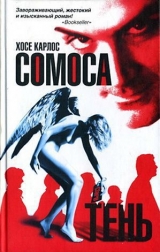

Текст книги "Клара и тень"

Автор книги: Хосе Карлос Сомоса

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)

– А зачем они ему?

– Не знаю. Наверное, ему нравится, что они у него есть. Он живет в Эденбурге, в замке, где его отец работал реставратором. Те, кто там побывал, рассказывают такое, что уж и не знаешь, чему верить. Например, говорят, что там нет ни одного предмета мебели и что ван Тисх ест и спит прямо на полу.

– Чего только не выдумают.

Герардо собирался что-то ответить, но тут послышался шум. Перед забором остановился фургончик. Сердце Клары закачало кровь сильными толчками, и все тело напряглось. Но Герардо ее успокоил:

– Нет, это не он.

Но это был кто-то, кого Герардо и Уль, несомненно, знали, потому что Клара видела, как они вместе подошли к забору. Из фургончика вышел негр в берете и кожаной жилетке. За ним вылезли какой-то бородатый мужчина в летах и девушка с длинными черными волосами в халатах. Оба они были босы, и их ноги были перепачканы грязью и красной краской, а может, это была кровь. Оранжевого цвета этикетки висели на их шеях, запястьях и щиколотках, они выглядели уставшими. Клара вспомнила, что оранжевые этикетки носили модели, использовавшиеся в набросках для тренировки и прорисовки оригинальных эскизов. Негр был молодой и стройный, с бородкой, очень похожей на бородку Герардо. Его ботинки были перепачканы в грязи. Минуту спустя все попрощались, и негр со своими уставшими грязными куклами снова залез в фургончик и уехал.

– Это еще один помощник, наш приятель, – пояснил ей Герардо, вернувшись на кухню. – Он работает над моделями для эскизов в одном из домиков здесь неподалеку, но у него были свежие новости и он заехал поделиться. Кажется, коллекцию «Цветы» забрали из венского «Музеумсквартир».

– Почему?

– Никто толком не знает. В отделе ухода говорят, что полотнам был нужен отдых и что они решили сократить время выставки в «Музеумсквартир», чтобы другие выставки все же могли состояться. Но наш друг говорит, что то же самое будет с «Монстрами» в мюнхенском Музее современного искусства, представляешь? Не знаю, что происходит. Эй, ну не делай такую мину. «Рембрандта» никто не отменял, – сказал он.

Вечером от ван Тисха все еще не было ни слуху ни духу, и Клара уже больше не могла. Волнение очеловечивалоее, отнимая у нее предметную сущность и превращая в человека, во взволнованную девушку, которую тянуло грызть ногти. Она очень хорошо знала, что избыточное волнение опасно. От этого противника обязательно нужно было избавиться, потому что художник мог приехать с минуты на минуту, и ей нужно было ждать и быть гладкой и спокойной, готовой, чтобы ее использовали так, как это будет угодно ван Тисху.

Она решила сделать резкие отжимания. Закрыла дверь в спальню, сняла халат и ничком кинулась на пол, слегка расставив ноги. Опершись на руки и на кончики пальцев ног, она принялась резко отжиматься, сочетая упражнения с глубоким дыханием, но вначале они только заставили сердце колотиться еще быстрее. Однако по мере того, как она продолжала упражнения – вниз, вверх, вниз, вверх, напрягая руки и сухожилия, вылепливая мышцы конечностей, – она наконец смогла забыться и не думать о себе и о том положении, в котором находилась, и отдалась изнурительному усилию, чтобы превратить себя в тело, в инструмент.

Прошло какое-то время. Она не заметила, что в комнате кто-то был, пока он не оказался прямо перед ней.

– Эй.

Она резко подняла голову. Это был Герардо.

– Что? – дрожа, спросила она.

– Спокойно. Никаких новостей. Я просто подумал, что будет лучше, если мы покрасим тебе волосы, чтобы Мэтр высказал свое мнение по поводу оттенка.

Процедура прошла в ванной. Клара откинулась на спинку стула, вытянув ноги и завернувшись в полотенце. Герардо воспользовался пропитанным цветом красного дерева колпаком и фиксирующим спреем.

– Бабочка выходит из кокона. – С этими словами он снял колпак и начал мять красный цвет руками в перчатках. – Так ты вчера сказала, когда я спросил тебя, почему ты хочешь стать шедевром? Сказала, что не знаешь, «потому что гусеница тоже не знает, почему она хочет стать бабочкой». А я сказал, что ответ красивый, но неправильный. Знаешь, никакая ты не гусеница. Ты очень привлекательная девушка, хотя сейчас, с грунтовкой и пропитанными красной краской волосами, и можешь показаться не до конца окрашенной пластмассовой куклой. Но под всей этой пластмассой настоящий шедевр – ты.

Клара ничего не сказала. Она рассматривала склоненную над ней перевернутую голову Герардо.

– Закрой глаза… Я побрызгаю фиксатором… Вот так… – Она почувствовала, как волосы оросило брызгами. Герардо продолжал: – Я понимаю, что ты на меня обижена, дружочек. Но знаешь что я тебе скажу? Что, если бы повторилась та же ситуация, что сегодня утром, я снова сделал бы то же самое… Я дохожу до определенного предела. Я не великий мастер живописи людьми и никогда им не буду… Так, вот теперь получается красивый цвет… Подожди, не говори… Юстус мог бы им стать, но он не амбициозен. Я не способен пугать или причинять боль девушке, которая мне нравится, даже ради великой картины. В моих руках вся гипердрама превращается… Знаешь во что?… В гиперкомедию. Я признаю, что немного паясничаю, мне еще мама это говорила. Так… Теперь надо несколько минут подождать…

Она молча слушала. Когда она вновь открыла глаза, Герардо исчез из ее поля зрения. От резкого запаха фиксатора заложило нос. И тут руки Герардо вернулись. В них была маленькая баночка с охрой и тонкая коническая кисточка.

– Для меня есть грань, – произнес он, макая кисточку в краску и поднося ее клипу Клары. – Грань, дружочек, которую искусство никогда не сможет переступить. Это чувства. С одной стороны этой грани – люди. С другой – искусство. И эту грань не может сломить ничто на свете. Она непреодолима.

«Рисует мне брови», – подумала Клара. Она напряглась, хотела сказать, что, может быть, Мэтру не понравится, что у нее будут черты лица, но промолчала. Она чувствовала холодные кривые, которые кисть проводила у нее на лбу.

Уверенно, очень твердой рукой Герардо провел арабески и направил влажный конец кисти к глазам. Она опустила веки и почувствовала ласковое птичье прикосновение: дрожащее биение крылец, зарождение тонких волосинок ресниц, рамки для взгляда.

– Я верю в искусство, дружочек, но гораздо больше верю в чувства. Я не могу предать самого себя. В тысячу раз лучше сделать посредственную картину, чем заслужить презрение кого-то, кто мне нравится… Кого-то, кого я начал… уважать и знать ближе… Теперь не шевелись…

Брови. Капельки коричневых ресниц. Легчайшие рисунки по краям глаз. Клара хотела заговорить, но Герардо движением руки остановил ее:

– Помолчи, пожалуйста. Художник собирается завершить свою работу.

Из левого уголка ее рта аккуратно потянулась кривая.

– Мне кажется, наш мир не был бы столь извращенным, если бы так думали все мы… Как всегда трудно рисовать губы… Почему у них такая странная форма?… Наверное, это из-за лжи.

Линия пошла вниз. У Клары было такое ощущение, будто по краю ее рта шагает птичка.

– Ты мне нравишься, – сказал Герардо и отступил, чтобы взглянуть на нее издалека. – Ты мне решительно нравишься. Вышло очень красиво. Подожди, посмотришь на себя.

Он что-то взял с умывальника. Маленькое круглое зеркальце. И подошел к ней.

– Готова?

Клара кивнула. Герардо взял зеркало так, как священник берет освященную форму, и поднес его к ее лицу.

Она взглянула.

На нее смотрело лицо.

Мягкие волны подо лбом, эллиптические ларцы, симметрия охристых кривых. Она подняла внезапно появившиеся брови, дивясь новому способу выражать удивление. Заморгала и почувствовала ласку подвижных, как воробышки, ресниц, окружавших язык ее глаз, глаз, которые никогда не были немы, которые на время лишили их внешнего вида, но теперь они снова были до краев наполнены светом. Улыбнулась и приподняла уголки губ, понимая, что дырявая впадина на ее лице никогда, никогда не могла стать улыбкой; что улыбка – это именно то, что нарисовал Герардо, именно это: целый ряд форм, которые растягиваются, изогнутый объем которых движется, в то время как глаза делают свою работу и сужаются веки. Чудесно было снова обрести черты лица.

Герардо держал зеркало, в котором плавало ее лицо, как ценный подарок.

– Теперь я вижу, как ты улыбаешься, – сказал он очень серьезным тоном. – Ну и попотел я над этим, дружочек. Но ты уже мне улыбаешься.

Клару поражала его серьезность. Ей казалось, что она с самого начала составила о нем неправильное мнение. Такое ощущение, будто она впервые его увидала. Будто в глубине Герардо было нечто гораздо более мудрое и зрелое, чем он сам или его слова. На минуту ей показалось, что лицо Герардо тоже нарисовано, очерчено так же, как ее, но смазанными тенями. Видение было молниеносным, но на секунду ей почудилось, что таинство жизни заключалось в том, чтобы зайти за рисунок лиц и добраться до людей, скрывающихся за ними.

Она не знала, сколько времени просидела так, перед зеркалом, которое он держал, глядя на него и глядя на себя. В какой-то момент она снова услышала его голос. Но зеркала уже не было, и Герардо в сильном волнении наклонялся к ней с напряженным лицом:

– Клара… Клара, он уже здесь…Я слышал его машину… Послушай… Делай все, что он скажет… Не спорь с его методами работы, слышишь?… Самое главное, самое-самое:не спорь с ним… И не удивляйся, он будет просить тебя о чем угодно…Это очень странный человек… Ему нравится смущать полотна… Будь с ним осторожна. Будь очень осторожна.

В это мгновение послышался голос зовущего их Уля. Скороговорка слов на голландском, хлопанье дверей. Они побежали в гостиную, но там никого не было. Входная дверь была раскрыта, и с крыльца доносились звуки разговора. Они пошли туда, и Клара остолбенела.

Спиной к ним стоял мужчина и беседовал с Улем. Вечернее солнце вырезало против света его силуэт: мрачную черную тень.

Уль увидел Клару и махнул рукой. Он был очень бледен.

– Познакомься… Познакомься: господин Бруно ван Тисх, – сказал он.

Тогда мужчина медленно обернулся к ней.

Шаг третий

Завершение картины

Теперь нужно отделать персонажа: придать ему определенный вид, сущность. Когда персонажи прорисованы, только тогда можно утверждать, что картина завершена.

«Трактат о гипердраматической живописи». Бруно ван Тисх

– Вопрос в том… можно ли заставить слова означать разные вещи.

– Вопрос в том… кто из нас здесь хозяин, вот и все.

Льюис Кэрролл

●●●

За столом сидит немолодой дородный мужчина. На нем безупречный костюм темно-синего цвета, на верхнем кармане пиджака висит красный бедж. Он сидит в центре стола, образующего тупой угол, на одной стороне которого стоят три фотографии в рамках. Проникающий через высокие окна за его спиной свет падает на довольно заметную лысину, окруженную седеющими волосами. В его чертах присутствует какое-то благородство: серо-голубые глаза, орлиный нос, тонкие губы, морщины беспощадного, но аристократического старения. На вид он очень сосредоточенно слушает то, что ему говорят, но если присмотреться повнимательнее, пожалуй, мы придем к заключению, что он только притворяетсясосредоточенным. Им владеют усталость и волнение, он не в состоянии понять адресованные ему слова и поэтому едва их слушает. У него болит голова. В довершение ко всему сегодня понедельник. Понедельник, 3 июля 2006 года.

– Что с тобой, Лотар? Ты, кажется, витаешь где-то в облаках.

Альфред ван Хоор (это он говорил) и его сотрудница Рита ван Дорн смотрели на него во все глаза. В эту минуту (или в предшествовавшее трансу Босха мгновение) они спорили о расстановке переодетых агентов службы безопасности среди гостей, приглашенных на презентацию коллекции «Рембрандт» для прессы, назначенную на 13 июля. Ван Хоор считал, что для «Иакова, борющегося с ангелом», единственной картины коллекции, которую выставят напоказ в этот день, нужна дополнительная охрана. Двух охранников по бокам недостаточно, считал ван Хоор, чтобы помешать человеку, стоящему в первом ряду, прыгнуть к подиуму с режущим оружием и повредить Паулу Кирхер или Иоганна ван Аллена, два полотна, из которых состоял «Иаков». Нужны были еще два вспомогательных охранника перед подиумом, потому что атаку с этого места нельзя будет вовремя перехватить с боковых позиций. Была еще и опасность нападения издалека. Он продемонстрировал Босху компьютерную модель, разыгрывающую ситуацию, в которой предполагаемый террорист бросал в картину какой-то предмет из любой точки зала. Юному ван Хоору нравились компьютерные раскладки, он сам их создавал. Этому он научился, когда был координатором охраны выставок на Ближнем Востоке. Босх думал, что ван Хоору, наверное, хотелось бы стать кинорежиссером: он водил компьютерными фигурками из стороны в сторону, словно это актеры, наделял их одеждой и человеческими жестами. Во время этой демонстрации Босх и отключился. Он терпеть не мог эти мультики.

– Наверное, я устал, – подобрал он предлог и постучал пальцами по столу. – Но то, что ты предлагаешь, Альфред, мне кажется очень интересным.

Веснушки на молодом лице ван Хоора окрасились в красный цвет.

– Я очень рад, – сказал он. – Мои рассуждения просты: если за приглашенными будут наблюдать видимые охранники, никтоперед ними ничего делать не будет. Террорист уберется подальше от видимых охранников, как только сможет. Необходимо образовать из наших людей новый отряд, который я назвал тайной видимой охраной. Они будут в цивильной одежде, без беджей-удостоверений, и будут подавать сигналы тревоги группе вмешательства…

«Иаков, борющийся с ангелом» – первый оригинал коллекции «Рембрандт», который представят публике. Поэтому излишняя предосторожность не повредит. Никто картины еще не видел, но известно, что для фигур использованы Паула Кирхер («Ангел») и Иоганн ван Аллен («Иаков») и что картина основана на одноименном холсте Рембрандта. Одежды практически не будет, и их стоящие миллиарды, подписанные собственноручно ван Тисхом тела будут опасно уязвимы на протяжении тех четырех часов, что будут продолжаться прием и презентация. От этого служба безопасности и отдел ухода за картинами выходили из себя.

– Интересно, – заметила Рита, – нельзя ли во время кризисной ситуации превратить половину группы видимой охраны в группу вмешательства?

Босх хотел что-то ответить, но его опередил ван Хоор:

– Снова один и тот же разговор, Рита. Группа видимой охраны не замаскирована, а значит, они официально являются частью персонала Фонда. Это означает, что на них должна быть особая униформа. А под костюмом, разработанным Нелли Зигель для охранников-мужчин, спрятать пуленепробиваемый жилет почти невозможно. А уж женщины-охранницы вообще не моглибы его надеть. Даже электронаручники не могли бы взять.

– Безопасность картин не должна зависеть от одежды охранников, – обиженно изрекла Рита.

Босх закрыл глаза, словно так он мог перестать слышать. Меньше всего в этот момент ему нужна была ссора сотрудников. Его все так же мучила головная боль.

– Фонд заинтересован во внешнем видене меньше, чем в безопасности, Рита, – не сдавался ван Хоор, которому в отличие от Босха спорить хотелось. – Ничего не поделаешь. Если в углу должны стоять десять человек охранников, они должны привлекать к себе внимание. По мере возможности даже их волосы должны быть одного цвета. «Симметрия, фусхус,симметрия», – добавил он, сносно подражая напыщенному тону Стейна.

В эту минуту вошла Никки. Босху показалось, что впустили чистый воздух.

– Альфред, Рита, пожалуй, мы прервем ненадолго этот приятный разговор. У меня дела со следственной группой.

– Как хотите, – разочарованно согласился ван Хоор. – Но нам еще нужно обсудить средства идентификации.

– Потом, потом, – сказал Босх. – Я договорился пообедать с Бенуа, но – все внимание – перед обедом, слышите, перед обедом у меня будет несколько минут, когда мне будет нечего делать.Удивительно, не правда ли? Я посвящу их вам.

Рита и Альфред с улыбкой встали.

– Все под контролем, Лотар, – сочувственно сказала Рита, выходя из кабинета. – Не мучайся.

– Постараюсь смотреть на все с положительной стороны, – ответил Босх и с удивлением понял, что именно такой ответ иногда давала ему Хендрикье, чтобы он замолчал.

Когда дверь затворилась, Босх охватил голову обеими руками и медленно выдохнул. Никки, сидящая перед ним так, что вершина тупого угла стола почти указывала на нее, смотрела на него с довольным видом. В это утро на ней был пиджак и узкие брюки канареечного цвета в тон ее великолепным лимонным волосам. Белые наушники венчали ее, как корона.

– Я могла бы прийти чуть раньше, – сказала Никки, – но мне пришлось приводить себя в порядок, потому что мы всю ночь просидели перед компьютерами – Крис, Анита и я. Мой внешний вид служащей Фонда сегодня утром оставлял желать лучшего.

– Понятно. Имидж прежде всего. – Улыбка Босха отразила сверкающую улыбку Никки. – Будь добра, только хорошие новости.

Она передала ему бумаги и пояснила:

– Схожие морфометрические данные, значительный опыт в портретах и протезах из керубластина. Все занимались трансгендерным искусством, изображая гермафродитов или фигуры разных полов. И их местонахождение неизвестно: мы не смогли с ними связаться даже через художников или бывших хозяев.

Босх просматривал бумаги, которые Никки разложила на столе.

– Их почти тридцать человек. Больше сузить круг не можете?

Никки покачала головой:

– В пятницу в списке сначала было больше четырехсот тысяч человек, Лотар. За выходные мы смогли сузить круг поиска: пять тысяч, двести пятьдесят… Анита вчера подпрыгнула от радости, когда остались сорок два человека. Сегодня утром мы смогли с абсолютной точностью отбросить еще пятнадцать человек. Это самый лучший результат.

– Знаешь, что мы сделаем… Знаешь, что…

– Выпьем пару таблеток аспирина, – усмехнулась Никки.

– Да, для начала неплохая идея.

Нужно было действовать осторожно. Никки и ее команда не были частью кризисного кабинета, как высокопарно окрестили тот комитет из «Обберлунда», а значит, они ничего не знали о Художнике и об уничтожении картин. Знали только, что необходимо найти человека, опытного в использовании керубластина, с определенными данными лицевой морфометрии. С другой стороны, не допускать их к расследованию абсурдно. «Одна Тея не сможет отследить оставшихся двадцать семь человек», – подумал Босх.

– Человек не может испариться, даже если это бесполое украшение, – сказал он. – Ищите их везде, даже под камнями: расспрашивайте родственников, друзей, последних хозяев…

– Это мы и делали, Лотар. Никаких результатов.

– Если нужно, задействуй группу Ромберга. У них есть возможность оперативно передвигаться с места на место.

– Мы можем их искать хоть целый год, результаты будут те же, – ответила Никки, и Босх заметил, что усталость порождает в ней раздражение. – Может, они умерли или лежат в какой-нибудь больнице под чужим именем. А может, бросили эту профессию, кто их знает. Мы не сможем их вычислить. Почему бы нам не обратиться в Европол? У полиции есть для этого лучшие средства.

«Потому что тогда узнает «Рип ван Винкль», – подумал Босх. – А после «Рип ван Винкля» – Художник». Они с Вуд решили, что обратятся к «Рип ван Винклю» только в случае крайней необходимости. Они считали, что осведомитель Художника был членом кризисного кабинета, а значит, все действия этой системы будут для преступника совершенно безобидны. Он постарался придумать правдоподобный предлог:

– Полиция никого не ищет, пока к ним не поступает заявление, Никки. И даже если какой-то родственник и заявит об исчезновении одного из этих полотен, полицейские работают в своем временном режиме. Придется это делать нам.

Никки смотрела на него скептично. Босх понял: она слишком умна, чтобы не заметить, что это поверхностный предлог, потому что, если бы Фонд попросил, Европол заплясал бы танец живота даже без всякого заявления в полицию.

– Хорошо, – помолчав, сказала Никки. – Я задействую группу Ромберга. Мы поделим работу.

– Спасибо, – искренне поблагодарил Босх. «Никки, ты намного умнее,чем я подозревал», – восхищенно подумал он.

Зажужжал коммутатор, и послышался голос оператора:

– Господин Босх, на третьей линии господин Бенуа, но он сказал, что, если вы очень заняты, я сама могу задать вам его вопрос. А на второй линии ваш брат.

«Роланд, – подумал он. Не в силах удержаться, он украдкой бросил взгляд на фотографию Даниэль. Девочка лукаво улыбалась ему. – Господи, наконец-то Роланд».

– Скажите Бенуа… О чем он хочет меня спросить?

Бенуа хотел подтвердить, что они сегодня вместе обедают в его кабинете. Босх нетерпеливо ответил, что да.

– Пусть мой брат подождет на линии, – сказал он и обернулся к Никки: – Узнай, где они сейчас. Не отбрасывайте никого, пока не убедитесь, что он умер, продан или выставлен на аукцион.

– Хорошо. Не забудь про аспирин.

– Хотел бы, да не смогу. Спасибо, Никки.

Когда Никки улыбнулась, Босх зажмурился. Он хотел, чтобы образ этой улыбки остался у него в голове, когда она выйдет из кабинета. Оставшись один, он снял беспроводную трубку с одного из телефонов и нажал кнопку второй линии.

– Роланд?

– Привет, Лотар.

Он представил, как тот говорит с ним из своего кабинета, под этой жуткой, изображающей человеческое горло голограммой, которая была вывешена у него на стене. Босх до сих пор не понимал, что случилось с семейством Босхов. Когда кому-нибудь удастся разобраться, почему его отец был адвокатом табачной компании, мать – преподавательницей истории, сам он полицейским, а потом заведующим службой безопасности частной фирмы, занимающейся искусством, а его брат – отоларингологом, будет разрешена одна из великих загадок вселенной. Не говоря уже о Даниэль, которая хотела стать… Точнее, уже стала…

– Роланд, я несколько дней пытаюсь с тобой связаться…

– Знаю, знаю, – услышал он хихиканье брата. – Я был на конгрессе в Швейцарии, а Ханна поехала в Париж. Ты, наверное, звонишь из-за Ниэль. Уже знаешь, да?… В общем, мы сыграли с тобой дурную шутку, и теперь нам стыдно. Но ты нас должен понять. Стейн категорически запретил нам что-либо тебе говорить. Чтобы тебя не обеспокоило отсутствие племянницы, нам пришлось выдумать, что мы отдали ее в школу-интернат. Но не думай, не тебя одного обманули. Я сам узнал меньше двух месяцев назад… Это Ханне пришло в голову представить Ниэль господину Стейну. И ван Тисх, ни минуты не колеблясь, взял ее на оригинал! Все прошло в полной тайне. Нам сказали, что, если бы Даниэль не была несовершеннолетней, даже мы ни о чем бы не узнали.

– Понятно, Роланд. Ничего страшного.

– Боже, какая фантастика! Ты наверняка в этом разбираешься лучше, чем я. Ее… Как это?… Ее загрунтовали,депилировали брови… Сначала нам ее не показывали… Потом повезли в «Старое ателье», и мы смогли посмотреть на нее через одностороннее стекло. У нее на шее, на руке и на ноге были этикетки. Мне она показалась… Нам она показалась прелестнейшим созданием. Я думаю, мы должны гордиться, Лотар. А знаешь, что ее больше всего радует? Что ее будет охранять ее дядя!

Опять это хихиканье на другом конце. Босх закрыл глаза и отвел трубку в сторону. Появилось яростное желание что-нибудь разбить. Но он не решился прервать разговор с Роландом.

– Охраняй ее хорошенько, дядя Лотар. Это очень ценная картина. Знаешь насколько?… Нет, ты и представить себе не можешь. На прошлой неделе нам назвали ее стартовую цену.Знаешь, что я подумал, когда услышал, сколько будет стоить наша дочка?Я подумал: какого черта я стал врачом, а не подался в картины?… Мы даром упустили время, Лотар, клянусь! Нет, ты только подумай! В свои десять лет Ниэль заработает больше, чем мы с тобой можем мечтать накопить за всю нашу жизнь!Интересно, что об этом сказал бы папа. Думаю, он бы нас понял. В конце концов, он всегда придавал большое значение ценности вещей, правда? Как он говорил? «Достигать наилучших результатов, пользуясь подручными средствами…»

Последовало молчание. Босх не сводил глаз с портрета Даниэль.

– Лотар? – позвал его брат.

– Что, Роланд?

– Что-то случилось?

«Конечно, случилось, идиот. Случилось: ты позволил своей единственной дочери стать картиной. Случилось: ты разрешил Даниэль участвовать в этой выставке. Случилось: мне хочется тебя искусать».

– Нет, ничего особенного, – ответил он. – Я хотел узнать, как у вас дела.

– Мы все на нервах. Ханна из-за Ниэль на стенку лезет. И это логично. Не каждый день твоя десятилетняя дочь становится бессмертным произведением искусства. Мне сказали, что в конце следующей недели ван Тисх подпишет ее татуировкой на бедре. Это больно?

– Не больнее, чем твои удаления миндалин, – неохотно пошутил Босх. Потом он набрался смелости, чтобы сказать то, что должен был сказать: – Я тут подумал, Роланд…

Он ее видел. Он видел, как она лежит в постели в домике в Шевенингене, и тень от листьев яблони рисует мозаику на ее коже. Видел, как она загорает или говорит, почесывая подошву. Видел ее на Рождество, в свитере с высоким воротом, рассыпавшимися по плечам светлыми кудрями и перепачканным пирожными ртом. Она же девочка. Десятилетняя девочка. Но дело было не в практически неприемлемой мысли о том, что она станет картиной. Не в воображаемой жуткой возможности увидеть ее, нагую и неподвижную, в доме какого-нибудь коллекционера. Все это было бы ужасно, но ему бы и в голову не пришло возразить: в конце концов, он ей не отец.

Дело было в Художнике. Его брат не знал об этой угрозе.

«Действуй осторожно. Не дай ему заподозрить, что Даниэль может грозить опасность».

– Я тут подумал, Роланд… – Он постарался придать своему голосу такую интонацию, будто речь шла о чем-то незначительном: – Только это между нами… Так вот, я подумал, может, будет лучше выставить не Ниэль, а копию?

– Копию?

– Да, сейчас объясню. Когда модель несовершеннолетняя, последнее слово всегда остается за родителями или опекунами…

– Мы подписали контракт, Лотар.

– Я знаю, это не важно. Дай договорить. Ниэль так и будет оригиналом картины по всем параметрам, но на какое-то время ее место займет другая девочка. Вот это и называется копией.

– Другая девочка?

– У ценных картин почти всегда есть дублеры, Роланд. Ничего, если внешне они не похожи: ты же знаешь, есть средства, чтобы замаскировать различия. Ниэль и дальше будет оригиналом, и когда ее кто-нибудь купит, мы позаботимся о том, чтобы именно она выставлялась у покупателя дома. Но благодаря этому ей не пришлось бы проходить через выставку. Выставки – очень сложная штука. Будет много народу, и распорядок работы очень жесткий…

Он сам себе поражался – тому, что он в состоянии проявлять это жуткое лицемерие. Особенно его волновала мысль об абсолютном отсутствии какого-либо сочувствия к девочке, которая может заменить Даниэль. План был подл, и он сам это осознавал, но нужно было выбирать между его племянницей и незнакомой девочкой. Такие люди, как Хендрикье, предпочли бы искренность: либо открыто сказали бы, в чем дело, либо приняли тот факт, что риску подвергнется Даниэль, но он был не так совершенен, как Хендрикье. Он – заурядный человек. А заурядным людям, понял Босх, свойственно себя вести именно так: мелочно, изощренно. Всю свою жизнь он предпочитал словам молчание, и сейчас исключения не будет.

– Ты говоришь, что у нас, у родителей, есть возможность забрать Даниэль из картины и сделать так, чтобы на ее место поставили дублера? – помолчав, спросил Роланд.

– Именно так.

– А зачем нам это делать?

– Я же объяснил. Выставка будет для нее тяжелым испытанием.

– Но она тренируется уже почти три месяца, Лотар. Ее втайне от всех писали на какой-то ферме к югу от Амстердама, и не…

– Говорю тебе по собственному опыту. Выставка такого масштаба – это очень тяжело…

– Да ну, Лотар. – Брат вдруг заговорил насмешливым тоном. – В том, что будет делать Ниэль, нет ничего плохого.Чтобы немного успокоить твое кальвинистское сознание, скажу, что она даже не будет выставляться нагишом. Мы еще не знаем названия картины, не знаем, как будет выглядеть фигура, но в контракте, который мы подписали, было ясно сказано, что она не будет выставляться обнаженной. Конечно, все репетиции идут голышом, но это тоже занесено в контракт…

– Послушай, Роланд. – Босх пытался сохранить спокойствие. Одной рукой он держал трубку, а другой энергично массировал висок. – Дело не в том, как Ниэль будет выставляться, и не в том, насколько она подготовлена. Дело в том, что выставка будет очень тяжелой.Если ты согласишься, ее место в «Туннеле» может занять дублер. Выставлять вместо оригинала копию – обычное дело на многих выставках…

Последовала пауза. Босху почти хотелось молиться. Когда Роланд снова заговорил, его интонация изменилась: голос был более серьезным, почти жестким:

– Лотар, я никогда не мог бы сделать Ниэль такую пакость. Она вся в предвкушении. Меня лихорадит, и мурашки по коже бегают всякий раз, как я думаю о ней и о той замечательной возможности, которая ей представилась. Знаешь, что сказал нам Стейн? Что он никогда не видел такого юного и одновременно такого профессионального полотна.Так и назвал ее: полотно… И добавил, что со временем наша дочь могла бы стать даже новой Аннек Холлех!.. Представляешь нашу Ниэль как будущую Аннек Холлех?Можешь себе представить?

Свет померк перед Босхом. Существовал только этот возбужденный голос, слова царапали ему слух.

– Клянусь, мне было тяжело привыкнуть смотреть на мою дочь с этой точки зрения, но теперь я ушел в это дело с головой, и Ханна меня поддерживает. Мы хотим, чтобы Ниэль выставлялась и чтобы ею восхищались. Наверное, это тайная мечта любого отца. Я понимаю, что это будет тяжело, но ведь не тяжелее, чем сняться в кино или сыграть в театре, тебе не кажется? Ты бы очень удивился, узнав, сколько детей сейчас стали знаменитыми картинами… Лотар?… Ты еще здесь?…

– Да, – произнес Босх. – Я еще здесь.

Голос Роланда впервые зазвучал неуверенно:

– Есть какая-то проблема, о которой ты мне не рассказал, Лотар?

«Десять порезов, восемь из них крестом. Кости разлетелись в щепки, а внутренности превратились в пыль, в сигаретный пепел. Как тебе эта проблема, Роланд? Что, если я расскажу тебе о сумасшедшем по имени Художник?»

– Нет, Роланд, никаких проблем. Выставка пройдет очень удачно, и Даниэль будет чудесно выглядеть. Пока.

Повесив трубку, он встал и подошел к окну. Плотное золотое солнце висело над маленькими зданиями и зеленой зоной Вондель-парка. Он вспомнил, что недавний метеорологический прогноз предвещал плохую погоду в канун открытия. Быть может, Бог позволит потопу пролиться на эти проклятые завесы, и «Рембрандта» в конце концов отменят.

Но он знал, что так сильно ему не повезет: история свидетельствует, что Бог покровительствует искусству.