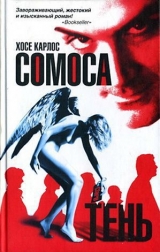

Текст книги "Клара и тень"

Автор книги: Хосе Карлос Сомоса

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)

Вуд не сводила с него глаз. Ее улыбка морозила ему кровь.

– Кто бы это ни был, этот сукин сын поимел нас, Лотар.

Последние слова она произнесла хорошо знакомым Босху тоном. Тоном мести. Мисс Вуд могла смириться с чужим умом только тогда, когда он не превосходил ее собственный. Перенести, чтобы противник сделал что-то, что не пришло ей в голову, было выше ее сил. В сердце этой худой женщины горел черный вулкан гордости и совершенства. Босх понял с той внезапной ясностью, с какой иногда нам открываются самые глубокие и недоказуемые истины, что Вуд преступила грань, что сторожевой пес будет преследовать этого великого противника, кем бы он ни был, и не остановится, пока не схватит его распахнутой пастью.

И даже тогда, укусив, она размелет его на куски.

– Он нас поимел, поимел… – повторила она почти мелодично, с присвистом, едва разжимая два ряда прекрасных белых зубов, единственного белого пятна в темноте комнаты.

Белая отметина на черном фоне.

Шаг второй

Фигуры в эскизах

Точки, линии, круги, треугольники, квадраты, многоугольники…

Начиная придавать форму эскизу живой картины, мы должны мыслить в этих терминах. Потом придется добавить тени.

«Трактат о гипердраматической живописи». Бруно ван Тисх

– Если ты думаешь, что мы восковые фигуры… надо платить…

– Совсем наоборот!.. Если ты думаешь, что мы живые, надо с нами поговорить!

Льюис Кэрролл

●●●

На самом деле точка – это не фигура. Ошибаются те, кто полагает, что точка круглая. Точка существует постольку, поскольку существуют перекрещивающиеся линии. Однако и линии, и все остальное – фигуры и тела – состоят из точек. Точка – это нечто невидимо-необходимое, нечто неизмеримо-неизбежное. Возможно, Бог – это точка, одинокая и отдаленная в своей совершенной вечности, – размышляет Маркус.

Маркус Вайс держит меж сомкнутых пальцев точку. «Друзья мои, это намного западлистее, чем кажется». Жест таков: левая рука вытянута ладонью кверху, пять пальцев образуют маленькую вершину. Если достаточно соединить подушечки пальцев, пустота в центре исчезает в кривых плоти. И там, в центре, находится та точка, которую удерживает Маркус. «Думаете, это ерунда? Нет, друзья мои, это западло».

Во время подготовки эскизов Кейт Нимейер сначала положила на пальцы Маркуса пинг-понговый шарик. В следующем эскизе его сменил небольшой стеклянный шарик, потом зерно турецкого гороха, а потом крохотная зеленая горошинка, как в детских сказках. В конце концов Кейт решила, что лучше не держать ничего. «Замысел таков: нужно продолжать с шариком, но теперь с невидимым. Ты предлагаешь его публике. Публика смотрит и думает: что это у него между пальцев? Это привлечет внимание, и они к тебе подойдут». Маркус согласен, любопытство – классная приманка для художника, который умеет ею воспользоваться.

В тот вечер он держал невидимую точку уже несколько часов. Какая-то светловолосая девочка в оранжевом платье и красных очках (одна из последних посетительниц) встала на цыпочки, чтобы разглядеть, что прячется в пальцах Маркуса. Вайс так и не увидел, какое у нее было выражение, когда девочка наконец убедилась, что там ничего нет: он – картина и обязан смотреть окрашенными в белый цвет глазами вперед. Непонятно, какого черта такая маленькая девочка делает в галерее, где выставляются только картины для взрослых. Вообще Маркус запретил бы себя показывать детям младше тринадцати. Детей у него не было (да и у какой картины они могли быть?), но он глубоко уважал детей и считал, что его «наряд» в картине Нимейер – далеко не детский: он был полностью обнажен, тело покрыто бронзовым лаком с помощью накожного аэрографа, а пенис и тестикулы (депилированные, открытые взгляду) – матового белого цвета, так же, как глаза. На лбу у него красовался роскошный плюмаж из желтых и небесно-голубых перьев с пурпурными точками в форме орнамента ацтеков или ливреи тропической птицы. Каждая его точеная мышца, вылепленная годами терпеливой работы, достойной создателя макетов, блестела бронзовым металлическим оттенком, отражая движущиеся тени и вспышки галогенных прожекторов.

Устав держать Ничто, он обрадовался, заметив, что подошло время закрытия. Он узнал об этом, когда вошел рабочий из группы персонала, обслуживающего картину «Ритм/Равновесие» работы Филиппа Моссберга. Масло «Ритм/Равновесие» выставлялось напротив него – семнадцатилетнее полотно по имени Аспазия Данилоу, окрашенное в мягкие, чуть ли не выцветшие тона, не скрывавшие сложения. Его лобок не был депилирован, потому что Моссберг всегда использовал в картинах недепилированные полотна. Аспазия моргнула, шевельнулась, отдала рабочему атласную простыню, которую держала в левой руке, и легко прошагала в душевую, помахав Маркусу на прощание. «До завтра, Маркус, увидимся, конечно, увидимся, целый день будем друг на друга смотреть». Неплохая картина была из хорошенькой Аспазии. Маркус думал, что она далеко пойдет, но ей только семнадцать, и это ее первый оригинал. Когда она только появилась в галерее, Маркус попробовал ее заарканить, но девчонка придумывала отговорки и постоянно отвергала его осаду, пока он не понял, что в определенных вопросах Аспазия уже чрезвычайно опытна.

Маркус был картиной Кейт Нимейер «Хочешь поиграть?». Он стоил двенадцать тысяч евро и не надеялся на то, что его продадут. Он уходил последним. Никто из персонала не помогал ему. Никто не подошел, чтобы снять плюмаж: ему пришлось собираться самому. Ладонь, в которой он удерживал Ничто, слегка болела. Рука тоже.

– Оревуар, Хабиб.

– Оревуар, господин Вайс.

Он убрал босые, окрашенные в бронзовый и черный цвета ноги с блестящей дорожки Хабибова пылесоса. У него были чудесные отношения с ответственным за уборку этого этажа. До переезда в Мюнхен Хабиб жил в Авиньоне, и знавший этот город (он дважды выставлялся водной из галерей на берегу Роны) и восхищавшийся им Вайс с удовольствием угощал марокканца пивом и сигаретами и оттачивал свой французский. Кроме того, великий Хабиб занимался дзен-медитацией: чтобы подружиться с Маркусом, лучше не придумаешь. Они делились книгами и мыслями.

Но в тот вечер он сразу попрощался с Хабибом. Он спешил.

Ждет ли онаего? Он думал, что да, не решаясь предположить обратное. Они познакомились накануне вечером, но у Маркуса было достаточно опыта, чтобы понять: эта девушка не из тех, кто принимает все в шутку. Кем бы она ни была и что бы ей ни было от него нужно, Бренда играла всерьез.

Он спустился по лестнице до туалета на третьем этаже. Когда Маркус вошел, Зиглинд, воплощавшая «Дриаду» работы Герберта Ринзерманна, уже была здесь и, согнувшись, стояла над умывальником. Она подставила голову под кран и с силой терла волосы. Ее атлетическая фигура казалась луком из плоти, ни атома жира. Искусственные ветки ежевики, опутывавшие ее в картине, были прислонены к стене, их украшали красные точки, капли бутафорской крови. На левой щиколотке Зиглинд извивалась сложная подпись Ринзерманна. Маркус и Зиглинд познакомились несколько лет назад в Берлине, на курсах Людвига Вернера для полотен всех возрастов. С тех пор они дружили. А сейчас их дороги снова сошлись в галерее Макса Эрнста.

Маркус наклонился рядом с ней, стараясь не помять свой плюмаж, и проговорил гулким голосом:

– Добрый вечер.

Лицо Зиглинд вынырнуло из воды в чеканке мельчайших жемчужин.

– Привет, Маркус! Как прошел день?

– Не очень плохо, – загадочно улыбнулся он, снимая оперение.

– Что-то ты сегодня слишком довольный. Тебя что, купили?

– И не мечтай.

– Тогда что, замаячил еще один оригинал?

– Возможно.

Зиглинд повернулась к нему и уперлась в бортик умывальника руками и ягодицами. Ее короткие волосы образовывали влажный золотой шлем. Она смотрела на Вайса с насмешкой своих девятнадцати лет.

– Да ну, рада за тебя. Мне уже надоело видеть тебя в бронзовом цвете. А можно узнать, кто тот художник, что хочет войти в историю, сотворив что-то из вас, господин Вайс?

– Не лезь в чужие дела, – полушутя-полусерьезно сказал Вайс.

Зиглинд засмеялась и снова занялась умыванием. Маркус вошел в одну из душевых кабинок и приладил к крану флакон с растворителем. Масло потекло с коленей вниз. Он несколько раз повернулся в этом вертикальном блаженстве. Сквозь неплотно прикрытую дверь он видел части тела Зиглинд, быстрые видения молодых мышц. «Молодость – точка, в которую нет возврата, – подумал он. – Когда ты молодое полотно, тебя и покупают быстрее, и платят больше». Он вспомнил, что Ринзерманну удалось продать Зиглинд в сезонной наружной картине старинному баварскому семейству. Продать сезонную картине нелегко, потому что они выставляются только в определенное время года, в случае «Дриады» – летом. Маркус видел эту картину несколько раз. Не то чтобы Ринзерманн ему слишком нравился, нет, но «Дриаду» он находил более чем пристойной картиной. Это была какая-то лесная нимфа, окрашенная в оранжевые, охристые и розоватые размытые тона и закутанная в ежевику, колючки которой, казалось, впивались в ее обнаженное тело. Выражение лица было чрезвычайно удачным: что-то между страхом, удивлением и болью. Но, по мнению Маркуса, хозяин ее был лучше, чем картина. Один из тех хозяев картин, что попадаются раз в десять лет. Он не только решил поместить Зиглинд в своем саду на три лета до того, как начать искать дублера (а это означало: постоянная работа в течение трех месяцев и возможность располагать собой во все остальное время), но более того – совсем не возражал, чтобы отпускать ее на временные выставки в городские галереи, как сейчас, в случае с галереей Макса Эрнста, а благодаря этому Зиглинд получала ежемесячную надбавку на сумму тысяча пятьсот запятая тридцать две сотых евро за участие в выставках, будучи уже проданной картиной. Вайс был за нее рад, но не мог не испытывать некоторых уколов зависти. На лице его подруги было написано счастье быть купленной. Однако никто не хотел играть с «Хочешь поиграть?». Он был уверен, что у Кейт и на этот раз не получится продать его, так же как не смогла она сделать этого и в других случаях. Но виновата в этом Кейт или он – вот в чем вопрос.

Он закрыл кран и прошелся взглядом и ладонями по освободившемуся от краски телу. Да, уж форму-то он поддерживал. Его мышцы, верные тренированные псы, не прекращали бесконечную архитектурную работу. Такие люди, как Кейт Нимейер, будут им писать еще несколько лет (по крайней мере так он думал), но он знал, что в сорок три года уже может готовиться к переходу в разряд утилитарного искусства, чтобы заработать себе на жизнь. Этот рынок неустанно растет. Коллекционеры тайно накапливают живые «Стулья», «Подставки», «Столы», «Вазы», «Пепельницы» и «Ковры», а такие фирмы, как «Суке», «Ферручолли Студио» или Фонд ван Тисха, постоянно разрабатывают, продают и используют украшения из плоти и крови. Рано или поздно законы должны будут позволить легальную продажу таких предметов, потому что куда, в противном случае, деваться старым полотнам и молодежи, которую забраковали для картин. Маркус подозревал, что его ждет судьба украшения, проданного в дом какой-нибудь улыбчивой старой девы. Сударыня, купите себе что-нибудь на память о Германии. Вот Маркус Вайс – чудные, переливающиеся перламутром бедрышки, арийский сувенир, будет чудесно смотреться рядом с вашим камином.

У Вайса оставалось немного шансов. Шансы – это тоже точки, атомы, пересекающиеся линии, что-то мельчайшее, невидимое, крошки от ничего. Сколько он их упустил? Кто считал? Он работал моделью с шестнадцати лет. Изучал ГД-искусство в своем родном городе, Берлине, и работал для кое-кого из лучших художников своего поколения. А потом вдруг все пошло на спад. Он начал отказываться от предложений – отчасти из-за того, что хотел спокойно пожить. Ему нравилось быть картиной, но не настолько, чтобы ради этого пожертвовать всей романтической стороной жизни. Однако он знал, что шедевры живут в одиночестве, в изоляции, не женятся, не имеют детей, не любят и не ненавидят, не наслаждаются и не страдают. Настоящие шедевры, как Густаво Онфретти, Патриция Вазари или Кирстен Кирстенман, с трудом можно назвать людьми: они отдали все –тело, разум и дух – художественному творчеству. Но Маркуса Вайса слишком тянуло к жизни, и, пожалуй, поэтому он начал снижать темп. Теперь исправлять содеянное слишком поздно. Хуже всего, что он так и остался один. Он не стал шедевром, но не был и тем человеком, которым ему хотелось бы быть. Он не достиг ни того, ни другого.

Ему стало грустно при мысли о том, что то, что вечером собиралась ему предложить Бренда, легко могло оказаться его последним шансом.

Когда он вышел, Зиглинд ждала в дверях раздевалки. Обычно они уходили вдвоем. Они спустились по лестнице с рюкзаками на плечах: в его рюкзаке лежал синтетический плюмаж ацтекского попугая, в ее – плети ежевики. Висящие у обоих на запястьях этикетки колыхались в такт движениям. Зиглинд говорила, а Маркус односложно отвечал. Он все больше волновался. Если Бренда не сдержала слово, если она не ждет его внизу, как обещала, он может распрощаться и с этим шансом.

Чтобы избежать бесцеремонных вопросов подруги, он решил завести разговор на какую-нибудь тему.

– Слушай, сегодня вечером какая-то девчонка лет девяти-десяти разглядывала меня как минимум полчаса. Ничего не понимаю. Законы, запрещающие детскую порнографию, становятся все строже, но никто не ставит охранников, чтобы не пускать детей в галерею для взрослых.

– Нас считают художественным достоянием, Маркус, ты же знаешь. Дети могут смотреть на Микеланджелова «Давида» так же, как и на «Хочешь поиграть?» Кейт Нимейер. Тебе следовало бы оскорбиться, если бы это было не так.

– Все равно я считаю, что с детьми надо что-то делать, – заупрямился Маркус. – Мне не нравятся дети-зрители, а еще меньше дети-картины. Нужно запретить все картины с детьми моложе тринадцати лет.

– В каком возрасте начал работать ты?

– Ну ладно, пусть будет моложе двенадцати.

Зиглинд рассмеялась:

– Что и говорить, несовершеннолетние картины – сложный вопрос. Если их запретить, тогда надо запрещать и участие детей, скажем, в кино или в театральных постановках. А подумай про рекламу. По-моему, гораздо непристойнее использовать детское тело для продажи влажных салфеток, чем раскрасить его и поставить стоять как произведение искусства. По-моему… Эй! Ты меня слушаешь?

Маркус не ответил.

Там, между двумя колоннами, стояла Бренда.

Она приветственно кивнула Маркусу, и он улыбнулся в ответ. Сердце колотилось так, будто вместо того, чтобы спускаться по лестнице, он поднимался, прыгая через три ступеньки.

– Привет, – подойдя поближе, поздоровался Маркус.

Девушка снова кивнула. Она смотрела не на Маркуса, а на его спутницу. Вайсу пришлось начать церемонию знакомства.

– Это Бренда. Бренда, это Зиглинд Альбрехт. Зиглинд может прочитать тебе пару лекций на тему, как быть наружной сезонной картиной и сделать так, чтобы тебя купили.

– Ты тоже картина? – с открытой улыбкой спросила Зиглинд, поднимая брови, которых у нее совершенно не было, и осматривая Бренду с головы до ног.

– Нет, – ответила Бренда.

– А зря. Тебя быстро купили бы, кто бы тобой ни рисовал.

Маркус насладился аккордом ревности в голосе подруги.

– Бренда, прости, пожалуйста, Зиглинд за извращенные мысли. – пошутил он.

– Да ну, дурак, это же был комплимент! – Зиглинд шлепнула его ладошкой.

Бренда была похожа на куклу, все воспитание которой заключалось в простых инструкциях кивать и улыбаться в ответ на любую фразу. Вайс подумал, что говорить ей не обязательно: ее лицо само поразительным образом говорило.

– Бренда – не картина, – пояснил он, – хоть и выглядит как произведение искусства… Она нечто вроде… Торговца.

– А, значит, деловая встреча. – Зиглинд весело запечатлела поцелуй на губах Вайса. Потом подмигнула Бренде глазом без ресниц. – Тогда, пожалуй, я оставлю вас наедине, чтобы вы могли спокойно поторговаться. Увидимся послезавтра, господин Вайс.

– Никуда не денешься, госпожа Альбрехт.

Хотя следующий день в галерее был рабочим и Зиглинд должна была выставляться, у Маркуса по вторникам был выходной день. Зиглинд не знала, по какой причине такое исключительное разрешение было дано еще не проданной картине, но ее окольные вопросы наталкивались на стену лаконичных ответов, и она решила дальше не спрашивать. Тем не менее она была уверена, что Маркус подрабатывал в каком-то другом, намного менее людном (и более скандальном) месте, чем Макс Эрнст.

Зиглинд удалилась по Максимилианштрассе, и ее волосы превратились в золотую точку. Маркус мягко прижал руку к спине Бренды и потянул ее в противоположную сторону. Стоял последний понедельник июня, и на улице была тьма народу.

– Я думал, ты не придешь.

– Почему? – спросила Бренда.

Он пожал плечами.

– Не знаю. Наверное, вчера все произошло слишком быстро. Слушай, ты правда не обиделась, что я сказал Зиглинд, что ты торгуешь картинами? Что-то ей надо было сказать. Но Зиглинд не любопытна.

– Хорошо. Куда мы идем?

Маркус остановился и взглянул на часы. Он придал всей сцене вид нерешительной импровизации, хотя на самом деле все было продумано еще с вечера.

– Как насчет что-нибудь выпить перед ужином?

Место, куда он повел ее, называлось «Мелочи». Оно располагалось в переулке, недалеко от галереи, но картины и эскизы, да и люди, прогуливающиеся по проспекту, сюда не заходили, так что, если повезет, они смогут уединиться. «Мелочи» продавали все маленькое: выпивку подавали в мензурках, как в гостиничных номерах, а кубики льда – не больше игральных костей для покера. Тут было самообслуживание, за стойкой бара (она была взрослому человеку по пояс) виднелись кофеварка «эспрессо», похожая на серебристую коробку от обуви с тремя рычагами, узкие, как настенные фризы, полки, грифельные дощечки, рекомендующие дежурные блюда почерком не для близоруких, и свисающие с потолка малюсенькие лампочки, которые с наступлением вечера придавали этому месту вид кукольного театра. Музыкальный фон – острое и дрожащее скрипичное соло. Потом Гулливер попадал в страну великанов, и все неожиданно росло: стоящие за стойкой бармены были нормального роста, а цены в меню – выше средних. Маркус знал, что «Мелочи» ему совсем не по карману, но не хотел жалеть денег на Бренду: ему хотелось поразить ее, показать, что он привык к самому лучшему.

Они нашли дальний угол со столиком и парой табуреток. Хотя Маркус собирался начать с пива, когда Бренда выбрала виски, он предпочел последовать ее примеру. Ему вручили две симпатичные крохотульки «Гленфиддиха» и два бокала такого чистого и мелкого льда, что он казался светом. Пока он шел к столу с напитками, ему хватило времени, чтобы оценивающе осмотреть девушку. Мнение было таким же, как накануне вечером. Довольно худощава, но, безусловно, привлекательна; густые светлые волосы стянуты хвостом, спускавшимся по спине, как разбухшая кисть. Из одежды – кофточка и темно-синяя мини-юбка (накануне она была в блузке и джинсовых шортах). Одежда – помятая и немного вылинявшая, но именно поэтому она казалась Маркусу более привлекательной. Туфли на шпильках – он никогда не считал эту моду удачной. Он заметил, что у нее нет сумочки. И колготок. Ему захотелось думать, что на ней только то, что открывалось взору.

Усевшись за стол, он поймал на себе ее неулыбчивый взгляд. Ее лишенные блеска голубые глаза о чем-то напоминали ему, но в тот момент он не мог определить, о чем именно: неподвижные пронзительные точки. Точки – как миниатюрные запруды черной воды.

– А теперь, – сказал он, наливая ей «Гленфиддих» и не сводя глаз с этих точек, – ты скажешь мне правду.

– Я всегда говорю тебе правду, – возразила она.

Впервые он точно знал, что она лжет.

Пошли вопросы. Толпившиеся в «Мелочах» клиенты постоянно сменяли друг друга, но, погрузившись в свой допрос, он этого не замечал. Маркус был старой картиной, и никто не мог обмануть его просто так, а тем более используя такую куколку. Когда он опомнился, вкус виски был разбавлен лилипутским льдом. Она тоже не очень-то много пила: между ответами на вопросы она подносила бокал ко рту, но не видно было, чтоб она глотала. Более того, казалось, она вообще ничего не делает. Сидит скрестив красивые голые ноги и, отвечая, смотрит прямо на Маркуса.

– Почему твои друзья выбрали для этой работы меня?

– Я тебе уже говорила.

– Я хочу услышать еще раз.

– Они ищут модели для фигур. Послали меня в Мюнхен, чтобы тебя посмотреть, я тебе уже говорила.

Она замечательно говорила по-немецки, но Маркус все не мог понять, какой у нее акцент.

– Это не ответ на мой вопрос.

– Наверное, ты понравился им в картинах, не знаю. Тебе придется спросить их самих. Я здесь только для того, чтобы тебя снять.

Да, девушка старалась отвечать честно. Маркус глотнул еще «Гленфиддих». Скрипка «Мелочей» завела вальс из музыкальной шкатулки.

– Расскажи мне еще раз про работу.

– На написание уйдет месяц, где – сказать не могу. Потом ее сразу же продадут. Это работа под заказ. Тебе нельзя знать, кто покупатель, но вы поедете на юг. Вероятно, в Италию. Это неинтерактивный наружный перфоманс. Он длится пять часов в день и будет выставляться до осени.

– Сколько фигур участвуют в картине?

– Не знаю, это настенная живопись. Знаю, что есть взрослые фигуры и подростки. Тема, по-моему, мифологическая.

– Она «грязная» или «чистая»?

– «Чистая». Все модели – добровольцы.

– Дети есть?

– Только подростки.

– В каком возрасте?

– Старше пятнадцати лет.

– Добро. – Маркус улыбнулся и склонился к ней. Временами бар наполнялся людьми, и он не мог говорить тихо на определенном расстоянии. – Ты рассказала мне все сказки. Теперь я хочу узнать правду.

– О чем ты?

– Взрослые и подростки в монументальном перфомансе, который продали еще до того,как написали… И для начала посылают девушку, чтобы меня «снять». – Он попытался изобразить усмешку просоленного полотна. – Слушай, я уже много лет этим занимаюсь. Меня писали Бунхер, Ферручолли, Брентано и Уорен. У меня есть опыт, понятно?

Он не сводил глаз с ее зрачков даже тогда, когда вертикально поднял бокал, чтобы опустошить его до последней капли. Ледяная лавина засыпала ему нос. Его чуть вело? Да нет, ему так не казалось.

– Я тебе кое-что расскажу. Прошлым летом я работал в подпольном арт-шоке в Хьемзее. Нас писали в одной берлинской мастерской, а потом купили, чтобы летом выставлять три дня в неделю в частном имении на берегу озера. Там было четыре фигуры-подростка и трое взрослых, считая меня. – Маркус разглядывал свисавшую с запястья этикетку. – Впечатление было… Как сказать? Пожалуй, лучшее слово – «жуткое». Ну, с той точки зрения, с которой бывают жуткими арт-шоки. Но там был определенный Риск. Одной из фигур было не больше тринадцати…

– Ты хочешь больше денег, – перебила Бренда.

– Больше денег и больше информации. Оставь сказки о мифологии. С незапамятных времен искусство чаще всего пряталось за мифологию и религию. Представь себе, тот арт-шок в Хьемзее, по идее, был на религиозную тему. – Его вдруг начал душить смех, но когда он увидел, что девушка не вторит ему, он предпочел сдержаться. – На самом деле все всегда хотели рисовать наготу или жестокость, будь то Микеланджело в Сикстинской капелле или Тейлор Уоррен и его ливерпульская пещера. Это всегда было самым лучшим и самым дорогим искусством. – Он поднял указательный палец, подчеркивая каждую фразу: – Скажи своим «друзьям», что мне нужна точная информация о том, что я должен буду делать. И еще я хочу подписать контракт с определенными рамками и договор об освобождении от ответственности; они не очень-то помогут, если тебя обвиняют в каких-то делах с несовершеннолетними, но тогда, если дело доходит до суда, все худшее достается художникам. И я хочу доказательств, что картина будет «чистой» и что в ней не будет детей – как добровольцев, так и не добровольцев. И еще я хочу вдвое больше денег, чем ты сказала вчера: двадцать четыре тысячи евро. Для начала все это. Я ясно выразился?

– Да.

Последовала пауза. Маркус вдруг с горечью подумал, что зря он рассказал ей про этот арт-шок в Хьемзее. Она еще подумает, что его зовут только в картины маргинального искусства, хотя отчасти так оно и было. В свои лучшие времена Вайс был куплен в нескольких знаменитых гипердраматических оригиналах. Но сейчас почти все его доходы поступали от интерактивных встреч типа арт-шока. Такие картины, как работа Нимейер (или Жильи, о которой он предпочитал не упоминать), были посредственными исключениями.

– Пойдем? – предложил он.

Когда они вышли из кафе, почти все лавочки были залиты светом. В витринах изобиловавших на Максимилианштрассе галерей в двух– и трехфигурных композициях выставлялись немолодые полотна. Позы, наряды (или их отсутствие) и цвета старались привлечь внимание разношерстной и многочисленной публики. Картины почти на любой карман: от бедолаг, служивших эскизами неизвестных авторов, по три-четыре тысячи евро штука, до произведений великих мастеров, цена на которые всегда оговаривалась за ужином, а полотна рано снимались с выставки (и никогда не выставлялись в витринах) и в сопровождении телохранителей следовали в свои гостиницы или снятые дома. Девочки на роликах раздавали каталоги еще более маргинальных галерей и опытных мастеров портрета в керубластине. Маркус собирал все рекламные брошюрки. Дойдя до угла Национального театра, освещенного в честь очередной премьеры, он обернулся к девушке и произнес:

– Ну что?

– Я передам твои требования моим друзьям и скоро тебе отвечу.

Маркус нагнулся к ее уху, чтобы она услышала его за шумом машин, и обнаружил, что Бренда ничем не пахнет. То есть она пахла чем-то точечным: пересекающимися линиями запаха (невозможно ничем не пахнуть: всегда что-то есть, какая-то мелочь, пятно аромата). Он обрадовался этому новому качеству. Маркус терпеть не мог ювелирной работы носа, на которую его обрекали некоторые женщины.

– Я говорю не о работе, а о сегодняшнем вечере, – поправился он с улыбкой соблазнителя. – Куда бы тебе хотелось пойти?

– А тебе?

Он знал несколько местечек, где ей бы понравилось. Некоторым из них, например, интерактивной встрече в Хайдхаузен, придавало притягательности то, что посетитель, будь он модель или нет, превращался там в картину. Однако его рука, покоившаяся на кофточке девушки, казалось, решила за него.

– Я остановился в мотеле в Швабинге. Место не ахти, но внизу классный вегетарианский ресторан.

– Ладно, – согласилась Бренда.

Они взяли такси, хотя Маркус всегда садился на метро на Одеон-плац. Маленький ресторан был битком забит, но хозяин и шеф-повар Рудольф при виде Маркуса улыбнулся и усадил его за дальний столик. Столик и даже бутылка вина для господина Вайса были всегда, еще чего не хватало, и ему приятно было, что его так радушно встречают на глазах у Бренды. Он заказал несколько штруделей с овощами и вкуснейшую сезонную спаржу. Большую часть ужина он разглагольствовал о своем увлечении дзеном, медитацией и вегетарианской пищей и о том, как все это помогло ему быть картиной. Его буддизм был ширпотребом (и он сам это признавал), сплошной фальшью, уловкой, чтобы сделать жизнь более выносимой, но Маркус сомневался, что в XXI веке нашелся бы кто-то с более глубокими верованиями. Еще он рассказал несколько анекдотических историй про художников и моделей, и они заставили эти загадочные совершенные губы слегка растянуться. Однако время шло, и темы разговора исчерпались. Для него это было непривычно, такого с ним почти никогда не случалось. Он славился среди друзей как балагур и имел замечательную память на смешные истории. «Сейчас я расскажу вам историю про девушку по имени Бренда, с которой я познакомился в Мюнхене». «Если б только меня видела Зиглинд…» В этот момент он понял, что совершенно сходит с ума от желания. Это разозлило его, потому что он знал: ее послали как «наживку» и он не только проглотил крючок, но и с удовольствием смаковал его. Впрочем, надо признать: кто бы ни были эти типы, они угадали с выбором – Бренда была самой соблазнительной женщиной из всех, кого он встречал. Ее пассивность, ее манера сохранять ореол таинственности и одновременно приоткрывать дверь его заводили. «Ребята, я расскажу вам, что это была за девушка». Но он старался это скрыть. Не хотелось, чтобы она знала, что так быстро достигла своей цели. Хотя разве она еще этого не поняла? Разве не смотрели на него эти точки глубокого синего цвета с каким-то насмешливым блеском?

– Ты не немка, правда? – спросил он ее за десертом.

– Нет.

– Американка?

Она покачала головой.

– Если не хочешь, можешь не говорить, – сказал Маркус.

– Не говорю, – согласилась она.

– Мне плевать, откуда ты.

Его губы дрожали. Ее – казались писанными по дереву.

Он быстро расплатился, и они ушли. У панка, сидевшего за столиком приемной мотеля, ключ был наготове чуть ли не раньше, чем он увидел Маркуса. Номер был маленьким, пахло сыростью, но в тот момент Маркусу было все равно, салоны Резиденции или общественный туалет. Он толкнул Бренду в темноту и бросился искать ртом ее губы. Она легко отделалась от этих ласк, согнула колени и, как нечто невесомое, заскользила вниз по его торсу. Догадавшись о ее намерениях, Маркус застонал.

Это было не то, чего он ожидал. Он надеялся растянуть прелюдию, пока она будет раздеваться или пока он будет ее раздевать, например, на полу, как нравилось Кейт Нимейер. Эта художница была одной из последних его постоянных любовниц, и во время ее приездов в Мюнхен они занимались любовью в мотеле Маркуса, в ее гостинице и даже – в некоторых случаях – в какой-то галерее музея, сливаясь в единое целое: художник и картина. Но Бренда слишком спешила. Маркус был уверен, что взорвется, не успев даже дотронуться до нее.

– Подожди, – дрожа, пробормотал он. – Подожди минутку…

То, чего он опасался, не случилось. Она знала, когда остановиться или ускорить ритм и какие места вначале трогать не нужно. После волнующего введения рот Бренды знойным чехлом охватил его член, в то время как ее вцепившиеся в ягодицы Маркуса руки притягивали его к ней. Господи, эта девушка – вакуумный насос. Кундалини, змей сексуальной энергии, вытянул в нем свою брахицефальную голову и вопросил, что происходит. Маркус застонал, царапнул стенную штукатурку и закусил губу, в невероятном порыве утратив контроль над собой. Когда все закончилось, они остались в том же положении, он – уткнувшись лбом в стену, чувствуя во рту вкус собственной крови, который ни с чем не спутать (его губы были все в трещинах от растворителей, и они открылись от укуса); она – на коленях, тоже чувствуя во рту вкус частицы Маркуса. Этот баланс жидкостей в их ртах представился Вайсу художественной симметрией.