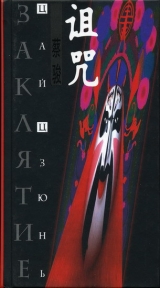

Текст книги "Заклятие"

Автор книги: Цай Цзюнь

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)

6

Из-за дождя автобус ехал особенно медленно и долго, пока не добрался до ворот клиники. Бай Би, как и раньше, прошла в большие ворота, но теперь у нее в руках был черный зонтик. Она не пошла прямо в сад, как делала прежде, потому что знала, что матери в садике больше нет, мать теперь уже в морге.

Бай Би вошла в белое здание и отыскала лечащего врача своей матери.

– Извините, ваша матушка скончалась, – устало сказал измученный доктор.

– Простите за беспокойство. Спасибо всем вам за то, что так много лет заботились о моей маме, – потупив голову, проговорила она и приветливо кивнула медсестрам.

– Утром, около шести часов, мы при обходе палат обнаружили вашу маму уже мертвой. В результате немедленного обследования на месте установлено, что ваша мама покончила с собой. Она приняла большую дозу снотворного. Мы стараемся контролировать снотворные средства как можно строже. В течение нескольких лет ваша мама постоянно жаловалась на бессонницу, поэтому мы выдавали ей снотворное. Каждый раз по одной таблетке, никогда больше. Но в ее белье мы обнаружили много таблеток. Видимо, она не принимала то снотворное, что мы ей выдавали, а прятала и хранила тайком. Как тяжело об этом говорить, ведь ваша мама была таким хорошим человеком. Как жаль! – прочувствованно сказал врач.

Бай Би выслушала терпеливо, не выказывая никакого волнения:

– Значит, самоубийство моей мамы было давно и хорошо подготовлено.

– Не стану этого утверждать. Но есть вероятность, что она хорошо подготовила самоубийство в качестве выхода для себя. Это ведь тоже выбор. Судя по количеству снотворного, которое она тайно хранила, готовилась она лет пять-шесть. Однако прошло так много лет, она предпочитала жизнь и вдруг теперь выбрала смерть! Это просто непонятно. Я не заметил своевременно перемену в ее психике, значит, тоже несу ответственность.

– Нет, доктор, я необыкновенно благодарна вам за заботу о моей маме, вам не в чем себя упрекнуть. Я уважаю выбор моей мамы между жизнью и смертью. Я полагаю, что для такого выбора у нее были свои причины. Если там она будет радоваться, я успокоюсь.

Она еще раз кивнула доктору и поклонилась ему, тихо попросив:

– Я могу взглянуть на маму?

– Конечно, конечно.

Врач проводил ее в морг, и санитар достал из холодильного шкафа останки. У матери было умиротворенное лицо, губы чуть приоткрыты, словно она еще хотела сказать что-то. Белое-белое лицо, охваченное холодным воздухом, смотрелось – как бывает у погребенных в снегу или льду – прекраснейшей яшмой. Кожа была почти полупрозрачной, ничего от внушающей ужас мертвечины, и Бай Би пронзительно почувствовала родственную близость.

– Посмотрите, какое умиротворенное лицо у вашей матушки. Несомненно, она завершила жизнь в прекрасном сне, – прошептал врач.

– Если так, то мама все-таки счастлива, – шепотом ответила Бай Би. Ей чудилось, что она может разбудить вынутую из холодильного шкафа мать, и каждое ее слово сопровождалось рыданиями.

Она глядела на лицо матери, словно надеясь получить от нее решение загадки, и вспоминала о встрече с Вэнь Хаогу у ворот клиники в тот день. Вообще-то она давно догадывалась, что у матери с Вэнь Хаогу существует какая-то потаенная связь, и была готова отнестись к этому великодушно. Что значит для женшины лишиться мужа и десять с лишним лет жить в одиночестве, какие это муки и страдания! В конце концов, когда отец умер, матери было тридцать девять лет, самый зрелый возраст. Только Вэнь Хаогу мог заполнить эту пустоту, но мать не пошла по обычному в этом случае пути. Наверное, потому, что оба археологи, оба консервативны.

Бай Би сама никогда не говорила с матерью об этом, всегда старательно обходила эту тему. Но теперь, когда оба покинули этот мир, отчаянно захотелось разгадать связь, которая для нее так и оставалась загадкой.

Глаза увлажнились, но слезы так и не пролились, остались невыплаканными.

– Спасибо, доктор, пойдемте, – прошептала она.

Когда они вышли из морга, Бай Би сказала:

– Доктор, не сопровождайте меня, вы уже до конца исполнили свой долг. Я хочу одна пройти в мамину палату, чтобы прибрать оставшиеся после нее веши.

7

Доктор, вежливо попрощавшись, ушел, и в палату матери Бай Би пошла одна. Когда она вошла в палату, больные посмотрели на нее с удивлением. Она поняла смысл этих взглядов. В палате было четыре койки, и пустовала только койка ее матери. Она смотрела на койку, на которой еще несколько часов назад спала ее мать. Коснулась рукой простыни, ей почудилось ощущение оставшейся теплоты, и вдруг пронзила тоска оттого, что человека уже нет, а постель осталась.

В больничной палате было довольно светло, но за окном по-прежнему лил дождь, поэтому царила гнетущая, пасмурная атмосфера; стук дождя об оконное стекло хватал за сердце, погружая в общее настроение.

– Бай Би, твоя мама уже нас покинула. Сдерживай горе и покорись переменам. – Это была поэтесса.

Она подошла к Бай Би и усадила ее рядом с постелью. Со скорбью в голосе продолжала:

– Бай Би, слишком неожиданно. Я не сумела позаботиться как следует о твоей матушке. Я вправду виновата перед тобой.

– Нет, вам спасибо, что так много лет заботились о моей маме, – кивая, шептала Бай Би.

– Что касается твоей мамы, одной заботы о ней было недостаточно для избавления.

– Избавления?

Поэтесса закивала:

– Да, твоя мама внешне выглядела как нормальные люди и сохраняла спокойное достоинство. Она была довольно общительной, во всяком случае общительнее меня, считай, что была гораздо нормальнее нормальных людей. Но мне кажется, что эти несколько лет ее внутренний мир был преисполнен страдания. Я прежде была поэтом, а потому я более восприимчива, чем обычные люди, и благодаря этой восприимчивости смогла почувствовать душевные страдания твоей матери.

– Будучи дочерью, я все же лучше вас понимаю свою маму и остро ощущаю, что мой долг исполнен не до конца, – сказала несколько уязвленная Бай Би.

– Не говори так, именно потому, что ты ее дочь, она тебя кое в чем обманывала, понятно?

– Может быть. Я знаю, что моя мама вынесла столько горя и одиночества, сколько не вынести обычным людям, – со вздохом сказала Бай Би и тут же подумала о себе: разве у нее когда-нибудь будет иначе?

Поэтесса помолчала. А потом, наклонившись, прошептала на ушко Бай Би:

– Скажу тебе, что несколько дней назад к твоей маме приходили.

– Кто?

Сердце Бай Би вздрогнуло. Кто же это мог быть? Обычно приходили она и Вэнь Хаогу; своих родственников у мамы не было, а Вэнь Хаогу скончался.

– Приходила женщина, молодая и красивая. Да, примерно твоего возраста и такая же красивая, высокая, длинноволосая, белокожая. А вот глаза у нее совсем особенные, ни на кого не похожие. В тот день, когда я увидела ее глаза, у меня возник порыв написать стихи. Она пришла к твоей маме, именно я отвела ее. Это было удивительно. Твоя мама, как только увидала ее, сразу оцепенела, долго пристально всматривалась в лицо девушки. Твоя мама смотрела на нее в упор, не мигая, мне даже стало страшно.

– Как звали эту девушку? – Бай Би тщательно взвешивала слова и, хотя понимала, что это невежливо, сама была готова выкрикнуть это имя.

– Я не знаю, она не сказала. Думала, что какая-нибудь родственница вашей семьи или твоя двоюродная сестра. Разве вы незнакомы?

Бай Би не ответила, взгляд ее сделался отрешенным.

Поэтесса продолжала:

– Но только настроение у твоей мамы, когда она на нее смотрела, было действительно странным. Девушка подсела к твоей маме, и начался разговор.

– О чем они говорили?

Поэтесса покачала головой.

– Бай Би, ты же знаешь, что я никогда не подслушивала твои разговоры с мамой. Поэтому, когда твоя мама заговорила с этой девушкой, я сразу же отошла подальше. Примерно через полчаса я увидела, как девушка выходит из сада и покидает больницу. Пошла посмотреть на твою маму и вижу, что она неподвижно сидит, не говорит мне ни слова. Это меня очень удивило, она чувствовала себя до этого неплохо, так что я подумала, что девушка, наверное, чего-нибудь такого наговорила, что твоей маме занедужилось. Я отвела ее в палату, чтобы она выспалась. Никак не думала, что на утреннем обходе обнаружится, что твоя мама уже покинула нас. Определенно в полночь, когда мы все уснули, она наглоталась снотворного.

– И это все? Мама ничего больше не говорила?

– Нет. Это все, что мне известно. По-моему, твоя мама давно ждала прихода этой девушки. Бай Би, ты правда незнакома с ней?

Бай Би задумалась и ответила кратко:

– Не знаю. Спасибо вам, что рассказали мне обо всем.

Потом она открыла прикроватную тумбочку матери, чтобы прибрать оставшиеся вещи. Собственно, мать никаких вещей не оставила, только застиранное платье. Она забрала всю одежду, чтобы впоследствии предать огню. Тем самым одежда будет отправлена на небо, чтобы мать смогла ею пользоваться там.

– Бай Би, обожди минуточку. У меня тоже есть кое-что для тебя. – Поэтесса вынула из своей тумбочки почтовый конверт и передала прямо в руки.

Конверт не был надорван, но можно было прощупать несколько листов бумаги, лежащих внутри. Конверт был белым, но пожелтел и пованивал плесенью, много лет, видать, пролежал. На нем не было почтовой марки, не было адреса, только несколько написанных авторучкой иероглифов: «Моей дочурке Бай Би в собственные руки».

Бай Би с первого взгляда узнала почерк. Надпись на конверте была сделана отцом, умершим десять с лишним лет назад. Отец оставил множество рукописей, которые она привыкла читать. Написанные его рукой иероглифы в каждой черточке своей были такими особенными, что не нашлось бы умельца их подделать. Это было письмо отца к своей дочери, но на конверте не было указано место отправления.

– Бай Би, много лет назад твоя мама поручила мне это письмо. Она сказала, что после ее смерти это письмо следует вручить тебе в собственные руки. До этого никто не имеет права читать письмо, даже ты. Теперь я вручаю тебе это нетронутое письмо. Получи, пожалуйста.

Бай Би поняла: письмо действительно написал отец много лет назад, и его хранила мать; а вот сейчас оно попало в ее руки. Не удалось сдержать хлынувшие из глаз слезы, которые закапали ей на руки, словно капли осеннего дождя на оконное стекло. Бай Би вытерла слезы, с трудом выдавила вежливую улыбку:

– Простите за беспокойство. В следующий раз я найду время подольше навестить вас. До свидания.

Бай Би поклонилась поэтессе в пояс.

Вложила письмо в сумочку, взяла одежду матери и ушла. Выходя из ворот клиники, она еще раз оглянулась на это здание под холодным осенним дождем, и сердце ее сжалось от нараставшего горя, и чем дальше, тем больше сжималось, пока не подступило волной настоящее удушье.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Дождь шел и шел непрерывно.

Уже настал вечер, город за окном тонул в дымке мелкого дождя и ночных сумерек, укрываясь за ними, как женщина за шелковой чадрой.

Бай Би тихо сидела у себя в комнате и осторожно перебирала страницы оставленного ей отцом письма. Вскрывая конверт, она ощутила некий аромат, исходивший от конверта. Это был аромат времени, скопившийся за десять с лишним лет, словно был вскрыт волшебный кувшин и все из него выпущено, хотя что именно содержалось в волшебном кувшине? Никому не ведомо.

Письмо было в целости и сохранности, причем сохранилось необыкновенно хорошо, ни складок, ни помятостей, можно было думать, что десять с лишним лет мать берегла его как сокровище. В конверте лежали десяток с лишним листков бумаги, сложенных очень заботливо и аккуратно, на каждом был проставлен порядковый номер. Но сами листки были разнокалиберные: первый и последний – стандартная бумага для письма, средние – десяток с лишним – вырваны из блокнота.

На первой страничке было написано:

Бай Би, доченька моя!

Когда ты будешь читать это письмо, и я, и твоя мама покинем тебя навсегда.

Прости, мое сокровище, я могу только сказать тебе: прости.

Я и твоя мама после долгих раздумий и колебаний решились рассказать тебе правду о событиях.

Однако я и твоя мама оба просим у тебя прощения, не потому что не посмели бы смотреть тебе в лицо после того, как ты узнаешь правду, а потому только после нашего, меня и твоей мамы, ухода из людского мира ты сможешь прочесть это письмо. Пожалуйста, прости нас.

Мое сокровище, в это мгновение за окном льет дождь, а ты уже уснула. Ты сейчас спишь так крепко, что не можешь знать, от каких мук совести страдает твой отец.

Папа видит твое личико. Ты очень красивая, по-настояшему прелестная. Надеюсь, когда ты вырастешь большая, ты сможешь жить спокойно и счастливо.

Передо мной лист белой бумаги, и я не знаю, как начать писать. Минувшее проходит передо мной, но мне тяжело обратиться к нему вновь, чтобы описать его. Я могу только перелистать дневник того времени, чтобы из этих пожелтевших страниц ты узнала как можно больше. Поэтому я вырвал несколько листков из своего дневника и вложил в это письмо. Ты сможешь узнать все, мною пережитое.

Читай же, читай до конца, мое сокровище. Если б я мог, я раскрыл бы перед тобой все свое сердце. Когда ты читаешь черновые записи тех лет, все равно что заглядываешь в самое сердце своего папы.

Эту первую страницу письма Бай Би прочитала молча, словно сам отец стоял перед ней и задушевно, чистосердечно рассказывал о себе. Сейчас время уже ничего не значило, и она подумала, что отец уже вне ограничений во времени, потому что отцовская любовь бесценна.

Перевернув первую страницу, она открыла вторую. Это был листок из блокнота, с виду гораздо старше, чем первый листок. На второй странице было написано:

15 сентября 1978 года

Погода: ясно. Температура: +19° – +22 °C. Место: Лобнор.

Сегодня мы обследовали группу древних руин. Они расположены на берегу сухого речного ложа. Там по обоим берегам имеются высоты, а на высотах располагаются руины зданий; одновременно обнаружены ряды высоких пирамидальных тополей, уже засохших. В песке найдены осколки фарфоровой посуды, одновременно присутствуют следы раскопов. Начальник археологической экспедиции указал, что прежде Стейн производил здесь раскопки и вывез большое количество ценных предметов материальной культуры. Пусть даже так, но и оставшаяся часть повергает в изумление.

Внезапно в поле моего зрения появилось редкостное чудесное зрелище – мираж. Фоном для него служил оазис, в котором были видны зеленые деревья и текущая вода; в пустыне это необычайно привлекательно. Среди этой зелени постепенно появилась фигура женщины в красном платье, с иссиня-черными, уложенными в косу волосами на голове, белой-белой кожей и чудесными глазами, в общем, несравненной красоты. Но очень скоро мираж пропал бесследно.

Я долго-долго не мог позабыть это чудо.

Мы ужинали рядом с руинами, а после ужина возвращались в свой основной экспедиционный лагерь. Но наша машина сломалась, и начальник решил возвращаться в лагерь верхом на верблюдах. Я тоже с помощью коллег взгромоздился на верблюда. Мы начали путешествие по пустыне, как торговый караван на шелковом пути две тысячи лет назад.

Мы ехали не слишком долго, когда погода внезапно резко изменилась: налетел крутящийся вихрь, который поднял к небу тучи песка и обрушил его на нас. Это была песчаная буря. Нам довелось встретиться с песчаной бурей – самым страшным явлением в пустыне. Все мы замотали себе лица шелковой тканью, но песок продолжал набиваться в рот и в ноздри, в песке увязали копыта верблюдов, а ветер едва не сдул меня с верблюжьего горба.

Вдруг мой верблюд заревел, видимо, напуганный этой песчаной бурей; это удивительно, потому что верблюды обычно песчаных бурь не боятся. Но уж если верблюд испугался и заревел, очевидно, дела плохи. Я не умел с ним справиться, потому что ничего не знал о езде на верблюдах, верблюд же понес меня быстрым шагом в неизвестном мне направлении. А мои спутники, не зная, как спастись самим, дрожали под ударами ветра с песком.

Я не смог позвать на помощь: стоило раскрыть рот, как его забивало песком; мне оставалось только положиться на волю неба и довериться бешеной скачке верблюда. Я закрыл глаза и всеми силами старался сохранять равновесие между отчаянно качающимися горбами. Песчаная буря все продолжалась, ветер свистел в ушах, и песок язвил щеки.

Я чувствовал только непрерывный бег верблюда подо мной, который уносил меня все дальше и дальше от основной экспедиции. Испуганный верблюд скачет почти так же быстро, как ездовая лошадь, от этого я трясся всем телом. Не знаю, долго ли так продолжалось, но свист в ушах стал постепенно стихать. Верблюд замедлил бег, а я открыл глаза. Песчаная буря уже утихла, вокруг простиралась безбрежная пустыня, но дело было в том, что я остался один.

Пустыня, песчаная буря и непослушный верблюд не смогли внушить мне ужас, по-настоящему ужаснуло меня именно одиночество. Я, один как перст, находился в бескрайней пустыне, со мной не было никого из моих коллег, и было неизвестно, где же я нахожусь, так как я потерял ориентиры и не знал, где восток и запад, юг и север. Все это меня пугало и приводило в отчаяние.

В растерянности я смотрел на все четыре стороны, но, куда ни кинь взор, всюду все было одно и то же, все было одинаково, без разницы; так где же, в конце концов, мои коллеги? Может быть, до них уже расстояние больше десятка километров? Верблюд нес меня куда глаза глядят, бежал свободно и, по-моему, часто делал круги по пустыне, потому что даже он мог сбиться с пути. У меня при себе не было воды, только горсть поджаренного зерна и в сумке – старенький фотоаппарат, ненужная обуза.

Я не знал, куда мне двигаться, но понимал, что в пустыне сбиться с пути равносильно смертному приговору. Небо быстро темнело, и в желтой пустыне черная ночь безжалостно накрывала все вокруг. Пользуясь тем, что вечернее солнце еще не село, я вытащил свой дневник и записал в нем все, что случилось со мной сегодня. Может быть, через несколько десятилетий, когда проезжающие здесь люди найдут груду белых костей, они смогут прочесть мой дневник, узнают, кем я был, и отвезут мои кости обратно в родные места. Но я хотел жить, я не хотел умирать, моя молодая жена Фэнь в шанхайском доме ждет моего возвращения. Нет, я не могу умереть.

Однако кто же сможет меня спасти?

Я впал в отчаяние.

На третьей странице было написано:

16 сентября 1978 года

Погода: ясно. Температура: неизвестна, возможно, немного холоднее, чем вчера. Место: Лобнор.

Я еще живой.

Открыв на рассвете глаза, я обнаружил, что по-прежнему сижу на верблюде, а верблюд по-прежнему несет меня вперед. Я был в недоумении: где же я нахожусь? У меня от усталости ломило все тело, болели суставы; голод и жажда сделались нестерпимыми, и только медленно поднимавшееся над желтой пустыней красное поутру солнце своими лучами оживляло меня.

Однако мой верблюд вовсе не шел сам по себе: его вел за собой человек. Я выпрямился, стал всматриваться в человека, который вел за собой моего верблюда, и, хотя видел его только со спины, догадался, что это женщина. Хотя все ее тело было скрыто под меховой одеждой, но длинные иссиня-черные волосы, заплетенные в две косы, удостоверили меня в ее принадлежности к женскому полу. Я не видел ее лица, а видел только кисти рук, в которых она держала уздечку верблюда. Ее руки в лучах только что взошедшего утреннего солнца сверкали золотыми отблесками и просто слепили мои глаза. Она шла быстро, ведя за собой верблюда, и в освещенной солнцем пустыне все это казалось всего лишь сном. И даже, пусть этому трудно поверить, я засомневался, не мираж ли это. Тем не менее это была правда. Кто же она?

Судя по ее одежде и украшениям, она должна была быть местной уроженкой. Я немедля отыскал в памяти только что выученные в эти дни несколько слов на уйгурском языке. Хотя я изучал немало древних, давно вымерших языков – в этом краю они были распространены в незапамятные времена – но не мог говорить на языках, на которых сейчас говорили здесь. Вот уж правда предмет для сатиры.

Наконец я вспомнил одну фразу на уйгурском языке. Это было приветствие, по смыслу нечто вроде нашего: «Доброе утро». Я прокричал эту фразу.

Она остановилась и обернулась ко мне. О небо, какие у нее были глаза! Я увидел прекраснейшие глаза, напоминавшие о фресках древней цивилизации Западного края. Ее лицо было закрыто, но была заметна белизна кожи; у нее была очень высокая переносица и тонкие, слегка изломанные губы; линия подбородка была необычайно мягкой, непохожей на круглые и выступающие подбородки уйгурских женщин. На взгляд ей было чуть больше двадцати лет, в одной руке она по-прежнему держала уздечку, другая была свободна. Она молча смотрела на меня, но что-то скрытое в ее взгляде внушало мне беспокойство: мне никогда не приходило в голову, что здесь, в глуши Лобнора, могут быть такие прекрасные женщины.

– Наконец-то вы проснулись, – заговорила она.

Мне никак не могло прийти в голову, что она заговорит по-китайски, и притом – на литературном языке путунхуа. Ее речь была мягкой и чистой, как родниковая вода в пустыне, а я от удивления лишился дара речи.

– Вы наверняка сбились с дороги. Я нашла вас спящим на верблюде, поэтому и веду верблюда вместе с вами к себе домой.

– Вы меня спасли, спасибо. Где же ваш дом?

– Там, впереди, – указала она вперед взмахом руки, где что-то виднелось в отдалении, но настолько далеко, что разглядеть было невозможно.

Я кивнул, и она мне улыбнулась. И я машинально рассмеялся ей в ответ. Вдруг я осознал свое положение: мужчина, который вынуждает молодую женщину вести под уздцы его верблюда. Вот уж действительно ничего не скажешь. Я захотел спрыгнуть, но не мог даже двинуться, обе ноги онемели.

– Вы хотите сойти? Бесполезно, вы очень устали, лучше сидите, – обернувшись ко мне, проговорила она, продолжая вести верблюда под уздцы.

Не зная что сказать, я спросил:

– Как вас зовут?

– Меня зовут Майя, если писать имя китайскими иероглифами, то сначала к иероглифу «ма» – «лошадь» надо сбоку приписать иероглиф «царь», а потом из слова «изысканный» – «вэнья» взять иероглиф «я». А как зовут вас? – спросила она, не останавливаясь.

– Майя? – Это странное и удивительное имя я молча повторял про себя. Если перейти на какой-нибудь западный язык, то это имя следует писать «Maja», и, кажется, такое имя действительно существует; вдобавок, именно так переводится на китайский язык название древней цивилизации в Центральной Америке. Но я об этом не стал задумываться и сказал ей правду:

– Здравствуйте, Майя. Меня зовут Бай Чжэнцю, археолог из экспедиции. Вчера мы после раскопок угодили в песчаную бурю, и я потерялся, сам не знаю, как сюда попал.

– Вы археолог? Приехали на Лобнор раскапывать могилы? – нахмурившись, спросила она меня.

– Мы приехали защищать памятники культуры, а не разрушать их. Не просто раскапывать могилы, – я старался ответить понятно.

– Как европейцы, которые приезжали к нам сюда много лет назад?

Я был удивлен: следовательно, она знала о Свене Хедине и Стейне, вероятно, по местным преданиям.

– Нет, я не такой, как они. Они грабили, а мы защищаем.

Майя, по-прежнему качая головой, рассмеялась:

– Помолчите, у вас от жажды во рту пересохло.

Она вытащила из-под одежды бурдюк и сунула его мне в руки:

– Пейте.

Я не знал, как ее отблагодарить. Возможно, она так поступила потому, что обитатели песчаной пустыни часто живут в одиночестве, и у них распространилась добрая традиция гостеприимства.

Драгоценнейшую в пустыне воду они могут просто так дать незнакомому человеку! Может быть, мы, китайцы, самые эгоистичные люди. Преисполненный благодарности, я открыл бурдюк, полный воды, и осторожно пригубил, омочив потрескавшиеся губы. Я опасался, что в пустыне вода будет солоноватой, а она оказалась сладкой и чистой. Я отпил первый глоток – вода прошла по моему горлу, напоила все мое существо словно дождь, выпавший на иссохшее от зноя поле. Клянусь, что за всю свою жизнь я никогда не пил такой вкусной воды. Но я не посмел пить много, один-два глотка – и хватит; исполненный благодарности, я возвратил бурдюк Майе.

Встряхнув бурдюк, она спросила:

– Почему выпили так мало? Вам необходима вода.

– Нет, этого с меня хватит.

– Не знала я, что вы так думаете, – засмеялась она.

Она отвернулась и быстрым шагом пошла вперед, ведя под уздцы верблюда. Она шла очень быстро, большими шагами; в ней не было ни следа городского кокетства, она была здоровой и естественной. По-моему, только эта трудная для человеческой жизни пустыня может порождать таких женщин.

Вскоре я наконец увидел что-то зеленое. Этот цвет сразу же воодушевил меня, мои ноги больше не деревенели; не без труда я спрыгнул с верблюда и пошел рядом с Майей.

– Почему вы сошли?

– Не хочу, чтобы люди видели, как я еду на верблюде, а вы идете пешком.

Наконец мы подошли к зеленому островку. На самом деле это было всего лишь зеленое пятнышко посреди желтой пустыни, где делала изгиб речка. На ее берегах росли тополя и фанаты, сама речка заросла камышом, много птиц гнездилось по берегам, несколько лодок-долбленок стояло на речке. Здесь ничто не напоминало о пустыне. Мне казалось, будто я вернулся в обильный водой край под Шанхаем.

Посреди зеленого островка-оазиса была крохотная деревенька из нескольких десятков мазанок, слепленных из глины, с камышовыми крышами на тополевых жердях. Мазанки были разбросаны поодаль друг от друга, но их дружелюбные обитатели жили без розни. Когда Майя привела меня к ним, они вынесли из домов еду, чтобы угостить меня. Сильно проголодавшийся, я отлично пообедал; главным блюдом была рыба, на закуску – мелко нарезанная баранина. Майя сказала, что они здесь живут в основном рыбной ловлей, а еще держат овец. Они невысокие и некрупного телосложения, возможно, как раз потому, что главной пищей у них служит рыба. Однако среди этих людей не было никого, кроме Майи, кто умел бы говорить по-китайски, поэтому большую часть времени Майя исполняла роль переводчика. Если судить по их лицам, то больше всего они похожи на уйгуров, но я внимательно прислушивался к их речи, и, по-моему, она не походила на уйгурский язык. Я немедленно стал вспоминать знакомые мне древние языки Западного края и про себя старался их сравнивать с их речью; действительно, обнаруживалось кое-что общее. Возможно, их язык принадлежит к другой языковой семье – индоевропейской, на одном из языков этой семьи говорили и древние лоуланьцы.

В таком случае, возможно, я видел потомков древних лоуланьцев, которые упоминаются в легендах как народность лобу. Они покинули высохший, безводный Лобнор, переселились туда, где была вода, и прервали всякие сношения с другими людьми, хотя за долгие годы они по большей части усвоили язык и обычаи уйгуров.

Я стал расспрашивать Майю в поисках выхода отсюда. Я страстно стремился вернуться в экспедицию, где обо мне уже наверняка беспокоились коллеги. Я воображал, что уже сегодня смогу вернуться в базовый лагерь нашей экспедиции. Майя только рассмеялась:

– Неужели ты хочешь вернуться сегодня вечером? Тогда ты можешь погибнуть от жажды в пустыне. Ведь никто не способен уйти отсюда. Этот оазис со всех сторон окружает бескрайняя пустыня. Даже если есть верблюд, это не поможет делу, потому что в бескрайней пустыне верблюд тоже сбивается с пути и будет в пустыне ходить по кругу, пока не погибнет от жажды. Ни в коем случае нельзя даже помышлять об этом. А сюда ты попал по чистейшей случайности. Твой верблюд во время песчаной бури потерял направление и проделал очень дальний путь, прежде чем прийти сюда. Он бежал в песчаной буре, спасаясь от гибели, и не сумеет найти дорогу обратно.

Я очень огорчился и спросил:

– А как же река? Если я пойду вдоль реки?

– Если ты пойдешь вниз по течению реки, через день пути зайдешь вслед за рекой в сердце пустыни, где река уходит в песок и исчезает; течение прекращается, это конец реки. Если же ты пойдешь вдоль реки вверх по течению, то дойдешь до холодного плоскогорья, позади которого высятся горы с вечными снегами. Это горы Алтынтаг. Вся эта река наполняется водой от таяния снегов Алтынтаг.

– Ты хочешь сказать, что я навечно буду заточен здесь? – в отчаянии спросил я.

– Нет, ежегодно, в конце октября, из уездного города, который находится в нескольких десятках километров отсюда, отправляют почтовый караван по отдаленным оазисам. Они привозят газеты, почту и кое-какие товары – не на продажу, а для обмена.

Еще важнее, что они привозят к нам врача, чтобы он полечил нас. Так бывает только один раз в год. Пусть даже большинство наших людей неграмотны и не умеют писать письма, но мы всегда очень рады приходу почтового каравана, и каждый раз, когда он приходит, устраиваем праздник. Только этот верблюжий караван знает дорогу к нам в оазис. Они умеют укрываться от песчаных бурь и обходить зыбучие пески, чтобы добраться сюда. Если ты захочешь уйти, надо дождаться прихода каравана в конце октября и уйти вместе с ними.

Я повесил голову. Приходилось верить ее словам. Я не представлял, что этот крошечный поселок мог иметь хоть какие-то средства сообщения с внешним миром. Здесь не могли появиться такие вещи, как телефон или телеграф. Это было удаленное от мира захолустье, и, если бы не было ежегодного верблюжьего каравана из уезда, ни один человек из внешнего мира ничего бы не знал о существовании этого поселения.

Мое сердце забилось от тревоги и беспокойства, я вспомнил свою Фэнь, на которой женился полгода назад: ведь она ждет меня. Но теперь мне придется в этом месте провести месяц с лишним, а они сочтут меня пропавшим без вести или же поторопятся посчитать меня погибшим в песчаной буре. От таких размышлений меня бросало в дрожь.

Уже взошла луна. В пустыне луна кажется большой, гораздо больше городской луны. Глядя на громадный лунный диск, я вспомнил с неудержимой тоской мою Фэнь. Я вернулся в дом, крошечную мазанку, сверху крытую сухим камышом. Это был пустующий дом, который мне отвели.

Меня очень тронули забота и гостеприимство жителей поселка. Майя зажгла для меня восковую свечу. Когда в прошлом году приходил караван, они подарили поселянам много свечей, но местные жители ими не пользовались. Потом она ушла из домика, а у меня, когда я глядел вслед удаляющейся тени, в тоске застучало сердце.

Я вынул из ранца свой дневник и при тусклом свете свечи записал все, что сегодня видел и слышал.

Бай Би читала дневник отца за 16 сентября 1978 года и не знала, что думать. Запись, сделанная в этот день, была особенно длинной и заняла три листа бумаги. Дальше следовала страница шестая.

17 сентября 1978 года

Погода: ясно. Температура: не знаю. Место: оазис посреди Лобнора.

Вчера вечером я заснул на охапке сухого камыша, а когда проснулся, то обнаружил, что сверху прикрыт ковриком из овчины. Кто меня накрыл? Без этой овчины я мог бы простыть. Надев на спину свой ранец, я вышел из домика. Вокруг него росла гранатовая роща. Пройдя сквозь рощу гранатов, я увидел, что над домами поселка вьются дымы кухонных очагов, поднимаясь кверху струями в утреннем воздухе. Меня заметила семья поселян. Они затащили меня к себе. Хотя язык был непонятен, но их теплое гостеприимство я понял отлично и был не в состоянии от него отказаться. Я догадался, что, если я откажусь, они могут рассердиться, поэтому мне оставалось только позавтракать вместе с ними. Главной едой была баранина. Я никогда в жизни не завтракал одной бараниной. Когда я поел, во рту остался привкус бараньего жира.

Я почувствовал себя в долгу перед чужими людьми, у которых позавтракал не своей едой, и впал в растерянность. Затем я пошел на берег реки, где увидел нескольких поселян, которые уже гребли на своих лодочках-долбленках по реке и ловили рыбу. У них были остроги, они забрасывали сети и так добывали пропитание на день. Я изумился, что в этой протекающей по пустыне речке так много рыбы, причем некоторые рыбы были очень крупными. Рыб такой величины я, уроженец Цзяннани, никогда не видывал.

На берегу реки я увидел Майю. Она надела не меховую одежду, в которой была вчера, а красное платье. Платья такого покроя я видел в городе Урумчи на уйгурских женщинах, но платья красного цвета попадались очень редко.

– Как ты себя здесь чувствуешь? – улыбнулась она мне.

Я не знал, что полагается ответить, и только глупо сказал:

– Спасибо.

– Спасибо за что? Я спрашиваю, как ты себя чувствуешь здесь? – И она опять засмеялась.

Налетел легкий ветерок, по воде прошла поднятая им рябь, под ветром зашуршали и закачались камыши, а у нее раздулся подол юбки.

– Я только хочу сказать, что необыкновенно благодарен тебе за все, что ты сделала. Я тебя не знаю, встретил случайно, но твои односельчане приняли меня так тепло, что мне это действительно непонятно.

– Да, вы, китайцы, не способны понимать нас, людей, живущих посреди пустыни. Наше поселение очень маленькое, всего лишь около ста человек. Куда ни взглянешь, вокруг всегда одни и те же лица. Если вдруг случайно среди нас появляется новое лицо, для нас это большое и счастливое событие. Поэтому мы принимаем тебя как самого дорогого гостя; в глазах сельчан ты – вестник из-за пределов пустыни, ты подаешь новые надежды.

– Однако теперь у меня самого нет надежд. – Я горько засмеялся.

– Не говори так, лучше посмотри, как здесь хорошо!

Я осмотрелся по сторонам. Легкий ветерок шелестел в зеленой листве. Повертев головой, я сказал задумчиво:

– Здесь действительно так прекрасно. Как легендарный персиковый источник вне мира людских сует, настоящий рай.

– Нет, для нас это земля наших предков, из поколения в поколение обитавших здесь, – уверенно ответила она, оглядываясь на камыши и гранатовую рощу.

Я кивнул и сказал:

– Мне хотелось бы осмотреть оазис вокруг.

– Хорошо, но только не заходи в пустыню. Ты не сможешь возвратиться.

Майя пошла впереди, а я за ней. Я глядел на цепочку оставленных ею следов, и сердце мое забилось сильнее в каком-то неудержимом порыве.

Мы миновали пышно разросшиеся тополя и гранаты, за которыми рос густой кустарник, в котором поселяне выпасали своих ягнят. За кустарником начиналась бескрайняя пустыня.

– Здесь похоже на государственную границу. Вы крепко-накрепко заперты внутри, – проговорил я тихо, озираясь на пустыню.

– Нет, она служит щитом. Если бы не было пустыни, нас, вероятно, давно бы уничтожили враги. Посмотри, здешние поселяне умеют только ловить рыбу и пасти овец, они не знают коварства злодеев извне, не знают, что в этом мире бывают кровопролитие и войны. Вне этой обстановки изоляции от внешнего мира они не выживут.

– Люди извне полны коварства? Неужели ты знаешь об этом? – засомневался я.

Она так посмотрела мне в глаза, что я встревожился: в ее глазах появился какой-то острый блеск. Она заговорила шепотом:

– Да, я знаю, что на сердце у людей извне. После смерти моего дяди я осталась единственной из здешних обитателей, кто выходил за пределы пустыни. Когда-то в детстве меня мой дядя послал вместе с караваном за пределы пустыни в уездный город. Он там был ответственным работником, а я окончила начальную школу в Корла. Потом там же три года училась в средней школе первой ступени, а после ее окончания я поехала в Урумчи учиться в техникуме. Не окончив техникум, я вернулась сюда. Поэтому часть своей жизни я прожила вне пустыни.

– Я только теперь понял, почему ты так хорошо говоришь по-китайски. А почему ты не окончила техникум?

– Потому что дядя умер, к тому же мне не хотелось больше оставаться в Урумчи.

– Почему же? В Урумчи у тебя были бы прекрасные перспективы. Я тебе соболезную.

– Перспективы? У меня нет интереса к перспективам, о которых ты говоришь. Мне нравится здесь, я люблю этот клочок пустыни, люблю этот оазис у нас за спиной и люблю здешних поселян. Они все неграмотные, и даже мой дядя, который, выйдя из пустыни, сделался ганьбу – ответственным работником, только за пределами пустыни выучился грамоте. Я думала учить здешних ребятишек читать и писать иероглифы, чтобы они овладевали знаниями, пусть даже газеты сюда привозят один раз в году, никаких книг здесь вообще не видывали, так что знать иероглифы им просто незачем. Однако я все равно стремилась учить их, потому что, может быть, настанет день, когда им тоже представится возможность выйти за пределы пустыни. Но только, выйдя из пустыни, смогут ли они возвратиться в родные места?

В ее словах мне послышались противоречивость и опасения, поэтому я постарался ответить спокойно:

– Хорошо, они смогут вернуться. А почему вчера, когда я был в пустыне, ты смогла найти меня?

– Потому что я люблю гулять по пустыне одна.

– Ты не боишься заблудиться?

– Если не захожу слишком далеко, не боюсь. В общем, у тебя счастливая судьба. Если бы твой верблюд шел медленно, я бы тебя не встретила, – засмеялась она.

В это время солнце на востоке уже поднялось высоко, и в его ярком свете ее лицо было таким белым, что я просто поразился тому, что на ее коже, в местах, открытых для солнца, нет загара. Она смотрела на меня ласково и спокойно, так что я машинально отступил. Я разглядывал ее очень внимательно, словно передо мной была прекраснейшая картина. В безлюдной пустыне, за спиной – оазис, над головой – чистейшее голубое небо, а передо мной стоит красавица в красном платье. В этот миг она казалась совершенством красоты прямо-таки не из нашего мира людского, и я про себя восхищался столь совершенным порождением великой природы.

Меня вдруг осенила мысль навечно сохранить этот образ дивной красоты. Я вытащил из ранца свой фотоаппарат и спросил ее:

– Майя, можно мне тебя сфотографировать?

– Снять? Хорошо. – Она радостно засмеялась и поправила волосы. – Ну как я теперь выгляжу, по-твоему?

– Превосходно.

Сначала я проверил свой фотоаппарат, потому что опасался, не повредили ли ему злоключения последних двух дней, но он оказался исправным.

Я поднял аппарат и снял ее дважды. Я видел Майю в крохотном кадре, который получился замечательно, и приготовился снять ее по пояс в профиль. У нее слегка дрожали уголки рта. Это было похоже на смех, хотя вряд ли было смехом. Я даже подумал, не попросить ли ее улыбнуться, но потом просить не стал. Может быть, сейчас она получится совершенной красавицей.

Я щелкнул затвором и снова навел объектив: ее лицо показалось мне воплощением совершенной красоты. Осторожно нажал на спуск, чтобы запечатлеть ее в этот миг. Когда я навел объектив еще раз, выяснилось, что пленка у меня кончилась. Использован был последний кадр, и я пожалел, что несколько дней назад в древнем городе Лоулань снимал слишком много.

Она подошла ко мне:

– Спасибо тебе, у меня мало снимков. Раньше в Корла и Урумчи я снималась только на документы и на коллективных фотографиях.

– Извини, но последний снимок оказался последним кадром.

– Ничего, дело не в числе, бывает, что и одного достаточно, – многозначительно ответила она.

– Бывает, что и одного достаточно? – повторил я ее слова, согласно кивая, потому что они задели мое сердце.

Потом мы пустились гулять по пустыне, где она пасла овец, и стали пасти их вместе среди кустарника. Днем она вернулась в селение, чтобы учить ребятишек грамоте. Школьной комнаты здесь не было, они занимались под открытым небом на берегу реки. Прутики деревьев заменяли им мелки, песчаный грунт – черную классную доску, а все дети сидели на земле. Сегодня она преподавала уйгурскую письменность. Языка я не понимал и мог только тихо наблюдать, как она ведет урок.

Вечером она дала мне сотню свечей: за последние годы поселяне их так и не использовали. Она узнала, что я каждый вечер пишу дневник, и нашла немного чернил. Сейчас при свете свечи я пишу свою дневниковую запись за день.

В этот день в дневнике были написаны три страницы. Прочитав их, Бай Би наконец поняла, кем же была женщина на последней фотографии в материалах о Лоулане, которые остались после отца.