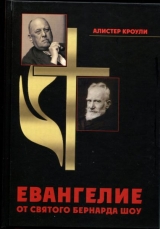

Текст книги "Евангелие от святого Бернарда Шоу"

Автор книги: Алистер Кроули

Жанр:

Религия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)

Правдоподобие евангелий

Как могут заметить старейшие из моих читателей, ещё не забывшие большей или меньшей одержимости среди пожилых людей перебранками о том, заслуживают ли евангелия доверия как документальные повествования, я лишь поднял этот вопрос и тут же принял правдоподобие и невероятность с равным удовольствием. Я поступил так, поскольку правдоподобие – состояние субъективное, как ясно показывает эволюция религиозных верований. Вера не зависит от доказательств и причин. В пользу того, что чудеса имели место, можно привести столько же доказательств, сколько в пользу реальности битвы при Ватерлоо или того, что армия русских проходило через Англию в 1914-м, чтобы принять участие в войне на западном фронте. Причины верить в гибель Помпей точно такие же, что и в воскрешение Лазаря. И в то, и в другое верят люди равного интеллекта. Чудеса как явления, которые мы не можем объяснить, окружают нас на каждом шагу; сама жизнь – чудо из чудес. В чудесах как событиях, нарушающих, согласно нашему опыту, нормальный ход вещей, клянутся каждый день: процветающая Церковь Христианской Науки зиждется на

множестве подобных чудес. Никто не верит во все чудеса сразу: все верят в некоторые из них.

Я не могу сказать, почему люди, которые никогда не поверят, что Иисус когда-либо существовал, твёрдо убеждены, что Шекспир – это Бэкон. Я не могу сказать, почему те, кто верит, что ангелы появились и сражались на нашей стороне в битве при Монсе и что чудеса частенько случаются в Лурде, бывают, тем не менее, шокированы чудом кроветочения святого Януари и отрицают его как уловку духовенства. Я не могу сказать, почему те, кто не верит рассказу Матфея о трёх царях, подносящих драгоценные дары к колыбели Иисуса, верят в историю Луки о пастухах и о хлеве. Я не могу сказать, почему люди, приученные верить Библии как непогрешимому свидетельству и откровению старинным буквальным способом и отвергающие эту точку зрения впоследствии, начинают отрицать Ветхий Завет и отбрасывают веру в дышащий серою ад (если делают это вообще) прежде, чем в небеса арф, венцов и престолов. Я не могу сказать, почему те, кто ни при каких обстоятельствах не поверит в крещение, продолжают верить в прививки с суровым фанатизмом инквизиторов. Я уверен, что, если дюжина скептиков возьмётся раскидывать по параллельным столбцам список описанных в евангелиях событий, которые они считают правдоподобными и невероятными соответственно, их списки будут различаться некоторыми из пунктов. Воистину, вера – дело вкуса.

В этом разделе мистер Шоу развлекается свойственными ему чудачествами. Он приводит всевозможные примеры того, во что обычно верят из небывалого, и того, во что обычно не верят, но что, тем не менее, случалось. Он замечает в восхитительнейшей манере, что сама жизнь есть чудо из чудес, а под конец заявляет с полнейшим скептицизмом, что нет причин, по которым каждый конкретный человек верит в каждую конкретную вещь. Его раздел завершается следующим образом: «Я уверен, что, если дюжина скептиков возьмётся раскидывать по параллельным столбцам список описанных в евангелиях событий, которые они считают правдоподобными и невероятными соответственно, их списки будут различаться некоторыми из пунктов. Воистину, вера – дело вкуса».

Вопрос мистера Шоу очень похож на знаменитое «Перестали ли Вы бить свою тёщу?» Ни один скептик с крупицей здравомыслия не попадётся в такую дурацкую ловушку. Все сочинения мистера Шоу показывают, что он совершенно неспособен понять научный склад ума. Гексли определил Канон Веры столь великолепно, что с моей стороны будет наглым высокомерием пытаться сделать это лучше. Следует просто отослать мистера Шоу к работам этого великого мужа, равно преуспевшего и в философии, и в науке. Но можно вкратце заметить, что научное мышление всецело заинтересовано в оценке весомости доказательств. Шоу заявляет, что «вера не зависит от доказательств и причин». Всякий человек науки, когда-либо оценивающий результаты, отвергнет эту позицию начисто. Она истинна только в отношении веры непосвящённого и нетренированного ума.

Далее он заявляет: «В пользу того, что чудеса имели место, можно привести столько же доказательств, сколько в пользу реальности битвы при Ватерлоо или того, что армия русских проходила через Англию в 1914-м, чтобы принять участие в войне на западном фронте». Это утверждение (без сомнения, совершенно точное) демонстрирует прискорбное состояние ума. Мистеру Шоу ни на минуту не приходит в голову проверить весомость аргументации. В историю о русских ни на секунду не поверил никто, кому довелось знать, что Архангельск обслуживается единственной железнодорожной линией. В неё не поверил никто, кто располагал фактами. В неё поверили те, чьи разумы были готовы к тому, что, попадись им на глаза железнодорожный состав с опущенными шторами, естественным выводом для них было бы решить, будто эшелон перевозит несколько сот тысяч русских.

В других частях этой статьи даны примеры современной веры в чудеса. Легковерие – исключительно вопрос образования: кстати, порою – весьма специализированного образования. Было множество так называемых образованных людей, полагающих, что

самолёты невозможны. Но инженеры, изучившие предмет тщательно, были не из их числа. Поскольку каждый такой человек недоверчив, его недоверие будет полностью открыто для изменений. Он сможет сказать: «Проблема не может быть решена, пока мы не получим двигателя, вырабатывающего необходимый для данного веса коэффициент мощности и не найдём материала с должным соотношением прочности и веса; и я сильно сомневаюсь, что мы в состоянии найти всё это». Такого рода скептицизм вполне разумен и немедленно устраняется новыми доказательствами. Обычное недоверие или легковерие невежественных и предубеждённых слоёв общества просто не стоит обсуждения. «Воистину, вера – дело вкуса»; но лишь среди людей со столь низким уровнем интеллекта, что они так и не научились мыслить.

Особенности веры

Сегодня делом вкуса является, по большей мере, ещё и вопрос особенностей. Нам известны различия между средневековыми особенностями веры и современными. В частности, мы всё– таки более легковерны, нежели средневековые люди, и нас развлекают такие толпы гадалок, фокусников, чудотворцев, спиритов, изобретателей эликсира жизни, преобразователей металлов, целителей всех мастей, которых в Средние века и представить не могли, но мы не преподносим наши чудеса в той форме, которая была убедительной для Средневековья. Арифметические числа были для Средневековья тем же, чем и для нас, поскольку с ними трудно иметь дело и поскольку величайшие мастера чисел, Ньютон и Лейбниц, числятся среди величайших из мужей. Но и у чисел есть свои особенности. Средневековью нравились некоторые хорошо известные числа вроде семи; а поскольку число это было нечётны , то и мир был сотворён за семь дней, и в Большой Медведице – семь звёзд, и дюжина других моментов: они были готовы поверить чему угодно, лишь бы там было чего-нибудь семь или семь раз по семь. Семь смертных грехов, семь мечей скорби, пронзающих сердце Девы Марии, семь поборников христианства, – казалось бы, и так вполне очевидные и разумные вещи, чтобы верить в них только потому, что их семь. Для нас, напротив, число семь – знак предрассудков. Мы не поверим ни во что меньшее, чем миллионы. Средневековый доктор заслуживал доверие своего пациента, сообщая ему, что его жизненные силы пожирают семь червей. Такой диагноз погубит современного врача. Современный врач скажет пациенту, что он болен из-за того, что в каждой капле его крови роится миллион микробов; и пациент поверит ему смиренно и немедленно. Скажи епископ Вильгельму Завоевателю, что Солнце удалено от Земли на семьдесят семь миль, и Вильгельм тут же поверит ему не только из почтения к Церкви, но и потому, что почувствует: семьдесят семь миль – самое подходящее для этого расстояние. Кайзер, разбирайся он об этом столь же плохо, как и Завоеватель, отправил бы этого епископа в дурдом. Тогда как, полагаю, он без колебаний принял бы число девяносто два и девять десятых миллионов мил или что-то в этом духе, каким бы огромным ни было это число.

Мистер Шоу разрабатывает свой тезис чрезвычайно забавным способом, вдвойне забавным из– за того, что тем самым он иллюстрирует ещё один изъян своего мышления. Он не изучал Средневековье, и у него нет ключей к языку, на котором они писали. Чтобы объяснять это, нам придётся совершить достаточно длительный экскурс в науку и философию этого исторического периода.

Прежде всего, необходимо отметить, что система, которую мы можем назвать числовыми иероглифами и о которой мы собираемся говорить, датируется много более ранней эпохой, нежели то, что мы зовём Средними веками. Истоки её сокрыты в глубинах времён. В Откровении Иоанна Богослова полно числового символизма. Тому свидетельство – проблема «числа зверя», над решением которой свихнулось множество людей. Обратите также внимание на четырёх животных, и на семь печатей, и на двадцати четырёх старцев, и на семь глав, и на десять рогов, и на четвероугольный град Божий с его двенадцатью воротами и двенадцатью основаниями, с длиной, широтой и высотой, равными двенадцати тысячам стадий, и со стеной в двенадцать раз по двенадцать локтей. Всякий, что посчитает, что Иоанн относился к этим

числам просто как к числам, ничего не знает о числах.

Но, в конце концов, Иоанн жил гораздо позже Даниила, книга которого почти так же пестрит числами. У него тоже есть четыре зверя, непохожих один на другого и означающих каждый свою сторону света, и у него тоже есть мистические периоды, как то семьдесят седмин, и шестьдесят две седмины, и тысяча двести девяносто дней, и тысяча триста тридцать пять дней.

В истории профанной мы так же разрабатываем системы чисел, как и Пифагор, и у нас есть каббала еврейская и каббала греческая, и эта последняя столь важна, что не кто иной как сам доктор С. Х. Перри заметил: «Ничто так не важно, как греческая каббала». Старейшая в мире книга, И Цзин, целиком и полностью зиждется на в полной мере числовом основании: на комбинации двух сущностей, взятых сперва по три, а затем по шесть раз.

Воображение древнейших философов волновал один вопрос: Что есть Числа? Простые отношения чисел весьма будоражили их. Они считали «магические квадраты» на самом деле магическими. Им казалось очень важным, что число 9 всегда остаётся результатом сложения цифр любого числа, которое делится на 9. В одном из «Оракулов Заратустры» говорится, что «число девять божественно, и достигает вершин богопознания», и ещё: «Разум Отца повелел, дабы натрое всё разделилось; тотчас же всё разделилось, покорное Отческой Воле».

Попробуем теперь рассмотреть, что древние вкладывали в число 4. Они обратили внимание на то, что, как бы ты ни пытался, тебе не удастся сделать магического квадрата из четырёх чисел, как ты можешь сделать это с одним, или с девятью, или с шестнадцатью, или с двадцатью пятью последовательными числами. Они обратили внимание и на четыре стороны света, и, конечно же, на сотни других особенностей. Руководствуясь всеми этими соображениями, они получили идею четырёх как выражения наиглавнейшей власти, и ограничения, и противодействия, и так далее, пока, в конечном итоге, число 4 не стало чрезвычайно сложным понятием, в котором определение его как на единицу большего, чем 3, и на единицу меньшего, чем 5, было лишь малой толикой. Таким образом, «четыре животных у престола Божия» означают, что сила его простирается во все стороны. Это вовсе не означает, что их именно четыре.

Мы выбрали исключительно простой случай, дабы проиллюстрировать общую истину. Мистер Шоу называет лишь малую долю истины, утверждая, что семёрки популярны. Все числа популярны, но у каждого есть своё особое значение. 7 считалось совершенным числом или, точнее, одним из совершенных чисел, ибо объединяло духовное 3, которое можно назвать первым раскрытием или истолкованием единицы, и 4, первое раскрытие или истолкование двух.

Единица, конечно же, первое среди совершенных чисел, ибо сколько бы ты ни умножал его на самоё себя, оно останется единицей, тогда как 2 – первое из несовершенных чисел, ибо оно подразумевает конфликт. Поэтому 1 – это дух, 2 же представляет материю; и потому 7 становится гармонизацией духа и материи, числом, в котором они объединяются вновь. По той же причине «совершенным» является число 12 как ещё одна форма гармонизации трёх и четырёх.

Был в семёрке и негативный аспект, поскольку число 10 было завершением единиц измерения и картой вселенной, созданной на основе этих десяти чисел, и первые три из них отводились Троице, остальные же семь назывались Низшими. Потому в Каббале мы имеем «десять адов», собранных в семь дворцов!

Поэтому следует понимать, что, если средневековый философ говорил о семёрке чего-то или дюжине чего-то, он не имел в виду, что ты смог бы насчитать семь или двенадцать этих предметов. Он описывал их в чрезвычайно сложной и тонкой манере, которую не смогло бы выразить ни одно другое слово. Он передавал идею, скрытую за словами, как это делает всякий

великий поэт. Точно так же критика, обрушенная вольнодумцами на догмат о Троице, была всего лишь примером ignoratio elench; христиане же были не в состоянии защитить его, ибо они не имели ни малейшего представления о тех идеях, которые вкладывали в него Отцы Церкви. Критика христианами других культов с их странными обрядами была, по большей части, столь же нелепой. Основатели благоразумно окутывали свои истины священными символами.

Схоласты оставили в этих иероглифах невообразимую мудрость. Вместо того, чтобы потешаться над ними, мы должны пытаться понять их. Возьмём для примера строки, начинающие со слов «Barbara, Celarent, Darii, Ferio que priores». Это даже не латынь, но в них содержится практически весь свод законов, известных на сегодняшний день. Каждая отдельная буква в современной стихотворной форме представляют важнейшую истину! Мы слишком часто готовы считать, что наши предки были дураками.

Но вернёмся к «особенностям веры» мистера Шоу; он сообщает нам: «Число семь – знак предрассудков». Быть может, это верно для людей суеверных, но это совсем не так для мужей науки, категории людей, с которыми мистеру Шоу не мешало бы познакомиться. Слышал ли он когда-нибудь о Периодическом законе, датируемом 1828 годом и классифицирующим химические элементы на семеричной основе? Он заявляет, что «мы не поверим ни во что меньшее, чем миллионы». Действительно, в астрономии и бактериологии мы имеем дело с миллионами, но у нас по-прежнему две руки и две ноги. В наших головах по-прежнему семь отверстий, и количество основных объектов Солнечной системы не увеличилось с семи до миллионов, но только с семи до девяти.

Правдоподобие и истина

И тут я хочу вам напомнить, что наша доверчивость не должна измеряться истинностью того, во что мы верим. Когда люди верили, что Земля плоская, они не были легковерны: они пользовались здравым смыслом и, если бы их попросили доказать это, ответили бы просто: «Взгляни на неё». Те, кто отказывался верить, что она кругла, руководствовались здоровым скептицизмом. Современный человек, верящий в то, что Земля круглая, весьма легковерен. Сторонники плоской Земли повергают его в ярость, опровергая его с величайшей лёгкостью, когда он берётся доказать это. Выдвиньте ему теорию, что Земля цилиндрическая, или кольцевидная, или имеющая форму часового стекла – и он будет сбит с толку. То, во что он верит, может быть истинным, но он верит в него не поэтому: он верит в него потому, что неким таинственным образом обращается к своему воображению. Если вы спросите его, почему он верит, что Солнце находится от нас в девяноста с чем-то миллионах миль, ему придётся либо признать, что он не знает этого, либо сказать, что Ньютон доказал это. Но он не читал монографию, в которой Ньютон доказывал это, и даже не в курсе, что она была написана на латыни. Если вы поинтересуетесь у ольстерского протестанта, по какой такой причине он считает Ньютона надёжным авторитетом, а святого Фому Аквинского или Папу – суеверными лжецами, за поджариванием которых на вечном пламени он (после своей смерти) с удовольствием понаблюдает из своего уголка на небесах, или если вы спросите меня, почему я принимаю всерьёз соображения сэра полковника Элмрота Райт , подсчитавшего число стрептококков в данном объёме сыворотки, но только рассмеюсь над подсчётом количества ангелов, способных разместиться на кончике иглы, я не смогу дать никакого разумного ответа, кроме как сказать, что семёрки и ангелы устарели, а миллиарды и стрептококки вошли в моду. Не скажу я вам и о том, почему доверчивость Бэкона, Монтеня и Сервантеса совершенно иного рода, чем легковерие и недоверчивость Беды Достопочтенного, или Петра-пахар , или докторов богословия школы Аквинского-Аристотеля, которые, несомненно, были вовсе не глупы и располагали теми же фактами. Ещё менее способен я объяснить, почему (если мы допускаем, что эти предводители умов придерживались тех убеждений, которые провозглашали) они казались непререкаемыми авторитетами для одного поколения и святотатцами для другого, равно как и почему ни одно поколение не поддалось увещеваниям и не вникло в факты по всем этим вопросам самостоятельно.

Как и следовало ожидать, начался спор с читателем о том, чему он должен верить в евангелиях, а чему не должен. Он верил в то, во что мог, а не в то, во что должен. Если он выбирает какие-то стихи из всех, выбор этот будет совершенно произвольным. Святой Иоанн рассказывает нам, что, когда Иисус недвусмысленно сообщил о божественной славе таинства его плоти и крови, многие из его учеников отошли от него, дабы число их уменьшилось до двенадцати. Многие современные читатели не продвинутся так далеко: они уйдут при первом же чуде. Другие будут разборчивее. Они примут чудеса исцеления и отвергнут умножение хлебов и рыб. Для некоторых прогулки по воде – это всего лишь преувеличенное легендой плавание, завершившееся простым спасением Петра; а воскрешение Лазаря – только подобного же рода превозношение банальнейшего применения навыка искусственного дыхания, тогда как другие лишь посмеются над ним как над преднамеренным шарлатанством, в котором Лазарь выступает соучастником. Между отбрасыванием историй как совершенно невероятных и принятием их так, как того желали сами евангелисты, найдётся множество оттенков веры и неверия, сочувствия и насмешки. Это не значит быть христианином или не быть им. Араб-магометанин примет буквально и без вопросов часть повествования, которую отвергнет или истолкует аллегорически Архиепископ Кентерберийский; а многочисленные теософы и любители индийской мудрости, ни разу не бывавшие в христианской церкви иначе, чем в качестве туристов, возрадуются тем частям Евангелия от Иоанна, которые ничего не значат для набожного и лишённого фантазии предпринимателя из Бредфорда. Каждый читатель вынесет из Библии то, что сможет. Проверяя евангельские повествования на точность, я вовсе не имею в виду оценку их правдоподобия или истинности. Я просто рассказываю читателю или напоминаю ему (в зависимости от обстоятельств) о том, что сообщают данные повествования о своём герое.

В этом разделе мистер Шоу продолжает свою хулу. Он заявляет: «Современный человек, верящий в то, что Земля круглая, весьма легковерен. Сторонники плоской Земли повергают его в ярость, опровергая его с величайшей лёгкостью, когда он берётся доказать это». Знакомые мистера Шоу, надо полагать, очень простые люди. Обаяние их речей должно умилять. Большинство школьников знает астрономическое доказательство, экспериментальное доказательство, доказательство с помощью затмений, доказательство через исчезновение судов в море; доказательство можно обнаружить даже в экспериментах в Бедфордском канал. «То, во что он верит, – продолжает Шоу, – может быть истинным, но он верит в него не поэтому: он верит в это потому, что неким таинственным образом обращается к своему воображению». Воображение не имеет с этим ничего общего; если он знает всё это, так это потому, что его этому научили, а если его учили правильно, он должен помнить и аргументацию, которую ему тогда приводили.

Шоу полагает, что он «только рассмеётся над подсчётом количества ангелов, способных разместиться на кончике иглы». Это означает лишь то, что познания мистера Шоу в этом предмете полностью проистекают из сообщений какого-то журнального борзописца. Если бы он обратился к первоисточникам, он узнал бы, что вопрос этот был не просто серьёзным, но и жизненно важным для философии. Во всех таких разговорах нет ничего от легковерия или недоверчивости. Это целиком и полностью вопрос знания и невежества. Как отмечал Гексли, вера – патологическое состояние ума. Или ты знаешь, или не знаешь, и если нет, так лучше и скажи. Если приходится говорить обо всех тех предметах, где существуют сомнения, ты должен привести аргументы каждой из сторон от и до, и если твоё решение склоняется в одну сторону, а не в другую, тебе следует со всей тщательностью разъяснить свои причины, и даже в этом случае ты должен быть весьма осторожен.

Позднее в том же разделе Шоу высказывает мысль, что «араб-магометанин примет буквально и без вопросов часть повествования, которую отвергнет или истолкует аллегорически Архиепископ Кентерберийский». Мыслимо ли, что Шоу не видит причины этого? Она

заключается в том, что английский архиепископ воспитан определённым образом, который делает для него невозможным принять за истину некоторые несомненные побасенки. У магометанина подобных познаний нет, и поэтому он просто верит в то, что ему говорят. Мы знаем, что Иисус Навин не заставлял Солнце остановиться над долиною Аиалонскою. Мы не можем спасти ситуацию, даже если скажем, что он остановил Землю, поскольку, как замечательно показал мистер Уэллс в рассказе о человеке, который мог творить чудеса, остановка Земли должна была бы отправить всё, что есть на её поверхности, в полёт сквозь пространство, и даже удержи его на поверхности ещё одно чудо, нам потребовалось бы и третье чудо, чтобы удержать астрономов от обнаружения следов подобной пертурбации. Но араб, ничего не смыслящий в механике, ничуть не удивится. Он может остановить верблюда; в самом деле, чаще труднее заставить его идти; и он не видит причин, почему нельзя столь же просто остановить Солнце.

Можно подумать, что Шоу сам пилит сук, на котором осмелился сидеть. Его заключительная мысль такова: «Каждый читатель вынесет из Библии то, что сможет. Проверяя евангельские повествования на точность, я вовсе не имею в виду оценку их правдоподобия или истинности. Я просто рассказываю читателю или напоминаю ему (в зависимости от обстоятельств) о том, что сообщают данные повествования о своём герое». Первая сентенция великолепна! Он запинается о палец собственной ноги и допускает, что любой другой критик может тоже оказаться прав, считая Иисуса ведантистом или фансигаром, как он сам пытается сделать его социалистом. Второе высказывание куда осторожнее; но Шоу строит свою аргументацию на истинности конкретных – тщательно отобранных – разделов Библии. Бессмысленно пытаться облекать свои высказывания в форму «этот (возможно, воображаемый) человек сказал невесть что, имея в виду то-то и то-то». Убедительность его доказательств (во всяком случае, для большинства его читателей) весьма сильно зависит от достоверности некоторых частей евангельской истории.

Последнее предложение в приведённой выше цитате, как можно заметить, является одним из самых удобных для опровержения мест. Как мы и пытались показать, мистер Шоу никоим образом не даёт точного отчёта о том, что евангелия сообщают нам об Иисусе.

Христианская иконолатрия и опасность иконоборчества

Теперь я оставлю эту позицию и возьмусь за более серьёзные с точки зрения читателя дела, вплотную подобравшись вплотную к вопросу о том, почему, несмотря на неудачу, которую потерпела средневековая и методистская вера в сальвационизм и чудесную сторону евангельского повествования в моих глазах, равно как и в глазах ведущих умов современности, кое-что всё-таки остаётся от миссии Иисуса; в общем, почему, несмотря на всё это, мы не сможем выкинуть евангелия в урну или поставить их в наших библиотеках на полке с фантастической литературой. Осмелюсь ответить, что мы, напротив должны подходить с позиции того человека в загадке Баньяна, который обнаружил, что «чем больше он отбрасывает, тем больше у него остаётся». Мы отказываемся, во-первых, от идолослужительского, или иконографического, почитания Христа. Под этим я подразумеваю как буквальное поклонение, которым одаряют его изображения и статуи, так и закоснелые и непогрешимые истории о нём. Это свойство нетрудно обнаружить: если вы скажете или напишете об Иисусе как о настоящем живом человеке (или даже как о ныне действующем Боге), такие почитатели ужаснутся более, чем Дон Жуан при виде статуи Командора, сошедшей со своего пьедестала и явившейся к нему на ужин. Вы можете отрицать божественность Иисуса; вы можете сомневаться в том, что он вообще когда-либо существовал; вы можете отвергнуть христианство в пользу иудаизма, ислама, синтоизма или огнепоклонничества; но иконопочитатель, надменно-презрительный, определит вас всего лишь как вольнодумца или язычника. Но стоит вам задаться вопросом, как бы выглядел Христос, если бы побрился или подстригся, или какой он носил размер обуви, или ругался ли он когда-нибудь, наступив на гвоздь в плотницкой мастерской, или мог ли второпях выскочить в распахнутом халате, или смеялся ли он над остроумным ответом,

сбивая с панталыку священников, когда те пытались поймать его на подстрекательстве и богохульстве; стоит вам даже пересказать любую часть его истории живыми словечками современного разговорного сленга, – и вы посеете чрезвычайное смятение и ужас среди иконопочитателей. Вы уже заставляете картину покидать свою рамку, памятник сходить с пьедестала, рассказ становиться реальностью, со всеми неисчислимыми последствиями, проистекающими из этого ужасающего чуда. Вот они, те моменты, благодаря которым вы можете понять, что иконопочитатели ни на единый миг не задумывались о Христе как о реальном человеке, который думал о том, о чём говорил, как о факте, как о силе, подобной электричеству, только требующей создания подходящего политического инструментария, который следует приложить к делам человеческим с революционным эффектом.

Поэтому не неверие опасно для нашего общества: вера. Вот что гнетёт вас (и так бывает каждый день): что Христос – не безжизненный, безобидный образ, каким он был для вас до сих пор, но сплачивающий эпицентр революционного воздействия, с которым испокон веку боролось всякое существующее государство и церковь, и что вам придётся взглянуть вглубь себя; ибо вы несёте образ в жизнь; и чернь не в силах стерпеть подобного ужаса.

Теперь же мистер Шоу задаётся вопросом: «Почему, несмотря на неудачу, которую потерпела средневековая и методистская вера в сальвационизм и чудесную сторону евангельского повествования в моих глазах, равно как и в глазах ведущих умов современности, кое-что всё– таки остаётся от миссии Иисуса». Он – один из ведущих мыслителей современности, и, по всей видимости, этот вопрос чрезвычайно волнует его. Он отбрасывает поклонение Иисусу, он отбрасывает истории об Иисусе – и он уверяет, что отвлечённость, которую придали Иисусу идолослужители, сделала того нереальным и незначительным. Он предлагает поиграть в Пигмалиона, превратив этот образ в политическую силу, в «сплачивающий эпицентр революционного воздействия».

Здесь сказывается путаница в мыслях. Почему бы не использовать Шелли, или Карла Маркса, или даже самого Шоу? Вот реальные люди, пострадавшие за свою веру. Зачем же тогда выбирать Иисуса, просто из-за Иисусова престижа, целиком и полностью зависящего от того самого поклонения ему и тех самых историй о нём, которые мистер Шоу столь несомненно отверг ради того, чтобы нести его образ в жизнь! Проведу параллель: я признаю, что совет Полония ни лучше, ни хуже других, ибо заметил (будучи занудой), что Шекспир не написал об этом; и когда меня спрашивают, почему я должен забивать себе голову этим советом, я благоговейно заявляю: «Так написано у Шекспира».

Ненавижу пинать дохлую лошадь, – но что делать, если мистер Шоу уверяет, будто бы это Пегас?

Альтернатива для Вараввы

Но с чернью должно встретиться лицом к лицу, если необходимо спасти цивилизацию. Не нужно настоящей войны, чтобы доказать, что ни иконографический христос, ни христос святого Павла не добился успеха в деле спасения человеческого общества. Говорят, что, пока я пишу эти строки, турки вырезают армянских христиан в беспрецедентных масштабах; но Европа не в том положении, чтобы упрекать; ибо её христиане истребляют друг друга всяким приспособлением, вложенным им в руки цивилизацией, столь же прилежно, как и турки. Варавва празднует победу повсюду; и в конце концов он восторжествует, приведя нас всех к самоубийству с героической лживостью жестов и звуков. Теперь те, кто, как и я, рассматривает вараввистскую социальную организацию как ошибку и убеждён, что Жизненная Сила (или что бы вы так ни называли) не должна быть в конечном итоге погублена какой-нибудь ошибкой и что человечество в ходе эволюции может даже быть вытеснено более высокоразвитым видом, если мы не сумеем совладать с проблемами, связанными с ростом нашей численности, всегда помнят, что у Иисуса было подлинное послание, и вдохновляются его характером и учением. Не тем, что мы должны по сей день

грезить о притязаниях какого-нибудь сверхъестественного авторитета во имя его или, тем более, о техническом руководстве для современного образованного философа и законника. Но тем, что, всецело избавившись от христианства сальвационистского и даже приглуша предубеждение против Иисуса, вызванное его непреднамеренной связью с оным, мы возьмёмся за чисто научное исследование экономики, криминологии и биологии и обнаружим, что наши практические выводы фактически совпадают с таковыми Иисуса; мы, несомненно, возрадуемся и постараемся понять, что поступили с ним несправедливо и что нимб, окружающий его главу на иконах, сможет когда-нибудь быть истолкован как свет науки, а не как декларация чувств или символ идолопоклонства.

Доктрины, подтверждающие подобный статус Иисуса, в общих чертах таковы: