Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"

Автор книги: Алексей Симонов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)

Сонюра

Самой красивой в семье была моя тетка Соня, середина 30-х гг.

Все достоинства этой семьи и все недостатки ее судьбы столпились, как солдаты на плацу биографии моей средней тетки, Софьи Самойловны. Если душой семьи был дед, Сонечка была ее душевной мукой; если головой, мозгом Ласкинского сивцевовражского семейства была моя мама – младшая из сестер, Сонечка была головной болью. Так сложилась ее жизнь, что апогей жизненных невзгод семейства выпал на ее долю, лег на ее плечи, изуродовал и ее, и ее биографию.

Все дети болели, но именно Сонечке выпало заболеть полиомиелитом, что сделало ее на всю жизнь хромой – левая ее нога была тоньше и короче правой, и стоило тетке устать, как все ее усилия ходить так, чтобы это было незаметно, шли прахом.

Деда трижды высылали, у мамы моей арестовали ее первого мужа и многих друзей, но именно на Сонечкину жизнь пришелся главный удар по семье – почти шесть лет из двадцатипятилетнего приговора она просидела в тюрьме и лагере.

Дед после ссылок остался жив, мамин первый муж, пусть не скоро и не к маме, но вернулся из лагерей цел и невредим. И только теткиного мужа – коминтерновца, одного из основателей Венгерской компартии – расстреляли по приговору тройки, только у нее случился по этому поводу выкидыш, только тетка Соня больше никогда не имела детей и не вышла замуж.

А между тем из трех сестер – старшей – дебелой красавицы Фани, моей матери – младшенькой, по-еврейски «мизинкер» (да-да, от мизинца – самая маленькая), именно средняя сестра была воистину драгоценным камнем, не похожая ни на кого в семье: с черными, чудовищной густоты волосами, она походила, скорее, на цыганку, чем на еврейку. У нее была внешность аристократки и непроходящая ее болезнь – мигрень – тоже носила аристократический оттенок.

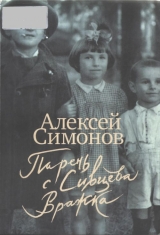

Мама у Сонюры на свидании. Воркута, лагерь, 1953 г.

Я помню ее после возвращения из лагеря, до того она существовала в доме в качестве фантома, с 50-го по 53-й – в какой-то немыслимо дальней командировке, а с 53-го я уже знал, что тетка – в лагере, и даже знал где. Слева фотография, где они с мамой сняты в зоне, на фоне голого, без признака деревьев воркутинского пейзажа. Сонюре сорок два, матери тридцать девять, мать уже седая, Сонюра еще черноволосая и обе силятся улыбнуться в объектив – самые старые, какими я их помню. Даже перед смертью они не были такие выжатые как лимон.

Сонюра с матерью были очень похожи. Не внешне, а по внутреннему устройству, по миропониманию, по главным жизненным установкам, если угодно, по принципу: «Если тебе плохо, то это моя вина» (и это «тебе» включало обширный круг родичей и друзей). Этот обременительный по жизни принцип достигал высокого, а для непосвященных – абсурдного, накала. Ну, к примеру, все мамины письма Софье Самойловне в период, когда Евгения Самойловна ходит по прокуратурам и следственным управлениям, добиваясь пересмотра дела и реабилитации сестры, полны острейшего чувства вины за занудность, бюрократичность и замедленность процесса. А Сонечка в день возвращения, стоя на коленях, просит у мамы с папой прощения за причиненные им ее отсидкой неприятности и неудобства. Это, на мой взгляд, извращенное чувство ответственности было им присуще неизменно и особенно обострялось, когда речь шла о них двоих. Если не знать, что Сонечка была старше Женюры на три года, и не обращать внимание на внешнее несходство, эти двое были как однояйцовые близнецы, с их обостренной, почти болезненной связью друг с другом – генетическое единство было явным, неразрывным и отчасти мистическим. Они знали друг о друге все, а чувствовали друг друга на уровне подсознания. Жили они с молодости отдельно, но потребность в общении была так велика, что 7–8 взаимных звонков в день составляли статистический минимум. Все, что касалось хозяйства, было раздельное, а все, что составляло жизнь души, – совместное и нерасторжимое. Мать всегда могла сказать, где ее сестра и что она в этот момент делает.

Ну, скажем, в 50-м, когда тетку взяли, то арестовывали ее не в Москве, а, как было принято, в командировке, в Нижнем Новгороде, носившем гордое имя Горький. О том, что она арестована, мать узнала из звонка тамошних родственников. Что делает мать? Она бросается в поезд, наутро она в Горьком и двое суток ищет возможности увидеться с сестрой: органы, милиция, прокуратура – всюду туман, никакой определенности, никакой подсказки. Сами подумайте, Сталин еще здоров, и космополитская кампания в разгаре.

Вечером второго дня мать нашла свою сестру в отдельно стоящем вдали от вокзала вагонзаке и даже перекрикнулась с ней, дав ей возможность увидеть себя вопреки всем усилиям конвоиров отогнать ее от запретной зоны. Как нашла? Так никто и не знает. Но нашла и увидела.

Эта душевная неотторжимость поражала, и единственный обостренный, вечный конфликт между сестрами формулировался примерно так: «Ты для меня сделала больше, чем я для тебя, – это нестерпимо». Под аккомпанемент этих разногласий прошла вся моя сознательная жизнь. Это было стихийное бедствие – остановить их энергию не могло ничто, даже пошатнувшееся здоровье. И интонационно напряженный, так чтобы другая это слышала, постоянно возникавший спор:

– Алеша, скажи Сонечке, чтобы она взяла деньги, почему она должна нас кормить! – это мама.

– Алексейка, объясни наконец Женюре, чтобы она перестала скандалить из-за копеек, – это Сонечка.

Или:

– Опять ты ничего себе не готовишь, ты умрешь от голода, – это мама.

– В зиловском заказе было мясо, а я, как ты знаешь, терпеть не могу кухни,– это, конечно, Сонечка.

Что бы они делали сейчас, в эпоху продуктового изобилия (и что бы ни дал я, чтобы эти причитания вновь зазвучали у меня за стеной)?

Сонюра умерла в январе 1991-го, накануне своего восьмидесятилетия. Мама умерла через два месяца, с уходом из жизни Сонечки она почти мгновенно устала жить. Впрочем, нет, был еще один повод для взаимного недовольства – отношение к собственному здоровью. Каждая из них постоянно пеняла другой, что та недостаточно внимательна к своим болезням. Они, правда, мгновенно прекращали пенять друг другу стоило кому-то из них действительно заболеть – тут поднимались все связи, знакомства, аптеки, лекарства, больницы, специалисты – не было ничего, что бы другая для сестры не добилась, не добыла, не смогла сделать, о чем бы не договорилась.

Когда человек так погружен в заботы о близких удивительно, но Софья Самойловна была, без преувеличения, выдающимся работником по месту своей службы – в отделе снабжения металлом ЗИЛа, но здесь, с вашего позволения, я, по уже установившейся традиции, залезу в архив, благо, что архив этот теперь уже почти весь размещен в моем комоде. Как немного остается от нас официальных бумаг: в Сонюриной папке 40 писем от моей мамы в Воркуту, десяток справок, характеристик и листков по учету кадров, прослоенных почетными грамотами, конфетная коробка с государственными наградами да три варианта трудовой книжки. С них и начнем. Первая – ни по размеру, ни по форме не напоминающая привычный серый прямоугольник – начинается с 1926 года, заканчивается 38 годом и именуется «Трудовой список» – розовая брошюра вдвое больше размером, чем трудовая книжка:

В 1926 и 1927 годах работала практиканткой в бюро статистики труда и в ЦОС ВСНХ; с третьей записи уже начинается работа: оперативный учетчик металлоимпорта, через 10 дней переведена в корреспонденты учета, а еще через полгода исключена из списков «за переходом в Цветметимпорт», где занимает должность корреспондента группы стали, еще через полгода – ответственный исполнитель группы стали, а через еще два года, в 33-м – старший товаровед Директората стали.

В том же 33-м премия к Октябрю 150 рублей. В 34-м уже 300 рублей – в январе и 425 – в ноябре, «за хорошее качество работы».

Для сотрудника со средним образованием (школа-девятилетка №35 и статкурсы, законченные при школе), беспартийной и не комсомолки тетка делает неслабую карьеру в деле снабжения металлами. Попытки доучиться в вечернем ВУЗе не удались. Так она и останется экономистом-товароведом или по другим документам – инженером-металловедом, без законченного высшего образования..

В 1933 году, как это зафиксировано в одной из ее автобиографий, там же в «Металлоимпорте» выходит замуж незарегистрированным браком за гр. Зайдлера Эрнеста Леопольдовича, члена ВКП(б), директора конторы В/О «Металлоимпорт», венгерца (так пишут в те годы), 2 декабря 1937 года его арестовывают, а 18 декабря он уже умер от воспаления брюшины и язвы желудка (поразительно быстро воспаляются органы у арестованных органами), о чем уже в апреле 38-го Сонечка получает официальную справку. Никаких иных упоминаний о Зайдлере и уж тем более фотографий в архиве не сохранилось. Зато сохранилось странное «Удостоверение» в коричневом коленкоре, по размеру идентичное трудовой книжке, выданное п/я Ж-175/22 МВД СССР, где весь ее жизненный путь уместился на двух разворотах:

«Наркомвнешторг, 1930–1935;

Наркомчермет, 1935–1941;

Министерство автомобильной и тракторной промышленности, 1941–1948;

Автозавод им. Сталина, 1948–1950».

А уже на следующем развороте со стандартной надписью «СТАЖ выполняемой работы по специальности» – еще 2 записи:

«Воркута, Кирпзавод №2 – разнорабочий, 1951–1954»;

«Воркута, подразделение п/я Ж 175/22 – библиотекарь, 1954–1955 по 9/XI».

Это, так сказать, временный заменитель, или трудовая книжка для освобожденных зэков, а к ней сопроводительная характеристика, которую вместо начальника п/я Краснова подписал некто Горохов, что «Ласкина С. С. <…>, пребывая с 20/I—1951 по 9/XI—1955 в подразделении п/я Ж 175/22, проявила себя с положительной стороны. Ласкина С. С. работала в течение 3-х лет разнорабочей и больше года библиотекарем в подразделении. К работе Ласкина относилась очень добросовестно, инициативно, вела большую работу по расширению крута читателей, проводила массовые мероприятия, активно участвовала в общественной жизни.

Ласкина проявила себя очень дисциплинированным человеком, не нарушала режима, не имела взысканий».

Ну прямо санаторная характеристика!

Вообще в судьбе всей моей семьи, и Сонечки в частности, заметна одна характерная черта органов: бить так, чтобы снаружи следов не оставалось и чтобы только недреманное око уполномоченных лиц могло определить историю и географию надругательств над их судьбами, и быть предельно скромными и незаметными.

Ну а появлению последней характеристики предшествовали 3 справки. Первая – от 2 ноября 1955 года: «…Дело пересмотрено Военной Коллегий Верховного Суда СССР 22 октября 1955 года. Приговор Военной Коллегии от 25 ноября 1950 года в отношении Ласкиной С. С. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело прекращено».

Вторая – от 4 ноября того же года из Главной военной прокуратуры. Здесь формулировка носит менее радикальный характер: «…дело дальнейшим производством прекращено за недоказанностью ее вины». Эта справка выдана деду, Ласкину С. М.

Ну и третья справка, от 10 ноября, с фотографией, на соответствующем бланке-формуляре: «…содержалась в местах заключения МВД с 24 мая 1950 по 10 ноября 1955, откуда освобождена по определению ВК Верховного Суда СССР от 22/X—1955 за прекращением дела за недоказанностью.

Следует к месту жительства город Москва».

И фото пэтэушницы с печатью все того же Ж-175/22.

Подписи: начальника лагеря (колонии, тюрьмы);

начальника отдела (части), черточка, обозначающая «за неграмотного бухгалтера уборщица Петрова», и две фамилии разными чернилами: Маликова (Грозунова).

Этих трех справок ждали почти 2 года, с тех пор как мать начала хлопоты по пересмотру дела Сонечки. И во всех письмах, что в эти годы написала сестре моя мама, в каждом – чувство вины, за то, что не справляется она с этим монстром государства по восстановлению им же попранных прав. Приведу отрывок из двух-трех писем, чтобы не быть голословным. Каждый вторник мать, как на работу, отправляется на Кировскую, туда, где расположена Военная прокуратура.

«Сегодня утром я была на Кировской, ( это письмо от 23 ноября 1954 года, до освобождения почти год, но ни та, ни другая этого не подозревают.– А. С.). Там твердо и убежденно разъясняют нам, что в конце декабря все будет закончено, такие же сведения поступают из других источников. Мне не совсем понятно, как они справятся, поскольку до сих пор еще не приехали те четверо, которые вызваны в Москву; их ждут в ближайшие дни. Разговор с ними, по моим расчетам, должен занять не менее 3–4 недель. А может быть, все это чистая формальность, и действительно декабрем все должно закончиться? Столько ждали, подождем еще немножко. Время работает на нас, и обратного хода быть не может».

Из письма от 10 марта 1955 года:

«Атмосфера наших приемов по вторникам дошла уже до последнего накала. Скоро будет „бабий бунт“. А все оттого, что царит полная неразбериха. […] Начальство уже само запуталось и не знает, что нам говорить. Но как бы то ни было – все неуклонно ведет к неизбежному концу. Во всех высоких инстанциях этот вопрос принципиально решен уже несколько месяцев назад, все сейчас зависит только от низшего аппарата, подготавливающего документы и изыскивающего способа, как бы себя меньше замарать. Поэтому так все задержалось».

Но вот уже прокуратура передала дело в Военную коллегию Верховного суда, а затяжки продолжаются. Дела более чем 200 человек рассматривают раз в неделю по чайной ложке. Об этом – в письме от 5 октября 1955 года:

«…Самое занятное во всем этом деле заключается в том, что прокуратура (Терехов) делает вид, что не ожидала этого возврата (дела трех обвиняемых-реабилитируемых вернули на доследование). Все вместе, по-моему, заключается в том, что кому-то неприятно, чтоб это дело сразу ликвидировалось и тем самым снова возникло в атмосфере, поэтому решено избрать систему медленного расследования. Раз в неделю по 6–7 человек – вроде, как бы незаметно. Ну и черт с ними, у нас сейчас хватит терпения…»

Вернувшись, с ноября 1955 г., Сонечка, как и обещала, положила свою жизнь на алтарь семьи. Она была семейной палочкой-выручалочкой, и не было такой нужды, с которой нельзя было бы к Сонюре обратиться. Впрочем, и обращаться-то было не надо. Ну, скажем, не два и не три раза моя мама на день рождения 25 декабря получала крайне необходимые для жизни или хозяйства подарки. Получала-то от меня и благодарила, бывало, меня, а придумывала их, а зачастую и покупала Сонюра. Сонечкина комната, а впоследствии и квартира были для нас с братом постоянным холостяцким резервом – не один наш роман сопровождался позвякиванием выданных мне или Володе Сонечкиных ключей. Тем, что Сивцев Вражек до самого своего последнего дня оставался нашим семейным гнездом, мы тоже обязаны Сонечке: когда уже после смерти деда с бабкой встал вопрос о переезде моего военного брата в Москву, к жене, возник вариант обмена Сивцева Вражка, и Сонечка, пожертвовав своей выстраданной автономией, пошла на то, чтобы под конец жизни снова съехаться со старшей сестрой, которую, конечно же, любила, но с которой прожила врозь больше сорока лет.

Жертвенность была ее главным качеством, но она смертельно обижалась, когда это кто-то замечал, не говоря уж о том, чтобы ставить ее кому-то в пример.

Сонечка и хозяйственные сумки с продуктами – это была чуть не ежедневная картинка из нашего семейного быта и на Сивцевом, и на Зубовской, и впоследствии на Аэропорте. А мелкие хозяйственные нужды в период всеобщего дефицита, когда Сонюре вытачивали на заводе какой-нибудь водопроводный флянец для Сивцева или гнули аллюминиевые трубы для нового обличья нашей с мамой комнаты на Зубовской! А лекарства!.. впрочем, об этой стороне Сонюриной деятельности я уже говорил. Но это всегда было только Сонечкины связи, исключительно Сонечкины договоренности, отдельно Сонечкины знакомые и знакомства – никогда ни один из источников ни на Сивцевом, ни на Зубовской не засвечивался и никакими обременительными для дома контактами не сопровождался. Даже просто своих сослуживцев по ЗИЛу Софья Самойловна в дом не приводила. Они появились там только в день ее похорон и, как оказалось, были прекрасно осведомлены о всех персонажах столь жестко охраняемой теткой личной жизни.

Вывернутая наизнанку формула: личной жизнью было все, что касалось семьи, а того, что принято так именовать, – не было вообще. Ни одного Сонечкиного романа, если таковой и был, не видели и объекта его не знали ни мамочка с папочкой, ни любимые племянники. Разве что младшая сестра – от нее у тетки не было секретов, но мне почему-то кажется, что и она ничего подобного не знала.

Сестры Ласкины вскоре после переезда в Москву, 1932 г.

Мне представляется, что именно Софья Самойловна была краеугольным камнем сивцев-вражского устройства. Никогда не выходя на первый план, она скрепляла эти отношения изнутри, поддерживая всех и каждого в устремлениях или амбициях, если они не противоречили духу Сивцева Вражка и их можно было удовлетворить за ее, Сонечкин, счет, но она же становилась непреклонной и по-лагерному резкой, если чьи-то желания или действия могли нанести этому устройству-единству ущерб. Так поставила она крест на своей собственной судьбе в 55-м; так изгнала из дома мужа сестры, чей вялотекущий конфликт с духом Сивцева Вражка был оборван ею раз и навсегда при обсуждении моей преждевременной женитьбы в 59-м – я об этом уже писал; так было, когда решался вопрос с маминой госпитализацией в начале 60-х, когда воспаление желчного пузыря требовало хирургического вмешательства, а дух дома, всегда предпочитавший полумеры чему-то жесткому и решительному, этому сопротивлялся. И мать поехала в 51-ю больницу, и прожила без этого пузыря еще лет двадцать. Так было… словом, так было часто, но по-мужски решительно, без колебаний и охов. Так же бестрепетно, только куда чаще, отстаивала она свои взгляды на работе. И при всеобщем преклонении перед ее опытом и профессиональной эрудицией это так впечатляло, что, уже уволенная на пенсию, она была приглашена на работу снова и последние 5 или 6 лет трудилась в официальной должности кладовщицы с исполнением всех обычных обязанностей старшего инженера-экономиста. Причем сделано это было уговорами ее начальников, а не только сотрудников и подчиненных.

Вечер, Аэропортовская, 4 – еще Аэропортовская, а не Черняховского. Пришла Сонюра, заметно прихрамывая на свою больную ногу, видимо, очень усталая. Она буквально серая от очередного приступа мигрени, хотя сумки ее свидетельствуют, что после работы она, как обычно, «прошмонала» по дороге магазины в поисках, чем бы нас с мамой порадовать. Уже мать традиционно поворчала, уже Сонюра, попив чаю, села на кухне за крытый красным пластиком кухонный стол, ныне доживающий свой век на кухне в квартире моего старшего сына – ее последнего любимца в уже сильно поредевшем ласкинском семействе.

– Алексейка, – говорит тетка,– ты не мог бы… Я откладываю свои записки-бумажки и, изображая из себя не то специалиста по биотокам, не то мануального терапевта, выхожу на кухню и погружаю пальцы в седые косматые, густые теткины волосы. Я массирую ей голову жестко и нежно – я сам очень люблю это делать, чувствуя, как тетка постепенно расслабляется, плечи и шея становятся менее напряженными, более податливыми. Я с тех пор верю в чудодейственность своих рук, потому что Сонечке это помогало. Во всяком случае всякий раз, когда минут через 10–15 я спрашивал: «Ну, как?», она нежно и благодарно говорила: «Божественно!». Было ли это так? Приносило ли ей это облегчение – не знаю, но с тех пор, благодаря ее реакциям, я смело беру в руки почти любую женскую голову, в которой живет боль. И всякий раз пальцы мои вспоминают это ощущение курчавого фонтана волос и боли, таящейся где-то в глубине. Обычно женщины тоже говорят, что помогает, но чаще те, которые меня любят.

Харон и Стелла

Яша Харон – звукооформитель на Потылихе, 1933–1934 гг.

Мне бы надо объяснить, чем для меня был Харон и почему в записках о своей семье я отвожу ему отдельное место.

Яков Евгеньевич Харон и был человеком отдельным, на всех остальных похожим, но иным. Где-то мне случилось уже написать, что он «болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет». Когда с таким человеком имеешь дело, обычно выбираешь что-то одно: либо болезни, и тогда он для тебя упрощается, становится как все – кто ж ими не болеет. Либо выбираешь этот пожизненный иммунитет – и тогда воспринимаешь человека как символ, образец, флагшток.

Но если ты воспринимаешь его противоречивость как особую ценность, нинакогонепохожесть, тогда он становится человеком твоей жизни, и не память о нем, а его, словно живого, ты несешь через всю жизнь, не как объект для подражания, а как линию своего собственного горизонта.

Именно поэтому часть своей жизни после смерти Якова я так или иначе посвятил тому, чтобы объяснить остальному человечеству, пусть хотя бы по частям, что же это такое за феномен – Яков Харон. Вскоре после его смерти я выпустил в Бюро пропаганды советского кино составленную из его статей книгу «Записки звукооператора». Первую часть предисловия к этой книжке опубликовал в «Советской культуре» под названием «Профессия звукооператор», где рассказал, чем была эта профессия для Якова. И вся многочисленная рать советских звукооператоров признала меня за своего, хотя предисловие в отличие от статьи продолжалось утверждением, что только Харон в моих глазах служит воплощением всех описанных мной исключительных качеств. Меня даже пригласили во ВГИК, где открылся звукооператорский факультет, и я три года читал там «Режиссуру звука».

В восемьдесят девятом мне удалось наконец напечатать книгу «Злые песни Гийома дю Вентре», включавшую в себя 100 сонетов, прозаический комментарий Харона о том, как в лагере под названием «Свободный» писались эти «переводы с французского», воспоминания о его друге и соавторе Юре Вейнерте и некоторые стихи самого Вейнерта. Предисловие к этой книжке, может быть, лучшее, что мне удалось в жизни написать. А предисловие это перепечатывала на машинке еще моя мама. И ее реакция на каждый написанный кусок была радостью совместного служения тому, чтобы наша полусекретная, пролежавшая не одно десятилетие рукопись стала общедоступной книжкой. Хотя после первого издания за 20 лет книжка не была больше издана ни разу, она – эта история – продолжает сводить и объединять людей, и феномен этот до сих пор не объяснен.

Ну, скажем, несколько лет назад произошел казус, который доставил бы немало удовольствия самому Харону: из Франции от аспирантки Сорбонны я получил письмо с просьбой разрешить ей цитировать текст книжки, и предисловие – единственно доступное во Франции жизнеописание Гийома и его авторов. В письме было сказано, что ученая дама собирается защищать диссертацию по Гийому и перевела для этого часть его сонетов на… какой язык? На язык оригинала?..

В конце девяностых я сделал для ТВ серию передач о стихах своих любимых поэтов, тех, кого помнил наизусть. Рядом с Самойловым, Слуцким, Симоновым в числе «Поэтических позвонков» там была и передача с сонетами Гийома дю Вентре.

Ну уж и совсем личное. Последние годы, это, правда, перестало быть актуальным, но с юных ногтей у моего поколения Дон Жуанов был набор стихов, который отворял нам сердца атакуемых дам. Когда ответного чувства добивались на наших глазах и ушах поэты, они читали все-таки свои стихи. Зато наша бездарность компенсировалась широкой образованностью. Программы были как в фигурном катании – обязательная и произвольная, так у меня Гийом входил в обе. Только представьте себе, какой соблазн был услышать в ответ, что «Гийома дю Вентре, ну как же, слышала, только не припомню что…» а ты, преисполненный негодования и величия, читаешь, ну, может, это…

Когда стоишь одной ногой в могиле,

Ты вправе знать: за что тебя любили?

Меня любила мать за послушанье,

За ловкость рук – учитель фехтованья,

Феб-Аполлон за стихотворный пыл.

За томный взор меня любили прачки,

Марго – за вкус, а судьи – за подачки,

Народ – за злой язык меня любил.

Отец духовный – за грехов обилье,

Раскаянье и слезы крокодильи.

Агриппе нравилось, что я – чудак.

Три короля подряд меня, как братья,

Любили так, что чуть не сдох в объятьях.

Лишь ты меня любила «просто так».

Пионерский отряд советской колонии в Берлине. Слева – с барабаном – Я. Харон, 1928 г.

…А потом небрежно, как плащ с плеча, добавляешь: «Агриппа – это д'Обиньи, поэт XVI века, они служили с Гийомом в одном полку».

А вот сам Яков Евгеньевич Харон шел дальше – он очень любил жениться. Сразу по двум причинам: влюбчивости и природной порядочности. Лично я знал четырех его жен. И все были первостатейные женщины. А уж когда Харон писал женщинам письма, сомнения в его влюбленности могли возникнуть разве что у адресата, уж адресат-то знал, что письмо для Харона – это способ самовыражения, а не атрибут романа, но даже адресат, если на минутку потеряет контроль над собой, тоже мог ошибиться.

Зато другие лица, читавшие эти письма – а их было как минимум два, – на входе и на выходе, ведь из лагеря в лагерь могли быть сообщены крамольные мысли или крутые маршруты, или чего еще боялись цензоры тех лет – вот они, точно, считали, что Харон влюблен в женщину, которой пишет, и если письмо не имело любовного оттенка, то могло и не пройти через отверстие цензуры, не зря же буквально в каждом письме Харон жалуется, что и от него, и к нему доходит одно письмо их трех, да и то – неизвестно какое, несмотря на его нежные отношения с девочками с почты, ближайшей к месту ссылки. Нет, если б Харон время от времени не женился и не писал бы знакомым женщинам влюбленных писем, Яков неминуемо бы лопнул от прилива нежных чувств, обуревавших его наряду с другими человеческими талантами, коими был Харон нашпигован в изобилии. Мне уже довелось писать, что в число этих талантов входили написание музыки к спектаклю «Репка» и сочинение сонетов Гийома дю Вентре, создание партитуры звука для фильма «Дневные звезды» и изобретение карусельного станка по разливке чугуна в изложницы минных корпусов, хромирование бабок и дирижирование 8-й симфонией Брюкнера, чему он готов был научить и учил своих студентов и во ВГИКе, и на высших режиссерских курсах, где Харон преподавал. Удачно жениться входило в число вышеперечисленных талантов. А женился Харон удачно – все его жены оставались потом его друзьями. Самым надежным его другом была, по-моему, первая из тех, кого я знал, жена – моя мама.

«Знакомство с новыми истинами и новыми людьми, с новыми местами и новой работой, – писал Харон, – все это происходило у меня с непременной примесью чего-нибудь смешного. Даже с прекрасным полом знакомился и сближался я большей частью… каким-нибудь шутейным или розыгрышным способом. Хотя бы с той же Женей».

А Женя и была моя мама, Женя Ласкина.

В 34-м двадцатилетний Харон вернулся в Москву из Берлина. К этим двадцати с Хароном уже случилось главное – он определился со своим будущим. «Жизнь моя – кинематограф, черно-белое кино», причем сразу звуковое, с первых его шагов. Влюбленность в кино началась на премьере «Броненосца Потемкина», той самой знаменитой, берлинской, описанной в романе «Успех» у Фейхтвангера, о которой впоследствии Харон писал одной из своих аспиранток: «Картина-то была звуковая, со специально написанной музыкой, и это я вам говорю не как старший преподаватель, а как живой свидетель этой самой премьеры». Потом он этому учился в Берлинской консерватории, да не только фортепьяно и дирижированию, но и музыкальной структуре фильма. С этими запасами он и устроился на работу в кино – в первую шумовую бригаду будущего «Мосфильма», работавшую тогда еще не на Потылихе, а на Лесной улице, где кроме него ваяли шумы еще два недоросля – будущие знаменитости: Борька Ласкин и Женька Кашкевич.

Борис Ласкин – кузен моей матери, человек, сделавший юмор своей профессией и ставший известным советским писателем; Евгений Кашкевич – один из столпов школы советских звукооператоров, с его участием снято чуть не 100 фильмов, и имя его есть во всех советских киноэнциклопедиях. Да, а шутка была довольно рискованная. Демонстрируя новой знакомой свою несравненную эрудицию, Харон спародировал бессмертные строки Маяковского «На цепи нацарапаю имя Лилино. И цепь исцелую во мраке каторги». У него получилось смешнее: «На жопе выжгу имя Женино», за что он немедля получил по физиономии и обрел дом и кров, переехав вскоре в мамину комнату на Зубовской площади, откуда его и возьмут 1 сентября 1937 года и куда он на время вернется через 10 лет, а потом, уже из другого города, его заберут снова, на этот раз в вечную ссылку, и он опять вернется на Зубовскую уже в 55-м.

Вот в это второе возращение, там, у нас, на Зубовской, Харон познакомится со Стеллой.

Стелла, она же Света, тоже недавно вернулась из лагеря. Студентку филфака МГУ отправили в воркутинский лагерь, известный довольно широко. Это даже в «Архипелаге» упомянутый так называемый Кирпичный завод, где сидела Света вместе с моей теткой, Софьей Самойловной Ласкиной; была ею пригрета, и когда – одной из первых – получила справку об освобождении, то от Сонечки получила и адресок, где можно было найти приют, пока не получены реабилитационные бумаги и свое жилье. Самые главные тут слова «одной из первых» – они требует расшифровки. Реабилитационная волна начиналась мелкой зыбью, возникала эта зыбь за счет лично знакомых высоким начальникам людей, которых они хорошо знали до того, как эти люди оказались за решеткой. Светин папа, Семен Корытный, был секретарем Московского горкома партии, где работал вместе с Хрущевым. Так что зыбь начиналась именно с таких людей, уже ставших лагерной пылью, но оставивших после себя в зарешеченном пространстве жен, детей и других близких родственников. Женой расстрелянного Семена Корытного была Белла Эммануиловна Якир-Корытная, родная сестра Ионы Эммануиловича Якира, советского военачальника, к тому времени тоже давно расстрелянного. И сама Белла Эммануиловна была старым членом партии, чуть не с дореволюционным стажем, и верным ленинцем, о чем еще не раз придется упомянуть в этом рассказе. Вот когда у Хрущева возникла наконец возможность поинтересоваться судьбой расстрелянного Корытного, ему доложили и про жену, и про дочку, которых он хорошо знал, и он распорядился их свободой в соответствии со своим реабилитированным представлением о справедливости.

По этому поводу в письме моей мамы от февраля 55-го – сестре в Воркуту сказано: «Сонюрик, порадуйся за Катю, <…> у нее и у матери все складывается очень хорошо. Сегодня они получили ордер на двухкомнатную квартиру. Получили справку о реабилитации отца. У матери тоже на днях будет. Кате, очевидно, удастся поступить осенью в аспирантуру. Если захочет и сдаст экзамены, то ее наверняка примут. Все, что с ними происходит, делается как по волшебству. Источники этого тебе, наверное, понятны. Так почти у всех, кто был такими, как они…»