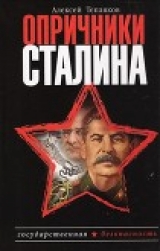

Текст книги "Опричники Сталина"

Автор книги: Алексей Тепляков

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)

«У колхозников глаза собачьи»

В Новосибирске, в результате закрытия церквей, постоянных арестов и высылок, среди местной религиозной общины насчитывалось много нищих и юродивых, среди которых выделялся бывший епископ Е. Н. Лапин, который нищенствовал в течение ряда лет. А дьякон Покровской церкви А. А. Топорков считался монашками из своего окружения святым и, когда он заходил в церковь, ему омывали ноги, чтобы потом раздать эту воду верующим как целебную.

Постоянно власти получали известия о появлении в том или ином районе так называемых «святых писем». В ходе разработки агентурного дела «Последователи» в 1936–1937 гг. чекистами Болотнинского района ЗСК было выяснено, что в двух школах Болотного были найдены религиозные листовки, а дочь баптистского проповедника В. С. Попиначенко в школе отказалась петь «Интернационал»[185]185

Тепляков А. Г. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг. – М., 2008. С. 202.

[Закрыть].

О том, как баптисты могли выступать в деревне в качестве центра антиколхозной оппозиции, наглядно свидетельствуют материалы процесса над группой верующих с. Тяхта Кытмановского района Западно-Сибирского края, прошедшего в сентябре 1935 г. На скамье подсудимых оказались баптисты Т. М. Петренко, А. К. Кавешников и С. Г. Черков. Все трое – единоличники, в прошлом зажиточные крестьяне, обвинялись в антисоветской агитации, невыполнении обязательств перед государством, отказе от уплаты налогов и невыполнении хлебозаготовок. Руководитель группы, состоявшей из 12 братьев и 5 сестер, Т. М. Петренко ходил с Евангелием по домам колхозников, проповедовал, причем в ходе проповедей неоднократно заявлял, что колхозы развалятся, на их месте возродятся религиозные общины, «не будет их [колхозов] и также не будет и советской власти».

Но самым большим преступлением, с точки зрения властей, было то, что ряд крестьян стал поступать по примеру баптистов. Жившие с ними на одном участке 12 домохозяев отказались производить платежи в пользу государства, в результате чего «сельсовет уборочную сорвал, хлебопоставки не выполняет по колхозам, а единоличный сектор совсем ничего не выполняет, получаются массовые невыходы на работу колхозников и сам выход из колхозов».

На суде Петренко отважно заявил: «Я борец с советской властью и с бандитами советской власти, работники все соввласти – самозванцы, которых не выбирают, а они сами поступают и лезут со свиным рылом в советский огород… У колхозников глаза собачьи». Петренко был осуждён к 5 годам ссылки с конфискацией имущества, Кавешников – к 2 годам лишения свободы и Черков – к году исправительно-трудовых работ. А в марте 1936 г. выездной сессией краевого суда Петренко был повторно осуждён за антисоветскую агитацию на 5 лет тюрьмы[186]186

Красильников С.А. Серп и Молох… С. 65, 111; Папков С.А. Сталинский террор в Сибири 1928–1941. – Новосибирск, 1997. С. 113; Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 2. 1931–1936. – Барнаул, 1998. С. 302

[Закрыть].

Расцвет Сиблага

В отличие от восточносибирских гигантов империи ГУЛАГа Сиблаг был сравнительно небольшим лагерем, численность заключённых в котором в середине 1930-х не превышала 70 тыс. человек, а потом из года в год сокращалась в связи с административными изменениями, которые сопровождались дроблением Запсибкрая и выделением из него новых краёв и областей. Большая часть арестантов работала в сельскохозяйственных отделениях, остальные добывали уголь в Кузбассе и валили лес в Нарыме. В 1934–1936 гг. Сиблагом руководил старый чекист М. М. Чунтонов.

Режим содержания был крайне жестоким, а смертность – очень высокой, поскольку Сиблаг фактически являлся инвалидным лагерем: потерявших трудоспособность зэков везли с севера умирать в сельскохозяйственные командировки, где наличие дополнительных возможностей подкормиться и несколько более лёгкие условия труда далеко не всегда могли спасти полуживых пеллагрозников. На 1 января 1936 г. Сиблаг насчитывал в своих 22 лагпунктах 69 тыс. заключённых, из которых 45 % учитывались как крестьяне, 14 % – рабочие, а 22 % (15,3 тыс. чел.) – как деклассированные элементы. Среди остальных были кустари, служащие, учащиеся, военные; например, 307 чел. относились к профессорско-преподавательскому составу, 269 – к служителям культа, 87 – к бывшим советским начальникам.

Большая часть заключённых имела трёхлетние сроки – 21 тыс. На пять лет было осуждено 15,3 тыс., на восемь лет – 2,7 тыс., десять – 14,9 тыс. чел. За «контрреволюционные преступления» отбывала наказание основная часть осуждённых – 11,9 тыс. Вторая по массовости категория осуждённых относилась к так называемому «социально-вредному элементу» – 11,5 тыс. Затем шли наказанные за имущественные преступления – 10,4 тыс., по указу от 7 августа 1932 г. («о колосках») – 10 тыс., за должностные преступления – 5,8 тыс., за преступления против порядка управления – 5,6 тыс. и за нарушения правил всеобщей паспортизации – 4,1 тыс. Отдельно считали шпионов – целых 1.527 чел. Совершивших преступления против личности содержалось 3 тыс., бандитов – 2,4 тыс., валютчиков – 1,6 тыс., фальшивомонетчиков – 111 чел.

Несовершеннолетних узников Сиблага насчитывалось 1.057, в возрасте от 18 до 21 года – 9.951, от 22 до 25 лет – 11.538, от 26 до 36 лет – 14.244, от 37 до 40 лет – 16.672, от 41 до 50 лет – 11.682, от 51 до 60 лет – 3.562, старше 60 лет – 251. Таким образом, старше 40 лет было только 15,5 тыс. заключённых, или пятая часть от общего числа. Побеги из Сиблага были массовыми: так, за май – сентябрь 1935 г. сбежало 3.242 узника.

При Каруцком также начало действовать отделение крайсуда при Сиблаге, которое обслуживало 22 лагпункта в Западной Сибири и Красноярском крае, а также один лагпункт в Восточном Казахстане. Всего, таким образом, его юрисдикция распространялась на 73 тыс. невольников. Лагсуд в апреле – декабре 1935 г. осудил 1.512 заключённых, в том числе 687 – за побеги. Примерно половину от общего числа осуждённых составили деклассированные элементы.

С апреля по октябрь 1935 г. по 27 делам за контрреволюционную агитацию и пропаганду лагсудом были осуждены 45 чел. Подавляющая часть дел (21) возникло в связи с одобрением убийства Кирова. Расстреляли за это же время двух «контрреволюционеров» – в связи с падежом свиней их обвинили во вредительстве. Ещё чекисты не преминули обвинить расконвоированного заключённого Н. Лагутина в попытке не больше ни меньше взорвать здание управления лагерей аммоналом по заданию неких новосибирских диверсантов, выдавших ему ради этого дела 500 руб. По «закону о колосках» осудили 58 чел., в том числе пятерых – к высшей мере наказания. По ст. 59-3 УК, каравшей за преступления против порядка управления, не имевшие контрреволюционного характера (видимо, выступления рецидивистов против лагерного режима) было осуждено 160 чел., причём каждый четвёртый получил «вышку»[187]187

АУФСБ по НСО. Д. П-7520. Т.1. Л. 81-203; Д. П-3480. Т.2. Л.285, 369.

[Закрыть].

Отметим, что заодно с заключёнными нередко отдавали под суд и лагерную администрацию. Так, начальство Тайгинского лагпункта судили за допущение невыносимых условий содержания и спровоцированный этим побег 10 заключённых. В землянке Арлюкского отделения Сиблага в сентябре 1935 г. задохнулись в дыму пятеро блатных вожаков, пересаженных туда для изоляции от остальных и самовольно разведших костёр. Начальник этого лагпункта Германсон и оперативник-«кум» Закадинский за непринятие мер к пресечению процветавшего лагерного бандитизма были арестованы. А в ноябре того же года на строительстве железнодорожной ветки Сокур – Эйхе (Инская) сгорела палатка, которую пытались протопить, разжигая мёрзлые дрова керосином, заключённые-узбеки, в результате чего из 35 чел. погибли 12. Руководство лагпункта за игнорирование правил пожарной безопасности было привлечено к ответственности[188]188

Савин А. И. (сост.) Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы и материалы. – Новосибирск, 2004. С. 66.

[Закрыть].

Бессилие работников оперчекотдела Сиблага перед лагерным бандитизмом отмечали в самом конце 1934 г. и в аппарате ГУЛАГа. Всё упиралось в кадры. Как себя вели лагерные чекисты, говорит эпизод с уполномоченным оперчекотдела УИТЛК УНКВД ЗСК в Берикульском лагпункте Мариинского района П. А. Миньковым. В 1935 г. он был исключён из партии и осуждён на год заключения условно за целый ряд проступков: содержание под стражей без санкции прокурора заключённого Воробьёва, допущение обысков оперработниками у населения в пос. Красноорловском, слабую борьбу с хищениями лагерного имущества, пьянство и допущение пьянства среди подчинённых. Однако уже в июле 1935 г. районные власти восстановили Минькова в партийных рядах.

В дальнейшем для укрепления системы политсыска в Сиблаге предпринимались некоторые организационные шаги: например, в апреле 1937 г. в Мариинске (где располагалось управление Сиблага) был создан оперативно-следственный пункт УГБ для «чекистского обслуживания» окрестных Тисульского, Тегульдетского, Тяжинского и Чебулинского районов ЗСК[189]189

Возвращение памяти. Историко-публицистический альманах. Вып. 3. – Новосибирск, 1997. С. 49–53; ГАНО. Ф. 1027. Оп. 7. Д. 60. Л. 8-12, 18.

[Закрыть].

Бомба… в штиблете

Начальник УНКВД порой весьма строго относился к своим подчинённым, периодически пресекая их попытки подсунуть явную липу. Те всегда были готовы представить начальнику сведения об очередной раскрытой антисоветской организации, но Василий Абрамович нещадно их разносил в случаях, если аргументы следователей не выдерживали совсем уж никакой критики. Но нельзя не видеть в этих приступах бдительности изрядного лицемерия, поскольку они не мешали начальнику управления то и дело не только мириться с явными фабрикациями, но и направлять их. Вынужденно одёргивал чекистов Каруцкий и тогда, когда крайком партии вдруг начинал негодовать по поводу какой-нибудь грубой провокации.

Например, 27 мая 1935 г. бюро крайкома рассмотрело вопрос о нарушении директивы крайкома и крайисполкома и приказа НКВД о выселении единоличников, саботировавших сев. Начальник Краюшкинского райотдела НКВД В. И. Елизарьев был снят с работы и наказан в адмпорядке за включение в список выселяемых семи единоличных хозяйств, получивших «нереальные задания» и частично выполнивших сев, а также имевших в своём составе красноармейцев. Выселенцев велели возвратить и вернуть им отобранные приусадебные участки. Доставалось и расхитителям: Я. Т. Бидюров, начальник Улаганского райотдела Ойротского облотдела НКВД, в январе 1936 г. был осуждён на три года лишения свободы за незаконные аресты, присвоение государственных средств и имущества, а также систематическое пьянство; полтора года спустя его освободили по амнистии[190]190

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 648. Л. 80, 109.

[Закрыть]

Когда оперуполномоченный Транспортного отдела НКВД на ст. Новосибирск М. И. Градополов незаконно арестовал ревизора, то отделался 15-суточным арестом. Напрасно военный прокурор А. К. Апанович в июне 1935 г. просил привлечь Градополова к суду, сделав процесс над ним показательным в среде сотрудников НКВД – чекист впоследствии, несмотря на пьянство, пошёл на повышение.

Краевая прокуратура в том же июне 1935 г. отмечала неудовлетворительность надзора за работой местных органов НКВД, допускавших и аресты без санкции прокурора, и необоснованное привлечение по закону от 7 августа 1932 г. Например, прокуратура Бийского района санкционировала аресты по немотивированным требованиям чекистов, которые в нарушение инструкций не предоставляли прокуратуре докладных записок и справок, «доказывающих возможность и необходимость ареста до суда». Особенно легко арестовывали без прокурорской санкции заместители начальников политотделов МТС и совхозов по работе НКВД.

В мае 1936 г. «погорел» Генрих Ренних – этот начальник Грязнухинского РО НКВД был снят и исключён из партии Запсибкрайкомом ВКП (б) за фабрикацию «контрреволюционного» дела, по которому весной 1935 г. незаконно арестовали и затем осудили восьмерых колхозников (присудив им в общей сложности 69 лет лагерей). Приговор был отменён крайсудом в конце 1935 г., в результате чего начальнику райотдела пришлось отвечать. Обычно исключённого из партии чекиста выгоняли из «органов», но Ренниха только понизили в должности, а потом восстановили в партии и дали возможность продолжать карьеру в НКВД[191]191

ГАКО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 30. Л. 24–25; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 821. Л. 64.

[Закрыть].

Известная правительственная инструкция от 8 мая 1933 г., запрещавшая массовые аресты граждан местными властями, на деле не выполнялось. Городские и районные власти по-прежнему в массовом порядке арестовывали руководителей нижнего звена – председателей сельсоветов и колхозов. В связи с этим бюро Запсибкрайкома в постановлении «О состоянии революционной законности в крае» от 18 июня 1936 г. заявило, что в свете разработки проекта новой Конституции нетерпимы необоснованные обыски и аресты, практикуемые органами юстиции и НКВД. Между тем горкомы и райкомы ВКП (б) не только проглядели нарушения инструкции от 8 мая 1933 г., но в отдельных случаях сами толкали «работников юстиции и НКВД на совершение беззаконий». Райкомам и райисполкомам воспрещалось снимать с работы председателей колхозов и предавать их суду без постановлений общих колхозных собраний. Председателей сельсоветов разрешалось арестовывать и судить только с санкции краевого прокурора. Две недели спустя бюро крайкома сняло с работы начальника Троицкого райотдела НКВД А. Д. Морозова, которого затем по приказу начальника управления арестовали на 10 суток и сняли с должности – за несанкционированный арест судьи и этапирование его вместе с уголовниками[192]192

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 628. Л. 159; ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 196. Л. 4, 5.

[Закрыть].

Начальник Юргинского райотдела НКВД Ф. Д. Бойтман за фабрикацию дела на участников созданной им «контрреволюционной организации» 1 июня 1936 г. был арестован Каруцким на пять суток. А вот замначальника Барабинского райотдела НКВД А. Н. Заев был наказан серьёзней: расследуя в 1935-м пожар в д. Назаровой, он сфабриковал дело на группу «кулаков-поджигателей», осуждённых затем на пять лет лагерей. Летом 1936 г. Заев был разоблачён как фальсификатор (в пожаре оказался виноват председатель сельсовета) и получил два с половиной года заключения «за превышение власти». Впоследствии Военная коллегия Верхсуда СССР прекратила дело на чекиста, и тот в 1938–1939 гг. работал зампредом Барабинского горсовета и райпрокурором, добившись восстановления в партии как «ведущий беспощадную борьбу с врагами народа».

Обычно те, кто хорошо разоблачал «врагов», могли спать спокойно. Так, начальник Асиновского райотдела НКВД И. Т. Ягодкин за 1933–1935 гг. «вскрыл и ликвидировал» три повстанческие организации с числом участников 88 чел., четыре бандгруппы, «ряд хищнических и саботажнических групп». В 1935 г. его за вскрытие контрреволюционных организаций наградили месячным окладом и благодарностью от УНКВД. А в январе 1936 г. бюро райкома партии дало Ягодкину строгий выговор, вывело его из членов бюро и попросило краевые власти снять чекиста с работы «за огульное обвинение всего сельского районного партактива» в потворстве кулакам и неправильное информирование краевого руководства об обстановке в районе. Но Ягодкин, прикрытый своими прежними успехами и наградами, ещё год оставался на прежнем месте[193]193

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 723. Л. 21; Д. 743. Л. 141; Д. 747. Л. 215; Д. 703. Л. 487, 498–499.

[Закрыть].

В 1939 г. в письме Берии заключённый археолог К. Э. Гриневич (сделавший себе научное имя раскопками Херсонеса) писал о нелепых обвинениях, предъявленных ему одним из видных работников СПО Г. Д. Погодаевым. Арестованный в апреле 1935 г. как участник новосибирской «фашистской группы» ссыльных питерских интеллигентов (они собирались для игры в преферанс и занятий спиритизмом) Гриневич сначала проходил как террорист. Археолог вспоминал, что «Погодаев во время следствия обвинял меня даже в том, будто я проносил в штиблете бомбу в здание Крайисполкома».

Бывало, что даже очевидный кретинизм и городских, и сельских оперативников не вызывал в Новосибирске раздражения. Так, осенью 1935 г. заготовитель сельпо в с. Бородавкино Искитимского района Иосиф Гончаров под диктовку замначальника политотдела по работе НКВД совхоза «Ворошиловец» А. А. Супрунюка записал следующую невероятную историю. Якобы к нему подошёл незнакомый человек (оказавшийся трактористом М. Евграфовым) и сообщил, что он на самом деле сын крупного кожзаводчика Скворцова, скрывается под чужой фамилией и вербует народ в повстанческую «Партию по борьбе с коммунистической зависимостью», у которой-де в Новосибирске есть «центральный секретарь». И к весне 1936 г. должен завербовать не менее 500 (!) человек.

Арестованный Евграфов признал, что говорил только насчёт Троцкого и его высылки – дескать, коммунисты выслали Троцкого из страха – но остальное отрицал. Подумав хорошенько, чекисты И. Гончарова на суд свидетелем не послали (возможно, не желая «светить» осведомителя) и вышеописанный эпизод не вошёл в обвинение. В результате тракторист Евграфов отделался тремя годами за «клевету на советскую власть»[194]194

Там же. Д. 720. Л. 187–188; Д. 723. Л. 21.

[Закрыть].

Периферийные чекисты, изнемогая в борьбе с врагами народа и не находя, как им казалось, поддержки в Новосибирске, подчас прибегали к помощи местных властей. Михаил Кострюков в марте 1937 г. жаловался на бывшее краевое начальство: дескать, двумя годами ранее, будучи оперативником Мариинского райотдела НКВД, «я без санкции края арестовал одного фигуранта, проходящего по разработке. Он признался в том, что является участником контрреволюционной организации. Его затребовал край к себе, допрашивали там, а потом освободили. Ещё факт. В колхозе им. Гамарника существовавшая там контрреволюционная группа почти с оружием в руках оказала сопротивление правлению колхоза. Я прошу край дать санкцию [на арест]… два раза об этом запрашиваю – молчат. Обращаюсь к райпрокурору. Он даёт санкцию только на двух человек. Я нарушил чекистскую этику, обругал райпрокурора матом, пошёл к секретарю райкома и от него получил санкцию на арест участников».

Неизвестно, доходили ли до Василия Абрамовича все сведения о том, каким образом на местах лепили дела. Надо полагать, он неплохо знал, что делалось в крае и, если у подчинённых всё выходило шито-крыто или, по крайней мере, не получало ненужной огласки, считал провокацию в порядке вещей[195]195

Там же. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 274. Л. 81–82; Д. 373. Л. 221; Д. 485. Л. 173; Д. 508. Л. 166; Ф. 911. Оп. 1. Д. 8. Л. 33, 319.

[Закрыть].

Возникавшие внутри самого аппарата дела на следователей, явно нарушавших «социалистическую законность», Каруцкий старался гасить. Когда чекисты в конце 1935 г. через своего агента узнали, что на видных работников СПО Г. Д. Погодаева и Р. Н. Волова готовится жалоба арестованных Б. Ф. Белышева и К. Э. Гриневича из-за вымогательства признаний и доведения одной из привлечённых к делу до психического расстройства, следователи аппарата особоуполномоченного сделали всё, чтобы затянуть расследование. Полтора года спустя они пришли к выводу, что жалобы – это провокация самих арестованных, которые специально сговорились на этот счёт, дабы скомпрометировать следствие. Чекисты остались безнаказанными.

Тех, кого можно было заподозрить в желании саботировать борьбу с врагами, при Каруцком преследовали весьма жестоко. 29-летний курсант оперкурсов УНКВД ЗСК в Новосибирске И. Г. Гуль пытался в 1935 г. получить освобождение от учёбы как больной туберкулёзом, но в итоге был исключён из партии как саботажник и осуждён на два с половиной года принудработ «за симуляцию в учёбе и разлагательскую работу среди слушателей»[196]196

АУФСБ по НСО. Д. П-14452. Т. 5. Л. 8; Д. П-18477. Л. 1, 10, 12–14.

[Закрыть]. Заместитель Каруцкого М. А. Волков-Вайнер в своём приказе от 25 июня 1935 г. критиковал начальника Венгеровского райотдела НКВД Д. И. Надеева и трёх местных заместителей начальников политотделов совхозов по оперработе за плохую постановку агентурного осведомления в районе, угрожая чекистам военным трибуналом в том случае, если они не перестроят работы, а также допустят расхищение социалистической собственности и контрреволюционный саботаж в колхозах, совхозах и единоличном секторе [197]197

ГАНО. Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 138. Л. 49–50; Ф. П-3. Оп. 1. Д. 605. Л. 206; Д. 710. Л. 127–129; Д. 810. Л. 42; Ф. 1027. Оп. 3. Д. 16. Л. 17.

[Закрыть].

Да и к пьяницам вечно нетрезвый Каруцкий бывал суров: недавнего чекиста Георгия Байскова, переквалифицировавшегося в райпрокуроры и «выступавшего в пьяном виде на выездных сессиях в качестве гособвинителя», лично просил привлечь к уголовной ответственности, обращаясь с этим предложением в крайком партии. Те же чекисты, кто осмеливался распускать язык, отправлялись в лагеря: например, фельдъегерь Ленинск-Кузнецкого горотдела НКВД Г. К. Варнавский в январе 1936 г. получил три года за то, что «во время переноски бюста Сталина допустил к[онтр]-р[еволюционное] выражение»[198]198

АУФСБ по НСО. Д. П-8437. Т. 3. Л. 359–360; РГАНИ. Ф. 6. Оп. 2. Д. 394. Л. 137.

[Закрыть].

Пьянство, благодушие и ротозейство

При Каруцком в апреле 1936 г. арестовали крупного большевика-оппозиционера Николая Муралова (бывшего командующего Московским военным округом, работавшего в Сибири начальником сельхозотдела треста «Кузбассуголь»), а в июне – старейшего коммуниста Сибири, историка-архивиста и публициста Вениамина Вегмана – якобы за былые троцкистские симпатии. Немаловажно, что Каруцкий до поры до времени хорошо относился к участнику партийно-чекистских застолий Вегману, да и Эйхе долго защищал старого большевика, входившего в состав бюро крайкома, но приказ арестовать Вегмана пришёл из Москвы. Он основывался на очень невыразительных материалах, которые смогли к 1936 г. «нарыть» новосибирские чекисты.

Согласно очень давнему доносу раскаявшегося троцкиста Яна Кальнина Роберту Эйхе, как-то один из лидеров местных троцкистов Сурнов якобы сказал ему: «Вегман пожертвовал [нам] 25 рублей. Он полезный для нас старичок в Крайкоме партии». Также Кальнин доносил, что Вегман рассказал анекдот про завещание Льва Троцкого, услышанный в московском трамвае: «в этом завещании Троцкий пишет, что если за границей убьют или он умрёт, то пусть тела не бальзамируют и [в] Мавзолей не доставляют. Средства эти лучше отдать на индустриализацию. Пусть берут только мозги, заспиртуют и отправят в Москву. Спирт отдать Рыкову, а мозги Сталину». Этот анекдот относился к периоду 1929–1930 гг., когда Троцкий уже был выслан из СССР, а Рыков, чьё увлечение алкоголем было общеизвестным, ещё оставался главой правительства.

На первом допросе Каруцкий благодушно-цинично заявил Вегману, всё дело которого состояло из доноса о пожертвовании 25 руб. ссыльным троцкистам: «Мы знаем, что вы не троцкист, но вы должны признаться в том, что двурушничали, обманывали партию, передавали для Троцкого деньги». С другой стороны, Каруцкий долго не соглашался арестовать Муралова, утверждая, что чекисты дают ему «липу» и никакого троцкистского «центра» в Сибири во главе с Мураловым нет и в помине.

Взращённый Н. Н. Алексеевым матёрый следователь Серафим Попов потрясал добрым десятком томов агентурной разработки под кодовым названием «Военный», но Каруцкий ему говорил, что эти данные свидетельствуют только о том, что у Муралова есть знакомые, которые с ним просто общаются на бытовой почве и делать из них заговорщиков с имеющимися материалами нельзя… Позже Попов заявлял, что Каруцкий с Залпетером при корректировке протоколов вычёркивали из них те или иные «фамилии врагов под видом того, что, «мол, этого нужно проверить, кажется, его оговаривают враги», или «этого нужно вычеркнуть пока из показаний, а то Эйхе будет ругаться. […] Все протоколы допросов основных арестованных посылались в Москву только после того как они пройдут через Эйхе»[199]199

АУФСБ по НСО. Д. П-10015. Л. 206.

[Закрыть].

В итоге арест двух старых большевиков не принес начальнику УНКВД особых дивидендов: хотя старика Вегмана и удалось сломать, он через несколько недель погиб во время допроса при до сих пор неясных обстоятельствах (это случилось сразу после смены Каруцкого новым начальником УНКВД В. М. Курским). Что касается Муралова, которого допрашивали лично Каруцкий, а также Жабрев и Попов, то он сначала подписал признание в том, что в 1928–1930 гг. входил в состав Сибирского контрреволюционного центра и руководил подрывной работой троцкистов в Западной Сибири, но потом стал отрицать вину. Муралов держался целых семь месяцев, периодически дезавуируя вынужденно им подписанные протоколы допросов, и дал окончательные признательные показания только в декабре 1936 г., перед самым процессом «параллельного центра».

Возможно, что откомандирование Каруцкого в Москву было связано именно с его недостаточными усилиями по «вскрытию» в Сибири необходимой Сталину большой антисоветской организации. По крайней мере, приказ Ягоды, о котором речь ниже, хотя и не говорит об этом прямо, но свидетельствует в пользу именно такого предположения.

В Новосибирске привычное пьянство Каруцкого достигло крайней степени. Большинство документов НКВД, направляемых в крайком, подписывались его заместителем А. К. Залпетером, а сам Василий Абрамович постоянно устраивал за казённый счет весёлые банкеты. Но компанейский прожигатель жизни Каруцкий с помощью неформального общения долгое время не раздражал местные власти, поскольку его аппарат неплохо справлялся с выявлением врагов народа, а того количества арестованных и расстрелянных, которое было раньше, московские власти пока не требовали.

Между прочим, в 1935 г. году чекисты, внимательные к развитым потребностям партийно-советского начальства, обратили внимание, что бытовое обслуживание первого секретаря крайкома Роберта Эйхе совершенно неудовлетворительное: в столовой для руководящих работников края наблюдалась полная антисанитария и, вообще, окна столовой «расположены низко над землёй и были случаи заглядывания в окна, когда там обедал секретарь Крайкома ВКП (б) т. Эйхе». Положение было исправлено, и голодные новосибирцы уже не могли отныне неуместным любопытством портить аппетит своему главному начальнику[200]200

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 630. Л. 158; Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 10. Л. 123; Ф. 911. Оп. 1. Д. 206. Л. 128.

[Закрыть]. А благодарный за подобные заботы Эйхе, построивший себе роскошный загородный дом приёмов, в ответ не портил жизнь Василию Каруцкому, поскольку понимал – у чекиста с такой коллекцией орденов в столице не может не быть хороших друзей…

Иногда Каруцкий, впрочем, сообщал первому секретарю что-нибудь интригующее: например, что в типографии в брошюру с отчётным докладом главы правительства В. М. Молотова вклеили часть рассказа «Гроб полковника Недочетова» из «Сибирских огней», а прокуратура, дескать, не занимается расследованием этого «дела о безобразных нарушениях, граничащих с вредительством». Привольная жизнь любителя сладкой жизни закончилась через полтора года после приезда в Новосибирск.

Хотя сведения о неприличном поведении орденоносца уже не раз достигали Москвы, их припомнили, когда Генрих Ягода, почувствовав желание вождя усилить репрессии, обрушился на некоторых региональных начальников с обвинениями в развале оперативной работы. 15 июля 1936 г. появился грозный приказ НКВД СССР и «морально разложившегося» начальника лишили должности. Это, видимо, был один из последних крупных приказов Ягоды, заменённого на Ежова несколько недель спустя.

Приказ, доведённый даже до рядового оперсостава наркомата, гласил: после убийства Кирова работники НКВД должны были «до конца выкорчевать оппортунистическое благодушие и ротозейство», обеспечить приведение в порядок агентурно-осведомительной сети и повседневное руководство ею. Но некоторые руководители ослабили работу и не выявили активных троцкистов-контрреволюционеров.

Говоря о Каруцком, нарком отметил, что у этого способного и подававшего надежды на рост чекиста результаты хоть и получше, но он недостаточно целеустремлённо борется с троцкистами и зиновьевцами, а также запустил работу на железнодорожном транспорте, где «по целому ряду имеющихся у нас данных явно существовали японские диверсионные организации» (то есть мартовский процесс над железнодорожниками-«шпионами», которым Каруцкий, казалось бы, мог законно гордиться, оказался в глазах Лубянки совершенно недостаточным). Также Ягода отметил, что не раз «обращал внимание тов. Каруцкого на необходимость изменить личный образ жизни, совершенно недостойный чекиста»[201]201

Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД в 1936–1946 //Минувшее. Исторический альманах. Вып. 21. – СПб., 1997. С. 243–244; АУФСБ по НСО. Д. П-5931. Т. 1. Л. 28–32, 98–99.

[Закрыть].