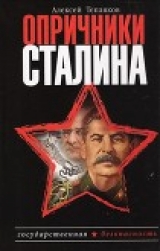

Текст книги "Опричники Сталина"

Автор книги: Алексей Тепляков

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)

Количество арестованным Каруцким «контрреволюционеров» поначалу было относительно умеренным: если к 15 февраля 1930 г. по СССР в ходе так называемой кулацкой операции было арестовано около 65 тыс. чел., то по Средней Азии – 162 чел., сведённых в две организации и 13 группировок. Для сравнения укажем, что в ряде других регионов цифры арестованных были многократно выше: по Северному Кавказу – 14,5 тыс., Центрально-Чернозёмной области – 7,2 тыс., Сибирскому краю – 6,1 тыс. Постепенно Каруцкий раскручивал карательный маховик, так что к 9 марта в Средней Азии накопилось 993 арестованных, а к 5 апреля 1930 г. – 2.776. Исправное осуждение всё новых и новых «контрреволюционеров» не снижало количества вновь арестованных за политические преступления – к июню 1930 г. в регионе только следственных заключённых было 2,2 тыс.

Произвол властей довёл людей до открытых восстаний. В Таласском районе Киргизии 22 марта 1930 г. началось восстание, охватившее 11 кишлаков. Толпа в 400 чел., половина из которых была вооружена, напали на арестное помещение кантонного центра в с. Дмитриевское, освободив 53 «кулака», которые не замедлили примкнуть к повстанцам. Восстание подавили быстро, но четверо местных сельских активистов оказались убиты. Под Ташкентом отряд из 200 повстанцев под руководством бывшего председателя сельсовета коммуниста Усман-Узун Кондратова разгромил с. Аблык. Не менее тревожными выглядели сводки из приграничных районов: 13 марта 1930 г. в Таджикистан из Афганистана прорвались 15 всадников банды Полкан-Ишана, 21 марта на участке заставы Иш-Как со стороны Персии попытались войти 50 отрядовцев Мурат-Бека. Пограничники заставили уйти отряд последнего обратно, но потеряли в бою начальника заставы.

С басмачами в Средней Азии, численность которых в течение 1922 г. в результате активных действий Туркестанского фронта снизилась с 26 до 7 тыс., в основном было покончено к 1926 г., когда они лишились почти всякой поддержки населения. Но с августа 1929 г. басмачество стремительно возродилось в Ферганской области Узбекистана и Ошской области Киргизии, а несколько отрядов из Афганистана появились на территории Таджикистана. Чекисты с тревогой отмечали, что в Ошском округе были поражены бандитизмом семь районов, причём басмаческие отряды росли за счёт «социально близких» слоёв населения, а местные руководители и актив вместо борьбы с повстанцами немедленно ударились в панику. Под лозунгом защиты ислама и национальных обычаев мятежники громили колхозы, уничтожали партийно-советских работников и сельских активистов.

Армейские части к концу года смогли ликвидировать отряды, но недовольство коллективизацией оставалось базой для появления новых повстанческих группировок. В марте-апреле 1931 г. крупные отряды Ибрагим-бека прорвались из Афганистана в Таджикистан и рассеялись по республике, рассчитывая поднять всеобщее восстание. К маю 1931 г. их было почти три тысячи человек, однако удары правительственных войск они смогли выдерживать лишь в течение нескольких недель. Летом 1931 г. воинство Ибрагим-бека было полностью разгромлено [157]157

Очерки истории российской внешней разведки: В 6 тт. Т. 2.: 1917–1933 годы. – М., 1996. С. 246–247; История советских органов государственной безопасности. – М., 1977. С. 246–247, 257; Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь – август 1922 г.): Подготовка. Проведение. Итоги. Сборник документов. – М., 2002. С. 881–882.

[Закрыть]. Большую роль в разгроме повстанцев сыграли, в частности, оперативники полпредства ОГПУ Дуров и Римский, которые, как вспоминал М. П. Шрейдер, «прекрасно владели узбекским языком и с успехом проводили крупнейшие операции», неоднократно препровождая в Ташкент «целые отряды басмачей, которых им удавалось сагитировать и уговорить сдаться»[158]158

Советская деревня глазами ОГПУ-НКВД. Том 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930–1931.

[Закрыть].

В судьбы отдельных личностей загруженный карательной работой Каруцкий старался не вникать: в июне 1930 г., к примеру, подмахнул решение туркменского ГПУ об осуждении – без всяких доказательств – на очередные три года ссылки и без того давно уже ссыльного архиепископа Луки, в миру известного как замечательный хирург Войно-Ясенецкий. Так же равнодушно Каруцкий в начале 1932 г. выполнил решение Коллегии ОГПУ о досрочном освобождении из ссылки известного биолога профессора Ильи Иванова, автора скандальных работ по попытке скрещивания обезьяны и человека[159]159

Документы и материалы. – М., 2003. С. 154, 162, 255, 109, 126, 306, 389, 278, 279, 815–816, 203.

[Закрыть]. Ссыльной интеллигенции в Средней Азии и Казахстане хватало…

Кстати, брат Каруцкого Семён в середине 20-х годов работал в Забайкалье и в 1925 г. был аттестован как не соответствующий «для работы в органах погранохраны». Тогда же он переехал в Среднюю Азию и работал поблизости от Каруцкого-старшего, возглавляя Мервский райотдел ГПУ Туркмении. Характеризовался он как пьющий и не соответствующий занимаемой должности: в 1932 г. получил два строгих выговора – за игнорирование директив ОГПУ по оперативному обслуживанию посевной компании и не обеспечение «в течение 16 месяцев живым руководством управления отрядов застав». В 1933-м С. Каруцкий арестовывался командованием на пять и трое суток за недостаточный контроль за работой подчинённых и за халатное отношение к некоему заданию полпредства ОГПУ по Средней Азии.

В том же 1933 г. Семён попался вместе со всем районным руководством, которое пьянствовало и транжирило государственные средства. За эти художества Каруцкого-младшего ненадолго выгнали из партии, но в «органах» благодаря покровительству брата он остался, дорос в ежовщину до помначальника Особого отдела Среднеазиатского военокруга и начальника отдела в Одесском облУНКВД, откуда и был уволен – «за невозможностью дальнейшего использования» – только в 1939 г., возможно, уцелев в бериевскую чистку[160]160

Шрейдер М.П. Воспоминания чекиста-оперативника //Архив НИПЦ «Мемориал» (Москва). С. 403.

[Закрыть].

Крупных чекистов периодически приглашали в Москву – попраздновать за одним столом вместе с кремлёвскими небожителями. Михаил Шрейдер, характеризовавший Каруцкого в период его ташкентской работы как «всеобщего любимца, добряка и большого любителя выпить», в своих воспоминаниях приводит рассказ о том, как на одном из таких приёмов чекист с особенной охотой воздал должное горячительным напиткам, чем обратил на себя внимание члена Политбюро ЦК Лазаря Кагановича. Сталинский нарком бросил чекисту: «Ну что, Каруцкий, опять нахлестался?!» На это Василий Абрамович грубо оборвал известного своим хамством и жестокостью Кагановича: «А ты меня поил, что ли?», после чего долго возмущался и наскоком наркома («Он ещё будет считать, сколько я выпил!»), и укорявшими его за несдержанность коллегами («ж…лизы!»)[161]161

Шишкин О. Красный Франкенштейн. – М., 2003, С. 301.

[Закрыть].

Голодный Казахстан

В августе 1931 г. Василию Каруцкому поручили возглавить «органы» в Казахстане. Эта республика также была приграничной и давала возможность Василию проворачивать любопытные дела за рубежом. Но и внутренняя обстановка там была острейшая – Казахстан сотрясали беспрерывные крестьянские мятежи и восстания. К моменту его приезда в Алма-Ату в разгаре было подавление большого Мангышлакского восстания, против которого были брошены и войска ОГПУ, и регулярные воинские части. Повстанцев разгромили только к сентябрю, арестовав и осудив несколько сот человек.

Подавив уже не столь многочисленные, как в 1930 – начале 1931 гг., мятежи и раскрыв ласкающее слух московского начальства количество «контрреволюционных организаций», Каруцкий получил за всё про всё два ордена Красного Знамени (в декабре 1932 и ноябре 1934 гг.). Пока не очень понятно, за что конкретно Каруцкому достались за три года сразу два очень ценимых тогда высших боевых ордена – двойной комплект таких наград был предметом мечтаний для большинства коллег его уровня.

Как вспоминала вдова С. Н. Миронова, предшественником Каруцкого был полпред И. К. Даниловский, снятый (не позднее 27 августа 1931 г.) за контрабанду. Ближайший подчиненный Даниловского И. В. Хлебутин, начальник Административно-организационного управления полпредства, в марте 1932 г. был осуждён Коллегией ОГПУ по ст. 109, 169 и 58-7 УК на 10 лет лагерей за хищение, как отмечалось контролирующими инстанциями, «громадных денежных сумм». (Несмотря на столь солидные размеры похищенного и грозную статью о контрреволюционном вредительстве, Хлебутина освободили уже в 1935 г. и четыре года спустя он, будучи беспартийным, спокойно трудился по «специальности» в политотделе Усольлага НКВД.)

В известном письме «Ко всем чекистам» зампред ОГПУ И. А. Акулов 27 июля 1932 г. констатировал многочисленные случаи злоупотреблений и прямых преступлений работников госбезопасности. Особо было отмечено «разложение» руководящих сотрудников полпредства ОГПУ по Казахстану, понёсших «суровую кару»[162]162

ГАРФ. Ф. 374. Оп. 27. Д. 383. Л. 152; РГАНИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 96. Л. 3; Д. 157. Л. 147 об.; Золотарьов В. А. Олександр Успеньский: особа, час, оточення. – Харькiв, 2004. С. 300

[Закрыть].

Однако и у Каруцкого случались кадровые проблемы: в 1934 г. начальник милиции Карагандинской области Я. Б. Добриер был снят и отдан под суд за допущение массовых арестов, облав и длительного незаконного содержания под стражей «при изъятии социально-чуждого элемента в Петропавловске». 8 Начальник Восточно-Казахстанского облотдела ГПУ В. И. Окруй, известный своим рукоприкладством в отношении подчинённых, в декабре 1934 г. получил партвыговор совсем за другие излишества – получение мехов и охотничьих припасов на сумму свыше 400 руб. золотом[163]163

Шрейдер М. П. НКВД изнутри. Записки чекиста. – М., 1995. С. 23–24.

[Закрыть]. А начальник Отдела спецпоселений Д. И. Литвин (бывший начальник управления лагерей ОГПУ по Дальне-Восточному краю) трагически погиб: 12 октября 1931 г. он стал жертвой авиакатастрофы в районе ст. Аягуз при возвращении из Алма-Аты в Акмолинск[164]164

Яковенко М.М. Агнесса… С. 63; РГАНИ. Ф.6. Оп.1. Д.332. Л.110; Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник. – М., 2003. С. 538.

[Закрыть].

В целом Каруцкий справился с подбором команды, выдвинув чекистов, которые с его подачи серьёзно продвинулись по службе. При Каруцком с января 1932 г. по апрель 1933 г. начальником СПО полпредства работал старый казахстанский чекист Г. Н. Саенко, затем откомандированный в Архангельск. Саенко сменил проработавшего менее полугода В. Я. Шешкена, фигуру очень любопытную и, вероятно, не сработавшуюся с Василием Абрамовичем.

Вольдемар Шешкен родился в семье булочника-латыша и «курляндской польки», был рабочим на железной дороги, служил в российской армии, в июне 1917 г. дезертировал. В 1918 г. работал в Брянской федерации анархистов, публиковал статьи в «Вестнике анархии»; в августе 1918 г. при разгроме этой федерации скрылся в Орле. Пересмотрев взгляды, Шешкен начал сотрудничать в «Орловских известиях», которые редактировал будущий главный цензор СССР (начальник Главлита) Б.М. Волин. Затем служил в Красной Армии, был военным корреспондентом на Западном фронте. В 1921 г. вошёл в редакционно-издательскую коллегию Южбюро ЦК союза горнорабочих, был редактором ряда газет уездного масштаба, писал статьи, рассказы, песни, пьесы для рудничных театров.

Но уже в мае 1921 г. Шешкен был взят на службу в Особый отдел Киевского военного округа, а в сентябре того же года оказался в Москве, в штатах Секретного отдела ВЧК-ОГПУ, занимавшегося политическим сыском. Бывший литератор участвовал в агентурном наблюдении за М. Горьким и другими писателями, дослужившись до поста помощника начальника 5-го отделения Секретного отдела ОГПУ. Но в июле 1926 г. Шешкена убрали из Москвы и забросили в Бурят-Монголию, затем он работал в Томске и Карелии, а в 1929 г. прибыл в Казахстан[165]165

РГАНИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 93. Л. 119; Д. 114. Л. 56.

[Закрыть].

В 1931–1934 гг. начальником Особого отдела в Казахстане работал В. В. Хворостян, ставший впоследствии наркомом внутренних дел Армении и в июне 1939 г. погибший в Бутырской тюрьме. Особист З. А. Волохов в 1932 г. был выдвинут на должность второго помощника начальника Особого отдела полпредства ОГПУ по Казахстану, а в 1933–1935 гг. работал помначальника Восточно-Казахстанского облотдела ОГПУ-НКВД (он тоже погиб под пытками в 1939-м). Летом 1933 г. начальником ЭКО полпредства стал бывший разведчик С. М. Вейзагер [166]166

Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940: В 2 кн. Кн. 1. – М., 2005. С. 441.

[Закрыть].

Каруцкий прибыл в уже успешно разорённую республику. Сельское хозяйство Казахстана в результате коллективизации было фактически уничтожено. В течение первой пятилетки удельный вес республики в производстве зерна по СССР упал с 9 до 3 %. А животноводство понесло и вовсе беспрецедентные потери: если в 1928 г. в республике было 6 млн голов крупного рогатого скота, то в 1932-м остался миллион. Из конского поголовья в 3,5 млн голов (на 1928 г.) было вырезано и пало 3,2 млн.

В спецсообщении от 25 октября 1933 г. Каруцкий сообщал на Лубянку, что если в 1929 г. в Казахстане насчитывалось 40,3 млн голов скота, то в 1930-м – 24,6 млн, в 1931-м – 10,6 млн, в 1932-м – 5,5 млн, а к осени 1933-го – всего 3,7 млн голов. В целом сокращение поголовья составило 91 %, а по кочевым и полукочевым районам – до 95 %. Каруцкий утверждал, что деятельность классово-враждебных элементов направлялась именно на разорение хозяйств: «в Чубартавском районе в результате деятельности членов контрреволюционной группировки из райработников во главе с секретарём РК ВКП (б) Кулубаевым… поголовье скота сократилось на 99,5 %» и если в 1931 г. было 104 тыс. голов, то два года спустя осталось 540. В Сарысуйском районе также осталось всего несколько сот голов скота. До самого начала войны восстановить даже половину заготовок 1928 г. животноводству Казахстана не удалось.

В страхе сесть в тюрьму за «саботаж» крестьяне были вынуждены обменивать свой скот на зерно и сдавать его в счет заготовок. Потребление продуктов стало стремительно падать. Трагической для казахов стала борьба властей с кочевым и полукочевым образом жизни: в 1930 г. было переведено на оседлость 87 тыс. хозяйств, в 1933 г. – 242 тыс. Сотни семейств сгонялись в одно место, а затем из них организовывались стационарные посёлки по типу деревень. Всё это, само собой, сопровождалось насильственной коллективизацией. Колхозные фермы часто представляли собой участки степи, огороженные арканами, где скот стремительно погибал от бескормицы.

В конечном итоге строительство социалистического сельского хозяйства вылилось в трагедию голода 1932–1933 гг., от которого погибло около 2,1 млн человек из 6,2 млн жителей республики. Спасаясь от голода и репрессий, свыше миллиона казахов и уйгуров мигрировало за пределы Казахстана, из них порядка 200 тыс. ушли в Китай. Есть мнение (например, А. Иконникова), что эти цифры недостаточно подкреплены источниками, но даже если считать число жертв голода несколько преувеличенным, оно всё равно остаётся неимоверно высоким и даёт все основания говорить о страшной демографической катастрофе, постигшей Казахстан в начале тридцатых годов ХХ века.

По мнению чекистов, виновниками массовых откочёвок были «байско-националистические элементы». За первые полгода работы Каруцкого было вскрыто порядка десяти таких «байских контрреволюционных группировок, организовавших по всему краю откочёвочное движение», причём большинство из них возглавляли… районные и низовые ответственные «и даже отдельные партийные работники-националисты». Именно они-де организовывали перегибы, скрывали зерно, переселяли целые аулы и искусственно создавали голод.

По докладу Каруцкого бюро Казахского крайкома ВКП (б) 2 июля 1932 г. приняло постановление о борьбе с массовым голодом, которое в условиях отсутствия продовольствия не смогло переломить ситуацию. Глава республиканского ОГПУ должен был, по мнению остальных членов бюро крайкома, стать в центре разрешения последствий голода: Каруцкому поручалось срочно внести предложения и по борьбе с тифом, и по ликвидации детской беспризорности: он, уже будучи главой Центральной детской комиссии, вошел в состав ЧК по борьбе с эпидемическими заболеваниями[167]167

ГАНО. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 2474. Л. 1–8; Левые эсеры и ВЧК. – Казань, 1996. С. 386.

[Закрыть].

Каруцкий и его подчинённые предпочитали действовать привычными для них методами.

Параллельно с истребительным голодом шли массовые репрессии. Только в 1929–1933 гг. областные тройки ОГПУ приговорили к расстрелу (по неполным данным) 3.386 казахстанцев и заключили в лагеря ещё 13.151 чел. Известно, что за 1930 г. тройки расстреляли 1.218 чел., а в 1931 г. – 1.001 чел. Таким образом, на 1929 г. (когда расстрелов наверняка было немного), 1932 и 1933 гг. приходится 1.167 расстрелянных во внесудебном порядке, хотя эта цифра, вероятно, занижена.

За один 1933 г. органами ОГПУ Казахстана было арестовано свыше 21 тыс. человек. Особенным цинизмом на фоне чудовищного мора выделялся печально знаменитый указ от 7 августа 1932 г. – так называемый «закон о колосках». За покушения на социалистическую собственность только за 1932 г. в Казахстане было осуждено 33.345 чел. Значительную долю осужденных за подобные «преступления» составили дети и подростки[168]168

Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД… С. 428, 135, 126.

[Закрыть].

Территория Казахстана была определена сталинским руководством и как место «кулацкой ссылки» для десятков тысяч крестьян из России, Украины и других республик. Только за 1931 г. в Казахстане было расселено 182 тыс. раскулаченных, из которых 97 % составляли депортированные из других регионов страны. В 1932–1933 гг. в спецпоселениях республики умер 55.441 ссыльный; в течение 1933 г. в Северном Казахстане умерло в 19 раз больше ссыльных, чем родилось[169]169

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 тт. 1927–1939. – Т. 3. Конец 1930–1933. – М., 2001. С. 338–339, 404–405, 811.

[Закрыть]. Начало 30-х годов также стало периодом формирования огромной империи ГУЛАГа в Казахстане – развертывания на территории нынешних Карагандинской, Кустанайской, Семипалатинской и других областей больших концентрационных лагерей для заключённых со всего СССР.

Расстреляны на месте

Ответом на жестокости властей были массовые выступления и восстания: в 1929–1931 гг. в Казахстане их произошло 372 с числом участников более 80 тысяч. Особенно заметными очагами недовольства были Семипалатинский и Алма-Атинский округа, Адаевская степь. Участников антисоветских вооруженных выступлений работники ОГПУ десятками и сотнями расстреливали без суда и следствия. Одно из характерных дел такого рода расследовалось как раз при новом полпреде.

По приказу начальника Шетского районного отдела ОГПУ (относившегося к Карагандинскому оперсектору) Н. Сычёва 5 июня 1931 г. были расстреляны на месте восемь бежавших арестованных – «как не поддавшиеся поимке». Беглецы в одном нижнем белье, разломав потолок, сумели убежать из-под стражи и в 4-м ауле Каркаралинского района попросились на ночлег. Их приняли, накормили и уложили спать. А ночью повязали, избили до полусмерти и сообщили об этом поисковой группе. В группу входили А. Пучков – фельдъегерь райотдела ОГПУ, Бирюков – секретарь комсомольской ячейки села Белогрудовка, Б. Нагизбаев – прокурор района, и ряд других лиц. Полуживых беглецов погрузили на телегу и вывезли за аул, где они были расстреляны Пучковым. «После расстрела беглецов, – показывал один из участников казни, – мы поехали в Четский район. Там уполномоченный ОГПУ Сычёв дал нам указание говорить, что беглецы убиты во время перестрелки. Причем при отправлении нас на розыск беглецов дал распоряжение не привозить их живыми».

Начальник Карагандинского оперсектора ОГПУ Михайлов велел своему заместителю, начальнику СПО Плескачу, расследовать это дело: дескать, не могло быть такого, чтобы нельзя было никого задержать. Но неожиданно при допросах причастных к расправе чекистов стали выясняться и другие подобные факты. Например, той же весной члены коммунистических отрядов без суда и следствия расстреляли 27 чел. Сычёв же заявил: «Мои действия нисколько не противоречат всем имеющимся указаниям и директивам Семипалатинского оперсектора и ПП ОГПУ в КАССР, от коих и ни одной пяди не отступил».

Участник расстрела райпрокурор Нагизбаев на вопрос: «Знали ли Вы, что незаконное дело совершили?» ответил буквально следующее: «Считал это в порядке вещей, так как во время восстания… расстреливали арестованных без суда и следствия. Я знаю пять таких случаев, где расстреляны были 16 человек в апреле 1931 года». Так в орбиту внимания следователей вовлекались всё новые и новые участники незаконных расстрелов во время подавления так называемого Шетского восстания весной 1931 г.

В период этого мятежа Каркаралинский горрайотдел ОГПУ получил агентурное сообщения о том, что в ауле № 10 появились скрывавшиеся от преследований повстанцы. Для их поимки была сформирована группа, в которую вошли начальник горрайотдела Инте, его помощники Косубаев, Шайхутдинов, фельдъегерь Стамкулов и другие. Пойманных восемь человек Инте и его подчиненные, будучи пьяными, избивали всю ночь, а на рассвете расстреляли. Об изложенном факте узнал полпред ОГПУ в Казахстане Даниловский, который сначала отчитал чекистов за незаконный расстрел. Но когда Инте показал ему имеющееся на расстрелянных участников вооружённых выступлений следственное дело, полпред полностью согласился с организатором расправы.

Сычёв в подробностях рассказал об обстоятельствах расстрела в 20-х числах марта 1931 г. начальником отряда Чупиным мирного населения в одном из аулов Абралинского района, где участники восстания захватили трех фельдъегерей районного ОГПУ, которых раздели донага и привязали к столбам. Чупин, заняв аул, собрал всё оставшееся в ауле население, которое не ушло с повстанческим отрядом (около 70 чел.), выстроил и расстрелял из пулемёта.

Похожая кровавая история случилась после подавления восстания в Шубартауском районе в конце марта 1931 г. Начальник отряда Иерусалимов с бойцами остановился в одном из аулов, где один отрядник вскоре изнасиловал жительницу аула, а мужа жертвы, недолго думая, застрелил из винтовки. На выстрел прибежали соседи, которые забили насильника дубинами. Иерусалимову собравшиеся жители аула объяснили ситуацию и заявили, что необходимо назначить расследование, наказав виновных в убийстве отрядника. Но начальник отряда не стал разбираться и приказал открыть огонь по собравшимся. В результате погибли 27 чел., в том числе женщины и дети. Об этом случае Иерусалимов донес в ОГПУ, как о расстреле банды, за что был награждён Каркаралинским райисполкомом именным наганом.

Активность Сычева по разоблачению преступных действий своих коллег, естественно, не устраивала его следователей. Начальник оперсектора Михайлов заявил: «Ты, Сычёв, дело Четского района возьми на себя, а мы тебе дадим хорошую характеристику, тебя хотя и осудят, но всё же ты будешь человеком, мы тебя привлечём только одного». Сычев отказывался, за что ему угрожали расстрелом. Он неоднократно заявлял своим следователям, чтобы те приобщили к его следственному делу директивы вышестоящих работников ОГПУ, но не смог этого добиться.

Однако когда следователь из Алма-Аты Торопин доложил о деле Сычева временно исполняющему обязанности полпреда С. Н. Миронову-Королю, тот проявил интерес к директивам. В начале февраля 1932 г. от начальника Семипалатинского оперсектора ОГПУ С. А. Бака затребовали копии директив, которые через неделю уже были доставлены в Алма-Ату. Каруцкий внимательно просмотрел служебную записку Бака и прилагаемые к ней копии директив на 26 листах. Бак постарался составить объяснение таким образом, чтобы нейтрализовать заявления Сычёва по поводу директив. Он указывал, что банддвижение в Шетском районе получило свое проявление к моменту, когда массовые выступления в других районах в основном были ликвидированы. Поэтому Сычёв из всех директив по ликвидации банддвижения получил лишь некоторые.

«Указаний и установок, – пишет далее Бак, – подобным тем, что излагает Сычёв («в плен бандитов не брать, так как их негде содержать»), Семипалатинский оперсектор ни одному из райаппаратов не давал». Наоборот, отмечает Бак, «во всех своих директивах я подчеркивал необходимость сугубо осторожного подхода к ликвидации массовых выступлений, имея в виду значительное количество участников из числа бедняков и середняков, выступивших под влиянием провокационной деятельности байства».

Выводя из-под удара действия Семипалатинского оперсектора, Бак переложил ответственность на одного из работников аппарата полпредства ОГПУ – бывшего начальника Особого отдела Белоногова, в директивах которого были допущены фразы вроде «уничтожить банды» и т. п. Цель была достигнута – полпред Каруцкий, просмотрев копии директив, не нашел в них ничего компрометирующего. И он, и его заместитель Миронов-Король не стал тратить своё время на аудиенцию с Сычевым, который в итоге стал козлом отпущения.

В апреле 1932 г. выездная сессия Коллегии ОГПУ во главе с самим особоуполномоченным ОГПУ СССР В. Д. Фельдманом осудила Николая Сычёва к расстрелу, с заменой на десять лет концлагеря. Непосредственный исполнитель расстрела казахов Пучков получил два года. Любопытно, что Сычёва не освободили вскоре после осуждения, как поступали с большинством провинившихся чекистов. Он сидел ещё и в 1940-м…[170]170

Мозохин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953). – Жуковский: М., 2006. С.287, 294–295; Сведения казахстанских исследователей А. Иконникова и А.С. Таукенова (электронные версии).

[Закрыть]