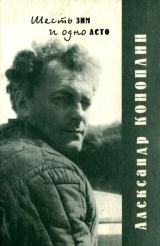

Текст книги "Шесть зим и одно лето"

Автор книги: Александр Коноплин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)

Должно быть, у меня был в этот момент совсем неказистый вид, потому что следователь снова подобрел лицом и спокойно сказал:

– Ладно, не переживай, будем считать, ты сам во всем признался.

– В чем признался?

– В том, что болтал.

– Но я…

– Ты допустил глупость, достойную школьника. А Филипович оказался еще глупее.

– Какую глупость?

– Фамилии «главарей» у тебя точно соответствуют наиболее распространенным фамилиям в данной республике. Сечешь?

– Секу…

– Так не бывает. Вернее, бывает у националистов. Ты же замахнулся на общесоюзную организацию.

– Гражданин полковник…

– Ладно, замнем для ясности. И займемся делом: раз есть входящая, значит, должна быть и исходящая. У тебя папирос больше нет? Что же ты, братец, идешь на допрос, а куревом не запасся? Ладно, поскучай, а я за тебя поработаю.

Он работал, а я не менее напряженно думал. Если бы полковник знал все, что я врал Филиповичу!

Бедняга Иван запомнил сотую часть. Но я не врал! Я фантазировал! Эта страсть обуревала меня с детства. В школе терпел неприятности от учителей и товарищей, в армии попал в беду. Арестовали меня не за «полуторку», хотя могли и только за это. Арестовали за некий союз, который я организовал в своей части. Тайный союз бывших десятиклассников с уставом и программой, сборищами в курилке. Детство, оборванное войной на самом интересном месте, продолжалось – нам все еще было неполных …адцать.

Один бывший профессор говорил, что мозг человека – загадка даже для ученого. Кроме известных каждому школьнику сведений о извилинах, в нем есть что-то такое, что с рождения определяет склонность к чему-то конкретному. У будущего бухгалтера он совсем не такой, как у будущего художника, поэта, певца, а ученым, по его словам, становятся еще до рождения. Зэки, слушая его, хохотали, а я вспоминал Пушкина: по математике у него были сплошные двойки. С другой стороны, рассуждения того старика-ученого шли вразрез с марксистско-ленинской теорией и смахивали на другую, преданную анафеме советской официальной наукой.

Фантазировал я всегда и всюду, но особенно плодотворно – в одиночке минской тюрьмы, где по воле следователей пробыл около года. Там сочинял и стихи, и прозу. После, в лагере, получив доступ к карандашу и бумаге, пытался записать придуманное в одиночке, но вспомнил лишь кое-что. Теперь это кое-что лежало в заначке у Вахромеева и представляло собой шесть общих тетрадей, исписанных убористым почерком. Друзья были уверены, что все, о чем писал, я видел своими глазами, во всех боях и приключениях участвовал, всех героинь любил и вообще только записывал виденное… Я никого не разочаровывал. Почему-то люди больше ценят литературу достоверную и пренебрежительно относятся к бесценному дару писателя – фантазии.

– Ну вот, – полковник потянулся так, что хрустнули суставы, – ознакомься и подпиши.

Из протокола допроса я узнал, что попал к очень строгому, даже жестокому следователю, дотошному, ехидному, опытному. Вопросы, задаваемые мне, отличались продуманностью, а ловушки, в которые я попадал, были просто гениальны. Только благодаря всему этому следователю Бурылину удалось установить, что в донесении заключенного И. Филиповича нет ни слова правды.

– Что со мной будет? – спросил я, все еще опасаясь за «голоса».

– Если бы это от меня зависело, то я бы приказал тебя высечь, а что решит начальство – узнаешь сам. Во всяком случае, брать с тебя подписку о невыезде считаю лишним.

Когда я, в полном изнеможении, опустился на ступеньки Управления, ледяные от ночного инея, колокол на зоне пятого ОЛПа возвестил о начале нового трудового дня. Ноги меня не держали, губы пересохли от жажды, глаза сами собой закрывались. «До чего же мы стали нежными!» – вспомнил я голос своего первого следователя, вырубившего мое сознание ударом кулака, и вздрогнул от легкого прикосновения. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Счастливика. Лицо его было серым, осунувшимся.

– Били? – прошептал он, косясь на закрытую дверь Управления. – Вот суки! А говорили, теперь не бьют!

– Та ни, нэ били, – позади меня стоял Семен Гапич, – крику ж нэ було…

– Сапогами? – допытывался Счастливчик, щупая мои ребра. – Меня тоже все больше – сапогами…

– Кажуть тоби, що нэ били! – рассердился Гапич. – Я бы чул…

Возле конюшни нас встретил Вахромеев, одетый по-зимнему. В руке он держал узелок.

– Ну что, Сереженька, они всё знают, да? А почему отпустили?

– Куда это вы собрались, Сан Саныч? – спросил я, улыбаясь.

– Да, наверное, туда же, куда и ты, – растерянно ответил он и вдруг обнял меня за плечи, – Сереженька, я ведь думал…

– Ну и что? И я думал, и все мы думаем и еще долго будем думать об одном и том же. А теперь давайте выпьем чего-нибудь, а то как бы у одного из нас не поехала крыша…

* * *

Еще раньше, от опытных зэков, я слышал, что освободившихся из лагеря некоторое время «держит» тайга. Зависит это от того, сколько лет пришлось зэку жить в тайге: чем больше, тем крепче она его держит…

Меня она тоже «держала». В каком-то странном оцепенении я слонялся по поселку, исполнял по просьбе Монахова ту же работу, по привычке не требуя денег (а он – тоже по привычке – мне их не предлагал), ходил на кладбище, сидел на безымянных могилках, потом шел в конюшню и умолял Сан Саныча не губить свою молодость, ехать на «материк», а вечером пил в станционном буфете горькую.

Вместе со мной пил водку Жора. Напившись, кричал, что всегда считал меня своим другом, что его напрасно пугают отставкой, что он и сам бы с удовольствием сбросил погоны, если бы не жена, заявившая, что «с голой жопой и без погон» он ей не нужен.

– Ах, Дуся, Дуся! Сказала: «Разведуся…» – он поднял голову и посмотрел на меня мутным взором. – Послушай, а ведь это стихи. Может, мне в поэты податься?

Начальниками КВЧ в лагерях ставят абсолютно не годных к нормальной службе офицеров, как правило, безвольных, безынициативных. Жора Пронькин пребывал в этой должности пятнадцать лет. Никакой иной профессии, кроме «возглавления культуры», у него не было.

– А правда, что поэтам здорово платят?

Подошла официантка, смахнула полотенцем со стола крошки, поиграла глазами.

– Вчерась лимону навезли – ужасть сколько. Что ни работаю – первый раз. Может, принесть? От цинги первое средство. Опять же с коньячком заказывают…

Жора пьяно махнул рукой.

– Перевод денег. Я как-то в Красноярске был. В Управлении Краслага. С дочкой. Там в буфет тоже лимону привезли. Все кинулись. Я тоже купил. Дочка откусила – заплакала, я попробовал – скулы свело. Клюква и то лучше. И за что деньги дерут?

Я вспомнил Басова, его неимоверную, до судорог в скулах, страсть к этим фруктам, взял десяток и, прихватив по совету официантки бутылку коньяка, вышел из буфета.

У входа стоял и курил «Беломор» вертухай Пашка.

– Широко живешь. Все патреты лепишь? Слепи с меня.

– Хочешь лимона?

– На хрена он мне! – обиделся Пашка, и даже глаза его сузились до щелочек: уж не смеется ли над ним вчерашний зэк?

Кто-то робко тронул меня за рукав. Обернувшись, я увидел… нет, не человека, а жалкое его подобие: согнутое, колченогое существо с морщинистым лицом, беззубым, ввалившимся ртом, слезящимися глазами в венчике красных век. Голос у него был хриплый, простуженный.

– Гражданин начальник, не сочтите за дерзость… Но, если возможно… маленький кусочек! Как воспоминание…

– «Гражданин начальник»! – хохотнул Пашка. – Этот начальник позавчера казенный бушлат скинул! – губы его кривились. Похоже, он меня, вольного, ненавидел больше, чем зэка.

– Знаю, – спокойно сказал человек, – но из уважения… Так могу я надеяться, гражданин начальник? Голубая мечта двадцати лет…

Я дал ему два лимона, он поблагодарил, но не ушел, а двинулся следом за мной. Возле дома Ульяны я сказал:

– Здесь живет мой друг. Прекрасный человек. Но у него – жена! Тоже достойная женщина…

– Вашего друга зовут Валентином Владимировичем, – сказал мой спутник, – он действительно хороший человек.

Мы вошли в дом. На кухне голый до пояса Счастливчик стоял, наклонясь над тазом, а Ульяна Никитична лила ему на спину воду из чайника. Басов орал как поросенок, но от горячей струи почему-то не увертывался.

– Ты кого привел? – закричал он, увидев моего спутника. – Это же Герка Рыдалов! Его весь Краслаг знает. Бывший чекист. Теперь по столовым миски вылизывает.

– Не верти башкой, – сказала Ульяна, – в ухи налью.

– У него руки в крови, – не унимался Басов, – в тридцатых годах лично пытал арестованных.

– Я только выполнял приказ, – заученно проговорил Рыдалов, – к тому же я пострадал…

Басов вытерся чистым полотенцем, надел рубаху и, оглядев нас еще раз, махнул рукой.

– Ладно, заходите оба.

Хозяйка подала на стол жареную картошку со свининой, соленые грибы, огурцы и холодец своего изготовления. Обозрев стол, Счастливчик в восторге поднял руки.

– Под такую закуску, Уленька, грешно не выпить!

Уленька показала ему кулак. Басов стал без интереса тыкать вилкой в тарелку, я вообще ни к чему не притронулся – после освобождения неожиданно потерял аппетит – и Рыдалов уплетал за троих.

– Меня Феликсу Эдмундовичу рекомендовал сам Лев Давидович Троцкий, – ни к кому не обращаясь, начал он, – мы с ним знакомы еще с эмиграции. Интеллигентный человек.

– Троцкий – предатель и изменник, – скучно напомнил Басов.

– Если кто и был настоящим коммунистом, так это Лев Давидович.

– Опять ты за свое? – повысил голос Счастливчик. – Мало тебе двадцати лет зоны?

– Он был культурным, образованным человеком, – не унимался Рыдалов, – в Кремль въезжал не иначе как с музыкой. «Марш Родомеса» называется. На заднем сидении его автомобиля стоял граммофон, и матрос ставил эту пластинку. Кто еще из вождей, скажите мне, так понимал революцию? Для него это поэзия, романтика, а для них… Конечно, я не имею в виду товарища Сталина… Для остальных революция всего лишь средство, с помощью которого они пришли к власти. Даже матросы это понимали! – Рыдалов достал откуда-то грязную тряпочку и вытер слезящийся глаз. – Конечно, барские замашки у него имелись, и за это мы его критиковали…

– Ты лучше про своего Феликса расскажи, про то, как вы с ним допрашивали в подвалах Лубянки, как руки выворачивали, кости в тисках ломали!

– Что ж, это тоже был рыцарь революции, неподкупный, честный, но Лев Давидович все равно выше.

– Ну, хватит, – сказала Ульяна Никитична, отбирая холодец. Воспоминания бывшего чекиста ее не трогали, беспокоил быстро убывающий холодец.

Неожиданно Счастливчик положил мне руку на плечо.

– Вот хочешь верь, хочешь нет, а я Сталина за некоторые поступки уважаю.

– За какие именно?

– А вот хотя бы за этот. Никто, кроме него, эту кодлу, – он указал пальцем на сгорбившегося на своем стуле Рыдалова, – не уничтожил бы. Не посмели! А он всех этих троцких, бухариных, зиновьевых, радеков и прочую сволочь – к ногтю! Из верных ленинцев только придурков оставил Калинина да Ворошилова. Ну, разве еще кое-кого, но обязательно – придурков. Остальных – в землю, чтоб не смердели! В первом поколении! И на заслуги перед революцией и Лениным не поглядел. Они небось рассчитывали и дальше с музыкой в Кремль въезжать, а там, глядишь, их высерки поехали бы, а там и внуки… Не вышло. Встречал я их тут… А больше на Колыме, в Магадане… Конечно, цель у него была одна: боролся за власть, поэтому я его не идеализирую, но что есть, то есть: сделал доброе дело. За муки народа нашего, за проклятую революцию, за расстрелянных, замученных, ни в чем не повинных, за жен их за детей! Думаю, он бы и до Ленина добрался, не сдохни тот раньше. А жаль: пусть бы кровушкой своей умылся, марксист проклятый!

В комнате давно уже царило гробовое молчание. Даже Ульяна смотрела на Счастливчика со страхом. Глаза его, и без того большие, теперь, казалось, вот-вот вылезут из орбит, рот кривился, щека подергивалась, лицо посерело и было мокро от пота.

Схватив мужа поперек туловища, Ульяна поволокла его в кровать, я бросился ей помогать, и в комнате остался один Рыдалов. Когда, успокоив Счастливчика, мы вернулись, Рыдалова за столом не было.

– Ой, лихо нам! – запричитала Ульяна. – Донесет проклятый чекист, а Валентин еще одного срока не выдержит!

Схватив куртку, я выбежал на улицу. В конце ее, припадая на левую ногу и сильно раскачиваясь на ходу, ковылял Рыдалов. Я бросился за ним, но Рыдалов не зря работал в подручных у Дзержинского, он сам ждал меня, вжавшись в щель между бревнами углового дома и забором. Не заметив, я проскочил мимо в полуметре от него и остановился. Будь у Рыдалова нож, он мог бы зарезать меня как цыпленка. Думаю, никто не стал бы меня искать – уже не зэка, но еще не вольняшку…

– За душой бежишь, сучонок? – сказал он. – Так за ней ангелы приходят, а ты черт! – он вылез из своего укрытия. – Чего стоишь? Бей! Коли! Ведь за этим бежал. Дурачок! Думаешь, мне моя жизнь дорога. Это вам она видится Северным Сиянием, притягивает, а для меня она давно кончилась. Я давно мертвый! – он распахнул бушлат. Под грязной нательной рубахой угадывался скелет, обтянутый кожей.

Я плюнул и пошел прочь. И услышал позади хриплый смех. Смеялся Рыдалов.

– Что, парень, трудно убить человека? То-то! Это уметь надо. Вот урки – те умеют. А ты не урка. Тебе, чтобы убить, надо быть уверенным, что ты прав, что так надо и что другого выхода нет. А ты ни в чем не уверен, так что проваливай.

Недалеко от дома Ульяны мне преградил дорогу пьяный Пашка.

– Суки! – орал он. – Свободы захотели? А этого не хотите? Все вы на крючке! Раскололся ваш красавец Туманов, всех заложил! Теперь подохнете на нарах!

Я дал ему по зубам и, перешагнув через него, упавшего, вбежал в дом. Выслушав, Счастливчик сказал:

– Я вам, дуракам, давно твержу: смывайтесь, пока не поздно. Эх, Ваня, Ваня! Вот уж не думал… Небось фотографию свою пожалел: разделали бы ее на допросах, а бабы красивых любят. Очень он берег свою внешность. Зеркальце у меня выпросил… Ну да ладно. Ты, Серега, сей же час дуй на станцию. Может, еще успеешь… Обо мне не думай. Мне в лагере даже лучше: одевают, кормят, моют, а помру – похоронят за Черной речкой, и все дела.

Мы обнялись. Ульяна плакала навзрыд.

Несмотря на напутствие Счастливчика, я все-таки забежал в конюшню к Вахромееву. Во-первых, чтобы проститься. Во-вторых, в заначке, как раз над стойлом Спокойного, лежала моя рукопись. Писал, конечно, урывками, но зато, с тех пор как прибыл в лагерь, регулярно переделывал написанное. Много раз ее собирались конфисковать, но спасал закон: рукопись – ценная вещь и должна храниться наряду с личными вещами заключенного до его освобождения. Как ценную вещь, мне ее не выдавали, но позволяли добавлять новые страницы. Выдали полностью после освобождения, потрепанную, со следами жирных пятен. Скорей всего, читал придурок-каптерщик Матвей Смилга – бывший секретарь Зиновьева.

Комнатку Вахромеева я нашел разоренной: дверь распахнута, окно выбито, по полу разбросаны газеты, бумаги, тряпки. Моих тетрадей тут не было. Я нашел их в заначке, целыми и невредимыми, перевязал веревочкой и спрятал за пазуху. Уходя, неосторожно стукнул дверью. Тотчас под потолком зажглась лампочка. Свистящий шепот произнес:

– Кто тут?

Этот шепот был мне хорошо знаком. У Вахромеева имелся начальник – тоже бывший зэк, а теперь заведующий конюшней Яков Михайлович Цыва, по словам Вахромеева, прекрасный человек. Несколько лет назад в зоне урки ради развлечения влили ему в горло электролит…

– Спускайся, – прошептал он, – дело есть.

– Где Сан Саныч? – спросил я. Цыва горестно покачал головой.

– Говорили ему… Упрямый старик. Разве так можно? – он вынул из кармана готовальню и протянул мне. – Вот, велел передать…

– И больше ничего?

– Сказал, чтобы ты когти рвал. Петьку вашего в поезде взяли. Сегодня утром. Жака полчаса назад повели. Еще двоих не разглядел. Тебя искали. Сержант Малин здесь сидел, теперь, наверное, обедать пошел, так что торопись…

– Все! Бегу на станцию! Прощайте!

Цыва ухватил за рукав.

– Туда тебе нельзя: пасут. – Он отворил дверь в дежурку. За столом сидел Иван Затулый. – Вот он довезет тебя до Нижней Поймы, там сядешь на дальневосточный и – мимо нас, до Москвы. Счастливчику предлагали – отказался. Жаль. Пропадет хороший человек.

Мы вышли. Возле конюшни, под навесом, чтобы не заметили издали, стоял видавший виды ГАЗик. Затулый откинул спинку, я забрался внутрь. Цыва бросил в машину какой-то узел.

– Тут твои шмотки. Пальто не нашел. Наверное, Пашка увел. Ничего, в куртке доедешь, в Москве тепло. Трогай, Ваня.

* * *

Утром следующего дня я сидел в купе поезда Владивосток-Москва, одетый в дешевый, но вполне приличный костюм, велюровую шляпу и лагерные ботинки. Мои новые, очевидно, пропали при обыске у Вахромеева. Моими спутниками были два геолога – молодой, безусый, весь в чирьях, и пожилой, плотный человек с густой черной бородой и начинающими седеть кудрявыми волосами. На обоих были одинаковые куртки на собачьем меху, брезентовые плащи с капюшонами и болотные сапоги.

Раздевшись, молодой с кряхтением и стонами забрался на верхнюю полку и, повозившись немного, захрапел. Его спутник, рассовав по полкам рюкзаки, ружья и какие-то ящики, сел к столику, достал из заднего кармана брюк плоскую алюминиевую флягу и сделал большой глоток.

– Зэк? – он подмигнул мне. – Не беглый? Впрочем, мне все равно, – он сделал еще глоток.

В эту минуту в купе вошла девушка с небольшим чемоданом и, оглядевшись, строго спросила:

– Курящие есть? Если есть, прошу не курить, я не выношу табачного дыма. А девятое место освободите, оно мое.

– Какое счастье! – вскричал геолог. – А у меня восьмое… Да вы проходите, не бойтесь, я не кусаюсь… Давайте ваш чемодан. О! Наверное, учебники. Вы учительница? Начальные классы? Восьмилетка? Неужели средняя? Вы так молоды…

Затем, не дав девушке опомниться, схватил ее за талию и усадил рядом с собой, как бы говоря мне: эта – моя… Бедняжка молча переводила тревожный взгляд с меня на него и обратно. Вероятно, она подумала, что мы – из одной шайки. Жизнерадостный геолог заметил.

– Э! Слушайте, не смотрите на него! Он – зэк. Видите ботинки? А беглый или нет, мы узнаем. – Он явно разыгрывал роль оперативника. Достав какое-то удостоверение, раскрыл его, но заглянул в него сам и тут же положил в карман. – Ну так как, сам будешь колоться или применить силу?

– Да иди ты!.. – кровь бросилась мне в лицо. Неужели теперь всю жизнь всякий проходимец будет с ходу узнавать во мне зэка? Что же за печать шлепает каждому из нас проклятая зона? – Тебе-то что? Ты же не опер!

Получив отпор, он слегка смутился.

– Верно, не опер. Геолог. Начальник партии и, между прочим, член бюро! – он свирепо взглянул на меня, но затем его взгляд смягчился, он снова достал флягу, сделал глоток и неожиданно протянул ее мне. – Не обижайся. Бдительность – прежде всего. А это – «Армянский». Высший сорт.

Я молча отодвинул его руку. Девушка приободрилась: я не из компании нахала… Подумав, она пересела от геолога ко мне.

– Ну вот, – он разочарованно поджал губы, – даже пошутить нельзя.

– Шутить надо осторожно, – назидательно проговорила она, – чтобы не обидеть человека. А вы так бесцеремонно… Может, этот молодой человек вовсе не из заключения. Правда, ведь? – она с надеждой взглянула на меня.

– Да зэк он, зэк, – презрительно повторил геолог, – только, похоже, не беглый, – он снова отхлебнул. – А вы, по-видимому, едете на место работы? С похвальной грамотой закончено Канское педагогическое училище, и получено назначение в Тьмутаракань…

– А хотя бы и так! – с вызовом ответила девушка. – Все равно вы не имеете права вмешиваться.

– В вашу личную жизнь? Да я и не вмешиваюсь, просто подбираю кадры для своей партии. В настоящий момент мне нужен радист и повариха. Вы умеете готовить? Кстати, как вас звать?

– Ниной, – машинально ответила девушка, завороженно глядя на геолога.

– Отлично, Ниночка, вы мне подходите. Меня зовут Сурен Георгиевич, – двумя пальцами он поправил прядь волос на ее лбу, – так лучше. Люблю красоту и аккуратность.

Нина вспыхнула и… пересела к нему. Скорей всего, до этого ей никто не говорил о красоте, ибо трудно придумать более нелепое личико: круглое, по-детски одутловатое, усеянное крупными веснушками. Брови и ресницы у нее были неотличимы по цвету от кожи, глаза бледно-голубые с крошечным зрачком-точкой.

Но геолог ее уже оставил и обратился ко мне.

– Пойдешь ко мне, парень? Не пожалеешь, честно говорю.

– Я беглый.

– Получишь профессию, будешь зарабатывать больше доктора наук, женишься. Приданое – шестимесячный оклад, трехмесячный отпуск. Ты же умный, я вижу… Решай.

– Вы что, колдун? – спросила Нина.

– Колдун? Пожалуй… Приоденешься как следует, на книжку положишь.

– Я вор-рецидивист, у меня семь судимостей.

– Судимости снимем. Если согласен, сойдешь с нами в Красноярске, в Управлении оформим документы, переночуем в гостинице в номере с ванной, а завтра – в поле. В Саяны.

– Да будет вам! – мне стало скучно. – Сыт я вашими Саянами. Домой хочу.

– Значит, не по пути, – сказал он.

– А я умею готовить! – вдруг сказала Нина.

– Да? Ты что, девочка, в самом деле захотела в тайгу?

– Да. Романтика – моя страсть.

– Э, слушай! – вдруг рассердился он. – Нельзя же так… Надо маму спросить, самой подумать.

– Но я уже взрослая! – настаивала она. – И потом, мне хочется испытать все.

– Да пойми ты! – он наконец обернулся к ней. – Мне нужны крепкие парни. Такие, как он. Но он не хочет. Дурак. Пять человек надо. А у меня всего один, да и тот пальцем деланный. А работа адовая, без выходных и отпусков, круглый год без крыши над головой, под дождем и снегом, броски по горам…

– Странная агитация, – сказал я.

– Э, слушай! Это же не для тебя!

– А для меня?

– Каждые два года – отпуск на три месяца. Хочешь, в профилакторий под Красноярск, хочешь – к морю. И все это – с полными карманами. Все девушки твои. Ну, как агитация?

– Учиться хочу, Сурен Георгиевич, не обижайтесь. «Голубая мечта», как сказал один человек. Закончил девять классов, потом сразу на фронт. Потом служба, а потом лагерь. Еще у меня есть дело, которое надо продолжить.

– Э! Какое у тебя может быть дело? Ты же прямо с нар!

– Повесть, Сурен Георгиевич. А может, роман. Пока не знаю.

– Какой роман? Ты что, сам пишешь?

Я кивнул. Он оглядел меня от стриженой макушки до лагерных ботинок.

– Слушай, сколько тебе лет?

– Двадцать восемь. Скоро исполнится…

– Двадцать восемь… Романы надо начинать писать, когда тебе, по крайней мере, сорок. Когда есть опыт и сил еще много. Двадцать восемь! Стихи пишут в эти годы! И только о любви, потому что ни о чем другом думать не могут. И ничего не знают в жизни…

– Чарльз Диккенс написал первый роман в двадцать пять, – напомнил я.

– Хорошо, – согласился он, – если напечатают, пришли почитать. Как называется?

– «Соловей, соловей, пташечка».

– Про птичек? Не присылай. Некогда читать, работа.

– Не пришлю.

Мы замолчали. Но тут подала голос наша попутчица.

– Вы что же, передумали, товарищ геолог? Зачем тогда звали? Я люблю путешествовать. И потом, я комсомолка! Вам что, дороже бывший заключенный? Вы ему больше доверяете?

– Путешествия, романтика… – Сурен Георгиевич потер ладонью колено. – Вот она, романтика: ревматизм! Говорят, на всю жизнь. А звал, потому что – заносит… Как вырвусь из тайги да увижу такой персик, так и заносит… Я еще не старый. Но ты не в моем вкусе, девочка. Поезжай к маме. Моя работа не по тебе.

– Но вы же меня совсем не знаете! – пошла в наступление Нина. – Я спортсменка, мой папа военный, и, в конце концов, вас могут заставить!

Бедный Сурен Георгиевич! После такого натиска он как-то сжался, стал меньше ростом и, не ответив, полез к себе на полку. А я смотрел на Нину. Похоже, она в самом деле закончила педагогическое училище с Почетной грамотой и не представляла до этой минуты, что кто-то станет ей в чем-то отказывать. Чего доброго, в Управление нажалуется. Впрочем, она вскоре успокоилась и начала обстоятельно готовиться ко сну.

А я смотрел в окно. Назад, в прошлое, уносилась тайга. Точь-в-точь как шесть с лишним лет уносилась назад моя милая Родина. Всегда что-то уносит от нас неумолимое Время.

Сурен сказал, что я ничего не видел в жизни. Дорогой геолог, вас в очередной раз «занесло». Жаль, что вы уже спите и не слышите. Это с высоты ваших пятидесяти мои двадцать восемь кажутся детским возрастом. Но наше поколение не молодо, оно, скорее, слишком зрело. Прямо из детства мы шагнули в голод, холод, в кровь и смерть. Ваши красочные описания будней профессии – детский лепет по сравнению с тем, что пришлось испытать нам, семнадцатилетним солдатам. А потом это несчастье… Вас, кстати, и это миновало, вы взирали на все происходящее с высоты Саянских гор, вам платили профессорскую зарплату за то же самое, что мы, зэки, делали бесплатно. Вы и сейчас на меня смотрите свысока и даже отказались читать мою будущую книгу. А зря. Она о людях, с которыми вы наверняка никогда не встречались, потому что их давно нет на свободе. Они живут только в сталинских лагерях. Точнее, доживают. Россия, которую они любили и служили ей верой и правдой, их предала. Оболваненная большевиками, запуганная их неистовым террором, она отдала своих лучших детей на закланье Сатане. Уже четверть века Зона съедает их одного за другим. Так поедает своих детей гадюка. Я нашел их уже старыми, больными. Они перенесли горя и мук столько, сколько выпало на долю всему русскому народу. Самое невероятное в том, что они продолжают любить свою Родину и, умирая, благословляют ее на жизнь. Они верят в нее даже теперь. Последние из могикан, осколки благородного российского дворянства, дышать с которыми одним воздухом не пожелали большевики. Я согласился их выслушать. Они прошли через мою лагерную жизнь, как луч солнца прорезает тьму, отпечатались в памяти. Я благодарю изверга и тирана, давшего мне возможность увидеть их, всех сразу, пока они еще были живы. Это от них я узнал о своей Родине много такого, что навсегда постарались забыть советские историки, что скрыто от молодого поколения.

Вы посылаете меня учиться. Но я прошел в Зоне не один университет. В камере минской тюрьмы профессор Панченко читал мне лекции по химии; в заледенелом бараке на Тунгуске о Белой Армии рассказывал воспитанник Пажеского корпуса Владимир Миролюбов; мне, а не вам доверял сокровенные мысли один из верных стражей революции балтийский матрос Фомин; мне, а не вам каялся в смертных грехах бывший надзиратель с Лубянки; в разговоре со мной отводил душу Герой Советского Союза генерал-лейтенант Крюков. Зона, как будто специально для меня, собрала их вместе.

Конечно, я буду учиться. У каждого должна быть профессия. Но это не помешает мне выполнить свой долг перед вечными узниками большевизма.

После Нижнего Ингаша я уже не отрывался от окна – боялся прозевать знакомый поселок. Неожиданно пошел снег, и к Решетам мы подъехали в снежной круговерти. Сквозь метель я с трудом разглядел в начале перрона отставного вертухая Пашку, а в конце – сержанта Малина. Охранники ёжились от ветра, закрывали лица воротниками шинелей и на окна проходящего мимо поезда не смотрели.

И опять я добрым словом помянул Счастливчика – Басова: посоветовал старый лагерник указать в документах конечным пунктом не мой родной Ярославль, а мало кому известный городишко во Владимирской области.

1954–1996