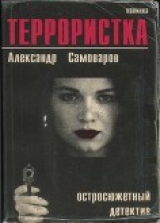

Текст книги "Террористка"

Автор книги: Александр Самоваров

Жанр:

Крутой детектив

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)

4

Свою дочь Дориан Иванович Снегирев ранним утром не ждал. Он лег спать часа два назад и был еще пьян. Но в дверях его квартиры стояла Оля, и он широко улыбнулся, воскликнул радостно, правда, немного хрипловато: «Оленька», – легко обнял дочку за плечи и втолкнул в полутемный длинный коридор. Одновременно своими затуманенными мозгами соображал, куда деть Клаву?

В прошлый раз, застав его с любовницей, Оля устроила скандал. Дориан Иванович с самим собой был всегда честен – дочь он боялся физически. Она была вся в мать, с которой Снегирев расстался двадцать семь лет назад ровно за месяц до рождения Оли. Женился он, влюбившись в ее красоту, в ее тело, но железная воля молоденькой девочки скоро превратила его в раба. Главное, жена начала презирать его. И он бежал. А с год назад на пороге его дома появилась дочь – надменная, еще более красивая, чем мать, и он принял ее. У Дориана Ивановича было много пороков, но он был всегда искренен в своих поступках и добр.

Пока Оля снимала плащ, искала тапочки и возилась перед зеркалом, Снегирев пошел к ореховому буфету старинной работы, который он отреставрировал собственными руками, воскресил к жизни, как он выражался, и, здраво решив, что, не выпив, он никакого решения не примет, выпил. В буфете осталась только водка, но на тарелочке лежала половинка кислого огурца. Великое дело – огурец после водки.

Маневрируя возле буфета, он проследил, как Оля прошла в комнату, где всегда останавливалась, когда жила у отца. И обнаружила там спящую голую красотку. Одеяло валялось на полу. Женщина спала раскинув ноги, ее распущенные черные волосы разметались по подушке.

Оля взяла со стола стакан, в котором была минеральная вода, и вылила на лицо красавицы. Та, вопреки ожиданиям Оли, не завизжала, но глаза открыла:

– Ты что, подруга? – пьяно пробормотала она, стирая с лица и груди минералку.

– Это моя кровать, – сказала Оля, – и я очень хочу спать. Я не спала ночь.

– Так ложись, места здесь на четверых хватит, – сказала женщина, томно прикрыла глаза и перевернулась на другой бок.

– Оленька, так ты ночь не спала? – появился Дориан Иванович. – Детка, мы сейчас все устроим. А девочку не трогай. Это моя натурщица.

– И вы ночь не спали… рисовали, – сказала Оля.

– Ну хватит, Оля, – поморщился Снегирев, – ты же все понимаешь. Я не ребенок в конце концов, и это стыдно – врываться в дом к отцу и устраивать ему сцены.

Он в свои шестьдесят был еще очень красив. Смуглый, с седой гривой волос, ласковыми молодыми глазами. Оля, как и мать, презирала его, но и любила. Порочный, развратный, он был источником непонятного для нее тепла. Она всегда отдыхала в его доме. И сейчас надеялась отдохнуть.

– Слушай, папа, – сказала она и стала загибать длинные пальцы, – я хочу принять ванну, поесть и выспаться…

– Сейчас, сейчас, сейчас… – замахал руками радостный Дориан Иванович, понимая, что скандала не будет.

Но холодильник оказался пуст. Единственное, что осталось, – это та же водка, банка со шпротами и кусок черствого хлеба. Снегирев был растерян. Но еще больше он растерялся, когда увидел, с какой жадностью стала есть шпроты и хлеб его дочь.

Когда же он, уверенный в том, что Оля откажется, налил ей полстакана водки, она выпила и даже не поморщилась.

– Детка, я приготовлю тебе ванну, ты ложись в мою постель – она чистая, а пока ты спишь, я съезжу на рынок и куплю столько еды, что нам хватит на неделю.

Снегирев был талантливым художником. Окруженный постоянно друзьями из богемы, он не знал недостатка в заказчиках. В последние два года к нему приводили иностранцев. Портреты им обходились дешево, а Дориан Иванович стал вполне обеспеченным человеком.

Он наполнил сиреневую круглую ванну горячей водой, плесканул туда несколько шампуней и взбил рукой яркую, белоснежную пену. На столике рядом с ванной была парфюмерия на любой вкус. Что-нибудь и дочке подойдет. Старый ловелас знал, как нужно обходиться с женщинами. Путан он не терпел, но красивых девочек возле него вертелось много.

– Спасибо, папа!

Оля оценила услужливость отца. Быстро сорвала с себя одежду и погрузилась в горячую воду. От усталости и выпитой водки, от жара чудесной пахнувшей воды она расслабилась настолько, что ее охватила дрема. Перед глазами замелькали разноцветные круги, квадраты, вспыхнула всеми цветами радуга. Но стоило ей задремать сильнее, как тут же стали сниться кошмары, и она со стоном открыла глаза. Приняла прохладный душ и, закутавшись в огромное махровое полотенце, прошла к дивану. Она еще выдержала несколько минут, кое-как просушив волосы феном, уткнулась в подушку и уснула.

Сначала перед ее глазами все вертелись какие-то волосатые рожи, мелькали волосатые же руки по локоть в крови, она застонала, забилась, но сила усталости была так велика, что она провалилась в черную яму долгожданного глубокого сна.

Она не видела и не слышала, как в комнату зашел отец, как он накрыл ее еще одним одеялом (квартира пока не отапливалась, и было холодно), как поцеловал тихо вспотевший лоб.

Дориана Ивановича пробила слеза. Он жалел свою дочь, он любил ее, но не понимал, что с ней происходит. Кто она? Чем занимается? Почему исчезает на полгода? Почему, появляясь в Москве, предпочитает останавливаться у него, а не у матери?

Все бы объяснялось бы просто, будь она шлюхой. Но, кажется, Оля была довольно безразлична к мужчинам и обладала совершенно иным характером, чем девицы этой профессии.

Когда он ее прямо спросил, приложив обе свои большие белые руки к сердцу, – не может ли он чем-нибудь ей помочь, она ответила:

– Я солдат, а не шлюха.

Такой ответ запутал происходившее с Олей еще больше.

Дориан Иванович взял небрежно брошенную дочерью в коридоре сумку, спьяну перевернул ее и… из сумки вывалились пачки денег, пистолет. Он осторожно взял в руки оружие, попробовал его холодную тяжесть на руке, но решил, что пистолет газовый. Куда больше его встревожили деньги.

– Скверно, скверно, – пробормотал незадачливый отец и аккуратно повесил сумку с пистолетом и деньгами поглубже в платяной шкаф.

Потом он зашел в комнату к своей молодой любовнице Клавдии. Накрыл и эту бабенку с чудным, прекрасным телом. Выкурил сигарету. Старчески крякнул, взял заработанные на прошлой неделе сорок тысяч рублей и сто долларов, набрал сумок, пакетов и вышел из квартиры.

Было семь часов утра. Киоск напротив дома уже открылся.

– Танечка, – попросил знакомую киоскершу Снегирев, – мне пива две баночки.

– Попробуйте вот это, – откликнулась Таня из глубины ларька, – отличное, Дориан Иванович.

Художник выпил пива, оглянулся вокруг. На рынок ехать было еще рано, и он прошел на любимую свою лавочку под старым кленом.

«Странная девочка, – подумал он об Оле, – все, что я о ней знаю наверняка, – это одно: она любит стихи Есенина. Маловато, чтобы понять женскую душу».

А он стал думать свою постоянную думу. Еще год-два, и он превратится в старика. Его перестанут любить женщины, а если и будут с ним спать, то только за деньги. Как явление в искусстве его творчество не состоялось. Семьи у него нет. Привычный образ жизни в любой момент может прервать или болезнь, или революция какая-нибудь.

Сколько раз он собирался нарисовать этот клен и каждый раз не решался. Клен-старик, и он сам – почти старик. С этим деревом Дориана Ивановича связывала мистическая связь. «Старик, – погладил шершавую кору дерева Снегирев, – когда тебя срубят, и я недолго протяну».

И хотя никто не собирался рубить дерево, на глаза Дориана Ивановича навернулись слезы.

Он пошел и взял еще пива. Спешить было некуда. Потом еще. Глаза его слиплись, и он заснул крепким сном еще очень здорового человека. И дыхание его было чистое, как у ребенка. Может быть, он за всю свою жизнь ничего путного не сделал, но и вреда никому не причинил. Не доносил, не клеветал, не унижался, не лез в первые ряды… И потому спал спокойно пожилой художник на лавочке. А продавщица из киоска приглядывала, чтобы этого красивого и вежливого мужика не обокрали.

…У них были холодные глаза убийц. Их было слишком много. Друзья были где-то рядом. Но они не могли пробиться к ней. Она слышала гогот смуглой солдатни и почему-то точно знала, что ее растопчут на кресте. Нет, она не закричит. Но где же Станислав?

Оля проснулась от того, что кто-то сильно тряс ее за плечо.

Над ней стояла молодая брюнетка.

– Извини, что бужу, подруга, – испуганно сказала та низким голосом, – но ты так кричала. У тебя что-нибудь болит?

– Душа, – ответила Оля, облизывая сухие губы.

Она вспомнила: эту женщину она облила сегодня утром минералкой.

– Слушай, – говорила та, – может тебе помощь нужна? Сделать что?

– Сколько времени? – спросила Оля.

– Да часа два, видишь, солнце на улице. А меня Клава зовут.

– Меня Оля. Мне кошмары снились.

– А какие? Мне тоже часто снятся.

Полнотелая брюнетка села на кровать.

– Не помню, – сказала Оля, – помню, что страшно.

– Слушай, а ты кто?

– Дочь Дориана Ивановича.

– А я… – Клава замялась, – в общем, он мне нравится. Я жалею, что я ему не дочь. Милый он мужик.

– Он добрый, – согласилась Оля. – Раньше я не понимала, что по-настоящему добрых людей очень мало. Добрый – тот, кто все может простить или почти все. А я злая, очень злая.

– Брось, девочка, – сказала Клава и погладила голое Олино плечо. – Все пройдет. Мы, бабы, живучие. Со мной чего только не делали, а я живу. Даже сама этому удивляюсь.

У Клавы была очень хорошая улыбка. О таких говорят: человек со светлой улыбкой. И действительно, стоило ей улыбнуться, и глаза наполнялись спокойным влажным блеском, озаряли лицо.

– А куда Дориан Иванович делся?

– Не знаю, – пожала плечами Оля.

– Два часа уже, – застонала Клава, – голова раскалывается, в доме ни грамма спиртного, и папа твой пропал.

– Я помогу тебе, подруга, – улыбнулась Оля, – ты до магазина дойти можешь?

– А у тебя деньги есть?

Оля встала, ощущая тяжесть в затылке. Сон не освежил ее. Он как бы загасил ту лихорадочную энергию, которая поддерживала ее последние две недели.

Сумку свою она нашла быстро и справедливо решила, что те десять тысяч, что не достались таксисту, должны пойти на доброе дело – Клаве надо помочь.

Та уже была одета и била от нетерпения каблучком, как резвая лошадка копытом.

А уже через десять минут она принесла шампанское, водку, ликер, пиво, банки с паштетом и солеными болгарскими огурцами.

– Подожди, – сказала она, – сейчас я поправлю здоровье, и мы с тобой сядем за стол.

У нее была своя метода поправлять здоровье. Сначала она налила в большую кружку пива, долила туда водки и выпила смесь.

Потом выпила полстакана крепкого ликера и, блаженно вздохнув, закурила.

«Она алкоголичка», – подумала с сожалением Оля, наблюдая за молодой женщиной.

– А теперь мы будем пить шампанское, – сказала Клава.

– Да я все больше водку в последнее время пила, – сказала Оля.

Клава усмехнулась. Умело, по-мужски открыла шампанское. Прокомментировала:

– Обалдеть, шампанское стоит столько, сколько две банки пива. Ты чего-нибудь понимаешь?

Потом они закусили. Оля обратила внимание на удивительно ловкие и какие-то «уютные» Клавины руки. Она резала хлеб, намазывала на него большие куски паштета, и от ее движений, от миловидного расслабленного лица возникала домашняя атмосфера.

За год скитаний Оля отвыкла от домашнего уюта. Да был ли он в ее жизни? У матери не было божьего дара женщины-хозяйки. Все, что не касалось школы и ее учеников, стояло для нее на втором плане. Готовила она средне, без азарта, убирать в квартире не любила.

А Клава была явно «домашняя» женщина.

– Если Дориан принесет мяса, я сделаю такие отбивные, – подмигнула она Оле. – И куры тоже неплохо, мы их в духовке запечем.

– Слушай, а как ты попала к отцу?

– Осуждаешь?

– Просто интересно.

– Да такая моя судьба, – вздохнула Клава. – Угла своего нет. Профессии нет. И работать не хочется.

Клава засмеялась. Она опьянела. Лицо ее порозовело, движения стали замедленными.

– Я очень обычная, – сказала она, – а ты какая-то странная. Ты так страшно кричала во сне.

– Я повторяла какие-то имена? – быстро спросила Оля.

– Нет. Хочешь, я тебе погадаю.

Оля, улыбнувшись, кивнула. Ей любое гадание было смешно. Она не верила никому. Она просто знала, что у каждого человека есть судьба и от нее не уйдешь. Есть высший распорядок в этом мире. Поэтому Оля никогда не завидовала. Что ж поделаешь, если кому-то выпал лучший жребий. Каждый должен нести свой крест.

Но в предложении погадать было еще нечто особенное, задевшее душу Оли. Ей никогда никто не гадал на картах. Что-то смутное мелькало в ее сознании. Она вспомнила эпизод из фильма. Одна женщина предлагает другим: «Бабы, раскинем картишки». Вот это интимно-женское «бабы». Почему-то Клава стала называть ее «подруга». Это было тоже интимно, по-женски.

Как хорошо, что она встретила у отца эту женщину. Они, наверное, ровесницы.

Клава принесла карты, стала разбрасывать их по столу, отодвинув бутылки и тарелки.

– Томится по тебе твой король, – сказала Клава.

Лицо ее было напряжено и нахмурено. Она решила задачу. Карты озадачили ее.

– Тебе дорога выпадает и встреча дома. Не пойму я. Связано это. Если дорога, то почему встреча дома?

– Спасибо, я поняла все, – сказала Оля и положила свою руку на руку Клавы.

– Вот глупая, спасибо не говорят.

– Я пойду посплю еще, – извиняющимся тоном сказала Оля, – я страшно устала.

– А по тебе и не скажешь, – прищурилась Клава, – выглядишь ты отлично. Лицо загорелое, как с курорта. Сама ухоженная. Вообще ты очень красивая, – уже с ревностью сказала Клава.

– Ты тоже, – откликнулась Оля.

И все-таки она была рада, когда осталась одна. Она легла поверх одеяла, вытянула ноги. За окном было осеннее солнце. Грустная осень. И весь год был грустным. Конечно, она встретила Станислава и полюбила его, но он сам сказал, что женщинам не бывает с ним хорошо, и сказал правду. Выгорела часть души этого человека. Потому он и беспощаден к себе и другим. Потому и она с ним, а не с другим мужчиной.

Оля сразу выделила его. Чуть выше среднего роста, отставной подполковник с седыми волосами и спокойный до равнодушия. Она спросила его однажды, почему он так спокоен. Он отшутился. Сказал, что чувствует, что ему осталось жить три дня и решил эти три дня не волноваться.

Потом он вышел на лестничную площадку покурить. Это было в недостроенном доме в Тирасполе. Она вышла за ним и села рядом. В разлом стены было видно звездное небо.

Она взяла его руку в свою и сказала:

– Слушай, ты не погибнешь. Я чувствую.

Он промолчал.

Ребята к ней относились по-разному. Когда она появлялась в окопах, ее любили. Когда сидели вот так за столом, вспоминали, что она баба. Но Станислава они уважали, и поэтому она могла быть спокойна за него и за себя.

Но в первую же ночь, став ему близкой женщиной, она почувствовала, насколько показное его спокойствие.

– Я ненавижу их, – сказал он. – Я ненавижу политиков.

– Я их тоже ненавижу, – сказала Оля.

И она рассказала Стасу, что сделали с ее сестрой в Душанбе.

– Не сказать, что я любила ее, мы вообще троюродные и виделись всего несколько раз, но когда она приехала и рассказала… я в тот день переродилась. И знаешь почему, – Оля прижалась к жесткому плечу мужчины, – потому, что у меня муж офицер. И он спокойно выслушал весь рассказ от начала до конца.

– Офицер, – усмехнулся Стас, – для меня это слово многое значило раньше.

– И для меня. У меня отчим – морской офицер. Ты знаешь, я росла, как мальчишка. Но потом ушло время золотое, я превратилась в девушку со всеми вытекающими последствиями. Замуж вышла за красавца-лейтенанта. И тогда, после рассказа сестры, у меня была истерика. Я хлестала его по лицу и кричала, чтобы он ехал туда, в Душанбе, и мстил. На следующий день он подал на развод. По-моему, он был рад отделаться от меня, я давно бесила его, как он говорил, своей принципиальностью.

– От меня тоже ушла жена, – равнодушно сказал Станислав, – мы, добровольцы, почти все одинокие волки.

Он очень мало рассказывал о себе. Служил в спецназе, совершил тяжелый проступок, был отдан под суд, бежал и вот теперь воюет на просторах СНГ. Она долго пыталась выведать у него, что за проступок он совершил. Стас отвечал, что для нее же лучше, если она меньше знать будет. Но в конце концов рассказал, что собственноручно пристрелил троих в Карабахе.

– А за что под суд? – спросила Оля.

– Все правильно, в армии должна быть дисциплина. И офицер должен действовать по Уставу. Тогда я и понял, что перестал быть офицером.

Потом она поехала за Станиславом в Абхазию. Но он, отвоевав месяц, решил заняться чем-то другим. Чем – ей не сказал. Просто объяснил, что вся эта стрельба – забавы для мальчишек. Серьезные люди должны искать другие пути к спасению России. Вообще он очень редко говорил высоким стилем. И его слова о спасении России означали одно: он решился на что-то очень серьезное.

Он переехал в Москву. Оля ездила к двум его знакомым в Севастополь и передала им, что Стас хотел бы их видеть. И сейчас он был где-то рядом. Но еще до отъезда он спросил, не знает ли она кого из воротил бизнеса. Оля засмеялась, ответила, что подобными знакомствами не обзавелась, но вспомнила, что у отца в прошлом году познакомилась с очень красивым мужиком по фамилии Дубцов. Про него говорили, что он богат.

– После Севастополя поедешь к папе и продолжишь это знакомство, – сказал Станислав.

5

Оля проснулась в семь часов вечера. Этот второй сон принес ей облегчение, и, наверное, она не кричала во сне, потому ее никто и не будил. В соседней комнате жужжали низкие голоса мужчин. В шкафу у нее был собственный ящик для одежды. Она достала джинсы и теплый свитер.

В большой комнате за круглым журнальным столиком сидел отец и двое мужчин. Пили пиво. Один из мужчин – гигантского роста, что было заметно даже когда он сидел, в бархатном потертом костюме, – тут же поднялся ей навстречу и поцеловал влажными губами руку, пристально заглянув в глаза.

– Вы укололи меня бородой, – сказала Оля.

– Лебедев Константин.

Второй собеседник отца с красным лицом и в красной рубахе, подпоясанной черным кушаком, только привстал со своего места, кивнув головой:

– Ангелов Василий.

Оля присела в реверансе.

– Какая вы красавица, – пророкотал Лебедев и тут же сел на место, обратился к Ангелову: – Вы там в Болгарии ничего не понимаете, почему это мы, русские, обязаны спасать славян? И сербы тоже… Разговаривал с одним художником, а он мне – Россия нам должна помочь. Как все хорошо – вы плевать на нас хотели. Как плохо – выручайте, братья.

– Ну-ну, Костя, – похлопал гиганта по плечу Дориан Иванович, – Василий же не говорит, что Россия должна.

– Прямо так не говорит, – вскипел Лебедев, – а на морде у него написано…

– Не смей мой светлый лик называть мордой, – спокойно сказал болгарин почти без акцента, – и не тебе ж спасать придется.

– Да от кого спасать-то? – не унимался Лебедев. – Ваше быдло, как и наше, только об одном и мечтает – жить как в Америке. Вот по их заявкам все и делается.

– Не упрощай, не упрощай, – опять вмешался Дориан Иванович.

Оля прошла на кухню. Там Клава жарила кур и вовсю кокетничала с красивым мальчиком лет двадцати пяти, который резал помидоры и огурцы для салата.

Мальчик что-то говорил, а Клава поворачивала к нему свое разгоряченное лицо, делала большие глаза и восклицала – «Да!» Всем своим видом она подчеркивала, как интересуется тем, что ей говорят. А этот красивый лопух принимал за чистую монету столь фальшиво демонстрируемый интерес.

– Это Оля, а это Вадик, – сказала Клава, заметив Олю.

– А я вас помню, – сказал Вадик, – вы месяца четыре назад были у Дориана Ивановича. Хотите, я вас нарисую? Я не успел вам это предложить в прошлый раз.

– Вы тоже художник?

– Да.

– Нет, Вадик, я не хочу, чтобы меня рисовал ты.

Это «ты» Оля произнесла подчеркнуто, после чего Вадик должен был отстать от нее. Но он был слишком самовлюбленным молодым человеком, чтобы понять все правильно.

– Ну хотите, я нарисую только ваш портрет?

– Боже, Вадик, – испуганно прижала руки к груди Оля, – а вы хотели рисовать меня обнаженной?

– Хотел, – нагло заявил Вадик.

– Какое хамство, – покачала головой Оля.

– Нет, почему же… – горячился молодой человек.

– Вадик, ты что, не понял? Твои не пляшут, – вступила в разговор Клава.

– Вечно у вас, у баб, какие-то мысли дурацкие в голове, – зло сказал Вадик.

Женщины расхохотались.

Молодой человек в растерянности порезал палец и вышел вон. Оля села резать овощи вместо него.

– И чего ты приперлась? – сказала с сожалением Клава. – Он так со мной заигрывал.

– Ничего, придет – продолжите.

– Он на тебя глаз положил.

Оля промолчала. Мужчины, а тем более красивые, не были ей безразличны. Но она была из тех женщин, которых не так уж и мало, – физически неспособных изменять. Иногда она была зла на Станислава. Он полушутя предупреждал ее, что не силен как любовник. Но разве дело в этом? Пусть бы она просто была рядом с ним, чтобы до него можно было дотронуться, прижаться к нему. Она никогда не думала, что до такой степени может быть точным выражение «переложить тяжесть со своих плеч». Именно этого ей хотелось. Человек же, который мог ей в этом помочь, был неизвестно где.

– А этот Вадик классный любовник, – сказала Клава.

– Ты с ним спала?

– Нет. Просто чувствую. Он такой нервный, руки такие… как будто он все время что-то поглаживает, и глаза… Он словно постоянно обдумывает, как станет прикасаться губами к женщине, раздевая ее.

– Ты нимфоманка?

– Я люблю мужчин, – сказала Клава и после паузы добавила: – И некрасивых даже, если в них что-то есть. Сама знаешь, такие обаятельные бывают.

Оля знала. Ее бывший муж был красавец, а Станислав очень обаятелен. Но ей никогда не понять, в чем тайна этого обаяния. Скорее всего, он таким родился. Наверное, обаяние – это, как и красота, от Бога.

Между тем, знакомые к Снегиреву все подваливали и подваливали.

– Девочки, – влетел в комнату уже изрядно выпивший Дориан Иванович, – режьте быстрее, жарьте, парьте – и на стол.

Часто без всякого приглашения к Снегиреву приходили малознакомые люди, да еще приводили с собой своих знакомых. Так случилось и на этот раз.

Уже человек двадцать сидело, стояло, и один даже лежал. Гигант Лебедев спал на диване.

Одни просто пришли к гостеприимному художнику выпить и закусить, другим нужна была приятная беседа в приятном обществе, третьих гнало в эту квартиру одиночество. И если первые приходили с пустыми карманами, то вторые и третьи приносили выпивку и даже закуску с собой.

Разнося тарелки с закуской, Оля была поражена тому количеству бутылок – в основном с крепкими напитками, – что стояли на столах, подоконниках, на галошнице в прихожей… Квартира жила ночной жизнью. Все лампы, включая и настольные, были зажжены, и люди, переговариваясь вполголоса, двигались по квартире из одной компании в другую. Мужчин было, конечно, больше, но Оля заметила несколько девиц, в которых нетрудно было угадать шлюх.

Клава поставила на стол в большой комнате сковородку с жареными цыплятами и сказала:

– Все, ребята, еды больше не будет.

Оля обняла ее за талию, и они беспричинно рассмеялись. Клава выбрала из принесенных бутылок коньяк, и они с Олей сели на диван. К ним тут же со своим стулом пристроился Вадик. Он стал что-то рассказывать Оле, она не слушала его, но из приличия кивала головой. Вадик же все наливал и наливал.

– Девочки, – произносил он важно, – за искусство.

– А когда же будет за женщин? – кокетливо спросила Клава.

– За зеленоглазых женщин, – важно сказал Вадик.

– Скотина, – беззлобно отреагировала Клава.

Она была кареглазой, а зеленые глаза Оли благодарно улыбнулись мальчику.

Оля пила и не чувствовала опьянения. Ей становилось только легче дышать. Когда появилась вторая бутылка и Клава сладостно сказала, почти пропела: «Окосеем же мы с тобой, подруга», – Оля только рассмеялась.

Часам к двенадцати ночи часть публики удалилась. Зато пришел молодой генерал, – похожий на Сережу, бывшего мужа Оли, – с холеной молодой дамой.

Дориан Иванович очень тепло жал руку генералу. Клава объяснила, что он неделю назад закончил его портрет.

– Увековечить себя хочет? – зло усмехнулась Оля.

– Все к столу! – скомандовал Снегирев, и Оля удивилась тому, как похорошел воодушевленный отец. Он действительно был очень красивый мужчина.

Оля пожалела, что родилась характером в мать, а не в отца. Прожила бы всю жизнь, как птичка на ветке, веселые песни распевая.

За общим столом возник спор. Проснувшийся Лебедев орал, что всех демократов вешать надо.

Коренастый мужчина в костюме-тройке с золотой цепочкой по животу ему возражал:

– За что вешать, позвольте узнать? За свободу, которую они тебе же, господин Лебедев, дали?

– Какую к твоей-то матери свободу? – орал Лебедев. – Страну продают, нас продают!

– Скоро жрать нечего будет, – добавил кто-то.

– Да, жрать нечего будет и пить нечего, – добавил ехидно Демократ (так назвала его про себя Оля) и кивнул на уставленный алкоголем и закуской стол.

В это время над Олиным ухом прозвучал мягкий мужской голос:

– Разрешите?

На опустевший стул рядом с Олей сел высокий широкоплечий красавец. Видимо, он только что пришел. В голове у нее был туман, и она не сразу сообразила, что это и есть Дубцов. Ее сердце радостно забилось: теперь, если Станислав позвонит, она может поехать к нему. Остается только одно – возобновить знакомство с Дубцовым.

– Ребята, давайте перестанем спорить, – сказал Дубцов. – Сейчас должны подвезти ящик великолепного рома. Володя, как там? – обернулся Дубцов к Рекункову.

Тот кивнул и вышел.

– Так значит вас, господин Дубцов, не интересует, что нас продали? – грозно спросил Лебедев.

– Так он сам же устраивал эту продажу или способствовал ей, – сказал Демократ. – А ты, Лебедев, сейчас его ром лакать будешь.

Лицо Лебедева налилось кровью, он стал медленно подниматься. Все замолчали. Лебедев поднялся во весь рост, взялся за обшлаг своего бархатного костюмчика и неожиданно гаркнул:

– Да, буду! Свое пить буду, у меня же и уворованное!

– И рэкетиры свое берут? – подковырнул Демократ.

– Я с ними не знаком, не спрашивал, – ответил Лебедев, – но, мне кажется, иногда и они тоже берут мое.

За столом пьяно рассмеялись. Оля наблюдала за Дубцовым. Он был невозмутим.

– Вас ругают, а вы спокойны? – спросила Оля.

– Они не меня ругают. Себя ругают.

– Как это?

– Злятся на свое бессилие, на свою трусость. Ну если ты считаешь, что я обворовал государство и, значит, прихватил твою часть, так потребуй ее. Но боятся потребовать. Всего и всех боятся милые мои русские люди. Только вот так и отводят душу. Себя они ругают. Собственную трусость.

– Что-то очень сложно, – покачала головой Оля.

– А вот и ром! – воскликнул Дубцов.

Один из его охранников внес на плече картонную коробку с темными большими бутылками. Бутылки выставлялись на стол. Тут же вытаскивали пробки и по стаканам, рюмкам, фужерам стали разливать золотую жидкость.

«А ведь этот Дубцов прав, – с горечью думала Оля, – трусы мы все. И моя-то храбрость только в том состояла, что, поругавшись и разведясь с Сережей, – она снова бросила взгляд на ставшего для нее ненавистным генерала, – я уехала к родственникам в Приднестровье. И не живи одни родственники в Душанбе, а другие в Тирасполе, сидела бы я сейчас дома. В Приднестровье от меня понадобилось только пройти двухнедельные медицинские курсы. Вот и все. Потом была встреча со Станиславом, и не будь этой встречи, я давно бы сидела у мамочки».

На некоторое время за столом наступила тишина. Дегустировали ром.

– Действительно, очень приятный напиток, – сказал кто-то.

– А хорошо, Снегирев, в друзьях миллионеров иметь? – вопрос справа.

– Ничего, скоро мы их подвальчики распотрошим.

Дубцов посмотрел на Олю и, встретившись с ее взглядом, заметил тихо:

– Это что-то новое. Какие-то новые настроения. Я эту публику хорошо знаю. Половина из них еще недавно была за демократию и рынок.

– Вы что, верите в эти глупые слова? – спросила Оля. – Демократия, рынок. Ведь все, что происходит, носит иные названия: развал, разлад, разгул, разврат…

– Вы поэтесса? – осведомился вежливо Дубцов.

– С чего вы взяли?

– Говорите стихами.

– Неправда. Случайно получилось немного в рифму.

Скоро компания опьянела до свинячьего состояния. Загрохотала музыка. Танцевали все. Но по-разному. Генерал, несмотря на бешеные ритмы, танцевал медленно, томно обняв свою томную же даму за талию. Лебедев с Демократом танцевали что-то среднее между «Яблочком» и твистом. Обе шлюхи вытанцовывали с Вадиком, и этот танец был бесстыдным и порочным. Клава танцевала с Дорианом Ивановичем, а Оля с Дубцовым. Мужчина, надо отдать ему должное, очень красиво двигался. А Оля впервые за много месяцев расслабилась. Ее измученные тело и душа нашли состояние покоя в этих ритмах.

И тут зазвучала гитара.

– Свет, выключите свет! – крикнула Клава. – Для гитары нужен полумрак.

Свет выключили, но свечки никак не могли найти. В темноте взвизгнула какая-то из дам.

– Молодой человек, вы перепутали, – раздался бархатный голос генерала.

– Пардон, пардон, пардон, – послышалось в ответ, и грянул хохот.

Оля чувствовала рядом с собой тяжелое после танцев дыхание мужчин. Ближе всех к ней сидел Дубцов, но он не делал никаких попыток приставать к Оле.

– Пока эти свечи найдут, забеременеть успеешь, – сказала одна из шлюх.

– Небось, Вадик там орудует, – откликнулся мужской голос. – Ты его бутылкой по голове.

– Жалко, – ответил тот же женский голос.

Постепенно вырисовывались фигуры сидевших, и кто-то предложил:

– Давайте вообще свет не включать.

– Женщин и комнат для этого маловато, – резонно возразили ему.

Наконец Клава принесла свечи, и зазвучала песня:

Таганка – все ночи полные огня.

Таганка – зачем сгубила ты меня.

На глаза Оли навернулись слезы. Потом они хлынули ручьем, и она ничего не могла поделать с собой. Это был очередной приступ сентиментальности. А за ним должен был последовать приступ ярости. Но пока Оля блаженно плакала.

Хором пели блатные песни. После бурных танцев и песен многие протрезвели. К тому же Дориан Иванович открыл настежь окна. Свежий воздух осени заполнял квартиру. Он трезвил и пьянил одновременно.

Ах, это осень, это осень…

Прозвучала последняя песня.

– Господа, хватит петь. Скоро рассвет. Самое гнусное, что может быть для пьющего человека. Давайте встретим его пьяными и допьем все, что тут осталось.

Этот алкогольный призыв получил поддержку. Снова зажгли свет, и Оля пошла в ванную, чтобы «поправить» глаза.

В ванной совокуплялись Вадик и одна из девиц.

– Могли б закрыться, свиньи, – сказала им Оля и прошла на кухню. Там она умылась холодной водой, а тушь с глаз смыла горячей. Она никогда не красила обильно свои густые темные ресницы. Так что все было нормально. Оля почувствовала себя абсолютно трезвой и вернулась к столу.