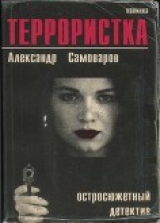

Текст книги "Террористка"

Автор книги: Александр Самоваров

Жанр:

Крутой детектив

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)

30

Всю ночь третьего октября Оля слушала радио. Она хотела сначала пойти на улицу, но ей позвонил Тимофеев и попросил сидеть дома.

С утра к Снегиреву потянулись люди. Дориан Иванович принимал всех и говорил одну и ту же фразу:

– Дожили до настоящей беды. До чего еще доживем?

Дмитрий Гончаров пришел, когда по телевизору показывали танки, расстреливавшие Дом Советов.

Оля сидела напротив телевизора, сжав губы. Ноздри ее носа трепетали. Она не обратила никакого внимания на Гончарова. Дом уже гудел от мужских голосов. Конечно, пили водку. Но в отличие от прежних пьянок, говорили вполголоса, словно опасались, что подслушают.

– Идиоты, – сказал Гончаров, – зачем они все это показывают?

– Здравствуйте, Митя, – сказала Оля, не отрывая глаз от экрана.

– Вы знаете, что сейчас происходит в подсознании людей? – спросил Гончаров и присел рядом с Олей.

Оля молчала.

– Сейчас все тоже воюют. Одни мысленно встают на место тех, кто расстреливает, другие на место тех, кого расстреливают. А что в результате? Психическая травма у тех и других. Кто бы сейчас ни победил, долго победителем не останется.

Голос Гончарова был печален, но спокоен. Оля, наконец, посмотрела на него и заметила в монгольских глазах тоску.

– А вы, Митя, конечно, сочувствуете и тем и другим. Вы ни на чью сторону не встаете в своем подсознании?

– В своем подсознании, – словно не замечая насмешки, сказал Гончаров, – я уже был и на той, и на другой стороне. Должен признаться – это гораздо хуже, когда ты за кого-то одного.

На секунду показали беснующуюся веселую толпу то ли демократов, то ли просто зевак.

– Вот этим легче, они знают, на чьей стороне, – заметила Оля.

– Не уверен, – покачал головой Гончаров, – обычные моральные уроды. – Или садисты, а может, просто дураки.

Снова на секунду показали толпу. Оля впилась в экран. Она пыталась запомнить лица. Но крупным планом не показывали. У толпы было одно сумасшедшее, пьяное от крови лицо. Оля ненавидела их, но куда больше она ненавидела тех, кто сидел в танках. Боевые машины казались игрушечными. Пых! Пых! Стреляли эти маленькие коробочки.

На экране появилась довольная рожа диктора. Он о чем-то говорил, но Оля не понимала слов. Она щелкнула ручкой и попала на информационную программу Си-Эн-Эн. У их диктора было, в отличие от нашего, печальное лицо. Он, похоже, ничего хорошего в стрельбе по живым людям не находил.

На экране возник горящий Дом Советов и огромное знамя над ним.

– Выключите телевизор, Оля, – почему-то прошептал ей на ухо Гончаров, – к чему вам инфаркт в такие молодые годы.

– Я себя нормально чувствую.

– Ну да, а года через три как долбанет вам этот просмотр или в сердце, или в голову.

Оля не слушала его. Видеть расстрел Дома Советов было тяжело, но одновременно она чувствовала странное облегчение. До сих пор она не до конца была уверена, что совершает благие поступки.

Все шло не от ума, а от сердца. Эмоции и интуиция заменяли ей анализ. Но вот именно в эти минуты, наблюдая расстрел Дома Советов, она поняла, что, соверши она любую жестокость, в будущем все будет оправдано.

По сообщениям радио и телевидения она знала – среди защитников Верховного Совета были ребята из Приднестровья. Когда показывали людей в защитной форме и говорили, что они боевики, она пыталась отыскать среди них знакомых.

– Всякая великая бойня начинается малой кровью, – говорил кто-то Дориану Ивановичу.

И Оля мысленно согласилась с этим. Она подумала, что есть вещи, которые нельзя прощать. Ибо это равносильно самоуничтожению. Ее, Олин час настанет, но не сегодня. Нынче у других праздник.

Когда из Дома Советов выводили Макашева, Хасбулатова и Руцкого, Оля была рада, что они держались неплохо.

И когда одна из журналисток, комментируя сдачу генералов, пожаловалась, что они поступили не по-офицерски и не застрелились, Оля прошептала: «Это ты, сука старая, приготовься стреляться».

– Ну вот, – сказал Гончаров, который не отходил от Оли ни на минуту, – вы уже сами с собой разговаривать начали.

Оля облизала сухие губы и произнесла задумчиво:

– Хорошо, что мир состоит не только из таких, как я. Встречаются и гуманисты вроде вас, Гончаров. Но сейчас вы очень действуете на нервы. С чего бы?

Гончаров, печально улыбнувшись, отошел.

И правильно сделал. Он понимал, когда человека нужно оставить одного, наедине со своими мыслями.

* * *

Тимофеев сидел в кабинете у Сергея, и они вместе наблюдали за событиями у Дома Советов по телевизору. Когда Сергей предложил Гавриилу Федоровичу поехать непосредственно туда, тот сказал, вздохнув:

– Зачем, Сережа?

После сдачи генералов телевизор выключили. Помолчали.

– Гавриил Федорович, – глядя на Тимофеева почти плачущими глазами, произнес Сергей Анатольевич, – я ведь был искренне уверен, что страна будет демократической.

– А что? Может, и будет, – сказал Тимофеев. – Меня интересует другое. Как ты, Сережа, при своем уме сохранил чуть ли не девичью наивность? И я гляжу, таких чудаков, как ты, даже у нас ой как много! А я вот недавно с девушкой одной разговаривал. И она мне сказала: я хочу бороться не за страну и светлые идеалы, а за право остаться человеком.

– Слишком туманно, – вяло откликнулся Сергей Анатольевич, – что значит – остаться человеком?

– В том-то и дело, что для каждого свое. Лично я в один прекрасный момент понял – нужно действовать или стреляться. Пусть я не прав, но, пока я жив, я буду делать то, что хочу. В гибнущей армии устав не действует, Сережа. И мне уже никакие законы не писаны.

– И что?

– И ничего! Прекрасно себя стал чувствовать. Что, ты думаешь, заставило драться так отчаянно этих людей у Дома Советов? Они защищали Конституцию? Черта с два! Они, как я, как девочка, о которой я тебе говорил, защищали свое право оставаться людьми. Жить не так, как предписали, а так, как они хотят.

– Но это анархия, хаос, конец всему!

– Может быть. Но вот тебя, Сережа, месяца этак через два выбросят с работы или заставят делать, что тебе противно. Тебя заставят служить себе те люди, которых ты не уважаешь и презираешь. И у тебя будет два выхода: или смириться и, ненавидя себя, служить, или бороться. И ты придешь к тому же, к чему пришел я и многие другие, только гораздо раньше.

– Быть или не быть! – грустно улыбнулся сухими тонкими губами Сергей Анатольевич.

– Вот именно, – воскликнул Тимофеев, – вот именно, милый мой! Я ведь в свое время ходил смотреть Гамлета. Попил пивка перед спектаклем, чтоб не так скучно сидеть было, но едва выдержал до конца. И Шекспир мне дураком показался, и Гамлет. А вот сейчас я принца датского очень хорошо понимаю. Принять правила игры того, кого ты ненавидишь, – значит остаться жить. Жить, но не быть собой. Вступить в схватку и погибнуть – значит умереть, но остаться самим собой и значит быть.

– Звучит все это красиво, но надо остыть, подумать, – вяло махнул рукой Сергей Анатольевич.

– Ну-ну, Сережа, думай. А я вот рапорт написал.

Сергей Анатольевич неловко обнял Тимофеева и подписал рапорт об увольнении. Они посмотрели друг другу в глаза.

– У нас на тебя ничего нет, – сказал Сергей Анатольевич, – так… догадки, и то дальше меня это не пошло. Но имей в виду, что если всплывет какая-то информация, то о догадках могут вспомнить.

– Я же тебе сказал, Сережа, что выбрал свой путь.

События третьего-четвертого октября не расстроили Тимофеева, а наоборот, вдохновили. Оказалось, что кроме него достаточно много людей, у которых ненависть сильнее страха. Коммунисты, монархисты, националисты, демократы и фашисты объединились и дрались плечом к плечу. Малочисленны были их рати, но сам факт яростного сопротивления оппозиции, с одной стороны, и полной растерянности власти, с другой, говорил об одном – в жизни России наступил великий перелом. Люди обретали волю к борьбе. Год или два, пять лет или десять России будет суждено раскачиваться на качелях политической нестабильности – наступало время таких, как Тимофеев. Все эти умные и отчаянные ребята, которые стояли во главе карликовых патриотических партий и организаций, сделали свое дело. Они бросили семена в землю. Всходы появятся не сразу.

Судьба преподнесла Гавриилу Федоровичу сюрприз. Из рядового офицера МБ он мог превратиться в действующее лицо большой политики. Обстановка на политической арене может меняться едва ли не каждый день. И уж в этой ситуации Тимофеев сам мог выбирать те силы, на которые стоило делать ставку. Слава и телевизионные интервью его не интересовали. Ему не нужна была известность, более того, он ее боялся. Больше всего Гавриилу Федоровичу были симпатичны хорошо укрытые главари мафиозных группировок. Они не стремились к славе – они хотели и получали подлинную власть. Этого же хотел Тимофеев. А перспективных ребят-политиков он приглядит. Были бы деньги. А деньги будут.

Но самое главное – омерзительный Тимофееву тип трусливого рефлексирующего интеллигента переставал быть привлекательным в сознании людей. Все эти поэты, писатели, актеры – люди в большинстве своем продажные и порочные, интересовали теперь в России только самых тупых. Сладостное для всей этой художественной интеллигенции тридцатилетие с конца пятидесятых и до конца восьмидесятых ушло в историю. Вся эта сволочь, с помощью газет и телевидения отравившая своими комплексами здоровый народ, отыграла свое.

Пришло время храбрых генералов, отчаянных политиков и гениальных аналитиков, время предпринимателей с крепким хребтом и рабочих, способных постоять за собственные интересы. Пришло время таких, как Тимофеев, – способных действовать безоглядно.

Россия скоро прекратит плакать и жаловаться. Она поймет простую истину, что за место под солнцем надо драться. А в политике победит тот, кто почувствует, откуда веет ветер перемен. В выигрыше останется тот, кто сделает ставку не на прогнозы балаболов из центров стратегического исследования, а на собственную интуицию и здравый смысл.

В общем Тимофеев чувствовал то же, что в свое время чувствовал гениальный диктатор и циник, – жить стало лучше, жить стало веселее!

После любых ударов Россия вставала на ноги!

* * *

Сначала Старков отнесся почти равнодушно к информации о том, что армия участвовала в расправе над защитниками Верховного Совета. Утомленный длительными перелетами, с головной болью, он лишь выругался зло и лег спать.

На следующий день в Москве он встретился с Фроловым, и тот передал ему видеокассету, где были все материалы, связанные с бойней третьего и четвертого октября.

Кассету поставили на новый видеомагнитофон, купленный, конечно, Иваном, и стали смотреть. С первых же кадров Станислав Юрьевич почувствовал сильное волнение. Он обменялся репликами с Иваном и Димой, но когда показали Макашева, а рядом с ним тонкого мальчика с автоматом на плече, Старков замолчал и больше не произнес ни слова.

Он увидел десантников, интервью со спецназовцами, ребят из «Альфы», выводивших из Дома Советов арестованных… Он увидел танки, расстреливавшие Дом Советов, и безоружную толпу на лестнице перед зданием.

И тут до Старкова дошло, что до сих пор он продолжает считать себя офицером русской армии. Вся его жизнь с семнадцати лет, когда он надел мундир, до недавнего времени была связана с воинской службой. Все взлеты и падения, мечты и самоутверждение в жизни были связаны с армией.

В глубине души он надеялся, что наступит момент и армия скажет свое слово. И вот она его сказала…

В последующие дни Старков регулярно посылал Ивана за свежими газетами и снова и снова просматривал кассету. Весьма скудная информация стала вырисовываться в довольно стройную картину. Побоище у Останкино, энтузиазм десантников и танкистов, которые, по слухам, стреляли за деньги… Если бы они стреляли за идею, то Старку не было бы так стыдно и жутко, но офицеры, стреляющие из самого современного оружия по беззащитным русским людям за жалкие миллионы… Это просто уничтожало Станислава Юрьевича.

Правда, Дима уверял, что в танках сидели люди в штатском, что армия в целом не поддержала расстрел.

– Как же не поддержала, – тихо спросил Старков, – если решение об использовании войск принял Военный Совет?

Неделю Старков находился в подавленном состоянии. Узнав, что всего трое офицеров пытались поднять своих подчиненных на защиту Верховного Совета, он, усмехнувшись, сказал: «Со мной, если бы я продолжал служить, их было бы четверо. Четверо на всю великую русскую армию».

– Да бросьте вы переживать, Станислав Юрьевич, – не выдержал Иван, – вы что, забыли, с кем служили? В этой ли армии декабристов искать? Всем же все до фени. Нам с вами не до фени, так мы и не служим. Вспомните наших ребят. Им что президент, что Верховный Совет… Оказался бы на месте Грачева Ачалов, так не Верховный Совет, а Кремль бы расстреляли. Это что, лучше что ли?

– Если политики – авантюристы, то армия не должна им подчиняться, – заскрипел зубами Старков, – в любом случае армия, чьи офицеры стреляют в безоружных…

Он осекся, увидев, что Дима и Иван как-то странно на него смотрят. Но остановиться Старков уже не мог.

– А рядом с Макашевым мальчишки с автоматами. Вы видели? Сотни тысяч офицеров сидели по казармам, мы с вами грабили каких-то мужиков, а рядом с Макашевым мальчишки…

– Говорят, их почти всех положили… мальчиков этих, – сказал Дима.

Лицо Старкова приобрело зеленоватый оттенок, а затем пошло багровыми пятнами. Он беззвучно шевелил губами, словно хотел что-то сказать, но только выдохнул воздух.

– Комбат, выпей водки, – сказал Иван, – если ты будешь так переживать за всю армию, тебя кондрашка хватит.

Дима молчал. История с Ниной в несколько часов превратила его в жестокого человека.

– Станислав Юрьевич, – сказал он, – если бы мы были в Москве, в стороне бы не стояли.

– А что бы мы делали, – откликнулся Старков, – стреляли из-за кустов в мальчишек-десантников?

– Не знаю насчет солдат, а пару офицеров я положил бы с удовольствием, – ответил Дима.

– Когда армия превращается в безразличных ко всему наемников, стране конец, – сказал Старков.

– Да х…й с ней, с армией, и х…й с этим Верховным Советом, – не выдержал Иван, и его лицо налилось кровью, – мы свою дорогу выбрали, а остальные пусть сами выбирают. А Руцкой с Хасбулатовым вообще лучшими друзьями Ельцина были. Деда Язова в тюрягу засадили. Теперь сами сели. И не они последние. Есть из-за чего переживать.

…Старков приехал в Москву поздним вечером. Засунув руки в карманы плаща, он быстро вошел в подъезд дома, где снимал старую квартиру, забыв о предупреждении Тимофеева больше сюда не приезжать. Открывая дверь, боковым зрением он увидел стоявшего на верхнем лестничном пролете русоволосого парня…

Станислав Юрьевич принял душ, побрился и уже взял в руки телефонную трубку, чтобы позвонить Оле, но передумал. У Оли он поддержки не найдет. Он хорошо помнил ее реакцию, когда решил поделиться с ней сомнениями по поводу целесообразности всей их нынешней деятельности.

Оле нужен герой. Да и не было в душе Старкова никакой любви к этой красивой и безжалостной женщине. Все связанное с ней казалось сном, а в душе – пустота.

Он налил себе водки, но пить не стал. Не хотелось. Один резкий запах вызывал отвращение. Старков подошел к окну. Улица была плохо освещена и казалась лишенной всякой жизни…

Провалявшись всю ночь без сна, Станислав Юрьевич чувствовал себя совершенно разбитым. Особенно муторно ему было от осознания того, что он больше не способен заниматься налетами и экспроприацией награбленного. С другой стороны, для него было невозможно бросить ребят и уехать куда-нибудь. В этом случае он стал бы полным предателем.

За всю ночь Старков пришел только к одному выводу – необходима встреча с Тимофеевым.

На улицу он вышел ранним утром. Он прошел метров двести и спиной почувствовал, что за ним следят. Резко обернулся. Его на медленном ходу догоняла машина. Мышцы Старкова сжались в комок. Все решали доли секунд. Нужно было прыгнуть через подстриженные кусты и вытащить пистолет. Но он не сделал этого, а повернулся лицом к наезжавшей машине. Раздалась короткая автоматная очередь.

31

Рекунков никогда и ничем не болел. За всю свою жизнь он не помнил случая, чтобы ему пришлось брать больничный. Каждое утро он начинал с пятикилометровой пробежки. Недавно купил яркий красно-синий спортивный костюм. Но в это утро он проснулся с больным горлом и температурой. Новые ощущения были столь неожиданными и неприятными, что Рекунков решил – уж не умирает ли?

Жил он один. С женой разошлись еще четырнадцать лет назад. Непьющий, но хмурый и вечно пропадающий на работе, Рекунков совсем не подходил общительной и игривой бабенке.

Привыкнув к больному горлу и свистящему дыханию, Рекунков встал с кровати, после долгих поисков нашел градусник и померил температуру. Ртуть остановилась возле отметки в сорок градусов. Никаких таблеток в доме не было. Безадресно матерясь, Рекунков вызвал «скорую помощь». Болеть ему сейчас было нельзя. И он надеялся упросить врача хотя бы сбить ему температуру, а горло само пройдет.

«Скорая помощь» прибыла через три часа. Невысокая кареглазая девушка в белом халате оказалась всего лишь медсестрой. Миловидное лицо ее было испуганным. Попросив Рекункова открыть рот, она молча кивнула на его просьбу «всадить ему побольше лекарств» и сделала один за другим четыре укола.

– А вы знаете, – сказала она, укладывая свой чемоданчик, – у вас во дворе человека убили.

После того, как за девушкой закрылась дверь, Рекунков оделся и спустился во двор. Там он столкнулся с тетей Верой – так в их доме называли словоохотливую общительную тетю лет шестидесяти пяти.

– Господи, что ж такое творится, – причитала она вполголоса и утирала несвежим платком сухие глаза, – с утра пораньше и убили.

Рекунков сделал удивленное лицо ничего не знающего человека и стал расспрашивать тетю Веру. Та охотно рассказала все, что знала. Убили Сергункова Андрея Степановича из соседней с Рекунковым квартиры. Убит был выстрелом в затылок.

– Как он был одет? – спросил Рекунков.

– Да, господи, – сказала тетя Вера, – точь-в-точь такой же костюм, как у вас.

Рекункову все стало ясно. Бывшего спортсмена, ныне слесаря Сергункова убивать было некому и не за что. Неделю назад он поделился с Рекунковым своим желанием начать бегать с ним по утрам.

– А то совсем форму потерял, – добродушно улыбаясь, сказал он.

У них не только были одинаковые спортивные костюмы, но и похожие фигуры. Убийцы, нанятые Дубцовым, запомнили Рекункова, разглядывая со сравнительно большого расстояния. В этот день, утром они увидели выбегавшего из подъезда Сергункова и, не спрашивая фамилии, подкатили скорее всего на машине и выстрелили в затылок.

Рекункова спасло чудо.

– Что ж, – сказал он вслух, поглаживая свою горячую щеку, – ответный выстрел за мной, Валериан Сергеевич.

* * *

Оля пришла на работу ровно в десять часов. Ее встретила растерянная Настя.

– Представляешь, – сказала она, – никого нет. Трубецкой давно пропал, но и Валериана Сергеевича нет, и Рекункова. Куда они все подевались?

Оля согласилась, что это действительно странно. Полное лицо Насти выглядело испуганным.

– И ребята из охраны все звонят, – сказала она на ухо Оле. – Точно что-то случилось.

«Что-то случилось, что-то случилось», – бесконечно повторялось в голове Оли.

Уже с утра у нее было подавленное настроение. Слава давно должен был позвонить или как-то иначе дать о себе знать, но от него ни слуху ни духу. Она прошла на свое рабочее место, но никакой работы не было. Ибо не было ни Дубцова, ни Трубецкого.

В комнате показалась голова Насти.

– Можно я к тебе? – робко спросила она.

– Проходи.

– Ребята звонили домой к Дубцову – его нет, – прошептала Настя, – а Рекунков сказал, что скоро приедет.

– Ну видишь, один нашелся, – сказала Оля.

Настя закурила, короткие пальцы ее пухлых рук дрожали. Она выдохнула дым и сказала отрывисто: «Убили их».

– За что? – как-то неестественно весело спросила Оля.

– Были бы у человека деньги, так всегда найдутся те, кто захочет эти деньги отобрать. Я до «Аттики» в одном совместном предприятии работала, так там тоже директор исчез, а за ним бухгалтер. Потом милиция приходила, я уж не знаю, чем закончилось, но начиналось так же. Все директора искали: где директор, где директор? Ой, мама моя, – вздохнула глубоко Настя, – опять работу менять. Без Дубцова и Трубецкого контора развалится обязательно.

Через час приехал Рекунков. Лицо его пылало от жара, глаза блестели, как у пьяного. Он кивнул Оле, а Насте сказал: «Ну-ка выйди отсюда». Рекунков знал, что Оля была в хороших отношениях с Дубцовым и часто ездила с ним обедать. Он стал выспрашивать ее, когда и где в последний раз она видела Валериана Сергеевича.

Оля вяло отвечала на вопросы. Ей еще предстояло узнать то, что Рекунков уже знал, – об убийстве Старкова. Оля тосковала все сильнее и сильнее, и причина подобного настроения заключалась, конечно же, не в том, что пропал Дубцов.

Рекунков поднялся на второй этаж в кабинет Дубцова, и Оля слышала, как он что-то кричал охранникам. Кажется, они хотели выламывать дверь.

Зазвонил телефон. Оля подняла трубку. «Да», – привычно приветливо сказала она в трубку и услышала голос Тимофеева.

Он продиктовал ей адрес и сказал, как доехать до нужной квартиры.

* * *

Тимофеев был взбешен. Он не ожидал подобного поступка от Дубцова. Хотя он чувствовал, что тот может выкинуть какой-нибудь фортель, но происшедшее было вне всякой логики. Через нескольких подкупленных финансистов и банкиров Гавриил Федорович регулярно получал информацию о компании «Аттика». Дубцов не снял со счета ни одного рубля. Следовательно, он бежал с очень незначительной суммой, оставив все нажитое. Ну ладно. Бегство можно было объяснить тем, что у него просто не выдержали нервы. Но как объяснить убийство Старкова и попытку убить Рекункова? С точки зрения логики – совершенно бессмысленные акции. Более того, скройся куда-нибудь Дубцов просто так – его никто не стал бы искать. Идя на убийство, он знал, что его искать будут обязательно.

Был и еще один вопрос. Почему Старков оказался на старой квартире? Его же предупреждали, что там появляться нельзя.

Именно с выяснения этого и начал Гавриил Федорович свой разговор с Олей.

Запыхавшаяся женщина стремительно вошла в квартиру, скинула с плеча сумку и спросила почти грубо: «Ну, что?»

– Вы встречались вчера со Старковым на старой квартире? – тоже почти грубо спросил Тимофеев.

– Нет, – отрицательно замотала головой Оля.

– И он не звонил вам?

– Нет.

– Какой черт его туда занес? – Тимофеев с гримасой боли вскочил с места и прошелся по комнате. – Он убит, – сказал Гавриил Федорович, не поворачиваясь к женщине.

Ни вскрика, ни всхлипа не последовало. Тимофеев повернулся. Оля стояла не шелохнувшись.

– Вы действительно не виделись с ним вчера?

– У меня нет привычки врать, – ответила она.

– Извините, – тихо сказал тот.

Оля села на стул, закинула ногу на ногу, достала из сумочки сигарету, закурила. Только сморщенный в страшном напряжении лоб выдавал ее волнение. Она поймала на себе внимательный взгляд Тимофеева и сказала просто:

– Я любила этого человека, но всегда была готова к худшему.

Оля не лгала. Она никогда не думала, что Старкова могут убить, но уже год назад решила для себя, что примет все, что пошлет судьба, со спокойствием обреченного человека. И вот сейчас оказалась вполне готовой к такому ходу событий.

– Мы рассчитаемся с ними? – спросила она и стряхнула пепел себе на юбку.

– Для начала их надо найти.

– Так давайте искать, – изогнула бровь Оля, – только уговор – я не буду больше девочкой на побегушках. Вы примете меня в свою компанию как равную. Или вы считаете, что я не стою доверия?

Гавриил Федорович пригладил ладонью свою пышную шевелюру. Он не ошибся в женщине. Она сможет многое. И в этой ситуации ей надо пойти навстречу.

– Сделаем вот что, – сказал он, – мы будем искать Дубцова и Трубецкого.

– А зачем нам Трубецкой? – удивилась Оля.

– Он поможет сделать «Аттику» нашей, а вас, Оля, мы назначим президентом компании.

Тимофеев усмехнулся. Эта идея внезапно пришла ему в голову, но показалась весьма удачной. Красивая независимая женщина возглавит процветающую фирму – великолепно.

– А Рекунков? – спросила Оля.

– Он теперь наш человек, – успокаивающе сказал Гавриил Федорович. – И у него свои счеты с Дубцовым. И он отличный сыщик.

Тимофеев подумал, как трудно будет уговорить Рекункова использовать в работе Олю. Он знал: классный сыщик терпеть не мог женщин.

– Вы уверены, что Дубцов убил Славу?

– Хороший вопрос, – похвалил Тимофеев, – я почти уверен. На девяносто девять процентов. Если бы стреляли только в Станислава Юрьевича, я бы еще подумал. Но одновременно хотели убрать и Рекункова. Это месть. Слепая и глупая месть. Я не знал, что Дубцов способен на глупость.

– Вы просто Дубцова не знали, – сказала Оля.

Она вспомнила холодные глаза Валериана Сергеевича, его снисходительную ледяную усмешку и содрогнулась от ненависти.

– Он проходил у меня по одному делу года два назад, – оправдываясь, сказал Тимофеев, – мне казалось, что я хорошо изучил его. Прагматичный, рациональный, трезвый. Впрочем, я вам говорил. По складу характера гуманитарий, а это странный народ…

Оля поднялась. Ей тяжело было разговаривать и не хотелось оставаться в квартире ни минуты.

– Я пойду, – сказала она, – но вы не забудьте, что обещали мне.

Взгляд ее был жестким.

* * *

Побыв в разлуке с Дорианом Ивановичем несколько дней, Клава пришла к своему старому другу, покаялась, порыдала и твердо заявила, что любит его и готова выйти за него замуж. Нельзя сказать, что последнее заявление сильно обрадовало художника, но он был растроган и готовился к решительной схватке с Олей.

Однако дочь пришла очень странная. Онемевшее, бледное лицо, блуждающий взгляд. Она сначала не увидела притихшую Клаву, а увидев, кивнула ей.

– Оля, ты не против, если Клава поживет у нас, – заискивающе начал Дориан Иванович.

– А почему я должна быть против? – удивилась Оля, словно не она устроила на днях скандал родному отцу.

Дориан Иванович прикрыл за собой дверь и тихо стал убеждать Олю, что Клава хорошая, а Вадик… Вадик, он и есть Вадик. Красивенький мальчик. Но пустой и художник бездарный.

– Клава хорошая, – повторила Оля, не слушая скороговорку Дориана Ивановича, – только почему она детей не рожает?

«Вот тебе и раз, – крякнул Дориан Иванович и непонимающим взглядом уставился на Олю. – Они что, сговорились с Клавой?» – подумал он.

– Каких детей? – хрипло спросил он.

– Маленьких, хорошеньких детей, – объяснила Оля, – Клава обычная баба, и я ей очень завидую. О чем, впрочем, ей говорила. У нас сейчас бабы занимаются сексом, бизнесом, политикой, проституцией или ничем не занимаются. Но кто-то должен рожать? И оставь меня, пожалуйста, папа, я очень-очень устала.

На улице Олю бил озноб. В комнате не хватало воздуха. Она открыла настежь форточку. С улицы тянуло сыростью, и через пять минут Оля снова почувствовала, что ее знобит. Она вспомнила горячечный взгляд больного Рекункова. Усмехнулась. Странного напарника подбросила ей жизнь. Интересно, какую фразу произнесет Рекунков, когда они встретятся?

А вот Слава уже никогда и ничего ей не скажет. Оля с тоской подумала, что была жестока с ним. Ведь он пытался ей что-то объяснить, был откровенен с ней в своих сомнениях. Она же не дала ему возможности исповедаться. Странно, но ей тогда такое поведение казалось недостойным настоящего мужчины. Ей было мало того, что он храбр и честен перед собой и другими. Какая она была дура! Ведь ее и тянуло к нему, потому что он был не таким, как все. Тимофеев изощренно-хладнокровен. Иван груб и хитер. Дима прост и наивен. Рекунков вообще производит впечатление человека-робота. Он примитивен. В Славе же было много тепла. Много человеческого.

Ну что ж, теперь у Оли не было иллюзий по поводу будущего. Оно представлялось ей абсолютно прямым шоссе, по которому она помчится с огромной скоростью и которое закончится глубокой пропастью. И чем быстрее домчится она до пропасти, тем лучше.

Не жалею, не зову, не плачу…

Слова обреченного поэта были, как всегда, близки ей. Действительно, о ком жалеть? О чем жалеть? Вся страна катится в пропасть, только чуть медленнее, чем Оля. Туда ей и дорога! Ведь все предопределено свыше!