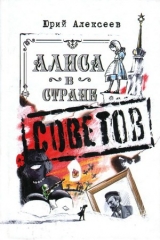

Текст книги "Алиса в Стране Советов"

Автор книги: Юрий Алексеев

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)

– Где потом тебя, рыжего, сыщешь? Баш на баш – другого варианта не будет!

Ко всему конфликт обострила девица, не желавшая под замком в одиночку остаться. И сложилась головоломка вроде той, как перевезти волка, козу и капусту в одной лодке, так чтоб никто ничего не уел. Иван терял остатки терпения. Он понимал, что в «слово джентльмена» Дедуля не поверит. Для этого надо как минимум самому джентльменом быть. Но зато всякий жлоб прекрасно падает на дешевизну. И нарочно трудно, в три оборота отомкнув свою комнату малым ключом, Иван протянул связку угрюмому дураку с внушающими словами такого сорта:

– Квартира, как видите, людная – проходной двор. А спичкой дверь не закроешь… Вопросы есть?

Жлоб просветлел и схватил связку, как залог стыдливой натулиной верности. Пусть вынужденной, но зато несомненной. И, пригрозив любимой с лукавым видом ключиком, гарантию закрепил:

– Мы скоро вернёмся. Очень даже скоро нагрянем… Едем, Иван!

О том, что дверь спокойненько запирается изнутри ножкой стула, он даже краем ума не подумал.

Глава XIV

Если вам надоело жить, но недостает сил зарезаться, оденьтесь как можно приличнее и ступайте в потёмки Нижней Пахомовки. Уверяем, не пожалеете. Единственно, правда, что ни один таксист не повезёт вас туда к вечеру и за тройную плату. И Дедуля с Иваном вдосталь напрыгались, пока не отловили мальчишечку-пентюха, по первости выехавшего из парка на дребезжащей, казалось, сбежавшей со свалки машине.

– Нижняя Пахомовка? – скривил он умственно детские губы. – А где это?

– Не пожалеете, – медово смазал вопрос Дедуля, в машину вкарабкался, втянул за собой Ивана и, приказав «Коровинское шоссе!», принялся на ходу объясняться:

– Меня Витёк попутал, честное слово. «Бери, пока менты не притопали! Хватай! Скоро всё будет общим…». Ты же сам понимаешь: общее – значит, ничьё, потом набегаешься, никому не докажешь. А тут ещё Соня путалась под ногами, искала гребёнку какую-то черепаховую. Так что рукопись твою я чудом спас, буквально у Витька вырвал.

– На кой ляд сумасшедшему рукописи!? – не поверил Иван.

– Отвлекаться, пока магазин не откроют, – вывернулся Дедуля. – Он же, кретин, фантастику запоем читает, ищет приметы будущего. И как увидел, что про Страну Советов написано, так «Алису» твою и зажмотил. И ещё одну фантастику прихватил какого-то доктора бионаук Безухова…

И покраснел зачем-то, заёрзал: – Мы отберём, выкупим за бутылку. Как думаешь, с Натулей ничего не случится, а? У вас действительно людно? Действительно запасного ключа нет?

– Отвяжись! Все ключи у тебя, – сказал Иван, досадуя, что Дедуля мыслями на «Титаник» переключился, отвлёкся от главного.

– Не думай, что я волнуюсь. Я так себе, сам с собой разговариваю, – не отступал от темы зануда. – Ты думаешь, моей ласточке Котик так уж полюбился? Ошибаешься! Она просто злится, кокетничает, что я квартиру ей не хочу сменять, вытащить из коммуналки. Нет, я не жадный. Я, представь себе, такой умный, что не хочу поджопника. Ну ты сам, как писатель, скажи: можно ли положить палец в рот девушке? Нашей девушке – полноправной, всегда готовой стать матерью-одиночкой, чтобы блядью не называли и детский садик не пустовал, а? О нет, я на сто лет вперёд знаю, чем квартирка кончится. Совьёшь себе для переспать гнёздышко, купишь в радостях тортик, шампанское, распалишь себя, пока к ласточке едешь, и в двери – дзынь-дзынь! ку-ку! это я – твой Тимурчик! А на твое «ку-ку» выскочит какой-нибудь физкультурник, амбал в маечке «Трудовые резервы». Торт он, конечно же, сцапает, а шампанским ещё недоволен будет: «Опять сухое, не сладкое!? Кыш отсюда, рахит! Аванти популо!». И с лестницы тебя физкультурным поджопником. Разве не так будет? Очень так… Мой папуля, когда мы кепи в Столешниковом шили, однажды «ласточке» уже гнездо свил. Прямо над мастерской в переулке. И чуть не умер на руках у лифтёрши: сильно понервничал, не хотел торт отдавать. Ну, и инфаркт на парадной лестнице… Как тебе это ничего себе!? Его Клеинский потом еле вылечил, на ножки поставил. А у меня нет ни такого папиного здоровья, ни такого папиного загашника, чтобы не умереть в стране физкультурников. Их же шестьдесят миллионов! И все в майках «Трудовые резервы»…

Иван слушал болтовню нытика и думал, насколько же надо нахалом быть, чтобы искать сочувствия у человека, тобой же ограбленного?!

Моментами Ивана подмывало лгуна прижать, откуда он такой прыти набрался? Но он желание укрощал, сдерживал себя рассуждением, что де вот лозунг «Милёнок! Трудящийся! Пашни и башни, банки и танки принадлежат тебе неисчерпаемо и навечно, как и временные трудности!» – настолько озлил советскую голытьбу, что она обернула его в крик души: «Хватай всё, что плохо лежит!!». А поскольку хорошо у нас разве что камни мавзолея лежат, то всё прочее, «общенародное», всегда в готовности стать предметом для «позаимствования». В том числе и рукописи, разумеется. Ведь искусство, литература и даже замыслы творцов также принадлежат народу. Так чего же теряться? Конечно, на приближённый взгляд, Дедуля несколько лишку хватил – скатился до мародёрства. Но если убрать лирику и слезу, те, кто опустошают пашни и растаскивают по кирпичику башни, тоже смотрят на замертвелое государство как на труп, с той лишь разницей, что никто по нему не плачет, не убивается. С того и воруется как бы весело, удало, с удовольствием. И не зря сочинялось, что у нас три типа людей: недовольные – ими занимается КГБ, довольные – этими занимается ОБХСС, и никакие – то есть, что называется, ни украсть, ни покараулить, и гожие разве недоумевать: «Куда под Новый год уходит Старый год? Зачем идём вперёд попятным шагом?». Этими никто не занимается и общение с ними идёт только через плакаты «Боритесь!», «Ознаменуйте!», «Приумножайте!».

И всё же на особом положении, уместно будет дополнить, находились обитатели Нижне-Пахомовских бараков, куда Иван с Дедулей нынче рискнули. Не успела ещё Америка Советы признать, а барак уже пользовался статусом иноземного посольства – Стой! Без провожатого не входи! И какие бы ни были в стране трудности, в девять лет мальчоночке выдавали здесь «прохоря» с тем, чтобы он не сомневался, знал, что авторитарная власть на суверенной Нижней Пахомовке это не Правительство, не военкомат и даже не участковый Оказимов, а всезаконный Лёха-Цыган, чей портрет был знаком лучше любого правительственного, потому как никогда не сползал с доски «Разыскивается».

Сапоги-«прохоря» – этот укромный чехол для ножика – были и аттестатом зрелости, и метой касты «неприкасаемых». В ночной жути Московских выселок, не знавших слова «фонарь» иначе, как иносказательно, «прохоря», куда нарочно вшивали кусок бересты, скрипели:

– Не режь! Я – свой!

И получали возвратным скрипом:

– Ты и я – одной крови… Счастливой охоты!

«Лепить скачки», «щипать», «поднимать ларьки» [102]102

Грабить квартиры, карманничать, взламывать магазины.

[Закрыть]пахомовцы умели безукоризненно. И выходы их в большой город были добычливыми. Но нижне-пахомовец, на радость осведомителям, так устроен, что рассказать об удаче для него слаще самой удачи. И, лиши его радости побахвалиться, он вообще воровать перестанет, сложит руки крестом. Именно эта слабинка, гордость за свою профессию, а не какие-то шейнины-пронины и заставляла пахомовцев переселяться от случая к случаю в другой такой же барак, но оборудованный колючей проволокой. Ни раскаяний, ни вообще каких-то трагедий при этом не было и в помине. Рассуждал ось степенно: ну что ж – дело житейское, куда денешься? Так уж за-бытовало, что из Пахомовки, где на залитой быстрой кровью земле даже птицы садиться не смели, а запах плесени и детских пелёнок въедался в кожу погроб-но, люди шли либо в победители конкурса Чайковского, либо в тюрьму. Среднего пути им не доставалось. Потому и к лагерю они готовили себя загодя, буднично, как другие готовят себя к неизбежным солдатским казармам, где, как Лёха-Цыган внушал, те же нары, колючка и жоподёрство с той разницей, что под ружейное масло тебя для тишины шворят.

– Мачеха-армия, – наставлял сквозь железные, мейд ин Нарым, зубы Цынга, – учит, падла, как геройски на стороне помирать, а тюрьма-матушка – как на родине выжить, прохарчеваться. И ещё, шпана, шариками подвигай: в армии два-три года ни за что чалиться, а у «хозяина» по первому сроку – год… Год – и привет Насеру! Отторчавших под ружьё не берут. В мирный день им цинковый ящик не полагается.

На пахомовца, испытавшего цену жизни на острие ножа, такая логика – год за три! – действовала безосечно. И, получив повестку от военкома, обитатель барака ухмыльчиво изрекал: «Ну-ну! Ждите!», выходил проулком на Советскую улицу, где несильно, в рамках года по Кодексу, квасил морду какому-нибудь зеваке, или разносил в осколки витрину салона красоты.

К таким демаршам мира, надо сказать, на Советской настолько привыкли, что в дни солдатских призывов число прохожих на улице сокращалось как при чуме, а у директора салона красоты глазной тик начинался. Сдавали нервы и у прокурора района Тропкина, и без того контуженного цветочным горшком в братской Венгрии. Нацепив на узкую грудь нашивку о ранении, он неотступно являлся в канун призыва в барак и, всеподробнейше рассказав о балконных метателях, принимался стращать, что де судимость в Стране Советов отрезает все пути-дороги, а служба в армии, чему он, прокурор – живой пример, пускает в двери любых институтов, заменяет так называемые способности. Своя логика тут тоже вроде была. Но когда прокурор в радении своём до при-пенка у рта доходил, крича для образности «Кто сядет, тому не подняться!», с колен какого-нибудь Витька поднимался в рост хмурый смышлёныш-дошкольник – барак всегда на трудное дело малолеток кидал – и говорил сквозь окурок взросло:

– Да ладно, начальник! Сидел, понимаешь, висел… У нас пол страны сидело. У дяденьки Котовско-го семь приводов было, и даже Сталин срок отторчал за грабёж сберкассы!..

Тем прения сторон и кончались. По второму кругу прокурор встречался со своими слушателями уже в зале суда. И хотя, в излом закона, он и вызуживал иному пахомовцу два года вместо одного, брал судью на арапа, оборонная мощь державы с того не полнилась. Пахомовец не шёл в защитники родины. Пахомовец шёл в Сталинский университет миллионов и выходил оттуда с «дипломом», пригодным разве что для рытья котлованов великих строек. Но и тут выходила промашка. На воле пахомовец лес не валил, и котлованам предпочитал подкопы.

Ведомое подсказками Тимура такси приближалось к цели. Городские коробки кончились, сменились утлыми домиками с окошками, притенёнными крестовыми рамами. Низенькие, казалось, вкопавшиеся в землю лачуги прятались за палисадниками и ждали смертного часа. В кювете криво застыл бульдозер, обещавший сравнять деревню с городом и пересадить частника на общественный унитаз.

Остановились в поле, на краю пустыря, обозначенного размытым дождём указателем «Строение № 4». Здесь на земле, как бы носившей следы ледника, среди забывших своё название бетонных глыб и железных оползней, высились три блочных этажа, а над ними в белом луче прожектора шевелилась стрела крана. Слева от него смутно, будто нарисованное тупым карандашом, различалось длинное тело барака. Подступы к нему разбили тягачи-блоковозы. В ухабах молочно кис снег-подталок, а на равнине он перемешался с землёй в непролазное тесто.

– Чёрт возьми, не пойму, что случилось? – сказал Дедуля, вглядываясь из-под руки в барак. – С чего по всему дому свет горит, когда там всего двое осталось – Витёк и Касьянов… Кстати, этот Касьянов – жуткий тип. Бандит и артист одновременно. Только представь, он выдает себя за потомка Распутина, утверждает, что зачат в каких-то там банях на Мойке. И именины свои, говорят, он отмечает именно в бане. В Оружейных, кажется. Нальёт в шайку водки, накрошит туда буханку чёрного и на страх публике деревянной ложкой жрёт. Ну, а потом либо с кем подерётся, либо «Луку Мудищева» в поминки «отца» читает.

– Что ж, послушаем, – поторопил Дедулю Иван.

Дедуля взбодрил себя мелким ругательством и ступил на условную тропку. Сдобренное цементом земное тесто чвокало и прихватывало башмаки. Иван попробовал было прыгать след в след поводырю, но махнул на эту затею, попёр напропалую.

– Между прочим, к этому Жоре Касьянову – фамилию из-за судимости ему на Распутина не дали сменить – иностранцы не раз приклеивались: не обижает ли знатных потомков власть? – продолжал на ходу Тимур. – И – мимо сада! Касьянов власть обожает. Бардак, говорит, люди крепкой закалки не критикуют, а пользуют сполна, говорит, на всю катушку!

– Оригинал! – сказал Иван ухмыльчиво. – И много ли от такой «катушки» он себе отмотал?

– Да не так уж и мало, – остановился передохнуть Дедуля. – Всю жизнь на дурика прожил, ничего тяжелее карандаша не поднимал. Вообще-то профессия у него паровозная – то ли кочегар, то ли машинист. Но приблатнённость – кепочка, сапоги – не велит ему работать руками. Да и не любит он этого. Сейчас для страху на исполком он не то сторожем, не то помощником машиниста сцены Дворца Оваций пристроился. Он очень нервный, сообразительный. На днях пять тысяч припадком взял.

– С каких это пор нервы так высоко ценятся? – не поверил Иван.

– А как из барака переселять начали, – уточнил Дедуля. – Жора с Касьянихой раньше всех развёлся, разделился – себе комнату, ей детей, лёг на пол в райисполкоме и не вставал, пока в барак не прописали его новую жену из Дербента с тремя деточками. Причём одному «крошке», представь, «еще шестнадцати нету», а половина зубов – золотых, и голова голая, как коленка. Прекрасное пополнение для лимитной Москвы!

Барак действительно был уготован к слому. Основная часть окон мёртво ослепла, щерилась напоследок осколками. Но в пяти уцелевших мерцали огни свечей, и через форточку серединного, как из печной вьюшки, валил густой дым, слышались пьяный галдёж и грохот отодвигаемых стульев – верный признак назревавшего мордобоя, если не поножовщины.

– Это недоразумение… я ничего не понимаю, – попятился от окошек впечатлительный жох. – Их же всех выселили, площадь дали…

Да и откуда было Дедуле знать, что торг Касьянова с исполкомом обернулся открытой войной. Витёк-Справка предпоследним выселился, согласился на квартиру в Очакове, выбрал дом без удобств, но с магазином в подвале. А подпитанный «молодой женой» потомок Распутина домогался квартиры на Садово-Черногрязской, в кирпичном Доме политкаторжан. Для успешности дела Касьянов принёс в исполком свидетельство о погашении судимости, справку о беременности дербентки и медицинское заключение о подозрении на туберкулёз; на что райисполком отрезал в бараке газ, воду, свет и письменно сообщил, что завтра же вытряхнет Жору с чадами и домочадцами к чёртовой бабушке. В ответ на такие посулы Касьянов очистил луковицу, вставил её себе в сидячее место, чем нагнал температуру до 38, взял больничный и вывесил над железной кроватью портрет Ленина. Ну, а чтобы бесчинство властей окончательно упредить, он под предлогом «родимый дом помянуть», «хором отпеть», скликнул общественность – то есть живых свидетелей. В обеспечение посиделок он с утречка проломил междустенки, образовал гостевой зал, где ловко составил кухонные столы покоем и угнездил на них две керосиновые лампы, а также поминальные свечи, что и придало сборищу как бы разбойный вид.

Когда Иван с Дедулей не без опаски сунулись в полумрак гостевого зала, там шёл пир горой, и стол ломился от однообразия – водка Российская и килька в томате, потому как вкусы пахомовцев сохраняются, в каком бы конкурсе баянистов или на олимпийской лыжне они ни триумфировали. Да и в экипировке они держали одинаковый стиль: нам не в театр, но и не в ссылку, прочность материи дороже моды. Кой-кто даже насобачился носить галстук и пиджак без припуска в рукавах, как это делалось, чтобы удобнее передёрнуть карту в «буре». Но в глазах, что Иван и в полутьме приметил, осталась стрёмная зековская искра, а в движениях – медвежатника, затруднение, куда лапы девать, пока драки нет, да и карты пока не розданы. В свободной повадке, пожалуй, держался лишь Касьянов – мосластый, казалось скроенный из одной арматуры перестарок с узкой змеиной головой и настороженными глазами малинодержателя. Напускного – мне законы не писаны! Всех зашибу! – было в Жоре с избытком, что говорило не о врождённой храбрости, а о жажде к личному, гипнотическому террору. Такие люди – тут Тимур ошибался – не любят партийно-тоталитарную власть уже потому, что пылают к ней ревностью обиженного, неоценённого и не пристроенного в должность карателя.

– Нашу! Русскую!! Калинку-малинку давай! – приказно ревел Лжераспутин, круша сопротивление единственной на всю компанию женщины, видать, бывалой, знавшей лучшие времена, но теперь огрузлой и ломавшей из себя по блёклости капризулю. – Кому сказано, влазь на стол!

Плясунья для приличия завизжала «Где уж мне! Ноги не те!», – но вскинутая на стол рукастыми пахомовцами, лихо задрала подол японского в набивных драконах платья и пошла выписывать кренделя с перестуками, с наваристой приговорочкой: «Под сосною, под зеленою спать уложите вы меня, и-ех!». Умевшие ландшафты использовать гости загоготали, а вдоль стола забегал мальчик лет десяти с испорченными, недетскими глазами, и потянулся к плясунье липкими от кильки в томате ручками:

– Хочу Семёновну! Возьми меня погостевать, тётенька… Возьми!

– В самом деле – возьми, – посмехом стал за ходатая кто-то. – Пусти добром, не то в форточку влезет.

– Куда мне его? – отвечала, выплясывая, Семёновна. – Мал ещё, пипкой не вышел.

– А ты навырост возьми, – гулко присоветовал Жора и к застывшему в дверях Дедуле всевидящим оком оборотился: – У нас тут одного рыжего в тринадцать лет обженили. Верно ведь, Рукомойник?

– Ве-верно, – не посмел отказаться ни от женитьбы, ни от барачного прозвища Тимур. – Но ведь это когда было…

– Как когда!? Когда спички тебе об голову чиркали. И ты со страху мочился, тёк будто рукомойник, – уточнил Касьянов, намеренно унижая барачного пасынка в глазах незнакомца, да ещё приведённого без всякого спроса на пир.

– Мы так себе, на минуту к Витьку… Это Иван Репнёв, писатель и друг народа, – полез в оправдания Дедуля.

– Писатель не может быть другом народа! – вякнул из полутьмы Витёк. – Уж я-то как-нибудь их знаю!

– Верно, Осколочный, – подтвердил вычурно Жора. – Ломать перед шоблой шапку писатель не будет. Как-никак, он подголосок правительства. И подвывала, и погоняла, мать его…

И, как железной скобой, закрепил тезис крепчайшим ругательством, от которого приставучий мальчик ещё пуще заволновался, затопал ножками:

– Хочу Семёновну! Семёновну хочу!!

– Да угомоните кто-нибудь сучонка, – затребовал с дальнего конца стола какой-то нравственник с пластырем на лбу и, на помощь товарищей не надеясь, быстро налил и протянул мальчику полстакана водки.

– Ты что, моего старшего хочешь придурком сделать? В писатели его наметил, мудак? – остудил попытку на угощение папа Жора.

«Ну, бестия! – подумал Иван. – Ревнив, как чёрт. С того и шоблу против меня настраивает».

А оскандалившийся человек с пластырем глухо взроптал:

– Дак я не полный стакан наливаю… С чего ему Бедным быть?

– На фиг, на фиг! – отстранился от половинчатой, но всё же угрозы Демьяном Бедным сделаться мальчуган.

Публика самодовольно заржала, поглядывая на Ивана не то с сожалением, не то свысока. А достигший своего Жора многозначительно, с неким обещанием награды поманил сынишку к себе и нашептал ему на ухо нечто, отчего тот отнюдь не успокоился, а наоборот, убежал в коридор слишком взвинченно и шустро.

– Верните мальца! Не забывайте о будущем, – демагогично всполошился Витёк. – Жора ему чинарик дал с анашой…

– Ни боже мой! – отрёкся Касьянов.

– А то я тебя не знаю, как же! – усилил панику Справка. – Мне не жалко, но он накурится и нам польта пожгёт.

– Ни хрена он не пожгёт, – зычно окоротил крикуна Касьянов. – Он там за вешалкой пар спускает. – И к незванным гостям повернулся, к столу пригласил: – Слышь, писатели, хватай что осталось! Это вам не наградной зал в Кремле, на подносе не подадут.

– В коробочке! – подковырнул Витёк. – Чтобы мозги нам пудрили…

– Надо уважить, – шепнул Дедуля Ивану. – И подождать пока разбегутся.

Иван подсел к столу и, ни к чему не притронувшись, проговорил:

– Возможно, прикормленные с подноса писатели кого-то и пудрят. Но чтобы науськивать «пар спускать» – такого даже за ними не водится.

Публика зашумела, дескать, что за учитель выискался? Ишь ты, какой нашёлся! А Жора демонстративно набухал стакан с «мениском», с показной озабоченностью отхлебнул в припад лишек, приладисто зацепил гранёный край стальными зубами, чекал-дыкнул остатнюю водку в хрипучее горло и откинул порожнятину на пол, как это делает пёс с опостылевшей костью.

– От онанизма, чтобы ты знал, кровь лучше бегает и пульс ровнее, – проговорил он в развитие эффекта. – Оно готовит к жизни и… и в партию, в профсоюз.

– Правильно! – сказал человек с пластырем, вряд ли партийный. – Без практики суходрочку не выдержать, бастует весь организм.

«Непостижимо! – подумал Иван. – Наш человек и в онанизме найдёт свои преимущества, неоспоримую пользу для себя извлечёт». А тут ещё, к безмолвному поражению Ивана, вернулся из-за вешалки мальчик – ухайдоканный, как на русских качелях, и с помутнёнными глазками, однако наружно счастливый, готовый на людях произнести «Сердце бьётся от радости, настроение превосходное».

– Ну что, сына, хочешь теперь Семёновну? – в тоне экзамена осведомился Касьянов.

– Вот ещё! – выставил ножку, как для притопа-прихлопа, мальчик. – Она баба здоровая. Перебьётся!

– Ну, наглец! – вспыхнула успокоившаяся было после трудных танцев Семёновна.

– Не наглец, а наш простой, загадочный человек, – с деланным одобрением уточнил Касьянов, на Ивана косясь. – Хрен узнаешь, чего мудаку хочется, пока толком ему же не объяснишь. – И щелчка нежданного мальчику в лоб вкатил:

– Смейся вгромкую, пионер, всем ребятам пример! А не хочешь – ступай к вешалке.

Мальчик свесил горестно губки, но потугою вылущил из них смехоподобное, сродни овечьему, «м-ме-е».

– Ну, что я говорил? – победительно оглядел замершую, нехорошо стихшую компанию Жора. – Объяснишь, так и выбор радостен.

Компания ответила молчанием, отчего овечьи «м-ме-ее» сделались ещё слышнее и тягостнее. Тогда Иван достал сигарету, приблизился в видах прикурить к упорно звавшему народ веселиться мучителю и резко, что называется, от души вклеил сочный щелбан.

– Т-ты что, ох-херел!? – икнул от изумления Жора. – Тебе что, жить надоело!?

– А радость где? – невинным голосом осведомился Иван. – Где здоровый смех? Что же ты не бежишь к вешалке?

– Я… я… меня не возьмёшь! Я не загадочный! – взревел Касьянов и, бешено глаза округлив, затребовал: – Ножик мне!

Ушлый мальчик тотчас шмыгнул под стол. За ним последовал и Дедуля. А Семёновна безнадежно запричитала:

– Ой, не надо, не надо! Всех помирит тюрьма!..

– Перо! Пёрышко дайте!! – продолжал бравировать Жора в явной надежде, что вассалы сами дерзкого чужака в оборот возьмут, услужат наперегонки главарю.

Иван нутром знал, насколько чернь в симпатиях неверна, переменчива. Всё теперь на волоске висело, и он, как истинный боец с Трубной, и окно для отхода наметил, и бутылку из-под Жигулёвского к руке прибрал. Отдавать даром себя трубненцы не привыкли.

– На! Держи! – как-то сощуренно швырнул Жоре нож человек с пластырем, и в голосе его содержалось: «Ну-ну, посмотрим?!».

Смотрины были Касьянову ни к чему. Как промахнувшийся волк-вожак, он учуял настроение стаи, толкавшей его на новый позор, чтобы на полпути разорвать. И если волк-вожак на скидку «старость не радость» надежд не имеет, даёт обречённый бой, то человек знает, где выход искать. И, повертев ножик в руке, Жора качнулся, пустил – пьян по-чёрному я, братишки! – пузырчатую слюну, пал плашмя на стол и опрокинул – всё натурально! – лампу. В артистизме ему было нельзя отказать, и Шаляпин бы лучше не сделал. Но неудача случилась зараз нежданная. Лампа кокнулась, лежмя потекла, керосин залил Касьянову рукава, и они вспыхнули, как два факела, посреди огненной лужи. Лужа стремительно ширилась. Пламя дунуло вверх и слизнуло в момент абажур, плюнувший напоследок тленом на платье Семёновны.

– Воды! – страшным голосом взвыл Касьянов, забыв что, вода отрезана.

А пахомовцы повскакивали из-за стола и ревучей кучей кинулись к выходу.

– Спасайся, братва!

– Горим не за хер!

Остальные слова были окончательно нецензурными.

Иван и сам не заметил, как влился в поток беженцев, на ходу рвавших свои пальто с вешалки, и едва не задавил гадкого мальчугана, лапавшего под шумок Семёновну и оравшего:

– Суки! Что ж вы ребёнка бросили!?

Спорые на побег пахомовцы в считанные минуты оказались на улице. Окна барака меж тем занялись красным светом, приготовились от жары лопнуть. Над крышей злым буром курился дым, торя путь пленному смерчу. Но Жора из пекла не торопился, будто расправы за совершённое боялся пуще огня. Наконец он впригибочку выметнулся из дымовой завесы, и вид его был ужасен. Жора горел со всех сторон бегущими всполохами, веки были опалены начисто, отчего глаза казались зверино-огромными, как у негра, сбежавшего с куклусклановского креста; руки почернели и кровоточили; а в зубах тлел свёрнутый из газеты кляп.

– Господи! Он беспалым остался! – завизжала Семёновна. – Руки… гляньте! Руки!!

– А пошла ты! – прохрипел Касьянов, кляп сплёвывая и в снежное крошево боком валясь. – Пять… пять тысяч какими руками сработаешь!?

И, корчась от боли, на локтях пополз к снежной яме, чтобы руки-огарки туда окунуть, погасить страдания.

– Это он тысячи свои дербентские спас, – определил Тимур с содроганием.

– А рукопись? Моя рукопись!? – вскричал Иван.

– Поздно, – поёжился трус и пальцем в крайнее, покамест целое окно показал. – Там… на кухне… под корытом.

Иван не мешкая скинул пальто, окунул его в снежную жижу, вновь на себя набросил и ринулся как безумный к окошку.

– Сгоришь, мудак! Там пусто… водка кончилась! – остановительно заорал Витёк, пожаром не протрезвлённый, как стало бы, а вконец запьяневший.

Иван и слышать ничего не хотел. Сцепивши руки «замком», он выбил раму таранным локтём, переждал хлынувший из дыры дым и гимнастическим скоком сиганул в окно. Едкий смрад ударил его под дых. Отделённая гнилой перегородкой кухня ещё не успела заняться пламенем, но с потолочной балки – пожар ширился верхом – уже летели кусачие, красные шмели. В чаду и темени Иван ощупью нашёл висевшее на гвозде корыто, извлёк оттуда заветную папку, швырнул в пролом, а сам уже в полуобмороке, с дымными волосами и отравой в лёгких, кулем вывалился с подоконника.

На воле ему стало ещё хуже. В голове началась какая-то карусель. Небо над ним покачивалось, и с высоты, как из дырявого кошелька, сыпались жёлтые лунные монеты. А на расплывчатой земле, выглядывая себе падучую звезду в пропитание, одиноко выл закопчённый пёс.

Очнувшись, Иван сообразил, что это Касьянов предсмертно воет.

Дымные в жгучих искрах пики уже проломили крышу барака, дали пожару простор. Зарево кинулось в небо, высветлив соседнюю новостройку и башенный кран с транспарантом

АША ЦЕЛЬ – КОМ ИЗМ! Ы ПО ЕДИМ!

Горемычный Витёк слезящимися глазами выглядывал недостающее и плевался, будто не лозунгу, а ему лично выбили через один зубы.

Нетерпеливой рукой, в желании знать, все ли страницы целы, Иван рванул тесёмочки бурой, стандартной папки «Для бумаг», и обомлел. Страниц достаточно поубавилось, а на титульном, со следами пальцев, листе значилось непонятное «ГОМО ПОПУПС»…

– Что!?.. Что это такое?! – в ярости сунул он папку под нюхалку негодяю Тимуру.

И без того достаточный нос Дедули удлинился, а щёки ввалились.

– Витёк! – заорал он истошным голосом. – Ты что, гадина, понаделал?!

– Я?? То не я, – показал пальцем на попорченный транспарант Витёк, пошевелил осколками и спесиво добавил: – Ничего-ничего, в Будущем ни дождей, ни пожаров не будет…