Текст книги "Люди на дороге жизни. Журнальный вариант"

Автор книги: Вячеслав Щепоткин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)

В разговоре я постепенно узнавал их судьбы. Девчата, действительно, когда-то по комсомольским путёвкам поехали из города на село. Но жизнь оказалась не такой, какую они представляли. В том числе замужняя. У Галины властная свекровь-казачка настроила безвольного сына и отобрала девочку. Галина видела дочку от случая к случаю. Надя – худенькая, белобрысая женщина – потеряла мужа вскоре после свадьбы: его посадили за изнасилование. У Лидии – четвёртой бывшей горожанки – муж уехал на заработки куда-то в Сибирь и пока возвращаться не собирался. Лидия жила у его родителей и была под строгим присмотром. Только у Веры муж должен скоро вернуться из армии. Она брала на руки дочку и говорила мне: “Вылитый отец!” Подруги согласно кивали.

Я веселил девчат анекдотами, которых тогда знал тьму, рассказывал о себе. Уже Вера дочку уложила и стала ей напевать колыбельную, которую я слыхал впервые и старался запомнить, чтобы потом вставить в очерк, а мы всё говорили “за жизнь”. Никто из них на неё особо не жаловался. Наоборот, высказывали надежды на перемены к лучшему, ссылались на разные примеры, когда у кого-то было, “хоть в петлю лезь, а потом всё наладилось”. Ну, бывает непогода в жизни или вот как сейчас, туман на улице, но разве это навсегда?

Мы разошлись под утро, и я в сопровождении троих пошёл искать двор, где на ночлег остановился мой возница. Пока мы ходили, туман, в самом деле, как ни странно, стал редеть, рассеиваться.

Я написал очерк. Назвал его: “В тумане”. Отдал заведующему сельхозотделом. Не думал, что он вызовет такую реакцию. Очерк стала обсуждать редколлегия. А коллектив, как в большинстве крупных провинциальных газет, был в основном пожилой: люди цепко держались за свои места. И вот все выступающие стали высказываться против публикации. “Это что ж такое? – говорили члены редколлегии. – Выходит, вся наша советская молодёжь живёт в тумане? У неё нет впереди ничего светлого?”

Я пытался сказать, что речь идёт не обо всей советской молодёжи, здесь судьбы нескольких конкретных людей, но мои слова не имели никакого значения. И тут встал такой же немолодой, как и другие, член редколлегии. Поскольку шум уже был довольно сильный, он громко и, чувствовалось, с волнением закричал: “Не слушай их, Слава! Пиши так же и дальше! Джека Лондона тоже сначала не признавали! Потом узнали, что он великий писатель!” К сожалению, я забыл фамилию этого великодушного человека. Но очерк был включён в мой творческий диплом, а спустя время я опубликовал его как рассказ. Впрочем, в основе всех моих рассказов лежат реальные события и судьбы реальных людей.

Но вернусь к Кандалакше и школе журналистики, которую организовал. Рассказав слушателям – будущим возможным коллегам – о жанрах, о газетных требованиях, я сказал: кто из вас, где работает, посмотрите, что вокруг вас интересного, о чём вы могли бы рассказать своим товарищам как об удивительном и хорошем.

И началась моя колгота. Каждый день кто-то приходил, что-то приносил. Я сидел с ними до позднего вечера, разбирая, показывая, как надо написать, как должно быть. Не все выдерживали и постепенно отсеивались. Однако несколько человек стали нашими постоянными авторами. А двое – Игорь Павлихин и Надя Миронюк – вышли в профессиональные журналисты. Они поступили в Ленинградский университет на факультет журналистики, который окончил я сам. Кстати говоря, я и ездил даже туда представлять их. После окончания Игорь Павлихин поехал работать в газету на Дальний Восток, а Надя Миронюк, по-моему, где-то на телевидении.

Мне становилось всё более тесно в рамках этой газеты. Я говорил коллегам: “Ну, что мы рассказываем всё о Кандалакше, о её пригороде. Почему не познакомить наших читателей с жизнью других районов области?” Коллеги меня поддержали, сказали: “Давай, поезжай”. Я съездил в село Ловозеро – это место, где живёт издавна народ саамы (дореволюционное название “лопари”). Познакомился с интересными людьми. Написал о них.

Потом поехал на Терское побережье. “Терский берег” – очень необычное для Севера название. Один старик-помор, отвечая на мой вопрос, почему он так называется, стал объяснять: “Ну, ты же знаешь, где-то на Кавказе есть река Терек. Приехали оттуда люди, по ней и назвали”. Лишь потом я узнал, что это от норвежского слова “трэ” – лесистая местность. Ибо на Кольском полуострове тайга, благодаря Гольфстриму, поднимается так высоко, как нигде больше на Земном шаре.

Я съездил в этот район, побывал в очень старинном селе Варзуга, которому в то время уже исполнилось около 500 лет. Спустился на резиновой лодке по бурной порожистой реке Варзуге. И впоследствии описал её, как и город Кандалакшу, в повести “Слуга закона Вдовин”.

Меня всё время тянуло куда-то, хотелось что-то рассказать интересное. Шло строительство автодороги Ленинград – Мурманск, которую я назвал “дорога к Снежной королеве” в одном из материалов. Делал репортажи из кабины электровоза и считал высокой оценкой, когда шёл по улице, а идущие по другой стороне ребята-машинисты кричали: “Слава, читали твой репортаж. Пойдем пива выпьем”.

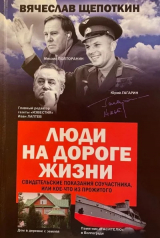

Жизнь у меня закипела. И вдруг приходит однажды секретарь парторганизации Михаил Зинов и говорит: “Вот пришла разнарядка на награды”. А тогда в Советском Союзе к каждому юбилею то ли области, то ли страны шла волна награждений. И вот эта волна докатилась до Мурманской области. Он назвал кого-то из города и говорит: “А у нас награждается Спиров Сергей Капитонович, редактор газеты”. Спрашиваю: “За что?” Зинов смотрит в бумажку. “За воспитание молодых журналистов, за творческую работу, за творческий подход к созданию газеты”. Я говорю: “Миша, ты что рассказываешь анекдоты? Разве это хоть чуть-чуть имеет отношение к Сергею Капитоновичу? Да, он хороший человек, он незлобливый. Но этого мало”. И я написал статью в журнал “Советская печать”. Назвал её так: “Кто должен быть редактором газеты – журналист или номенклатурная единица?”. Статью не напечатали и переслали из Москвы в Мурманск, в обком партии. Из обкома – в Кандалакшский горком. Сергея Капитоновича освободили от должности редактора, сделали директором типографии, где он долгое время нормально работал. А редактором газеты сделали Ефима Фёдоровича Разина, человека, который, по сути дела, вёл всю газету. Вот такая произошла история. Но ещё до этого стало известно, что в Мурманск прилетает Гагарин. Я зашёл к редактору – позднее описал его в повести “Холера”: маленького роста, полненький, сзади волосики остались, впереди их нет. И глазки всегда блестят, потому что он поддавал, начиная с утра. Я назвал его “Спиртов”. Это и к нему, наверное, относилась поговорка: с утра выпил – весь день свободен. Говорю ему: “Сергей Капитонович, давайте мы сделаем репортаж о пребывании Гагарина в Мурманске. Я съезжу и напишу”. Он мне: “Да ты что! У нас так нельзя. Есть ТАСС”. А тогда все официальные материалы передавались из Москвы по линии ТАСС. Стоял телетайп, стучал, всё это было... Однако я продолжал настаивать, говорил, что мы только выиграем в глазах читателей и других газет. Он сопротивлялся, потом махнул рукой: “Давай, езжай”.

Гагарин, или Как я потерял голос

К Гагарину и к его полёту у меня было особо восторженное отношение. И дело вот в чём. Вскоре после поступления в университет я отправил в Москву письмо с очень простым адресом: “Москва, Комитет по космонавтике”. Я и знать не знал, что такой комитет существует, – просто догадывался. В нём писал, что после запусков спутников, полёта собачек вполне нужно ожидать полёта человека в космос, и я прошу меня, студента факультета журналистики Щепоткина, включить в возможный отряд космонавтов.

Письмо бросил в почтовый ящик и в наступившей круговерти новой жизни забыл о нём. Каково же было моё удивление, когда в общежитие пришло ответное письмо. Мало того, что я не написал ни улицы, ни проспекта в Москве, просто – Комитет по космонавтике. Как нашли, как работала тогдашняя почта? Но мне ответили: “Уважаемый товарищ Щепоткин! Да, вполне возможны скоро полёты человека в космос. И нужны будут люди разных специальностей. Но вы учитесь, возможно, потребуются и журналисты”.

И вдруг 12 апреля 1961 года утром, мы ещё в полудрёме, нас четыре человека в комнате, слышим по радио позывные. Причём не обычные позывные, а “Широка страна моя родная”. Я вскакиваю и кричу: “Мужики, или война, или человек в космосе”. Точно – запуск, майор Юрий Алексеевич Гагарин. Я бегу быстрее в университет, чтобы там поделиться своими восторгами с людьми. Но, не доезжая до университета, поворачиваю к Академии художеств. Огромные залы, на возвышениях сидят голые натурщицы, а неподалёку ребята их рисуют. Я открываю двери, и вроде как мне неловко, как будто закрываю ладонью глаза, а сам щёлки оставляю, потому что в ту пору я голых женщин, можно сказать, редко-редко видел. Кричу: “Ребята, человек в космосе! Наш человек!” Они бросают кисти, девки одеваются быстрее, и мы бежим к университету. Там тоже какая-то группа, мы им кричим: “Человек в космосе!” Собираемся. И когда перешли Дворцовый мост, я гляжу – нас уже довольно большая группа. Идём, выходим на Невский, орём: “Все там будем! Даёшь космическую стипендию!” И прочую восторженную ерунду орём.

На Аничковом мосту, а он немножко горбатый, я оборачиваюсь и с потрясением вижу, что от моста до Адмиралтейства, а это, я думаю, с километр, сплошная лавина людей. И все мы идём, кричим, нам из окон машут.

Вот этой толпой, этой лавиной мы ходили целый день по Ленинграду, орали. А вечером на Дворцовой площади возле Александровской колонны соорудили из фанеры какую-то примитивную трибуну, и туда вылезали все, кто хотел что-то говорить. Я тоже стал подниматься. Меня спрашивают: “Ты кто?” – “Студент”. – “Слово представителю советского студенчества”. Я там ещё покричал, поорал. И вот так сорвал голос.

Когда приехал в Мурманск, там уже был Гагарин. Ему нужно было ехать в обком партии. Там встреча с передовиками, разговоры. Мне тоже надо на чем-то ехать, я же из Кандалакши приехал на поезде. Машин была целая колонна, штук десять, не меньше. Потому что с Гагариным прилетел второй секретарь ЦК комсомола Пастухов Борис Николаевич, прилетели люди из ЦК партии, комсомола. Местные деятели тоже были при машинах. Смотрю: в первую садятся Гагарин и Пастухов. Во вторую – молодая, красивая женщина; это оказалась редактор мурманской молодёжной газеты “Комсомолец Заполярья” Зоя Быстрова. Потом мы с ней встретились в Ярославле, куда её направили собкором “Правды”, а с её мужем Женей Трофимовым мы работали в одном отделе “Северного рабочего”. Третья машина пока свободна, – может, её пассажир с кем-то разговаривал. Я сажусь, говорю водителю: “Держись за второй машиной”.

Приехали в обком. В гардеробе раздеваемся, я снимаю своё пальтишко, Гагарин – шинель. Задеваем друг друга. Улыбаемся, извиняемся. Прошли в какое-то помещение. После этого официального представления у Гагарина встреча с работниками рыбокомбината. И вот тут начинается мука для великого человека. Его водят из цеха в цех, и в каждом в подробностях рассказывают, как бланшируется рыба, как закатываются банки, всю технологию. Он стоит, слушает. А рядом – толпа партийных, комсомольских чиновников, кагэбэшников, разумеется, телевизионщиков, газетчиков. Народу человек тридцать. А ему там работницы рассказывают.

Ну, я, будучи человеком, скажем так, не обременённым ни властью, ни уважением к ней, постоял, послушал и отошёл к девчонкам в отдалении. Говорю о чём-то с ними, расспрашиваю, смеёмся. Гагарин увидел, бросил толпу, подходит к нам. “Что тут у вас?” – “Да вот, расспрашиваю девушку, как после такого грохота услышать шёпот? – И задаю вопрос: – А когда ракета поднималась, шум в кабине сильный?” – “Да, конечно”, – отвечает Гагарин. Больше я спросить ничего не успел – нас окружила толпа.

Следующим оказался филейный цех. Рассказывают, как бланшируют рыбу, куда она потом идёт. Я снова постоял чуть-чуть и отхожу в сторону. Останавливаюсь возле молодой работницы, которая перекладывает какие-то пакеты. И опять, оторвавшись ото всех, к нам подходит Гагарин. Оказывается, в пакетах наборы из трёх видов рыбы. Космонавт с интересом вертит пакет в руках. Говорю: “Вот с чем ехать на рыбалку, Юрий Алексеевич, никаких забот”. А Гагарин смеётся: “Точно-точно, хорошая, наверное, будет уха”.

В один из таких подходов, пока сопровождающие догоняли знатного гостя, говорю ему: “Знаете, Юрий Алексеевич, Вы, когда полетели, я сорганизовал демонстрацию в Ленинграде, я был студентом и сорвал голос”. – “А надо ли было?” – улыбнулся Гагарин. “Сейчас-то не знаю, а тогда орал”.

Вот так прошло время на рыбокомбинате.Потом переехали на какое-то рыболовецкое судно, большое, крупное, чтобы там пообедать. Ну, проходим, я тоже иду за стол. За столом человек двенадцать, не больше. Я как раз оказался напротив Гагарина. Пью я винцо – “Мадеру”, я ж на работе, мне нельзя напиваться. Юрий Алексеевич пьёт водку. И я смотрю: у него не багровеет даже, а фиолетовым наливается шрам над бровью. Потом были всякие рассказы о том, что он якобы прыгал с балкона от какой-то женщины, вроде муж пришёл. Но где тут правда, где вымысел, сейчас установить трудно. Да и не надо это. А тогда я глядел на него и думал: ёлки-палки, как тяжело быть в нашей стране великим при жизни! Ведь ему же никуда не сходить, не отойти в сторону, не сделать ничего, никого не погладить, ни с кем не поспорить, не выпить. Везде он должен держать марку, должен улыбаться, быть символом страны.

Ну, пообедали. Переходим на другое рыболовецкое судно. Там трап, по трапу надо подниматься. Стоит парень из КГБ. Я подхожу, он спрашивает: “Вы откуда?” Обычно весь день меня никто не спрашивал. Видят, что мужичок молодой с университетским значком, с этим “поплавком”, уверенно ходит. Московские думают, что я местный кагэбэшник, а местные думают, что я московский кагэбэшник. И как бы меня везде не трогают. А этот спросил: вы кто, откуда? Я говорю: “Я журналист из газеты “Кандалакшский коммунист”. Он так рот разинул: “Откуда-откуда?” – “Кандалакшский коммунист”, – уже с меньшей уверенностью я говорю. “Какой коммунист?! А ну-ка, иди отсюда” – и не пустил меня. На этом и закончилась моя миссия по визиту Гагарина.

Я привёз фотографию, где мы с Гагариным. Просто больше никакой не было. Кто-то из фотографов дал, по-моему, из “Комсомольца Заполярья”. И её напечатали в нашей газете. Но меня так заретушировали, что даже я сам себя не узнал, не то что кто-то меня бы узнал.

А на память о полёте и о встрече с Гагариным у меня остались сорванный голос – певучий был голос, звонкий, вся родня у меня певучая, – и автограф в блокноте.

Скитания с блокнотом и гитарой

Через некоторое время жизнь моя резко покосилась, и я послал университетским друзьям три телеграммы. В каждой из них было два слова: “Мне плохо”. Дело в том, что я столкнулся с предательством близкого человека. Послал в Петрозаводск Эрику Цыпкину, в Ленинград – Толе Ежелеву, в Ярославль – Лёне Винникову. Цыпкин в ответ присылает телеграмму: “Объясни, в чём дело”. Ежелев, не дождавшись пассажирского поезда из Ленинграда в Мурманск, который проходил через Кандалакшу, сел на какой-то товарняк и приехал на нём. Но я буквально за несколько часов до этого уехал из Кандалакши. А Лёнька Винников прислал простую телеграмму: “Приезжай”.

Я приехал в Ярославль. Он меня сразу повёл в газету, познакомил с заместителем редактора Семёном Подлипским. Редактор Иванов Александр Михайлович был в отпуске. Мне говорят: вот промышленный отдел, вот тебе задание. Дали кандидатуру какого-то рационализатора. Я пошёл, написал. Людям понравилось. Набрали гранки, уже хотели ставить в номер. И в этот момент приходит из отпуска Иванов. А там была, как бы сказать, междоусобная война Иванова и Подлипского. И у того, и у другого был свой актив, свой лагерь. Иванов, видя, что Подлипский приветил какого-то парня, который написал по их заданию заметку, это значит, будет ещё один штык в отряде Подлипского. И он не стал принимать меня на работу. Даже ничего не говоря мне, намекнул Лёньке: твоего товарища не возьмём. Только потом я понял, в чём дело.

Но это потом. А тогда я не знал, куда ткнуться. Я пошёл на телевидение. Им руководил Герман Баунов. Мы через Лёню знали друг друга. Этой троицей выпивали, погуливали с девчатами; мы-то с Лёнькой холостые, а Герман – женатый. Но Баунов позвонил Иванову и тоже отказал. Я завис без работы, без денег. Хорошо, ребята из ярославской молодёжной газеты – там работал мой однокурсник Валера Прохоров – созвонились с костромской “молодёжкой” и договорились обо мне. Я поехал туда. Помню, перешёл по льду пешком Волгу и попал прямо в центр Костромы. Газета была маленькая, как и многие молодёжные газеты, с небольшим тиражом. Редактором была (не буду называть имя и фамилию) странная, нервическая женщина. Худая, лихорадочный румянец на щеках, вся из себя комсомольская, но по возрасту уже старуха. Забегая вперёд, скажу. Долгое время после Костромы я порывался написать роман под названием “И восходит закат” – о женщине, которая через постели, через предательства близких, через сжигание в себе благородных задатков лезет вверх по карьерной лестнице от молоденькой комсомольской активистки до деятельницы среднего масштаба. И добравшись, наконец, до вожделенной вершины, с которой, как она думала, откроется вид на прекрасные в свете утреннего восхода дали, постаревшая, истоптанная неправедной жизнью карьеристка увидела безрадостный закат.

Но, как говорится, вернёмся к делу. Я стал работать завотделом рабочей молодёжи. Нормально пошло всё, сам писал, с ребятами в отделе контактировал хорошо. Но через некоторое время начались проблемы. Я впервые в жизни узнал, что такое отказать в притязаниях женщине-начальнице. Не скажу, что я был малый целомудренный, избегал женщин. Скорее, наоборот. Но эта дамочка меня не прельщала. Лежать с такими в постели, говорил я, всё равно, что на железной крыше, – один грохот. Да и мужа её я неплохо знал, хотя, честно сказать, не это было главным. В общем, несколько её попыток я вежливо отверг.

И сразу стал критикуемым, сразу мои материалы и материалы моих сотрудников стали выбрасываться. А на первый план по уважению начала выходить рослая, крупная телом дама с несколько странным для её облика стилем материалов и особенно оформления газеты. Язык заметок напоминал вязание кружев, за которыми нельзя было разглядеть смысла и сути. А в оформлении, которое предлагала дама-гренадёр и что бурно одобряла редакторша, главными были опять-таки кружева, только теперь рисованные.

Я посмотрел-посмотрел, вижу, к чему дело идёт, и уехал в Ярославль. Опять уехал в никуда.

Лёне дали уже квартиру однокомнатную. Она была абсолютно пустая. На кухне только стол и две-три табуретки, а в комнате диван и надувной матрас. Мы по очереди спали, то он, то я, на диване и на надувном матрасе. Если кто-то начинал чихать, заболевать, тот переходил на диван. Если выздоравливал, ложился на надувной матрас. Денег ни у него, ни тем более у меня не было. И мы были рады иногда, что у нас появляется мелочь, чтобы доехать до редакции, до центра. Там я шёл на радио, ребята давали тему, я звонил, быстренько писал какие-то информации, одну, вторую, третью, тут же в вечерних выпусках её давали. И сразу шла в кассе расплата. Но это были не деньги, а так, слёзы. Надо было что-то решать кардинально.

И тут Лёнька созвонился со смоленской молодёжной газетой. А там работали супруги Крупенькины. Витя Крупенькин был с одного со мной курса, только из английской группы. А его жена Светлана – однокурсница Винникова, работала в молодёжной газете. К слову сказать, курсы у нас были небольшие. На нашем, к примеру, человек тридцать.

Я приехал в Смоленск. И у нас началась хорошая работа и весёлая жизнь. Это там я увидел комсомольскую поросль, увидел комсомольских вожаков, это там у меня родился слоган про них: “Вверх с разинутым ртом (это в разговоре с партийным начальством), а вниз – с разинутой пастью (это когда на нижестоящие комсомольские ячейки)”. Выражение распространилось. Дошло до обкома комсомола. Редактору сказали: не те кадры подбираешь. Но мы не особенно переживали, потому что муж одной женщины из нашей компании был секретарём обкома комсомола, и он это дело замял.

Жизнь была хорошая, весёлая. И вот тут у меня стала вырисовываться идея дома в деревне с землёй. Я потом об этом расскажу дальше, когда у меня будет подробный разговор на эту тему. А сейчас о том, как в самый разгар весёлой жизни, творческой жизни тоже, приходит телеграмма от двоюродного брата Валерки, который говорит, что мама у меня плоха, больна раком. Я всё бросил. Приятели расписались на гитаре. Я взял гитару, чемодан и помчал в Волгоград.

Глава 2

“Город гвардейских улиц”

Там меня приняли на работу в “Волгоградскую правду”. Взяли стажёром с зарплатой 50 рублей. Некоторые смотрели, выживу или нет. Я разрывался между работой в редакции и домом, где умирала мама. К большой моей горести, спасти её не удалось. Ей было всего 54 года. О всех переживаниях, о том, как всё это было, что я чувствовал, я написал в повести “Холера”. О новом, но, к сожалению, запоздалом её понимании, говорила и надпись на памятнике, который я сделал собственными руками: “Спасибо. И прости. Сын”. Сейчас я могу сказать всем только одно: “Берегите родителей. И старайтесь понять их”.

Постепенно всё более активно работал в газете. Писал заметки о хороших людях, критиковал недостатки хозяйствования. Создавал этюды о природе.

Некоторые из них были действительно хороши, что подтверждают читающие их сегодня люди. Довольно часто печатал фельетоны.

Свой первый фельетон я написал через четыре месяца после поступления в университет. Назывался он так: “Возьми на чай, папаша” – и был опубликован в университетской многотиражной газете. Университет, расположенный на Васильевском острове в старой части города, соседствовал со старинными зданиями. В одном из них, в большом полуподвальном помещении, располагалась столовая под названием “Академичка”. Там был зал для преподавателей и приличных размеров зал для студентов. Перед входом в залы был гардероб. В нём работали два мужика – здоровые мордовороты, с ручищами, пузатые, в чёрно-серых халатах. И все, кто уходил и одевался, клали на широкий барьер деньги. Мужики ловко поворачивались, ловко смахивали в раскрытые карманы халатов деньги и продолжали дальше работать.

А я обратил внимание на одного парня. Видимо, это был студент. Мой интерес он привлёк тем, что клал на этот барьер заметные деньги, а сам был одет в грязно-белую рубаху с почти чёрным воротником, на ногах ботинки подвязаны верёвками, и был он весь неопрятный и неухоженный. А деньги давал, потому что так было принято.

К фельетону меня подтолкнула одна встреча. Иду как-то по Невскому проспекту. Смотрю: навстречу знакомые вроде бы люди. По одежде, по походке – просто профессора. С портфелями, пузатые, здоровые, довольные. Вгляделся – ба! да это же наши гардеробщики, требующие “чаевые”! А-а, так вот вы, оказывается, какие! Ну, и написал фельетон.

Что тут началось! Мне потом ребята рассказывали, что всех, кто приходил из студентов, мордовороты расспрашивали, кто такой Щепоткин, покажите нам этого Щепоткина. Видимо, кто-то показал. Я стал сдавать одежду, и у меня её выхватывали. Когда я давал номерок, мне чуть ли не бросали одежду. И тогда я сказал: да, надо делать продолжение фельетона “Возьми на чай, папаша”. Всё, как оборвало.

Вот с этого первого фельетона и началась моя, скажем так, фельетонная линия в журналистике. Но я писал и в других жанрах, активно вглядывался в жизнь области. Однажды увидел на карте название населённого пункта “Вчерашние Щи”. Причём оба слова с большой буквы. Я рассмеялся, представив, как называются его жители, и стал изучать топонимику региона. Сделал материал. От этого перешёл к названиям волгоградских улиц. Кстати говоря, в центре Сталинграда после всех адских бомбёжек и жутких уличных боёв осталось несколько старых дореволюционных домов. Я написал статью “Старый дом в городе”. Послал её в “Известия”, с которыми начинал сотрудничать. Она попала к Борису Ивановичу Илёшину – редактору отдела Советов, в будущем он стал заместителем главного редактора. О нём говорили так: он принимает форму любой жидкости, какую в него нальют, – настолько это был трусливый, тихо щебечущий человек. И с удивлением я потом увидел, что он хорошо знал русскую поэзию. А когда его выпроводили на пенсию в переломные месяцы истории, я как председатель профкома “Известий” всячески его защищал. Позднее, уже в журнале “Российская Федерация сегодня”, мы публиковали его статьи о русских поэтах, чтобы дать хоть немного заработать к маленькой пенсии.

Но это всё было потом. А тогда я написал статью “Старый дом в городе”, где отстаивал идею сохранения таких строений. Илёшин позвонил мне и завёл речь о том, что не нужны такие дома. “Что такое – ему сто лет? Ерунда, и зачем его сохранять?” Я говорю: “Борис Иванович, сохранять надо для истории. Чтобы люди лучше знали её. Сейчас ему 100 лет, а через 100 будет 200, а потом будет 300. Ведь старые дома в городах Европы когда-то были молодыми”. – “Да нет, не надо”. Так и замордовал статью.

Говоря о населённых пунктах области, я обратил внимание на названия улиц в Волгограде: 7-я Гвардейская, 13-я Гвардейская, 35-я Гвардейская, 51-я Гвардейская, 95-я Гвардейская, просто Гвардейская и другие. А ещё и фамилии воинов-гвардейцев. Вроде улицы гвардейца Наумова, рядом с которой я жил, не говоря о гвардейцах-командирах полков, дивизий, соединений. Я написал заметку “Город гвардейских улиц”. Даю её заместителю редактора Куканову. Говорю: “Посмотри, Лев Александрович. Думаю, будет полезно”. Он почитал, вернул текст. “Что ты, Слава! Это же ерунда – город гвардейских улиц. Подумаешь...” Ну, я вцепился. Говорю: “А улица имени Олеко Дундича, воевавшего за Царицын в гражданскую, лучше? Ну, этот хоть тут бывал. А Роза Люксембург и Клара Цеткин – какое отношение имеют к городу, за который отдавали жизни гвардейцы?” Спорили, спорили... Неохотно, но всё же напечатали.

А через некоторое время где-то в Италии состоялась конференция или симпозиум мэров городов-побратимов. И выступая на ней, председатель Волгоградского горисполкома Иван Михайлович Королёв сказал: “А вы знаете, какой у нас город? Наш город – город гвардейских улиц”. Зал встал, и начал аплодировать. Вот такая была реакция.

О Сталинградской битве

Я не являюсь безоговорочным сторонником Путина. Что-то, сделанное им, поддерживаю как стратегически важное. Многое не одобряю. Это ошибки, порой немаленькие, порождённые его необоснованным, чрезмерным самомнением, дичайшее воровство и жуткую коррупцию в его окружении и в целом по стране.

Однако есть вещи, с которыми трудно не согласиться. Недавно (я пишу эти строки в апреле 2021 года), выступая с ежегодным посланием к российскому парламенту, он с удивлением заметил, что в наших учебниках истории нет даже упоминания о Сталинградской битве. О других военных операциях, особенно иностранных, есть. А о Сталинградской битве нет.

Путин удивился. Я бы возмутился. Потому что это не случайная ошибка. Это поступок ВРАГОВ. Цель – не просто принизить в глазах растущего поколения тяжёлый и трудный подвиг недалёких предков, а забить сознание завтрашних активных граждан России знаниями о подвигах чужих людей.

Больше того. Ещё в 2017 году произошла история с выступлением в Бундестаге ФРГ школьника Коли из Нового Уренгоя, где он пожалел умершего в плену в Сталинграде после битвы немецкого солдата. Дескать, он, как и другие немцы, не хотел воевать – их заставили. Страну взорвало возмущение. Люди требовали наказать этого десятиклассника, его мать, которая помогала писать текст выступления, учителей. Интернет давал гневные оценки. “Немцы почему-то не прислали своего школьника Ганса, чтобы он извинился не за одного – за сотни тысяч советских пленных, которых содержали, как скотов, и сознательно убивали”.

Надо сказать, условия у немцев в советском плену были несравнимо лучше. В начале войны им полагалась суточная норма питания в 2500 килокалорий, в то время как советский мужчина, не занятый тяжёлым физическим трудом, мог рассчитывать на норму в 2800 килокалорий. Да, в середине войны, в том числе после Сталинградской битвы, после которой сразу прибавилось 300 тысяч пленных, было уже не до прежних рационов, когда давали и хлеб, и мясо, и подсолнечное масло, и овощи. Наши люди в тылу едва не помирали с голоду, чтобы только досталось солдату-освободителю. Так что жалеть тех, кто пришёл нас убивать, – и убивал! – это не человеколюбие, а провал в памяти. И причиной того стала система образования. При обсуждении покаяния российского школьника в германском парламенте вскрылся вопиющий факт: на всё описание Великой Отечественной войны в учебниках истории отводилось две страницы. ДВЕ СТРАНИЦЫ на историю важнейшего периода в жизни страны! Четырёхлетней жесточайшей войны, от исхода которой зависело, появились бы на свет сами авторы и составители такого учебника? А ведь этот факт не случаен. Министр просвещения Фурсенко, который возглавлял это стратегическое ведомство с 2004-го по 2012 годы, заявлял: “Недостатком советской системы образования была попытка сформировать человека-творца. А сейчас задача – взрастить квалифицированного пользователя.” Американский президент Джон Кеннеди считал советскую систему образования лучшей в мире. Он говорил: “СССР выиграл космическую гонку за школьной партой”. А для Фурсенко нужны не мыслящие творцы. Лучше, если вырастет поколение ничего не знающих потребителей.

Часть интернет-пользователей предлагала не школьника наказывать, а тех, кто его таким сделал. “Свозить бы подростка в Питер, на Пискарёвское кладбище, и в Волгоград, на Мамаев курган. Он, может быть, что-то понял бы”, – предложил один из авторов в интернете.

Конечно, заполнять исторический вакуум в головах надо разными способами. Но начинать – с учебника истории.

А при ком создавались такие вражеские пособия? Кто был министром просвещения в ту пору? Не Фурсенко ли? Или не сменивший его Ливанов? Оба заняли столь важные посты не без одобрения Путина. Так вот, надо расследовать эту ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ ДИВЕРСИЮ – по-иному её оценивать нельзя – и строго спросить по всей цепочке. Кто писал учебник, кто его утверждал – все должны ответить. По опросам ВЦИОМа, в 2019 году больше половины российских граждан оценили победу в Сталинградской битве как поворотное событие во всей Отечественной войне. А создатели учебника истории без рассказа об этом величайшем сражении сочли иначе.