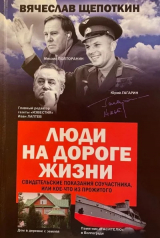

Текст книги "Люди на дороге жизни. Журнальный вариант"

Автор книги: Вячеслав Щепоткин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН

ЛЮДИ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Свидетельские показания соучастника

Разберёмся во всём, что видели,

Что случилось, что стало в стране.

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

Сергей Есенин

Осенью 1986 года, после шести лет работы в Казахстане корреспондентом “Известий” меня перевели в Москву. Я стал заместителем редактора газеты “Известия” по отделу Советов.

Сказать, что я очень сильно рвался сюда, не могу. Ну, перевели и перевели, хорошо. Правда, были два обстоятельства, которые радовали. Во-первых, я оказывался вместе со всей своей охотничье-рыбацкой компанией, и не надо было теперь придумывать нам, как меня вызвать из Казахстана на охоту или на рыбалку. И во-вторых, давняя мечта, давний замысел – заиметь дом в деревне с землёй. Все это потом реализовывалось.

Но сначала я хотел бы рассказать о подступах к журналистике и о первых шагах в ней.

Глава 1

Зигзаги судьбы

Дневную школу я оставил после 7-го класса. Мой товарищ, который учился в механическом техникуме, уговорил пойти туда. “Будешь знать всё – от часов... (в этот момент мимо нас, пыля, проехал грузовик) и до машины”. Учёба в новом заведении мне очень не понравилась. Мать, уходя на работу, думала, что я следом поеду в техникум. Но я, доехав до него, проходил мимо и шёл к обрывистому берегу Волги. Там были заросли кустарника, засохший бурьян с прогалинами, где жировали певчие птички: чижи, щеглы, вьюрки. Я ловил их сеткой, сажал в клетку и возвращался домой. Вскоре матери и бабушке стало ясно, что я не учусь, а балбесничаю.

С подачи другого товарища, Шурея, я поступил на металлургический завод “Красный Октябрь”. Работа в цехе металлургических печей временами была очень тяжёлой и нудной. Я смотрел на своих старших товарищей и думал: неужели мне всю жизнь придётся так же в валенках, подшитых резиной от автомобильных шин, разгребать ещё не остывшую обрушенную мартеновскую печь, спускаться глубоко под землю, чтобы загрузить большую бадью спёкшимися кирпичами?

Я пришёл в вечернюю школу. Сказал про техникум. По моему страстному виду поняли, что я очень хочу учиться. Приняли в 9-й класс с испытанием. Я его закончил почти на одни пятёрки. С 10-м было проще.

После вечерней школы в Сталинграде я трижды отправлялся поступать в вузы. И всё – в Ленинград. И всё – на крыльях своих увлечений. Сначала – ядерной физикой. Потом – астрономией. Но крыльям не хватало знаний, и я, понуро-заносчивый, возвращался домой.

Родня ворчала: всё какие-то ему “ниверситеты” нужны, вон в Сталинграде какие институты – пед, мед, сельхоз, горхоз (институт инженеров городского хозяйства). Но меня тянуло к другому.

На третий год я снова поехал в Ленинград, в университет. Теперь уже на отделение журналистики филологического факультета. Теперь я знал, куда надо мне идти обязательно.

Писать я начал уже несколько лет назад. Ну, как писать? Сочинять стихи всякие, сопливые какие-то, на мой взгляд, не очень хорошие. И хотя однажды в сталинградском литобъединении при газете “Молодой ленинец” местный поэт Юрий Окунев, руководитель этого объединения, публично сказал обо мне настолько высокие слова, что я и сейчас их не решаюсь повторить, тем не менее то, что я делал, было, на мой взгляд, так себе. Хотя очень тянуло. И даже что-то было напечатано в “Молодом ленинце”.

Но почему я решил пойти на журналистику? После второго провала я поехал в геологическую экспедицию. Мы должны были искать так называемый инертный материал, то есть песок. И искать бурением вручную. Это когда над землёй выстраивается деревянный помост, через него пропускается труба, на конце которой привинчивается труба большего диаметра, так называемая желонка. Внизу у неё язык. И когда люди ударяют трубой в землю, земля или что там находится захватывается языком, и с трубой поднимают это наверх. Нас было четверо: по два человека с каждой стороны.

Сначала всё шло легко. Но чем глубже, тем труднее было поднимать эту трубу, труднее было отрывать её от той глубинной сути. А там пошла глина. И мы поднимали так, что трещали хребты.

Однажды начальство заставило нас работать в воскресенье. Я возмутился и уговорил ребят не выходить. Мы не вышли. А один штрейкбрехер вышел. Ну, мы его слегка поколотили. Он пошёл жаловаться в милицию. А мне уже надоедало быть здесь: работа неинтересная, да и жизнь даже мне, неизбалованному, была диковатой. Нас разделили по двое на квартиры к старухе-матери и её дочери лет сорока пяти. Мать кормила ребят более-менее прилично, а наша хозяйка варила нам макароны с солёной килькой из банок. Я сел на товарный поезд и поехал в Ленинград. А располагалась наша экспедиция в Мгинском районе Ленинградской области. Город Мга, районный центр, я называл “Мгла”, потому что в районе, где мы работали (станция Малукса), не было даже электричества. Я сел на остановившийся ненадолго товарняк и поехал в Ленинград. И вот тут произошло то, что потом меня привело к третьему поступлению в университет. Состав нёсся среди зелёных лесов, густых зелёных лесов. До площадки, где я стоял, долетал дым паровоза. Налетали леса. И меня так стало распирать желание рассказать о всех своих чувствах людям, о красоте лесов, о горьковатом, но волнующем запахе дыма, о тонко-голубом небе, которое, будто прозрачная крыша, накрывало этот зелёный тоннель, – словом, обо всём, что во мне кипело. Домой я приехал с ещё большим, чем раньше, желанием писать. Так я поступил на отделение журналистики, которое вскоре стало факультетом.

О хлебе насущном и хлебе познаний

В университет я пришёл со знаниями весьма скудными. Да и какие они могли быть у парня, который с 16 лет начал работать сначала на металлургическом заводе “Красный Октябрь”, а затем монтажником в тресте “Продмонтаж”, который и школу-то заканчивал рабочей молодёжи. Семья была самая простая: бабушка и мать, работавшая гардеробщицей в небольшом кафе. С отцом они разошлись в моём раннем возрасте. Говорят, по вине бабки, о чём я вскользь написал в повести “Разговор по душам с товарищем Сталиным”. Домашней библиотеки, конечно, не было, так – несколько книг. Но читать я любил. Нравились Чехов, Джек Лондон, О’Генри. В 56-м году отец подарил большой сборник стихов Есенина, которые сильно потрясли меня. Остальные познания были скудны.

Не сказать, что все мои новые товарищи в университете сильно отличались от меня. Нас на курсе было человек тридцать: чуть больше половины – в английской группе, остальные – в нашей немецкой. Большинство – также из простых семей. Правда, некоторые тем не менее были пообразованнее меня. И уж слишком выделялись человека два-три. Особенно один парень, старше большинства из нас, я так думаю, из какой-нибудь профессорской семьи. Он был тем, кого называют “рафинированный интеллигент”. Худощавое бледное лицо, не знающее загара, длинные тонкие пальцы пианиста, внимательные и почему-то часто грустные светлые глаза. Звали его Женя, а вот фамилию, к сожалению, забыл. От него я впервые услышал фамилии писателей Средневековья, он негромко, но интересно рассказывал о жизни и творчестве Александра Дюма, Мопассана, некоторых других зарубежных классиков. Но главное давалось на лекциях и в книгах. В моих познаниях зияли пустоты. Однако я, как губка, впитывал всё больший и больший объём сведений. Почти всё было интересно. Даже незнакомый мне раньше предмет о древнерусской литературе с её былинами и летописями – их вдохновенно по памяти читал старичок-профессор, который, казалось мне, сам когда-то, ещё молодым, сидел в келье рядом с древним летописцем. Также без труда впитывался памятью “старославянский” язык. Его преподавал симпатичный молодой человек в строгом костюме-тройке, с тихим голосом, называвший чудные буквы “юс малый”, “юс большой” и образуемые странными буквами непонятные современному слушателю слова. Одну из витиеватых букв я громко назвал “глист в обмороке”, заслужив укоризненный взгляд фанатичного преподавателя. Изучение этого языка помогло мне впоследствии довольно легко читать надписи на иконах и даже тексты старинных книг, одну из которых я нашёл через несколько лет в Кандалакше, в разрушенной избе на берегу Белого моря. Как голодный человек набрасывается на хлеб насущный, так и я накидывался на новые предметы, содержащие хлеб познаний. Не известные мне ранее имена писателей и драматургов, от Древнего мира до Средневековья, произведения западной литературы минувших столетий и современности, работы классиков философии, книги по логике и психологии, особенно русская литература, – всё это наполняло сознание и открывало глаза в ранее неведомое. Помню, много раз приходил я в ленинградскую публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, раскрывал под зелёным абажуром настольной лампы толстенную книгу с интригующим названием: “Физиогномика”. В советское время она не выходила – считалась реакционной. Была дореволюционного издания. Что-то в ней казалось надуманным и смешным. Например, “Черты лица дворника”. Или “Лицо казнокрада”. Однако многое было интересным. Начитавшись про облики разных людей, я уже в курилке библиотеки пытался понять, у кого какой характер, как отпечаталась на лице жизнь и кто есть кто. В дальнейшем, надо сказать, хлеб познаний из книги “Физиогномика” не раз давал пищу уму и помогал в жизни.

Правда, добывание хлеба насущного держало всё время эту жизнь в тонусе. Бывали дни, когда едой являлись только бесплатная капуста и такой же хлеб да стакан горячего чая в студенческой столовой “Академичке”. Тощая стипендия разлеталась мгновенно, а помощь из дома была очень скромной. Мать, как я уже говорил, работала гардеробщицей в небольшом кафе, зарплату имела маленькую. Что она могла прислать? Иногда подбрасывал денег отец, но тоже немного: зарплата небольшая, а семья – несколько человек. Как говорится: спасение голодающих – дело рук самих голодающих. Многие из нас, живущих в общежитии, работали по ночам. Я, например, одно время на заводе штамповал пластмассовые корпуса для электробритв “Нева”. Потом был сторожем в автобусном парке на Васильевском острове, который образовали на месте какого-то снесённого поселения. Заступал вечером и дежурил до утра. Работал через день. Сторожкой был оставшийся от селения домик об одну комнату. Автопарк был большой. К вечеру машины заполняли территорию. Я ходил между ними и слушал, как “отдыхают” отработавшие день автобусы. Они то поскрипывали, то как будто вздыхали, то с тихим шорохом осаживались на колёсах. Иногда ко мне в сторожку заходили шофёры. “Парень, дай посидеть с кондукторшей”. Я понимал, в чём дело, и уходил в расположенный неподалёку длинный дощатый склад. Двери его не закрывались. Видимо, то, что находилось внутри, не считалось ценностью. А там лежала гора дореволюционных газет, журналов “Нива” за 1913 год. Я садился на эту кучу и забывал обо всём, листая журналы, пока в сарай не заглядывал шофёр: “Спасибо, парень. Мы там тебе кое-что оставили”.

Однажды вчетвером подрядились разгружать большой пульмановский вагон с цементом. Цемент был не в мешках, а насыпан через люк вверху. Машина встала вплотную к вагону, мы приоткрыли его двери и начали лопатами выгружать цемент. Постепенно входили в вагон, выбирая сначала середину насыпанного, затем расходясь направо и влево. Это был ад. Цементная пыль туманом стояла в вагоне, раздувалась, когда лопатами бросали в кузов машины. Вдобавок ко всему цемент, оказалось, засыпали горячим, и в глубинах вагона было видно, что он раскалённо-красный. Начали мы днём, а закончили ночью. Получили деньги и, пропылённые снаружи и внутри, пошли в общежитие. Долго отмывались, неделю отхаркивались. Я написал рассказ с несколько возвышенным названием “Может, будут они великими”. Об этом адовом труде, о той радости, с какой получили небольшие деньги. Закончил словами: “Ну, теперь наедимся”. Послал в журнал “Юность”. Оттуда пришло письмо: “Рассказ берём. Только переделайте концовку. Ребята работали, чтобы купить апельсины и отнести их знакомой студентке в больницу”. Я плюнул. “Тебя бы туда”, – подумал об авторе письма. Ничего переделывать не стал. Так и потерялся где-то этот рассказ.

Постепенно пробовал зарабатывать деньги как журналист. Некоторое время писал в журнал для слепых. Однажды руководитель нашей немецкой группы Николай Петрович Емельянов – мускулистый телом и лицом, с крупным острым носом, весёлыми глазами и редковолосьем на голове – сказал мне, что какая-то газета с Севера просит дать репортаж об очередном меховом аукционе, который должен проходить в Ленинграде. Почему он выбрал меня, не знаю. Может, потому, что я добровольно съездил на практику в Мурманск, что пытался уже пробовать себя в журналистике. Репортаж должен быть короткий, ибо отправлять его надо по телеграфу за свои деньги. Вот уж где я учился сокращать самого себя.

“Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич...”

Мы довольно быстро взрослели не только в смысле образованности, но и политически. Атмосфера в стране после развенчания Хрущёвым культа личности Сталина поначалу задышала свободой и раскованностью. Появилась новая архитектура, символизирующая открытость, – кафе с большими окнами от потолка до пола, где люди сидели, как в аквариумах, дома без так называемых “архитектурных излишеств” сталинской эпохи, переполненные залы слушателей поэзии новых молодых авторов: Евтушенко, Вознесенского, Рождественского... Но Хрущёва сразу после его “воцарения” очень многие в стране воспринимали критически. Мой отец и приезжающие к нему в гости его боевые товарищи по Волховскому фронту называли Хрущёва негодяем и “кукурузной башкой”. Это из-за развенчания Сталина. А из-за того, что Хрущёв отнял у народа облигации займов, его кляли устно и графически. Я сам видел на стенах заводских туалетов, когда работал на “Красном Октябре”, такие рисунки: пузатый Хрущёв в шляпе бежит с мешком за спиной в заросли кукурузы. А из мешка торчат облигации займов.

Газеты, журналы и телевидение прославляли Хрущёва, его всё новые абсурдные решения вроде ликвидации личных подсобных хозяйств, вырубки садов, образования Совнархозов, создания в одной области двух обкомов партии: по промышленности и по сельскому хозяйству. Без умолку трещали о росте благосостояния народа, однако в действительности происходило иначе. Работая на практике в республиканской газете “Советская Мордовия”, мы с местными писателями угощали друг друга не папиросами и сигаретами, а махоркой: другого курева не было. Вернувшись в Ленинград, я узнал, что в магазинах начались перебои с хлебом, что рабочие на заводах роптали по этому поводу. Как ни глушили старательно сведения о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, слухи об этом расползались.

Мы, студенты, не оставались в стороне от того, что происходило повсюду. На наших товарищеских посиделках я активно возмущался шараханиями лидера партии из одной крайности в другую, быстро набирающим силу новым культом личности нового вождя. Газеты запестрели обращениями: “Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич!” Началось прославление “Великого десятилетия Хрущёва”.

Однажды куратор группы Николай Петрович дал всем задание написать рецензии на какое-нибудь выбранное произведение. Это было после выхода в конце 62-го года солженицынского рассказа “Один день Ивана Денисовича”. Я выбрал для рецензии именно его и написал, что в репрессиях и создании культа личности Сталина виноваты в том числе те, кто сейчас у власти. Я не помню сути всей рецензии. Зато перед глазами до сих пор крупная, карандашом, двойка и резкая оценка Емельянова, смысл которой: ты ничего не понимаешь в политике; нельзя так необдуманно судить о людях, тем более о руководителях, и т. д. и т. п. Насколько я понимал Николая Петровича, это были не его слова. Кого он спасал? Меня, покусившегося на блеск нового светила? Или себя, не воспитавшего у студента хитрой предосторожности клопа, вылезающего лишь тогда, когда безопасно?

Я продолжал неодобрительно высказываться о Хрущёве в кругу своих товарищей и через какое-то время стал чувствовать как бы повышенный интерес к себе. Но не со стороны ребят – там всё было нормально, а от кого-то другого. Например, я однажды узнал, что под эгидой Арктического и Антарктического научно-исследовательского института готовится экспедиция на Северный Ледовитый океан. Съездил в институт. Договорился, что меня возьмут простым рабочим, – интересно было увидеть неведомые места, неизвестный мир. В университете уже собирался взять на год академический отпуск. Участвовал даже в отгрузке ящиков с продуктами, в том числе с моей любимой сгущёнкой. И вдруг мне говорят: не поедешь. В чём дело? Почему? Вместо ясности – какие-то мутные толкования.

Мне даже стало казаться, что мои письма от родственников вскрываются. То есть информация обо мне уходила куда надо. От кого? Лишь потом мы, сопоставив разные факты и наблюдения, определили “стукача” в нашей группе. Это был простой деревенский парень с какой-то помятой физиономией, с металлической “фиксой” во рту. В комнате общежития ходил в трусах до колен и сбившейся набок мятой майке.

Но однажды я сделал шаг, который не нуждался в информации от “стукача”. 22 ноября 1963 года в США, в Далласе, средь бела дня выстрелом из снайперской винтовки был убит американский президент Джон Кеннеди. Телевидение показывало взрыв негодования американцев, реакцию людей в разных странах, убитую горем его жену Жаклин. Невозможно было спокойно глядеть на эту красавицу, для которой, казалось, рухнул весь мир. Я пошёл на почту, взял бланк телеграммы, написал слова соболезнования и отправил послание в Москву, в посольство США. Для передачи Жаклин Кеннеди.

Думаю, этот порыв усилил внимание ко мне определённых структур, что стало проявляться в разных формах.

Однако всё это начало пониматься позднее. Однажды в аудиторию, где шло занятие всего курса, вошла секретарша декана и громко сказала: “Щепоткин! В деканат!”

Я вошёл в кабинет декана. Там, кроме него, сидел какой-то молодой человек лет тридцати. “Вячеслав Иванович?” – “Да”, – подтвердил я. “Меня зовут Сергей Сергеевич. Пройдёмте со мной”.

Мы сели в машину. Она привезла нас на Литейный проспект в Управление КГБ по Ленинграду. Зашли в кабинет. Сергей Сергеевич сел за стол, на стене за спиной – портрет Дзержинского, перед глазами – портрет Хрущёва.

“Вячеслав Иванович, в чём вы не согласны с политикой Коммунистической партии Советского Союза?” Я немного закаменел: если верить хрущёвскому докладу о репрессиях, тянуло на серьёзное обвинение. Тем не менее я взял себя в руки и сказал: “Я не согласен с политикой Первого секретаря Центрального Комитета партии товарища Хрущёва Никиты Сергеевича”. – “А в чём вы не согласны?” Я начал говорить о несоответствии хвалебных пропагандистских материалов реальной жизни, которая становилась всё хуже. Например, в Ярославле, как писал мне мой товарищ, людей стали кормить китовым мясом, а в Ленинграде появились очереди за белым хлебом. О создании нового культа – культа личности Хрущёва. О неумном, на мой взгляд, запрете держать сельским жителям подсобное хозяйство. О мало реальной задаче построить в СССР к 1980 году коммунистическое общество.

Сергей Сергеевич внимательно слушал, иногда что-то переспрашивал. Потом попросил изложить всё это на бумаге. Я написал, не зная, что будет дальше. Меня снова посадили в машину. Повезли. Я почему-то был спокоен. Привезли в университет.

После этой ситуации у меня была ещё одна история, связанная с Хрущёвым. Но уже как с бывшим главой страны. 5 декабря 1964 года, в день Конституции, которая была известна как сталинская, в нашем общежитии произошла драка африканских студентов с нашими ребятами. Негры жестоко избили двоих парней. Одного били до сотрясения мозга, а второго свалили и начали выдавливать глаза. Общежитие забурлило. Возмущение поведением африканских студентов уже давно переливало через край. Они вели себя вызывающе, нагло. Могли кого-то побить, оскорбить девчат. Некоторых девиц легко покупали за тряпки. Мы собрались в нашей комнате, стали бурно обсуждать события. Я предложил написать письмо в Москву. Согласились. Но куда и кому? Два месяца назад Хрущёва сняли. Я в это время был на практике в Таджикистане, в республиканской газете. И сам видел, с каким рвением и удовольствием снимал со стенки завхоз редакции портрет Хрущёва. Всем уже надоел этот волюнтарист. Вместо него Первым секретарём ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев. Я предложил написать ему. Ребята поддержали. Я писал о том, что во всех нормальных государствах приезжающие в страну иностранцы неукоснительно соблюдают её законы. Только у нас получается по-другому. Африканские студенты нарушают общественный порядок, хулиганят, даже совершают преступления, но им всё прощают. Это делается якобы в интересах дружбы народов. Мы не хотим иметь таких друзей, для которых законы Советского Союза – ничто. Просим Вас, Леонид Ильич, поручить соответствующим ведомствам и руководителям на местах навести порядок с соблюдением иностранными студентами советских законов.

Ребята письмо одобрили. А кто-то сказал, что завтра в общежитии намечается собрание с обсуждением недавнего происшествия. Мне говорят: “Вот где надо зачитать письмо и собрать подписи. Давай, Слава! Раз уж ты начал, ты и продолжай”.

В нашем общежитии был зал для общих собраний. Я не помню, чтобы там когда-нибудь собирались люди. Но происшествие с избиением двоих студентов так возбудило университет, что к нам повалили ребята из других общежитий и даже те, кто жил в городе. Помещение было довольно большое. Однако людей собралось так много, что заняты были не только места для сидения, но и проходы, и подоконники. Я вышел на сцену. Поглядел на зал. В первых рядах сидели люди явно нестуденческого возраста. Мне говорили: будут представители Ленинградского обкома комсомола, обкома партии. Мы догадывались, что придут и работники КГБ. Единственно, чего не знали, что приедут функционеры из Москвы. Однако приехали: событие оказалось чрезвычайное – впервые, не знаю, за сколько лет вдруг взбудоражилось студенчество. Но представители властей рассчитывали, что погорланит молодёжь, выпустит пар, и всё этим закончится. Однако, видимо, никто, кроме прикреплённых сотрудников КГБ, не знал, что будет ещё письмо. Поэтому, когда я стал его читать, в зале наступила гробовая тишина: такого никто не ожидал.

Я прочитал письмо и сказал: “Кто хочет, может поставить свою подпись”, – и передал текст с прикреплёнными чистыми листами стоящим у трибуны ребятам. Пока письмо ходило по рядам, на сцену взбирались один за другим ораторы. Кто-то сказал, что не надо обращаться в Москву, тем более к Первому секретарю ЦК партии. Сами разберёмся у себя в Ленинграде.

Но на него заорали, затопали ногами, и больше уже никто такого не предлагал. Выскакивали на сцену, чтобы прокричать гневные слова о распоясавшихся иностранцах. Наконец, письмо вернулось ко мне на сцену. Я посмотрел на заполненные подписями листы и громко сказал, перекрывая шум зала: “Надо выбрать доверенных людей, чтобы отвезли письмо в Москву. Отправлять почтой нельзя”. “Щепоткина! Щепоткина! – раздались голоса. – Тебя послать!”

Это не входило в мои планы. Впервые в жизни я купил путёвку в дом отдыха – студенческую, самую дешёвую, и должен был через два дня уезжать. А тут предстояло дело, которое неизвестно, чем закончится. “Ходоков” выбрали. Они съездили. Не помню деталей, но, кажется, негры, а они буянили больше всех, притихли.

Такой разный Север

После университета я выбрал небольшой городок на юге Мурманской области – Кандалакшу. Населения немного. Газета маленького формата и выходит всего три раза в неделю. Я думал, времени она у меня не будет много отнимать, а всё остальное – литературе. Ибо я уже начал писать какие-то рассказики, которые порастерял, и находить даже их не хочется.

На Севере я был уже второй раз. Тем более именно в Мурманской области. После выхода в 1962 году фильма “Путь к причалу” я был так поражён и потрясён им, героями, песней, которая там звучала, что в первые же зимние каникулы взял гитару, чемодан и поехал в Мурманск. Нашёл редакцию газеты “Полярная правда”, поднялся в приёмную редактора, представился секретарше. Она говорит: “Ну, сидите. Выйдет Иван Иванович, он будет решать”. Через некоторое время из кабинета с надписью “Редактор” вышел статный, симпатичный человек с абсолютно седыми волосами, но моложавым лицом и приветливым взглядом. Он поглядел на меня, потом на гитару в чехле, на чемодан и спрашивает: “Вы кто?” Я встал и говорю: “Студент-журналист Вячеслав Щепоткин. Приехал на практику”. Редактор газеты Иван Иванович Портнягин, о котором я говорю, с удивлением посмотрел на секретаршу: “А мы разве заказывали на практику кого-то?” Она говорит: “Нет”. – “А я добровольно, Иван Иванович, – отрапортовал я. – Во время каникул”. Он улыбнулся и говорит: “Ладно, пусть идёт в отдел промышленности, там с ним будут работать”.

Самый крупный из северных городов Мурманск и поразил, и удивил. Там я впервые услыхал слово “бич”. И ранними утрами в кафе люди пили шампанское, не лимонад, а шампанское. Там машины шли в тоннелях из снега, ибо брустверы по краям были выше машин. Там солнца, пока находился в Мурманске, я не видел ни разу. Поэтому приезд в Кандалакшу, которая на самом юге области, был как бы продолжением моего северного присутствия.

Мои надежды, что времени газета займёт не много, были поверхностными и, наверное, для другого человека, для другой натуры. На первой же “летучке”, когда мне поручили сделать недельный обзор газеты, я начал не с заметок. Я сказал: “Товарищи, давайте поглядим на себя, как мы выглядим. Вот приходят к нам люди, смотрят на нас с уважением. Ведь мы же – элита города. Нас всего семь человек в 60-тысячном городе. А как мы выглядим? Вот Григорий Соломонович Рубинштейн”.

Григорий Соломонович, старый, умный, интересный еврей, с напряжённой улыбкой уставился на меня. Большая голова с редкими остатками волос тоже, казалось, напряглась. Но я продолжал: “Вот Григорий Соломонович. Как он одет? Пиджак какой-то мятый, значок об окончании высшего учебного заведения, так называемый “поплавок”, не вертикально стоит, а горизонтально, мятые брюки, какие-то растоптанные башмаки. Или Пётр Павлович Пюненнен, заведующий отделом писем. В какой-то затрапезной куртяшке. А ведь вы все небедные люди. У вас в шкафах, наверняка, висит по несколько костюмов, отличные рубашки. Мы должны подавать пример людям не только словом, но и внешним видом”.

После этого я перешёл к газете и, конечно, со свойственной мне тогда горячностью потоптался на ней. Да и было там, на чём потоптаться.

На следующий день все пришли одетые, как будто на праздник: хорошие костюмы, рубашки с галстуком, всё выглажено, причёсаны, выбриты. А через несколько дней я созвонился с базой райпотребсоюза и договорился, чтобы редакции продали только что поступившие туда и вообще только что появившиеся в стране нейлоновые финские рубашки. Нам их продали. Кто-то пошёл ещё и купил обувь. В общем, внешний вид моих коллег изменился.

Но на этом моя спокойная жизнь, казалось бы, оборвалась вообще. Где-то через месяц-полтора в газете появилось объявление, которое я составил, о том, что при газете “Кандалакшский коммунист” начинает работу школа журналистики, все желающие могут приходить на первое занятие. Народу пришло человек 25, не меньше. Возраст – от 16 до 60 лет. Я начал рассказывать о жанрах, что и как писать. То есть примерно стал повторять то, что нам говорили некоторые наши преподаватели, не работавшие ни дня в газете. Хотя в отличие от них, я в газетах уже поработал. Каждый раз перед каникулами я сдавал досрочно экзамены, договаривался с куратором нашей группы Николаем Петровичем Емельяновым о том, что приеду позднее, и два-два с половиной, а то и три месяца работал в газетах. В Мордовии – в республиканской газете, в Бурятии – в республиканской газете, в Таджикистане – тоже в республиканской газете. Некоторые мои товарищи, как только наступали каникулы, ехали или к родителям повидаться, или, уж самые “уставшие”, в дома отдыха. Меня они с недоумением спрашивали: “Куда тебя, старик, несёт?” Ну, “старикам” было в основном по двадцать с небольшим лет, и потому хотелось солидности. Я отвечал: “Ребята, не ждите, когда из нас сделают журналистов. Мы должны сами делаться ими”. Они уезжали отдыхать, а я – работать в газету. Для дипломной работы тоже поехал в Ростов-на-Дону, в областную газету “Молот”. Кстати, диплом у меня, одного на курсе, был творческий – серия очерков: “Люди вокруг нас”.

К слову сказать, с Ростовом у меня связаны два рассказа и скандальный очерк. У него такая предыстория. Мне поручили написать материал о девушках, которые переехали из небольшого городка работать на село. Было начало весны. Всё таяло, в Ростове уже появились первые привозные мимозы. Но в полях ещё лежал снег. Из городка в хутор меня повёз райкомовский кучер на санях. Я завернулся в тулуп, подставил солнцу лицо и начал представлять себе этих девушек, разговоры с ними.

В хуторе нашёл одну из них. Её звали Галя. С нею обошли остальных троих, договорились, у кого встретимся вечером. А до этого решили зайти в клуб – я хотел посмотреть, как развлекается молодёжь.

В клубе уже играла музыка. В углах стояли девчонки и девушки постарше. Отдельно кучковались парни. Две пары танцевали. Моя соседка смотрела на них с завистливой улыбкой. Вдруг она как-то сразу перестала улыбаться, сжалась и поглядела на вход. Там появился невысокий, толстоватый, с рыхлой физиономией парень. Когда он проходил мимо нас, Галя как будто усохла, мне даже показалось, поклонилась ему и заискивающе проговорила: “Здрассьте, Алексан Иваныч”. – “Здорово”, – буркнул тот. “Вы, может, приведёте Алёнку? Поди, соскучилась по мамке... Ия по ней...” – “Посмотрим”. Оказалось, девочку забрала свекровь. У родителей мужа был большой дом, большое хозяйство, а Галя, переехав из городка, смогла купить глинобитную развалюху. Свекровь сразу невзлюбила нищую невестку и всячески отваживала от своего дома. Заявила, что “внучка наша, а ты никто”. Поэтому приходилось выпрашивать свидания.

Мы вышли из клуба. Туман, который от теплыни начал подниматься ещё днём, теперь загустел так, что, отойдя от клуба шагов на десять, я с трудом мог разглядеть лампочку над входом. Пахло сырым снегом, оттаивающим на дороге конским навозом, ещё чем-то неуловимым, деревенским.

Для разговора мы собрались в хатёнке Веры, по возрасту такой же, как остальные, но, чувствовалось, более уважаемой. Я купил в хуторском магазине большую бутылку вина – “огнетушитель”, какой-то закуски. Вера и девчата принесли свои деликатесы, которые в студенческой жизни я редко ел: солёные огурцы, маринованные помидоры, квашеную капусту.