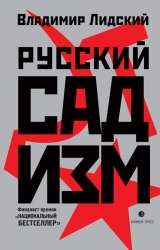

Текст книги "Русский садизм"

Автор книги: Владимир Лидский

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)

Глава 9

Что сказал Порфирий Книги в Отделе по борьбе с беспризорностью Губернской чрезвычайной коллиссии

Ты, начальник, меня на жагу не бери, а подойди ко мне с пониманием революционного момента. Давай поботаем, коли желаешь, но борзоту свою отринь. Я тебе жизнь свою продам и бороду не стану пришивать, а ты через то – послабление какое…

Отец мой поваделыцик был – еще в непамятное время сволакивал лошадок у господ и на туче опосля впаривал неумным вахлакам. Фартовый был папашка, одначе ж, говорят, – сколь веревочка не вейся… Вот раз космачи его споймали, навлочь на ем порвали и давай копать почем зря ногами да кольем; на блок поставили, душняк насмерть развинтили, а он здоровущий был медведь – никак не помирал, тогда его кто-то оглоблей притемнил, он и кончился, прости, Господи, их души грешные… Мамашка же моя с малолетства в город подалась, глянулось ей на фарт ходить, фраерков марьяжить. Подвернет свою хавырку, а фраер-то дурак, думает, во, чёвая марёнка, нахарится да и заснет, а мамка, не дурняха – навлочь его тем временем перетряхнет и свой шкурный интерес всенепременно поимеет. Все шкарники объедет – боковню выудит и мелким балабаном не побрезгует, – постирает вчистую и давай Бог ноги. Да тоже навроде папашки недолго хороводила, потому как однова спирохету языком блудным слизнула. Года через три ее сухотка повязала, и кончилась она в больничке рядом с такими же тёртыми марухами в глухой и незрячей несознанке…

Стал я куклимом неведомой волости незнаемой губернии, – ни балы куска, ни балабаса, стал штамынку ломать – приткнешься где ни то и кемаришь вполглаза да вполуха. А хавать-то охота. Куда деваться безопытному урке?

Спервоначалу бегал я по цепу или удил дурницу. А то клопов придавливал – во где клев фартовый! Припухнет где ни то бухой, ты его полачишь и – адью. А он прочухается по утряни – трубок нет, домой вертается в трусах, сажелка ему там звездюлей и поднавалит!

Был у меня, начальник, мелкий блат, и сам я в миру еявкою считался, но ходил я завсегда на особняк, чтоб в случае пожара никого с собою не палить. Палево – это, брат, дело распоследнее… Когда меня пахан приметил, я на бану работал и назывался шлепером. Высмотрю какую ни то знатную гагару, она рот раззявит, я угольник – раз и вымел, – ни звука, ни пика, с корня снял – травинки не помял. На бану вся шпана знала – если Порфишка Кныш вылез из берлоги, сей момент будет представление из шапито. А потом я с паханом стрекался, он меня приблатнил, научил по фене ботать и повязал с очень знатным блатом. Ему форточник был нужен, мелкий и худой, аккурат как я. «Ты, говорит, Кнышонок, будешь у меня заместо адьюнтанта – хватит в чиграчах ходить. А потом я из тебя такого стопаря сделаю – все урки позавидуют». Ну, я рад стараться, всю лестницу прошел, всю академию вальтовую – и на цинке стоял, и жоржиков валежил, и верхи снимал, и даже с маровихером в паласах шкарники вырезывал. Иду я это середь коробейников, примечаю ферзеныша в толпе – ну, там пенсне златое или галстух с каменной заколкою, становлюсь в видимой близости и какой ни то шухер учиняю. Фраеришки – народец любопытный, затабунятся меж собою в бучу и ферзек тоже, а маровихер его затрет и шкарники посрежет. В натуре, я все умел, а хрустов у меня, знаешь, сколько было? Приходилось мне и в утро чалиться, но я там так бурел, что не только урки, но и граждане начальники менжой плескали. Я им говорю: «Мне на вас насрать с высокой колокольни, потому как все одно шифернусь хоть с лягавки, хоть с этапа, вот руки мне закуй, и это будет беспонтово, потому как я любой нутряк отначу». Вот такие шканцы, гражданин начальник. Многих я почистил, многих выгладил, но никогда я по ту пору мокрухи себе не дозволял. Брал, конечно, не по чину – а иной раз – при немалом фарте – снимал и наховирку. Слух обо мне по всей нудиловке катился, и фраера меня боялись, цацек малолетних мной стращали. Во как! А потом повел меня пахан на грому, сняли мы бризет – там жили люди старого режиму – знатная марёнка с ейным хахалем, и хибарка ихняя ломилася от маркизету. Взяли абакумыча и пошли в полуночь.

Подходим, значится, поближе, а она зашита, – знамо дело, как у нормальных фраеров. Нам не привыкать, мандолинку к нутряку приткнули, абакумычем подперли, вороточки – щёлк, и отворились. Вот вошли мы, побрели по темноте, сидор свой раскинули, начали отжарки маять – из буфета скуржу выгребли, масло из рам повырезали; впереди спальня, – ну, думаю, наховиркой разживусь – у такой марёнки изумруды как пить дать где ни то заначены. А пахан по суседству замешался. Стою я это у дверей, и вдруг – маркий шухер! Выходит она из спальни в белом пеньюаре. Еле-еле успел сигануть за створку. А она прошла вперед, свечку запалила, – ну, думаю, кранты. Вспомнил я, как пахан меня натаскивал, начал подползать на цырлах к ней – след в след – и заточку вынул. Тут ударил мне в лицо сладкий бабий запах, эх, стрекнуться б нам, думаю, с тобою, краля несусветная, да поди ж ты, пахан ведь упреждал не блудодействовать на стопаре. Перемог себя, взял ее локтем за сопрано и как дал заточкаю по буркалам! Она заблажила, я ей тряпкой хавалку замазал и бегом к окну, а пахан, слышимо, за мной. Забежали в старое хайло, сидор тряханули. «Молодец, Кнышонок, – говорит пахан, – теперь никто нас сдать не сможет. Но я тебе, – снова говорит, – советую завсегда гуманность проявлять. Нам лишняя мокруха ни к чему – буркалы клиенту на заточку нанизал и нехай живет». Так и стал я с той поры от людей жалиться и даже гоп со смыком не казанком с бобами делал, а заточкою, ведь казанок, не ровён час бабахнуть может. Впрочем, мне пришить кого – как два пальца обоссать, и ежели какой бубновый туз посулит на мою бедность поболее хрустов, могу и голову, кому укажут, на рукомойник положить…

Глава 10

Что сказал Дмитрий Алексеевич Крыщук доктору Гурфинкелю при поступлении в Спецсанаторий для ветеранов труда и ударников соцсоревнований

…И вот как попал я в Специальное училище, так и решил с пользой для себя постукивать, а не только Кулику в награду. А то ведь он, сука, возомнил, что завел себе агента, думал, буду я ему закладывать врагов из страха перед ним. Уж куда там, ведь Кулик первый вражок-то мой и есть, больно надо мне на задних лапках перед ним приплясывать! Ты думал, я тебе «спасибо» стану говорить за чудесное спасение юной моей жизни, а ведь ты не спас меня, а похоронил…

И в училище первыми, кто с моею помощью попали на правеж к нему, были Студеникин и Хопров. Ох, и падаль, – доставалось мне от них! Наперед всего сильно я страдал за фамилию, наградил же тятя! Ведь заведомо: Крыщук, значит – Крыса, и проклятые быки Студеникин и Хопров задразнили меня вмертвую. Сильно им не полюбились мои оттопыренные уши; да и шейка у меня тощеватая была, и ладошки я имел узкие, словно у барышни; да что же тут поделать – какой родился, такой и сгодился, я ведь не сам себя лепил, у меня маманя конфигурации субтильной, а в детстве я еще гладом был заморен. Вот сижу и слушаю товарища лейтенанта, а Хопров мне сзади линейкой по затылку – хлоп! А потом по уху – хлоп! «В чем там дело? – оборачивается на шум товарищ лейтенант. – Отвечай скоренько, Крыщук». Я встаю: «Это линейка упала, товарищ лейтенант». А тем мигом проклятый Студеникин сует мне кнопку под седалихце, я опускаюсь на скамью и тут же вскакиваю с диким ревом, ведь кнопка не простая, для бумажек, а кустарная, огромная, она и коня доймет очень даже запросто… И вот я уже на гауптвахте, а там мрак, страдания, и вечное сомнение. Зато быки проклятые Студеникин и Хопров пожирают свои пайки и резвятся на спортивных снарядах во дворе, мне же, по временам заходя на гауптвахту, мочатся под дверь: «Не хотишь ли, Крысенок, – говорят, – пивка испить?..».

И выходя из гауптвахты, принимал я на свое слабенькое тельце новые обиды и новые тычки. Ложимся ли ночью спать – среди тихой казарменной луны откидываю на своей железной койке шерстяное одеялко, и вдруг чую, что постель моя сыра, и не просто сыра, а так мокра, хоть выжимай. Екает мое сердчишко, знаю, чьих рук это злобное деянье – из дальнего угла слышу два ненавистных шепотка – то Студеникин и Хопров празднуют удачу своей подлой выходки. Или в столовой ставлю перед собою жестяную миску, полную борща, как вдруг у меня за ухом раздается гнусный звук наподобие рычания. И суется мимо моего плеча красная рожа Студеникина, и мокрые его губы смачно харкают прямо в мой обед. Я вскакиваю, опрокинув миску, а слезы моей горячечной души вскипают из самой глуби обиженного сердца, и я ору ему в бесстыжие сивые глаза горькие слова яростной обиды. А он смотрит с изумлением и шепотком мне шепчет: «Ох, ответишь ты за это, крыса, твою мать, подвальная…». И снова я на гауптвахте, а выхожу – опять штыки, и ночью на меня накидывают одеяло и бьют кто чем горазд, покуда не устанут. Последней каплей стал совсем уж похабный случай – они завели меня в дальний туалет, Хопров ухватил меня пятернею за волосы, а Студеникин снял с себя штаны и говорит: «Попробуй…». Тут я забился и давай орать, а Хопров нагнул меня к студеникинскому паху. Я почуял мерзкий кислый запах, и прямо в глаз ткнулось взбудораженное фиолетовое древо чудовищных размеров; я орал и бился, а после извернулся и ударил этот сатанинский клык затылком. Студеникин матернулся, а Хопров – как пихнет меня лицом в кафельные плитки, заплеванные и залитые мочой, держит и шипит: «Убью, Крысенок, зарежу…». Тут и понял я, дотумкал наконец, что Кулик по ним скучает да печалится и мечтает поскорей попасть в ихнее сообщество; он им объяснит, кто есть крыса, а кто – охотник до той крысы. Дотерпел я, хватит, капля камень точит. И моя – двойная польза: вот отчет для Кулика и оправдание его надежд, первая моя работа, и в довес – истребление двух зловредных недочеловеков и свобода от их принудительного рабства. Как подумал, так и сделал. Отнес бумажку с изложением вредительских и подлых замыслов двух переродившихся курсантов, намекнул на возникший промеж них по обоюдному согласованию преступный сговор, направленный к подрыву родной Советской власти, – и все, только их и видели. А – не болтай лишнего. Ишь, чего удумали – одна только пропаганда буржуазных смыслов уже далече их утянет, а пуще того – подготовка выстрелов в сердце дорогим вождям – это и вовсе каюк!

Прошло с полгода, и так я хорошо учился, так покойно было в училище, но вдруг переменился в отношениях ко мне товарищ лейтенант – сплошные неуды пошли. Стараюсь к нему втереться, ну, изогнусь маленько или услужу – не помогает. Главно дело – был бы человек хороший или, может, весомый, а то ведь без царя в башке, шплинт какой-то ржавый. Ну, думаю, сука, посудачишь с Куликом, он тебя в два слова сагитирует, как пламенный трибун. Написал, как водится, припомнил выражения… И все – сгинул лейтенант, пропала ни за что младая жизнь, а всего и надо было, что меня немножко отличать…

Понял я свою силу несусветную и думаю: «Уши вам мои не нравятся? Фамилия неподходящая? Зато я пролетарского происхождения, а главное, имею сознание в душе, что – вопреки подначкам – я – лучше всех, я – выше всех, и что еще важнее будет – никого и ничего не боюсь, а вы все боитесь, вы все штаны от страха обсираете – ежедневно, еженощно, ежечасно. Вам всем под моей пятой ходить и под пронзительным взором Кулика, уж он знает, куда вас загонять…».

Был у меня в ту пору друг, душевный парень Витя, по фамилии Победоносцев, нас и звали все «парочка – не разлей, Витя-Митя», повсюду вместе, все у нас надвое, любой кусок – поровну и пополам. Он из хорошей семьи, из генеральской, отец все больше в наркоматах, да не там, где мелкота и шушера, а по самым верхам. Бывал я у него в квартирке и думаю себе: так жили при самодержавии, и описать те обстоятельства нет никакой возможности, поскольку превосходных слов в русском языке будет затруднительно сыскать. Не то, что в нашей конуре, правда, и мой тятенька при той работе был очень на коне, ведь имущество врагов оставалось при нем, да уж больно уважал он горькую. Да и то не сильная беда, что горькую, а то беда, что через чужую кровь залюбил он нюхать трубочкою белый порошок. И коли в доме этот порошок, то прочий житейский обиход из дому уходит. Вот так до разорения довел наш тятя общее семейное гнездо и маму сжил со свету. Полагаю, она сейчас в раю, как мученица, – как же ей туда не попасть, когда она все пытки тятины снесла и даже благодарность свою невыразимую успела ему выразить. И вот через то нынче я один в полной бесхозности одичания сиротского, и лишь один человек набивается мне в семью и проявляет признаки родительского интереса, человек тот – Мирон Кузьмич Кулик и то, пожалуй, лично я ему не нужен, у него лишь агентурное влечение.

Другу своему я порой давал списывать задания, но он со мной дружил отнюдь не из корысти, напротив – в противоречие всему училищу, ведь все уже давно хоронились от меня, не так чтоб явно, но как-то незаметно обходили, прятали глаза при разговоре, да и разговоры случались реже, чем отлучки в туалет; вот так вот подойдешь к кому-нибудь, а он, жлоб, – глаза в землю и аж потом весь покроется, гляну на него – только что руки не трясутся; ну, думаю, обделался, я же говорил, что будете бояться, а ведь ничего не делал, – не обидел, не ударил, не оскорбил, тихонечко живу себе, но – сам знаю – исходит от меня нечто опасное, тревожное и сулящее скорую погибель.

А товарищи лейтенанты и товарищи капитаны и даже один очень важный и толстый товарищ подполковник – те тоже меня весьма странно аттестуют меж собой в минуты общих возлияний, а на занятиях избегают инспектировать мое образованье, как-то им это не с руки, но если уж дорвусь я до похвальбы своим учебным багажом, то слушают в молчании и в полном ступоре, затаив дыхание, ни разу не поправят, мол, мели Емеля, твоя неделя, хоть черта в ступе молоти, оценку все равно высшую дадут. Где ж вы нынче, Студеникин и Хопров, и ты, товарищ лейтенант, суливший мне ежедневно горькую опалу, где вы, голуби мои? Где бедолага Зенин, что, конвоируя меня на гауптвахту, не забывал пихнуть прикладом? Где майор, спец по шифрованию, что так хотел меня насквозь зашифровать, выстукивая своим багровым кожаным ключом морзянку в моей бедной заднице? Имею основательное подозрение, что ваши желтые мозги давно уже размазаны по стенке в каком-нибудь подвале, так что очень даже правильные опасения имеют окружающие меня жалкие людишки.

А вот Витек меня нисколько не боялся, то и дело списывал задания, да это, впрочем, все школярское. Ведь он, Витек, меня по-своему любил, и доверял, и поведывал кое-какие тайны с домашним содержанием, а те тайны были очень жгучие и мальчишескому опыту казались страшноватыми. Я же, в свою очередь, ему тоже кое-что рассказывал, порой весьма интимное, так что мы с ним на этом семейном интиме как раз и подружились. Вот и пошептываю я ему временами о своем бытийном назначении и откуда что берется объясняю; все, говорю, через папашку, он, мол, сука, меня образовал, и его образованье мне нынче словно кость в горле. Открываю я Витьку каким подвалом тятя мой заведовал и как управлялся там с врагами нашего народа. Он их пытал и выпытывал у них различные секреты, а они не хотели признаваться и держали эти тайные секреты в своих организмах порченых и в своих поганых ртах с разбитыми зубами. Но это было до поры до времени, потом тятя им такое делал, что невозможно описать, – такое, что они сразу сознавались и, истекая кровью и соплями, сипели: да, и на любой вопрос у них ответом было «да». И вот они кололись и ужасные грехи на свою душу принимали, как то: подготовка покушений на начальников социализма, на командиров государства и свободного труда, организация диверсий и взрывов на заводах, фабриках и шахтах, разрушение стратегических дорог, мостов, железных магистралей, внесение паники в стройные ряды нашего социализма. Витек выпучивал глаза и охрипшим голосом сипел: «Врешь, Митя, все-то врешь…». А я ему в ответ, что, мол, не вру, честное, мол, комсомольское, все видел самолично. Мой тятя, говорю, нарочно брал меня в подвал, он имел дальние прицелы, хотел воспитать во мне стойкость и непримиримость, вытравить из меня жалость к этим раздавленным людишкам, заставлял меня бичевать их и топтать ногами, требовал, чтобы я плевал им в бесстыжие глаза и обкладывал похабными словами. Правда, это мне совсем не удавалось, потому что я был мальчик, и душа во мне была еще воздушная, да и телом я был хлипок и по той причине не любил дворовых драк, семейных ссор и матерного визга, а уж чтобы бить кого-то – так тем более. Крика я вообще не выносил, я его боялся; если на меня орали, я весь скрючивался и от страха начинал дрожать. У тяти было такое наказание: как я провинюсь, он вытянется во весь рост и ну орать на меня сверху вниз, мне до того жутко станет, что свет не мил, а однажды я даже в обморок упал и обмочился; как пришел в себя, чувствую, лежу весь мокрый и холодный, зубами клацаю, словно на морозе. А он говорит: «Мужик ты или нет, больно на бабу похож субтильностью духа своего нестойкого…» – посмотрел красным глазом и ушел.

А вечером приходит пьяный в дым, сапоги в ошметках розовых мозгов. Залепил мне с порога оплеуху и к маме – руки под подол. Всю одежку на ней в клочья изорвал, сопел, кряхтел, – ничего не получилось, сел тогда на стул, обиженный, злой, начал плакать, жаловаться, причитать, мама опустилась у него в коленях и ну его жалеть, а он взял ее за волосы и шипит в самые зрачки: «Тварь ты, гадюка подколодная, – ничего не можешь сделать, это же твоя обязанность, ежели мужик в упадке…». Размахнулся и как даст ей по зубам, она упала навзничь с криком, а он как будто сигнал услышал, сорвался с места, выдернул ремень из галифе и давай ее охаживать! Она блажит, а он только свирепеет, и уделал ее так, что она, вся в ссадинах и синяках и не в силах защищаться, поползла через комнату к двери. Но он ей проходу не дает, зашел с головы и начал бить ногами, кровь потекла, мать поднялась на четвереньки и расклячилась нетвердо, а он вдруг остановился, и глаза его блеснули будто бы осмысленно. Мгновение он стоял, прислушиваясь к своему клокочущему телу, и вдруг схватился за штаны и судорожно начал их спускать, и так, как был, в сапогах, только опустив запачканные кровью галифе, обвально и стремительно подобно коршуну, увидевшему с высоты добычу, навалился на мать… Видать, были у него мужские трудности, точно знаю – были, потому как в подвале – я тому свидетель самоличный – не имел он способности к природному совокуплению с избранной им женщиной, а только посредством истязания добивался желаемого возбуждения и необходимой твердости. Через тот подвал я многое познал. Через тот подвал открылись мне человеческие слабости и дороги, по которым люди вышагивали в ад, да и в себе обнаружил я немало чудес. Я понял, что барьеры тяжелы лишь в мысленном преодолении, и все моральные препоны немедля разрушаются после первого реального поступка. Я падал в обморок от крика, но при убийстве испытал не страх, не ужас, не паралич, а только удовлетворение и злобное злорадство. Как тятя брал меня в подвал и как учил своему палаческому ремеслу помню очень даже хорошо, но крови я всегда боялся и мучений жертвы не выносил. И вот мой тятя приказал мне раз повыпытать кое-что у некоего подлого врага. Я-то не очень способен к подобным оборотам, ну и пофилонил малость, отлынул от работы, только видимость создал. Вот враг подследственный и не дал никакого результата и все свои помыслы секретные оставил при себе в неразглашенной тайне. У тяти, видно, тем часом случилось недомогание продолжать вследствие переутомления, и он не имел ни сил, ни времени тянуть дознание далее. А посему был сильно раздражен и, повинуясь упадку духа своего, вложил мне в руки пистолет и равнодушно приказал убить упорного и вредного врага. Я же – возьми и откажись. Держу обеими руками холодное железо, ствол направлен снизу вверх, руки трясутся. А тятя говорит: «Стреляй». Я головой мотаю – не могу, мол, не приучен к этому злодейству. Тятя гнет свое и смотрит на меня, и покрывается испариной, глаза его краснеют, а губы искривляются звериною ухмылкою. Я начинаю мелко вздрагивать, а он свистящим шепотком мне шепчет в бешенстве: «Ты не достоин своего отца, ты не достоин революции, вскормившей тебя горьким молоком лишений и невзгод, ты подлый выблядок, тебе самому потребно стоять у той стены, ведь ты саботируешь защиту нашего родного строя». И вдруг как заорет: «Стреляй!!». Тут у меня в желудке глухо ухнуло, я вздрогнул в ужасе и пальцы моих рук непроизвольно дернулись. Я услышал грохот, облачко порохового дыма мелькнуло у меня перед глазами, и что-то горячее брызнуло в лицо. В тот же миг тятя повалился на меня, и мы упали на бетон. Больше я ничего не помню, а возвращенье памяти отмечаю с той поры, как в светлом и высоком кабинете Мирон Кузьмич меня увещевал. Сижу потный, с окровавленным лицом, а Кулик говорит: «Ты, мол, ничего не бойся, я тебя спасу, только ты мне самую хоть малость временами пособляй…».

С тех пор я словно бы барьер перешагнул и опять же доподлинно узнал, что морального запрета не существует, но истязания, как и прежде, не люблю, вид крови вызывает у меня омерзительное чувство. Да и кого мне истязать – ведь тятя совершал свою работу по долгу службы и лишь изредка – по физиологическим причинам, а мне ни то, ни другое не надобно, хотя бы потому, что мне было совсем немного лет и долга службы я покуда не имел, а что касательно бабенок, так ни одна из них, хоть самая что ни на есть худая или завалящая, не могла мне дать, сколько бы я ее ни умолял; они, суки, даже не смотрели на меня, ведь я был заморыш, каких свет не видывал. Понравится мне девка, а я и подойти к ней не могу – ну что я ей скажу? Могу ли я своей тщедушностью и лопоухостью негероического образа хотя бы на минуту привлечь ее благосклонность? А друг мой Витя, добавлю подобающее замечание, был юноша очень видный, осанистый и крепкий и уж у него-то напряжений с женским полом, полагаю, никогда не приключалось. Ну, а я через свою отверженность намучился, и мой бедный организм частенько осыпал по ночам казарменную простыню незрелым, но обильным семенем…

И вот как-то раз по весне, на предпоследнем курсе случилось мне быть в городе по увольнительной. Бесцельно слонялся я по улицам и, не в состояньи придумать какого-нибудь действия, ходил и размышлял о своей горькой доле, и еще думал о всемогуществе вождей, коим дано карать и миловать своих ведомых в будущее подданных. Справедливости вождей хотел бы я учиться; ежели кто нам мешает в продвижении вперед, того следует отодвинуть в сторону, на обочину кипящей жизни, а если и на обочине будет путать, надобно его сактировать. И я был горд – по размышлении, – что наученный горькой тятиной наукой и подправленный сладким наущеньем Кулика хоть на мизерную малость приблизился к солнцеподобным нашим вождям, и в понимании природы власти стал с ними как бы вровень. Я мог, как и они, карать или миловать, и те решения, которые я принимал по отношению к другим, зависели не только от степени враждебности этих несознательных «других», но и – более того – от моего настроения, от мимолетной грусти или просто от похолодания в природе. И что такое были для меня «другие»? Да просто стадо, быдло, такой гороховый кисель, перегоняемый ложкою с одного места на другое, – без признаков ума и воли, бараны, живущие с одним лишь чувством – чувством ужаса перед мясником. А поскольку я постоянно пребывал в дурном расположении – вследствии невозможности реализовать свое мужское естество, то баранов я просто пожирал, порою просто в отместку за плохое настроение. И я скоро понял: главное – моя воля, только моя воля, только от нее зависят все движения и повороты моей жизни, и был одинаково внимателен к любым проявлениям своей натуры – благородным, подлым, добрым, злым, благоухающим любовью или смердящим ненавистью. Если я хочу, – значит, могу, несмотря на мои оттопыренные уши и маленькие кулачки, а если могу, значит, имею право на то, чего другим, может быть, и не дозволено.

И вот с этими пагубными мыслями забрел я в кинематограф и заметил там молодую бабенку смазливой наружности. Одета она была в такое тонкое весеннее платье, которое давало дополнительный соблазн всем ее округлостям, и тут совпало: наши кресла оказались рядом, и когда начался сеанс, я не мог смотреть на экран, а ежели смотрел, то не понимал происходящего, потому что чуял, словно волк, ее присутствие, ее сладкий женский запах. Так продрожал я в темноте весь фильм, потея и вытирая липкие ладони о гимнастерку, и когда зажегся свет, она выбралась на улицу, а я, не умея и не желая совладать с собою, пошел за ней следом, влекомый ее легким черемуховым запахом. На улицах зажигались фонари, мутные, словно пузыречки с клеем, теплый влажный воздух будущего лета обволакивал со всех сторон; вокруг, обнявшись или сцепившись скрюченными пальцами, бродили молодые пары с блаженными физиономиями, когда они проходили мимо, меня накрывало густыми волнами сучьей течки и кобелиной похоти, я изнывал от вожделения и летел на черемуховый запах, словно мотылек на свечку. А она шла и шла, и ни разу не оглянулась, не посмотрела в лицо опасности, в лицо любви, она не знала, что будет через несколько минут, и я не знал, – я крался за ней и боялся только одного, – что сейчас она исчезнет, испарится; не мечта ли ты, не плод ли моего воспаленного желания, унесет ли тебя ветром и не окажется ли в моих объятиях благоухающая черемухой фиолетовая пустота? И тут она поравнялась с распахнутым подъездом, повернула и медленно занесла ногу на порог, а левая ее рука так же медленно поднялась и мимолетно коснулась дверного косяка, и я в тот же момент шагнул вперед и изо всех сил толкнул ее ладонями в лопатки. Она влетела внутрь с криком, я схватил ее за горло и прошипел в черные от ужаса глаза: «Молчи, сука, не то зарежу!». Она перестала вопить, но завыла – протяжно, поскуливая, как обиженный ребенок, и мне так стало ее жалко, такой нежностью обдало мою измученную ненавистью душу, что захотелось утешить ее, успокоить, погладить по головке. И я провел ладонью по ее щеке и поцеловал мокрые соленые глаза, но она, испугавшись моих прикосновений, завыла громче, в голос, и тогда я расстегнул нагрудный карман, достал носовой платок и заткнул им ее предательский рот. Вырываясь, она поцарапала мне лицо, и я сильно разозлился, пришлось дать ей как следует кулаком в висок, и уж после этого она смирилась, не трепыхалась, не дергалась, не пыталась орать, и я уже почти спокойно задрал ей подол на голову…

На следующий день меня арестовали. Дежурный вызвал меня к начальнику училища, тот стоял за своим письменным столом бледный и потный, а у стены сидели двое в кожаных пальто. Когда я вошел, они тоже встали и предложили пройти вместе с ними. Начальник училища упорно смотрел в зеркальную поверхность стола и, когда меня уводили, даже не поднял голову.

Следователь вначале показал мне мой комсомольский билет и удостоверение курсанта, которые я обронил над этой сукой. Видать, кармашек застегнуть забыл, когда платок доставал. «Ну и что, – подумал я, – уй, как напугал меня товарищ лейтенант, тоже мне следователь, – улики предъявляет на первом же допросе…» А он как заорет: «Что же ты позоришь высокое звание советского курсанта! У тебя сопли еще на губе не высохли, а ты уже суешь свой некондиционный… куда ни попадя! Глянь на себя, недоумок! Ты хотел испортить нацию, простои нашей советской девушке спустил в организм такую гадость, из которой может произрасти лишь уродливый индивидуум, непотребный к полезной жизни общества! Почто, змееныш, засоряешь наш народ? Это диверсия против власти, против партии, против основ! От таких, как ты, вырождается на планете прогрессивное человечество и появляются враги. Ты прикинулся сознательным курсантом, но подспудно, как коварный паук, сплетал нити заговора и провокации и умелым двурушничеством втер очки всему советскому народу. На какую разведку ты работал? Кто дал тебе задание портить внешность советской национальности? У нас есть сведения, что ты готовил половые террористические акты против жен областного руководства, тем самым пытаясь разрушить будущий управленческий потенциал! Ух, какой ты матерый и звероподобный враг! Но имей в виду, диверсия не выйдет, мы быстро закатаем тебя куда следует; я свою работу закончу как ударник производства, возьму социалистическое обязательство завершить следствие за пару дней – к Первому мая, то-то солидарность трудящихся окрепнет на цементном основании после такого богатого подарка! Ну и все, и получишь вышку как германояпонский шпион, германская и японская разведки давно планировали разрушительное вливание отравленной спермы в здоровый советский организм!».

Но мне смешно было с него, с этого лейтенанта, который разбрызгивая слюни, хотел заработать на мне награду или орден, а я его вовсе не боялся, я полагался на свою волю и отчасти на Кулика, который знал меня и славное боевое прошлое моего отца. Но вот пришел Кулик, и тогда-то мне и стало страшно, ведь он шепнул: «Не мог что-ли сказать, что тебе конец надо намочить? Я бы тебе из подследственных баб штабеля поскладывал. А теперя что? Теперя ты есть враг народа и имеется такое мнение, чтобы порасходовать тебя. И я тебя тоже утоплю, только посмей сказать, что на меня работал. Потянешь в болото за собой, – несдобровать тебе, точно пулю в лоб схлопочешь в том подвале, откуда выполз, змееныш ядовитый. Сам пойми, это будет заговор и групповое преступление, а нет – может, и отмажешься червонцем. Послушай совета опытного человечка, я на таких делах собаку съел…».

Вот тут я и струхнул. Ежели Кулик от меня отмежевался, значит дело – швах…

Сунули меня в общую, а там – пятьдесят восьмая сплошняком, враги, значит, ну, а я-то, кто я есть? Вроде бы светит бытовуха, но шьют политическую, выходит, надо идти в глухую несознанку и косить изо всех сил на бытовуху. Лежу я под нарами, потому как сверху места нет, и думку думаю – как избежать революционного меча? Знаю ведь, чем все кончится, большую школу прошел в тятином подвале, но это все – для них, для быдла, для горохового киселя; а я – я должен сосредоточить волю и победить в жестокой схватке с несправедливостью властей. Что я сделал-то вообще? Ну, справил естественную надобность, все равно что пописал под забором, что же теперь судить меня за это?..