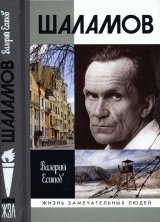

Текст книги "Шаламов"

Автор книги: Валерий Есипов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)

«Брик, развалясь на диване, неторопливо начал: – Сегодня мы собирались поговорить о станковой картине. – Он задумался, поблескивая очками. – Впрочем… моя жена недавно приехала из Парижа и привезла замечательную пластинку "Прилет Линдберга на аэродром Бурже после перелета через Атлантический океан". Чудесная пластинка. – Завели патефон. – Слышите? Как море! Это шум толпы. А то мотор зарокотал. Слышите выкрики? А это голос Линдберга…»

Как можно понять, Брик занимался чисто лефовским эпатажем (в данном случае еще и снобистским). Но он некоторым образом и просвещал: о сенсационном перелете американского пилота Ч. Линдберга через Атлантику, состоявшемся в мае 1927 года, в СССР знали мало. «Пластинка, безусловно, заслуживала внимания, – писал Шаламов. – Но я искал, где живет поэзия. Где настоящее? Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в лефовском окружении Маяковского, Брика, пугали меня».

Тем не менее теоретические работы О.М. Брика Шаламов ценил очень высоко. Даже в конце 1960-х годов он вспоминал его статью «Ритм и синтаксис» в «Новом ЛЕФе», знал и его некоторые работы в сборниках ОПОЯЗа (можно предполагать, что Шаламову была известна статья Брика «Звуковые повторы» в сборнике 1919 года, ведь тема о звуковых повторах как одной из основ стихосложения, а также и основ ритмизованной прозы, к которой пришел автор «Колымских рассказов», – одна из ключевых в его размышлениях об искусстве). В поздней статье «Маяковский мой и всеобщий» Шаламов дал высочайшую – и объективно верную – характеристику значения теоретических разработок Брика: «Идеи структурной поэтики Лотмана в большой мере перекликаются с работами Брика, только во времена Брика не было вычислительной машины».

Уже по этим фактам можно понять, сколь глубоко уходят корни и поэтического творчества, и «новой прозы» Шаламова. Кстати, сам термин «новая проза» (то есть противостоящая традиционной реалистическо-психологической прозе XIX века) впервые вошел в оборот в 1920-е годы – он часто употреблялся и Бриком, и одним из создателей ОПОЯЗа, лефовцем В. Шкловским, и Ю. Тыняновым, и другими представителями так называемой «формальной школы», разгромленной в конце 1920-х годов. Для многих из них была характерна и апология А. Белого в качестве родоначальника «новой прозы» (впервые заявленной его романом «Петербург», вышедшим в 1922 году). Например, В. Шкловский прямо декларировал: «После А. Белого писатели будут иначе строить свои вещи, чем до него… У Белого новая форма уже целиком эстетически осмыслена. Она войдет в новую русскую прозу» [13]13

Цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 2000. С. 148, 239.

[Закрыть].

Все это лишний раз доказывает, что слова Шаламова о том, что он в молодости «знал сборники ОПОЯЗа почти наизусть», что А. Белый – один из его учителей в «новой прозе», имели конкретные основания. На этот счет сразу напрашивается и обобщение: автор «Колымских рассказов» – художественное дитя 1920-х годов; он был законсервирован почти на четверть века (с небольшим перерывом) в лагерной неволе и с новой силой восстал в другое время, где оказался не ко двору…

Очевидно и то, что именно «формалисты» повлияли на склонность Шаламова поверять алгебру гармонией, то есть ставить во главу угла вопрос, «как сделано произведение». Традиционное для русской литературы «что говорит (хочет сказать) автор» для него всегда было на втором плане. Не случайно новизна формы стала его главным критерием в искусстве и он всегда сохранял интерес к научному теоретическому литературоведению. В этом его глубокое отличие от большинства писателей советского периода (надеявшихся больше на свое «нутро»), причина его строгого и подчас менторского отношения к ним и их творениям. Все это – благодаря уникальной школе, вернее «университету», пройденному в молодости, в том числе в 1928 году.

Самым важным событием этого года стали для Шаламова походы на Малую Бронную, на квартиру Сергея Михайловича Третьякова, в кружок журнала «Новый ЛЕФ». Третьяков – бритоголовый (как, впрочем, почти все лефовцы – Брик, Шкловский, временами – Маяковский), был, как писал Шаламов, «человеком решенных вопросов». Категоричность, безапелляционность и высокомерие представителей «левого фронта искусства» Варламу были не внове, и он поначалу терпеливо выслушивал все уроки мэтра, увлеченного тогда идеей «литературы факта». Как признавался Шаламов, на занятиях было много интересного и полезного, но тем не менее он быстро остыл к ним.

В тогдашнем понимании «литература факта» означала воинственное отрицание всякого беллетристического вымысла, и это отчасти было близко Шаламову, делавшему первые шаги в журналистике. Но, как и многое другое в идеях лефовцев, установка на фактографию часто доводилась ими до абсурда. Это доказывали и собственные опыты Третьякова в журналистике. В очерке «Сквозь непротертые очки», опубликованном в программном сборнике «Литература факта», вышедшем тогда же, он описывал первый перелет по маршруту «Москва – Минеральные Воды» с борта самолета. Перелет был изображен крайне сухо, без каких-либо эмоций и эпитетов, с холодной фиксацией главным образом технических деталей. Это был скорее авангардный футуристический эксперимент. Но практическая газетная работа требовала тогда (да и всегда) писать о важных событиях «просто, доступно и эмоционально».

Первый конфликт начался с вопроса, заданного Третьяковым своему двадцатилетнему ученику: «Что бросается в глаза раньше всего, когда входишь в комнату?» – «Зеркала», – отвечал Варлам. «Зеркала? Не зеркала, а кубатура», – отрезал Третьяков. Было ясно, что они видят мир, вещи, по-разному и Шаламову чужд взгляд Третьякова – сугубо технический, производственный. Сам он имел живой и поэтический взгляд (ведь кто-то бы сказал не про зеркала, а про шкафы с книгами или другую банальность).

Второй запомнившийся Шаламову эпизод был связан с его работой в радиогазете. «– Вот, – сказал Сергей Михайлович, – напишите для "Нового Лефа" заметку "Язык радиорепортера". Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?

– Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, – робко пробормотал я.

Узкое лицо Третьякова передернулось, а голос его зазвенел:

– По общим вопросам мы сами пишем».

«Больше я на Малой Бронной не бывал», – заключил Шаламов.

Этот случай еще раз ярко показывает большой интерес молодого Шаламова к «общим», то есть теоретическим, вопросам искусства. Но главной причиной разрыва с Третьяковым, по его мнению, послужило то, что «Новый ЛЕФ» и его редактор были равнодушны к стихам: «Поэтов ни будущих, ни настоящих Третьяков не любил. Он и сам был не поэт, хотя сочинял стихи и целую поэму "Рычи, Китай", переделанную потом в пьесу».

Шаламов здесь очень точен: Третьяков, порвав в этот период с Маяковским, странным образом возненавидел стихи (хотя еще недавно баловался ими вместе со своим великим другом, сочинял сатирические куплеты и лозунги вроде: «Запомни заповедь одну: / С собою в клуб бери жену – / Не подражай буржую – / Свою, а не чужую» или «Замени машиной дроги, / Строй шоссейные пути, / По проселочной дороге/К коммунизму не прийти»). «Новый ЛЕФ» был на излете, и Третьяков, со свойственными ему крайностями, решил стать исключительно «фактовиком». После смерти Маяковского он неожиданно возвысился (возможно, благодаря тому, что Сталин провозгласил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи»), много ездил за границу, в том числе в Германию, где сблизился с Б. Брехтом, но был расстрелян в 1937 году не как «германский», а как «японский шпион», поскольку ежовские следователи решили предъявить ему обвинение по его дальневосточной биографии.

Шаламов хорошо знал о трагическом конце жизни Третьякова, и, вероятно, поэтому его воспоминания о нем столь лапидарны и касаются в большей мере отношения к стихам. В самом деле, смог ли бы редактор «Нового ЛЕФа» (которого Шаламов считал очень подходящим для дискуссии о «физиках» и «лириках» 1950-х годов – разумеется, на стороне «физиков») как-то одобрить такое лирическое стихотворение молодого Шаламова:

Игрою детской увлеченный,

Я наблюдаю много лет,

Как одноногие девчонки

За стеклышками скачут вслед.

Мальчишки с ними не играют,

А лишь восторженно галдят,

Когда такая вместо рая

Вдруг попадает прямо в ад.

И неудачнице вдогонку

Грозятся бросить кирпичом.

На то она ведь и девчонка,

Им все, девчонкам, нипочем.

Это единственное из ранних стихотворений Шаламова, сохранившееся в его памяти после сожжения всех рукописей женой после ареста 1937 года. К тому времени им было написано, как он вспоминал, около двухсот стихотворений и набросано около 150 сюжетов рассказов («Увы, жена моя сберегла напечатанное и не сберегла написанное, пока я был на Колыме» – это его вечный укор первой жене Г.И. Гудзь). Основная часть написанного принадлежит периоду 1932—1936 годов, после Вишерского лагеря, но стихотворение про «девчонок» относится явно к концу 1920-х, потому что Шаламов приводит его в связи со своим посещением редакции журнала «Красная новь» в 1928 году Стихи – почти детские, вполне традиционные, и Шаламову было больше всего странно, что консультант «Красной нови» А. Митрофанов почему-то назвал их «пастернаковскими»: «Вся Россия пишет под Пастернака. И вы тоже. И, знаете, идите домой».

Самое поразительное, что клише «Шаламов пишет под Пастернака», не имевшее ни тогда, ни позже никаких оснований, всплыло в начале 1960-х годов, когда стихи Шаламова попали в «Новый мир», к А. Твардовскому. Абсурдность подобных аналогий особенно очевидна в первом случае. Единственное, чем отличалось стихотворение Шаламова от формализованного на разные лады «многопудья» тогдашней поэзии, это простотой, непосредственностью и человечностью. Со стихами Пастернака он тогда едва познакомился, а подлинное открытие поэта, очарование им, вознесение его в собственных глазах до образа «живого Будды» произошло уже после Вишеры.

Можно ощутить, какими метаниями – от «Нового ЛЕФа» к «Красной нови» – сопровождался 1928 год для исключенного из университета Шаламова. К этому периоду, очевидно, относится и самый разгар его увлечения московской театральной жизнью. Он и раньше старался бывать на всех самых громких премьерах – был и на «Днях Турбиных» М. Булгакова в Художественном театре, застал Михаила Чехова в «Петербурге» А. Белого в МХТ втором, был на исторических, закрывших целую эпоху похоронах М.Н. Ермоловой в марте 1928 года и на спектаклях «Синей блузы». Он ходил сюда со своими старыми друзьями-студентами. «Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой актрисой – Мария Ивановна Бабанова. Я слышу и сейчас ее удивительный голос – будто серебряные колокольчики звенят», – вспоминал Шаламов…

Зная все обстоятельства его жизни – и предшествующие, и будущие, – его самого можно сравнить с пчелой, которая собирала последний нектар уходящего лета – плоды свободы 1920-х годов. Но прежде всего это были поиски выбора, того единственного пути, по которому можно – не жалея потом ни о чем – идти. И совершенно не случайно, что Шаламова так потянуло в этот момент от «левого фронта искусства» к правому, точнее – к «центру», олицетворением которого являлись тогда А.К. Воронский и его журнал «Красная новь». Это был несколько запоздалый, но интуитивно верный выбор.

Визит в редакцию журнала, располагавшуюся в Кривоколенном переулке, был на самом деле визитом к «шапочному разбору». Вышеупомянутые стихи про «девчонок» Варлам, вероятно, надеялся показать самому Воронскому. Но того в редакции уже не было – последний номер он подписал еще в октябре 1927 года, был удален и из издательства «Круг», имя его – в качестве идейного руководителя – исчезло и из ядра группы «Перевал», которую он возглавлял. Причина всего этого, как и последовавшего вскоре, в феврале 1928 года, исключения из РКП(б), – участие в той же так называемой троцкистской оппозиции. Ее самонаименование («большевики-ленинцы») имело для Воронского принципиальное значение, поскольку он лично знал Ленина, был с ним некоторое время весьма близок (особенно в период создания журнала «Красная новь» в 1921 году), навещал – один из немногих – больного Ленина в 1923 году и потому глубже многих понимал, какую линию в партии начал вести Сталин. Его долго не арестовывали, но в январе 1929 года он был все-таки отправлен в ссылку в Липецк.

Политическая опала Воронского резко повысила интерес к его литературным трудам. Шаламов всегда подчеркивал, что Воронский первым в советское время высоко оценил творчество Сергея Есенина и что именно Воронскому была посвящена крамольная «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка.

Кроме того, редактор «Красной нови» свободно писал о «гении» А. Белого, призывал «пролетарских писателей» учиться у… М. Пруста и представал в глазах молодежи 1920-х годов единственным (вместе с А. Луначарским) большевиком-гуманистом и гуманитарием, достойным оппонентом и РАППа, и ЛЕФа. Но самый большой интерес – и литературный, и политический – вызвала у Шаламова и его друзей книга Воронского «За живой и мертвой водой», особенно ее 2-я и 3-я части, опубликованные в 1928 году. Хотя она была посвящена дореволюционной подпольной деятельности автора, его тюремным заключениям и ссылкам, но воспринималась молодыми оппозиционерами как «катехизис» настоящего. Это подчеркивал и очень актуальный эпиграф из Лермонтова, предпосланный второй части: «И маршалы зова не слышат: иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою». Как писал Шаламов, это была книга, «где читающий мог научиться элементарным правилам конспирации, поведению на допросах», «главная книга, настольное пособие молодых подпольщиков тех дней».

Книги имеют свою судьбу – в зависимости главным образом от восприятия, и, вероятно, А.К. Воронский, расстрелянный за «троцкизм» Сталиным в период Большого террора, не имел цели написать какое-то практическое пособие для современной ему молодежи. Но для Шаламова это был самый живой и горячий пример «литературы факта» – в отличие от лефовских экспериментов, он позволил ему еще раз испытать мощное воздействие автобиографического начала в литературе, подобное тому, что в свое время дал Савинков – Ропшин: слово, подкрепленное делом, и история, создающаяся собственной судьбой.

В то время Шаламов считал, что достойных дел он еще не совершил. Повторяя Шиллера, не раз сокрушался: «Мне уже столько лет… И ничего для бессмертия!»

В 1928-м ему исполнился 21 год. Свой переход к новому этапу жизни он заключил словами: «Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить».

Глава шестая.

ПЕРВЫЙ АРЕСТ И «ПЕРЕКОВКА» НА ВИШЕРЕ

«Именем закона вы арестованы!» – эту грозную фразу Варлам впервые услышал 19 февраля 1929 года в подпольной студенческой типографии по адресу Сретенка, 26 (адрес указан в следственных документах), где сотрудники ОГПУ организовали засаду.

По-видимому, приходы в типографию для печатания там материалов оппозиции – одним из них был текст «Завещания» Ленина – и последующего их распространения были одним из последних поручений Шаламову от С. Гезенцвей. Она была выпущена тогда из-под ареста на поруки отца, но, как нетрудно догадаться, находилась под наблюдением. Провал типографии можно было предвидеть не только потому, что молодые оппозиционеры оказались неважными конспираторами. ОГПУ тогда уже приобрело особый нюх на тайную агитационную печать «троцкистов» – еще в 1927 году в Москве была раскрыта их нелегальная типография, о чем на упомянутом октябрьском пленуме делал специальный доклад Менжинский, а Сталин подлил масла в огонь, заявив, что типография была связана с белой эмиграцией. На XV съезде ВКП(б) было принято решение о массовой чистке партии от фракционеров. Надо добавить, что 24 января 1929 года Сталин опубликовал в «Правде» директивную статью «Докатились», где писал, что «в течение 1928 года троцкисты завершили свое превращение из подпольной антипартийной группы в подпольную антисоветскую организацию. В этом то новое, что заставило в течение 1928 года органы Сов-власти принимать репрессивные мероприятия по отношению к деятелям этой подпольной организации». А 19 февраля (как раз в день ареста Шаламова) «Правда» поместила краткую заметку: «Л.Д. Троцкий за антисоветскую деятельность выслан из пределов СССР постановлением Особого Совещания при ОГПУ».

Это были точно рассчитанные удары на добивание политического противника, и Шаламов был лишь одним из сотен других, подвергшихся арестам по всей стране.

Первый документ из его дела, рассекреченный почти семьдесят лет спустя, гласит:

«1929 г. Февраля 22 дня. Я, ст. уполн. IV Отд. ОГПУ Черток, рассмотрев дело по обвинению Шаламова Варлама Тихоновича, нашел, что в деле имеются признаки преступления, предусматриваемые 58—10 ст. УК, а потому, принимая во внимание вышеизложенное, постановил: привлечь Шаламова в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение по 58—10 ст. Угол. Кодекса и изменить меру пресечения уклонения от следствия и суда содержание под стражей» [14]14

Здесь и далее материалы следственного дела 1929 года цит. по: Шаламов В. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004. С. 949—958.

[Закрыть]. Другие данные из дела позволяют уточнить, что на момент ареста Варлам проживал на Садовой-Кудринской, дом 19, квартира 14 (здесь была комната его сестры Галины, уехавшей вскоре в Сухуми) и был уже безработным, состоял на бирже труда. Все это показывает, что, несмотря на трудности своего житейского положения – а может, и благодаря им! – он, отбросив все литературные дела, решился на конкретную и крайне рискованную в тех условиях типографскую работу. Это был вполне осознанный шаг, который нельзя объяснить только влиянием С. Гезенцвей и других друзей. Шаламов страстно желал испытать себя – пройти весь тот жертвенный путь, который давно вынашивал в мечтах и для которого пришло время…

Один из современных французских писателей X. Семпрун (хорошо знакомый с историей как русского, так и зарубежного левого движения) считал, что подобное поведение свойственно многим людям «в отчаянном возрасте двадцати двух– двадцати четырех лет». Шаламов принадлежал именно к такому поколению. Но мотивация его действий в конце 1928-го – начале 1929 года была все же, как представляется, несколько иной. Недаром он с таким упорством доказывал в очерке «Бутырская тюрьма. 1929 год» отсутствие у себя каких-либо романтических, подражательных устремлений: «Просто я считал эту форму поведения достойной человека, может быть, единственно достойной в тот миг, в тот год для себя». Это особенно важно – «миг» и «год». Ибо в ситуации, когда шел открытый и жестокий погром – не столько оппозиции как таковой, а погром едва разгоревшихся надежд молодого поколения на свободное существование и действование, Шаламов подчинялся скорее чувству солидарности, долга и чести, нежели чему-либо иному. Как можно понять, зная последующую биографию писателя, это был шаг не сиюминутного юношеского «отчаяния», а шаг глубокого и твердого самоопределения на всю оставшуюся жизнь. В конце концов, в этом выборе одна из главных экзистенциальных тайн Шаламова. И если ее можно разгадать, то скорее в той философской плоскости, какую наметил Достоевский в своей характеристике вечного типа «русских мальчиков», говоря об Алеше Карамазове: «Это был юноша честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью». (Заметим, что образ Алеши соответствует лишь молодому Шаламову – в «Колымских рассказах» он, с его страстной силой отрицания и стремлением проникнуть в бездны человеческого бытия, становится гораздо ближе к Ивану Карамазову…)

День ареста Варлам считал «началом своей общественной жизни – первым истинным испытанием в жестких условиях».

Следователь Черток (писатель прекрасно помнил фамилии всех своих следователей) направил его «для вразумления» в одиночку Бутырской тюрьмы и держал там почти месяц. «Вразумление» понадобилось потому, что Варлам отказался давать какие-либо показания относительно характера своей деятельности, связей и т. д. В протоколе приведен лишь его краткий ответ «по существу дела»:

«Я считаю, что руководство ВКП(б) сползает вправо, тем самым способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР. Я разделяю взгляды оппозиции. Был я арестован в засаде. На всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь».

Подобная линия поведения на следствии предусматривалась на случай ареста всеми его друзьями. Но какова откровенность Шаламова в высказывании своих политических взглядов! Он не прибегал ни к каким уловкам и говорил абсолютную правду – так, как он ее тогда понимал: исключительно с «левой», причем ортодоксальной точки зрения. Это было наивно, тем более перед следователем, и не случайно в поздние годы Шаламов писал, что в то время он был «юным догматиком». Но то, что он не признал предъявленного ему обвинения по статье 58—10 («пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания» – по Уголовному кодексу РСФСР 1926 года), – было серьезным и принципиальным поступком. Шаламову пришлось изучать новый кодекс на факультете советского права, и он заявил со знанием дела: «Считаю обвинение клеветническим и противоречащим содержанию 58 статьи. 58 статья направлена против контрреволюционеров».

Следователь и обвинители из Особого совещания ОГПУ тогда еще формально считались с законом, тем более имея перед собой такого «доку», бывшего студента-юриста. В итоге дело было переквалифицировано, но откровенно издевательски, для того, чтобы поставить строптивого оппозиционера на место – Шаламова осудили быстро, уже 22 марта, по статье 35 Уголовного кодекса как «социально вредный элемент» на три года концлагерей. (Тогда слово «концлагеря» еще было в ходу и лишь в 1930-м заменено на «исправительно-трудовые лагеря».)

Обычно по такого рода делам в то время давали ссылку или политизолятор. Суровость приговора, его цель мщения и унижения Шаламов особенно осознал, когда его погрузили в один вагон с ворами: «Татуированные тела, технические фуражки (половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым…» Сам он был одет в то, в чем был арестован – перешитая шинель и шлем, без вещей и денег. «Пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона», – писал он.

Осмысливая первый приговор с поздней дистанции в «Вишерском антиромане», Шаламов делал вывод: «Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских "амальгам"».

Формулировка писателя от первого до последнего слова выстрадана личным опытом, и тем не менее в ней есть отголосок некоторых оборотов, использовавшихся в работах Троцкого. Особенно это касается слова «амальгама», часто употреблявшегося лидером левой оппозиции начиная с середины 1920-х годов. Троцкий, как известно, постоянно прибегал к аналогиям из истории Великой французской революции, и «термидор» (в его понимании – перерождение власти большевиков после Октября) тут не единственный термин. Широко применялось во время французского термидора и слово «амальгама», идущее от алхимии и означающее сплав разнородных, несочетаемых материалов, а в приложении к политике – ложные, фальсифицированные обвинения-ярлыки, наклеивавшиеся на всех противников. Главной сталинской амальгамой был сам ярлык «троцкизма» как некоей демонической силы, постоянно противостоящей «линии партии» и связанной с контрреволюцией.

Шаламов уже тогда хорошо разбирался в тонкостях тактики Сталина и внутрипартийной борьбы, но на некоторое время ему пришлось об этом забыть.

Девятнадцатого апреля 1929 года он вступил – после заключительного пешего этапа под конвоем – в ворота Вишерского лагеря. Позади многодневный путь то с отцепками, то с прицепками вагонов с заключенными к различным поездам. Стояли и в Вологде. «Там, в двадцати минутах ходьбы, – писал Шаламов, – жили мой отец, моя мама. Но я не решился бросить записку». Последней железнодорожной станцией был Соликамск. Тяжким испытанием стал подвал местной пересыльной тюрьмы, располагавшейся в бывшей церкви, куда втолкнули 200 человек и заставили ночевать стоя, в страшной тесноте и духоте: конвоир тыкал штыком в глазок двери, откуда едва поступал воздух. Надпись углем на потолке подвала запомнилась Шаламову на всю жизнь: «В этой могиле мы умирали трое суток, но все же не умерли. Крепитесь, товарищи!» Это был сигнал от кого-то из предыдущего этапа.

Почти 100-километровый переход до села Вижаиха, где располагалось лагерное управление, по холодной апрельской распутице длился несколько суток. На одной из стоянок на утренней поверке произошел случай, показавший, до какой степени свойственно было молодому Шаламову чувство протеста против несправедливости. Он заступился за человека, которого жестоко избивал конвой. Это был сектант Петр Заяц, замеченный им еще в вагоне: тот постоянно молился. Заяц с разбитым в кровь лицом был втиснут в арестантский строй, где опустился на колени и кричал: «Драконы! Драконы! Господи Исусе!» К нему подошел начальник конвоя и пинком опрокинул на снег. Подоспели и другие конвоиры и стали топтать сектанта ногами.

«Я подумал, что, если я сейчас не выйду вперед, я перестану себя уважать, – писал Шаламов. – Я шагнул вперед и срывающимся голосом сказал: – Не смейте бить человека. Это не советская власть».

Избиение прекратилось. Но заступничество не прошло безнаказанным. Ночью двое конвоиров с винтовками вывели Шаламова из избы раздетым и заставили стоять в снегу. Сколько длилась эта экзекуция, он не помнил. Но в итоге он был избит сапогами: «Удар тяжелого каблука пришелся прямо в зубы, и рот наполнился теплой кровью».

Этот случай потом лег в основу рассказа, названного Шаламовым многозначительно – «Первый зуб». Выбитые зубы в его жизни оказались, увы, не последними, но это уже происходило на Колыме. А здесь ему дали ясно почувствовать, что он попал в другой мир, где по-своему понимают, что такое «советская власть», что «качать права» в лагере не принято, а заступаться за кого-то – тем более. Этого не могли понять и уголовники-блатари, которые поглядывали на молодого «фраера» недружелюбно, приучая к закону, что в лагере каждый отвечает только сам за себя.

Шаламов сделал свои выводы из происшедшего. Но не крайние – не в пользу приспособления к новым для него правилам жизни и не в пользу равнодушия. Первые его месяцы на Вишере, – когда он работал на лесозаводе, таскал вместе со всеми бревна и доски, жил в бараке при довольно сносном тогда питании, – были наполнены сомнениями и размышлениями, о которых он писал так:

«Разве можно допустить, чтобы про меня сказали что-нибудь нехорошее? Не в смысле лагерных установлений и правил, а за некрасивый поступок любой. Как все продумать? У кого найти помощь?.. Я твердо решился – на всю жизнь! – поступать только по своей совести. Никаких других мнений. Я возненавидел лицемеров. Честность, элементарная честность – великое достоинство. Самый главный порок – трусость. Я старался быть бесстрашным и несколько раз доказал это» («Вишерский антироман»).

Самый бесстрашный поступок Шаламов совершил в июле 1929 года, написав письмо в «Коллегию ОГПУ, ЦК ВКП(б) и Прокурору ОГПУ» – именно так гласит верхняя строка документа. Он узнал, что многие его товарищи по университету – те, кто был в ссылках и политизоляторах, – вернулись, подав соответствующие прошения с отказом от «платформы оппозиции» (но подобным образом поступили, мы знаем, далеко не все). Как вспоминал Шаламов, он написал заявление, ничего не прося, просто: «присоединяясь к Заявлению Раковского, которое мне казалось наиболее приличным из написанного "возвращенцами"» [15]15

Здесь очевидная ошибка памяти Шаламова. Заявление видного большевика, участника левой оппозиции X. Г. Раковского с просьбой о восстановлении в партии (несмотря на политические расхождения в вопросах о «правой опасности» и партийной бюрократизации, с протестом против высылки Троцкого и с убеждением в том, что «оставшиеся между нами разногласия, правильность которых будет проверена жизнью, вполне укладываются не только в рамки программы и устава партии, но и являются ответом на запросы, выдвигаемые самим развитием социалистического строительства») было написано и начало распространяться 22 августа 1929 года, а Шаламов написал заявление 6 июля. Очевидно, Шаламов имеет в виду более известное тогда программное письмо Раковского «О причинах перерождения партии и государственного аппарата», написанное 6 августа 1928 года в ссылке в Астрахани и распространявшееся среди членов оппозиции. Следует иметь в виду, что Раковский проявлял наибольшее упорство в сопротивлении сталинскому режиму, стал «возвращенцем» лишь в 1934 году, а в 1937 году был привлечен по делу так называемого «Правотроцкистского блока». Расстрелян в 1941 году в Орловской тюрьме.

[Закрыть]. Ответа на свое письмо в Москву Шаламов не получил, и о причинах этого можно догадаться, ознакомившись хотя бы с некоторыми фрагментами этого единственного и потому уникального в биографии писателя политического заявления, найденного в архиве ФСБ и опубликованного лишь в 2000 году.

«Разделяя взгляды ленинских оппозиционеров, я не разделил их судьбы. Брошенный в концентрационный лагерь – один – без всякой моральной и материальной поддержки – в среду уголовников, растратчиков, шпионов и контрреволюционеров – среду, с которой я не только никогда не имел ничего общего, но, где можно, боролся против них за партию, за советскую власть и ее политику. В обстановке полной моральной изолированности, больше того – бойкота и издевательств (именно как разделяющий взгляды оппозиции) заставлен я отбывать срок… Еще раз излагаю в общем и кратком мои политические взгляды.

Напряженная политическая жизнь последних лет вынуждала каждого настоящего советского гражданина так или иначе определить свое отношение к сегодняшнему и завтрашнему дню. С другой стороны, совершенно ясно, что партия не представляет собой замкнутой касты, что интересами партии живут не только люди, имеющие партийный билет. Любой "беспартийный" может и должен принимать участие в разрешении всех вопросов, которые выдвигает жизнь перед партией, следовательно и перед рабочим классом или, вернее, перед рабочим классом, следовательно и перед партией…

Работа оппозиции и до и после XV съезда не была антипартийной работой. Содержание ее, включая самые "криминальные" методы, вроде поддержки в кратких и исключительных случаях стачек – направлены были по существу на пользу ВКП(б) как партии рабочего класса. Вынужденная прибегнуть к "нелегальным" методам апелляции к рабочему классу – только к нему обращалась оппозиция – и не ошиблась в своей правоте. В мероприятиях последних месяцев в значительной степени участвовала ленинская оппозиция своей критикой, указаниями и работой. Решения XVI конференции, чистка партии, чистка аппарата, борьба с правым уклоном, правда, ведшаяся почти вслепую без названия имен, имен, которые смело называла оппозиция – представляют собой, несомненно, серьезные шаги руководства влево, т. е. в направлении исправления сделанных ранее ошибок. Ясно одно: эти ошибки руководство старается исправить. Но исправить сверху силами того же аппарата. Каждый большевик-ленинец обязан поддерживать все практические революционные шаги настоящего Центристского руководства, которое сейчас оголяет себя, отсекая налево и направо (больше налево, чем направо). О методе борьбы "на два фронта" достаточно хорошо сказано в письме Л.Д. Троцкого "Кризис правоцентристского блока и перспективы". Одной рукой стараясь исправить ошибки (что невозможно без самого близкого участия широких масс рабочего класса), партруководство другой рукой посылает оппозиционеров на каторгу. Именно это в первую очередь заставляет сомневаться в решительности взятого курса, ибо политика не может знать злобы… Партруководство упорно толкало оппозицию на отрыв от партии. Целый ряд выступлений вождей и целый ряд репрессивных мер по отношению к оппозиционерам, вплоть до высылки Л.Д. Троцкого за границу и последующих попыток дискредитировать имя одного из вождей Октября в глазах рабочих – достаточно веское свидетельство двойственности политики партруководства…