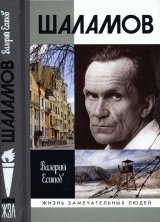

Текст книги "Шаламов"

Автор книги: Валерий Есипов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)

Молодые люди оканчивали ЕТШ – единую трудовую школу второй ступени, в которую была преобразована после реформы народного просвещения 1918 года (проект готовил А.В. Луначарский) бывшая вологодская мужская гимназия им. Александра Благословенного (Первого). Варлам поступил в подготовительный класс гимназии в 1914 году, в семь лет, и никаких воспоминаний о ней не оставил. Зато запомнил сцену марта 1917 года, когда отец водил его по городу, чтобы показать «великие минуты России» после свержения самодержавия:

«Около гимназии была толпа, а с фронтона гимназии старшеклассник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного двуглавого орла. Чугунный орел был велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда. Наконец, это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега…»

«Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов, – писал далее Шаламов в «Четвертой Вологде». – Для России рубеж свержения самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем дальнейшие события.Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был – верилось – конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество было расколото на две половины – черную и красную. И история также – до и после…

Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге – их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны. Для того, чтобы раскачать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование…»

Все эти строки, написанные в начале 1970-х годов, были, безусловно, глубоко выстраданными. И одновременно – полемичными по отношению к определенным умонастроениям тех лет. Хотя до «эпохи исторической невменяемости» начала 1990-х (так называл ее выдающийся историк М. Гефтер) было еще далеко, не только Октябрь 1917-го, но и Февраль уже тогда начали подвергаться со стороны части интеллигенции консервативной ревизии. «Бушующий кабак, в восемь месяцев разваливший страну», – отозвался о Феврале главный инициатор и идеолог этой ревизии А. Солженицын, постепенно превращавшийся из писателя в воинственного публициста и историка (впрочем, весьма неквалифицированного, поскольку заведомо тенденциозного). Шаламов никогда не считал себя историком, и если он брался судить о революции и ее судьбе, он старался оставаться прежде всего свидетелем-художником. Только одна деталь – как срывал двуглавого орла с фронтона гимназии молодой человек в гимназической шинели – может сказать о духе революционного времени, о всеобщей ненависти к царскому режиму, пожалуй, больше, нежели многотомные ретроспективные мечтания.

Необычайную историческую ценность имеют и свидетельства Шаламова об изменении взглядов и настроений – под влиянием революции – своего отца-священника. В годы Первой мировой войны о. Тихон был «оборонцем самого патриотического толка». Но неудачи войны, которые он переживал глубоко, до слез, привели его к выводу о полной бессмысленности этой кровавой бойни. Отец был убежден, что Григорий Распутин был убит из-за своих протестов против войны и высказываний о скорейшем сепаратном мире с Германией (такие слухи о причинах убийства Распутина тогда ходили). После Февраля, как писал Шаламов, произошло резкое «полевение» отца. Он считал, что «сам поворот этого огромного колеса, какими бы соединенными силами, разными силами он ни вызывался, обязывает не тормозить его движения – в церкви, в воскресной школе, а, наоборот, ускорить ход, раз уж этот механизм пришел в движение». Тут, замечал Шаламов, отец разошелся со своими всегдашними советчиками – П. Флоренским и С. Булгаковым.

Новым кумиром отца стал Питирим Сорокин – его земляк, выходец из зырянского края (но, в отличие от него, коренной, природный зырянин), уже к тому времени известный социолог и видный деятель правого крыла партии социалистов-революционеров. В 1917 году П. Сорокин несколько месяцев был секретарем-советником А.Ф. Керенского, активно занимался подготовкой выборов в Учредительное собрание, бывал и выступал в Вологде. Непосредственно благодаря примеру Сорокина о. Тихон Шаламов на выборах в Учредительное собрание голосовал за эсеров. Дальнейшие изменения в политических настроениях отца также почти синхронно совпадали с изменением позиции его кумира. После короткой и безуспешной борьбы с большевиками на Севере и ареста в 1918 году в Великом Устюге Сорокин заявил о своем отказе от политики в пользу науки и просвещения, прокомментированном в известной статье Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». Как писал Шаламов, у отца его «не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти». Так что можно полагать, что он одобрил заявление Сорокина.

Трудно сказать, насколько был знаком о. Тихон с социологическими идеями своего земляка. Но самому Шаламову – уже в поздний период, в 1960-е годы, – они были известны. В «Четвертой Вологде» он пишет о Питириме Сорокине – «…гарвардском профессоре, президенте всемирного союза социологов, историке культуры, создавшем многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь». С учетом того, что труды Сорокина в СССР не издавались, можно полагать, что Шаламов узнал все о нем от кого-то из знакомых ученых (скорее всего, от Ю. Шрейдера). В конце 1960-х годов идея конвергенции (сближения двух противоборствующих политических и экономических систем) активно обсуждалась и в СССР, в связи с появлением известного самиздатского трактата академика А.Д. Сахарова. Шаламов симпатизировал этой идее (о чем мы расскажем в конце книги).

А вот насколько он был знаком с другой классической идеей выдающегося социолога – о том, что каждая революция переживает два периода – деструктивный и конструктивный? На этот счет данных нет. Но в эмпирике своей жизни Шаламову (как и самому П. Сорокину) пришлось пережить оба эти периода.

Революция и Гражданская война прошли на глазах Шаламова – в ту пору совсем юного, мало что понимавшего, ведь какими мы бываем в 10—13 лет? Октябрь 1917-го в Вологде, как и во всей российской провинции, прокатился незаметно, без эксцессов (это назвали потом «триумфальным шествием советской власти»), но уже весна 1918 года принесла совершенно новые – неожиданные и устрашающие явления, которые запомнились Шаламову навсегда.

Тихую и мирную Вологду, готовую, кажется, до скончания веков жить своей спокойной и размеренной жизнью, не обошли потрясения мирового масштаба. На местном уровне они выразились (и отразились у Шаламова в «Четвертой Вологде» и рассказе «Экзамен») в деятельности так называемой «советской ревизии» во главе с уполномоченным Совета народных комиссаров М.С. Кедровым (отбывавшим ссылку в Вологде в 1904 году). Надо заметить, что местный губисполком (председатель – тоже бывший ссыльный, большевик М.К. Ветошкин) проводил весьма взвешенную политику, стараясь во всем учитывать особенности вологодской ментальности, и по-деловому сотрудничал с представителями других партий – профессионалами, занимавшими должности в административном аппарате и в кооперации. Приезд Кедрова с чрезвычайными полномочиями, с группой чекистов и ротой латышских стрелков, резко нарушил сложившееся равновесие. Обвиняя местные власти в «спячке», «благодушии», «отсутствии революционной бдительности» и т. д., Кедров сразу же начал чистку аппарата, произвел ряд арестов, закрыл все либеральные газеты, продолжавшие выходить в Вологде. Две резиденции Кедрова – спецвагон на вокзале и кабинеты, занятые в гостинице «Золотой якорь», сразу заслужили недобрую славу среди вологжан. Люди, вызывавшиеся туда на допросы, как правило, не возвращались – их заключали в тюрьму или направляли на оборонительные работы (рытье окопов) на Северный фронт. Начались облавы, обыски, в том числе ночные, аресты и расстрелы заложников – «буржуазных элементов».

Шаламов очень точно описывает психологическую атмосферу в Вологде этого периода: «Весь город дышал тяжело. Его горло было сдавлено».

Это детское ощущение Шаламова в те суровые годы не могло найти для него никаких объяснений и оправданий. Понять все причины происходящего был не в силах и отец, поскольку сам видел и ощущал только внешнее, приводившее его в шок – то неожиданные ночные обыски на его квартире, то такой же ночной налет группы кедровских чекистов – в поисках «контрреволюционеров» – на расположенный недалеко по реке Спасо-Прилуцкий монастырь, что вынудило монахов звонить в набатный колокол и вызвало переполох во всем городе и окрестных деревнях. Прямой связи между этими событиями и пониманием сложности обстановки, которая сложилась на всем Европейском Севере России в связи с высадкой войск Антанты в Мурманске и Архангельске, не прослеживалось. Очевиден был произвол – исходивший либо от самого Кедрова, либо от его особо ретивых сотрудников (что было в истории с монастырем, вынудившей губисполком жаловаться в Москву).

Сам Кедров, прибыв в Вологду в мае 1918 года, первое время в основном находился в Архангельске. На него была возложена ответственная миссия – срочно эвакуировать для нужд Красной армии находившиеся там запасы вооружения и боеприпасов, завезенные еще в начале мировой войны союзниками (теперь уже бывшими). Надо напомнить, что непосредственной реакцией Запада на Октябрьскую революцию стал вышедший в декабре 1917 года «Меморандум Бальфура» – лорда, министра иностранных дел Великобритании (не путать с его же «Декларацией» ноября 1917 года, положившей дипломатическое начало созданию еврейского государства в Палестине). В «Меморандуме», касавшемся России, говорилось предельно четко: «Союзные правительства твердо решили сделать все, чтобы свергнуть советское правительство в возможно кратчайший срок».

Интервенция на Севере, начавшаяся вскоре после Брестского мира, была одним из первых и самых важных шагов на этом пути. Планы ее были связаны с движением на Москву через Вологду и Ярославль (где готовил восстание Б. Савинков, забывший о своем писательстве и рвавшийся к власти). То, что М.С. Кедров решил поставленную перед ним задачу и до высадки английского десанта успел, используя все свои чрезвычайные полномочия (и превышая их – путем расстрела непослушных), вывезти на пароходах вверх по Северной Двине до Котласа стратегически важные военные грузы, всегда ставилось ему в заслугу. Но его диктаторские замашки и необоснованные репрессии вызывали острое недовольство населения и властей Архангельска и Вологды. С основной миссией – мобилизовать местные силы на защиту от интервентов – он справлялся плохо и неумело. Объявленная им в Шенкурском уезде (еще до высадки английского десанта в Архангельске) мобилизация крестьян сразу пяти возрастов – в июле, в разгар сенокоса! – стала причиной самого крупного на Севере восстания против советской власти (фактически – против кедровского произвола).

Шаламов не знал этого, как и многого другого – например, причин облав и обысков. Кедров объяснял их прифронтовым, осадным положением Вологды, а также кознями дипломатических миссий иностранных государств, временно разместившихся в городе. Некоторые послы (прежде всего французский посол Ж. Нуланс) вели в Вологде активную тайную работу по организации заговора против советской власти. В этом смысле так называемая оперативно-разыскная работа служб из штаба Кедрова имела основания, но ее откровенно террористические методы не соответствовали реальной опасности.

Есть немалая доля истины в общей шаламовской характеристике Кедрова, навеянной поздними размышлениями о его личности и деятельности: «Странный человек был Кедров – Шигалев нашей современности, Шигалев – в таком невероятном сочетании явившийся на вологодскую, русскую, мировую сцену». Под «невероятным сочетанием» Шаламов, кроме прочего, подразумевал известный факт, что Кедров, «плоть от плоти московской интеллигенции», будучи неплохим пианистом, играл Ленину в эмиграции «Аппассионату» Бетховена.

Сравнение Кедрова с Шигалевым, героем «Бесов» Достоевского, проповедовавшим, что ради социальной гармонии надо «срезать радикально сто миллионов голов», несомненно, является гиперболой. Ее можно отчасти объяснить тем, что Шаламов пользовался неверными данными о военной и чекистской биографии Кедрова. Отталкиваясь от того факта, что в 1919 году Кедров был начальником Особого отдела ВЧК, Шаламов писал о нем: «…Без конца находил и уничтожал врагов… На тех же ролях Кедров остался и при Менжинском, и при Ягоде, и при Ежове». На самом деле уже с 1921 года Кедров не работал в ВЧК и не имел прямого отношения к Большому террору Но косвенное – все же имел, поскольку являлся сторонником чрезвычайщины и жестокости в духе Сталина (несмотря на это, он был расстрелян по приказу Сталина в 1941 году) [4]4

О близости Кедрова «шигалевскому» (или сталинскому) типу революционера ярко свидетельствует его полемика с председателем Вологодского губисполкома М.К. Ветошкиным, выпустившим в 1927 году книгу «Революция и Гражданская война на Севере», где тактика Кедрова 1918 года подвергалась острой критике. Ветошкин характеризовал ее как «левое ребячество» и «интеллигентское барство». В своей рецензии на книгу Ветошкина Кедров ставил в вину вологодским большевикам то, что им «ближе по сердцу легальный путь реформ, нежели захватный революционный путь» (курсив мой. – В. Е.), обвинял Ветошкина в «оппортунизме», в том, что тот в 1917 году избирался в «буржуазное» Учредительное собрание (это был откровенный донос в духе Особого отдела ВЧК. – В. Е.), и в заключение делал примечательный пассаж: «Лучше совершать ошибки, и грубые в том числе, совместно с большевиками, чем оказываться „абсолютно“ правым вкупе с меньшевиками и эсерами» (журнал «Пролетарская революция». 1928. № 9). Еще более красноречивы документы собрания старых вологодских большевиков, обсуждавших рецензию Кедрова на книгу Ветошкина в июле 1928 года. Один из выступавших на собрании, С.П. Ефимов, высказался на эту тему максимально четко: «Надо разграничить и определить две совершенно различные линии тактики: одна – Кедрове кий вагон – разрушай, руби направо и налево, единоначалие военно-полевого режима, и другая – строго обдуманная тактика Вологодского губисполкома: меньше жертв, идейное завоевание рабочих и крестьянских масс…» (Вологодский областной архив новейшей политической истории. Ф. 3837. Д. 35. Л. 41).

[Закрыть].

* * *

История с кедровской ревизией раскрыла юному Шаламову два лика Октябрьской революции: один – вызванный из глубин истории, неизбежный и необходимый, другой – догматико-утопический, один – в пределах разума и практической целесообразности, другой – перешагивающий далеко за эти пределы, один – направленный на благо людей, другой – несущий ненависть, кровь и насилие. Эти два лика всегда имели для него конкретную персонификацию – как на высшем уровне, так и на местном. Шаламов – да и все вологжане – знали, что Кедров был снят со своего поста и отозван в Москву по ходатайству губисполкома, лично М.К. Ветошкина. Справедливость, как ее понимали в это тяжелое время в Вологде, была восстановлена.

Интервенция тоже сорвалась – кроме «дубины народной войны» сыграл свою роль вечно спасительный в военных условиях русский климат: неописуемое осеннее бездорожье, а затем мороз заставили англо-американских и французских завоевателей забыть о походе на Москву. «Тщетная придурь» интервентов оказалась отнюдь не тщетной в плане добычи: из Архангельска и других оккупированных районов они вывезли все, что могли. Но самую мрачную память о себе «цивилизаторы» оставили зверствами над своими противниками, над теми, кто поддерживал советскую власть. Через тюрьмы Архангельска прошло 52 тысячи человек – больше десяти процентов населения губернии. Концентрационный лагерь, созданный на острове Мудьюг, по своему бесчеловечному режиму, пожалуй, не имел аналогов во всей предшествующей мировой истории. При этом интервенты старались делать все свои черные дела руками сотрудничавших с ними белых русских: на Мудьюг они послали бывшего начальника Нерчинской каторги Судакова – патологического садиста. В результате из тысячи человек, находившихся в лагере, погибли более двухсот – пропорции, почти равные Соловкам и Колыме. Все это – к слову, к будущей основной шаламовской теме…

Детские впечатления писателя не ограничились соприкосновением только с «кедровщиной». «1918 год был крахом нашей семьи. Прежде всего это был крах материальный, – писал он. – Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресли… Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод – восьмушка хлеба, жмых, колоб стали едой нашей семьи… Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала – варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку».

Все обширное «гогочущее» хозяйство отца вмиг растаяло – было съедено или распродано. Осталось только несколько коз, напоминавших с печальной иронией о названии популярной книжки, имевшейся у отца: «Коза – корова бедняка»…

Такие же крахи, такие же голодные страдания переживала тогда вся городская, да во многом и сельская Россия. Но крестьяне, при земле-кормилице и устоявшемся хозяйстве, при врожденной привычке к запасливости, резко усилившейся мировой войной (несмотря на реквизиции и продкомиссарство, практиковавшиеся еще в ту войну), переживали эти невзгоды все же несколько легче. Иллюстрацией тому – а также и иллюстрацией начала формирования взглядов Шаламова на народ – может служить самый, пожалуй, жесткий и нелицеприятный (для народа и всех народников) эпизод, описанный в «Четвертой Вологде»:

«Одно из самых омерзительных моих воспоминаний – это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после их визитов… Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство – вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки».

Все это было увидено глазами одиннадцатилетнего мальчика – и ни тогда, ни позже, вероятно, не вызывало вопроса: «Почему?» Почему крестьяне вторглись в квартиру священника и вынесли всю мебель и зеркала? Было ли это воплощением лозунгов «экспроприации экспроприаторов» или «грабь награбленное»? Неужели местная власть разрешила проводить свободные реквизиции домашнего имущества у духовенства? В это мало верится. Скорее всего, речь шла о продаже или обмене – заведомо неэквивалентном – зеркал и мебели на муку или картошку. Варлама в это, видимо, не посвящали, и он видел лишь внешнюю сторону – вторжение чужих, неопрятных, жадных людей в уютную, обжитую квартиру, после чего она оказалась пустой. (Но случались и самореквизиции, то есть откровенный грабеж, особенно в моменты обысков кедровского периода – «все ценности вытаскивались цепкими руками», как писал Шаламов.)

«Новые хозяева мира» – жестко, саркастично, но справедливо. По крайней мере юному Варламу было понятно, что социальная и культурная пирамида в России отныне перевернулась: «низам» дано больше, чем «верхам», пусть многие из последних и никогда не были «эксплуататорами». «Стяжательская душа крестьянина»? Резкое и непривычное обобщение, но только для тех, кто привык видеть в крестьянстве исключительно воплощение добродетелей. Трудно сказать, какие чувства испытывал во время этих сцен отец Шаламова, всю жизнь поглощенный идеей «долга народу». Варлам этой идеей никогда не увлекался и не страдал. Его отношение к деревне, к так называемому простому народу, к «Расее» – во многом сродни бунинскому или булгаковскому, трезвому и суровому, лишенному всяких признаков столь свойственного русской интеллигенции «народопоклонства». Шаламов – с первых юных впечатлений и до конца дней – в этом коренном для России вопросе представляет одно из редчайших исключений в русской, а тем более в советской литературе. Он – в некотором роде аристократ. Не барин – нет, для этого нет абсолютно никаких оснований. Но, во-первых, он воспитан в церковных традициях, где стяжательство (в значении добывать или стягать, стянуть чужое и т. д.) считалось одним из тяжких грехов. Недаром Шаламов вводит это сугубо церковное слово (растиражированное и опошленное фельетонистами советского периода) в «Четвертую Вологду» начала 1970-х годов – оно у него звучит именно в первозданном древнем значении. Во-вторых, он аристократ, потому что – поэт, который изначально устремлен ввысь, к идеалам, далеким от всяческой корысти и от тихой обывательской жизни.

Мы уже знаем, что Варлам «ненавидел» домашнее хозяйство и не любил пасти отцовских гусей. А любил ли пасти гусей, скажем, Игорь Северянин, любимый поэт его юности? (О том, любили ли пасти гусей в своем детстве другие его любимые поэты – Пушкин и Лермонтов, Блок и Анненский, спрашивать, видимо, не надо.) Так что можно констатировать, что у Шаламова с детства сформировались основные типологические черты поэтической – если угодно, романтической – личности. Маленький человечек, который, прочтя первые книжки, начал составлять из них литературные пасьянсы, «играть в фантики», как он это сам называл, уединясь на своем любимом сундуке, где и спал… Не прообраз ли это будущего автора великолепных, неповторимых стихов и столь же великолепной, неповторимой прозы?

Но до той поры было еще далеко. Дома, в Вологде, предстояло пройти по крайней мере школу и так называемые внешкольные подростковые увлечения.

Школу Варлам окончил в 1923 году, одним из лучших – а точнее, лучшим – учеником. На сохранившейся фотографии выпускников ЕТШ № 6 второй ступени Варлам – на самом почетном месте, в белой рубашке (которую посоветовали надеть по такому случаю, видимо, родители). Сохранилась и его школьная характеристика: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью, энергичный, сознательный, с большими запросами, пытливым умом. Отличается большим развитием; по всем предметам работает очень хорошо. Имеет склонность к естественным наукам».

Последнее вызывает некоторое недоумение. Действительно, Шаламов – с детства и до конца дней – питал большое уважение к естественным наукам и следил за всеми новейшими открытиями. И.П. Сиротинская вспоминала: «Все ему интересно – литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книгочей. Исследователь». Самый яркий пример на этот счет: Шаламов считал изобретение первого антибиотика – пенициллина (А. Флемингом) важнейшим для человечества благодеянием со времен христианства. В этом отношении, заметим сразу, он ближе всего в русской литературе к Чехову. Недаром отец прочил Варламу медицинское образование, и недаром же в конце концов ему удалось довольно легко окончить фельдшерские курсы на Колыме.

Но история с характеристикой имеет свою интригу. Первоначально классная руководительница Е. М. Куклина, хорошо знавшая об увлечении Варлама литературой, написала: «Имеет склонность к гуманитарным наукам». Это вызвало прямо-таки бешенство – «длительный истерический взрыв» – у отца, который посчитал, что такая характеристика написана специально, чтобы закрыть сыну дорогу в медицинский вуз. Варламу пришлось снова идти к Куклиной и объяснять ситуацию. В ответ он услышал знаменательные, очень лестные для себя слова: «Вы будете гордостью России, Шаламов. Высшее гуманитарное образование раскроет ваши большие способности». Но Варламу пришлось ей сказать (уступая отцу, который, слепой, «бился в кресле в истерическом приступе, с белой пеной на губах»), что он будет поступать в медицинский. Характеристика была переписана, что, впрочем, не помешало Шаламову, как сыну священника, испытать огромные трудности, связанные с попыткой получить высшее образование (об этом ниже).

По поводу книгочейства и страсти познания лучше всего сказано в набросках к «Четвертой Вологде»: «Все школьные задания я делал сразу по возвращении домой, в первый же час, еще до чая, до обеда – все остальное время читал, чтобы занять, залить жажду жадного мозга». Круг чтения с возрастом, естественно, менялся – от Понсон дю Террайля («Приключения Рокамболя») и А. Конан Дойля («…считаю Конан Дойля и сейчас большим писателем» – позднее признание Шаламова) до революционно-романтической литературы (где особое место, мы знаем, занимал Ропшин-Савинков), от стихов Северянина (которого Шаламов также глубоко чтил всю жизнь – за новаторство, за то, что он показал «интонационные возможности русского стиха») до других, куда более серьезных кумиров предреволюционных лет – А. Блока и Д. Мережковского.

Причем с Мережковским и его идеями четырнадцатилетний Шаламов вел горячий спор на страницах своего дневника. Этот несохранившийся дневник (он был сожжен, как уже говорилось, сестрой Галиной после первого ареста брата) мог бы открыть многое в мировоззренческом становлении Шаламова. Приходится только предполагать, что юного Шаламова отталкивали в Мережковском его сугубо эстетская метафизичность и мистицизм (вспомним фразу из «Четвертой Вологды»: «Мама не писала пьесы о мертвом боге, а четырнадцать лет боролась за жизнь» – явная полемика со «Смертью богов» Мережковского). Возможно, он знал широко цитировавшуюся фразу Достоевского о первых стихах, принесенных ему юным Мережковским: «Слабо, плохо… Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» Кроме того, вероятно, Шаламов в своем споре отталкивался от вопроса, заданного А. Блоком: «Почему все не любят Мережковского?» (хотя сам Блок не то что любил, но уважал автора «Грядущего Хама» как поборника культуры). В конце концов, этот спор юного Шаламова со светилом тогдашней русской литературы ярко демонстрирует одну из главных черт будущего автора «Колымских рассказов» – упрямую самостоятельность взглядов, нежелание склонять голову перед каким бы то ни было авторитетом.

Судя по столь горячей увлеченности Варлама литературой, можно было бы предположить, что он был замкнут в себе, чурался общения со сверстниками и был далек от увлечений, обычных для подростка. Совсем не так! Он играл с мальчишками в футбол, только входивший в провинциальную российскую жизнь. За это получил очередное замечание отца: «Видел (это говорил слепой! – В. Е.) я эту новую игру. Бегаете в поту, в пыли, в грязи. Что за интерес? Пойди к матери и дров наколи!»

Еще раньше, в период Кедрова, Варлам начал ходить в городской шахматный клуб, располагавшийся в той же гостинице «Золотой якорь», где был штаб грозного начальника «советской ревизии». Любовь к футболу и шахматам он сохранил до конца дней. Но не меньшим увлечением Шаламова с юности – и опять же до поздних лет – был театр. Самые теплые лирические строки автобиографической повести он посвятил именно театру – от первого посещения антрепризного спектакля «Эрнани» В. Гюго с почти восьмидесятилетним актером П. Россовым, игравшим юного короля Карла (факт, глубоко поразивший Шаламова и не раз им вспоминавшийся), до постановки школьных спектаклей. Варлам был избран секретарем школьного драмкружка и отвечал не только за явку на репетиции, но и за организацию спектаклей и вечеров. Выступал и сам, читая «Поэзоантракт» Северянина и другие стихи. Особенно запомнился ему – по своеобразной атмосфере – некрасовский вечер 1921 года, подготовленный для городской публики и красноармейцев. Вечер, где шла инсценировка поэмы Некрасова «Русские женщины» (глава «Княгиня Трубецкая»), сопровождался массой трагикомических эпизодов и эффектов, в том числе фейерверком (вызвавшим недовольство губвоенкома), и стал большим событием в городе.

Варлам и сам мечтал о сцене. Причем он, по-детски грезя славой кумиров публики – певцов разного жанра, собирался петь. Но все эти планы разрушил еще в первых классах гимназии приговор преподавателя пения, городского капельмейстеpa Александрова (по ученической кличке «Козел» – видимо, из-за бороды и особой въедливости): «Слух у тебя, Шаламов, как бревно». После этого Варлам навзрыд плакал, а одноклассники утешали его: «Что же ты ревешь, дубина? Тебе не надо будет ходить на спевки…»

Резюме к этой трагедии сделал сам Шаламов: «Тяга к музыке и свела мальчика со стихами». Но и музыке он остался предан – любил слушать, прекрасно знал биографии многих композиторов.

Среди своих друзей, кроме Бориса Непеина (тот был чуть постарше), Варлам выделял одноклассников Сережку Воропанова – «головастого крепыша, с которым нас свела беззаветная страсть к чтению», и особенно – Алешку Веселовского, приехавшего из Петербурга со своим отцом, профессором Александром Александровичем (сыном знаменитого литературоведа Александра Николаевича Веселовского). Дружба эта была короткой – всего три года – и прервалась неожиданно ранней смертью Алешки. Он умер в 1923 году от туберкулеза.

Необычайная близость и пылкость этой трагически прерванной дружбы заставляет вспомнить пушкинский лицейский «прекрасный союз». Оба мальчика, познакомившиеся в 14 лет, в 1921 году, были чрезвычайно талантливы. Алешку Шаламов (с высоты позднего понимания) называл «литературоведческим Моцартом», писал, что в его семье, «подобно музыкальному гену в гении Бахов, можно говорить о литературоведческом гении». В этой семье Варлам впервые увидел настоящую библиотеку – «царство книг». «Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос – французский – мы читали на голоса "Песнь о Роланде", вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник», – писал он. А что может теснее слить юные души, чем не упоение рыцарством Сирано?..

Они просиживали вдвоем целыми вечерами. Шаламов запомнил и совместные походы в театр, и участие в спиритических сеансах, которыми увлекались родители Веселовского, после чего мальчики, возбужденные «вызыванием духов», ночью ходили на кладбище Свято-Духова монастыря. Единственное, что не упомянуто Шаламовым, – книга, изданная отцом и сыном Веселовскими в Вологде, подтверждающая наличие того самого «литературоведческого гена». Книга называлась «Вологжане-краеведы» и потребовала огромной библиографической работы. Невыразимой горечью веяло от ее первых строк: «К моменту выхода настоящего труда один из авторов Алексей Веселовский – юноша семнадцати лет скончался от чахотки, и судьбе угодно, чтобы оставшийся в живых отец один уже увидел напечатанным настоящий труд. Мир праху юного труженика. Посвящаю его светлой памяти эту работу…»

А была ли у Шаламова юношеская любовь? Невозможно же жить в этом возрасте только книжным и идеальным. В автобиографической книге писатель обходит этот вопрос, но касается «одной из самых деликатных проблем юности, которой не найдено решения и сейчас», – созревающего либидо. «Если у нас в семье говорили взрослым языком о взрослых вещах, то советы на тему полового воспитания были вовсе исключены, – писал он. – По мысли отца, природа покажет верное решение. Для того, чтобы оборвать мои книжные грезы, шепот дневной и ночной, меня заставляли водить на случку коз… Кусты вологодских лесов и садов были переполнены обнимающимися парами, примеров было много… Преподаватели биологии, естествознания менялись один за другим, а когда пришло время пестиков и тычинок и краснеющая преподавательница Монетович, бойко постукивая подоске указкой, начала объяснять секреты природы, оказалось, что я их давно знал. Поэтому, уезжая из Вологды навсегда, я не оставил разбитых сердец».

Есть основания полагать, что все было не совсем так. Юношеская любовь у Варлама однажды все-таки вспыхнула – по отношению к одной из участниц драмкружка Лиде Перовой. Отголосок этого звучит в стихотворении Шаламова 1960-х годов, названном со взрослой снисходительностью «В пятнадцать лет»: «…С общипанным букетом/Я двери отворю./ Сейчас, сейчас об этом / Я с ней заговорю. / И Лида сморщит брови, / Кивая на букет, / И назовет любовью / Мальчишеский мой бред». Этот «бред» быстро прошел, так как Лида вскоре уехала в Москву и вышла замуж за своего еще более давнего поклонника, тоже вологжанина, Василия Сигорского, поступившего во ВХУТЕМАС и ставшего довольно интересным художником-графиком. После Колымы Шаламов нередко общался с семьей Сигорских, поскольку они жили недалеко. Тут вспоминать о прошлых симпатиях было вовсе не кстати, и разговор шел главным образом о Вологде времен юности.