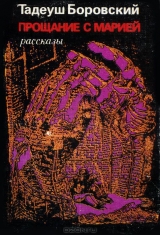

Текст книги "Прощание с Марией"

Автор книги: Тадеуш Боровский

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)

День в Гармензе

Перевод К. Старосельской

I

Тень от каштанов зеленая и мягкая. Она чуть зыблется на земле – еще влажной, свежевскопанной – и возносится над головой салатным куполом, пахнущим утренней росой. Деревья выстроились вдоль дороги высокими шпалерами, их макушки расплываются в небесной голубизне. Одуряющим болотным запахом несет от прудов. Зеленая плюшевая трава еще посеребрена росой, но земля уже курится на солнце. Быть жаре.

Однако тень от каштанов зеленая и мягкая. Укрытый тенью, я сижу в песке и большим французским ключом подкручиваю болты на стыках рельсов. Ключ холодный и удобно лежит в ладони. Я мерно бухаю им по рельсам. Металлический резкий звук разносится по всему Гармензе и возвращается издалека не похожим на себя эхом. Опершись на лопаты, стоят возле меня греки[40]40

Греческие евреи.

[Закрыть]. Но эти люди из Салоник и с виноградных холмов Македонии боятся тени. Поэтому они стоят на солнце, скинув рубашки, подставив лучам неимоверно худые плечи и руки, покрытые чирьями и коростой.

– Экая на тебя прыть сегодня напала! Доброе утро, Тадек! Есть не хочешь?

– Доброе утро, пани Гануся! Нисколько. А по рельсам стараюсь-луплю, ведь наш новый капо… Простите, что не встаю, сами понимаете: война, Bewegung, Arbeit[41]41

Движение, работа (нем.)

[Закрыть].

Пани Гануся улыбается.

– Еще бы, понимаю, конечно. Не знай я, что это ты, в жизни бы не узнала. Помнишь, как ел картошку в мундире, которую я для тебя у кур таскала?

– Ел! Да я, пани Гануся, этой картошкой обжирался! Осторожно, сзади эсэс.

Пани Гануся сыпанула пару пригорошней зерна из решета сбегающимся к ней цыплятам, но, оглянувшись, пренебрежительно отмахнулась:

– А, это наш начальник. Он у меня на крючке.

– Так-таки на крючке? Вот это женщина! – И я с размаху забарабанил ключом по рельсам, выстукивая в ее честь мелодию: «La donna e mobile…»[42]42

«Сердце красавицы склонно к измене…» (ит.).

[Закрыть]

– Тихо ты, кончай трезвон! Серьезно, может, поешь чего-нибудь? Я как раз на ферму иду, давай принесу.

– Премного вам благодарен, пани Гануся. Достаточно вы меня подкармливали, когда я был бедный…

– …но честный, – с легкой иронией докончила она.

– …скажем, нерасторопный, – осторожно возразил я. – A propos[43]43

Кстати (фр.)

[Закрыть] о нерасторопности: были у меня для вас два расчудесных кусочка мыла с прекраснейшим из возможных названием «Варшава», но…

– …но их, как всегда, украли?

– Как всегда, украли. Пока был гол как сокол, спал спокойно. А теперь сколько ни обвязывай посылки веревками и проволокой, непременно развяжут. На днях бутылку меда свистнули, а сейчас вот мыло. Ох, не поздоровится вору, когда он мне попадется.

Пани Гануся громко рассмеялась.

– Представляю себе. Какой же ты все-таки ребенок! А из-за мыла не огорчайся: Иван мне сегодня принес два прелестных кусочка. Ой, чуть не забыла: отдай Ивану этот пакетик, там сало, – сказала она, кладя под дерево маленький сверток. – А вот мыло, погляди, какое красивое.

И развернула на удивление знакомую бумагу. Я подошел, присмотрелся: на обоих больших, как из магазина Шихта, кусках была выдавлена колонна[44]44

Имеется в виду колонна Зигмунта – самый старый памятник Варшавы.

[Закрыть] и надпись «Варшава».

Я молча отдал ей сверточек.

– Красивое мыло, правда.

Потом посмотрел на поле, на разбросанные по нему группы работающих людей. В самой дальней увидел Ивана: точно овчарка, стерегущая стадо, он метался вокруг своей группы, выкрикивал что-то, чего на расстоянии нельзя было разобрать, и размахивал здоровенной, с ободранной корой, палкой.

– Не поздоровится вору, – повторил я, не заметив, что говорю в пустоту, – пани Гануся уже отошла и только бросила мне издалека, на мгновение обернувшись:

– Обед, как всегда, под каштанами.

– Спасибо!

И я опять принялся колотить ключом по рельсам и подкручивать разболтавшиеся болты.

Пани Гануся вызвала среди греков некоторое оживление – она им иногда приносит картошку.

– Пани Гануся gut, extra prima[45]45

Хороший, высший класс (нем., ит.)

[Закрыть]. Это твоя мадонна?

– Какая там мадонна! – взвиваюсь я, ненароком угодив ключом по пальцу. – Просто знакомая, ну, camerade, filos, compris[46]46

Товарищ, друг, понятно? (греч., фр.)

[Закрыть], греко бандито?

– Греко никс бандито. Греко гут человек. А почему ты ничего от нее не есть? Картофель, пататас?

– Я не голодный, мне своего хватает.

– Ты никс гут, никс гут, – качает головой старый грек, грузчик из Салоник, который знает двенадцать южных языков, – мы голодные, вечно голодные, вечно, вечно…

Костлявые плечи расправляются. Под шелудивой, в чирьях и коросте, кожей на удивление явственно, будто сами по себе, играют мускулы, улыбка смягчает резкие черты, но затаившегося в глазах лихорадочного блеска погасить не может.

– Сами попросите, если голодные. Пусть вам принесет. А теперь – за работу, laborando, laborando. Надоели вы мне. Пойду в другое место.

– Нехорошо ты поступил, Тадеуш, нехорошо, – сказал, высовываясь из-за плечей и голов, старый толстый еврей. Уперев лопату в землю и встав надо мной, он продолжал: – Ведь и ты не всегда был сыт, должен, кажется, нас понимать. Пусть бы принесла ведро картошки – ну что тебе стоило, а?

Слово ведро он произнес протяжно и мечтательно.

– Ты, Бекер, катись-ка от меня со своей философией, твое дело – земля и лопата, compris? И учти: будешь подыхать, я первый тебя добью, понял? Знаешь, за что?

– Это за что ж?

– За Познань. Или, может, неправда, что ты был старостой в еврейском лагере под Познанью?

– Был, ну и что?

– А людей убивал? К столбу подвешивал за несчастную краденую пачку маргарина или буханку хлеба?

– Я воров подвешивал.

– Бекер, говорят, в карантине твой сын.

Пальцы Бекера судорожно обхватили рукоять лопаты, цепкий взгляд пополз вдоль моего туловища к горлу и голове.

– Ты, брось лопату и кончай смотреть зверем. Может, неправда, что сын сам велел тебя убить за тех, познанских?

– Правда, – глухо проговорил он. – А второго сына я повесил в Познани, но не за руки, а за шею, потому что он украл хлеб.

– Скотина! – не сдержался я.

Но Бекер, старый седоватый еврей, несколько склонный к меланхолии, опять уже был невозмутим и спокоен. Он посмотрел на меня свысока, чуть ли не с презрением:

– Ты давно в лагере?

– Ну… несколько месяцев.

– Знаешь, Тадеуш, ты мне очень нравишься, – неожиданно сказал он, – но по-настоящему испытать голод тебе ведь не довелось, верно?

– Смотря что называть голодом.

– Настоящий голод – это когда один человек смотрит на другого как на лакомый кусок. Я через это прошел. Понятно? – А поскольку я молчал и только время от времени постукивал ключом по рельсам да машинально поглядывал то влево, то вправо, не идет ли капо, он продолжал: – Лагерь наш – там – был небольшой… У самой дороги. По дороге ходили люди, красиво одетые, женщины… Например, по воскресеньям в церковь. Или молодые пары. А дальше деревня, обыкновенная такая деревня. Там у людей было все, в полукилометре от нас. А мы брюкву… мальчик, у нас люди живьем друг друга готовы были сожрать! И что, по-твоему, не нужно было убивать поваров, которые за масло покупали водку, а за хлеб – сигареты? Мой сын воровал, и его я тоже убил. Я грузчик, знаю жизнь.

Я посмотрел на Бекера с любопытством, как на незнакомого человека.

– А ты, ты тоже обходился только своей пайкой?

– Не путай разные вещи. Я был старостой.

– Внимание! Laborando, laborando, presto![47]47

Работать, работать, быстро! (ит.)

[Закрыть] – рявкнул вдруг я, потому что из-за поворота дороги выскочил эсэсовец на велосипеде и проезжал мимо, сверля нас взглядом. Как по команде, поникли затылки, тяжело взметнулись всегда державшиеся наготове лопаты, ударил по рельсу французский ключ.

Эсэсовец скрылся за деревьями, лопаты опустились и замерли. Греки погрузились в привычное оцепенение.

– Который час?

– Не знаю. До обеда еще далеко. А тебе, Бекер, я, пожалуй, кое-что скажу на прощанье: сегодня в лагере будет селекция. Надеюсь, ты со своими чирьями угодишь в печь.

– Селекция? Откуда ты знаешь?

– Чего перепугался? Знаю и точка. Страшно? Не все коту масленица… – Я злорадно усмехаюсь, довольный своей выдумкой, и ухожу, напевая модное танго под названием «крематорское». Пустые глаза человека, из которых вдруг улетучилась всякая осмысленность, неподвижно смотрят прямо перед собой.

II

Рельсы моей узкоколейки исчертили вдоль и поперек все поле. Тут я их подвел одним концом к груде обгорелых костей, которые привозят из печей на машинах, а другой конец утопил в пруду, куда эти кости рано или поздно попадут, там взгромоздился на гору песка, который будет равномерно распределен по полю для осушения заболоченной почвы, а здесь протянул рельсы вдоль вала травянистой земли, которой сверху присыплют песок. Пути разбегаются в разные стороны, а там, где они перекрещиваются, лежит громадная железная поворотная плита – ее переносят то туда, то сюда.

Толпа полуголых людей обступила плиту, нагнулась, уцепилась за края пальцами.

– Ho-o-och[48]48

Вверх (нем.)

[Закрыть], подняли! – крикнул я, для наглядности выразительно взмахнув рукой, как дирижер. Люди рванули раз, другой, кто-то не смог устоять на ногах и тяжело перекувырнулся через плиту. Товарищи надавали ему пинков, он ползком выбрался из круга и, оторвав от земли мокрое от слез, облепленное песком лицо, простонал:

– Zu schwer, zu schwer… Слишком тяжело, приятель, слишком тяжело… – Засунул покалеченную руку в рот и стал жадно ее сосать.

– За работу, auf! Вставай! А ну, еще разок! Ho-o-och! Навались!

– Нафались! – дружным хором повторяет толпа, наклоняется почти до земли, выпячивает зубчатые, как у рыб, позвоночники, напрягает мышцы на спине. Но руки, ухватившие плиту, висят, бессильные, точно плети.

– Навались!

– Нафались!

Внезапно на этот круг напружинившихся хребтов, на согнутые шеи, низко склоненные головы, дряблые руки обрушивается град ударов. Черенок от лопаты гуляет по затылкам, пересчитывает выпирающие из-под кожи кости, глухо барабанит по животам. Вокруг плиты заклубилось. Жуткий вопль вырвался вдруг из глоток и оборвался, а плита поднялась, тяжело подрагивая, повисла над головами и поплыла, каждую секунду грозя упасть.

– Суки, – бросил вслед несущим плиту капо, – я вам помогу, дождетесь.

Тяжело дыша, он утирал рукой красное, одутловатое, в желтых пятнах лицо и долго провожал людей рассеянным, бессмысленным взглядом, будто видел впервые. Потом повернулся ко мне:

– Ты, укладчик, жарко сегодня?

– Жарко. Капо, плиту класть возле третьего инкубатора, верно? А рельсы?

– Поведешь прямо к канаве.

– Там же по дороге земляной вал.

– А ты сквозь него. До обеда чтоб было сделано. А к вечеру сколотишь четыре пары носилок. Может, кого понесут в лагерь. Жарко сегодня, а?

– Жарко. Но, понимаете… Дальше, дальше эту плиту! К третьему домику! Капо смотрит!

– Укладчик, дай лимон.

– Присылайте подкапника. Я при себе не ношу.

Капо мотнул несколько раз головой и удалился, прихрамывая. Пошел на ферму – пожрать. Но я знаю, там ему ничего не дадут – бьет людей. Мы устанавливаем плиту. Нечеловеческим усилием подводятся рельсы, плита поддевается ломом, голыми пальцами затягиваются болты. Голодные, дрожащие как в ознобе люди едва ползают – неловкие, изможденные, окровавленные. Солнце подымается высоко в небо и припекает все мучительнее.

– Который час, приятель?

– Десять, – говорю я, не поднимая глаз от рельсов.

– Господи, еще два часа до обеда. Правда, что сегодня в лагере селекция, в крематорий отправлять будут?

Все уже знают про селекцию. Украдкой колдуют над ранами, чтобы были почище и поменьше, срывают повязки, разминают мышцы, опрыскиваются водой, чтобы вечером выглядеть свежей и бодрее. Это борьба за жизнь, тяжелая и героическая. А некоторым все равно. Они шевелятся, чтобы избежать побоев, жрут траву и липкую глину, чтоб не чувствовать голода, ходят безучастные, живые пока еще трупы.

– Мы все – крематорий. Но немцам будет капут. Война fini[49]49

Кончится (фр.)

[Закрыть], все немцы – крематорий. Все: женщины, дети. Понимаешь?

– Понимаешь, Greco gut. Но это неправда, не будет селекции, keine Angst[50]50

Нечего бояться (нем.)

[Закрыть].

Я дырявлю вал. Легкая удобная лопата «сама» ходит в руках. Комья сыроватой земли враз поддаются и мягко взлетают в воздух. Хорошо работать, когда съешь на завтрак добрый шмат грудинки с хлебом и чесноком и запьешь банкой сгущенки.

В скудной тени каменного инкубатора присел на корточки командофюрер, маленький тщедушный эсэсовец в расстегнутой рубашке. Притомился, надзирая за землекопами. Он умеет больно стегать хлыстом. Вчера два раза вытянул меня по спине.

– Что новенького, Gleisbauer[51]51

Строитель железных дорог (нем.)

[Закрыть]?

Я вскидываю лопату и сверху утрамбовываю землю.

– Под Орлом погибли триста тысяч большевиков.

– Хорошо это, а? Как считаешь?

– Хорошо, конечно. Немцев ведь столько же полегло. А большевики, если даже так пойдет, через год будут здесь.

– Думаешь? – злобно усмехается командофюрер и задает сакраментальный вопрос: – Обед скоро?

Достаю часы, допотопную серебряную луковицу со смешными римскими цифрами. Я их люблю, они похожи на отцовские. Купил за пачку фиг.

– Одиннадцать.

Мозгляк встал из-под стены и спокойно взял часы у меня с ладони.

– Дай. Мне очень нравятся.

– Не могу, это мои собственные, из дома.

– Не можешь? Ну что ж.

Размахнулся и шваркнул часы об стену. После чего снова усаживается в тень и подбирает под себя ноги. – Жарко сегодня, а?

Я молча поднимаю часы и со злости принимаюсь свистеть. Сперва фоке о веселой Иоанне, потом старое танго о Ребекке, потом «Варшавянку» и «Присягу»[52]52

Патриотическая песня на слова Марии Конопницкой.

[Закрыть] и, наконец, «левый» репертуар.

Я как раз насвистывал «Интернационал», напевая мысленно: «Это есть наш последний и решительный бой», когда меня вдруг накрыла высокая тень и тяжелая рука опустилась сзади на шею. Я поднял голову и замер. Надо мной нависла огромная красная опухшая рожа; в воздухе угрожающе покачивался черенок от лопаты. Безупречно белые полоски куртки резко выделялись на фоне далекой зелени деревьев. Маленький красный треугольник с циферкой «3277», пришитый к груди, странно подрагивал и разрастался в глазах.

– Что свистишь? – спросил капо, глядя на меня в упор.

– Это такой международный гимн, господин капо.

– Слова знаешь?

– Мм… немного… в некотором смысле, – предусмотрительно добавил я.

– А это знаешь? – спросил капо.

И хриплым голосом затянул «Rote Fahne»[53]53

«Красное знамя» (нем.)

[Закрыть]. Рукоять лопаты он отбросил, в глазах появился тревожный блеск. Внезапно капо оборвал песню, поднял палку и покачал головой, не то презрительно, не то с сожалением:

– Слышал бы настоящий эсэс, тебе б уже была крышка. А этот…

Мозгляк у стены добродушно, во весь рот смеется:

– И вы это называете каторгой! Надо бы вам, как мне, побывать на Кавказе!

– Командофюрер, мы уже завалили один пруд костями, а сколько засыпано раньше, а сколько побросали в Вислу – этого ни вы, ни я не знаем.

– Заткнись, шелудивый пес! – и, поднявшись из-под стены, нагибается за оброненным хлыстом.

– Бери людей и иди за обедом.

Я бросаю лопату и скрываюсь за углом инкубатора. Издалека мне еще слышен хриплый, задышливый голос капо:

– Да, да, псы шелудивые. Всех надо перебить, всех до одного. Вы правы, господин командофюрер.

Я послал им ненавидящий взгляд.

III

Идти нам по дороге, ведущей через Гармензе. Высокие каштаны шумят, тень еще зеленее, но как бы суше. Как засохшая листва. Тень юга.

Выйдя на дорогу, обязательно проходишь мимо крохотного домика с зелеными ставнями, посередине которых неровно прорезаны сердечки, и с белыми полузадернутыми занавесочками на окнах. Под окнами нежные матово-бледные розы и ящички с какими-то диковинными фиолетовыми цветочками. На ступеньках увитого темно-зеленым плющом крылечка маленькая девочка играет с большим ворчливым псом. Пес, явно скучая, позволяет трепать себя за уши и только мотает головой, отгоняя мух. Девочка в белом платьице, у нее загорелые, с бронзовым отливом руки. Собака – породы доберман, с коричневым подгрудком, а девочка – дочка унтершарфюрера, управляющего Гармензе. А особнячок с розочками и ставенками – его дом.

Чтоб попасть на дорогу, нужно пройти несколько метров по вязкой липкой грязи – смешанной с опилками земле, поливаемой дезинфицирующим раствором. Это – чтобы не притащить в Гармензе какую-нибудь заразу. Я осторожно огибаю эту мерзость, и мы всем скопом вываливаемся на дорогу, где расставлены в ряд бачки с баландой. Их привезли из лагеря на машине. У каждой бригады свои бачки, помеченные мелом. Я обхожу их кругом. Поспели вовремя, у нас еще ничего не украли. Надо попробовать самому.

– Пять наших, хорошо, можно брать, те два ряда – женщин, эти трогать нельзя, не дело. Ага, есть, – рассуждая вслух, я вытаскиваю бачок соседней бригады, а на его место ставлю наш, вполовину меньший, и черчу мелом новые знаки.

– Забирайте! – громко кричу я грекам, которые с полным пониманием глядят на мои маневры.

– Эй, ты, чего бачки подменил! Погоди, стой! – орут из другой бригады; и они уже идут за обедом, да вот, опоздали.

– Кто подменил? Укороти язык, приятель!

Те – бежать, но греки, волоча бачки по земле, кряхтя и ругаясь по-своему: putare и porka, толкая и подгоняя друг друга, исчезают за жердью, отделяющей мир от Гармензе. Я перелезаю через жердь последним, слыша, что бедолаги уже возле бачков и клянут меня на чем свет стоит, не забывая и моих ближайших родственников, конечно. Но ничего страшного тут нет: сегодня я, завтра они, кто первее, тот и правее. Наш бригадный патриотизм никогда не выходит за рамки спорта.

Суп булькает в бачках. Греки через каждые два шага опускают бачки на землю. Они тяжело дышат, как выброшенные на берег рыбы, и украдкой слизывают с пальцев тоненькими струйками сочащуюся из-под неплотно завинченных крышек клейкую горячую жижу. Мне знаком ее вкус, смешанный с пылью, грязью и потом рук, – сам не так давно таскал бачки.

Греки ставят бачки и выжидательно смотрят мне в лицо. Я торжественно подхожу к среднему, неторопливо откручиваю винты, бесконечно долгие полсекунды держу ладонь на крышке и – поднимаю. Полтора десятка пар глаз разочарованно гаснут: крапива. Жидкая белесая бурда хлюпает в бачке. На поверхности плавают желтые кружочки маргарина. Но по цвету нетрудно определить, что внизу лежат целые, непорубленные, волокнистые стебли крапивы, грязно-бурые и вонючие, что баланда до самого дна однородная: вода, вода, вода… На мгновенье свет меркнет в глазах людей, которые это волокли. Я опускаю крышку. В молчании сносим бачки вниз.

Большим крюком огибая поле, я иду к группе Ивана – он срезает дерн на лугу возле картошки. Длинная вереница людей в полосатом неподвижно стоит возле черного земляного вала. Время от времени дрогнет лопата, кто-то нагнется, замрет на секунду, медленно выпрямится, приподымет лопату и надолго застынет, полуобернувшись, не закончив движения, как зверек, прозванный ленивцем. Через минуту шевельнется кто-то другой, махнет лопатой и погрузится в такое же тупое оцепенение. Не руками тут работают, а глазами. Когда на горизонте появляется эсэсовец или капо или из укрытия, из влажной тени свежей земли с трудом выберется надзиратель, лопаты начинают позвякивать живее, хотя, покуда можно, летают пустыми, руки-ноги движутся как в кино: смешно, угловато.

Я валю прямо на Ивана. Он сидит в своей норе и ножиком вырезает узор на коре толстой палки: квадраты, змейки, сердечки, украинские слова. Рядом старый верный грек, стоя на коленях, запихивает что-то в его торбу. Я еще успел заметить белое растрепанное крыло и красную гусиную башку, неестественно запрокинутую назад, но тут Иван, увидев меня, набросил на мешок куртку. Сало у меня в кармане размякло и на штанине расплылось безобразное пятно.

– От пани Гануси, – коротко сообщаю я.

– Она ничего не говорила? Яйца обещала принести…

– Велела поблагодарить тебя за мыло. Ей очень понравилось.

– Это хорошо. Я его вчера купил у еврея из Канады[54]54

Канада – сектор, в котором были устроены вещевые склады; а также команда, работавшая при разгрузке эшелонов, которые прибывали в лагерь и в крематории. На лагерном жаргоне – символ благоденствия.

[Закрыть]. Три яйца отдал.

Иван разворачивает сало. Оно помятое, раскисшее и желтое. Мне от его вида становится тошно, наверно, потому, что утром переел грудинки, – до сих пор отрыжка.

– Ну блядь! За такие два куска только столько дала? А мучного не давала? – подозрительно косится на меня Иван.

– Точно, Иван, она и вправду мало тебе дала. Я это мыло видел.

– Видел? – Иван беспокойно заерзал в норе. – Пойду подгоню людей, ни черта не хотят работать.

– Видел. Мало дала, мало. Тебе больше причитается. В особенности от меня. Но за мной не пропадет, не бойся.

С минуту мы твердо смотрим друг другу в глаза.

IV

Над самой канавой вырос аир, а на другой стороне, где стоит на посту глупый усатый конвоир с треугольничками за выслугу лет на рукаве, – кусты малины с бледными, словно запыленными листьями. По дну канавы бежит мутный ручей, вода кишит какими-то зелеными ослизлыми чудищами, иногда вместе с илом случается зачерпнуть черного извивающегося угря. Греки съедают его сырым.

Я враскорячку стою над канавой и неторопливо вожу лопатой по дну. Осторожно, чтобы не замочить башмаков. Подошел конвоир, молча приглядывается.

– Что здесь будет?

– Запруда, господин охранник, а потом мы очистим канаву.

– Откуда у тебя такие красивые башмаки?

Башмаки у меня в самом деле красивые: полуботинки на двойной, ручной работы, подошве, по венгерской моде затейливо изукрашенные дырочками. Дружки принесли с платформы.

– В лагере выдали вместе с рубашкой, – отвечаю я, указывая на шелковую рубашку, за которую пришлось отдать почти целое кило помидоров.

– Вам такие башмаки дают? Посмотри, в чем я хожу.

И показывает мне сморщенные и потрескавшиеся ботинки. На носке правого заплата. Я сочувственно качаю головой.

– Продал бы ты мне свои. Я поднимаю на него взгляд, полный безграничного удивления.

– Лагерную собственность продавать? Как можно?

Конвоир прислоняет винтовку к скамейке и подходит еще ближе, наклоняется над водой, которая отражает его фигуру. Я шевельнул лопатой и замутил картину.

– Все можно, если никто не видит. Получишь хлеб, у меня есть в сумке.

Хлеба я на этой неделе получил шестнадцать буханок из Варшавы. Не говоря уж о том, что за такие башмаки пол-литра обеспечены. И я улыбаюсь снисходительно.

– Спасибо, нас в лагере досыта кормят. Хлеба и сала мне хватает. Но, если у вас есть лишний, отдайте евреям, вон тем, возле вала. Хотя бы этому, который дерн таскает, – сказал я, указывая на маленького худого еврейчика с гноящимися, вечно подернутыми слезой глазами, – очень неплохой парень. Да и башмаки, кстати, никудышные: подметка отваливается. – Подметка и вправду надорвана: то пару долларов туда спрячешь, то несколько марок, иногда письмо. Конвоир закусывает губы и смотрит на меня, насупясь.

– За что тебя взяли?

– Шел по улице, попал в облаву. Схватили, за решетку и сюда. Ни за что, ни про что.

– Все вы так говорите!

– Неправда, не все. Моего приятеля арестовали за то, что фальшиво пел, понимаете: falsch gesungen.

Лопата, которой я беспрерывно вожу по илистому дну канавы, зацепилась за что-то твердое. Дергаю: проволока. Я вполголоса матерюсь, а конвоир обалдело на меня смотрит:

– Was falsch gesungen?[55]55

А что он фальшиво пел? (нем.)

[Закрыть]

– О, это целая история. Как-то в Варшаве, во время службы, когда пели псалмы, мой друг запел национальный гимн. Но очень уж сильно фальшивил, вот его и посадили. И сказали, что не отпустят, пока не выучит нот. Били даже, но без толку; сидеть ему, видно, до конца войны – никакого нет слуха у человека. Раз умудрился перепутать немецкий марш с маршем Шопена.

Конвоир прошипел чего-то и пошел обратно к скамейке. Сел, задумчиво взял винтовку и рассеянно щелкнул затвором. Потом поднял голову, словно что-то припомнив.

– Ты, варшавянин, поди сюда, дам тебе хлеб, отдашь евреям.

Я улыбаюсь самой обворожительной из своих улыбок.

По той стороне канавы тянется линия сторожевых постов, и охранникам разрешено стрелять в заключенных. За голову дают три дня отпуска и пять марок.

– К сожалению, нам туда нельзя. Но если хотите, можете бросить хлеб, я поймаю, не беспокойтесь.

Становлюсь в выжидательную позу, но конвоир вдруг кладет сумку на землю, вскакивает и рапортует проходящему мимо начальнику охраны, что «особых происшествий не было».

Работающий рядом со мной Янек, славный паренек, дитя Варшавы, который ничегошеньки в лагерной жизни не понимает и, похоже, до конца не поймет, усердно выгребает ил, тщательно и ровно укладывая его на другой стороне, почти у самых ног постового. Начальник охраны, приблизившись, посмотрел на нас так, как смотрят на пару запряженных в телегу лошадей или пасущийся на выгоне скот. Янек широко ему улыбается и заговорщически кивает.

– Канаву чистим, господин ротенфюрер, грязная очень.

Ротенфюрер, очнувшись, взглянул на говорящего лагерника с таким изумлением, словно увидел перед собою внезапно заговорившего битюга или корову на пастбище, запевшую популярное танго.

– Поди сюда, – приказал он Янеку.

Янек отложил лопату, перескочил канаву и подошел. Ротенфюрер поднял руку и изо всей силы ударил его в лицо. Янек качнулся, схватился за куст малины и сверзился в ил. Захлюпала вода, я прыснул. А ротенфюрер изрек:

– Мне на… на то, что ты здесь, в канаве, делаешь! Хоть ничего не делай! Но когда обращаешься к эсэсовцу, обязан шапку снять с башки и опустить руки.

Ротенфюрер ушел. Я помог Янеку выбраться из грязи.

– За что он меня, за что, за что? – в полном недоумении удивленно твердил Янек.

– Не будешь выскакивать, – сказал я, – а теперь почистись.

Только мы кончили выгребать из канавы ил, явился подкапник. Я лезу в мешок, перекладываю буханку хлеба, сало, луковицы. Вытаскиваю лимон. Конвоир с другой стороны молча наблюдает.

– Ты, подкапник, иди сюда. Держи. Знаешь, кому отдать.

– Будет сделано. Слушай, Тадек, нет чего-нибудь пожрать? Сладенького бы… Или яиц. Не, я не голодный, на ферме поел. Пани Гануся дала яичницы. Мировая тетка! Только про Ивана все желает знать. А капо-то, слышь, когда ни придет на ферму, ничего ему не дают.

– Пусть не бьет людей, будут давать.

– Скажи ему это.

– А на что ты подкапник? Плохо делаешь свое дело. Присмотрись, как тут некоторые гусей ловят и вечером жарят в бараке, а твой капо баланду ест. Понравилась ему вчерашняя крапива?

Подкапник смотрит на меня испытующе. Совсем еще пацан, но очень смекалистый. Немец, служил в армии, хотя ему всего шестнадцать. Попался на контрабанде.

– Говори прямо, Тадек, мы ж свои люди. На кого хочешь меня напустить?

Я пожимаю плечами.

– Ни на кого. Но про гусей не забудь.

– Слушай, а ведь вчера опять гусь пропал, и унтершарфюрер надавал капо по роже и со злости отобрал часы. Пойду гляну.

Мы идем вместе, потому что уже перерыв на обед. Со стороны бачков пронзительно свистят и машут руками. Все бросают инструменты – кто где стоит. Валы утыканы лопатами. Со всего поля медленно бредут к бачкам усталые люди, пытаясь продлить блаженную предобеденную минуту, ощущение голода, который предстоит заглушить. Позади всех тащится припоздавшая группа Ивана. Иван остановился на краю канавы возле «моего» конвоира и долго с ним разговаривает. Конвоир показывает рукой. Иван кивает. Ему кричат, зовут – заставляют поторопиться. Поравнявшись со мной, он бросает:

– Сегодня, похоже, ничем не разживешься.

– День еще не кончился, – отвечаю я.

Он искоса кидает на меня злобный и вызывающий взгляд.

V

В пустом инкубаторе подкапник расставляет посуду, вытирает табуретки, накрывает к обеду стол. Писарь бригады, грек-языковед, съежился в углу, стараясь казаться как можно меньше и незаметнее. Через выломанную дверь видно его лицо цвета вареного рака, глаза, водянистые, как лягушачья икра. Во дворе, на площадке, обнесенной высоким земляным валом, усадили заключенных. Сели они, как стояли, группами, по пятеро, друг другу в затылок. Сидят, скрестив ноги, выпрямившись, руки опущены и прижаты к бедрам. Во время раздачи обеда запрещено шевелиться. Потом можно будет откинуться назад и лечь на колени к товарищу, но беда, если окажется нарушен строй. Сбоку, в тени насыпи, расселись эсэсовцы, небрежно положив автоматы на колени; они достают из сумок и рюкзаков хлеб, аккуратно намазывают маргарином, едят неторопливо, со вкусом. К одному подсел Рубин, еврей из Канады, завел негромкий разговор. Обстряпывает какое-нибудь дельце – для себя и для капо. Сам капо, громадный и краснорожий, стоит возле бачка.

Мы носимся с мисками как заправские кельнеры. В полном молчании раздаем баланду, в полном молчании силком вырываем миски из рук, пытающихся что-то еще выскрести из пустого, – очень уж хочется растянуть минуту еды, лишний раз облизать миску, украдкой провести пальцем по дну. Капо отскочил от бачка, вломился в ряды: заметил. Пинком в лицо опрокидывает вылизывающего миску, бьет ногой в пах – раз, еще раз – и идет обратно, наступая на колени, на руки, но осторожно обходя тех, кто ест.

Все глаза напряженно смотрят капо в лицо. Еще два бачка: добавка. Каждый день капо наслаждается этой минутой. За десять лет лагеря ему причитается такого рода неограниченная власть. Концом половника он указывает, кто заслужил добавку: не было случая, чтобы капо ошибся. Добавку получает тот, кто лучше работает, кто сильнее, здоровее. Больной, истощенный, высохший человек не имеет права на вторую миску воды с крапивой. Нельзя разбазаривать корм на людей, которые вскоре попадут в печь.

Форарбайтерам по службе полагаются две полные миски супа с картошкой и мясом, зачерпнутого со дна бачка. Держа миску в руке, я осматриваюсь в нерешительности и чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. В первом ряду сидит Бекер, выпученные глаза вожделенно устремлены на суп.

– На, ешь, может, наконец подавишься.

Он молча выхватывает из моих рук миску и начинает жадно есть.

– А миску поставь около себя, чтоб подкапник забрал, если не хочешь схлопотать от капо по роже.

Вторую миску я отдаю Андрею. Он мне за это принесет яблок. Андрей работает в саду.

– Что сказал конвоир? – вполголоса спрашиваю я у Рубина, когда прохожу мимо него, направляясь в тень.

– Конвоир говорит, Киев взяли, – тихо отвечает он.

Удивившись, я останавливаюсь. Рубин нетерпеливо машет рукой. Я отхожу в тень, подкладываю под себя куртку, чтоб не испачкать шелковой рубашки, устраиваюсь поудобнее – поспать. Мы отдыхаем – каждый в меру своих возможностей.

Капо пошел в инкубатор и, выхлебав две миски баланды, заснул. Тогда подкапник вытащил из кармана кусок вареного мяса, порезал его на хлебе и демонстративно стал жевать на глазах голодной толпы, точно яблоком заедая мясо луковицей. Люди улеглись друг за другом в тесных рядах и, накрыв головы куртками, погрузились в тяжелый беспокойный сон. Мы лежим в тени. Напротив расположилась бригада девушек в белых косынках. Они издалека что-то нам кричат, жестами рассказывают целые истории. То один, то другой понимающе кивает. Поодаль от остальных стоит на коленях девушка и на вытянутых руках держит над головой бревно, большое и тяжелое. Надзирающий за бригадой эсэсовец то и дело ослабляет поводок собаки. Пес рвется к лицу девушки, яростно лая.

– Воровка? – лениво догадываюсь я.

– Нет. Застукали с Петром в кукурузе. Петро убежал, – ответил Андрей.