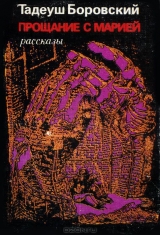

Текст книги "Прощание с Марией"

Автор книги: Тадеуш Боровский

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)

Мальчик с библией

Перевод В. Бурича

Надзиратель открыл дверь. В камеру вошел мальчик и остановился на пороге. Дверь за ним захлопнулась.

– Тебя за что взяли? – спросил Ковальский, наборщик с Беднарской.

– Ни за что, – ответил мальчик и провел рукой по стриженой голове. На нем была потертая черная ученическая форма, через плечо перекинуто пальто с барашковым воротником.

– А за что его могли взять? – сказал Козера, контрабандист с Малкини. – Ведь он еще щенок. И наверняка еврей.

– Козера, что вы такое говорите, – отозвался сидевший у стены Шрайер, служащий с Мокотовской. – Совсем не похож.

– Перестаньте болтать, а то он подумает, что здесь сидят одни бандиты, – сказал наборщик Ковальский. – Садись, парень, на тюфяк. Чего там думать.

– Нет, сюда пусть не садится, это место Млавского, он может сейчас вернуться с допроса, – сказал Шрайер с Мокотовской, у которого при обыске нашли газеты.

– Ты что, старик, совсем с ума спятил? – удивился наборщик Ковальский. Он подвинулся, давая мальчику место. Мальчик сел и положил пальто на колени.

– Ну, что смотришь? Подвала никогда не видел? – спросил Матуля, который под видом гестаповца ходил по деревням в высоких сапогах и кожаной куртке и реквизировал у крестьян свиней.

– Не видел, – огрызнулся мальчик.

Камера была маленькая и низкая. На стенах в темноте поблескивали капли. Грязная покосившаяся дверь была покрыта датами и именами, вырезанными перочинным ножом. Возле двери стояла параша. У стены на бетонном полу лежали два тюфяка. Люди сидели, поджав ноги, касаясь друг друга коленями.

– Смотри, смотри, да хорошенько, – рассмеялся Матуля. – Такое не везде увидишь. И уселся на тюфяке поудобнее.

– Еще? – спросил он.

– Еще, – я добрал карту. – Хватит. Потом он взял три карты. Посмотрел в них.

– Была не была. Хватит.

– Двадцать, – я выложил карты.

– Я проиграл, – сказал Матуля. Смахнул пыль с колена. На его бриджах еще сохранились канты. – Пайка твоя. Хотя карты очень заметные.

В коридоре защелкали выключатели. Загорелся тусклый свет. В оконце под потолком виднелась синяя полоска неба и кусок крыши кухни. Решетка в проеме была совершенно черная.

– Как твоя фамилия, мальчуган? – спросил служащий Шрайер. Кроме газет, у него нашли какие-то расписки на собранные для организации деньги. Целыми днями он не вставал с тюфяка и непрерывно жевал искусственной челюстью. От голода уши у него оттопыривались все больше.

– Да ладно, как фамилия, – ответил мальчик пренебрежительно. – Мой отец директор банка.

– В таком случае ты сын деректора банка, – сказал Шрайер, поворачиваясь к нему.

Мальчик сидел склонившись над книгой. Почти уткнувшись в нее. Аккуратно сложенное пальто лежало на коленях.

– А, книга. Что это за книга?

– Библия, – ответил мальчик, не отрывая от нее глаз.

– Библия? Думаешь, она тебе здесь поможет? Черта с два, – вмешался контрабандист Козера. Он ходил большими шагами от стены к стене, два шага вперед, два шага назад, поворот на месте. – Все одно крышка.

– Как кому, – сказал я, снова беря у Матули карты. – Очко.

– Интересно, кого сегодня вызовут из нашей камеры? – спросил Шрайер с Мокотовской. Он все время ждал, что его расстреляют.

– Опять ты?! – сказал враждебно Ковальский.

– Давай еще разок, – предложил «гестаповец» Матуля. У него отказал револьвер во время последней реквизиции. – Была не была, жить-то надо.

Карты были сделаны из картонной коробки от передачи. Фигуры химическим карандашом нарисовали те, кто сидел здесь до нас. Все карты были меченые.

– Ничего ему не будет, – сказал я, тасуя карты. – Посидит немножко, папаша деньжат подкинет, мамаша улыбнется кому надо, и парня выпустят.

– У меня матери нет, – сказал мальчик с Библией. И еще больше приблизил книгу к глазам.

– Так, так, – сказал наборщик Ковальский и тяжело положил руку на голову мальчика. – Кто знает, доживем ли мы до завтра?

– Ты опять? – отозвался служащий Шрайер с Мокотовской.

– Не волнуйся, – сказал я мальчику. – Главное, чтобы о тебе не волновались. Это хуже всего. Когда тебя арестовали?

– Меня не арестовали, – ответил мальчик.

– Ты не был в полиции? – спросил удивленный Козера, контрабандист с Малкини.

– Не был, – ответил мальчик. Он аккуратно закрыл книгу и спрятал в карман пальто. – Меня схватили на улице.

– Сегодня была облава? На какой улице? – спросил с беспокойством служащий Шрайер, у которого нашли газеты и расписки. У него были две дочки, учившиеся в нелегальной гимназии, он надеялся получить из дому продуктовую передачу.

– Здесь что-то не то, – сказал наборщик Ковальский. – Если бы была облава, то привезли бы много людей, а не его одного. Что-нибудь и здесь было бы слышно.

– Разве увидишь ворота из этой ямы? – сказал я, кивнув головой в сторону окна под потолком. – Здесь только крыша кухни и часть мастерской.

Я показал «гестаповцу» Матуле карты:

– Девятнадцать.

– Смотря откуда, – сказал Козера, контрабандист с Малкини. Он вез в генерал-губернаторство солонину и был схвачен в классическом месте на границе. Козера стоял у дверей и смотрел в окно. – От дверей видно больше. Возле кухни ходит вахман с собакой. Выгружают картошку на завтра.

– Опять перебор, – сказал Матуля, бросая карты на тюфяк. – Мне не везет. Наверно, придут за мной. А то зачем бы меня стали сюда переводить. Чтобы шлепнуть, да?

– А ты думал, чтобы освободить? – отозвался контрабандист Козера. Он ходил большими шагами от двери к тюфякам и обратно.

– Ну-ка, – сказал со вздохом Матуля, – Может, еще отыграюсь. А если нет, завтрашняя пайка – твоя. И стал перебирать карты, сделанные из коробки, оставшейся от передачи.

– Если за тобой придут сегодня, то что мне твоя завтрашняя пайка? – Я протянул руку. – Давай карты.

– Меня схватил полицейский на Козьей, – сказал мальчик.

– «Синий»? Меня тоже, – сказал контрабандист Козера.

– Обыкновенный полицейский. И привел сюда.

– Прямо к воротам? Через гетто? Неправда, – сказал Шрайер, служащий с Мокотовской.

– Привез на извозчике. Сказал, что уже очень поздно везти в полицию. Вот он и доставил меня к воротам, – сказал мальчик, широко улыбнувшись.

– Этот полицейский был с юмором, – сказал я, обращаясь к мальчику. – Ты, наверно, писал краской на стене?

– Мелом, – ответил мальчик.

– И надо было тебе рисовать? – сказал Ковальский, наборщик с Беднарской. – Теперь из-за тебя дворнику работа. Был бы я твоим отцом… – Он погладил мальчика по наголо остриженной голове.

– Ковальский, а ты зачем печатал газеты на Беднарской? – спросил контрабандист Козера. Он ходил большими шагами от стены к стене.

– Не печатал я никаких газет. Я пошел купить оттоманку.

– Прямо в подпольную типографию, да? Перебор. – Я передал колоду «гестаповцу» Матуле.

– «Ты так подходишь ей, как французский дукат руке проститутки». Это Шекспир, наборщик Ковальский.

– Ну, еще разок. Дай отыграться, – сказал Матуля и стал тасовать карты.

– Хватит. Две пайки мои. – Я отодвинул карты.

– Меня взяли так же ни за что, как и тебя, – сказал Ковальский, наборщик с Беднарской.

– Ты же хорошо знаешь, что я пошел искать свою невесту, потому что ее два дня не было дома.

– К оружейному мастеру, да? – засмеялся наборщик Ковальский.

Я наклонился к мальчику и тронул его рукой.

– Дашь мне потом почитать? Мальчик отрицательно замотал головой.

– А откуда я мог знать? – сказал наборщик Ковальский. – Ведь объявление висело на столбе.

Все замолчали. Под потолком горела тусклая лампочка. Мы сидели на двух порванных тюфяках. В углу под окном, положив голову на колени, сидел служащий Шрайер с Мокотовской, две дочки которого ходили в нелегальную гимназию. Уши у него оттопырились еще больше. «Гестаповец» Матуля, который ходил на реквизиции, сидел спиной к дверям и заслонял разложенные на тюфяке карты. На другом тюфяке сидел Ковальский, наборщик с Беднарской, который покупал оттоманку в подпольной типографии. Рядом с ним сидел мальчик, который писал мелом на стене, и читал Библию. Козера, контрабандист с Малкини, ходил от тюфяков к двери и обратно.

Дверь была низкая и черная, со множеством нацарапанных на ней имен и дат. За черной решеткой разбитого окна блестела рыжая крыша кухни и светлело фиолетовое небо. Ниже была стена. На стене вышки с пулеметами.

Дальше за стеной были обезлюдевшие дома гетто с пустыми окнами, из которых вылетали перья вспоротых подушек и перин.

Служащий Шрайер поднял голову и посмотрел на мальчика с Библией.

Мальчик продолжал читать, низко склонившись над книгой.

В коридоре послышались шаги. Зазвякали металлические плиты, покрывающие пол. Захлопали двери камер.

– Наконец приехали, – сказал наборщик Ковальский, настороженно прислушивающийся вместе с Шрайером.

– Интересно, сколько новых.

– Этого товара всегда хватает. Контрабандой его перевозить не надо. Сам придет, – сказал Козера, контрабандист с Малкини.

– Хоть расскажут, что слышно на воле, – сказал Матуля, который ходил на реквизиции и ожидал смертного приговора.

– Вот вы были на той воле еще две недели назад, – сказал служащий Шрайер. – Ну и много вы знали, что там слышно?

– А теперь я не знаю, буду ли жив через две недели, – ответил Матуля.

– Так зачем тебе знать, что слышно? И так крышка, и так крышка, разве нет? – сказал Козера.

– А если война скоро кончится, может, и не крышка?

– Польский суд тоже поставил бы тебя к стенке за грабеж, – сказал наборщик Ковальский.

– А тебе даст Крест Заслуги за то, что ты покупал оттоманку.

Дверь в камеру открылась. Вошел Млавский, ездивший на допрос. Дверь за ним захлопнулась.

– Как вы здесь, ребята? – спросил он. – Ну и натерпелся я сегодня страху. Думал, останусь на ночь. Мы приехали второй машиной.

– Деревья уже, наверно, цветут, да? Люди как ни в чем не бывало ходят по улицам? Да? – спросил я, вертя в руках карты.

– Ты что, сам не видел, когда ехал? Живут люди, живут.

– Вот суп. – Наборщик Ковальский подал Млавскому миску с ужином. – Обед твой мы съели.

– На обед был гороховый суп с хлебом. Жратву дают неплохую.

– Зато жару задают тоже первоклассно, – сказал Млавский. Он стоял у тюфяка и резал ложкой загустевший, как студень, суп.

– Ну и как? Сидеть можешь?

– Ничего страшного! Чепуха. Только в «трамвае»[11]11

Камера предварительного заключения на Аллее Шуха в Варшаве, где в период фашистской оккупации помещалось гестапо.

[Закрыть] был. Нам попался знакомый следователь. Он с моим отцом делал дела в Радоме. Знаешь, как это, нет? – Млавский не спеша сгребал ложкой суп. – Люблю я эту похлебку. Даже холодная она вкусная. Как дома. Картошки сегодня много.

– Я сказал раздатчику, что это для тебя. Он зачерпнул с самого дна, – ответил я.

– А что сказал следователь? – спросил служащий Шрайер, у которого нашли газеты и расписки.

– Ничего, – отрезал Млавский. Он поставил миску возле параши и снял пальто. – Я получил по морде из-за твоего пальто. Из-под подкладки выпал кусок стекла. Ты что, резаться задумал?

– На всякий случай, – ответил я и подложил пальто под спину.

Млавский взял пальто у меня на допрос, так как боялся, что его почти новую кожаную куртку у него в полиции отберут. Он сел возле меня.

– Знаешь, – сказал он шепотом, – следователь предложил отцу стать осведомителем. Как ты думаешь?

– А как отец думает?

– Отец согласился. Что ему оставалось делать, скажи?

Я пожал плечами. Млавский повернулся к мальчику с Библией.

– Новенький, да? Я, кажется, видел тебя в полиции. Нет? Мы с тобой не сидели в «трамвае»?

– Нет, – ответил мальчик, уткнувшись в Библию. – Не сидел я ни в каком трамвае.

– Он говорит, что его задержал на улице «синий» и на извозчике привез в тюрьму, – сказал Млавскому сидевший у дверей Козера.

– Держу пари, что я видел тебя в полиции, – сказал Млавский мальчику, – но если ты говоришь, что тебя задержал полицейский… Странно… может быть.

Мы молчали. Между небом и черной решеткой был весенний вечер, освещенный снизу тюремными фонарями. Шрайер сидел, спрятав лицо в ладони, из которых торчали оттопырившиеся от голода уши. Козера ходил взад-вперед, от двери к тюфякам. Мальчик читал Библию.

– Сыграем в очко? – спросил Матуля. – Чем сидеть сиднем. Может, отыграюсь?

– Кончайте с вашей игрой, – не поднимая головы сказал Шрайер. – Родную мать проиграть готовы. Здесь человек…

Он замолк, продолжая жевать искусственной челюстью.

– Отозвался. Газетный интеллигент, – сказал Матуля. – Сыграем?

– Становись лучше на поверку. Раздатчик уже орет, – сказал Ковальский, наборщик с Беднарской.

Мы поднялись с тюфяков. Стали в шеренгу, лицом к двери.

– Сегодня дежурит украинец. Но может быть, все пройдет спокойно, – шепнул я Млавскому.

В ответ Млавский кивнул головой.

Дверь в нашу камеру открылась. В дверях стоял толстый приземистый эсэсовец, с красным квадратным лицом и редкими светлыми волосами. Губы у него были крепко сжаты. На кривых ногах – высокие блестящие сапоги. За поясом «семерка». В руках он держал хлыст. Позади него стоял долговязый украинец с ключами. Черная фуражка была лихо сдвинута на ухо. Возле него стояли раздатчик и писарь – маленький сморщенный еврей, адвокат из гетто. В руках у писаря были списки.

Шрайер с Мокотовской пробормотал по-немецки несколько заученных фраз. Камера такая-то, заключенных столько-то. В наличии все.

Вахман с красным лицом старательно пересчитал всех пальцем.

– Ja, – сказал он, – stimmt[12]12

Да (…), точно (нем.)

[Закрыть]. Писарь, кто отсюда?

Писарь поднес документы к глазам.

– Бенедикт Матуля, – прочитал он и посмотрел на нас.

– О боже, братцы, мне крышка! – громко шепнул Матуля, который, переодевшись гестаповцем, ходил на реквизиции.

– Los выходи, raus![13]13

Давай (…), живее! (нем.)

[Закрыть] – крикнул вахман и схватив его одной рукой за шиворот, выбросил в коридор. Дверь открылась настежь.

В глубине коридора в полном вооружении стояли вахманы. В тусклом свете лампочек зловеще поблескивали каски. За поясами у них торчали гранаты.

Вахман обернулся к писарю.

– Все? Идем?

– Нет, не все, – сказал писарь-еврей, адвокат из гетто. – Еще один. Намокель. Збигнев Намокель.

– Я, – сказал мальчик с Библией. Он подошел к тюфяку и взял пальто. В дверях он обернулся. Но ничего не сказал. И вышел в коридор. Дверь камеры за ним захлопнулась.

– Вот и поверка прошла! Одним днем больше! Двумя людьми меньше! Даешь следующий день! – крикнул Козера, контрабандист с Малкини.

– Много ли их у нас еще осталось? – уныло сказал Ковальский. – Был парень и нет парня.

Он раскорячился над парашей.

– Отливайте, ребята, а то расстилаем тюфяки. Чтобы потом никто по головам не ходил. Айда стелиться, пока есть свет.

Мы начали расстилать тюфяки.

– Жаль, что Библию не оставил, – сказал я Млавскому. – Было бы что читать.

– Теперь ему Библия ни к чему. А все-таки я его видел сегодня в полиции, клянусь, – сказал Млавский. – Что он мог сделать, такой маленький? И зачем врал, что его схватил на улице полицейский?

– Он был похож на еврея, ну и наверняка был евреем, – сказал Шрайер. Он уже лег на тюфяк у окна и, кряхтя, кутал ноги в пальто. Он шепелявил, потому что вынул изо рта искусственную челюсть. Завернул ее в обрывок бумаги из-под передачи и положил в карман.

– А зачем ему в таком случае нужна была Библия?

– Он наверняка еврей. Иначе бы его не поставили к стенке, – сказал Ковальский, ложась на бок рядом с Козерой. – Хотя вот Матулю тоже взяли.

– Уголовник, холера, экспроприатор, ночью с револьвером рыскал, где бы поживиться, – сказал Козера. – Ему уже давно причиталось.

Мы с Млавским легли рядом. Ноги обернули кожаной курткой, а сами укрылись моим пальто. Я уткнулся в мягкий меховой воротник. От него исходило приятное тепло.

Из разбитого окна веяло сыростью и холодом. Небо стало совсем черным. Пространство между небом и окном, находившимся на уровне земли, было залито золотистым светом. Горели все тюремные фонари. Сквозь их свет проступали бледные мерцающие звезды.

– Хорошо, брат ты мой, на свете, только нас на нем нет, – сказал я вполголоса Млавскому. Мы лежали с ним, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее.

– Интересно, – шепнул он мне, – моего отца взяли?

Я обернулся и посмотрел ему в лицо.

– Сегодня вскрылось, что он еврей, – сказал Млавский. – Его опознал тот следователь. Они вместе делали дела в гетто в Радоме.

– Но тогда бы и тебя потащили, – ответил я шепотом.

– Меня пока что нет, я полукровка. Моя мать была полька.

– Но ведь отец станет осведомителем? Тогда, может, не тронут?

– Дай бог, чтобы он им стал. Это было бы хорошо.

– Заткнитесь хоть ночью, – сказал Козера, поднимаясь с тюфяка. – Хотите, чтобы вам устроили перед сном физзарядку?

Мы замолчали. И уже начали дремать, когда где-то вдалеке раздался глухой выстрел. Потом второй. Все подняли головы с тюфяков.

– Видимо, в лес их не вывезли. Шлепают где-то здесь, у тюрьмы, – сказал я вполголоса и стал считать. – Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать…

– Шлепают напротив ворот, – сказал Млавский и изо всей силы сжал мне руку.

– Тогда он наверняка еврей, тот мальчик с Библией. Какой выстрел пришелся на него? – сказал наборщик Ковальский.

– Ложитесь-ка лучше спать, – прошепелявил Шрайер, служащий с Мокотовской. – Боже! Ложитесь-ка лучше спать.

– Надо спать, – сказал я своему товарищу.

Мы легли снова, укрывшись кожаной курткой и пальто. И еще крепче прижались друг к другу. От окна шел сырой пронизывающий холод.

У нас в Аушвице…

Перевод Е. Лысенко

I

…итак, я уже на медицинских курсах. Выбрали нас десятка полтора из всего Биркенау и будут учить чуть ли не на докторов. Нам предстоит узнать, сколько у человека костей, как происходит кровообращение, что такое брюшина, как бороться со стафилококками да как со стрептококками, как производить стерильно операцию слепой кишки и для чего делают пневмоторакс.

Миссия у нас весьма благородная: мы будем лечить наших товарищей, которых, «по воле злого рока», мучает болезнь, апатия или отвращение к жизни. Мы должны – именно мы, полтора десятка человек из двадцати тысяч мужчин в Биркенау, – уменьшить смертность в лагере и поднять дух узников. Так говорил нам при отъезде лагерный врач, он еще спросил у каждого о его возрасте и профессии и, когда я ответил: «Студент!» – удивленно поднял брови:

– Что же вы изучали?

– Историю литературы, – скромно ответил я.

Он с неудовольствием покачал головой, сел в машину и укатил.

Потом мы шли по очень красивой дороге в Освенцим, видели уйму всяческих пейзажей, потом кто-то где-то устраивал нас, в каком-то больничном блоке в качестве санитаров-гостей, но я этим не слишком интересовался, я сразу пошел со Сташеком (помнишь, он мне дал коричневые брюки?) по лагерю – искать кого-нибудь, кто бы передал тебе это письмо, а Сташек – к кухне и к складу, организовать на ужин белого хлеба, маргарина и хоть немного колбасы, а то ведь нас тут пятеро.

Я, конечно, никого не нашел, я же миллионщик, а тут сплошь старые номера, и они смотрят на меня свысока. Однако Сташек обещал с помощью своих связей переслать письмо, только, мол, чтоб было недлинное, «это же, наверно, такая скучища, писать девушке каждый день».

Вот когда я выучу, сколько у человека костей и что такое брюшина, я, может быть, смогу тебе помочь от твоей пиодермии, а соседке твоей по нарам – от лихорадки. Боюсь только, что даже когда буду знать, как лечить ulcus duodeni[14]14

Язву двенадцатиперстной кишки (лат.).

[Закрыть], мне не удастся стащить для тебя эту дурацкую противочесоточную мазь Вилькинсона, потому что сейчас ее нет во всем Биркенау. Больных чесоткой у нас поливали мятным настоем, произнося при этом некие весьма эффективные заклинания, которые, к сожалению, нельзя повторить.

Что ж до сокращения смертности, в моем блоке лежал один лагерный «аристократ», было ему худо, сильный жар, он все чаще говорил о смерти. Однажды подозвал меня. Я присел на край кровати.

– А ведь в лагере меня знали, правда? – спросил он, тревожно глядя мне в глаза.

– Ну конечно, как можно было тебя не знать… и не запомнить, – вполне простодушно ответил я.

– Смотри, – сказал он, указывая рукой на красное от зарева окно. Сжигали там, за лесом.

– Знаешь, я хотел бы, чтобы меня положили отдельно. Чтобы не вместе. Не в кучу. Понял?

– Не бойся, – сердечно сказал я. – Я даже дам тебе простыню. И с уборщиками трупов тоже поговорю.

Он молча пожал мне руку. Но все это было зря. Он выздоровел и прислал мне из лагеря пачку маргарина. Я им сапоги мажу, он, знаешь, рыбой отдает. Вот так я уменьшил смертность в лагере. Но, пожалуй, хватит об этом, слишком уж лагерные темы.

Почти месяц, как нет писем из дому…

II

Чудесные дни – без поверок, без выходов на работу. Весь лагерь стоит на апельплаце, а мы, высунувшись в окно, глядим – зрители из другого мира. Люди нам улыбаются, и мы людям улыбаемся, нас называют «Товарищи из Биркенау», отчасти сочувствуя, что наша судьба такая незавидная, и отчасти стыдясь, что им так повезло. Пейзаж из окна вполне невинный, крематория не видно. Люди влюблены в Освенцим, говорят с гордостью: «У нас в Аушвице…»

И в общем-то, хвалиться есть чем. Попробуй представь себе, что такое Освенцим. Возьми Павяк, этот мерзкий сарай, прибавь Сербию[15]15

Сербия – женское отделение тюрьмы Павяк в Варшаве.

[Закрыть], помножь на двадцать восемь и поставь их так близко друг к другу, чтобы между Павяками было совсем немного места, обведи все вокруг двойным рядом колючей проволоки, а с трех сторон – бетонной стеной, замости проходы, посади хилые деревца – и между всем этим размести тысяч пятнадцать человек, которые несколько лет провели в лагерях, терпели невообразимые муки, пережили самые худшие времена, а теперь у них брюки с ровной, как стрела, складкой и ходят они вразвалку, – сделай все это и ты поймешь, почему они так презирают и жалеют нас, выходцев из Биркенау, где есть только дощатые бараки-конюшни, где нет тротуаров, а вместо бани с горячей водой – четыре крематория.

Из лазарета, в котором очень белые, как-то не по-городскому белые стены, цементный тюремный пол и много-много трехэтажных нар, прекрасно видна дорога на воле – то человек пройдет по ней, то машина проедет, то телега с решетками по бокам, то велосипедист, возможно, рабочий, возвращающийся после работы. Дальше, но уже очень-очень далеко (ты не представляешь себе, какие просторы умещаются в таком вот небольшом окне, я хотел бы после войны, если ее переживу, жить в высоком доме с окнами на поле), видны какие-то дома, а за ними синий лес. Земля черная, наверно, влажная. Как в сонете Стаффа – помнишь «Весеннюю прогулку»?

Есть, однако, в нашем лазарете и кое-какие более уютные вещи, например, кафельная печь из цветных майоликовых изразцов, таких, какие у нас на складе лежали. В этой печке есть хитроумно встроенная решетка для жарения – вроде бы ничего не видно, а хоть поросенка жарь. На нарах «канадские» одеяла, пушистые, как кошачий мех. Простыни белые, хорошо выглаженные. Есть стол, который иногда накрывают скатертью – для праздничных трапез.

Окно выходит на обсаженную березами дорогу – Биркенвег. Жаль, что теперь зима и ветки плакучих берез без листьев висят, как растрепанные метлы, а вместо газонов под ними липкая грязь – наверно, такая, как в «том» мире за дорогой, только здесь нам приходится ее месить ногами.

По березовой дороге мы гуляем вечерами после поверки, чинно, степенно приветствуя кивками знакомых. На одном из перекрестков стоит указатель с барельефом, а на барельефе изображены двое сидящих на скамейке, один что-то шепчет другому на ухо, к ним наклонился третий и, насторожив ухо, подслушивает. Предупреждение: каждый твой разговор подслушивается, обсуждается, доносится куда надо. Здесь о каждом известно все: когда ты был доходягой, что и у кого раздобыл, кого задушил и на кого настучал, и каждый ехидно усмехается, когда кого-то похвалишь.

Итак, представь себе Павяк, во много раз увеличенный, окруженный двойным рядом колючей проволоки. Не так, как в Биркенау, где и вышки вроде аистов, стоят на высоких тонких шестах, и лампы горят через три столба, и проволока одножильная, но зато участков – пальцев не хватит сосчитать!

Нет, здесь не так: лампы горят через каждые два столба и вышки на массивных каменных основаниях, проволока двойная да еще стена вокруг.

И гуляем мы по Биркенвегу в наших штатских костюмах, прямо из прожарки – единственная пятерка не в полосатых робах.

Гуляем мы по Биркенвегу выбритые, свежие, беспечные. Народ бродит кучками, толпится перед десятым блоком, где за решетками и за наглухо забитыми окнами сидят девушки – подопытные кролики, но самая большая толпа собирается перед канцелярским блоком, и не потому, что там есть зал для оркестра, библиотека и музей, но просто потому, что на втором этаже там – «пуфф». Что такое пуфф, напишу в другой раз, а пока пусть тебя разбирает любопытство…

Знаешь, так странно писать тебе, ведь я уж очень давно не видел твоего лица. Твой образ расплывается в моей памяти, и даже большим усилием воли мне не удается его вызвать. И в снах есть что-то жуткое, ты снишься мне так явственно, так рельефно. Ведь сон – это, знаешь, не столько картина, сколько переживание, при котором ощущаешь пространство, тяжесть предметов и тепло твоего тела…

Мне трудно вообразить тебя на лагерных нарах, с остриженными после тифа волосами… Помню тебя по Павяку: высокая, стройная девушка с легкой усмешкой и печальными глазами. В Аллее Шуха ты сидела, опустив голову, и я видел только твои черные волосы, теперь остриженные.

И вот это самое заветное, что осталось во мне оттуда, из того мира: твой образ, хотя мне так трудно тебя вспомнить. И потому-то я пишу тебе такие длинные письма – это мои с тобой вечерние беседы, как тогда на Скарышевской. И потому в письмах моих нет тревоги. Я сохранил в душе большой запас спокойствия и знаю, что ты тоже его не утратила. Несмотря ни на что. Несмотря на склоненную перед гестапо голову, несмотря на тиф, несмотря на воспаление легких и – на коротко остриженные волосы.

А эти люди… Они, видишь ли, прошли страшную школу лагеря, того первоначального лагеря, о котором ходят легенды. Они весили тридцать кило, их били, из их рядов отбирали в газовые камеры – понимаешь, почему теперь у них такие смешные пиджаки в обтяжку, особенная качающаяся походка и почему они на каждом шагу хвалят Освенцим?

В общем, так вот… Гуляем мы по Биркенвегу, этакие франты в штатском. Но что поделаешь – миллионщики! А здесь – сто три тысячи, сто девятнадцать тысяч, прямо с ума сойдешь, почему нам не достались более ранние номера! Подошел к нам некто в полоску, двадцать семь тысяч, такой старый номер, голова кружится. Молодой парень с мутным взглядом онаниста и походкой зверя, чующего опасность.

– Вы откуда, друзья?

– Из Биркенау, приятель.

– Из Биркенау? – Он недоверчиво посмотрел на нас. – И так хорошо выглядите? Но ведь там ужасно… Как вы там могли выдержать?

Витек, мой долговязый друг и отличный музыкант, одергивая манжеты, ответил:

– Фортепиано у нас там, к сожалению, нету, но выдержать можно.

Старый номер посмотрел на нас будто сквозь туман.

– А мы-то боимся Биркенау…

III

Начало курсов все откладывается, потому что ждем санитаров из соседних лагерей: из Янины, из Явожна, из Буны. Должны также прибыть санитары из Гливиц и из Мысловиц, лагерей более дальних, но еще относящихся к Освенциму. Тем временем мы выслушали несколько возвышенных речей чернявого начальника курсов, невысокого, худенького Адольфа, который недавно приехал из Дахау и весь пропитан духом товарищества. Он будет улучшать состояние здоровья лагерников, просвещая санитаров, и снижать смертность, обучая, что такое нервная система. Адольф – исключительно симпатичный парень и не из того мира, однако, будучи немцем, он не понимает соотношения предметов и представлений и цепляется за значение слов, как если бы они были реальностью. Он говорит «камераден» и думает, что мы действительно товарищи; он говорит «уменьшать страдания» и думает, что это возможно. На воротах лагеря сплетенные из железных прутьев буквы: «Труд дает свободу». Пожалуй, они и впрямь в это верят, эти эсэсовцы и заключенные немцы. Те, которые воспитывались на Лютере, Фихте, Гегеле, Ницше. В общем, курсов пока нет, и я брожу по лагерю, совершаю краеведческие и психоведческие экскурсии. Точнее, бродим мы втроем: Сташек, Витек и я. Сташек обычно крутится возле кухни и склада, высматривая тех, кому он когда-то что-то дал и кто теперь должен дать ему. И вот вечером начинается хождение. Являются какие-то типы с гнусными физиономиями, любезно улыбаются, морща бритые щеки, и вытаскивают из-под узеньких пиджаков кто пачку маргарина, кто белый больничный хлеб, этот колбасу, тот сигареты. Они бросают все это на нижние нары и исчезают, как привидения. Мы делим добычу, разбираем из пачек сигареты и готовим себе еду в печке с цветными майоликовыми изразцами.

Витека не оторвешь от рояля. Стоит эта черная бандура в музыкальном зале того блока, где находится и пуфф, но в «арбайтсцайт»[16]16

Arbeilszeit – рабочее время (нем.)

[Закрыть] играть не разрешается, а после поверки там играют музыканты, которые, кроме того, дают каждое воскресенье симфонические концерты. Обязательно схожу послушаю.

Против музыкального зала мы обнаружили двери с надписью: «Библиотека», но люди сведущие утверждают, что там всего несколько детективных романов, и выдают их лишь «райхсдойчам». Проверить не мог, потому что двери всегда заперты.

Рядом с библиотекой в этом блоке культуры есть политический отдел, а возле него – зал музея. Там находятся фотографии, изъятые из писем, и, кажется, больше ничего. А жаль, могли бы ведь там поместить ту недожарившуюся человеческую печень, за надкус которой моему приятелю греку всыпали двадцать пять ударов по заду.

Но самое главное находится на втором этаже. Это пуфф. Пуфф – это окна, полуоткрытые даже зимой. В окнах после поверки появляются женские головки всевозможных мастей, а из голубых, розовых и салатовых (я очень люблю этот цвет) халатиков выглядывают белые, как морская пена, плечики. Головок, я слышал, пятнадцать, значит, плечиков – тридцать, если не считать старой Мадам с могучим, эпическим, легендарным бюстом, которая сторожит эти головки, шейки, плечики и т. д… Мадам в окно не выглядывает, зато исполняет службу цербера у входа в пуфф.

Вокруг пуффа стоят толпой лагерные аристократы. Если Джульетт десяток, то Ромео (и отнюдь не завалящих) тысяча. Поэтому к каждой Джульетте толчея и конкуренция. Наши Ромео стоят в окнах бараков, находящихся напротив, кричат, сигнализируют руками, манят. Среди них старший в лагере и главный капо, и больничные врачи, и капо из команд. У многих Джульетт есть постоянные обожатели, и наряду с уверениями в вечной любви, в счастливой совместной жизни после лагеря, наряду с упреками и шутливой перебранкой слышны речи о вещах более конкретных – мыле, духах, шелковых трусиках и сигаретах.

Среди соперников царит дух товарищества – нечестных приемов не применяют. Женщины в окнах очень нежны и соблазнительны, но недоступны, как золотые рыбки в аквариуме.