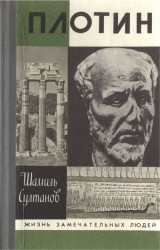

Текст книги "Плотин. Единое: творящая сила Созерцания"

Автор книги: Шамиль Султанов

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)

…Внезапно исчезает темень, и стараюсь я увидеть что-либо, но нет… Я уже в ином…

– И память есть потенция души, ее психическая сила, а отнюдь не некая способность хранить впечатления. Ведь наша душа находится на грани двух миров, соединяет их. И ее восприятие и воспоминания относятся к обоим этим мирам. Вспоминая о феноменах умственного мира, то есть о чистых эйдосах, душа как бы сама становится ими, переходя из потенции в активное состояние. Иными словами, воспоминание о «дом» мире есть рост энергии, силы души.

– Но эта же динамическая потенция памяти объясняет и воспоминания о чувственных явлениях.

– Конечно. Чем с большим вниманием мы воспринимаем что-либо, тем лучше оно запоминается, не так ли? С другой стороны, чем рассеянней блуждает внимание по множеству предметов, тем слабей запоминание. Важно внутреннее качество души, то есть внимание, а не сами внешние предметы.

– Если память – потенция души, то понятно, почему необходимы усилия при воспоминании…

– Да, и, наконец, известно, что некоторые упражнения увеличивают силу памяти. А если бы память состояла только в хранении образов, то было бы непонятно, почему многократное повторение усиливает запоминание.

– Память есть активность. Следовательно, и ощущение, и память есть определенная сила. Кто же является субъектом памяти: живой организм, природа или душа?

– Память связана с предшествующим чувственным опытом и аффекциями?

– Да.

– Тогда можно сказать, что неаффицируемые существа, находящиеся вне времени, памяти не имеют. Память не присуща ни богам, ни сущему, ни Нусу. То, что вечно и неизменно, не вспоминает «прежнего», ибо все есть лишь настоящее.

– Тем самым память отлична от интеллекта?

– Конечно, ведь есть умные люди, у которых, однако, плохая память.

– Итак, память принадлежит людям. Но что в человеке является носителем памяти?

– Вспомним: тело аффицируется и передает эту аффекцию душе, которая получает впечатление тела и на основании этого физиологического данного выводит некое суждение. Ощущение, таким образом, общее дело души и тела.

Но память уже не нуждается в этом общем, так как душа уже получила соответствующее впечатление. Таким образом, помнить – функция души.

– Между прочим, то, что память не связана необходимо с телом, можно видеть из того, что существуют вещи, которых тело не познает и не может познать. Тем не менее душа о них вспоминает. Тело лишь мешает или содействует памяти. Память есть деятельность исключительно души.

– Но можно сказать и больше: память – это функция воображения.

– Из различия ощущения и памяти – а ведь довольно часто встречаются люди с хорошей памятью и плохим ощущением, и наоборот, – вытекает и различие их объектов. Для памяти ощущение есть образ. Подобно тому как аффекция реализуется в ощущении, так то, во что оканчивается ощущение, уже более не существуя, есть образ. Воображение «помнит», обладая образом уже исчезнувшего ощущения.

– Значит, память и припоминание принадлежат «воображающему». Таков механизм чувственной памяти. Но ведь у людей есть память и на мысли.

– А здесь происходит следующее: передача мыслей «воображающему» является делом логоса, который сопровождает ту или иную отдельную мысль. Понятие «логос» раскрывает мысль, индивидуализирует ее и сводит из реально-интеллектуальной области в сферу воображающего. Восприятие этого дискурсивного понятия и есть память на мысли.

– То есть память двойственна. А наше воображение?

– Нет, оно не двойственно. Если то в душе, что ориентированно на Нус, в высший мир, и с другой стороны, то, что – на материальный мир, на тело – находятся в согласии, то «воображающее» нераздельно. Если властвует разумная душа, то у нас возникает единый образ. Если же между ними идет борьба, то и тогда в конечном счете устанавливается единство.

– А теперь давай попробуем бросить общий взгляд на душу одновременно как на принцип «единое – множественное» и как на принцип становления активности вообще.

– Души до земного рождения живут в мире умственной реальности в полном единении с Мировой Душой, без воспоминаний и желаний, в вечно блаженном настоящем. Они не испытывают какой-либо умственной ограниченности и умственных затруднений и созерцают ту единственную истину – Единое как таковое – в его величии и полноте.

Стремясь к самоутверждению – а это и есть их суть, – эти души обособляются от Универсальной Души и начинают заботиться о низшей. Так, и это первый шаг ослабления души, отхода ее от Единого, они переходят из умственного мира (но переход этот не пространственный) в небесный мир и здесь получают тело. Отсюда же – а это уже второй шаг ослабления души – души переходят в земные тела и погружаются, и это третий шаг, в заботы о чувственном, материальном.

– Таким образом, в зависимости от данного тела, предшествующей жизни, нравов, мыслей, памяти души, ее стремлений, ее общения с Мировой Душой определяется вся индивидуальность данной души в ее актуальном жизненном земном воплощении. Вот эту целостную актуальность я и называю даймонием. Иначе говоря, это тот тип земной жизни, который мы выбираем перед воплощением на земле, или тот род нашего земного существования, который является для нас внутренним руководящим началом. Это как бы внутренний логос данного конкретного человека в данной его жизни. Оно, это внутреннее руководящее начало, этот его логос не есть ни чистый ум, который выше всего становящегося, но и не такая непонятная и внешне действующая судьба или необходимость, которая всецело лишала бы нас свободы.

– То есть можно сказать, что, не будучи ни чистым умом, ни просто роковым предопределением, этот внутренний руководитель и не есть человек в своей изначальной субстанции.

В реальной земной жизни человек может то подчиняться ему, то не подчиняться или подчиняться как-нибудь частично, приблизительно. Поскольку человек является своеобразным упомостигаемым миром, он выше своего даймония. Но, оскверняя то душевное состояние, которое он сам же выбрал перед своим земным воплощением, человек этот тем самым становится и ниже этого даймония. При новом перевоплощении душа получает право выбирать и нового даймония.

– Поскольку душа не тело, отсюда следует ее бессмертие…

– Да, во-первых, если бы была смертной Мировая Душа, то рано или поздно безвозвратно погибла бы вся Вселенная. Но раз бессмертна Вселенская Душа, то вследствие однородности бессмертна и наша душа – как принцип жизни и чистой активности. Во-вторых, бессмертие души следует так же из ее простоты: простое ведь не может разлагаться на части и погибать.

– Таким образом, смерть есть не смерть души – это было бы абсурдно, – а освобождение ее от уз тела. Посмертная же участь душ подчинена закону абсолютной справедливости. И после лишения тела никакими усилиями от этого закона нельзя избавиться. Так, дурной господин, жестоко обращающийся с рабами, сам превратится в раба. Богач, постоянно думающий о золоте, родится бедняком. Любвеобильный мужчина превратится в следующей жизни в женщину и так далее.

– Но в конечном же результате душа после огромного или определенного количества воплощений окончательно освобождается от тела и становится такой, какой была до своего земного рождения. Даже воспоминание о прежней земной жизни утрачивается душой. И она вновь всецело отдается исключительно блаженному созерцанию вечного…

Что-то вспыхнуло вдруг, как молния, нет, даже как ярчайшая точка в молнии… Нечто, связанное с тем Сном…

…Это был необычайный сон. И даже больше, чем сон. Позднее, в самых разных обстоятельствах я вдруг сталкивался с ощущением того, что те или иные события жизни – всего лишь продолжение этого страшного в своей ясной, прозрачной пластичности сна. И сейчас, когда я уже уверен, чувствую, осязаю, что распухшее мое тело окончательно прощается с этой жизнью моей, мне кажется, что и это было в нем… тогда…

…Я засыпаю… медленно… продираюсь сквозь что-то серое, беззвучное, обволакивающее… И словно нечто плавно и легко подхватывает и несет…

Огромный бескрайний луг. Миллионы разнообразных цветов и трав. И синее небо, утреннее солнце, легкий, ласковый ветерок. Где-то рядом журчит чистый ручеек.

Летаю с цветка на цветок. Я – бабочка с черно-синим, мерцающим в лучах рисунком человеческого черепа на взмахе, я – легкокрылая радость, я – весь этот луг, я – это небо, я – журчащий ручей. Я долго с упоением от чистой неизведанной радости перелетаю с цветка на цветок. И, наконец, устаю опьяняющей усталостью. Складываю свои красивые, шелковые крылышки и умиротворенно, чуть подрагивая, засыпаю. И во сне этом я вижу, что я – Плотин. Я стою на темной, небольшой скале – светящийся, в ярком округленном коконе и вижу свои глаза.

Я не удивляюсь, но размышляю: кто я – бабочка, видящая себя во сне Плотином? Или я – Плотин, видящий себя во сне бабочкой?..

Бабочка, огромная, чуть-чуть подрагивает великолепным своим хоботком:

– Принеси мне плод того фигового дерева.

– Вот он.

– Разломи его.

– Разломил.

– Что ты видишь внутри?

– Эти зерна, совсем крошечные.

– Разломи-ка одно из них.

– Разломил.

– Что ты видишь внутри?

– Ничего.

– Это мельчайшая суть, которую ты не замечаешь, именно эта мельчайшая суть и порождает большое фиговое дерево. Верь мне, эта мельчайшая суть, которая составляет все сущее, – это Истина, это ты, это я.

– Положи эту соль в воду и размешай ее.

– Размешал.

– Попробуй-ка воду хоботком своим с этой стороны. Что ты чувствуешь?

– Она соленая.

– Попробуй в середине. Что ты чувствуешь?

– Она соленая.

– Попробуй с той стороны. Что ты чувствуешь?

– Она соленая.

– Выпей ее.

– Я выпил ее, и воды нет, а вкус соли все еще остался.

– Вот так не всем заметная пребывает в этом мире суть. Эта мельчайшая суть, которая составляет все сущее, – это Истина, это ты, это я.

Если болен какой-нибудь человек, вокруг него собираются родственники и спрашивают: «Ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня?» И пока его речь не поглощена разумом, разум – дыханием, дыхание – огнем, огонь – огнем, он узнает их. Но, когда разум поглотил речь, а дыхание – разум, а огонь – дыхание, а огонь – огонь, тогда он не узнает их. Эта мельчайшая суть, которая составляет все сущее, – это Истина, это ты, это я.

И не перестаю глубоко размышлять я в неведомых глубинах сна: кто я – бабочка, которой снится, что она – Плотин, или я Плотин, которому снится, что он – бабочка. И, так размышляя через свое тихое дыхание, иду я по тропинке – ночь, полная, пышная луна, чуть припорошенный пылью путь среди кустов, похожих на застывших в глубоком удивлении необычных животных. Иду я медленно и легко, и в руках у меня раскрытый, весь в цветах, дырявый зонт, через отверстия которого струится на меня лунный свет.

И вдруг, не переставая размышлять и при этом не имея никаких мыслей, я вижу великолепный череп на тропинке; весь он белый и потрескавшийся от своей белизны. Дотронувшись до него тонким своим посохом, я словно говорю, но звуков не слышу: «О ты, почтенный! Стал ли ты таким потому, что в жажде жизни утратил всякий разум? Иль стал таким потому, что служил в обреченном на поражение легионе? Стал таким потому, что творил недобрые дела и устыдился, что опозорил отца и мать, жену и детей? Стал этим потому, что голодал и холодал? Или дошел до этого, просто прожив много лет?»

Закончив свою речь, я прилег на траве, положив себе под голову череп, и заснул. И тут взлетел череп и сказал:

– Ты говорил как пустослов! То, о чем твои слова, бремя живых. Для мертвых ничего этого не существует. Хочешь ли ты выслушать то, что тебе скажет мертвый?

– Хочу.

– Для мертвого нет наверху императора, внизу – рабов. Нет для него течения времени. Весна и осень для него – сами Небо и Земля. Поэтому радости величайшего из царей не могут быть выше этих радостей.

Я недоверчиво покачал головой и сказал висящему в воздухе черепу:

– Ну а если бы я попросил Адрастию, чтобы она создала для тебя вещественную форму, сделала бы для тебя кости и мясо, жилы и кожу, вернула бы тебе отца и мать, жену и детей, друзей, захотел бы ты всего этого?

Череп негромко засмеялся и внятно, медленно произнес:

Цветет жасмин. Он обо мне

Расскажет все – ведь это я.

Заброшен дом. Он в землю врос.

Его послушай – это я.

Твой путь расскажет обо мне,

Ведь путь твой – я – и вверх, и вниз.

И нет правдивей слов дождя,

Срывающего мертвый лист.

Это и есть мой ответ тебе, – и он вновь, все быстрее кружась в воздухе, продолжал легко и свободно смеяться…

* * *

…Огромное пространство. Нет, все – это бесконечное пространство. Я и есть это пространство. Но ведь я вижу это пространство… Все более яркий Свет пульсирует, усиливается, неимоверно блестяще переливается. Он такой живой… Нет, это и есть жизнь…

…Я знаю сейчас: это Знание и есть этот Свет, пронзающий меня своим теплом и своей вечной жизнью: те могут заботиться о мире, которые непоколебимо стоят среди бушующих теней мирской суеты. А стоят они непоколебимо, поскольку все свое дело исполняют по прообразу предвечного этого Света. Делами занимаются вовне, творчество же совершается только там, где пробуждаемый Светом разум действует сам из себя. И те только люди творят, которые находятся среди вещей, но ими не поглощены.

И все ярче пульсирует и дышит Свет: и я слышу изнутри – все преходящее есть только средство. Необходимое средство – без него я не могу достичь Его. И преходящее есть только средство, поскольку должно от него освободиться. Ибо для того поставлен я во времени, чтобы через творчество разума приблизиться к Нему, созерцать Его, соприкоснуться с Ним, становясь и во временном все более подобным Ему.

Все сильнее и ярче Свет; сила Его – и моя сила. Кто творит в Свете, тот проникает вверх, в него – чистый и свободный от всякого посредства Свет и есть во мне творчество, а творчество становится Светом.

Все кристальнее и прекраснее Свет: три пути сливает он в Одно. Первый мой путь – это всевозможными способами, сгораемый одним желанием, искать Его во всяком творении, во всякой мысли… Второй мой путь – парить над самим собой, над всеми вещами, без воли и представления… Третий мой путь – пребывание у себя, непосредственное созерцание Его в Его сущности… Но нет трех путей… Есть Свет, всепоглощающий, растворяющий душу… И сколь дивно и блаженно пребывать сразу и вовне, и внутри; постигать и быть постигаемым; созерцать и быть самому созерцаемым; держать то, что держит себя самого…

Я – свобода, я настолько свободен от всяких дел и вещей, как внешних, так и внутренних, что я есть приют Света, где действует Свет… Но сильнее и сильнее пульсирует грациозный танец Света, и беззвучно кричу я в этом величайшем танце: я настолько свободен от Него и всех его дел, что если Он захочет, то должен проявиться и стать обителью, где будет Он действовать: ведь Он сам тогда воздействует на Самого себя. И я молю Его, становясь тонким лучом, чтобы Он сделал меня свободным от Самого себя, Светом по ту сторону различности. Здесь я только сам собой, здесь хочу я себя самого и вижу себя самого, как того, кто создал вот этого, человека, растворенного в Свете. Здесь я первопричина себя самого, моего вечного и временного существа. Только в этом я рожден. По вечной сущности моего рождения не могу я никогда и умереть. По вечной сущности моего рождения я вечен, я есть вечность и в вечности пребуду! Лишь то, что составляет мое временное существо, умрет и превратится в ничто, ибо это принадлежит дню и должно исчезнуть, как время. В моем рождении рождены все вещи – я сам себе первопричина и первопричина всех вещей. И хочу, чтобы не было ни меня, ни их. Но не было бы меня, не было бы и Его.

Все ярче и восхитительнее Свет! И я скольжу в этом Свете, чувствуя Его вечную теплоту, ибо нет меня. Но в этом прорыве, когда хочу я быть свободным в Свете, но свободным и от Света, от всех его дел, я не Он и не тварь; я то, чем я был и чем я пребуду во все времена! Тогда ощущаю я порыв, который возносит меня выше богов. В этом порыве становлюсь я настолько богат силой, что не довольно мне Света со всем, что он есть, со всеми его делами, ибо в этом прорыве приемлю я то, чем Он и я – одно…

…Он есть Ничто, и я есть Ничто. Он есть Все, и я есть Все…

Но все ярче и могущественнее Свет… грациозный танец…

VII Мерцающий луч в прозрачном океане

Рим 253–268 гг.

Лентяй один не знает лени,

На помощь только враг придет,

И постоянство лишь в измене.

Кто крепко спит, тот стережет.

Дурак нам истину несет,

Труды для нас – одна забава,

Всего на свете горше мед,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

…Я резко обернулся и увидел человека-грушу уже сидящим в кресле в углу у окна. На нем были светло-коричневые брюки, красная рубашка и зеленоватый пиджак; на босых ногах – огромные грязно-серые кеды пятьдесят какого-то размера. Он ковырялся в своих не очень чистых ушах и что-то весело и гнусаво напевал. Я был уже спокоен – в конце концов ко всему привыкаешь. Он же, встретившись со мной взглядом, попытался подобострастно улыбнуться и привстать. Первое ему удалось, а второе – нет: он словно был привязан к этому, неизвестно откуда взявшемуся креслу в полоску. Тогда он помахал мне своей тонкой, в желтой коже, рукой и с достоинством сказал: «Привет! Иногда очень полезно встречаться тет-а-тет».

Он понизил голос, поднял подбородок вверх, а потом резко, с хрустом, двинул вниз и произнес почти шепотом:

– Наверняка и там и там нас подслушивают. А ведь на этот раз я хотел сказать нечто исключительно важное… Для тебя.

Он замолчал на минуту, поглаживая свой замечательный нос. Затем, посмотрев на меня пристально и чуть насмешливо, начал говорить:

– Итак, если ты помнишь, в 253 году сенат провозгласил Публия Лициния Валериана императором, а его сына, Публия Лициния Галлиена, – соправителем отца. Это был очень интересный период: Империя-то в это время фактически распалась на части. Галлиен благодаря своим блестящим военным способностям наносил одно поражение за другим провинциальным претендентам. Но вместо одного честолюбца очень часто появлялось два новых.

Естественно, что чем шире развертывалась гражданская война, тем сильнее становился натиск варваров на границы. Поэтому Валериан, старый и опытный государственный деятель, решил сам справиться с растущими проблемами. Оставив на Западе Галлиена со всеми правами и полномочиями августа, он в 258 году поехал на Восток, в Антиохию, чтобы на месте организовать защиту.

Обстановка на Востоке к этому времени крайне обострилась. Готы на судах напали на Малую Азию. Халкедон, Никомедия, Апамея и другие прибрежные города попали им в руки. Только разлив рек остановил их дальнейшее продвижение.

Валериан из Антиохии двинулся на помощь Малой Азии. Чума, распространявшаяся в римской армии, заставила его вернуться назад. Но еще более опасной была угроза персидского завоевания: конница персов вторглась в Сирию.

Валериан попытался вытеснить персов из Месопотамии, но под Эдессой потерпел поражение и был вынужден пойти на мирные переговоры. Шапур I потребовал личного свидания с императором. Во время этого свидания, в 260 году, семидесятилетний Валериан был захвачен персами в плен.

Многие знатные римляне осуждали Галлиена за то, что он не бросился сломя голову освобождать своего отца. Однажды, в 263 году, когда в торжественном шествии вели толпу пленных персов, несколько шутников смешалось с ними, с любопытством разглядывая лицо каждого. Когда их спросили, что означает эта выходка, они ответили: «Мы ищем отца нашего государя». Галлиен велел сжечь шутников живыми. А осуждавшему его за этот поступок Плотину сказал он следующее: «Быть хорошим сыном легче, чем хорошим императором. И Квинтилиан, замысливший и сделавший все это, знал об этом, а потому и поплатился. Народ же, забывающий о своей ответственности как народа, заслуживает жестоких уроков».

Шапур, обманув Валериана, с ходу захватил столицу Сирии, богатую Антиохию. Затем наступила очередь Цезареи, города, расположенного в восточной части Малой Азии. Неизвестно, как далеко в глубь полуострова удалось бы продвинуться персидской коннице, если бы не подоспел римский полководец Каллист. Он нанес поражение персам и погнал их обратно в Сирию. Когда они переправлялись через Евфрат, на них напал правитель Пальмиры Публий Септимий Оденат. Персы были разбиты наголову.

В это время Галлиен старался защитить рейнскую границу от нападений франков и аламаннов. Города были обнесены сильными укреплениями, из Британии вызваны два легиона, часть территории на верхнем Рейне очищена, чтобы сократить оборонительную линию. Этими мерами, а также заключением договоров с некоторыми варварскими вождями удалось временно отстоять рейнскую границу. Но зато аламанны и другие племена через Альпы вторглись в Италию.

В долине По их встретил и разбил Галлиен, спешно прибывший с Рейна.

В этот момент разразилось восстание легионов в Мезии и Паннонии, выдвинувшее императором наместника Паннонии Ингенуя. После того как войска императора наголову разбили мятежников, бежавший Ингенуй был убит своими собственными телохранителями. Едва Галлиен вернулся в Италию, как в Паннонии опять вспыхнул мятеж во главе с новым претендентом, сенатором Регалианом. В конце концов Галлиен победил и его.

Для защиты Рейна Галлиен оставил полководца Кассиания Латания Постума. Это был выходец из низов, благодаря своим способностям и энергии дослужившийся до высших чинов в армии. Охране Постума Галлиен поручил своего молодого сына Валериана. Но у Валериана был еще опекун – префект преторианцев Сильван. Вскоре между обоими опекунами начался спор из-за дележа добычи, захваченной у аламаннов. Сильван, находившийся вместе с Валерианом в Кельне, потребовал, чтобы добыча была доставлена ему. Раздраженные этим солдаты восстали и осадили Кельн, требуя выдачи Сильвана и Валериана. И их вскоре выдали. Оба, Сильван и Валериан, были убиты солдатами, которые в этом же 259 году провозгласили Постума императором.

Галлия во главе с Постумом превратилась на 10 лет в самостоятельное государство, удачно отбивая все атаки Рима.

Все новые претенденты на высшую императорскую власть в изобилии появляются на Востоке. Против двух из них, Квиета и Каллиста, выступил пальмирский Оденат, объявивший себя на стороне Галлиена. Оба узурпатора были осаждены в Эмесе и погибли в 262 году.

Формальное признание Оденатом власти римского императора, гарантируя его от нападения с Запада, развязывало ему руки на Востоке. Фактически Галлиен ничего не мог с ним сделать и вынужден был признать Одената «полководцем Востока». В 262 году Оденат вновь выступил против персов. Его войска заняли Месопотамию и разбили Шапура под Ктесифоном. После этого под властью Одената объединились Сирия, Месопотамия, южная часть Малой Азии, Финикия и Северная Аравия. На западе и на востоке Римской империи образовались сильные самостоятельные государства.

Этот год, 262-й, вообще оказался катастрофическим для Галлиена. Страшное землетрясение разрушило города Малой Азии. Говорят, земля намного дней покрылась мраком. Были слышны раскаты грома, но это гремел не Юпитер, а грохотала земля. Во время этого землетрясения было поглощено много зданий с их обитателями, многие умерли от страха.

Земля тряслась также в Риме и Ливии. Во многих местах в ней образовались расщелины, причем во рвах появилась соленая вода. Многие города были затоплены морями. В самой Италии свирепствовала чума. Мавританские племена вторглись в Нумидию. Готы, скифы и сарматы снова появились на Балканском полуострове. Они опустошили Фракию и Македонию. С моря был разграблен Эфес в Малой Азии. В Византии восстал гарнизон.

Все это заставило Галлиена, одного из наиболее выдающихся римлян III века, пойти на целый комплекс реформ. В армии и в муниципальных кругах он стал исключительно популярен. При нем ряд городов получает новые привилегии. Он стал афинским архонтом, подобно императору Адриану, был посвящен в элевсинские мистерии и дружил с Плотином. Галлиен славился как оратор, как поэт и отличался во всех искусствах. Ему принадлежал тот эпиталамий, который оказался лучшим среди произведений ста поэтов. Пытаясь возродить старые римские религиозные традиции, Галлиен отменил, по совету Плотина, и преследования христиан. В борьбе с сенатскими кругами Галлиен запрещал увеличивать повинности колонов и закрыл сенаторам доступ в армию. Отныне они не могли быть не только легатами легионов, но и наместниками провинций, в которых стояли легионы. Зато перед солдатами открывался путь к высшим военным постам. Галлиен провел реформу армии, соединив все конные формирования под одним командованием, что было вызвано тем, что роль кавалерии у германцев, сарматов и персов значительно выросла. Это заметно усилило боеспособность римской армии в борьбе с ними. Знать же платила Галлиену последовательной ненавистью.

Тут странноносый замолчал, посуровел, взглянул на меня пристально и сказал:

– К сожалению, Галлиен был всего лишь смертным человеком. Будь он демоном, он бы знал, что делать: надо было разрушить социальный статус старой римской элиты. В новых условиях именно она, живя старыми представлениями и старыми ценностями, не была способна к кардинальным сдвигам. А вместо нее необходимо было создать более открытую модель новой элиты, способной к созданию новой идеологии и новой программы развития. Но он этого не сделал, и Рим медленно продолжал двигаться к своему фатальному концу.

Тем не менее армейские реформы Галлиена укрепили на время военный потенциал империи. В 264 году Галлиен послал против Постума своего старого и лучшего полководца Авреола. Но последний, один раз уже изменивший Галлиену, по-видимому, готовил новую измену и действовал против галлов крайне вяло. Тогда в Галлию отправился сам император и, несмотря на то, что на сторону Постума перешел один из римских полководцев, Викторин, нанес галлам несколько поражений. Это послужило началом конца для Постума. Военные неудачи обострили борьбу в его армии между римскими и галльскими элементами. Вскоре Постум был убит своими же солдатами.

В это время в результате дворцового переворота был убит победитель Шапура Оденат, но власть захватила в свои энергичные руки жена убитого Зенобия. Только посланному Галлиеном Аврелиану удалось подчинить отделившиеся восточные провинции.

В 267 году припонтийские варвары – герулы, готы, скифы, сарматы – начали новый грандиозный набег на Малую Азию и Балканский полуостров – провинции слабеющего Рима. Огромный флот из 500 судов напал на Византии. Город был взят, но через некоторое время войска, посланные Галлиеном, выбили из него варваров, а затем римский флот нанес им поражение на море. Однако варвары отнюдь еще не были разгромлены. Усилившись новыми пополнениями, они прошли Геллеспонт, захватили северные острова Эгейского моря и высадились на Балканском полуострове. Большая часть Греции была разграблена. Наконец появился римский флот. Варвары отступили в Беотию, а затем через Эпир и Македонию направились во Фракию. Здесь их догнал и разбил Галлиен, но он был вынужден спешно вернуться на Запад: Авреол, оставленный им для защиты долины По от галлов, поднял новый мятеж. Военные способности Галлиена и на этот раз дали ему возможность одержать верх: Авреол был разбит и заперт в Медиолане. Галлиен начал осаду города.

Здесь-то неутомимый император, в течение 15 лет отчаянно боровшийся за спасение Рима, и нашел свой конец: он уже не смог одолеть обстоятельства. Задача была слишком сложна и не по силам одному человеку.

Среди военачальников легионов, осаждавших Милан, созрел против него заговор. Во главе его стояли префект претория Гераклиан, полководцы Марциан и Марк Аврелий Клавдий, иллириец по происхождению, один из способнейших и старейших полководцев, любимец императора.

Однажды мартовской ночью заговорщики подняли ложную тревогу, сообщив Галлиену, что Авреол якобы произвел вылазку. Полуодетый император вскочил на коня и бросился навстречу предполагаемому врагу так быстро, что охрана не успела за ним последовать. В искусственно поднятой суматохе один из заговорщиков нанес Галлиену смертельную рану. Умирал он долго и мужественно, как истинный римлянин. Преемником своим назначил Клавдия, хотя и догадывался о его участии в заговоре. Произошло это весной 268 года.

…В Риме на триумфальной арке Галлиена и Салонины на Эсквилинском холме сделана такая надпись:

«Галлиену, милосерднейшему принцепсу, непобедимая доблесть которого превзойдена только одним его благочестием, и Салонине, святейшей августе…» Корнелия Салонина была женой Галлиена, который ее очень любил. Она умерла за девять лет до смерти своего мужа…

…Порфирий, выпрямившись и чуть заметно прищурившись, смотрел на медленно полыхающий огонь в очаге. Его губы слегка подрагивали: казалось, он хотел заворожить пламя. И действительно, огонь сжался, округлился, приобрел форму почти идеального шара, затем взорвался длинным, тонким языком, осветившим все углы большого зала.

А Порфирий вернулся к своему пергаменту:

– На десятом году царствования Галлиена я, Порфирий, приехавши в Рим из Эллады вместе с Антонием Родосским, нашел здесь Амелия, который уже восемнадцать лет жил и учился у Плотина, но писать еще ничего не решался и вел только записи уроков, да и тех еще до ста не набралось. Плотину в тот десятый год царствования Галлиена было около пятидесяти девяти лет, а мне, Порфирию, при той первой встрече с ним исполнилось тридцать. Еще с первого года царствования Галлиена Плотин стал излагать письменно те рассуждения, которые приходили ему в голову. К десятому году царствования Галлиена, когда я, Порфирий, впервые с ним познакомился, у него была уже написана двадцать одна книга, но изданы они были лишь для немногих, да и то издавал он их не легко и не спокойно, и назначались они не для простого беглого чтения, а чтобы читающие вдумывались в них со всем старанием. Заглавий он на своих сочинениях не ставил, поэтому каждый озаглавливал их по-своему.

Я провел с Плотином весь этот год и следующие пять лет (в Рим я прибыл незадолго до празднования десятилетия правления императора Галлиена, когда по летнему времени Плотин отдыхал, а не вел беседы, как обычно), и за эти шесть лет, многое рассказав нам в наших занятиях, он в ответ на усердные просьбы Амелия и мои написал еще двадцать четыре книги, черпая их содержание из рассматривавшихся у нас в это самое время вопросов. Вместе с теми книгами, которые были написаны до нашего приезда, это составляет сорок пять книг. А когда я уехал в Сицилию (дело было на пятнадцатом году царствования Галлиена), то Плотин написал еще пять книг и переслал их мне: «О счастье», «О провидении» (первая и вторая книги), «О познающих субстанциях и о том, что выше их», «О любви». Их он послал мне в первый год царствования Клавдия. А в начале второго года, незадолго до собственной смерти, прислал еще следующие: «В чем зло», «Что делают звезды», «Что есть человек», «Что есть животное», «О первичном благе, или О счастье». Вместе с сорока пятью книгами, в два периода написанными ранее, это составляет пятьдесят четыре книги.