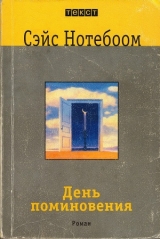

Текст книги "День поминовения"

Автор книги: Сэйс Нотебоом

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)

Такси, улица Серрано, модные магазины, безукоризненно одетые мужчины и женщины в витринах, чуть приподнявшие руки, навеки приговоренные к такой жизни, к неподвижности. Вот так и надо, неизменная дистанцированность, всегда новые костюмы, ни шрамов, ни горя, ни любовной страсти.

Национальный исторический архив оказался закрыт, но завтра, если только не настанет конец света, обязательно откроется. Артур отпустил такси и пошел по бесконечно длинной улице в обратном направлении, глядя на ноги прохожих, после сиесты бодро шагающих по тротуару, на ноги, двигающиеся с определенной целью, во второй раз родившиеся за сегодняшний день. Как-то раз ему встретилась фраза, так поразившая его, что он не мог ее забыть: Lisette Model put her camera at nearly groundlevel to achieve a worm's-eye view of pedestrians. [48]48

Лизет Модел поставила камеру почти на уровень земли, чтобы можно было взглянуть на пешехода снизу (англ.).

[Закрыть]Вид на мир снизу, самый нижний слой мира, по которому ходят великаны, царящие в городе, наступающие пятками на нижний мир, ибо это их вотчина. И среди всех великанов одна великанша, которую он завтра обязательно найдет, можете не сомневаться.

Когда он вернулся в гостиницу, коридоры и холлы были полны детей, с криками бегавших туда-сюда, и среди этих лилипутов его собственное великанское тело снова показалось ему очень странным: хотя он был высоким, дети, казалось, не замечали его. Беготня по коридорам не прекращалась до позднего вечера; спал он беспокойно, посреди ночи проснулся в холодном поту от страшного сна, которого не запомнил. Его жизнь пробежала мимо него, и он не смог ее удержать.

…Дневная жара по-прежнему наполняет комнату, он открывает балконную дверь, за ней вместо балкона одна только балюстрада, облокачивается на нее. По улице все еще ездят машины, они будут ездить здесь всю ночь.

Он включает маленький телевизор, висящий у потолка в углу комнаты, и глядит на нечеткие черно-белые фигуры целующихся людей, которые, судя по фасону их одежды, должны были умереть лет двадцать назад. Он смотрит этот фильм без звука, а проснувшись рано утром, видит отрывки из утренней передачи новостей, тоже без звука, видит освобожденного узника, просидевшего пятьсот дней в склепе. Зрачки его невероятно увеличены огромными очками на бледном, осунувшемся лице, он глядит на мир так, точно видит его впервые в жизни. Артур выключает телевизор, в такую рань он не в состоянии это вынести, час демонов еще не настал. Он чувствует, что в комнате стало свежее, утренняя прохлада спустилась на город с высокогорья. Стоя у балюстрады, он смотрит на крылатых коней, пытающихся взлететь с крыши Министерства сельского хозяйства, на крылатого льва на крыше вокзала напротив гостиницы – животных, пришедших к нам из времени, которого никогда не существовало, времени, когда кони и львы летали по воздуху, времени выдуманного, плода чужой фантазии.

А мы? Ни мнения, ни суждений. Такова наша работа. Иногда, пожалуй, недоумение по поводу неисповедимости ваших путей, хотя, казалось бы, нам давно пора было и привыкнуть. Соотношение между событиями и чувствами, неподвластность ваших действий разуму. Мифы, теории и истории, пытающиеся объяснить что-то вам же самим, попытки научного анализа, а потом, как всегда, снова и снова кружной путь через несуразицу, копание в деталях, удивительный миг, когда вы вдруг видите перед собой в зеркале кого-то другого. Автобус номер шестьдесят четыре идет от Атохи через бульвар Прадо, площадь Сибелес, бульвар Реколетос и площадь Колумба к бульвару Кастельяна, где из него выходит тот же самый мужчина, за которым мы некогда наблюдали, двигаясь за снегоуборочной машиной по Шпандауердамм; теперь же он шагает в сторону улицы Серрано, проходит через ворота перед большим зданием, гранитный вход, вестибюль, где вахтер в униформе сидит среди экранов телекамер. Нам этот вестибюль уже знаком, мы уже были здесь, когда сюда впервые пришла Элик Оранье с рекомендательным письмом, когда ей дали первые указания и она села за длинный стол среди других читателей – ученых, исследователей, дотошных книжных червей, не поднимающих головы в царящей здесь тишине, зарывшихся в фолианты, реестры, договоры, земляные кадастры, всматривающихся в буквы и цифры на этих пожелтелых листах, в загадочные письмена и иероглифы навеки ушедшего в прошлое времени. Разумеется, мы знаем, в каком она волнении, возражения научного руководителя она проигнорировала, здесь и сейчас она впервые увидит своими глазами буквы, которые собственной рукой вывела ее королева-птица. Великий миг! Это – максимальное приближение, все то, что до сих пор было абстракцией, сейчас обретет форму, станет правдой. Именно к этому она на самом деле и стремилась, и теперь ее уже ничто не удержит. Когда-то с ней что-то произошло, от чего пострадало ее чувство собственного достоинства, а руководящая вами тайная логика говорит, что ответом на оскорбление должно быть оскорбление. Нет, мы вас не судим, к тому же чему суждено было произойти, уже произошло, и что бы она ни говорила, мы знаем, чего ей это стоило. Нам не пристало сейчас рассказывать об этом, мы следим за двумя жизнями, а не за одной.

Сегодня она сидит здесь уже не в первый раз, но возбуждение ее по-прежнему велико. Она разбирается в именах – любовников, советников, врагов. Она живет в двух временных пластах, порой это на грани выносимого – спускаться в колоколе в подводную стихию прошлого, в чуждую среду, где царит тьма, где скрываются тайны, которые она хочет разгадать. Глаз телекамеры направлен на пустое место перед ней на столе, сначала это казалось неприятным, но теперь она привыкла, механический охранник под потолком видит ее, хоть ничего и не видит, мертвый глаз просматривает все пространство, замечает других ученых, буллы, грамоты, списки, географические карты, свитки, карточки на столах. Когда ее вызывают из читального зала, камера следит за ее движениями так же, как в первый раз, месяц назад, когда она положила на стол перед собой огромную выданную ей папку, саrpeta, размером почти в человеческий рост, так что соседям даже пришлось потесниться. Ее руки ощупывают хорошо выделанную, блестящую кожу, которой уже больше восьмисот лет, глаза впервые видят эти буквы, удлиненные вертикальные линии и переплетенные завитки, составляющие стилизованный почерк Урраки, почти что арабская вязь, некогда с величайшим трудом выведенная живой человеческой рукой, – подпись под договором, дарственной, завещанием. Пергаментный лист по высоте занимает весь стол, от края до края, она осторожно водит пальцем по строкам, Ego adefondus dei gra rex unu cum coniuge meu uracha regina fecimus… [49]49

Я, Альфонсо, Божьей милостью король вместе с супругой моей королевой Уракой сделали… (лат.)

[Закрыть]

Тишина в зале полнейшая, словно такое глубокое прошлое не может вынести ни звука, а то раскрошится на кусочки, улетит… покашливание, скрип пера, шелест переворачиваемого листа пергамента, эта тишина стала ее пристанищем, куда она возвращается каждый день, одержимая стремлением, поглотившим все остальное, шум в пансионе, звук телевизора, уличный шум за окном, ежедневные поездки в метро, летний зной, газеты, преподносящие ей новости, – дроби, обратные ее интересам: она изучает то, что для всех утратило значимость, и потому она потеряна для того, что актуально для других, она читает слова, слышит разговоры и сообщения, но при этом не читает и не слушает, для нее эти новости слишком сырые, слишком живые, не загустевшие, время их еще не сварило, не пригладило, в одной-единственной газете слов больше, чем в книге, которую она напишет и которую никто не будет читать.

Она сделает это из любви, она спасет свою королеву из удушливого забвенья, поднимет ее из могилы документов и свидетельств, лицо Элик пылает при этой мысли, и как раз это пылающее лицо и видит на мониторе у вахтера мужчина, впервые явившийся в архив, в тот день, в котором мы сейчас находимся. Он ничего не спрашивает у вахтера. Он видит ее сбоку, с той стороны, где нет шрама, миг почти невыносимый, камера снимает ее чуть ли не крупным планом, ему хочется еще приблизить изображение. Он видит, что она потеряна для реальности, и его первый порыв – развернуться и уйти, он видит, как ее руки двигаются по страницам документов, разглаживают загнувшийся уголок, делают выписки, он так захвачен зрелищем, что не слышит дважды повторенного вопроса вахтера. Нет, о том, чтобы пройти в читальный зал, и речи быть не может, для этого необходимо специальное разрешение, и он, вахтер, не может его пустить, но он передаст, что ее тут ждут. Через некоторое время они оба видят, как к ней подходит молодая сотрудница, шепчет ей что-то на ухо, видят удивленное недовольство, нахмуренный лоб человека, которому мешают работать, видят, как медленно она встает со стула, и уже по одному этому он понимает, что приезжать в Мадрид не следовало. Да, скажет она, оказавшись с ним лицом к лицу, вот ты, значит, и здесь, и ее тон будет острым, как бритва, оттого что она пришла к нему издалека, из того мира, который принадлежит ей одной и где ему нет места, ему, человеку из Берлина, человеку, ставшему ей слишком близким в том смысле, о котором он пока не подозревает, ему, выявившему в ней ненавистную ей самой слабину, он видит это по ее походке, когда она идет вниз, по ее предательски крупному изображению, когда она снова появляется на экране: актриса, раздувающая драму, превращающая жизнь в литературу; она в бешенстве завязывает огромные папки, складывает стопочкой листы бумаги, еще раз оборачивается на опустевший стол и исчезает из кадра, в котором он никогда ее больше не увидит, – а потом предстает перед ним в ошеломляющей реальности простых смертных, живущих вне экрана.

Мы подошли уже слишком близко, у нас перехватывает дыхание, а это не полагается. Мы должны сохранять невозмутимость, что не всегда просто. И мы обещали быть краткими, но не сдержали слова. Так что мы удаляемся, взору необходима дистанция. Однако отпустить вас мы тоже не имеем права, пока не имеем, так что будем следить издалека. Нет, не как зрители в театре, хотя тогда, пожалуй, мы бы лучше все поняли. Удивительное дело, как вы умудряетесь из одних и тех же данных – мужчина плюс женщина – сочинить безумное количество вариаций, которые кажутся пародиями друг на друга, избитыми сюжетами, с ограниченным числом возможностей для развития, волнующих только главных участников действия. Каким словом это назвать – разбирайтесь сами. Мы вернемся еще один раз, но от тех четырех коротеньких слов, что мы произнесем при последнем появлении, много не ждите. Назовите их вздохом бессилия. Нет, мы ничего не можем, нам запрещено.

– Куда мы идем?

А потом, не дожидаясь ответа:

– Лучше бы ты не приезжал.

– Звучит враждебно.

Она остановилась.

– Я ничего плохого не хочу сказать. Просто… Теперь это уже ни к чему. Лучше предупредить тебя сразу.

Он не ответил.

– Куда ты думал пойти?

– Может быть, выпьем кофе в «Ретиро»?

– Ладно.

Потом, после минутного молчания, продолжая шагать рядом с ним:

– Ты ездил к моей бабушке, в Де-Рейп.

Значит, бабушка ей сообщила.

– Ты же сама дала ее адрес Арно Тику.

– Да, тогда.

Вот, оказывается, как все просто. Тогдабыло одно, а теперь совсем другое. Тогдаотошло в дальнюю даль, к нему нет возврата. Срок визы истек. Во второй раз за последний час он подавил в себе желание немедленно развернуться и уйти. Но нет, чашу надо испить до дна. Рядом с ним шла та самая женщина, которая скреблась у него под дверью, сидела на ступеньках в синем шерстяном пальто и которая вела его через ночной Берлин. По узкому пешеходному туннелю они перешли проспект Апькала и попали в парк. Грузный мужчина в грязноватой джеллабе играл на целой батарее бонго, ударяя по ним так, словно хотел вогнать в землю. С другой стороны туннеля – внезапная тишина, деревья, тень. Здесь еще не было жарко. Пятнистые стволы платанов, очертания листьев на песке, прозрачная ткань. Он посмотрел на профиль справа от себя. Алебастр, более подходящего сравнения не найдешь. Лицо, которое можно снимать даже в сумерках. Оно и в полутьме будет излучать свет.

«Да, тогда».После этих слов ее рот закрылся на замок, и, чтобы открыть его, Артуру придется поработать отмычкой. Но он и сам молчал. Дорожки парка были названы по испаноязычным странам, Куба, Уругвай, Боливия, Гондурас, Артур и его спутница обошли целый континент. Здесь был большой пруд. Гадатели-мужчины, разъяснявшие судьбе по картам таро, как ей следует поступать. Разводы, романы, болезни были разложены на скатерке не первой свежести, голос прорицателя плел паутину вокруг головы стоявшей перед ним женщины, которая со страхом ловила каждое его слово. Выходит, не одному Артуру хотелось кое-что выяснить.

– Я думал, мы с тобой еще увидимся после того последнего раза.

– Пока ты был в Японии, выяснилось, что я беременна.

Рядом с предсказателем по картам таро сидела старуха, гадавшая по руке. Артур видел, как она держала руку очередной жертвы своими грубыми темными пальцами и, приоткрыв рот, разглядывала линии на белой ладони, словно никогда в жизни не видела ничего подобного, такой пьяной сетки из пересекающихся и расходящихся бороздок, иголочек, морщинок. И тогда он сказал, не поднимая на нее глаз:

– А теперь ты уже не беременна.

В его словах не было вопроса, чтобы знать ответ, не нужно было ни изучать ладонь, ни заглядывать в карты. Об него вдруг ударился мяч, зеленый с синим, пластиковый земной шар, и отскочил, и покатился прочь быстро-быстро…Они шли дальше, не говоря ни слова, вдоль длинной стороны прямоугольного пруда. Люди в лодках, парочки, инвалидные кресла, пение, аплодисменты. У монумента они сели, два туриста, маленькие живые фигурки среди громадных скульптур. Кто-то их сфотографировал. По углу разворота фотоаппарата Артур понял, что они точно попали в кадр, детали памятника, чье молчание на снимке незаметно.

Ну вот к душам моих двоих близких на том свете и прибавился еще один дух, подумал он, но мысль эта была богохульной. Существо, не имеющее даже формы, – это никто, у него нет прошлого и потому его нельзя считать духом. Нельзя в смысле «невозможно» или «запрещено»? Возможно-то возможно, если подключить к делу ворбражение, однако на это наложен запрет. Как это представить себе – существо, которое так и не стало существом?

Она сидела неподвижно и смотрела прямо перед собой. Он хотел прикоснуться к ее руке, но она только отодвинулась подальше.

– Ничего особенного, – сказала она. – Я приняла решение, и не только из-за себя. У тебя в Берлине я хорошо изучила ту фотографию. Это не моя жизнь. Я бы все равно не смогла дать тебе ребенка, который заменил бы тебе того.

То есть Томаса. Он почувствовал, как в нем закипает гнев, удар кнута изнутри наружу.

– Я тебя ни о чем не просил. И заменять никого и ничего не требуется.

– Вот-вот, именно поэтому, – ответила она.

– Я не считаю аборт убийством, – сказал он, – но все равно вокруг тебя, куда ни глянь, всюду смерть.

– Так было и до того.

Внезапно она повернулась лицом прямо к нему, так что шрам оказался совсем рядом; лиловый, гневный, растянутый рот извергал ругательства и ранил сильнее чем тот, настоящий, – рот, говоривший другим голосом, более низко, ожесточенно, хрипло; он услышал об американских фильмах, которых он конечно же насмотрелся, о расколотых детских головках и ведрах с убитыми зародышами и что все это идиотская пропаганда, и внезапно ему вспомнилось ее лицо, каким он увидел его, когда она танцевала, лицо менады. Смысл того, что она говорила, плохо доходил до него – что-то насчет его попыток ворваться в ее жизнь, ну а ей никто не нужен, никто и никогда, зря она с ним связалась, и вообще она никогда и ни с кем… и постоянным припевом звучало слово «уходи», ради Бога уходи, обманщик, насильник… А потом она убежала, а потом вернулась, дала ему пощечину, причитая и ругаясь, и вдруг смолкла, так что в памяти у него запечатлелась именно эта картинка – женщина, стоящая перед ним с открытым ртом и кричащая без звука; сколько она так простояла, он не мог бы сказать, и после ее ухода он еще долго сидел онемело на каменной скамье – человек среди колонн, львов, крылатых женщин с окаменевшей грудью.

Но вот он заметил, что на него уставилась стайка детей; тогда он встал и пошел прочь, понимая, что на самом деле он не уходит, а спасается бегством и что это бегство будет продолжаться до самого вечера. Он уже не мог остановить двигатель, заработавший у него в голове.

О смерти вокруг нее он не имел права говорить, это непростительно, но могла же она сообщить ему о беременности раньше? Если бы ребенок родился, то ведь это был бы и его ребенок? И если ей он не нужен, то ведь его мог бы растить Артур? Но ребенка нет, так что и размышлять не о чем. И его никогда не было, что-то в ее жизни не позволило ему стать собой, не допустило этого, его участь была предрешена давным – давно, за все рано или поздно приходит отмщение, и ничто не превращается в комедию, даже если происходит во второй или в третий раз. Всякий счет обязательно будет предъявлен, во второй, в третий, в четвертый раз, одна пародия следует за другой, и человек не родится оттого… ну вот, опять – человек! Человека не было, было только прошлое, которое все болит и болит, вечно, всегда и везде. Разница лишь в том, что страны, в отличие от людей, могут страдать целую тысячу лет.

Он прошел вдоль Ботанического сада к вокзалу. Здесь он сел на скамейку в большом пустом зале наверху, под самым стеклянным потолком, где несколько стариков читали газеты. На полу лежала разорванная страница какой-то газеты. Очередное похищение. Не успели освободить одного, как похитили другого, но теперь за него требовали выкуп. Артур скомкал бумагу. Какой смысл читать, пусть сами разбираются. После этого несчастного наверняка похитят и третьего, и четвертого. Он подошел к большому стеклу, через которое виднелся тропический лес – посаженные прямо внутри вокзала деревья и цветы: мимо них пассажиры шли к платформам, откуда отправлялись скорые поезда на Севилью, Аликанте, Валенсию. Но его не тянуло в Аликанте, его тянуло домой. Эрна предупреждала его. Плохая новость. Женщины всегда обо всем догадываются заранее. Домой? Но у него нет дома, такого, как у других. Может, с его стороны это как раз и было попыткой обзавестись домом? Но отсюда надо уезжать, прочь, прочь из этого города. На этот раз он не смог справиться с Испанией. На север, на север, может, подвернется конкретная работа. Может, где – нибудь идет подходящая война. Для съемок мира безымянных вещей сейчас не время. Он выпил коньяку в вокзальном буфете, здесь наливали такую порцию, что на ногах не устоишь. Чем заняться? Лучше об этом не думать. Она ушла. Он ее никогда больше не увидит. Действительно, невежливо выхватывать газету у дамы из-под носа. Как ему сказала бабушка? Будьте осторожны. Наверное, с ней не все в порядке. Пожалуй, правда. Эрна не одобрила бы его действий. Но что он, собственно говоря, сделал-то? Некоторые решения, касающиеся твоей жизни, принимаются в рамках других жизней, причем не сегодня, а десять, двадцать лет назад, в предыстории, к которой ты не имел никакого отношения. Что-то подолгу дремлет, что-то живет в другом человеке, пока не найдется кто-то, кому это можно передать; существуют такие формы зла, которые не изгнать из мира: до поры до времени они сидят в тайниках, невидимые раны, зародыши болезней, дожидающиеся своего часа. С чьей-то конкретной виной это никак не связано, виноват был кто-то, когда – то, в самом начале цепочки, но потом вина разрослась уже сама по себе, часть ее могла достаться любому, здесь никто не застрахован. «Заменять никого и ничего не требуется». – «Вот-вот, именно поэтому». К черту сентиментальность, вставай – и в город. Прощание. Отвергнутый любовник выпивает еще рюмку.

Картина Хоппера, человек за стойкой бара. Где моя шляпа? На картинах мужчины всегда в шляпах. И с сигаретой. С того места, где он сидел, была видна его гостиница. Самое правильное – это лечь в постель, ведь прошлой ночью он так плохо спал. В гостинице он сказал, что завтра уезжает. Миссия завершена. В номере страшная жара. Телевизор, показывают мужчину, взят в заложники, совсем молодой парень. Через двадцать четыре часа его расстреляют, если правительство не сделает того, чего оно, разумеется, делать не станет. Иными словами, смертный приговор. Его сестра. Его невеста, светлые волосы, широкое лицо, прямо из греческой трагедии, на нем начертана близящаяся драма, и уже ничего не изменить, примитивное выражение горя и рока, человеческое лицо, нет, это слишком. Но никуда не деться, здесь все настоящее. Лучше не смотреть. Он сел на край кровати и стал смотреть. Густые светлые волосы растут прямо изо лба, и как это рот может быть таким, неподвижно-открытым, так что видны все зубы, конечно же они убьют его, они всегда так поступают. Он был мертв еще до того, как родился. А потом снова месть, когда-нибудь, через много лет. Должно быть, Артур заснул, потому что, когда он очнулся, телевизор все еще работал, реклама автомобилей, голая девица в машине выкидывает через окно трусики. Никакой трагической маски, раздетое лицо человека, которого продают и покупают. Ты похож на манекен. Кто это сказал, Эрна? Нет, это его собственные слова, я похож на манекен. Теперь с экрана телевизора ему улыбался стиральный порошок, а вот и просвечивающие, выложенные рядочком креветки под тончайшим слоем дробленого льда. За окном уже стемнело, вокруг площади взошла тысяча неоновых солнц. Артур позвонил Даниэлю, не отвечает. Ну и ладно. Где же этот его бар? Бар «Никарагуа», бар на три лица. Бог его знает, может быть, Даниэль там. Улица Толедо. Вечером не вполне безопасно, нуда ничего. Выпитый днем коньяк все еще давал о себе знать. Взять с собой камеру? Вдруг что-нибудь подвернется. Ночной Мадрид, дивная картина. Так что, пожалуй, возьмем. Количество пьяных бродяг у Тирсо де Молина удвоилось, монах-писатель одиноко возвышался над ними, точно это он был здесь гостем, каменным гостем. Женщина с рыжими волосами опять сидела на скамейке; увидев камеру, она встала прямо перед ней и, чтобы скорчить рожу, растянула себе пальцами рот. Он снова не уходил, а спасался бегством, под гиканье и хохот пьяниц, вот сюда, в этот узкий переулок, где – то здесь должна быть улица Толедо, черт побери, зачем он не оставил дома эту тяжеленную камеру, все равно слишком темно, даже для него, похоже, улицы тут до сих пор освещают газовыми рожками, девятнадцатый век, точно так же было в туннеле в то утро, когда он возвращался после ночи у нее, коридор с газетами, лучше бы он остался в Японии, тамошних монахов ничто не волнует, сидят себе да поют, и не надо блуждать по узким улочкам, такое впечатление, что все против него, но нет, вон большая площадь, он ее знает, триумфальная арка из неоновых прожекторов, отвратительно-белый, словно мел, свет, опять нехорошо. Где – то здесь и есть этот бар, надо перейти улицу, затем налево, неопрятная гостиная, в баре места еще меньше, чем ему запомнилось, он с трудом поместился со своей камерой. Все три табурета у стойки оказались заняты. Даниэля не было. «Я всегда хожу туда, если хочется поискать мою ногу».

Едва он вошел, как разговор оборвался, сумасшедший, иностранец, чего ему здесь надо? Трое человек, сидевших за стойкой, говорили с тем же акцентом, что и Даниэль, изгнанники, старики, он заказал себе коньяка, угостил остальных, сказал, что он друг Даниэля и что когда-то уже бывал здесь. Да-да, Даниэль, сказали они, Даниэль, и выпили за его здоровье, серьезные, суровые лица людей, по которым прокатилась война, это помещение в несколько квадратных метров было их домом, а он оказался непрошеным гостем, которого здесь тем не менее приняли. Даниэль, сказал один из них, это их товарищ, человек, лишившийся ноги и руки, он-то знает, что такое жизнь; эти слова, содержащие чеканную правду, засели у Артура в голове, а разговор между тем пошел о другом, его не касавшемся, другие имена, другие события, их мир был где-то не здесь.

Он принялся рассматривать плакат на стене, десять лет сотрудничества с международной солидарностью, женщина в купальнике, стоя по пояс в голубой воде, махала рукой кораблю с гуманитарной помощью; не то акула, не то дельфин, по рисунку было неясно, пила лимонад через соломинку, страшные с виду контрасв камуфляжной форме лежали на берегу реки, а вокруг них валялись ленты с патронами. Девственный лес, болото, деревни, пальмы, Sandino vive! Все-все эти детали, нарисованные на плакате, он видел своими глазами восемь лет назад, его память сохранила их и не сохранила, он забыл их и не забыл. Настоящая война, забытая война. Восемь лет этот плакат пролежал на складе его памяти, и ему надо было снова увидеть его, чтобы вспомнить. Сколько же еще существует других предметов, лиц, высказываний, которые он и помнит и не помнит? Так половину своей жизни успеваешь растерять еще на этом свете, как бы платя аванс в счет великого забвения, наступающего после всего. Господи Боже мой, да он здорово напился, пора отсюда убираться, а завтра – прочь из Мадрида. Он и так слишком долго ехал по боковой дороге, а она привела в тупик, умрешь со смеху.

Он встал, и его мотнуло. Cuidado, осторожно, закачали головами старики. Они вдруг стали говорить с ним на упрощенном испанском, как с ребенком, показывали на его камеру, выразительно жестикулировали, мол, не надо, берегись, здесь пошаливают, но их слова оказались не предупреждением, а предсказанием, сообщением о том, что случилось через десять минут, когда он дошел уже до станции метро «Латина», до самого входа в безопасное подземное царство, но тут услышал, что его окликнула скульптура, поманил к себе призрак из сна, лев на колонне, положивший лапу на гранитный шар, любопытство и вечное стремление, образ, который мог бы стать метафорой его завтрашнего отъезда, этот лев поманил его назад, обратно, в строгом соответствии с предсказанием, два парня, две бритые головы, он между ними, как в тисках, он распростерт на земле, они пытаются отнять у него камеру, он не отдает, они бьют его ногами по голове, потом железным прутом по спине и по рукам, он все еще прижимает камеру к себе, ему, похоже, размозжили пальцы, он пытается приподняться, втянув голову в плечи, ему нечем защищаться, он старается стряхнуть их с себя, потянуть время, закричать, но, как в страшном сне, вместо громкого крика получается только сипение, потому что горло его сжато железной хваткой, металлической лапой, которая подтягивает его к каменному постаменту, к острому гранитному углу, потом он вспомнит, что видел буквы на постаменте, все происходит как в замедленной съемке, медленная-медленная тишина, затаенное дыхание, и в этой тишине удар его черепа о камень, взрыв, шорох гравия под когтями и каблуками, звук режущий и разрывающий, а потом наступила тишина, которую ни с чем невозможно сравнить, она вобрала его в себя, и уже из нее он, наконец, все увидел: у подножия монумента – крылатый лев на колонне – в луже крови лежит человек, чьи руки все еще прижимают к груди камеру, но вот вдали звук, это сирена, она заберет этого человека, она поднимет его, обнимет, обхватит, и он окажется в середине этого звука и сам превратится в сирену и улетит.

Не хочу. Такой была первая мысль. Свет, женский голос, откуда-то издалека. Поскорее все это выключить. Но его сюда зовут, тянут. Не слушать, спрятаться поглубже. Не надо света, я не хочу. Молчание. Вы меня слышите? Шелест. Испанская речь. Я ничего не хочу слышать, я…. «Он нас слышит». Знакомый голос. Даниэль? «Попробуйте еще раз». «Он знает испанский?»

Я ничего не скажу. Останусь там, где я есть. Что – то вставлено мне в нос. Я привязан. Боль по всему телу. Лучше спать. Туда, где я был, вам не добраться. Огромная толпа, улицы запружены народом. Я их слышал, но я в этом не признаюсь. Ничего не скажу. Шорохи. Шлейф. Я лечу. Должно быть, сейчас ночь. Опять эта женщина, нет, другая. Ее лицо склоняется надо мной, я чувствую ее дыхание. Ее рука прикасается к моей. Шепот. Он лежит тихо-тихо. Бесконечная усталость.

– Ему пока еще не хочется.

– Это нормально.

Он отчетливо слышит их разговор. Да, действительно. Он мечтает вернуться в свои воспоминания, в тот яркий свет, в котором он был растворен и где так и желал бы остаться. Только не эта боль.

– Arturo?

Голос Даниэля.

– Arturo?

Мир начинает приближаться.

– Идите спокойно домой. В таком состоянии он может пробыть еще очень долго.

– Нет, ни за что.

Двери открываются и закрываются. Другие голоса. Светло, темно, светло. Как будто медленно-медленно наступает утро.

Потом ему рассказали, что он две недели пролежал в коме. «Вы не хотели возвращаться».

– Где моя камера?

– Она чуть не стоила вам жизни.

– Ты наконец-то проснулся?

Он первый раз по-настоящему видит Даниэля, его лицо совсем близко, прямо над ним, большие глаза, поры.

– Ты вернулся.

– Не шевелитесь.

Это сказал женский голос.

На глаза навернулись слезы, медленно покатились по щекам. Руки в бинтах. Он протянул их к Даниэлю, тот взял их в свои.

– Где моя камера?

Он почувствовал, как Даниэль выпустил его руку, услышал шаги, увидел, как его друг поднимает камеру, чтобы она была ему видна, одна рука настоящая, другая в черной кожаной перчатке, которая вдруг стала огромной.

– Теперь ему надо отдохнуть.

– Тебе очень больно?

В тот же день или много позже? Времени не существует, только сон, забытье, потом опять брезжит свет, он опять просыпается, и вот настал день, когда он наконец смог говорить.

– Сколько меня еще здесь продержат?

– Как минимум две недели. А потом перевезем тебя ко мне, врачи не возражают.

– Как ты узнал? Как ты узнал, что я в больнице?

– Про тебя написали в газете. Нападение на голландского кинематографиста. Я и не знал, что ты снял столько фильмов.

– Уже давным-давно.

– Смотрите, чтобы он не устал.

Позднее он пытался заставить работать свою память. Удар, взрыв. Но воспоминания не хотели всплывать, ни в какую. Даниэль рассказывал ему о письмах, о сообщениях их Берлина, о телефонных звонках Эрны и его матери, не знавшей, что он поехал в Мадрид, о рисунке Отто Хейланда, о цветах от телеканалов NPS и «Arte».

– А ты и не знал? И еще тебе пришла посылка с колбасой, из Берлина, немецкая колбаса. Мне очень понравилась, тебе же все равно нельзя было. Врачи велели мне всем отвечать, что к тебе не пускают.

Он колебался. Но потом спросил.

– Да, из Нидерландского посольства один раз кто-то заходил. Но ты тогда еще не вышел из своей зимней спячки. Он оставил свою карточку.

Зимняя спячка. Sueno invemal. По-испански получается одним слогом больше. Зима, Берлин, крик, перешедший в тишину. Вот что было. Медведи впадают зимой в спячку. Что они чувствуют? Что чувствует живое существо, возвращающееся из морозильной камеры смерти? И черепахи тоже спят всю зиму. Неудивительно, что у них такой долгий век, если половину своей жизни не живут. Он снова погрузился в сон.