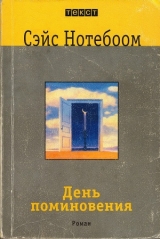

Текст книги "День поминовения"

Автор книги: Сэйс Нотебоом

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)

Он почувствовал, что все на него смотрят. Среди покачивающихся светлых пятен их лиц было одно чужое, лицо, которого здесь недавно еще не было, и обращено оно было к нему.

Потом он еще не раз будет прокручивать в своей памяти события той ночи, пленку, которая с каждым просмотром будет меняться, причудливые кадры: скрытые полумраком статисты, ярко высвеченные фрагменты и, главное, множество деталей, снятых увеличивающим объективом, совершенно непонятных и несогласованных, – се лицо, появившееся среди лиц друзей, отстраненное, более светлое, будто на нее направлен юпитер, а на остальных лишь отблески свечей с мерцающим пламенем и игрой теней, усилившейся из-за сквозняка, когда открылась дверь и все вдруг пришло в движение.

Голос Шульце, прощание, взгляд Виктора, сверкание очков Арно, фантастическое удвоение Веры и Зенобии, Отто Хейланд, запоминавший все как картину, которую он когда-нибудь повторит на полотне, небытие, миг Артура, принадлежавший другим, что-то, что никогда их не отпустит и навсегда запомнится, то, как его, недавно вернувшегося из поездки и только что мирно дремавшего в их компании, вдруг потребовали на выход, как возникла эта волна принуждения без слов, без приказов, как эта женщина (точно парка, сказала Вера, вечно молчаливая Вера) стояла в стороне от их стола, а взгляд ее у всех на глазах вырвал его, их товарища, из их компании и как – ну да, конечно же парка – у всех появилось ощущение, что это рок, все поняли, хоть и не смогли бы это доказать, что здесь что-то не так, потому что как могло случиться, что этот мужчина чуть покачивающейся походкой вдруг медленно пошел к этой женщине, такой (здесь они разошлись во мнениях) жестокой (Зенобия), властной (Виктор), полной отчаяния (Арно), роковой (Вера), потрясающе красивой (Отто, у которого ее шрам позднее появится на картине), и едва не вцепился в нее, так что по его спине можно было понять, что фактически он уже ушел, уже оторвался от них и вот-вот исчезнет в гулком черном городе; еще миг его долговязая фигура, идущая следом за другой, маленькой и напряженной, была видна на фоне открытой двери, затем растворилась в ночном воздухе, где, как они обнаружили через некоторое время, от запаха весны не осталось и следа. Заключительным прощальным приветом был порыв ветра, задувший свечи и принесший в зал шум уличного движения, шорох автобусных шин, шаги пешеходов, голоса, за которыми последовала тишина, ничто, ощутимое отсутствие; молчание, звук передвигаемых стульев и возобновленный, но теперь уже совсем другой разговор.

Для него данный эпизод из фильма его жизни всегда будет начинаться именно с этого кадра, с друзей, готовых полететь с ним через всю Сибирь, над лесами и реками, над пустотой, ибо все эти картины он хотел иметь при себе на острове с храмами. Но и в фильме он уйдет от друзей, и за ним закроется дверь, и начнется долгое шагание по ночному городу; ее каблуки задают ритм, каблуки тех самых сапожек, что он впервые увидел в метро, с бело-черным меховым узором, но сейчас они идут, как ему кажется, с безумной скоростью, и это стаккато звучит аккомпанементом к ее голосу. А голос этот вдруг стал разговаривать с ним и рассказывать ему и рассуждать о ее месте в мире, и Артур не понимал, гонят ли его подальше от этого места или, наоборот, зовут подойти поближе, одними и теми же устами говорили два человека, один – жаждавший близости с ним или признававшийся, что жаждал ее, и второй – дававший отпор, стремившийся лишь к одиночеству, отвергавший его, Артура, запиравший все ворота, заклинавший прошлое, вновь переживавший темные, опасные мгновенья воспоминаний и связанное с ними бешенство, но потом снова спасавшийся от него бегством в будущее, в водопад рассказов об испанской королеве, так что Артур не переставал удивляться, как это у человека его собственное прошлое может быть его настоящим, а чужое прошлое – будущим. Артур пытался вообразить, как это реализуется на самом деле: годы и годы будущей жизни, заполненные епископами, битвами, мусульманами и пилигримами, – то был мир, который его никак не касался и никак не будет касаться. И он все время мысленно снимал это лицо на кинопленку, и в те мгновения, когда рот произносил слова, его, Артура, касавшиеся, он снимал его крупным планом, белое сияние зубов, губы, с которых слетали горькие фразы, их особый изгиб, когда она говорила с особым выражением. Все-все, до последней мелочи, подмечал он в ее лице, освещаемом фонарями, свет которых то становился ярким, то тускнел по мере их движения вдоль улицы, – в ее лице, черты которого он давным – давно назвал берберскими, в тот первый раз, когда поднял глаза и посмотрел на женщину, пытавшуюся схватить у него перед носом испанскую газету, и в этом миге были уже заложены все последующие события, сцены и окончательная развязка действия.

Близ Бельвю он остановился, потому что силы покинули его, и она в первый раз за весь их путь умолкла. Он прислонился к колоннаде, и лишь через несколько минут, словно вспомнив о его существовании, она спросила у него о самом ярком впечатлении за всю его поездку – нелепый вопрос, совсем как в плохом газетном интервью, признание в полном безразличии; и он принялся медленно рассказывать ей, так, как рассказывают ребенку или глуповатому газетчику, в большей мере обращаясь к себе самому, чем к собеседнику, об одной встрече, которую он заснял от начала до конца, с древней старухой, последней носительницей языка своего народа, вымершего, точнее, вымирающего варианта угорского языка финно-угорской группы; он говорил о таинственных звуках, которые скоро нельзя будет услышать ни из одних уст на свете, рассказывал, как пытался представить себе то мгновенье, когда эта старуха умрет, – мгновенье, казавшееся ему еще более таинственным, мгновенье, когда в последний раз за всю историю на этом языке возникнут мысли, непроизнесенные слова, которых никто уже не сможет записать на пленку.

Потом они пошли дальше, но помедленнее, звук их шагов: двое часов, тикающих не в такт друг другу, Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе, Тухольскиштрассе, золотой купол синагоги, люди в зеленой форме с пулеметами, внутренняя дрожь при взгляде на них, волокнистая тишина. Мысленно он остановился, обернулся, еще раз снял этот кадр своей внутренней камерой, но она уже ушла вперед, она уже снова заговорила, ее речи окутывали его, эти повороты, изгибы, меандры ее мысли, ее хриплый голос, придыхательные согласные, абсолютно непривычная риторика, разговор на горной тропе, со случайной встречной в берберском селении. Монбижуштрассе, Хаксшермаркт, он давно уже ничего не слышал, гулкие дворы, густая тень высоких домов, тусклые фонари. Куда они идут, он не понимал, но чувствовал, что осталось уже недалеко. Какая-то дверь, бритый наголо мужчина, сразу ему не понравившийся, затем вниз по лестнице, бездушно-ритмичная музыка, освещение, как в подземном царстве, серые силуэты у стойки бара, люди, но не ближние,которых надо возлюбить, а дальние,которых возлюбить невозможно. И этих людей он, выходит, тоже заснял своей внутренней камерой, другие голоса, говорившие не так, как его друзья, в этих голосах слышалась смутная злоба, это были пещерные голоса.

Она, похоже, была знакома с этими людьми, ее голос тоже изменился, стал громким и жестким, способным перекричать здешний гвалт, тяжелый металл, шум завода, который давно ничего не производит. Танцпол, притоптывающие силуэты, точно это принудительные работы, не создающие конечного продукта, они трудятся в поте лица, тела сведены судорогой, подчинены безжалостному ритму, они сжимаются при каждом ударе хлыста, выкрикивают что-то, вторя звукам из усилителя, адский хор, поющий по-немецки, первобытные грубые голоса с призвуком треснувшего, отравленного металла.

Это все мои дальние,думал Артур, люди, не выносящие тишины, не лица, а маски людей, употребляющих экстази, спиды, кокаин, обтянутые кожей черепа на тощих телах, одетых в отрепья; но тут она что-то сказала, ее пальто оказалось у него в руках, и вот женщина, у которой за спиной только что росли крылья, присоединилась к ведьминскому хороводу; тем временем какой-то призрак сунул Артуру в руку бокал теплого пива, тот забился в угол, чтобы ничего не видеть, главное, чтобы не видеть, как она неистовствует в самом центре танцпола, во вращающихся оранжево-лиловых лучах, она – менада, униженная безумица, незнакомка, на которую он снова взглянул лишь после того, как еще какая-то пахнувшая пивом карпатская физиономия склонилась к нему и что-то прокричала, чего он не понял. Он увидел, что человек этот указывает на нее, танцующую уже в одиночестве среди цветных пятен света, но теперь у нее выросла сотня рук, и она протягивает их во все стороны, то плавным движением, то рывками, это танец пустыни, которым она согнала остальных танцующих с танцпола, они встали в круг и смотрят на нее, усмехаясь, – только сейчас Артур сообразил, что сказал ему человек со смрадным дыханием, он сказал «Auslander, иностранцы», причем с таким выражением, точно его тошнит, и вдруг началась драка, Артура ударили по лицу, он упал, тут же почувствовал, как в ребра ему вонзился носок чьего-то ботинка, увидел, что уже весь зал дерется стенка на стенку, почти в такт с музыкой, увидел, как Элик каратистским ударом свалила кого-то с ног, прорвалась через клубок дерущихся, подбежала к нему и потянула за собой к выходу. Вышибала с бритой головой попытался их остановить, но отпрянул, посмотрев ей в лицо. В этот миг они услышали полицейскую сирену.

– Scheisse, – выругался вышибала.

Но они были уже на улице и наблюдали из-за угла, куда она его затащила, как полицейские бегут по двору.

– Ты в крови, – сказала она, но он знал, что серьезного ничего нет. Она хотела вытереть ему лицо, однако на этот раз уже он отвел ее руку. Она пожала плечами и пошла впереди него к автобусной остановке. Он хотел посмотреть, когда будет автобус, но не имел ни малейшего представления о том, какой им нужен маршрут, и не хотел об этом спрашивать. Кроме них, на остановке никого не было. Он отошел на несколько шагов и взглянул на нее, как на постороннюю. Вот она, женщина, с которой он спал, точнее, которая спала с ним, но глазом этого не увидишь. Два человека в ожидании автобуса. Женщина, которой холодно, которая глубоко засунула руки в карманы синего шерстяного пальто, прижав локти к телу. Мужчина, отступивший от нее на несколько шагов. От этого женщина стала более одинокой. Никто бы никогда не догадался, что пятнадцать минут назад она применила прием карате, а полчаса назад танцевала как одержимая в весьма сомнительном подвале. Он дошел до угла улицы, чтобы посмотреть, где они. Розенталерштрассе. Вот бы вспомнить, где это. Розенталерштрассе, Софиенштрассе, он и знал, и не знал. Обернувшись, он увидел, как автобус подходит к остановке, открываются двери, увидел, как она садится. Что такое? Почему его действия настолько замедленные, а все вокруг происходит так быстро? Расставив руки, он побежал к автобусу, когда тот уже отошел от остановки. Шофер затормозил, открыл двери, но тотчас поехал дальше, так что Артур потерял равновесие и упал во весь рост в проходе. С такого близкого расстояния он ещё никогда не видел эти меховые сапожки.

– Zuvicl gcsofTcn, was? Слишком много выпил? – крикнул ему шофер.

– Nein, zu friih aufgestanden. Нет, слишком рано встал, – ответил Артур.

Я сегодня приехал из Эстонии, чуть не добавил он, но вовремя сообразил, как нелепо это прозвучит.

– Я сегодня приехал из Эстонии.

Берлинскому шоферу такого не скажешь, но это можно сказать женщине в пустом ночном автобусе, которая с непроницаемым лицом смотрит в окно, а может, и не смотрит, и куда-то едет, неведомо куда. Если б шофер не подождал его, он стоял бы сейчас на остановке. Он сел напротив нее. Карате, менада, библиотека, чемпион мира по расставанию. Ну а он, в скольких обликах побывал он за сегодняшний день? Человек, брившийся в Таллине, человек на продуваемой всеми ветрами набережной, на палубе парома, в самолете, за столом с друзьями, ночной прохожий, следующий за женщиной. А теперь человек в автобусе, вглядывающийся в женщину. И каждому посвящено по фрагменту, никто не стал героем целого фильма. Она нажала на кнопку: «остановка по требованию». Ему тоже выйти или поехать дальше? Он остался сидеть, глядя, как она идет к двери. Лишь когда автобус остановился и она вышла на улицу, он услышал слова, брошенные через плечо:

– Наша остановка.

Дверь закрылась за ней.

– Moment bitte! Подождите, пожалуйста! – закричал он шоферу.

– Doch zuviel gesoffen. Все-таки много выпил, – ответил тот, но тем не менее снова открыл двери.

На этот раз она дожидалась его. Стояла так близко от дверей автобуса, что, выходя, он наткнулся на нее.

– У тебя все еще идет кровь, – сказала она. – Постой немножко.

Она достала из кармана платок и вытерла ему лицо. Потом лизнула уголок и провела влажным по кровоточащей царапине. Теперь он почувствовал, как жжется эта ранка.

– Небольшой порез, – сказал он.

– Тебе повезло. Этот тип размахивал разбитой рюмкой. Мог попасть тебе в глаз.

Правый глаз. Одноглазый кинооператор. Но ведь ничего не произошло.

– Зачем ты ходишь в этот подвал?

– Мне нравится, что меня там терпеть не могут. Ты понял слова песни?

Нет, слов он не понял, но слышал, какой агрессивной была музыка.

– А ты что, разбираешь текст? Вроде бы ты не так уж сильна в немецком.

В примитивном, враждебном рычании, звучавшем в подвале, некоторых слов было почти не различить.

– Для этого моего немецкого хватило. Особенно после того, как мне потрудились объяснить.

– Они, конечно, были рады, что тебе так интересно.

– Вот-вот. Но они меня никогда не трогали.

– До поры до времени.

– Потому что до сих пор я приходила одна.

– Выходит, я виноват.

– Чушь. Это я их спровоцировала.

– Но зачем ты туда ходишь?

– Первый раз – из любопытства. А потом – чтобы бросить вызов. Я люблю музыку, которая ко мне враждебна. Особенно если под нее можно танцевать.

– Танцевать? Это было больше похоже на приступ бешенства.

Она остановилась и посмотрела ему в лицо.

– Кажется, до тебя что-то начинает доходить, – сказала она.

Он не был уверен, рад ли этому, и ничего не ответил.

Милаштрассе, Гаудиштрассе, названия казались знакомыми, но он не помнил откуда. Щербатые дома, некрашеные оконные рамы, облупившаяся штукатурка. Вот они вышли на открытое пространство, где стояло нечто вроде огромного спорткомплекса. Внутри горел тусклый свет, видимо, днем здесь играли в гандбол. Перед большими окнами стояли три алюминиевых флагштока, в которых жалобно завывал ветер. Теперь он понял, где они. Она повернула направо и прошла через садик. Здесь было темно, хоть глаз выколи, она явно хорошо знала дорогу. Фалькплатц. Когда они сажали здесь деревья, спорткомплекса еще не было. Ему стало интересно, подросли ли деревья, но в темноте не смог разглядеть.

Она перешла улицу, свернула за угол, открыла большую тяжелую дверь. В коридоре, по которому они шли, пахло мокрыми газетами, плесенью, он не мог понять, чем именно, какой-то запах, которого он уже никогда не забудет. Удивительно, размышлял он потом, что из всех впечатлений, картинок, звуков той богатой событиями ночи первым делом будет вспоминаться именно запах, затхлый, гнилостный, казалось, это разлагается само время. Газетам хотелось о чем-то заявить, напомнить, рассказать о том, что происходило в этом мире раньше, но влага склеила их страницы, смазала буквы, и они превратились в свою противоположность: уже не удерживали события в памяти, а принимали участие в Великом Забвении, опережали его, репортажи, дискуссии, критические статьи – все стало серой мокрой кашицей, источавшей запах порчи.

Вверх по лестнице, там дверь с облупившейся краской и надпись по-голландски: «ВХОД ВОСПРЕЩЕН». На полу книги, разложенные кружком, посередине пустое пространство. Она принялась их подбирать, чтобы можно было пройти. Она могла бы сказать то, что обычно говорят в таких случаях – прости, у меня тут кавардак, здесь так тесно, вот какая у меня конура, – но ничего не сказала, повесила свое пальто в шкаф, жестом указала на его пальто, а когда Артур разделся, аккуратно сложила его и положила в угол у двери.

Хочешь кофе?

Этой формулы вежливости она тоже не произнесла и не сказала, что никого еще никогда к себе не приглашала. Они стояли друг против друга, он впервые обнаружил, что два человека могут вести себя настолько беззвучно. Во всем, что происходило, была неотвратимая точность, продолжительность молчания отсчитывалась подобно паузе в балете, оно должно было длиться до тех пор, пока не станет невыносимым, только тогда она поднимет руку, прикоснется к его одежде и слегка за нее потянет – жест ничего не значащий, но теперь они оба могут одновременно раздеться, шорох ткани, падающей на пол, шорох ткани, которую складывают в несколько раз. Она легла, посмотрела на него и протянула к нему руки. Стыдливость, слово, которое произнес Виктор в тот раз в Шарлоттенбурге. Вот это и называется стыдливость. Или внутренняя дрожь, что то же самое. Он знал, что происходящее в любом случае не останется безнаказанным, что эта женщина приняла какое-то решение, что она перестала его избегать, перестала от него прятаться, что она уже не обрушивается на него, как прежде, что он находится в опасной зоне, где ему следует двигаться так, точно его здесь нет, где он ежесекундно должен помнить, что его пустили сюда ненадолго, что он здесь присутствует только для того, чтобы она могла отсутствовать, что она стремится к столь полной степени забвения, что он сможет вступить в эту зону только тогда, когда настанет искомое отсутствие, когда тела в комнате забудут о живущих в них личностях, пока неведомый мужчина не поднимет голову с плеча неведомой женщины и не посмотрит сверху вниз на ее лицо, повернутое к стене, и не увидит на нем слезы, совсем немного слез, и блестящий шрам, и еще он видит тело, сжимающееся в комок, словно оно хочет заснуть навсегда. Но, проснувшись утром, он обнаруживает, что рядом никого нет, серый берлинский свет проникает в помещение через окна без занавесок и освещает тишину, книги, вытянутую наподобие церкви комнату с блеклыми обоями. Он ждет, что она вернется, но потом понимает, что этого не произойдет. Он встает, большой и голый, точно зверь на враждебной ему территории. Моется над раковиной, малейший производимый им шум невыносим. Здесь все под запретом. Тем не менее он подбирает с пола книжку, рассматривает ее почерк на полях – именно такой, как он ожидал, переплетенная металлическая проволока, похожая на ее волосы, линии, перечеркивающие слова, резкие и острые, как бритва, как лезвие меча. Даты, имена, фразы, закрывающие ему вход в этот мир, который он и сам спешит покинуть. Последнее, что он видит, это фотография старухи, стоящая на подоконнике у кровати, очень голландские черты лица, строгий взгляд. Кинооператор до мозга костей, движение вниз по лестнице он воспринимает как просмотр пленки в обратную сторону.

– Но тогда тебе надо спускаться задом наперед.

Голос Эрны. Они несколько раз обсуждали эту тему. Эрна была против прошлого, более чем кто-либо из его знакомых.

– Что ты там забыл? Один раз ты там уже побывал. Если туда постоянно стремиться, то здесь тебя совсем не останется.

– Но я не могу отрицать прошлое.

– Никто тебя и не просит. Но ты не знаешь меры, ты вечно норовишь превратить прошлое в настоящее. Перемешиваешь все временные слои. Так ты нигде не будешь присутствовать на сто процентов.

Он знал, что ему снова придется идти через запах заплесневевших газет, и поспешил поскорее миновать их. На улице огляделся, нет ли се поблизости, попытался вспомнить, где они проходили накануне. Фалькплатц. На каком-то углу он выпил чашку немыслимого кофе, а потом направился к спорткомплексу, где сейчас играли в гандбол молодые ребята. Прижавшись лицом к стеклу большого окна, он какое-то время наблюдал, как они бегают и прыгают, размышляя, сколько же им на самом деле лет. Тринадцать-четырнадцать, не больше. Когда пала стена, они были совсем маленькие, да и этого спорткомплекса здесь не было тогда и в помине. Следовательно, это первое поколение новых немцев. Он видел, как они смеются и прыгают за мячом, как, завладев им, бегут к чужим воротам или врезаются в толпу других игроков, тут были и мальчики, и девочки, он видел, как они свободно бегают или толкаются, и подумал о Томасе, как бы тот вел себя на площадке, а потом повернулся и пошел в сторону парка. Посаженные деревья не радовали глаз, людям жилось здесь явно лучше. Маленькие, хилые деревца, посаженные слишком густо, а рядом, наоборот, пустые места, разоблаченная утопия; пожалуй, он единственный помнил, как сажали этот парк. В тот день он заснял все на пленку, сейчас было бы неплохо прокрутить ее в обратную сторону хотя бы потому, что результат тогдашних стараний оказался таким убогим, пруд с украшением из поставленных один на другой кубов, оскорбительно невинный газон там, где раньше была полоса смерти. Он пошел по Шведтерштрассе, а потом спустился в темный, еще недавно недоступный Глейм-туннель. Здесь горело электричество цвета газовых фонарей, темнота, булыжники, сырость, здесь шел еще 1870 год, пещера с крысами, он снова смог дышать, лишь выйдя на свежий воздух. А теперь – как можно скорее домой.

* * *

На автоответчике целый хор голосов. Арно спрашивал, не заглянет ли Артур к нему, прежде чем ехать в Японию. Зенобия просила его перезвонить, Виктор говорил, чтобы Артур приобщился к святыням в храме Койясан, Хуго Опсомер сообщал, что поездка в Японию откладывается на неделю из-за того, что не успели как следует подготовиться, голландский телеканал NSP искал оператора для съемок минных полей в Камбодже, Эрна возмущалась и предупреждала, что если Артур срочно не приедет в Амстердам, то она приедет в Берлин, потом снова Хуго Опсомер приглашал Артура прилететь в Брюссель, чтобы вместе уточнить план действий и съездить в Лейден, в этнографический музей, «там работает сын знаменитого Ван Гулика, [42]42

Ван Гулик Роберт Ханс (1910–1967) – нидерландский дипломат, востоковед и писатель, много лет находился на дипломатической службе в Токио, писал по-английски детективы, основанные на реальных событиях из истории Китая.

[Закрыть]который наверняка даст нам хорошие советы. Представь себе, дружище, восемьдесят восемь храмов, и ко многим можно добраться только пешком! Начинаем тренировку!».

Но того голоса, который он хотел услышать, на автоответчике не было. Поговорить с Виктором можно будет и попозже, Эрну он попросил позвонить за него на NSP, чтобы отказаться от их предложения. Потом надиктовал на автоответчик новый текст о том, что будет отсутствовать в течение двух месяцев, позвонил в авиакомпанию «Сабена», заказал билет в Брюссель и принялся складывать чемодан. Но он знал, что под каждым быстрым движением, которое он производил, пряталось другое, медленное, направленное в противоположную сторону – к крысиному туннелю в подземном царстве, на площадь с плохо прижившимися саженцами, где дети играют в гандбол в спорткомплексе имени Макса Шмелинга, [43]43

Шмелинг Макс (р. 1905) – немецкий боксер-тяжеловес, чемпион мира 1930 г.

[Закрыть]в темный коридор с запахом плесени и гниющих газет, ведущий в комнату женщины, которую ему предстоит разыскать после всех его храмов. Артур позвонил Арно, чтобы сообщить, что заедет к нему по дороге в аэропорт Темпельхоф.

– Ты уже не здесь, – сказал Арно Тик несколько обеспокоенно.

Артур сидел напротив хозяина в его кабинете, а багаж дожидался в холле. Удивительно, как отчетливо чувствуют некоторые друзья твое состояние. Слова Арно Тика были чистой правдой, в самом буквальном смысле: ты собрал чемодан, выехал из дому, ты уже живешь путешествием, и действия, которые ты еще проделываешь до отправления в дальний путь, не задевают твоей сути. Такси, аэропорт, поля и леса под крылом самолета, и даже дни в Брюсселе и визит в Лейденский музей, где они, готовясь к поездке в Шикоку, будут смотреть фотографии нужных им храмов, разговоры о паломничестве к этим храмам в древние времена – все обратится в песок в тот миг, когда он снимет первые кадры. Артур попытался объяснить это Арно, и тот, похоже, понял его.

– Ты сидишь здесь, у меня дома, и одновременно ты здесь не сидишь, – сказал Арно, – но этот эффект великолепно согласуется с тем краем света, куда ты едешь. Буддисты считают, что все на свете – иллюзия, так почему бы мне не побеседовать минут так двадцать с иллюзией? А потом уже я буду задаваться вопросом о том, был ты здесь на самом деле или же нет. Завидую я тебе, мне бы тоже хотелось съездить посмотреть, что там делается. Некоторые из этих сект не только утверждали, что зрительно воспринимаемая реальность есть иллюзия, но и великолепно пели, поразительное, драматическое звучание, рокочущие барабаны и гуденье низких голосов. Они никогда и не делали заявлений о том, что Галилей не прав, это вообще не их проблематика. А мы тем временем в результате долгих исследований выяснили, что так называемая твердая материя на самом деле есть практически пустое пространство и что нам потребовались бы очки, размерами превосходящие все мыслимые предметы, чтобы рассмотреть, сколь невидимы и непредсказуемы частицы, составляющие эту самую материю. Они правы. Мы прозрачны. Хотя и имеем вполне отчетливый внешний вид! Ха-ха-ха! Теперь, когда мы наконец выяснили, что наш мир состоит в общем-то из одной только видимости, мы могли бы построить себе на этой основе новую религию, но они нас давно опередили. Вполне можно сказать, что нас не существует, так что мы не имеем права носить имена. Ты никогда не размышлял об этом? Если б у нас не было имен, все было бы намного яснее и проще. Так себе, щепотка недолговечной материи с облачком сознания, призраки, которые появляются, а потом довольно скоро исчезают. Ну а из-за имен мы воображаем, будто мы – это нечто существенное, и, пожалуй, даже думаем, что имена нас защищают. Но кто помнит имена тех миллиардов людей, которые уже ушли?

Скажу тебе честно. Я часто прихожу в ужас от много из того, что читаю, но стараюсь приглушить в себе это чувство, потому что оно неплодотворное. Я придерживаюсь только фактов, того, что вижу и слышу, потому что иначе боюсь сойти с ума. Меня зовут Арно Тик, хоть это и полная нелепость, и я обеими ногами стою на реальной почве, точно так же, как сейчас сижу на этом стуле. С мира, если смотреть на него глазами современной науки, все более снимаются его покровы, и с этой мыслью трудно жить. Нам же хочется немножко посуществовать. Но время от времени, когда кто-нибудь заглянет уж в слишком глубокую глубь природы, у меня начинает кружиться голова. Еще больше нулей, еще больше уносящихся вдаль галактик, еще больше световых лет – а с противоположной стороны другая пропасть, пропасть

320 малых частиц, тончайших струнок, антиматерии, реальности, натертой на мелкой терке, атомов, опровергающих свое название, вот уже, кажется, ничего там больше не рассмотреть, и все же там что-то есть; а мы как ни в чем не бывало продолжаем давать друг другу имена, словно по-прежнему владеем ситуацией! Здесь Ницше был прав – мы должны молча трепетать перед теми загадками, за которыми прячется природа. Так ведь нет же, мы ведем себя ровно наоборот. Пытаемся проникнуть в тайны, забираемся в самые дальние пещеры Вселенной, мы будем раздевать ее до тех пор, пока ее вообще уже станет не видно и пока мы сами не исчезнем в ее тайнах, потому что наше убогое сознание не способно столько всего вместить. Но, дружище, когда мне делается невмоготу и волны захлестывают меня с головой, я прибегаю к единственному спасительному средству. Помнишь мой женский монастырь? Мою Хильдегард фон Бинген? Если существование Вселенной – это вопрос, то мистика – ответ на него, а музыка старушки Хильдегард – это мистика в пении. Из всех ответов, ни один из которых не является исчерпывающим, я выбираю искусство. Если в Японии тебе надоедят тамошние мрачные мужские голоса, то послушай мою Хильдегард. Уверенность против уверенности, уверенность несуществующей, растворенной индивидуальности в нирване против уверенности души, вечно пребывающей близ Бога, подпевающей общему хору в гармонии сфер, святые басы против святых сопрано. Признай, что это потрясающе: какие бы страхи, какая бы пропасть или какое бы избавление и экстаз ни маячили перед человеком, он всегда и все превратит в музыку. Тысячу лет назад планеты в идеальной гармонии пели хвалу Господу, а теперь, похоже, они смолкли, вероятно, оттого, что узнали: появились мы, люди. И за это же самое время нас самих сослали в дальний закоулок Вселенной, так что мы стали меньше ростом. Но в утешение мы получили музыку, изодранную, раздирающую и гармоничную. У тебя есть портативный сидишник, чтобы слушать в самолете?

Артур кивнул.

– Тогда послушай мой хор на высоте в десять тысяч метров. В самолете ты будешь ближе всего к тем сферам, откуда, по представлениям поющих, явилась эта музыка. Вот, возьми.

Артур взял диск. На обложке картинка, как прочитал Артур, миниатюра из средневековой рукописи «Codex latinus»: молодая темноволосая женщина в средневековых одеяниях с двумя каменными скрижалями, совсем как у Моисея, только без надписей. Диск назывался по-английски: «Voice of the blood», «Голос крови». Название Артуру не понравилось. Он сказал об этом Арно.

– В духе того времени. Урсула была святой мученицей, отсюда слово «кровь». Знаменитая средневековая легенда. Она-то и вдохновила Хильдегард на эту музыку. Извечный вопрос: как представить себе эпоху, которую невозможно себе представить? Человеческий мозг тот же самый, а программное обеспечение другое. По музыке это отлично слышно, она родилась из чувства, давно исчезнувшего из нашего мира. Поэтому-то фон Бинген опять вошла в моду, как и фегорианский хорал, из-за ностальгии по прошлому. Того ощущения, что породило эту музыку, уже нет, а музыка осталась. Загадка, с которой борется и твоя подруга. Кстати, это точно то же время. Для Хильдегард фон Бинген гибель Урсулы и ее одиннадцати тысяч дев была реальностью, так ее взволновавшей, что она сочинила эту ораторию. В Венеции, в Академии, висит целая серия полотен Карпаччо с изображением истории святой Урсулы. Но это уже Возрождение. Стиль, красота. Великолепные картины, однако настоящей набожности уже нет. Еще чуть-чуть, и человечество начнет шлифовать линзы. Кстати, первыми здесь были твои соотечественники, если Спинозу можно считать голландцем. Вот так и начали подпиливать ножки под Престолом Господним. А ты уже попрощался?

Артур понял, что Арно говорит про Элик.

– Прощаньем это трудно назвать. Она даже не знает, что я сегодня уезжаю.

Арно промолчал.

– Может быть, ты сообщишь ей, что я уехал? У меня у самого не было случая.