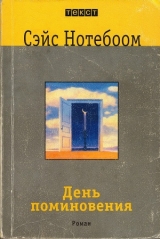

Текст книги "День поминовения"

Автор книги: Сэйс Нотебоом

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)

Повесив трубку, он посидел некоторое время неподвижно. Как сообщить человеку, не дававшему своего адреса и никогда ни о чем не спрашивавшему, что ты уезжаешь на неделю с лишним? Видимо, никак. Не вставлять же записку в свою собственную дверь. Однажды он спросил Элик, почему она не говорит ему, где живет.

– Вовсе не из-за другого мужчины, если ты этого боишься.

Как ни странно, мысли о другом мужчине у него не возникало. Он так ей и сказал.

– Значит, сейчас ты тем более думаешь, что дело в мужчине. Отрицательный ответ на незаданный вопрос есть утверждение. Доктор Фрейд.

– В этом я ничего не понимаю. Но я понимаю, что ты приходишь, когда тебе хочется, уходишь, когда тебе хочется… и мы ни разу толком не разговаривали, только один раз на Павлиньем острове и один раз в Любарсе…

Остального он не сказал.

– Не выношу, когда ко мне предъявляют претензии.

Она отступила от него на шаг и, словно защищаясь, вытянула вперед руку. Так они постояли некоторое время. Она все время хочет что-то рассказать, думал он, но у нее не получается. В конце концов она отвернулась и сказала:

– Если ты считаешь, что мне лучше не приходить… Я… я привыкла быть одна…

– Но сейчас-то ты не одна.

Ему захотелось обнять ее, но об этом и подумать было страшно. Одиночество, озлобленность, все это так пугало его. Человек, прячущийся в самого себя. Панцирь, отсутствие.

– На мой счет не строй никаких планов.

Такие слова она однажды все-таки произнесла.

– По-моему, тебе пора на попятный.

Это сказал Виктор. Артур ничего ему не говорил, но тем не менее Виктор высказал свое мнение. На попятный. Как это? С ним случалось такое во время опасных репортажей. Когда нечаянно заходишь слишком далеко, и вдруг оказывается, что опасность окружает тебя со всех сторон. И ощущаешь одну лишь панику, пока цсе не заканчивается в очередной раз хорошо. Но чем все закончится в этот раз, он представления не имел.

* * *

На пароме Хельсинки – Таллин финны перепились еще до выхода из порта. Съежившись от холода, Артур стоял на палубе и снимал бурлящий след за кормой.

– Вы не боитесь, что пальцы примерзнут к камере? – спросил его режиссер-фламандец и поспешил в каюту.

Артур был знаком с Хюго Опсомером уже много лет, это была дружба без лишних слов. Артур знал, что Хюго восхищается его документальными фильмами, и ценил, что этот режиссер никогда не спрашивал у него, почему он любит работать простым оператором. Время от времени, если надо было кого-то подменить, Хюго звонил Артуру и приглашал его иногда на небольшую, иногда на более серьезную работу. Артур любил работать с фламандцами. У них нет этого голландского наигранного веселья, и, в отличие от распространенного среди северян мнения, они сохраняют некоторую дистанцию в отношениях, связанную с уважением к другому человеку. Работая с голландцами, он в последнее время стал чувствовать себя чужим среди своих: из-за того, что он так часто и, главное, так подолгу жил за границей, он перестал ориентироваться в голландских текущих событиях, узнавать лица на экранах, не знал, чем модно увлекаться и кому подражать. Фламандцам же это в глаза не бросалось, потому что для них он в любом случае был голландец.

По мере того как судно выходило в открытое море, усиливалось волнение. Он видел, как ледяные волны накатывали одна на другую, серо-ледяные, зелено-серые, вода точно излучала холод. Примерно здесь и затонул несколько лет назад тот паром с восьмьюстами пассажирами на борту. Тогда об этом столько говорили, а теперь уже забыли. Тонкая пленка – и хаос; оказывается, за какой-то час можно полностью исчезнуть. Кадры, запечатлевшие панику, кадры, запечатлевшие гибель; вертолеты спасательной службы над безразличными ко всему ледяными волнами, а затем это оглушительное забвение, словно погибшие тогда люди никогда и не жили на свете. Правы ли те, кто жив?

Эстония. Однажды он уже был здесь. Лютеранские церкви с гербами балтийских баронов, русские церкви с запахом ладана и с византийскими песнопениями, плохие дороги и новые дороги, разрушения и новостройки, русские шлюхи и сутенеры в кожаных куртках и с мобильными телефонами. Здесь долго хозяйничали русские, примерно половину местного населения они депортировали и заменили своими соотечественниками, и до сих пор еще над этой маленькой страной нависает тень огромной страны. На улицах слышатся одинаково часто и русский язык, и эстонский, всегда казавшийся Артуру таким загадочным, потому что в нем нет никаких знакомых элементов, за которые можно было бы зацепиться. Может быть, потому-то он и согласился на эту работу. Разумеется, съемочная группа будет разговаривать по-голландски, зато в остальном он будет свободен от какого бы то ни было языка и значения и ему ничего не надо будет понимать. Когда она снова пропала на несколько дней, он немедленно согласился на срочную работу у Опсомера и отказался от менее срочной для Нидерландского телевидения, чтобы избавиться от тяжкого бремени ожидания. Потом она снова пришла к нему, но он уже ничего не сказал ей о своем отъезде. Как аукнется, так и откликнется – глуповатое выражение, но он на самом деле начал замечать за собой желание платить ей ее же монетой.

По неожиданной волне пьяных криков он понял, что кто-то вышел на палубу.

– Мы за тебя переживаем, – сказал Хюго Опсомер, – если наш оператор превратится в ледышку, то кто же будет снимать? Дорогой мой, ты уже похож на…

Артур так и не узнал, на кого он похож, потому что сравнение унес ветер. В салоне было слишком жарко. Смех, игровые автоматы, телевизоры, говорившие на непонятном языке. Как спастись от пошлости мира?

– Давай-ка выпей водки. Вернись в мир живых.

Он был уже не в силах отогнать свои мысли. Бывают ли еще на свете просто влюбленные люди? То и дело слышишь, что кто-то кого-то заколол ножом, пристрелил из пистолета от ревности, но чтобы просто влюбиться? К ней это слово не подходило абсолютно, она рассмеялась бы, если б услышала. Но сколь близок человек к этому состоянию, если он каждый вечер сидит в берлинской квартире и с нетерпением ждет шороха за дверью. И почему именно та, что почти всегда молчит или говорит только с другими, но не с ним, чьи глаза глядят сквозь него, чье белое тело, точно сделанное из алебастра, так и стоит перед его мысленным взором среди этой сотни пьяных туш, хотя при малейшем прикосновении его пальцев оно тотчас от него отодвигалось, ее тело, овладевавшее им без тени сомнения, отводившее ему лишь роль припускного жеребца, на которую он, вопреки всему, неизменно соглашался и, более того, мечтал о следующем разе, чтобы снова произошло то, что происходило с ним в его берлинской комнате, заклинание, не терпевшее слов, во всяком случае тех слов, которые, сказав правду, скажут и об измене, измене по отношению к прежней жизни, не ведавшей такой напряженности.

– С чего мы завтра начнем? – спросил он.

Хюго Опсомер достал из портфеля книгу и показал Артуру памятник Сталину, лежащий на спине среди мусора. Артур смотрел на него и пытался понять, что именно здесь не так. Он спросил об этом Опсомера, но тот успел уже хорошо изучить фотографию.

– Дело в фуражке, так ведь? – сказал режиссер. – По идее при падении фигуры она должна была бы свалиться.

– Но когда этот памятник поставят вертикально, для нас не будет в нем ничего интересного.

– Не беспокойтесь, его больше не поставят. Даже ни один русский в Таллине не станет поднимать этот памятник.

И он был прав. Именно этот памятник, как не что иное, мог объяснить происходящее в Прибалтийских странах. Даже не потому, что это был Сталин, а потому, что здесь горизонтально лежало то, чему следовало стоять вертикально. Это был скинутый, опрокинутый мир. Человек с рукой, по-наполеоновски засунутой между двумя бронзовыми пуговицами мундира, выглядел особенно смехотворно именно потому, что фуражка не свалилась с головы, когда он падал, – и все увидели, что это всего лишь кукла, жалкий истукан, на которого даже не распространяются законы природы. На фотографии было видно, что он покрылся грязью и оброс сорняками, точно так же и та страна, в которой он царил и которой безжалостно правил, постепенно забудет и искоренит кошмар его господства, так что в один прекрасный день от сталинизма не останется ничего, кроме ругательства. Все это прошло, танец окончен, миллионы расстрелянных, замученных, умерших от голода, погибших под пулями исчезли в земле, которая приняла их всех, – так же, как море приняло жертв кораблекрушения, всех, полностью, незримо.

В течение двух недель они будут работать среди людей, которые все помнили, и людей, которые ничего не помнили или не хотели вспоминать, – тех, кто выжил, кто родился позже, младшего поколения, чьи дети прочтут о событиях минувшего века по школьным учебникам. Домашние задания, уроки. И это будет больше похоже на сверкающую, бурлящую поверхность воды, чем на скрытую там, в глубине, и уже недоступную человеческому знанию смерть.

После двух неудачных попыток, когда Элик Оранье скреблась под дверью Артура Даане, но в ответ слышала лишь тишину, означавшую отсутствие хозяина, она хотела было позвонить Арно Тику, но решила этого не делать. Успеется.

И вот она опять сидит у себя в комнате, стараясь не думать о своей напрасной прогулке по городу, гладит на готический шрифт в раскрытой перед ней книге «Die Urkunden Kaisers Alfonso VII. von Spanien» [37]37

«Документы императора Альфонсо VII Испанского» (нем.).

[Закрыть]и пытается сосредоточиться на тексте. Ну и паутина! Один – единственный раз сын Урраки назвал себя императором, но больше не делал этого до самой ее смерти, и единственный источник, сообщающий об этом, – запись нотариуса из монастыря Сахагун, монаха, явно близкого ко двору королевы. Архиепископ Толедо, епископы Леона, Саламанки, Овьедо и Асторги и еще несколько высокопоставленных лиц скрепили документ своей печатью, и произошло это 9 декабря 1117 года. Элик посмеялась над нелепостью даты, потому что ее точность ассоциировалась с секретаршами, офисами, электронной почтой и компьютерами. Какой прок от такой вот случайной даты? Она попыталась представить себе календарь за 1117 год с клеточкой «9 декабря». И все же этот день когда-то был на самом деле: в монастыре действительно собрались на совет влиятельные персоны, чтобы заверить выведенные каллиграфом-монахом фразы своими стилизованными подписями. Все это было, было, но сейчас не хотело становиться правдой. Одно соображение, высказанное научным руководителем так, чтобы как можно больнее задеть ее, до сих пор звучало у нее в ушах.

– Должен вас еще раз предупредить, что такая давняя и темная история – болото, где легко утонуть. Я пролистал этого вашего Рейли и ужаснулся из-за одного только списка литературы. Вы уверены, что хотите пуститься в столь трудное плавание? Вы, конечно, знаете испанский, поэтому для вас это менее темный лес, но все же. На некоторых страницах примечаний больше, чем текста, что само по себе не страшно, но подавляющую часть цитируемых документов в Голландии не найти, даже в книгах. Вам придется поехать в Клюни, Сантьяго, Порто, в Национальный архив в Мадриде… и еще есть важные арабские источники, так что потребуется помощь арабистов. От моего руководства много не ждите, придется обращаться за консультациями к другим, например, в Лувенском университете есть специалист, который намного больше в курсе дела, чем я, ведь я вам с самого начала сказал, что это не моя область, а уделять ей слишком много времени я тоже не могу, поскольку пишу и свою книгу тоже… Я разрешил вам взять такую тему, потому что вам хочется ею заниматься, но в один прекрасный день вы окажетесь перед гигантской горой исписанной бумаги, недоумевая, зачем все это… Моммзен, – сказал руководитель, и Элик знала, что сейчас последует, это была его любимая цитата, – Моммзен говорил: «Тот, кто пишет историю, обязан быть политическим наставником», а в вашей теме я ничего подобного не вижу. В смысле, не вижу в ней общественной пользы. Когда углубляешься в столь далекие времена, надо постоянно помнить, что даже простейшие вещи тогда были совсем другими. Ну, скажем, дорога не была дорогой в нашем понимании, расстояния не были расстояниями. Говоря «дорога», мы представляем себе то, что видим за окном, а рассуждая о расстоянии, нам трудно понять, за какое время оно преодолевалось… К примеру: в конце тысяча сто восемнадцатого года Папа Римский Геласий отправляет в Испанию нового папского посланника, кардинала Дьёдсди, изумительная фамилия. Но как вы полагаете, сколько времени у него занимает дорога? Он должен был созвать на собор в Овернь епископов Иберии и одновременно попытаться сохранить взрывоопасный, но все же мир между Альфонсо и Урракой, иными словами, между Арагоном и Кастилией, чтобы у Альфонсо были развязаны руки для боевых действий против мусульман, у которых ему предстояло отвоевать Сарагосу. Но наш Дьёдеди везет с собой также тайное послание к Гельмиресу, епископу Сантьяго и союзнику Урраки. Гельмирес тоже собирался приехать на собор в Овернь, но для этого ему требовалась охранная фамота от Альфонсо, которую он никак не мог получить. Об этом он узнает в монастыре…

– В Сахагуне.

– Ну да, вы, разумеется, обо всем читали. Не важно, это я привожу в качестве примера, чтобы вы поняли, что я имею в виду. И вот Гельмирес ждет в Сахагуне, не доставят ли ему все-таки охранную фамоту, а тем временем, уже в тысяча сто девятнадцатом году, я только и толкую что о времени и расстоянии, тем временем Папа Римский умирает в Клюни… и все это надо свести в единую картину, потому что половина документов противоречит друг другу, за счет чего образуется слишком много места для умозрительных построений…

– Но ведь несколько веков спустя мало что изменилось. Когда отправлялся корабль в Чили, то Карл Пятый узнавал только через год, доплыл он или нет. Для историка тут нет ничего удивительного.

– Но о более поздних периодах у нас больше сведений.

– Так я же и хочу собрать максимум сведений о моем периоде. Кроме Рейли, про Урраку никто толком не писал.

– Ну-ну! Честолюбие, значит.

– Наверное.

– И все равно это лишь иллюзия. И не приходите ко мне жаловаться, что задохнулись в выписках. Эта работа займет у вас, а отчасти и у меня лет десять. Не знал, что ваше поколение еще в состоянии мыслить такими временными единицами. Через десять лет я уже буду близок к пенсионному возрасту.

Похоже, понятие времени преследовало господина профессора как навязчивая идея. Один временной отрезок казался ему слишком длинным, другой – слишком коротким, но в любом случае это самое время нельзя было измерить объективно.

Лишь додумав эту мысль до конца, Элик разрешила себе вспомнить об Артуре Даане, но, поскольку в ней тут же закопошилось чувство унизительного беспокойства, она снова запретила себе о нем размышлять и позвонила Арно Тику. По выражению Арно, Артур отправился в кругосветное путешествие в Финляндию и/или Эстонию, откуда вернется в конце этой или в начале следующей недели. Но вот чего не увидел философ: положив трубку, Элик Оранье принялась швырять в другой конец комнаты, том за томом, следующие книги: «Cronica de los principes de Asturias», «Relaciones genealogicas de la Casa de los Marqueses de Trocifal» [38]38

«Хроника королей Астурии», «Генеалогические связи дома маркизов Тросифальских» (исп.).

[Закрыть]и «Die Urkunden Kaisers Alfonso VII. von Spanien», а потом выключила свет и долго неподвижно сидела в темноте.

В тот день, когда Артур вернулся в Берлин, над городом ощущалось что-то вроде первого дуновения весны. Самолет финских авиалиний, на котором он возвращался из Хельсинки, пролетал над центром, так что сверху хорошо был виден этот шрам, который до сих пор никуда не делся, полоса ничейной земли, постепенно заполнявшаяся новыми зданиями, дорогами, пятнами зелени. Он увидел даже четверку коней на Брандснбургских воротах, которым спустя сорок лет снова разрешили скакать на запад, словно им хотелось как можно скорее достичь берегов Атлантического океана. Вот здесь они тогда и танцевали, эти люди, прямо на стене, в нимбе из серебристой воды.

Через два часа он уже рассказывал о них Виктору. Друзья хорошо знали друг друга, знали, кто о чем любит повспоминать, но почему бы не рассказать то же самое снова, тем более что рядом сидел Филипп, у которого в таких случаях загорались глаза, как у ребенка, готового слушать старую сказку хоть сто раз. Виктор в тот исторический день пошел против бурного течения толпы, наоборот, в восточную часть города, «точно одинокий сперматозоид», чтобы навестить старинного друга: «антиисторический экзерсис». Этот друг, скульптор, наполовину парализованный после сердечного приступа, сидел посреди комнаты в инвалидном кресле, «будто каменный гость, только без каменной поступи». По телевизору они видели, как в западную часть города тек мощный людской поток.

– Точно так же они проходили еще в мае мимо Горбачева и Хонеккера на трибуне. С флажками.

– Может быть, тогда шли все-таки другие?

– Это не играет роли. Все равно, люди всегда одни и те же. Как известно, толпа может идти в двух направлениях. Только объясните, в каком сегодня надо. И посмотри, сколько счастья на лицах! Они еще не знают, что их ждет. Хотят получить свою сотню марок. Жаль, что Брехт до этого не дожил. Но он спит. А ты, вообще-то говоря, что здесь делаешь? Ты пришел сюда ровно против движения истории!

Раньше этому другу Виктора заказывали декорации для Театра Бертольта Брехта.

– Что я здесь делаю? Да так, пошел прогуляться. Ведь всем остальным тоже вечером придется вернуться домой.

– Интересно, долго ли они еще здесь проживут. Посмотрим-посмотрим. Я-то никуда не спешу.

– По-моему, ты раньше не был в восторге от окружающих? Всегда называл их мерзавцами.

– Да, но то были моимерзавцы. И я к ним привык. Здесь было намного веселее, чем ты думаешь.

– Для тебя – может быть.

– Господи Боже мой, обменять дерьмо знакомое на дерьмо незнакомое – это что, великие исторические события? Я делал это уже трижды. Сначала Веймарская республика, потом Гитлер, потом Ульбрихт, и теперь снова. Пусть меня оставят в покое. Только посмотри на эти рабские рожи. Всем хочется получить по банану, ну чем не обезьяны в зоопарке!

– У тебя были бананы.

– Не люблю бананов. Больно идиотская форма, и эта юбочка, которую приходится задирать. Вот если бы они были квадратные… Вон-вон, смотри!

По телевизору показывали полную женщину, совавшую себе в рот банан.

– Вот уж полная порнография. Есть вещи, которые надо бы запретить. Хочешь коньяка?

Когда Виктор шел домой, то на Чекпойнт-Чарли ему выдали банан и пачку жевательной резинки.

– Подарки от истории.

Виктор помахал этими подарками, пытаясь попасть в объектив телекамеры, в надежде, что друг увидит его.

В «Альзасе» было почти пусто.

– Как мало народу.

– Футбол, – сказал Филипп. И добавил: – Вы, конечно, отстали от жизни. Футбол – это примерно то же самое, что воскресенья без машин, помните, во время энергетического кризиса? Ни машин на улицах, ни посетителей в ресторанах, ни преступлений. А как с любовью? Как поживает таинственная незнакомка, которую видел один Арно?

– Понятия не имею.

– Почему бы вам не пригласить ее сюда?

– Филипп, я понятия не имею, где она живет.

– Это не беда, – сказал Виктор. – Если хочешь с ней встретиться, то пошли вечером к Шульце. Она, похоже, считает Арно своим гуру. Или партнером для тренировок по боксу. Они постоянно спорят, и всё на возвышенные темы. История как история или история как религия, всякое такое. Достоверные хроники или великие мысли, факты или обобщающие идеи, Бродель [39]39

Бродель Фернан (1902–1985) – французский историк.

[Закрыть]или Гегель, как я понимаю. Бесполезно, но занятно. И немножко антимужские настроения. Арно это нравится. Он любит самоугрызаться. Но она хорошо умеет стоять на своем.

– Ну а ты что о ней думаешь?

Артур услышал в своем голосе нетерпение.

– Красивая женщина. Личность. Если позволишь. Или мне нельзя было с ней знакомиться?

Умница Виктор. В его словах есть доля правды. Что-то было не так в том, что другие запросто могли ее видеть. Ее, которая иногда вдруг появлялась, словно тень, у его входной двери, а иногда надолго исчезала, когда Артур мечтал об ее приходе.

– Будь осторожен.

На этот раз Виктор говорил совершенно серьезно, и Артур почувствовал, что в нем закипает бешенство. Это касалось только его одного. Это была только его жизнь, и не вздумайте вмешиваться! Но он знал, что Виктор дает чисто дружеский совет.

Артур посмотрел на своих друзей: Виктор отвел взгляд, а Филипп не понимал их разговора по-голландски, но знал, что речь идет о женщинах, и был в восторге. Один пришел из тридцатых годов, другой – из восемнадцатого века. Филипп встал, чтобы зажечь свечи на столах. Теперь он казался еще более странным. «Один из трех мушкетеров, скучающий по двум другим». Вера права. Веселый меланхолик.

– Если ты хочешь успеть к Шульце, то пора идти, – сказал Виктор.

– И я должен быть осторожен?

– Ты же все равно не сможешь. Что на роду написано…

– От того не уйдешь, – закончили двое других в один голос.

– Прежде чем вы пойдете к моему конкуренту, позвольте предложить вам шампанского, – сказал Филипп. – Шампанское каскадом.

Он поставил три низких широких бокала друг на друга и стал довольно быстро лить шампанское в верхний, держа бутылку на тридцать сантиметров выше него. Шампанское, пенясь, перелилось через край и потекло во второй бокал, потом в третий, но как только и этот наполнился, Филипп разнял бокалы.

– A nos amours, за любовь, – сказал он.

– И за весну.

– Ты когда уезжаешь? – спросил Филипп у Артура.

– Он только что приехал.

– Послезавтра, – сказал Артур.

В последний день таллинских съемок Хюго Опсомер принес ему факс.

– Вот, смотри! Наконец-то, два года выпрашивал. Старый проект, давным-давно о нем мечтаю…

– И в чем он состоит?

– Паломничество по восьмидесяти восьми японским храмам. И мне разрешено взять с собой собственного оператора.

Артур сказал режиссеру «да», но почти сразу пожалел об этом. Впрочем, скажи он «нет», то жалел бы не меньше.

– Восемьдесят восемь храмов, – произнес Филипп мечтательно, – и сколько же времени это займет?

– Несколько недель, а то и больше, пока не знаю.

– И ты вернешься, чистый как младенец.

– Бог его знает.

Они вышли на улицу.

На Кантштрассе Виктор остановился возле одного дома.

– Помнишь, как здесь стояли поляки у входа в магазин «Альди»? [40]40

Сеть дешевых магазинов.

[Закрыть]Как они таскали огромные коробки с телевизорами и видеомагнитофонами? Когда это было, лет семь назад? А теперь они разбогатели. Признай, что это очень и очень занятно. Приезжает сюда Горбачев, целует Хонеккера, и весь карточный домик разом рассыпается. Ведь что происходит у нас на глазах? Поляки вернулись к себе домой и теперь сами производят телевизоры. Мы сидели у постели мировой истории, но пациент, оказывается, был под наркозом. Впрочем, он и сейчас еще не вполне очнулся.

– А пациент – это кто?

– Мы, ты и я. Все. Разве ты не чувствуешь жуткую сонливость? Ну конечно, бурная деятельность, восстановление, демократия, выборы, приватизация государственных предприятий, но все немного как во сне, как будто это все неправда, как будто кто-то ждет еще чего-то другого. Пожалуй, я не хочу знать, чего именно. Malaise, mal a l'aise, [41]41

Недомогание, смутное беспокойство, недовольство (фр.).

[Закрыть]никто не чувствует себя в своей тарелке, особенно здесь. У нас был такой уютный спокойный домик, и вдруг задняя стена рухнула, поднялся ветер и в дом повалили незнакомые люди. Как во сне, и еще как в зале ожидания… под тоненьким слоем этой бурной деятельности, активного движения, этих «мерседесов» и «ауди» – ощущение «все идет хорошо, только почему-то всем плохо, где мы допустили ошибку»…

– Послушай, Виктор, может быть, ты слишком давно туг живешь?

– Может быть. Это и правда заразно. Но я люблю, чтобы было немножко тоски, их немецкой Schwermut.

Ответить тут было нечего. Но Артур чувствовал другую усталость, после слишком короткой ночи и раннего отъезда, после парома до Хельсинки и финской водки в самолете до Берлина, прибавьте к этому скорое путешествие в Японию и мысль о том, что она,может быть, окажется в ресторане у Шульце. Артур отметил про себя, что даже мысленно никогда не называет ее по имени. О том, что имена нужны, говорила Эрна. Как это она сформулировала? Не употребляя имен, ты их отталкиваешь от себя. А может быть, именно к этому он и стремится? Хочет ли он, чтобы она оказалась у Шульце, или нет? Нет не хочет, сейчас, когда кругом люди, не хочет – но, обнаружив, что ее там и правда нет, он расстроился.

– А, наш Мальчик-с-Пальчик! – воскликнула Зенобия. – Садись ко мне поближе. Расскажи, пожалуйста, скольких русских ты видел?

– Я тут кое-что для тебя привез.

Зенобия принялась внимательно рассматривать открытку, которую он дал ей. Розовощекий малыш с вишнево-красными губами и в большой меховой шапке немного набекрень. His Imperial Majesty the Crown Prince: Его Императорское Высочество Цесаревич. Зенобия вздохнула. На другой открытке она увидела фотографию первого петербургского трамвая, который едет по мосту через Неву. Офицеры на велосипедах.

– Da capo ad infinitum. Бедняги русские. Им снова начинать с самого начала. Его императорское высочество пролежал спокойно семьдесят лет в земле, а теперь его собираются перезахоронить, причем желательно в присутствии Ельцина. Романовы, Распутин, попы, ладан, Достоевский, уже можно начинать все заново. А закончится дело теми же самыми начальниками в шляпах на большом балконе. Господин Шульце, пожалуйста, принесите мне водки. Ты хоть видел красивых россиянок?

– Он у нас уже едет в Японию, – сказал Виктор.

Господин Шульце подошел к их столику и склонился к Арно.

– Представьте себе, что я недавно прочитал, господин Тик, – сказал он, – оказывается, ваша книга про нашего великого Гегеля переведена на испанский.

– Умоляю… – пробормотал Виктор, но Шульце было уже не остановить.

– И поэтому я хочу предложить вашей компании по бокалу «Бееренауслезе», вина из отборных ягод. У вас в Голландии такого нет, – сказал он, обращаясь к Артуру.

– В Голландии есть просто Вегеп, бурые мишки… – пробормотал Виктор.

– Для производства этого вина самые последние виноградины, которые еще остались на лозе, осторожно срывают по штучке. Французы называют это pourriture noble,благородная гниль. По случаю такого события только такое вино и можно пить. И еще я подам всем по кусочку гусиной печенки. Да уж. По небольшому кусочку, потому что затем будет нечто совсем уж необыкновенное, если, конечно, все примут участие… Прощание с зимой, мраком, страхами – мой храм из колбасы! А к нему, конечно, уж ни в коем случае не «Бееренауслезе», а…

– И сколько это будет стоить?

– Ругаться у нас запрещено.

Они ели и пили.

– Гегель по-испански? – спросила Зенобия.

Арно залился краской.

– Я писал эту книжку сто лет назад. Да, испанский перевод, а попытался почитать, такое чувство, что орла заставляют петь.

– Ворону, а не орла, – сказала Зенобия. – А орел – это Кант.

– Нет, Кант – жираф.

– Жираф? Как это?

– Ортега-и-Гасет… – Арно знал все на свете. – Ортега-и-Гасет где-то говорит, что двадцать лет бьш ярым приверженцем Канта, но в какой-то момент стал читать его все реже и реже, «подобно тому, как человек изредка приходит в зоопарк посмотреть на жирафа».

– Все они – чудесные звери и птицы, – сказала вечно молчаливая Вера. – А представляете, каково смотреть на животных сверху?

Храм из колбасы представлял собой весьма внушительную конструкцию. Лиловато-черные, серые шарообразные, маленькие беленькие сосиски, сардельки и колбасы – тонкие красные гирлянды, сцепленные друг с другом, насаженные друг на друга; этот дымящийся собор с контрфорсами и башнями, с портиками и боковыми нефами стоял на газоне четырех цветов: из мелко нарезанной зеленой, белокочанной, краснокочанной и савойской капусты.

– Я атеист, – вздохнул Виктор.

– Тем лучше, – сказал Арно, – иконоборческое движение тоже носило разрушительный характер.

Через полчаса от собора ничего не осталось, они видели, как мясное здание начало медленно рушиться, как зашатались и упали, скользя по вытопившемуся из них жиру, стены, как цвета боковых нефов перемешались, пока в конце концов не осталась лишь бесформенная масса свернувшейся крови, розовые круги с мраморными разводами, пустые шкурки и мелкие кусочки капусты.

– Кровь мучеников, – сказала Зенобия. – Артур! Да ты же заснул! У нынешней молодежи нет никаких жизненных сил. Ты слабее поросенка.

Это была правда. Свечи, темный зал, голоса вокруг, остатки резни на огромном керамическом блюде, рюмки с рейнским вином, все это начало тихонько покачиваться вокруг него, он до сих пор еще находился на пароме, который ранним утром переправил его через Балтийское море. Он почувствовал невообразимую усталость, связанную с увиденным и отснятым за последние недели, со всеми этими людьми, улицами, картинами природы, некое несварение желудка, где поверх остальных блюд теперь лежал еще и поросенок.

Эти образы оставят его в покое лишь через несколько дней, лишь после того, как он составит круглые жестяные коробки в стопку, так что можно будет считать, что кадры, которые сейчас еще живут в его уме, в конце концов умерли и благополучно погребены, потом он отправит их к заказчику, который изрежет пленки на монтажном столике, отвергнет и уничтожит большую часть отснятого. Но к тому времени Артур будет уже в Японии. Тут в нем возникло чувство, которое у представителей его профессии не должно возникать никогда: его начало подташнивать от страха и паники, от нежелания окунаться в новое, от мысли, что он слишком скоро уедет, а душа его останется здесь, в тысяче километрах от тела. («Ты сам себе такое устраиваешь, всякий раз одно и то же». Голос Эрны.) Он знал, что это ощущение постепенно пойдет на убыль, когда он окажется в тишине храмов, и нет ничего страшного в том, что этот зал, где он сидит сейчас со своими друзьями, окажется от него так безумно далеко. Он всякий раз оставлял всю свою жизнь там, откуда уезжал, потому что там, куда он направлялся, его ждала другая жизнь, которая тоже была его жизнью и которую надо было всего лишь надеть на себя; и тогда появлялся какой-то новый человек, но тоже он сам, так что получалось, что передвигается и изменяется не Артур, а окружающий мир. От этого перехода, этого переселения души, бывало иногда больно, но только до тех пор, пока реальность нового места не смыкалась вокруг него и он не становился, как обычно, глазом, который смотрит, снимает, коллекционирует, – другим, но все же тем же самым, человеком, который открывает себя воздействию того места, где он оказался, который невидимо движется среди жизней других людей.

– Уж теперь-то он проснется.

Это произнес голос Арно, но такой взволнованный, что Артур не узнал его.