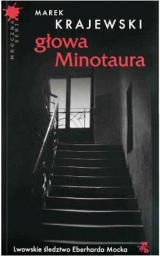

Текст книги "Голова Минотавра"

Автор книги: Марек Краевский

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)

– Зачем это? – спросил Зубик.

– Подозреваемый отличается женской красотой, так? – Кацнельсон выразительно поглядел на начальника. – Если бы у него имелась борода, тогда во Вроцлаве навряд ли бы его сравнили с женщиной, ведь правда?

– Ну, и что случилось с этой бородой, – допытывался Мок. – Вы ему ее оторвали?

– Ну, кое-что произошло. С моим лицом. – Кацнельсон коснулся скулы, на которой расцвел громадный синяк. – Мне не хотелось вам объяснять, когда сегодня вы расспрашивали про синяк, ведь вы же прекрасно знаете, как я люблю неожиданности. – Тут он терпко усмехнулся. – Так вот, когда я потянул Дрешера за бороду, оказавшуюся самой настоящей, на меня набросился какой-то здоровяк, приятель нашего актеришки, который думал, будто я желаю танцору зла. Вот я и получил в глаз.

– А где тот приятель, и как его зовут? – спросил Мок.

– Не знаю, – презрительно пожал плечами Кацнельсон. – Сбежал, а я не мог его задержать. Как раз в тот день не захватил с собой свой револьвер.

После каждого провозглашенного сегодня рапорта Мок все сильнее багровел, особенно со стороны шеи, а уж после рассказа Кацнельсона его шея приобрела пурпурный оттенок. Он вытянул вверх свою короткопалую ладонь – блеснула печатка с ониксом – и глянул прямо в глаза Зубику.

– Прошу, – кивнул тот. – Предоставляю вам голос.

– Благодарю вас, герр инспектор. – Мок поднялся и поглядел на собравшихся. – Мне бы не хотелось вас оскорблять, но очень жаль, что с нами нет комиссара Попельского. Я должен сказать кое-что важное, а он бы хорошо все перевел…

– Его нет, – раздраженно отметил Зубик, – потому что для него все слишком рано. И солнце сегодня светит. Так что он мог бы стать жертвой приступа болезни, которой никто никогда не видел…

– О, простите, пан начальник, – Заремба сорвался с места. – Я видел и ручаюсь…

– Господа, господа! – перебил его Мок. – Прошу прощения, что вмешиваюсь, но сейчас не время ссориться. Господа позволят, если я выскажу несколько критических замечаний о вашей работе?

– Прошу!

Зубик гневно повернулся к Моку, чуть не сбрасывая со стола переполненную пепельницу.

– Во-первых, – гость из Бреслау говорил уже спокойно, – все вы проводите самостоятельные расследования, а нужно ходить по двое! Это же полицейская азбука! На герра Кацнельсона напали. А что бы было, если бы тот Дрешер и вправду был убийцей? Он убежал бы вместе со своим защитником, а полицейский лежал бы без сознания где-нибудь в уголке. Во-вторых, – набрал он воздуха, – вы, господа, слишком легковерны и, прошу прощения, излишне наивны. Как можно идти к подозреваемому и не знать, ни кем он толком является, ни каковы его слабости, ни как его можно прижать, чтобы он во всем признался! Это сэкономило бы вам массу времени, если бы вы расспросили свидетелей про внешний вид подозреваемого, какой он: худой или толстый, есть у него борода или нет…

– Вот только не надо нас поучать! – буркнул Зубик. – Что означает "прижать"? Шантажировать? Мы здесь не применяем шантажа в отношении допрашиваемых, мы действуем в соответствии с законом! А то, что вы нам предлагаете… Это какие-то… Пытки, – вспомнил он немецкое слово. И, акцентируя, сказал: – То все фашистские методы, быть может, они хороши в Германии, но не у нас, понимаете, уважаемый пан криминальный директор?

Прежде чем Мок успел остыть и собрать мысли после такой резкой отповеди, открылась дверь, и в кабинет вошла панна Зося. Ее вид и милая улыбка подействовали успокоительно на всех мужчин. Зубик поправил жилетку на своем выдающемся животе, Заремба стал вращать зрачками, Грабский оторвался от заметок, Кацнельсон перестал массировать скулу, а Мок в одно мгновение забыл, что его чуть ли не прямо обозвали "фашистом".

– Я стучала, оправдывалась секретарша, – но вы, похоже, были слишком заняты совещанием и не слышали. У меня важная телеграмма из Катовиц. Ее только что расшифровали.

– Прочитайте, пожалуйста, панна Зося, – Зубик принял властную позу. – А вы, пан Заремба, переведите все нашему уважаемому гостю.

– В больнице для сумасшедших в Рыбнике – стоп – женщина с лицом, покусанным собакой – стоп – Мария Шинок, двадцать лет – стоп – утверждает, что ее покусал какой-то граф, – панна Зося прочла содержание депеши и поглядела на присутствующих.

– Благодарю, пани, – Зубик не скрывал разочарования, когда брал у секретарши бланк с подписью полицейского шифровальщика. – Что скажете, господа? – Он повернулся к полицейским, когда девушка уже вышла. – Кто из вас желает поехать в Силезию, допросить психически больную женщину, чтобы узнать, кто там ее укусил: граф или тигр? Быть может вы желаете, господин криминальный директор? Ведь оттуда так близко до Вроцлава…

– Вы меня отсюда не выгоните, – сквозь стиснутые зубы ответил Мок, – пока я не найду той свиньи! А в Катовице я поеду, поскольку не пропускаю ни малейшего следа, вы понимаете это, высоко уважаемый и высоко моральный герр инспектор?

– Вы должны сказать "найдем", а не "найду"! – Зубик поднялся. – Это не ваше личное дело!

Нижние челюсти полицейских двигались, словно перемалывали во рту ругательства и оскорбления. Оба они походили на готовящихся к нападению горилл. И в такой позе они находились добрые пятнадцать секунд. Ни один, ни второй даже не моргнул. В кабинете повисла тяжелая тишина.

Первым уступил Мок. Он отошел от стола, надел пальто и котелок, после чего очень медленно сказал:

– Да, вы правы. Я должен был применить множественное число. Мы "найдем" эту свинью. Но это "найдем" относится ко мне и еще кого-то. Но не из присутствующих! С этим кем-то мы вдвоем найдем то чудовище и принесем сюда его голову. Per fas et nefas [108]108

Всеми правдами и неправдами (лат.)

[Закрыть]. Вам известно, что это значит? Судя по вашей мине, вы не знаете. Но тот, другой, латынь знает.

Сказав это, Мок вышел из кабинета полицейского начальника.

Львов, пятница 29 января 1937 года, час дня

На столе в гостиной с затянутыми шторами стояла плоская ваза с большими кусками пирогов с творогом и маком, рядом с ней – тарелки с овощным салатом, штангами [109]109

Своеобразные прямоугольные коржики, в тесто для которых кладут вареный картофель – Прим. перевод.

[Закрыть], украшенными крупной солью и тмином, а так же с селедочными филе на половинках вареных яиц. Слова добродушной Ганны Пулторанос: «селедки из бочки» вот уже много лет, каждую пятницу Эдвард Попельский поправлял, говоря: «А мне всегда казалось, что селедки берутся из моря». Это шутливое исправление входило в обязательную пятничную традицию, и оно вызывало у домашних одну и ту же реакцию: у Ганны – снисходительный кивок головы, у Леокадии – легкую усмешку, а у Риты – презрительно выдутые губы на скучающем лице.

Сегодня Попельский ни с кем в шутку не препирался. Он сидел за столом в своей вишневой тужурке с бархатными отворотами, во рту дымила папироса в янтарном мундштуке, а свежевыбритая голова пахла одеколоном, купленным день назад Леокадией в парфюмерной лавке "Под Черным Псом". Он не коснулся ни пирожных, ни салата, ни любимой селедочки. Комиссар застыл в особой позе дальнозоркого человека, который не желает надеть очков: в вытянутой руке он держал письмо, в другой руке – газету, время от времени переводя взгляд между текстами.

Леокадия знала причину паршивого настроения Эдварда. Ею было небольшой, адресованный лично ему конвертик с выстуканной на пишущей машинке фамилией; это небольшое письмо около часу ночи кто-то сунул в щель для писем. Кузина положила послание на письменный стол брата; когда она несла его туда, то слышала исходящий от него запах дешевых духов. Поначалу ей казалось, что отправительницей является одна из его девиц, с которыми – опасаясь окончательного краха своей и так уже подмоченной репутации – кузен отправлялся в спальном вагоне в ночные поездки в Краков. Правда, потом она эту мысль отбросила. Во-первых, ни одна из этих девиц не могла печатать на машинке, а во-вторых, все эти девки вполне пристойны и они имеют любовников настолько богатых, что пользуются духами и получше. Правда, Леокадия опасалась, что письмецо это связано единственной тайной в жизни Эдварда, которую – несмотря на все ее попытки – он так ей и не открыл.

Когда сейчас она глядела на нахмуренного двоюродного брата, который не прикоснулся к завтраку, то испытывала накапливающуюся злость. Ей надоели эти его утренние настроения, мрачные взгляды за завтраком, невротические психи и безумная любовь к Рите, при которой он изображал из себя властного тирана, хотя на самом деле был псом, вымаливающим мелкие ласки. Но более всего она терпеть не могла этой его фальшивой таинственности. Леокадия прекрасно знала, что Эдвард и так выявит ей причину своего сегодняшнего расстройства, но вначале будет пререкаться, устраивать различные жесты и пантомимические представления, будет сопеть и шипеть, чтобы в конце концов плюнуть на все и рассказать ab ovo. Его реакции и практически все секреты Леокадия знала почти так же хорошо, как партию в бридж с перекрытием. Правда, это вот пахнущее дешевыми духами письмецо несколько выводило ее из равновесия. Леокадия боялась, что оно связано с чем-то мрачным и неведомым, о чем Эдвард ей никогда не рассказывал и никогда не расскажет. Она была почти уверена, что письмо это связано с таинственными визитами в квартире того балеруна, Шанявского, о чем ей рассказала продавщица в магазине искусственных цветов на Галицкой площади, которая частенько в той квартире бывала, скажем, в рамках профессиональных обязанностей.

Леокадия с раздражением смешала карты, которые вновь отказались сложиться в пасьянсе, и разделила их на четыре раскрытых кучки, ищз которых затем она тщательно воспроизвела раздачу в бридже. Это обратило внимание Эдварда. Он отложил письмо и газету. На какое-то время он забыл о своих неприятностях, отломил вилкой кусочек пирога и съел его с явным удовольствием.

– Вот погляди, Эдвард, – сказала его двоюродная сестра, окончательно разложив карты. – Вчера была вот такая раздача. Асессор объявил единицу пик. Его супруга объявила пас. Вот что бы ты сказал на моем месте? Вот мои карты – указала она на одну из кучек худощавой, ухоженной рукой. – Согласился бы ты на пики или показал трефы? И то, и другое весьма сомнительно… Сейчас я расскажу тебе, как все пошло дальше, но вначале внимательно погляди на карты.

Только Леокадия ни о чем уже не успела рассказать, а Попельский проанализировать расклад, потому что зазвенел дверной звонок. Секунд через десять в гостиную вошла Ганна.

– Пан кумисар, – обеспокоенно сообщила служанка, – какой-то алиганцкий пухляк [110]110

Пока что все понятно: элегантный толстяк (как раз это никакой не батярский, а простонародный львовский говор).

[Закрыть]к пану.

– Ну сколько же раз я просил вас, Ганна, – со злостью сказал Попельский, – не провозглашать каких-либо замечаний о гостях! Ведь этот пан мог ваши слова слышать!

– Людзи ратуйци! – Так легко Ганна не сдавалась. – Та он зыхир по нашему ни капуйи [111]111

Тоже все достаточно ясно (учитывая предыдущие примечания): «Люди добрые, так он совершенно по-нашему не понимает»

[Закрыть].

Львов, пятница 29 января 1937 года, четверть второго дня

Мок не произвел особого впечатления на Леокадии, что Попельский сразу же заметил. Он посчитал, что его двоюродная сестра – страстная до мании поклонница бриджа – поступила плохо, поскольку не сумела закончить рассказ о вчерашних перепитиях с раздачами и заявками. Германский полицейский невысоко встал и в глазах Леокадии, когда он скорчил весьма изумленную мину, узнав от Попельского, что от кузины у него нет каких-либо тайн, и что они смело могут говорить при ней о служебных делах. Увидав недовольную гримасу на лице Мока, кузина демонстративно собрала карты со стола и вышла под каким-то предлогом. Попельский не обращал внимания на ее «фи» и «фу», он молчал, а его мысли вновь кружили – как будто бы Мок вообще не существовал – вокруг лежащих на столе газеты и письма. Немец тоже молчал, внимательно приглядываясь к Попельскому, и он не мог сконцентрироваться на том, что должен был сообщить хозяину. Причиной расконцентрированности Мока была селедка, которую он обожал, и которая напоминала ему о том, что с завтрака во рту не было ни маковой росинки. Ганна поставила перед гостем чашку, за что тот поблагодарил широкой, неискренней улыбкой.

– Чему обязан вашему визиту в моих палестинах? – Звон чашки, которую поставили на блюдце, вырвал Попельского из задумчивого состояния. – На совещании у Зубика выявилось что-то новое?

– Есть такой старинный университетский обычай, – Мок взял щипчиками кусочек сахара и бросил в кофе, – родившийся еще в те времена, когда высшее образование не было столь массовым, как сейчас. Студент, записавшийся в новое учебное заведение, наносил визит в дом своих профессоров. Потому-то я и пришел к вам.

– О-о, вы очень добры ко мне. – Попельский пододвинул к гостю плоскую вазу с пирогами. – Но это сравнение шито белыми нитками. Не буду с вами заигрывать, не стану и льстить, что это вы профессор, а я – всего лишь студент. Нет, это было бы неправдой. Мы друг другу равны. Гляньте сами. В газетах так и пишут: "Общество Попельский, Мок и Заремба".

– Звучит красиво. – Мок в предвкушении положил в рот кусочек маковника. – Попельский, Мок и Заремба…

– Я тут даже размышлял над тем, что это может быть за метр.

Комиссар ритмично постучал ногтем по столешнице.

– Ямбический диметр [112]112

Диметр (лат. dimeter), метрич. единица, состоящая из двух метров, например анапест. Д.: U U – U U – U U – U U —. Д. выступает как самостоятельный стих и как часть различных составных метрич. форм. – Словарь античности

[Закрыть]с каталексой [113]113

Каталекса (от греч. kataleksis = завершение, последний слог). В античной метрике названием «каталекса» определяется сокращение последней стопы стихотворения на один краткий слог. (Edukator.pl)

[Закрыть], а последний ямб – это анапест [114]114

В античной квантитативной метрике – метр, стопа которого состоит из двух кратких и одного долгого слога. – Википедия

[Закрыть], – сказал Мок, проглотив кусочек пирога.

– Вы интересуетесь метрикой? – На лице Попельского отразилось изумление, смешанное с радостью. – Я и сам когда-то очень этим интересовался, в частности, акцентирующими несоответствиями в началах диалоговых стихов у Плавта [115]115

Тит Ма́кций Плавт (лат. Titus Maccius Plautus,?254 до н. э., Сарсина, Умбрия – 184 до н. э., Рим) – выдающийся римский комедиограф, мастер паллиаты. Прибыв в Рим, поступил служителем в актёрскую труппу, затем занимался торговлей, но неудачно, после чего работал по найму, в свободное время писал комедии. У Плавта не было патронов-аристократов – он зависел от массового зрителя. Плавту пришлось много путешествовать и встречаться с людьми, принадлежащими к разнообразным прослойкам населения Италии.

Язык его произведений был народным, шутки зачастую непристойные, а действие полно обескураживающих выходок. Использовал музыкальное сопровождение. – Википедия.

Возможно, где-то здесь таится глубииииинная шутка: "народный", "непристойный" язык Плавта и особенности античного метра в стихосложении… Боже, и чем эти "ученые" только занимаются… Но, возможно, переводчик и не прав. – Прим. перевод.

[Закрыть]. Мне кажется, кто-то из ученых из Бреслау писал на эту тему.

– Возможно, не знаю. – Мок ненадолго задумался. – Будучи студентом, я разобрал с точки зрения метрики всю "Касину" и "Авлуларию" [116]116

«Касина» и «Авлулария» («Кубышка», «Горшок») – комедии Плавта, имеются на lib.ru – Прим. перевод.

[Закрыть]Плавта. – Он вынул золотой портсигар и предложил своему собеседнику.

– Вместе с партиями хора? На самом деле? – Попельский несколько секунд глядел на германскую сигарету "Юно" [117]117

В переводе – «Юнона». Что, снова древнеримский след? – Прим. перевод.

[Закрыть], после чего с радостью перевел взгляд на Мока. – И как раз наиболее увлекателен сам разбор! Это словно описывать новые растения и насекомых!

Какое-то время оба молчали, улыбаясь друг другу, а их мысли кружили вокруг давних гимназических и студенческих годов, когда оба они острозаточенными карандашами кроили строки древних поэтов, извлекая из них чистые и хрустальные, словно тригонометрические уравнения, элементы.

– Этот вот диметр с нашими фамилиями, – прервал молчание Мок, – звучит красиво, но он неправдивый. Ведь мы всего лишь члены гораздо большей группы под командованием начальника Зубика. И вместе нас шесть: вы, Заремба, Грабский, Цыган, Кацнельсон и я. Я правильно запомнил фамилии? Этого многовато. Подобная крупная команда несколько инертна, она действует неэффективно… – Он затянулся табачным дымом и внимательно поглядел на собеседника. – Я вам кое-что скажу. Но это между нами… На сегодняшнем совещании мне кое-что пришло в голову… Мы двое, понимаете, только мы двое, должны в этой вот группе создать бригаду из двух человек для специальных поручений. Бригаду привилегированную, с исключительными правомочиями. Только вы и я. Без необходимости подачи отчетов и постоянных совещаний. Ведь это же только потеря времени! Если кто-либо из остальных узнает что-нибудь существенное, он нам обязательно сообщит. Что вы об этом думаете?

Но прежде чем изумленный Попельский успел подумать и выразить собственное мнение, немец начал в хронологическом порядке сообщать об утреннем совещании у Зубика, пока не дошел до ссоры с ним относительно "фашистских методов". Попельский слушал очень внимательно вплоть до момента, когда в рассказе Мока появились многочисленные примеры применения методики нажима, которую сам рассказчик называл "тисками". Он слушал, как вроцлавский полицейский зажал в таких вот тисках одну проститутку-морфинистку, и он чувствовал, как в горле вздымается горечь. Он вспомнил самого себя, шантажирующего в Оссолинеуме невинную девушку. В одно мгновение он вспомнил и увидел все: страх, заплаканные, перепуганные глаза; заплеванную, разорванную визитку рядом с ящичком для библиотечных заявок. Словно разорванная школьная форма на месте насилия.

– Хватит, герр Мок! – резко перебил он гостя. – Неужели вы, столь подробно описывая мне эти сверх-эффективные тиски и критикуя моих сотрудников, втихую предлагаете мне применение преступных методов?! Но прежде всего – бесчестных! К тому же еще, втайне от моего начальника! Разве такими должны быть эти наши особые полномочия?

– Не думал я, что вы такой службист. – Мок положил на столе сплетенные ладони, при этом его запонки тихо звякнули. – Неужели в Польше полицейские – это благородные рыцари, которые всегда сражаются с открытым забралом?

– У вас дети есть?

– К сожалению, нет, – Мок нервно заерзал на стуле, словно был слишком зол на себя за излишнюю откровенность, заметную в выражении "к сожалению". – Я не понял вашего вопроса.

– А у меня – есть. – Попельский положил обе ладони на высоком лбу, и теперь из-за них раздраженно глядел на Мока. – Дочка семнадцати лет. Любимая Рита, которую я воспитал сам. Без матери. И воспитал крайне плохо. А теперь я вынужден защищать ее от Минотавра и многих других мужчин, которые желали бы сделать с ней то же самое, что и он! Ну, ладно, кроме убийства и вырывания плоти… У меня имеется выбор: либо заключить с вами компанию "Попельски и Мок", после чего выслеживать чудище per fas et nefas, либо не обращать внимания на следствие, вести его спустя рукава, и всю свою энергию посвятить охране дочери!

Попельский затянулся сигаретой так сильно, словно желая ее проглотить, после чего со злостью бросил на пол. Но тут же опомнился, не затоптал окурок на начищенном паркете, но схватил со стола письмо, собрал на него алые крошки жара и высыпал в пепельницу..

– Послушайте-ка, Мок. – Попельский сел на место, оттер пот со лба и глянул прямо в глаза собеседника. – Я выбрал второе. Буду охранять свою дочь. Я не стану гоняться за чудовищем. А сейчас, прошу прощения, но мне нужно одеться. Вскоре мне пора идти на работу.

– Я очень уважаю ваши семейные чувства, – Мок сделал вид, будто бы не понимает намеков Попельского, – но вместо ответа на мой вопрос, являются ли польские полицейские рыцарями без страха и упрека, я услышал о ваших страхах перед… трагедией, которая, дай Бог, никогда не встретит вашу дочку!

– Ну да, я говорю довольно хаотично… Я должен перед вами объясниться… – хлопнул поляк ладонью по лысине. – Так вот, уже рассказываю. Я схватил как раз в такие вот тиски гимназическую подругу своей дочери, желая, чтобы она доносила мне, что Рита делает и с кем видится, когда я не могу ее контролировать. Эта подружка, необыкновенно деликатная и тонкая натура, поплакала, поплакала и пережила потрясение. Ведь я желал сделать из нее доносчицу! Я запятнал ее честь! Это все так, будто бы я ее изнасиловал! Вот до чего доводят ваши тиски! А сейчас я кое-что вам прочту!

Попельский встал, надел очки и неспешно начал переводить пахнущий духами листик, на который только что смахнул жар и пепел с сигареты.

– "Уважаемый Господин Комиссар! После нашей последней встречи, и после того, как я увидала в газете фотографию Господина Комиссара, я поняла, насколько важную общественную миссию выполняет Уважаемый Господин, разыскивая то самое чудовище, что загрызает и убивает невинных девушек. Газету с Вашей фотографией я спрятала в ящик моего секретера, и всегда заглядываю туда, когда чувствую, будто бы мне что-то угрожает. Тогда я гляжу на Господина Комиссара, и мне так хорошо, так безопасно… В действительности Господин Комиссар выглядит намного лучше, чем на той фотографии, но и на ней – намного лучше, чем тот жирный пан немец"…

– Покажите мне ту газету! – перебил его Мок. – Я и вправду на той фотографии вышел таким толстяком?

– Ну… – замялся Попельский и подал гостю газету. – Слишком худеньким вас назвать нельзя… Но в реальности вы не такой полный… Просто фотография такая… неудачная… Ну ладно, я продолжаю читать: "После нашей последней встречи я поняла, насколько смешным было мое нежелание сотрудничать с Господином Комиссаром, и что Ваше предложение, да что там! требование, является для меня честью. Нынешнее письмо является доказательством моего согласия.

Спешу сообщить, что Рите может угрожать опасность со стороны нашего преподавателя польского языка, пана профессора Ежи Каспшака. Это молодой преподаватель, что пришел после пани профессор Монкосувны. Он является руководителем театрального кружка и считает, будто Рита обладает громадным актерским талантом. Он постоянно говорит ей об этом и предлагает роли в представлениях. Как мне кажется, это вредно для нее, потому что отвлекает ее от учебы и более важных предметов. А еще больший вред заключается в том, что Рита, похоже, в тайне влюблена в этого профессора Каспшака. Они часто разговаривают друг с другом на переменах, что, естественно, все подружки живо комментируют. С выражениями крайнего уважения, Ядвига Вайхендлерувна".

Совершенно обессилевший, Попельский свалился в кресло под часами. Сизые струи дыма колыхались под ярко светящейся люстрой. От раскаленной печи зияло теплом. Оба мужчины были измучены, они чувствовали себя будто заядлые игроки после картежной игры в течение всей ночи, и которые понятия не имеют, что уже наступил новый день, а они все еще сидят в дыму при затянутых шторах. Попельский расстегнул две верхние пуговки на сорочке и краем ладони оттер пот с головы. Мок обмахивался газетой.

– Откройте окно, дорогой мой герр, – сказал он, – иначе мы здесь задохнемся от жары.

Попельский снял крючок форточки, и в гостиную влился свежий, морозный воздух. Мок со всей своей охотой открыл бы настежь весь балкон, но, как заметил, это было невозможно, поскольку все окна, кроме небольшой форточки, были уплотнены тряпками и заклеены бумагой.

– Так, а теперь позвольте мне резюмировать. Здесь же попробую отстранить ваши опасения, – сказал Мок, вновь лакомо поглядывая на куски селедки. – Сейчас вы крайне взволнованы. Я прекрасно понимаю вашу обеспокоенность тем франтом-учителем, хотя у меня самого детей нет. Но давайте по очереди. Поначалу дело этой школьной подружки. Ну что же, она сделалась доносчицей, поскольку наверняка по уши влюбилась в вас, о чем свидетельствуют некоторые фрагменты письма. Вы обвиняете себя в том, что ее испортили? Так что же, ведь это уже произошло. Какая-то девонька нарушила священные дружеские узы, – ирония в его голосе была очень заметна, – но вы, благодаря этому, контролируете дочку. Только вы все еще страдаете угрызениями совести. Совершенно излишне! Эта малышка Хедвиг [118]118

Немецкий вариант польского имени Ядвига – Прим. перевод.

[Закрыть]раньше или позднее нарушила бы какие-нибудь принципы! И вообще, какое вам до нее дело?! Важна ваша дочка! Ваша кровь!

Провозгласив свою тираду, Мок так грохнул по столу кулаком, что кофейник с остатками напитка протестующе зазвенел. Попельскому показалось, что реакция его собеседника не была естественной, но продуманной и наигранной.

– А вот теперь вопрос следующий, – продолжил Мок. – Вы не желаете вести следствие по делу Минотавра, поскольку на это у вас нет времени? Понимаю, сам когда-то был в подобной ситуации, что мне плевать было на серийно убиваемых людей, поскольку тогда я переживал сильные недоразумения со своей первой женой. То есть, это мне понятно! Все свое время вы должны посвящать защите дочери от всяких там Минотавров. Тоже ясно! Но, Господи Боже мой! Действуйте превентивно! Удалите всяческие дополнительные и второразрядные опасения, какие-то там страхи относительно учителя– соблазнителя! Попытайтесь просто-напросто остудить его ухаживания, схватите его в тиски, а вот дочку отдайте под опеку какого-нибудь полицейского, который не побоится воспользоваться в обороне ее револьвером или хотя бы кулаком! А уже потом, с чистой совестью и ясным умом вы посвятите себя нашему делу… – тут Мок замялся. – Но сейчас… Я вынужден спросить вас еще кое о чем. Прошу прощения за непосредственность данного вопроса. А ваши опасения о дочери, не являются, случаем…

В двери гостиной раздался стук, и после громкого "Прошу!" Попельского на пороге появилась стройная фигурка Риты, которая по пятницам заканчивала занятия именно в это время. Это был ее предпоследний день в гимназии перед зимними каникулами. Под расстегнутым пальто на ней была темно-синяя школьная форма с белым матросским воротником, а ее волосы цвета воронова крыла были спрятаны под теплым беретом. Один локон выскользнул из-под головного убора и спиралью крутился на зарумянившейся от мороза щечке. Рита была красива, как может быть красивой милая молоденькая девушка, еще не умеющая скрывать изменчивых чувств, что пропитывали ее одновременно: начиная от радости по поводу конца гимназического семестра; через удивление при виде Мока, до легкой боязни, вызванной хмурым видом отца. Она коротко буркнула: "Прошу прощения" и исчезла в прихожей. Мок уставился на двери, которые девушка закрыла за собой.

– Ну, сами видите, – вид дочери исправил настроение Попельского в лучшую сторону, – как я ее воспитал? Взрослая девица, а бежит словно серна, вместо того, чтобы надлежащим образом представиться вам! Ну да ладно, давайте закончим наш разговор, а потом я сам вас представлю. Вы что-то хотели сказать о том, что для родителей их дети – самые красивые…

– Я уже ничего… – Мок сморщил брови, как будто бы над чем-то размышлял. – То есть… Я хотел сказать, что прекрасно понимаю ваши опасения в отношении дочери. Замечательно. Но, но! Давайте вернемся к сути. Самое главное то, что я предлагаю вам союз. "Попельский и Мок". Только мы вдвоем. Только вначале вы должны ликвидировать все свои опасения относительно дочки. Это самое главное.

– Хорошо, – твердым голосом ответил Попельский. – Только я сделаю это по-своему. По-рыцарски! Никаких тисков! Тот учитель – человек уважаемый, преподаватель в гимназии! Я сам сделаю это, а вы, пан Мок, будете присматриваться к моим методам, и я докажу вам, что они лучше всякого насилия!

– Хорошо, – разочарованно вздохнул немец. – Но только если ваши методы окажутся неэффективными, вы ставите мне большую порцию водки, хорошо?

– Хорошо, – ответил Попельский машинально.

– Ну так как? Фирма "Попельский и Мок"?

Полицейский из Бреслау протянул поляку правую руку. Комиссар какое-то время мялся, и решение принял, руководствуясь исключительно интуицией. Если бы кто-то узнал, что же повлияло на его решение и заставило присоединиться к этой особенной компании, мог бы долго хохотать. То был перстень-печатка Мока, украшенный ониксом, точно так же, как и его собственный. Мы уже принадлежим к одному клубу, подумал Попельский, вспоминая сцену в купе-салоне, когда они познакомились. Клубу любителей древности и женского тела. "Люблю членов этого клуба", – сказала тогда Блонди.

– Попельский и Мок – произнес комиссар вслух, – подавая свою руку. – Тоже красиво звучит. Ямб и анапест, если не ошибаюсь. А сейчас я хочу представить вам собственную дочь.

Попельский вышел, а Мок схватил ложечкой яйцо с селедкой и жадно проглотил его, после чего откусил кусочек от штанги. После этого он встал, критически оглядел собственное отражение в стеклянной двери книжного шкафа и сильно втянул живот.

Львов, пятница 29 января 1937 года, четыре часа дня

Профессор Каспшак исправлял в пустой учительской работы на тему Большой Импровизации [119]119

Импровизация (от латинского слова improvise – без подготовки, неожиданно) – сочинение поэтического произведения на любую заданную художнику тему без предварительной подготовки. Дар импровизации за редким исключением присущ каждому поэту в большей или меньшей степени. Как на исключительного импровизатора, указывают обычно на польского поэта Мицкевича. Так, описывают одно его импровизированное выступление в Москве в 1826 году на обеде, устроенном у княгини З. А. Волконской в честь Пушкина. Мицкевичу досталась по жребию тема: «Смерть Константинопольского патриарха, убитого турецкой чернью, которого тело было брошено в море и всплыло около Одессы». Простояв несколько минут в молчании и сосредоточившись, Мицкевич начал свою импровизацию; она была так удачна, что Пушкин, потрясенный ею глубоко, в восторге обнял Мицкевича и осыпал поцелуями (А. С. Пушкин, изд. А. Поливанова для семьи и школы, т. I – Мицкевич).

Теперь, что касается "Большой Импровизации". Это монолог Конрада в III части драмы "Дзяды". Монолог этот имеет место в келье монастыря василианцев в Вильно, превращенного в царскую тюрьму. Текст Большой Импровизации представляет собой квинтэссенцию поэта-вещуна и романтической поэзии, одновременно очерчивая кризис романтической концепции поэзии. В монологе проявляется противоречие: герой желает брататься с народом, и в то же самое время требует от Бога власти над народом, которую Конрад желает использовать для того, чтобы осчастливить весь народ и каждого человека. В продолжающем Импровизацию "Видении ксендза Петра" Мицкевич очерчивает программу мессианистической концепции истории Польши. Сама по себе Большая Импровизация представляет собой ведущий пример польской романтической поэзии. – Википедия

[Закрыть]Мицкевича. Это занятие привело его в самое паршивое настроение – преподаватель шипел сквозь зубы и со злостью хлопал тетрадями по столу. Ну почему эти дуры, размышлял он о собственных ученицах, вечно пользуются этим несносно патетическим, столь барочно-болтливым стилем! Вот уже полгода я пытаюсь выбить у них из голов эти глупые привычки, которые привила им та старая склеротичка Монкосувна. О Рее [120]120

Нико́лай Рей ( Миколай; польск. Mikołaj Rej; 4 февраля 1505, Журавно близ Галича – 21 сентября 1569) – польский писатель и музыкант, политик и общественный деятель эпохи Возрождения, шляхтич герба Окша. Считается «отцом польской литературы» – был одним из первых польских поэтов, писавших на польском языке (а не на латыни). Кроме того, Рей первым в польской литературе получил солидное вознаграждение за своё творчество – одну деревню ему дал в награду король Сигизмунд I Старый, другую – король Сигизмунд II Август. – Википедия

[Закрыть]писали языком Рея, а о Мицкевиче – языком Мицкевича! Ну да ладно, я все это искореню! Прочитают несколько аналитических работ Клейнера [121]121

Юлиуш Клейнер /Juliusz Kleiner/ (род. 24 апреля 1886 г. во Львове, ум. 23 марта 1957 г. в Кракове) – польский историк польской литературы. Является автором учебника «Очерк истории польской литературы» (два тома, 1932 и 1939 гг.), тома эскизов под названием «В круге Мицкевича и Гёте», множества исследований, рецензий, статей, мемуаров. Сыграл серьезную, новаторскую роль в истории польских гуманитарных наук в начале ХХ века. – Википедия.

[Закрыть]и станут писать тем же стилем, что и он!

Преподаватель польского языка и литературы в подобные моменты вспоминал собственную магистерскую работу, которую написал о романтической драме и защитил десять лет назад summa cum laude именно у профессора Юлиуша Клейнера. Те славные моменты заставляли его гордиться, и они были – как он сам понял через несколько лет – прелюдией к его блестящей карьере. Благодаря протекции директора Большого Театра, самого Виляма Хорчицы, которому он неоднократно ассистировал, сразу же после университета, двадцатилетним молодым человеком он получил должность профессора польской литературы в гимназии Королевы Ядвиги. Протекция та была исключительно эффективной, поскольку сломила сопротивление пани директорши, Людмилы Мадлеровой, которая на свободное место приняла бы, скорее, какого-нибудь человека постарше и поспокойнее, но не красавчика, закутанного в плащ идальго, который был способен замутить голову не одной ученицы. Профессор Каспшак – к громадному облегчению пани директор – через год работы в гимназии женился, а его жена, старше его на несколько лет окрещенная еврейка, за десять лет совместной жизни родила четверых детей. Педагогические достижения Каспшака, а более всего – драматические, были настолько серьезными, что директор Мадлерова согласилась с его просьбой, чтобы он всегда преподавал в седьмых и восьмых классах, где читал романтизм и модернизм. Учитель, чтобы содержать увеличивающуюся семью, взялся сотрудничать с несколькими известными ему театральными режиссерами. Сотрудничество это было наполовину тайным и заключалась в предоставлении театрам зрителей. Каспшак со своими ученицами ходил на спектакли – нередко, на одни и те же – по два раза в неделю, а театральные администраторы втихую выплачивали ему надлежащий гонорар – по злоту с ученической головки. Так что полонист [122]122

Преподаватель или филолог, специализирующийся в польском языке или литературе – Прим. перевод.

[Закрыть]неплохо зарабатывал, пользуясь уважением и знакомствами в театральной среде, а более того – серьезным уважением в просветительных учреждениях в связи с неустанной внеурочной деятельностью, заключающейся в постановке нескольких драматических спектаклей за год в гимназии Королевы Ядвиги. Эти успехи сильно изменили его. Он сделался надменным, самоуверенным и в чем-то даже нагловатым. Помимо театра света белого не видел и даже начал небрежно относиться к своим учительским обязанностям. Целыми месяцами он не проверял классных работ и домашних заданий, на что вежливо, хотя и весьма решительно, обратила его внимание директор Мадлерова, обеспокоенная жалобами родителей. Тогда Каспшак возненавидел родителей и учительскую работу и с нетерпением ждал конца школьного года и каникул, после которых его ожидало теплое местечко в школьном попечительском совете.

Он с облегчением бросил на кучку последнюю тетрадь с исправленной классной работой, зная, что перед ним всего лишь один рабочий день, а потом целых две недели зимних каникул. Это время он посвятит разработке концепции нового спектакля, который – как ему обещали – несмотря на занятость в нем актрис-гимназисток, выйдет в свет на нормальной театральной сцене, и спектакль этот увидит весь Львов. Преподаватель оделся, схватил трость со шляпой и вышел из гимназии, едва кивнув швейцару.