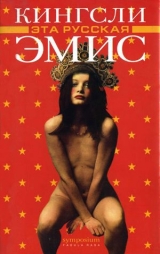

Текст книги "Эта русская"

Автор книги: Кингсли Эмис

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)

– Ричард… ну о чем вы… да кто сказал, что вы должны от нее отречься?

– Единственное, что всегда было подлинно и непреложно в моей жизни, – это, если хотите, мое научное кредо, верность моему делу, приверженность тому, что я считаю истиной, – простите, может, я перейду на русский?

– Нет, не надо, продолжайте по-английски.

– Все мои взгляды, все мои убеждения требуют, чтобы я признал Анну скверным поэтом и, соответственно, не ставил подписи под ее воззванием; тем самым я отрекусь от того, в чем она видит смысл своего существования, и громко, недвусмысленно, необратимо объявлю о своем отречении. Разве после этого она сможет со мною жить? Я уверен, вы это понимаете. А если так, Энди, вам должно быть ясно, почему я так нуждаюсь в моральной поддержке.

В комнате повисло молчание. Ричард обнаружил, что уже не в первый раз прикладывается к рюмке, незаметно наполненной Котолыновым заново. То, что он только что произнес вслух, он уже не раз проговаривал мысленно, в том числе и про отношение к своим былым подружкам, граничившее с бессердечностью. Все это тем не менее было истинной правдой, и он от души надеялся, что сможет удержать ее в памяти.

– Ну ладно. – Котолынов вернулся на свое место. Говорил он даже серьезнее обычного. – Моральную поддержку я вам окажу. Я понимаю, почему вам тогда захотелось перейти на русский, и тем не менее стану продолжать по-английски. Для вас ваше научное кредо – единственная в своем роде редкость; собственно, среди людей это и вообще большая редкость. Если вы поступитесь им, даже из самых лучших побуждений, то утратите его окончательно и бесповоротно. Вряд ли существуют какие-то закономерности, описывающие, что происходит с людьми, попавшими в такое положение, но я сомневаюсь, чтобы это шло им на пользу. Так что не делайте этого, Ричард. Проявите твердость при следующей встрече с ней: прости… но подписать не могу. Возможно, на этом ваши отношения и закончатся. Хотя, возможно, и нет. Если да, возможно, вы потом встретите кого-то еще, хотя, с другой стороны, опять же, возможно, и нет. С людьми всегда так – ничего определенного и ничего постоянного. Некоторые вот даже берут и умирают. Хотя и не все. Конечно, без Анны вы еще довольно долго будете несчастливы, но если вы такой же, как и другие мои знакомые англичане, отсутствие счастья для вас не слишком большая беда. А что касается того, поступать ли вам по велению совести, – это совсем другой разговор.

Ричард подождал.

– И это все? – спросил он наконец.

– Добавлю только, что ставить принцип превыше человека довольно-таки смешно, но в данном случае человек – вы сами, так что ничего страшного.

– А Анна? Разве не получается, что я ставлю принцип превыше ее тоже?

– Пожалуй, да. Только пройдет еще пара недель, и как вы будете относиться к человеку, ради которого поступились принципом? А если кто-нибудь – причем это может прийти в голову только кому-нибудь, очень похожему на вас, – попытается вас убедить, что вы уже поступились своей совестью, когда легли с ней постель, зная, какой она никудышный поэт, скажите ему от меня, что все мы не без греха, поняли?

Перед тем как они расстались, Ричард успел спросить у Котолынова, что тому понадобилось в Лондоне.

– Слушайте, если хотите. Сюда притащился мой американский издатель. Звать его, кто бы мог подумать, Клинт Каутски. Представляете, каким американцем я кажусь самому себе в его обществе? У Клинта очень симпатичная жена. Нет, Ричард, ничего такого, всего-навсего очередное явление полковника Томского. Миссис Коттл не слишком любит Лондон, в этом единственная причина. С другой у меня все кончено. Счастливо, и удачи вам. При следующей встрече я попрошу вас просветить меня относительно того, чего я не знаю о крикете.

Когда Ричард вышел из отеля, мысли его были слишком оформлены и упорядочены, чтобы это можно было назвать просто решимостью. Решено – он отказывается подписать Аннино воззвание, отказывается окончательно и бесповоротно, без всяких дипломатических уверток, о которых Криспин рассуждал за обедом. Собственно,именно Криспиновы рассуждения о возможных выходах и подтолкнули его к окончательному решению. Или, возможно, оно явилось раньше, гораздо раньше, в миг, который теперь не разглядишь и до которого не дотянешься, в те времена, когда ответы приходили еще до того, как возникали вопросы.

Ричард редко брался рассуждать на подобные темы и довольно скоро бросил и на этот раз. Его немного смутило, что он пока не испытывает никакой особой тоски, никакого отчаяния при мысли о том, что неизбежно утратит Анну, а если и не утратит, все, что было между ними, даст непоправимую трещину, – не испытывал он даже особого душевного разброда, кроме разве что обычного, ненавязчивого, подспудного, с которым он, собственно, никогда не расставался. Почему? В ответе он был почти уверен – до него еще не дошло. Он вспомнил, как однажды в детстве отец не разрешил ему пойти в поход, в который ему очень хотелось, и как он потом целый час не обращал на это внимания, говоря всем, что ничего страшного, он все понимает. Он вспомнил, как через много лет тетушка рассказывала про его покойного дядю, которому принесли в больницу очень неприятную новость, а он, судя по всему, осознал, в чем дело, только на следующий день. Почему-то Ричард считал, что давно обо всем этом забыл.

Душевный разброд был щедро отмерен ему, как только он подъехал к дому. Внутри стояла тишина – или нет? Нет, не совсем так, сначала не полная тишина, а через несколько минут ни о какой тишине уже не могло быть и речи – на верхнем этаже в полную силу разливались два гневных женских голоса, один явно Корделин, другой – узнаваемый, но безымянный. Впрочем, безымянным он оставался лишь несколько секунд, потом на лестнице показалась пара стремительно спускающихся женских ног, а вскоре появилась и их обладательница – Пэт Добс Она несла поднос с грязной посудой. Не замедлив шага и даже не взглянув на Ричарда, хотя он стоял на виду, она проследовала вместе с подносом на кухню, откуда вскоре раздался средней силы грохот, указующий, что она освободилась от своей ноши. Когда Ричард вошел на кухню, Пэт свирепо и сосредоточенно бросала в ведро объедки и ополаскивала тарелки. Хотя он и потрудился издать при входе достаточно звучные звуки и поздоровался с ней по имени, ответом ему был лишь мимолетнейший взгляд, брошенный приблизительно в его сторону.

Подстегнутый каким-то невнятным воспоминанием, Ричард шагнул к ней, бормоча всякие утешительные слова, вроде: «Ну, ну, душенька, что там такое случилось?» и «Что ты, что ты, зачем же так переживать?», а потом мягко обнял ее за плечи. С готовностью, которая в очередной раз заставила его почувствовать себя дрянью – впрочем, в последний день-другой по-другому он себя и не чувствовал, – Пэт бросила разыгрывать спектакль, нагнула голову и быстро заморгала. Плечи ее немного обмякли.

– Что случилось? – спросил он снова.

Не поднимая глаз, она дала ему исчерпывающий ответ, принявший форму вопроса:

– Кем, интересно, эта гадина себя считает?

– Да, действительно, не худо было бы узнать, кем именно считает себя Корделия. А что такое…

– Ноги моей больше тут не будет, честное слово, она и обычно-то не подарок, не знаю, зачем я сюда притащилась, Гарри считает это идиотизмом, она помыкает мной как хочет, а я почему-то терплю, – милочка, будь ангелочком, сбегай на кухню, приготовь чего-нибудь легонькое и вкусненькое… – Последнюю фразу она начала, подделываясь под Корделин выговор, но на полдороге то ли взяла себя в руки, то ли выдохлась. – А потом – почему у меня все просто плавает в масле, и что я, специально там столько возилась, неудивительно, все холодное как лед, и где перец, да вот же он, с самого начала стоял перед твоим носом, но это оказалось еще и хуже, и с ума я, что ли, сошла, принести этот уродский поднос, когда там полно таких хорошеньких…

– Бросай все это и садись.

– И уж конечно, я могла бы проявить хоть капельку сочувствия в такой ситуации…

– Я потом это домою. Думаю, тебе не мешало бы выпить.

Вообще-то Ричард привык выслушивать, а не проговаривать последнюю фразу, и искренне надеялся, что сумел облечь ее в подобающую форму. Похоже, сумел. Пэт согласилась на джин с тоником и села с ним рядом в гостиной. Судя по всему, она утешилась, хотя и не до конца.

– Я-то думала дождаться какой-никакой благодарности за свою заботу, а дождалась только очередного хамства, – пожаловалась Пэт, не переставая кипятиться. – Причем она нахамила бы всякому, кто сдуру подвернулся ей под руку.

Ричарду пришло в голову, что совсем недавно он увещевал Пэт, которая нахамила ему по поводу его обращения с Корделией, представляя ту несправедливо обиженной жертвой. Впрочем, ему хватило ума ограничиться невнятным сочувственно-подбадривающим бормотанием.

Возможно, Пэт тоже прокручивала в уме обрывки их предыдущего разговора. Отхлебнув джина, она осведомилась:

– Ну, как бы там ни было, ты вернулся? Вернулся ведь, да?

Вопрос, в такой формулировке, открывал необозримое поле для возможных трактовок и ответов. Ричард проговорил:

– Ты не представляешь, как я тебе признателен за то, что ты прикрыла тылы. Мне очень жаль, что тебе так досталось…

– Подожди, я хотела спросить: ты сначала бросил Корделию, а теперь вернулся? Хотя, конечно, если тебе не хочется об этом говорить…

– Почему же, очень даже хочется, если ты согласна слушать. В делах моих пока полный сумбур, но, чем бы все ни кончилось, одно я знаю точно: жить вместе и дальше мы не сможем. Независимо от того что случится или не случится в моей жизни.

– А-а. – Пэт понимающе кивнула. Потом, оживившись, осведомилась: – А что именно может случиться или не случиться?

– Ну… Анна… ну, ты знаешь, эта русская… с ней, мягко говоря, возникли осложнения, или скоро возникнут. Из-за… помнишь, я говорил о ее стихах? Господи, ну, сегодня утром, каким я становлюсь…

– Прости, Ричард, что я наговорила лишнего на эту тему, я была очень расстроена.

– Ничего, мы все были в растрепанных чувствах. Словом, когда мы с тобой это обсуждали, ну, помнишь, когда встретились у входной двери, я сказал тебе, что, на мой взгляд, Аннины стихи никуда не годятся и из этого возникает серьезное затруднение. Помнишь?

– А-а. – На сей раз Пэт произнесла это с отрешенным видом.

– Ну так вот, что было дальше. Я должен подписать бумагу, где говорится, что она – великий поэт, а мне совесть не позволяет.

– Какую еще бумагу? А, кажется, я что-то такое о ней читала. Выходит, тебя просят официально заявить, что она пишет замечательные стихи, а ты считаешь их бредом сивой кобылы и ничего такого заявлять не хочешь. Так?

– Да, причем я твердо решил, что и не стану.

– Что – как ее, Анна? – Анна сочтет за подлое предательство, за удар по ее самолюбию и все такое. Достаточно серьезный повод, чтобы порвать с тобой, а?

Пэт по-прежнему говорила с отрешенным видом, добавив в голос нотку подчеркнутой беспристрастности. Ричард считал, что, в принципе, тон она выбрала верный, хотя ему и не повредила бы небольшая доза сочувствия, вроде проявленного Пэт совсем недавно. В частности, сочувствие придало бы ему уверенности в собственной правоте.

– Пожалуй, – проговорил он, отвечая на ее вопрос – Хотя мне трудно судить. В любом случае она так и останется никудышным поэтом.

– С твоей точки зрения.

– Разумеется, с моей, с чьей же еще? Но ведь речь-то идет не о комнатных шлепанцах, а о поэзии, об истине, какой я ее вижу.

– Понятно. И если ты покривишь душой, тебе придется – придется что?

– Поступиться своей профессиональной честью. Как если бы врач нарушил клятву Гиппократа. Прости за высокопарность.

– Не за что извиняться, ты очень точно выразился. И все-таки, Ричард, если посмотреть правде в глаза, эта твоя профессиональная честь – довольно скользкая штука, а? Я хочу сказать, она же не помешала тебе лечь в постель с этой девицей, – я не хочу сказать, что должна была или могла помешать, но ведь, однако, не помешала. Но тогда все происходило, скажем так, втихую, знали об этом только ты, да она, да те, кому вы сами сказали. Теперь же, похоже, об этом, того и гляди, узнает весь белый свет, и тут-то ты вдруг припомнил про свою научную репутацию, совесть и все такое.

– Я понимаю, что оно именно так и выглядит. Просто я не знаю, что еще могу сейчас сделать.

Пэт давно уже перестала изображать отрешенность, а беспристрастной ее теперь назвал бы только самый пристрастный наблюдатель.

– А я знаю, – проговорила она таким тоном, что Ричард удивился, как это ее чуть выпяченная нижняя губа могла когда-то казаться ему умилительной. – Твое мнение об Анниных стихах – это всего лишь твоя точка зрения, точка зрения специалиста, профессионала и все такое, но не более чем точка зрения. Выходит твоя любовь, или привязанность, как хочешь, к Анне достаточно сильна, чтобы сбежать с ней, довести жену до нервного срыва и разрушить свой брак, но недостаточно сильна, чтобы заткнуть эту самую точку зрения куда подальше.

– А именно, солгать, – уточнил Ричард.

– А до этого тебе никогда лгать не приходилось? Да что ты говоришь? Нет, ты просто не хочешь лгать именно сейчас, именно в этой ситуации. Но даже если то, о чем ты сейчас говорил, в десятки раз важнее, чем следует из твоих слов, разве это повод отказаться от человека, которого любишь? Как ты там выразился? Извини за высокопарность?

Ричард подумал было напомнить, что, за кого бы Пэт его ни принимала раньше, пока он еще остается мужем женщины, которая, сколько ему известно, только что обошлась с Пэт совершенно по-хамски. Впрочем, подумал он об этом не более серьезно, чем о том, чтобы научиться летать.

Пэт тем временем разыграла красноречивую пантомиму, обведя пристальным взглядом роскошно обставленную Корделину гостиную, а потом оценивающе оглядев Ричарда. Наконец она проговорила:

– Как удобно. Как прелестно. Мы пошли пошалили, потом немножко запутались, потом маленько напугались, а теперь, как раз к месту, у нас приключился приступ профессиональной совестливости. Учти, тебе придется долго и тяжко гнуть спину, чтобы вернуть расположение дамы, которая сейчас сидит наверху, и вернуть его полностью тебе все равно не удастся. Но ведь есть ради чего потрудиться, а, Ричард?

Глава восемнадцатая

– Приезжай-ка сюда, и как можно скорее, – раздался в телефоне голос Фредди. Говорила она с несвойственной ей настойчивостью.

– Да я же только что тебе сказал, что в половине двенадцатого встречаюсь с Криспином. Он дома?

– Пока нет. Давай-ка приезжай прямо сейчас Дело в Анне.

– О Господи, – проговорил Ричард в телефон в своем кабинете. – Она тоже собиралась приехать к половине двенадцатого, но…

– А приехала минут двадцать назад. И сейчас лежит.

– Что? Господи, что с ней такое? Она не заболела?

– Не знаю. По-моему, нет. Но что-то с ней не так. Сам увидишь.

Ричард провел беспокойную ночь, причем беспокоили его не только собственные мысли и переживания, но и, так сказать, внешние раздражители. В дальних и ближних комнатах растворялись двери, а потом затворялись либо со стуком, доходящим до грохота, либо с подозрительной беззвучностью. Дважды особенно звучные хлопки, сопровождаемые характерным лязгом, донеслись из его душевой, где Корделия время от времени, но далеко не всегда мыла голову. Были, разумеется, и раскаты шагов на лестнице, было и два периода возни на кухне, разделенных загадочным интервалом примерно в полчаса. В один момент снизу долетел рокочущий бас какого-то духа, или лешего, или, если вдуматься, просто ночного диктора. Некоторые шумы не поддавались расшифровке, как, например, звонкий щелчок, будто выстрелили из мелкокалиберного пистолета, продолжительный нечеловеческий вой, словно закрывались автоматические ворота или маневрировал на круге локомотив, и совсем уж ни на что не похожий звук, словно какой-то увечный монстр медлительно и коряво ковылял по коридору мимо его комнаты. Вскоре после этого послышались человеческие шаги, замерли у его закрытой двери, потом удалились. Словом, на встречу, назначенную в «Доме», он явился бы не в лучшей форме даже без Фреддиного подхлестывающего звонка.

Небольшую, хотя и ощутимую часть пути туда Ричард провел, гадая, действительно ли в голосе Фредди звучал упрек, или то было просто приличествующее случаю притворство, а еще примерно столько же времени убил, упрекая самого себя за мнительность. Мнительность мнительностью, но вид у Фредди оказался не самый приветливый. Волосы ее были собраны на макушке в заковыристую прическу, фигуру облегало сильно декольтированное платье из пунцового бархата с дорогостоящей отделкой, и вообще она выглядела так, будто собиралась на маскарад, хотя час – довольно раннее утро – был для этого явно неподходящий, не говоря уж обо всем прочем. На запястье ее сверкали каменья, а среди них – самые миниатюрные часики, какие Ричарду доводилось видеть. Она отвела его в какую-то там комнату, в которой он уже побывал в прошлый раз, в ту, где стоял Криспинов письменный стол.

– Что-то у нее сегодня головка набекрень, у этой твоей подружки, – сообщила Фредди. – Я даже разволновалась. Похоже, она всю ночь промаялась без сна.

– Где? Я имею в виду, где она, со своей головкой набекрень?

– В гостиной. Я только что туда заглядывала, она лежит с закрытыми глазами, но, по-моему, не спит.

Ричарду уже трудно было побороть ощущение, что натянутость в голосе Фредди проистекает исключительно из тревоги за Анну и мучительного непонимания, чем бы той помочь. Вообще-то Ричарду всегда казалось, что Фредди не способна на такие простые человеческие чувства. Людей, на них способных, в его жизни оставалось все меньше и меньше, хотя раньше, казалось бы, они попадались сплошь и рядом.

– Я могу что-нибудь сделать? – осведомился он.

– Ты можешь с ней поговорить. Когда она сюда приехала, она хотела видеть Сэнди.

– Сэнди? Но…

– Она, видимо, решила, что Сэнди тут живет. Я объяснила, что Сэнди все еще в Тоскане.

– Судя по твоим словам, вы неплохо с ней объяснились. А на каком языке?

– Анна уже знает довольно много английских слов, потом, у нее был с собой разговорник. Хотя она все равно не сумела объяснить, зачем ей понадобилась Сэнди. – Фредди состроила гримасу, означавшую, что повод наверняка был далеко не безобидный. – Или не захотела объяснить.

– А она не попыталась объяснить, что произошло?

– По-моему, она и не хотела этого объяснять, во всяком случае мне. Я нашла в разговорнике фразу про плохое самочувствие, но она только помотала головой.

Пока она говорила, в комнату вошла Анна. Стул Ричарда стоял под таким углом к двери, что он увидел ее секундой раньше, чем она увидела его, и успел заметить, что вид у нее действительно нездоровый, во всяком случае усталый и осунувшийся. Однако, взглянув на него, она улыбнулась и слегка приободрилась, хотя и не до конца. В другое время он, возможно, отметил бы, что ее наряд своей строгостью, подчеркнутой неженственностью составляет полную противоположность Фреддиному – темный пуловер с высоким воротом, возможно, хотя и не наверняка, происходивший с того же рынка возле дома профессора Леона.

– Я услышала твой голос, – проговорила Анна по-русски, и они потянулись друг к дружке. Фреддин голос буркнул что-то насчет кофе, и когда они обернулись, в комнате ее уже не было. Где-то, невидимая, затворилась дверь.

– Мне нездоровится, – сообщила Анна. – Можно мы выйдем подышим воздухом?

– Я как раз собирался это предложить.

– Только сначала меня вырвет. Куда мне пойти?

И заявление, и вопрос застали Ричарда врасплох. К счастью, очень скоро отыскалась Фредди, которая увела Анну прочь. Ричард чувствовал, что, помимо жалости и тревоги за нее, испытывает скрытое раздражение. Он догадался, откуда оно происходит: что-то есть нарочито русское в том, чтобы вот так вот громогласно объявлять, что тебя сейчас вырвет, а потом у всех на глазах отправляться приводить свое намерение в исполнение. Впрочем, поразмышляв еще немного, он так и не придумал, что еще она могла предпринять в этой ситуации, а потом сказал себе, что его первоначальная реакция – это как раз то, от чего ему как можно скорее надо себя отучить, как и от многих других вещей.

Анна возвратилась; выглядела она куда жизнерадостней и благоухала, как опушка соснового леса. Ричард повел ее на воздух, мимо грядок с душистыми травами, среди которых сидел накануне и думал о своей жизни и о ней. За деревьями и подросшим кустарником они набрели на Г-образный кусок стены. Кое-где на ней росли или по ней ползли какие-то овощи, а в углу имелось подобие скамейки, где без особого неудобства могли разместиться два человека. Никаких строений отсюда не было видно. Ричард приготовился выслушивать замечания о том, как то или се похоже или не похоже на то-то и то-то в России, но тут же мысленно ущипнул себя за такие мысли. На деле он услышал безупречно тяжеловесное, почти что британское предложение обратить внимание на то, какая тут тишина и спокойствие.

Ну, тишина и спокойствие здесь не задержатся, мысленно предрек Ричард. Собственно, то, что сейчас произойдет, представлялось ему очень ясно. Ну, будь что будет. Он взял Аннину руку.

– Боюсь, я вчера вечером взяла и напилась, – сообщила Анна.

– А, так ты была на вечеринке? – Это, видимо, была отчаянная попытка пошутить.

– Нет, я была одна. Я не позвонила тебе, потому что боялась, что наговорю лишнего, и все еще сильнее или совсем запутаю, или оно само запутается. Первая причина была в этом.

– Я тоже тебе не позвонил, – проговорил Ричард, и тут понял, что не в состоянии придумать ни единой причины, почему именно он не позвонил, поэтому был только рад, когда Анна сразу же подхватила:

– Ты бы меня все равно не застал. Я гуляла, долго-долго, потом сидела у реки и пила водку, прямо из бутылки, которую мне выдал Хампарцумян, а потом меня застукал полицейский. Он, видимо, меня не арестовал, потому что проснулась я в своей постели, у себя в комнате, и было четыре утра. Мне не спалось, и кончилось тем, что я поехала покататься на метро да там и уснула, а потом еще поспала в каком-то скверике. А потом приехала сюда, поскольку знала, что рано или поздно тебя здесь застану.

Да, похмелье ее, безусловно, мучило, но оно было не причиной, а следствием, что, судя по всему, заметила Фредди. Ричард вслушивался в стрекот насекомых и молчал.

– Фредди очень добрая, – проговорила Анна, будто бы уловив его мысль.

Ричард, пожалуй, не отказался бы как-нибудь в другой раз обсудить это поподробнее, но пока ограничился тем, что сказал:

– По ее словам, ты хотела видеть Сэнди. Я даже не знал, что вы знакомы.

– Один раз виделись, и она мне не очень понравилась. Да, это было глупо. Собственно, когда я стала о ней спрашивать, она мне уже была не нужна.

– Зачем вообще она тебе понадобилась?

– Я думала, не найдется ли у нее наркотиков. Судя по виду…

– Что ты думала?

– Говорю же, это было глупо. Меня вообще посещали всякие бредовые идеи.

– Надеюсь, эта больше не посетит.

Маленькая, ярко-полосая оса, деловито жужжавшая в сторонке, вдруг спланировала ближе. Анна вяло отмахнулась от нее и проговорила:

– Все дело в моих стихах.

– Да, я так и думал.

– Жалко, что тебе они не нравятся. Именно так – жалко. Обидно. Грустно. Но я не сержусь, не злюсь и не жалуюсь и меньше всего хочу сделать тебе больно. – В том, что и как она говорила дальше, этих чувств действительно не было. – Ты меня понимаешь?

– Да.

– Когда мы с тобой в первый раз встали с постели, я дала тебе книгу моих стихов, книгу, которую ты до того не видел. Ты не сказал о ней ни слова. Ты что-нибудь из нее прочитал?

– Да. – Он вспомнил, как просмотрел несколько стихотворений, стоя на тротуаре возле дома профессора Леона, и с тех пор даже не открывал ее.

– Тебе в ней хоть что-нибудь понравилось?

– Нет.

– Нет. Так вот, тогда я начала думать, ну, когда поняла, что ты мне ничего не скажешь, хотя я и дала ее тебе в тот самый день. То, что я поэт, для меня так же важно, как для тебя то, что ты – литературовед. Однако литературовед не признает поэта, и при этом Анна любит Ричарда. Что же Анне остается делать? Перестать любить Ричарда? Нет. Умереть? Нет. Значит одно – перестать быть поэтом.

– Анна, это невозможно.

– Отнюдь. Со вчерашней ночи я больше не поэт. Я попросила у профессора Леона ведро и просто сожгла все свои рукописи, все новые стихи, которые еще не печатались и не издавались. Некоторые из них будут опубликованы, этому я уже не могу помешать, но новых стихов не будет.

Ричард был готов ко многому, но не к этому. Мысль о таком ужасе просто не приходила ему в голову. Никто не имеет права ввергать поэта в молчание, не важно, какого поэта. Даже плохая поэзия имеет право на существование, хотя бы для того, чтобы подчеркнуть достоинства хорошей, чтобы заставить хороших поэтов воссиять еще ярче. Впрочем, сказать это вслух сейчас он не мог.

– Вспомни о своем долге перед Россией, – проговорил он. – Россией, где поэт всегда был больше, чем поэт. Поэт в России – глас народа, всех тех, кто лишен права говорить за себя. Ты не можешь от этого отречься.

– Слишком поздно, Ричард.

– Я не позволю тебе отречься.

– Среди прочего я сожгла те стихи, которые читала тогда в институте, ну, ты помнишь. Те, которые, по твоим словам, тебе очень понравились. Совсем, ты сказал, новая манера. Ты сказал, что они довели тебя до слез. Не знаю, что именно ты имел в виду. – В первый и единственный раз голос Анны пресекся. – Но что бы ты ни имел в виду, их больше нет. Слова, что в воздухе утрачены пустом, – добавила она, не вовремя напомнив, чего стоит ее поэтическое дарование.

– Вообще-то они не совсем утрачены. Их записывали на магнитофон. Во время поэтических вечеров всегда ведут запись. Ну, то есть для этого не надо никаких особых указаний. В обычном случае делают шесть копий. Они наверняка уже в институте или скоро там будут. Кроме того, их напечатают, тебе должны прислать гранки. С этим всегда бывает задержка. Но эти стихи не утрачены, можешь не сомневаться.

– А. – Судя по голосу, она расстроилась.

– Ты, конечно, не могла этого знать заранее. А теперь позволь сказать тебе, что ты должна сделать, как только получишь гранки.

– Да откуда, помилуй, они возьмутся? Я никому никаких текстов не давала. Этот ваш профессор Халлет, собственно, их просил, но я позабыла, столько всего навалилось.

– Там есть специальные люди, которые печатают со слуха, они работают очень профессионально, а ты говорила очень отчетливо. Твои слова спасены, любимая. Можешь поправить что захочешь, но не затягивай и отдай мне гранки, как только закончишь.

– Почему такая спешка?

Ричард взглянул на нее, потом отвел глаза и набрал полную грудь воздуха.

– Ну… собственно, я и сам толком не знаю. Разве что потому, что я тоже ученый, как и Тристрам Халлет. И, смею надеяться, литературовед. И как литературовед я привык читать глазами, с печатной страницы, а не воспринимать с голоса. Только так я могу понять и оценить любой текст. Поэтому я ждал возможности увидеть стихи, которые ты тогда декламировала, на бумаге, прежде чем окончательно… Впрочем, все это слишком для меня важно, и кроме того, я уже составил окончательное мнение. Да и вообще, что такое наука о слове? Всего-навсего подспорье. Проводник. Так вот. – Он потянулся к Анне, потом снова сел на свое место. – Я… я очень высоко оцениваю твои стихи, с моей точки зрения, они стоят в одном ряду с лучшей поэзией нашего времени. Они бередят мне душу с тех самых пор, как я в первый раз их услышал. Что бы ты ни писала в будущем, даже если и совсем ничего, как поэт ты состоялась. Но только отдай мне гранки при первой же возможности, прошу тебя, любимая, потому что я хочу прочесть твои стихи глазами и познакомиться с ними поближе.

При этих словах он взял ее за руку.

Анна недоуменно уставилась на него.

– Ты ведь не станешь… – начала она испуганно.

– Нет, не стану. Говорить то, что не считаю истиной, если речь идет о поэзии. Ты сама знаешь.

Не отнимая руки, она кивнула. Больше ничего.

– Половина двенадцатого, – напомнил Ричард.

– Спасибо тебе за то, что разогнал мой страх. Ты, может, заметил, что в последние дни я тебя избегаю, так вот, тому была единственная причина: я боялась услышать от тебя, что я плохой поэт и навсегда останусь плохим поэтом, как бы ни старалась, словно душа, которой уготован ад. А теперь ты освободил меня. Я не знаю, что еще сказать.

– Не говори ничего, просто поцелуй меня.

– Хотя, впрочем, я бы выпила бокал шампанского, – проговорила она, наклоняясь к нему.

Ну, что-что, а уж это здесь точно найдется, подумал про себя Ричард, шагая с ней рядом к дому через залитый солнцем сад. Криспин, с неизменной своей пунктуальностью, дожидался в комнате с книжными полками по стенам, той, где он познакомился с Анной.

– Ричард сказал мне, что я хороший поэт, – сообщила она по-английски, подчеркивая значимость каждого слова.

– Ну ни фига себе, – мрачным голосом отозвался Криспин. Он в последнее время вроде как немного располнел, а в петлице у него красовался какой-то диковинный алый цветочек, служивший, для Ричарда, символом многогранности его жизни и многообразия его забот. Потом Криспин поднялся, чтобы выразить свой восторг. – Замечательно! Великолепно! Какой молодец! – Он прибавил что-то по-немецки, облапил Анну и стиснул руку Ричарда, – Давно бы так… Значит, все в порядке. Более того, есть что отметить.

Ричард улыбнулся ему в ответ:

– Анна не отказалась бы от бокала шампанского. Но, боюсь, она не сможет выразить такую сложную мысль по-английски.

– Прекрасная идея, – Криспин нажал кнопку звонка и глянул на часы. – И очень своевременная. А теперь давай-ка ненадолго удалимся в соседнюю комнату и покончим с официальной частью, ладно? Лучше поздно, чем никогда. Ну, ты понял, о чем я, подмахни наше замечательное воззвание, и я быстренько отошлю его Квентину.

– А-а. Да, конечно.

– Анне мы не станем забивать голову подробностями, верно? – Услышав свое имя, Анна лучезарно улыбнулась и помахала рукой. – Или ты хочешь сделать это при ней?

– Я потом ей все объясню.

– Лучше объясни прямо сейчас Я бы и сам это сделал, но, боюсь, она ничего не поймет.

В дверь постучали, и вошел слуга, Энрик. В отличие от других дворецких, которых Ричарду доводилось видеть в последние годы, Энрик был похож не на футболиста и не на телеведущего, а именно на дворецкого. Пока Криспин отдавал ему распоряжения, Ричард успел переговорить с Анной. За те полминуты, которые потребовались им с Криспином чтобы перейти в соседнюю комнату, он успел лишний раз изумиться гладкости и убедительности – прямо как в кино – той лжи, которая только что прозвучала в саду. Еще он отметил, что его слова смутили Анну гораздо меньше, чем он рассчитывал, – первая действительно осуждающая мысль о ней, а не о ее стихах. В целом он чувствовал сильное облегчение, сродни тому, которое испытываешь, когда узнаешь, что та или иная работа или стипендия досталась не тебе, а другому.