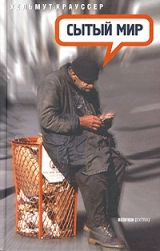

Текст книги "Сытый мир"

Автор книги: Хельмут Крауссер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)

ГЛАВА 16. В ПОДВАЛЕ

в которой мальчик оставляет позади свой первый побег и тысячеметровую дистанцию

Мальчик уже давно смирился с тем, что у него нет никакой жизни, а если в ней всё же и встречаются витальные моменты, то они настолько затенены, что без света едва виднеются.

Мальчик отодвинул свою жизнь на потом. И он бы выдержал это ожидание, и оставшиеся два года тоже, а потом бы ушёл, смыл бы с себя всё напрасно потраченное прошлое, отряхнул бы прах со своих сандалий и стал другим. Очень просто.

Если рассматривать будущее с такой точки зрения, для скорби не было причин. Была даже обозначена дата наступления жизни, была цель. Не хуже чем у людей. Но, к сожалению, его ситуация не оставалась стабильной, она изменялась, причём по нарастающей, а потом он совершил одну ошибку, повлёкшую за собой тяжёлые последствия: он остался на второй год в десятом классе.

Мелкое вторжение адской режиссуры, о которой мальчик даже не подозревал вплоть до того дня, когда им выдали табели успеваемости. Мальчик не старался учиться, почти ничего не делал для своей успеваемости, предпочитая часами напролёт читать книги, но всё же держался на таком уровне, чтобы иметь по всем предметам удобную троечку. На сей раз он просчитался по одному предмету. Была у них учительница по экономике, которая намеренно не информировала его о состоянии его оценок и за несколько устных ответов поставила ему несколько лишних «неудов». Средний балл оказался неудовлетворительным. Вообще-то по таким предметам на второй год не оставляют По таким как экология, биология, религия к концу учебного года обычно стараются предложить неуспевающему ученику написать реферат – и вопрос решается к обоюдному спокойствию.

На сей раз случилось по-другому. Он понадеялся на свою уверенную троечку и был ошеломлён итоговой оценкой. Ну ладно же.

Это явилось внешним поводом для наступления ледникового периода.

Мать с криками бегала по кухне, вооружившись ножом, а мальчик выставлял перед собой табуретку в качестве щита. Такие вот дела.

Отец почти никогда его не бил не находя в этой процедуре никакого удовольствия, и ссылался на то, что все предыдущие побои не дали никакого положительного результата. Очень правильный подход.

И вот он вошёл в комнату мальчика и повышвыривал его книги за окно. Сперва толстый красный том брехтовских драм, поскольку он слышал о Брехте, что тот коммунист. Что касается других авторов, то он не был уверен, какие могут навредить мальчику, а какие нет Ну, ладно. Книги можно снова купить. Но отец обнаружил среди книг – между Шекспиром и Гоголем – синюю общую тетрадь. В ней была записана первая пьеса мальчика, которая, естественно, была гениальна, как в глазах любого автора всегда бывает гениальна первая пьеса.

Когда тетрадка была разорвана на пятьсот клочков, которые валялись на ковре, мальчик наконец нарушил молчание.

Он закричал. Он поднялся и разъярённо заорал. Весь их жшюй дом прервал ужин и прислушался. Родители, не ожидавшие такого сопротивления, в ужасе вытаращили глаза и на какое-то время приостановились.

В комнате мальчика было как после бомбёжки. Шахматная доска разбита, книги растерзаны, постеры сорваны со стен, пластинки разбиты о шкаф. Изо рта у мальчика шла кровь, и когда он кричал, судорожно прижав локти капли крови разлетались во все стороны и падали на ковёр. Пятна крови очень трудно выводятся, поэтому мать принялась орать с ним вместе.

В конце концов мальчик выбежал из квартиры и больше не вернулся. Он попросил своего друга спрятать его где-нибудь.

Следующие тридцать дней он провёл в подвале. Там был матрац, спальный мешок, маленький бильярдный стол и слабенькая лампочка накаливания. Подвал был забит кругтым и мелким хламом, скопившимся за много лет. Чего там только не было! Его друг – отец которого был в отъезде, а мать никогда не спускалась в подвал – приносил ему куриный бульон, хлеб и какао.

В этом подвале ему было так хорошо! Мальчика не угнетало отсутствие дневного света. Он вспоминал свои прожитые шестнадцать лет и заново передумывал многие сцены Первые четыре воспоминания были ничего, в порядке, но зияли громадными провалами памяти.

В течение тех тридцати дней он часто играл с приятелями в карамболяж. Они пили дешёвое вино и праздновали летние каникулы. Мальчик целые дни напролёт читал библиотечные книги, которыми его снабжал друг. Среди них было несколько хороших и очень много плохих, однако потом никогда уже чтение само по себе не было таким прекрасным занятием – тихим и ясным.

На тридцатый день отец разыскал мальчика. Он ворвался в подвал, и они молча смотрели друг на друга.

Родители очень за него тревожились и даже заявили в полицию об его исчезновении.

Отец ничего не сказал, и у мальчика навернулись на глаза слёзы. В это слезливое мгновение мальчик вспомнил одну сцену, когда ему было одиннадцать лет и он ещё ходил в гимназию в Швабинге. На уроке физкультуры они бегали на тысячу метров, и мальчик медленно тащился себе по дорожке, поскольку на турнике, на брусьях и на дистанции тысяча метров у него всегда был низший балл, – и ему было скучно, тяжело и даже страшно выполнять именно эти задания: в них не было ничего от игры, поэтому у него в табеле по физкультуре стояла средняя тройка, что глубоко огорчало отца Спортивные занятия проходили в небольшом заасфальтированном дворе, и бег на тысячу метров означал, что надо было сделать тридцать унылых кругов вокруг широкого каменного источника который во время игры в футбол приходилось обводить с мячом И тут мальчик внезапно заметил своего отца тот стоял под аркой рядом с учителем физкультуры. Мальчик бежал самым последним, но тут он подтянулся и побежал так, что в лёгких стало горячо. Он обогнал многих одноклассников, опешивших от этого, и едва не пришёл к финишу первым. У него всё болело, но он был счастлив, очень счастлив оттого, что его отец был счастлив и горд за него и даже метнул в сторону учителя физкультуры уничтожающий взгляд, а мальчик сделал вид, что заметил отца только сейчас, подошёл к нему и получил от него похвалу.

Многим людям приходится в какой-то момент делать выбор между достоинством и удобством. Сразу видно, в пользу чего он решает. Отец решил в пользу того и другого, такое случается не так часто, и когда они стояли друг против друга в том тёмном, тёплом, душном подвале, они потеряли дар речи, но было ясно, что они никогда не смогли бы возненавидеть друг друга С трагическими фигурами такого не происходит.

В течение следующих двух недель в родительском доме царил почти что мир.

Не было мыслей ни об убийстве, ни о самоубийстве, и мальчик даже влюбился в глупую хорошенькую девушку, жившую неподалёку.

ГЛАВА 17. КАТАКО

в которой Хаген избавляется от одного испытания, совершает налёт на супермаркет, укрывается в садовом домике, думает, что умирает, и вволю бредит (В алфавитном порядке.)

Со вчерашнего дня я вижу на улицах сплошных покойников, безжизненные тела с неодушевлёнными рожами.

Это напоминает мне замечательное творение Ромероса – кинотрилогию о зомби, в своё время я посмотрел её в кинотеатре и после этого стал подозрителен к любому прохожему, на всякий случай держась от них от всех подальше. То было три великолепных фильма, полных поэзии, и самое острое в них – пренебрежение цензурой.

Запах формалина висел на мне и на третий день. Всё происходило словно бы в некрополе. Гробовые архитекторы потрудились на славу. Ночь я провёл в кустах. Было довольно тепло. В этих же кустах остался погребённым мой дурной сон. К счастью, по пробуждении я его забыл. Сны, которые я не могу вспомнить, второй раз ко мне уже никогда не возвращаются. По крайней мере, до последнего времени было именно так.

Наутро кашель немного поутих. Зато поднялась температура. Мир отвратителен, его жители – отбросы, их ценности – бессмыслица. Таковы были мои горячечные воззрения.

В нашу погребальную контору я явился с заднего хода. От белых стен исходил холодный блеск, перекрывая уличные шумы.

Уве сидел на деревянной скамье, обирая соринки со своего рабочего халата, и при моём появлении испуганно взглянул на меня.

– Хаген?! Э, да ты весь в грязи! И не побрился… Где ты пропадал? Крамм вне себя!

– В самом деле?

– Мы должны были срочно выехать по ночному вызову. Крамм пытался до тебя дозвониться, но по твоему номеру отвечали другие люди!

– В самом деле?

Мне было тяжело внимать ему. Его слова походили на бормотание пьяного.

Уве привёл меня в умывальную комнату и сунул мне в руки бритву, работающую на батарейках. Это имело мало смысла.

На лице Уве больше не блуждала его затаённая улыбка. Движения у него были несобранные, вялые, суставы как будто разбалансировались.

– Сегодня ночью мне пришлось пережить такое, чего я не видел за всё время моей работы. Я не могу тебе это передать…

Потом язык у него всё же развязался. Но ему не удалось пробуравиться до чутких слоёв моего воображения. Мне всё было безразлично. Всё видимое казалось лишь отдалёнными схематическими очертаниями и смутным отзвуком.

– Опять объявился Ирод. Он проник в дом и убил младенца! Просто бил его об пол до тех пор, пока не треснула голова! Это всё случилось совсем недалеко отсюда. И пяти километров не будет. Когда я это увидел, у меня сердце чуть не разорвалось. Я чуть не заплакал! Слушай, тебе здорово повезло, что тебя не нашли. Я всё ещё не могу опомниться…

Я слабо кивнул, чтобы показать, что стараюсь его слушать. Ирод здесь, недалеко? Тс-с-с… Я так устал…

Уве почистил меня щёткой и дал мне свою расчёску. Я смотрел на неё непонимающе. Потом пару раз вяло провёл ею по волосам и опустился на стул. Ноги не держали меня и тряслись, а в ушах в диком ритме случала кровь.

– Как человек мог сделать такое? – спрашивает Уве. – Кто может быть настолько бесчеловечным?

Человечность – это изобретение чудовищ, так было где-то написано.

Забой тюленей и убийство детей. Вот то, что ещё способно взволновать людей. Такого осталось совсем немного.

Кашель снова вернулся. На сей раз приступ был такой, что я свалился на пол. Как только кашель утих, в помещение вошёл Крамм. Я остужал мой горящий лоб о прохладные плитки пола. Крамм наклонился надо мной, обратив ко мне своё лицо.

– Вы уволены, – шепнул он мне.

– Спасибо… – заикаясь ответил я.

Первое испытание завершилось.

Уве сочувственно похлопал меня по плечу. Придурок.

Я потопал вон из бюро ритуальных услуг.

Густл снаружи делал свои приседания, разминаясь. Он тупо отвернулся. Это была его ошибка, потому что я с такой силой пнул его сзади по яйцам, что мы рухнули оба. Надо же было и удовольствие получить. Я снова поднялся. Он нет.

Я пошёл прочь. Слишком много времени я здесь тщетно растратил. Тс-с-с… Вот я уже думаю во временных категориях. Стыдись, Хаген! Тьфу на тебя!

Я чувствовал себя таким защёлкнутым, как закрытое пианино, ключик от которого покоится на дне реки. Ноги сбились с тротуара, соскользнули на дорожный асфальт. Машины ожесточённо принялись сигналить. Шины заскрипели от резкого торможения. В меня полетели проклятия.

Если им нужно меня переехать, пожалуйста, но зачем же меня оскорблять? Это лишено логики.

А ответные меры? – пронеслось у меня в голове… Как можно скорее нужно принять ответные меры. Деревья аллей мрачно скрестили свои руки. Их дефиле подавляет меня.

Перед магазином игрушек всё ещё стоят зелёные и коричневые бутылки. Придурки. Чепуха, они не стоят. Они лежат. Они спят.

Я контрабандой пробрался между ними.

Теперь я больше не боюсь ни топать, ни дышать.

– Дайте мне то изделие, по образцу «вальтера»! – потребовал я.

Рыжеволосая продавщица колеблется, потом всё-таки кладёт его на прилавок.

– Не делайте этого! – повторяет она.

– Милая дама, у вас правильная жизненная установка, это заслуживает одобрения. Сколько это стоит?

Десятки хватает, чтобы тупить его. Она суёт десятку в кассу и печально опускает голову. Надо сказать ей что-нибудь утешительное, да, но ничего не могу придумать. Это одна из тех изуродованных встреч, про которые и часы спустя думаешь, что они имели некое судьбоносное значение.

Выйдя из магазина, я наступаю на бутылки. Оказалось, это игрушки! Ты просто придурок, Хаген! Отправляйся на детскую площад ку и дождись обеденного времени. В обед не так оживлённо. Это точно. Проверено. Дело верное!

На этой модерновой детской площадке полно всевозможных приспособлений. Деревянные крепости, хижины из блоков и канаты, по которым можно, цепляясь руками, перебраться через пропасть метровой глубины. Красно-жёлто – зелёная деревянная железная дорога и верховые животные на стальных рессорах, чтобы можно было на них покачаться. Они не выдерживают моего веса. Я трижды падаю в песок, и несколько озорников смеются надо мной.

Есть длинные покатые горки, металл которых горячо разогрет июлем. А ещё есть раскачивающийся канатный мостик между двумя башнями.

Дети боятся меня. Они держатся на расстоянии, сбиваются в кучку и перешёптываются, совещаясь. Я закашливаюсь, лёжа ничком, лицом в землю. В рот мне набиваются травинки, я поглядываю на часовую башню расположенной неподалёку церкви. Когда бьёт двенадцать, я ухожу. Все домохозяйки теперь уже дома и занимаются приготовлением обеда.

Сейчас будет поднят военный стяг.

Но вначале немного Пёрл-Харбора.

В супермаркете почти пусто.

Я подхожу к даме за кассой и подношу пистолет к её лицу.

– Пожалуйста, деньги сюда. Все, сколько есть!

– О боже!

Пластиковый пакет у меня на голове такой влажный, что отверстия для глаз то и дело сползают.

Она сидит не двигаясь, окаменев от страха. Не шелохнётся ни на сантиметр.

– В моего предка, прадядюшку Конрада, – рассказываю я ей, – в битве при Вердене попала граната. Единственный цельный фрагмент, который от него остался, была правая рука. Её-то и предали земле вместо него, и священник махал над ней крестом. Дайте же мне, пожалуйста, деньги!

Теперь она наконец шевельнулась. И довольно живо. С человеком бывает достаточно просто поговорить. Несколько купюр упорхнули на пол. Я нагнулся за ними и подобрал. Двое-трое покупателей наблюдали эту сцену со стороны овощного отдела. Они не казались испуганными. Заинтересованными – да, но совершенно безучастно, как будто они смотрели всё это по телевизору.

Я поблагодарил кассиршу и вышел из магазина. Всё прошло очень просто. Все были очень милы. Пластиковый пакет и игрушечный пистолет полетели в мусорный бак. Остановился автобус. Я проехал на нём две остановки. По улицам так и сновали полицейские машины. Они искали Ирода, не меня.

Вход в открытый бассейн стоил дёшево, взять напрокат плавки стоило пять марок.

Я лежу среди двух тысяч почти обнажённых людей. Ткк много плоти. Ткк много радостных криков. Если меня здесь найдут, я вернусь в лоно церкви, ей-богу!

Я связываю мою одежду в один узел вместо подушки, укладываю на неё мою растекающуюся голову и жду вечера, покашливая, поплёвывая и тайком пересчитывая деньги. Почти две тысячи марок.

Впиваясь зубами в одежду, подавляя хрипы. Только бы никому не броситься в глаза! Моя бледная спина поджаривается на солнце восемь часов подряд.

К тому времени, когда бассейн закрывается и пузатые смотрители выгоняют посетителей, я уже имею ожог третьей степени.

Потому что заснул.

Прочь, прочь, прочь.

Деньги я закопал под буком и жду на краю леса в высокой траве, поглядываю на автобан, на белые фары и красные задние огни и на дальнобойщиков, которые сворачивают с дороги, чтобы расположиться для отдыха на природе.

В лесу, который шелестит позади меня, осталась часть моего детства. Но это другая история.

В кашель подмешивается кровь. Во рту и в глотке всё болит, спина пылает. Юдит, должно быть, обалденная баба! Нет смысла отправляться к ней немедленно. Вначале я должен найти, где бы мне рухнуть и поспать. Иначе всё коту под хвост.

В полночь я перелезаю через забор дачного посёлка и вдобавок ко всему подворачиваю ногу.

Выломать ставни – дело плёвое. Д ля этого достаточно садовой лопаты. Но разбитое стекло наделало много шума, особенно среди ночи. Я засовываю руку в кроссовку и бью.

Но всё равно порезался: царапина на тыльной стороне ладони. Ничего не удаётся избежать. Я залезаю в домик и закрываю окно изнутри. Очень всё удачно. Если завтра сюда заглянут хозяева этого крошечного садового домика, меня здесь уже не будет.

Тут есть кровать. Есть спальный мешок. Поверх него я кладу все одеяла, какие нахожу. Вскрикиваю, коснувшись спиной ткани.

Внезапно мне становится далеко не всё безразлично. Жаль.

Я столького боюсь. Колени мои дрожат, не успокаиваются, не подчиняются мне. Они затевают свою пляску. Кожа шипит. Я слышу шум приближающихся шагов. Потом долгий скрежет ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Продолжительная полицейская сирена. Потом снова наступает тишина. И титттина эта страшнее, чем всё остальное. Спальный мешок взмок от пота. Я плаваю в собственном соку. Мне так хочется пить, и мне так страшно. Ткк и сорвал бы с себя все одеяла. Нет. Ты должен зашнуроваться! Чтобы во сне нечаянно не разметаться, не раскрыться! Неужто это смерть?

Лоб у меня горит, как Александрийская библиотека. Языки пламени взвиваются до самого потолка и погружают всю эту хижину в адские отсветы.

Неужто это костлявая явилась за мной, неужто это замах её косы? Неужто именно теперь? Когда вся моя жизнь лежит в джекпоте и жаждет развязки? Страшно.

Что, Хаген, пришёл твой час? Неужто уже? Бывает ли продолжение после сна? Я не хочу спать. Не хочу. И не стану этого терпеть. Защищаться!

В детстве я пытался, стоя перед зеркалом, изобразить на лице свою посмертную маску. Меня путало, насколько убедительно это получалось.

Опустошённые воспоминания набегают одно на другое. Как сказки, за тридевять земель отсюда, когда принцы ещё жили в пруду, ловя мух.

Я костёр. Все Папы Римские дают мне огня прикурить. Железные девственницы улыбаются мне.

Хлеб преломлён, и палка, и череп.

Страх. Скончаться в доме, о нет…

А где звёзды? Я замурован. Пропал, погиб. Несчастливо продулся или просто плохо дул? Кто мне ответит?

Кто-то подошёл к окну. Чья голова заглядывает внутрь? Овальная тень, а над нею светит луна.

– Хаген?

Голос. Я так и знал тогда, что мы не в последний раз видимся.

– А, Ирод! Жаль, дружище, но ты опоздал по мою душу. Тебе не придётся со мной утруждаться. Потому что я сам как раз помираю!

– Что?

– Чего ты пялишься на меня с таким дурацким видом? Неужели непонятно? Я решил над тобой подшутить. Тотально обвёл тебя вокруг пальца!

– Можно мне войти?

– На кой чёрт ты мне здесь сдался, хи-хи!

– Наверное, ты плохо себя чувствуешь?

– Отлезь!

Я зарылся мордой в подушку и начал задыхаться. Когда я снова выглянул наружу, луны уже не было видно, а окно закрыто. Значит, у Ирода хватало внутреннего такта не лезть ко мне. Тккая воспитанность приветствуется. Если уж приходится околевать в доме, то лучше без посторонней публики.

И начался длинный фильм. Значит, правду говорят, что вся жизнь проходит перед внутренним взором. Я всё увидел заново. И переписанную в детстве кровать, и остров, который я дырявил сапёрной лопаткой, и серебряных ящериц на плитках у бассейна, и афишную тумбу с титьками, и бильярдный стол в подвале. ТЪ-с-с… Из – за каких-то свинских нарушений в моих воспоминаниях всё перепуталось, из ружейной мушки сделали слона, из льда – хрустальный шар, размазанная кровь превратилась в вечернюю зарю, а я говорю какую вещь лучше вываливать первой ведь всё-таки цветная а главное волнующе говорю я до омерзения… Партизан и паразит… «А» боли.

Оргазмы опускаются до восстания против безмоментности и прочей лжи, розоватые, голубоватые, обещания, отговорки… все эта бормотальные головокружения… Прививки… Ампутации. «Б» страха.

Здесь переливается через край вода с водорослями и медузами, рыбами и кораблями… со всем что можно сказать… «В» утешения.

Не хочу соскальзывать в эту ночь… дурное сползание в предтрупную слизь… растерзанный раздавленный скомканный смятый протравленный разложенный опущенный полинявший…

Холостые патроны… Гормональное трёхзвучие… Парижские обрывки… «Г» сомнения.

Увязший заиленный заболоченный просмеянный… Юродивый атом или расщелина между болотом и лягушкой.

Энергия! ЭнОргия!

Поверхностное натяжение вязкой жидкостной… «Д» ветра.

Перед этими людьми, которые меня тут обнаружат… стеклянноглазого циклопа духовного министранта ванного поражения штепсельной розетки поворотного замка… Акционеры… Ре-акционеры… Отгрохоченно отрекламированный купленный процент и сложный процент откровившая мания убийства Гог и Магог вынужденная чёрная дыра в коллапсе… катако… Обнажённые гениталии Изольды наминают эрекцию умирающего и если бы Христа четвертовали, то ротозеев бы собралось со всех окрестностей впятеро больше и всё это теперь отцепляется и что там написано в режиссуре у кого она стоит там моё имя? «Е» обморочного бессилия.

Этот меч – ложка и сомнение в луке исходная клетка Бог жирноглазый слепец. «Ж» дыхания.

Томаты все атеисты даже в состоянии кетчупа. Лимонные складки на пицце и пепел и ненависть он чувствует мою трёпку мягкая объяснённая музыка – это на пианино справа наверху. Я омерзение.

Не со мной непобеждённо поцелуйте меня в задницу с вашими хлопковыми хлопками ваш продувной ветер отцеремонился пролакировался растёрто нарублен потом я святой-хранитель одержимых манией убийства один должен это сделать здесь переливается вода с водорослями и медузами и таинственный чёлн в котором Ричард покинул закрытую страну… Авалон. «3» гнева.

Потом тут были палатки.

И также были шампуры.

Арест палатки стал признанием штаба. Катако! «И» желания.

И в сводах свойственна жадность котла к покорности купола.

Опоздав! Больше! Меньше! Или! Позор…

Ложь всех цветов в эту ночь я скольжу отчаянно с ассимилированными фантазиями. «К» наслаждения.

Ведь у меня не было света для фотосинтеза в противном случае я бы может быть стал растением освоенно гибким несущим плоды поедания заражённо деформированно кстати вы знали что Тесей и Дионис одна и та же персона? Быстро ещё концы в пожар и итог для примера что это целесообразно. «Л» неуюта.

Обдуманная изгородь станет теснотой дома задуманная изгородь фронтовая земля и камень достаточно мне в своей брошенности его поэтика честно говоря меня не интересует катако! Одинокому братская могила не утешение и слишком часто это любовь до первой случки но это само собой понятно и страна не нуждается ни в новых мужчинах ни в старых женщинах это обгажено по самую макушку и воняет и что ещё сказать ах да я был очень скромным но скромность есть удобство или иначе говоря чистейшая форма честолюбия и ничто иное и враг которого мы ненавидим более всех который нас осаждает плотно и черно это по-прежнему действительно как и раньше и потом и Аристотелю я хотел бы сказать что у слонов були горького характера тянут всё стадо прочь что полностью в порядке од нако помещение исчезло просто исчезло и достоинство так или иначе… мы должны бредить друг в друга клаустрофобически до тех пор пока не почернеет катако.

«М» уважения.

И мысли словно наперегонки летящие морские орлы кружат в конце концов хищные круги и добыча такова и к тому же я был далеко не сиротой и меня довольно сильно качали в колыбели и я жил как-никак когда норны заново вырастили меня из их пряжи и дал себе время и я знаю что четвертьглупый хуже полуглупого и так далее кричащие и мечущиеся животные… «Н» презрения.

И в конце концов склоняешься к примирению хотя как это часто бывает д ля этого нет оснований ибо я всегда был настроен примирительно в царстве лжи и честно я желаю вам светлого с дружеским приветом от детёныша антихриста… раз уж у меня тут всё должно быть так рождественно всякий раз… да-да спасибо уже лучшим в их лучшие моменты они бичевали меня из года в год в их упорстве и стали святыми там где были счастливыми а остальное не стоит даже слабого вздоха.

«О» сна.

Сок и боль и молнии всех видов через всё карибское небо и стальные лыжни. Катако.

«П» угрозы.

Виола Джона Сэйла да-ди-да-да-ди-ди-да-да…

Это кладбище во Вселенной без земли без дна и без стен. Гробы из чёрного камня тоже не имеют крышек. Между гробами парят дорические колонны без верха и низа. Иногда мимо проносятся на парусах рояли, элегантные, лакированные, отражающие звёзды в вакууме, который заглатывает всё.

Это ад пианистов.

А там – попадается на пути метеор, продолговатый кусок дерьма весь в дырах. Лопатка, оливково-зелёная, торчит в нём. Моя тоска указывает на это.

Но я должен позаботиться о мёртвых в их лишённой освещения мебели. Некоторых втискивают туда в дурацкие моменты. Некоторые трупы женщин оказались там в косметических масках. Лица, обложенные кружочками огурца. «Р» ритма.

Я бы с удовольствием опрокинул эти ящики, а тела сдул бы, как одуванчики. Но у меня нет сил. Я сам парю в воздухе. Ведь голод же. Сил нет.

Нечего больше есть. Если не считать огуречные кружочки. Возьми меня с собой! – кричу я какому-то чудовищному роялю.

На твои колени на твой вертящийся стул. Я хочу с тобой играть. На чёрных и белых клавишах и на полях и позади звучащих струн исторгать звуки ни для кого сюжетной нити на которой мы повесимся пока не станем мёртвыми или марионетками.

«С» одиночества.

Теперь смеются все враги… «Т» болезни.

С пересохшим языком ставшие лёгкими ревю утопии и судорожный сон живота кишечное урчание и батарейки музыки к сожалению разрядились иначе напоследок было бы на что отвлечься.

«У» облегчения.

И я скалю зубы высоко перед глазами пожелтевшие палисады теперь есть дыра через которую я могу видеть.

«Ф» возбуждения.

И чёрт побери, если бы вы знали, что я сейчас вижу, вы бы подумали: ага!