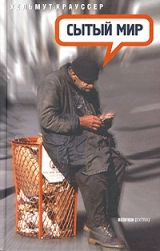

Текст книги "Сытый мир"

Автор книги: Хельмут Крауссер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)

ГЛАВА 15. ЗАВИХРЕНИЯ ТОКОВ МОЗГА

в которой кашель Хагена усиливается, он портит весь траур одной греческой семье и в завершение получает наставление от продавщицы из магазина игрушек

Как это необычно – ранним летним утром слушать третий акт «Тристана и Изольды», когда свет такой яркий, а ты топаешь на работу вместе с сотнями тысяч других людей… среди автомобильного выхлопа и локтей, в набитых вагонах, в бессловесном терпении… Пешеходы кажутся парящими над землёй, дома – плывущими, стены – дрожащими… а поверх всего этого-лёгкий флёр траура, агонии… причём в замедленном темпе… Вот он где, настоящий пиетет… Хм, хм, хм, ла-ла – ла… Мне нравится моя запущенность. Моя крадущаяся походка, мои блудливые пальцы, спутанные волосы и круги под глазами, испорченный желудок, просмолённые лёгкие… Всё это мне к лицу.

Солнечные лучи – словно нежные кончики пальцев снящейся женщины.

Что же это со мной сегодня?

Вчерашний вечер был как возмещение, как прощение и отпущение, он был словно ласково треплющая рука из Ниоткуда. Уж не взыщите, но случается иногда и такое…

Мы с Томом выпивали на спортивной площадке возле школы. Пустая лужайка давала ощущение пространства и дали, высокая живая изгородь надёжно отгораживала нас от всего города.

Я рассказывал Тому о смерти. От всех этих разговоров он мрачнел. Я со страхом ждал ночи, потому что на мне всё ещё оставался запах формалина. Том слушал во всех подробностях и не перебивал меня наводящими вопросами.

Потом он отошёл, взял свой пакет и принял торжественный вид. Он преподнёс мне подарок. Это было нечто квадратное, из металла и пластика, на ощупь очень гладкое. Плеер для компакт-дисков.

Том вручил мне этот плеер, и глаза его были исполнены гордости. Украсть такой плеер было очень, очень трудно. Он трижды упомянул об этом, празднуя восстановление своей воровской чести. В этом было что-то трогательное.

Я точно знаю, сколько опер я подмешиваю к моей повседневности, но всё равно удивительно, как это порой помогает. Конечно, CD-плеер – это не оркестр, но всё же это был один из самых дорогих моему сердцу подарков, какие я когда – либо получал, к тому же в такой важный момент.

Я чуть не растаял, я надолго затих, сидя в коротко остриженной траве и спрашивая себя, почему раз в несколько лет такое всё-таки случается в твоей жизни? Это сбивает с толку. Это расслабляет. Это стимулирует. От этого заболеваешь надеждой и становишься надёжно-больным.

В дополнение к плееру Том подарил мне несколько серебристых дисков. И не абы что, а запись «Тристана и Изольды» с Кляйбером! Он это заметил и запомнил! Он, не способный отличить скрипку от альта!

Такие моменты собираешь в особую копилку, на самый чёрный день, чтобы схватиться за них, как за спасительную соломинку. Об этом не говорят вслух. Ведь надо же поддерживать свой имидж скандалиста. И пасынка жизни. А это, в конце концов, лишь редкие мгновения… чтобы торопливо сказать: «Ну вот… жизнь всё-таки прекрасна…»

Но проблема совсем не в этом. Мы и так знаем, что жизнь прекрасна. Иначе бы мы не прилагали таких усилий к тому, чтобы удержать её при себе.

Мгновения, алтари. Разбросанные по жизни редко и далеко друг от друга.

И вот, обеспеченный таким мгновением – свежей, сочной его порцией, – с музыкой в наушниках и Юдит перед внутренним взором, я всесилен, мне море по колено.

Всё становится нежным и прозрачным, приобретает дальнюю перспективу. Я просто торчу из собственного тела, выхожу за его пределы. При том, что мне на пятки наступает воспаление лёгких.

Сейчас половина восьмого, я еду на поезде в пригород, а Тристан поёт: «К ней! К ней!», рвётся со своего ложа, но тут же падает навзничь и стонет, отвлекаемый смертью от всех своих стремлений. Часы воодушевления миновали.

Уве уже поджидает меня.

Я снимаю с головы наушники, головной убор долой – и с непокрытой головой склоняюсь навстречу новому дню, становлюсь в строй на перекличку.

Рядом с Уве стоит грузный человек с тройным подбородком и обвислыми плечами. Над мясистой губой торчат усы. Бледно-голубые глаза навыкате и коротенькие чёрные кудерьки, припомаженные к круглому черепу.

– Я Густл! – выкрикнул он и ринулся ко мне с выпученными глазами и свисающим языком, протягивая мне свою лапищу.

– Хаген, – коротко сказал я, сжимаясь от неприятного чувства.

Уве отводит меня в сторону:

– Мне придётся сегодня заняться организацией перевозки одного трупа из Граца. Мне правда жаль! Между нами… – Он доверительно придвинулся ко мне и шепнул мне на ухо: – Густл немного смешной, к нему надо привыкнуть. Но он хороший парень… Это совершенно точно, проверено. Я рад, что ты вернулся на работу!

Он дружелюбно ткнул меня кулаком в бок и улыбнулся.

Густл делал утреннюю гимнастику, приседал, при этом его череп наливался багрянцем. Щёки надувались… воздушный шар с нарисованным ртом. Потом он крепко пёрнул. Потом издал крик, присел, и его глотка разродилась счастливым вздохом.

– Поднимаемся! – пропел его высокий голос. – Пора!

Он сел в кабину на вод ительское место и втиснул брюхо под руль.

– А нам не надо прихватить с собой гроб или что-то в этом роде?

– Но мы же едем к грекам! А у них чего только нет!

– Ах вот как!

Я держусь очень скромно и робко. В присутствии простонародья поэт всегда вынужден притворяться. Из глубинного страха и немного от стыда. Кашель снова одолевает меня. Недооценённый по достоинству, он показывает свой ранг, почувствовав с моей стороны недопустимое пренебрежение… Начинается настоящий приступ. И какой! Просто за шиворот меня хватает… пережимает мне кислород. Внутри у меня корчи и судороги, внутри у меня булькает и хлюпает… зелёная, жёлтая и белая слизь… а в ней твёрдые чёрные комочки. Голова моя бьётся о бардачок.

Густл тем временем включает радио «Бавария-3», там поют пошлую попсу. Он покачивается в такт… колышется туда-сюда своим жирным телом… чувствует себя превосходно…

– Погода чудесная, а?

– О да… о-о-о…

Скачущие негры с плохими рифмами и тупой музыкой, безголосые женщины в стадии поиска самих себя, поющие ужасную дрянь про любовь… бэ-э-э… как мне всё это осточертело, эта ничтожная мелочевка, эта пустякуёвина, как бы ни лезли они из кожи и как бы ни рвали на себе волосы, словно обозлённые обезьяны.

Одно из моих лёгких вытягивает шею, высовывается наружу, выглядывает мне в рот, щурясь на солнце, с любопытством озирается по сторонам и снова плюхается назад.

Густл не обращает на это внимания. Он подсвистывает в такт радио. Весельчак, полный энергии. Я хватаюсь за свои наушники.

Тристан, где ты там? Ты ещё живой? Или уже по ту сторону?

Густл мечет в мою сторону осуждающие взгляды. Я откладываю Тристана вместе с наушниками под сиденье. Мы едем на север. Местность здесь деревенская. Здесь и живут греки? После Пуххайма сворачиваем в сторону Айхенау, в идиллическую, тенистую от деревьев улицу, ограниченную слева речушкой, справа чередой частных домиков на одну семью. Мы паркуемся на тротуаре, прямо перед воротами в сад. Довольно милый домик, небольшой, белый, с грядками зелени под окнами. Шестидесятые годы.

Густл объясняет мне, что у греков и у других южных народов покойников держат дома по два дня, прощаются с ними. И чтобы я ничему не удивлялся. После этого он звонит у ворот.

По садовой дорожке к нам твёрдой поступью выходит седовласый мужчина, полный достоинства, открывает ворота и жестом приглашает нас внутрь. Густл здоровается, но мужчина не отвечает ему. Он шагает впереди нас, пружинисто, отрешённо, одетый во всё чёрное, и его седые волосы, поднявшись вверх, светятся почти магическим сиянием.

Все окна, насколько можно видеть, плотно зашторены.

Мы входим в дом и ступаем по мягкому ковру. Не слышно ни звука. Отрешённый указывает нам на деревянную лестницу, ведущую наверх.

Никогда в жизни я не видел более неприступной фигуры. Разве что в старых немых фильмах. Если здесь у них что-то вроде общины или рода, то этот человек несомненно глава рода или вождь.

Сам он остаётся стоять внизу, опершись о стену, запрокинув голову назад, с глазами, обращёнными в гипермир.

Ступени скрипят нестерпимо громко. На втором этаже мы видим три двери. Одна из них открыта, там на возвышении, покрытом покрывалом, установлен гроб. В комнату не проникает ни лучика дневного света. Четыре толстые красные свечи отбрасывают мятущиеся тени и капают расплавленным воском на пол, в таинственно мерцающие лужицы. Тесно сгрудившись, опустив головы, вокруг гроба сидит всё семейство. Две пожилые женщины, закутанные в бесформенную чёрную ткань, более молодая в тёмном цивильном костюме и трое мужчин в старомодных пиджаках – все между сорока и шестьюдесятью, точнее определить трудно.

В темноте мало что видно. Один из них сидит в некотором отдалении, в уголке, согнувшись, упершись локтями в колени, прижав ладони к ушам. В комнате царит тишина. А воздух спёртый… циркуляции никакой, у меня даже перехватило дыхание… какой-то сладковатый запах стоит в комнате.

Грандиозная инсценировка!

Закупоренные окна, никакой мебели, а одеяния скорбящих образуют горы, чёрные оползни из складок ткани, словно написанные Давидом. Застывшие лица. Нашего появления они, казалось, даже не заметили. Женщины держали руки сложенными на коленях. Мужчины были усаты, башмаки их блестели, начищенные, а у одного в руках были чётки, и он неслышно перебирал их.

Было так тихо, что даже мой кашель прекратился. Густл стиснул зубы и ринулся внутрь комнаты. Я дрожа последовал за ним.

В коричневом гробу лежал привлекательный молодой человек. Он улыбался. Очень приятная улыбка. Высокий лоб и задорный острый подбородок… если приглядеться, жёлтый оттенок шеи поднимался и доходил почти до губ, но губы были белые, будто их густо намазали кремом от солнечных ожогов… или как будто они были вырезаны из атласного шёлка, на котором он покоился…

Позади нас заскрипели деревянные ступени лестницы. Кто-то положил мне руку на плечо и протиснулся мимо меня.

Мужественный вождь племени шагнул ко гробу, поцеловал покойника в обе щеки и в губы. После этого он дал нам знак и покинул помещение. Густл подтолкнул меня. Мы могли исполнять свою работу: прикрыли гроб крышкой и взялись за ручки. Густл оглянулся по сторонам, и на лице его отразилось напряжённое предчувствие. Мы подняли гроб с возвышения. И тут что-то повисло на моей ноге… Меня охватил ужас. Ух! Одна из старух отодвинула крышку гроба, бросилась на покойника и принялась его тискать. От испуга я потерял равновесие и выпустил кольцо из рук – гроб грохнулся назад… Одна из свечей подожгла одеяние бабы… Внезапно разразился адский шум! Один из мужчин пришёл на помощь горящей и стал гасить пламя своим пиджаком. Великий Боже! И тут возвышение под гробом накренилось, повалилось набок, гроб опрокинулся, молодой покойник выпал из него, целуя ковёр, вцепившись руками в его длинный ворс. Картинка получилась* очень живая! Раздались неистовые вопли… Какая незадача! Мы хотели было снова уложить его в гроб, но тут ко мне нагнулась какая-то харя и впилась мне в лицо острыми когтями. В продолжение нескольких секунд над нами разразилась настоящая гроза… смерч… тотальный кавардак… Баба, как оказалось, основательно подпалила себе задницу. Она пулей носилась по комнате, вопя и стеная, обеими руками прижимая свои ожоги. А покойник мягко улыбался на всё это. Мы взгромоздили его обратно в гроб. Другая баба, которая с острыми когтями, принялась расцарапывать свою собственную старую рожу! Кто-то пытался её остановить. Женщина, которая помоложе, громко вскрикнула. Раненая с воплями металась от стены к стене и месила свои ягодицы… Теперь кричали уже все, они вопили, опрастываясь от крика, как новорождённый младенец от первородной слизи, это был экстаз, пракрик, участь сапёра! Злодейка снова набросилась на меня, как чёрно-вороной спрут, я в испуге отшвырнул её к стенке. Она смачно шмякнулась о неё и со стоном ухватилась за больные места. Одному из мужчин мои действия, судя по всему, не понравились. Разразилась битва. Две свечи из четырёх погасли, а вслед за ними ещё одна… В темноте почти ничего нельзя было различить. Я получил по морде и нанёс ответный удар… Теперь я знал… парень рухнул… Этот готов! В воздухе носились проклятия, как нашинкованные летучие мыши… Густл вслепую отбивался… отмахивался, как от мух… а эти были готовы нас линчевать, да-да, они все сражались против нас, кто щипался, а кто пинался… То и дело кто-нибудь кидался обнимать покойника. Они не хотели его отпускать! О нет! Они обращались с нами как с налётчиками и грабителями, ворвавшимися к ним в дом. Я прижался спиной к стене, чтобы обеспечить защиту своего тыла. Густл орал, подзывая меня, потому что его окружили. Скорее!.. От смеха можно… Кто-то укусил меня за бедро. В ответ я пнул этого злоумышленника прямо в челюсть… Потом я ринулся к гробу. Мы с Густлом общими усилиями ещё раз водрузили на гроб крышку… а покойник улыбался. Кто-то прыгнул мне на спину, мой рабочий халат затрещал и разорвался от воротника до задницы! Непостижимо! Ну и шьют нынче! А тени плясали по стенам, ритмично раскачиваясь туда и сюда вслед за пламенем единственной непогасшей свечи… Молодая женщина вырвала у себя клок волос и принялась биться головой об обои. Потом она залепила пощёчину Густлу, который в отчаянии возвёл очи к потолку и заикаясь возносил молитву. Казалось, этому представлению не будет конца. Я высказался в пользу бегства. Всё семейство валялось вокруг, как разбросанные кегли, мы воспользовались случаем… схватили гроб, поволокли его по полу… протащили уже несколько метров… даже добрались до лестницы. И там нас догнали.

Внизу, у подножия лестницы, стоял родоначальник.

– Сделайте же что-нибудь! – крикнул я ему.

Но он не мог решиться ни на какое властное слово, этот паяц племени, продолжая выдерживать свою отрешённость. Да он просто прикидывался… А что он ещё мог?

Мы спотыкались, кувыркались, стонали, пинались, бранились, горланили. Сумасшедший дом… И тут гроб заскользил вниз по лестнице, набрал приличную скорость и со свистом скатился прямо к бахилам вождя. Бумм! Наконец-то он хоть что-то произносит! Хотя в сказанном не так уж много смысла. Что-то трещит и ломается… От дубового гроба летят щепки. А он и впрямь оказался тяжёлым… Молодая женщина – вы не поверите – отважно прыгнула с верхней ступени лестницы вслед за гробом, воздев руки. Она несомненно попала в лапы безумия… Раздался такой треск… по звуку было похоже на треск ломающихся костей. Ну, ничего, это хоть на некоторое время её отвлечёт. Мы тоже кубарем скатились с лестницы. Густл приземлился прямо на меня. Пришлось высвобождаться из-под этой крышки. И тут вождь племени наконец-то произносит хоть что – то артикулированное, неистовое. Это сразу подействовало на всех. Внезапно всё смолкло. Мой халат, кстати сказать, был весь заплёван. Мало-помалу все начали распутываться. Молодая женщина сотрясалась в судорогах, у неё больше не было сил… от неё осталась одна завывающая каша… Мы подхватили гроб и ринулись к выходу, потом зашвырнули гроб в машину, сами прыгнули в кабину и нажали на кнопки, чтобы никто не открыл двери.

Семейство вывалилось на улицу. Ослеплённая дневным светом, эта траурная масса продвигалась вперёд как-то очень медленно, как стадо королевских пингвинов, угодивших в нефтяное пятно.

Густл надавил на педаль газа… Молодая женщина ползла на четвереньках… В зеркале заднего вида я ещё несколько секунд наблюдал происходящее. Это было впечатляюще. Столько любви! Буйное помешательство. Бешенство как болезнь. Не люди, а сгустки боли и ярости. Прямо в уличной грязи, на дороге. Рёв мотора перекрывал их вопли.

Мы переглянулись и с облегчением вздохнули.

Так вот что подразумевал Уве – и вовремя устранился. «Это надо увидеть!» – кажется, так он сказал…

Ну уж нет, нет уж, лучше не надо.

Густл снова включил радио и принял самый беззаботный вид.

– К этому надо привыкнуть! – сказал он. – Это у них менталитет такой. Но сегодня и впрямь пришлось несладко…

Я согласно покашлял.

– Кстати… впредь следи за тем, чтобы не выносить покойника за дверь головой вперёд!

– Почему?

– Почему-почему! Не положено! Ну, из-за пиетета!

– Я рад, что сам вышел живым из такого переплёта…

– И не говори! Но на будущее запомни: только ногами вперёд! Так повелось, сам не знаю, с каких пор!

Ага. Теперь буду умнее.

Высокий голос Густла в сочетании с его огромным, зыблющимся телом очень веселит меня… Но смех завершается ужасными хрипами. Мне надо бы где-то раздобыть микстуру от кашля, не меньше литра… И кодеиновый дурман…

Пригородные дома в их бонсайской идиллии, чистенькие, ухоженные, настоящие государства, правители которых хватаются за свои грабли и садовые ножницы как за оружие, едва почувствовав, что за ними наблюдают. Пруды, плющ, садовые карлики. Начиная от Нойаубинга уже пошли брутальные блочные строения и доходные дома – казармы. Потом в Лайме опять же дворцы, стыдливо спрятанные в узких улицах.

Чтобы не было резкого перехода – все три сорта.

Теперешний адрес покойного грека был такой: кладбище Вальд, кладбищенский морг, отделение девять. Там нас уже поджидало море цветов, цветочных композиций в плоских вазах и венков. Такое получишь, только если много улыбался.

В кладбищенской конторе нам ставят печать, после чего мы устраиваем обеденный перерыв на скамейке.

Мне кусок в горло не лезет.

Сегодня утром я купил в киоске плитку шоколада с марципаном. Просто потому, что уже забыл его вкус. Вообще-то я не люблю шоколад.

Зато Густл поглощает его с удовольствием.

Он чавкает, рыгает и попёрдывает в поражающем воображение выверенном ритме. На скамейке против нас сидит молодая мать и качает своего младенца на руках; она встаёт, пританцовывает с ним, подставляет его солнцу, щекочет ему нос указательным пальцем, смеётся и кружится, кружится..

Не часто увидишь такое омерзительное зрелище.

Густл управился с едой. Теперь ему захотелось общения. Скамья из пластика прогибается под его тяжестью.

– Ну вот, теперь хорошо. Скажи, а откуда ты родом?

– Здешний.

– А по выговору не скажешь.

– Ну и что теперь?

– Да нет, я просто так спросил. А сколько тебе платит Крамм?

– Десять.

– О боже, о боже…

– Вот именно.

Пот, потоки пота, горящий лоб. А Густл сыто посмеивается.

Набухшие веки. Много, много пота. Какой-то поблёскивающий бульон перед глазами, то лососёво-розовый, то серебристый, рыбы из обрывков целлофана – выпрыгивают и ныряют.

– Ну, это не моё, конечно, дело. Но знаешь, я понял в жизни одно: что надо прочно стоять на земле обеими ногами и чтобы всегда что-то было в резерве, правильно?

Я не перебиваю его. С каким бы удовольствием я сейчас спрятался на несколько минут под большим звёздным куполом моих наушников. Но не хочу показаться невежливым. Ладно уж, послушаем, что там Густл понял в своей жизни. Вряд ли этот перечень будет длинным. Он сделал из спички зубочистку и ковыряет ею в зубах.

– Да, обеими ногами! – Он говорит то на баварском диалекте, то переводит свои же слова на немецкий. – Поверь мне, если ты работаешь, то с голоду не сдохнешь, но и не разбогатеешь!

– Ну и что?

– У меня, например, есть симпатичный побочный промысел.

Сейчас начнётся какое-нибудь скотство. Я это заранее чую. Всегда одно и то же.

– Знаешь, я продаю картиночки!

– Картиночки? С женщинами?

– И с ними тоже! Хочешь взглянуть?

Ага, значит, свинские картинки. Да, взглянуть я хочу. Они меня очень поддержат при онанировании. Моя собственная фантазия сейчас в некоторой узде и в страхе. И, как нас уверяют в рекламе: «Без всего остального вы можете спокойно обойтись».

Густл приносит из машины свою коллекцию. Это пакет изрядной толщины. Я устало беру его в руки.

– Боже мой, что это?

Густл хихикает.

– Классно, да? А вот сюда глянь! Такого не увидишь ни в каком магазине!

– Боже мой… – шепчу я.

– Да, знаешь, мой брат работает фотографом в полиции. Он мне и поставляет. А как тебе понравится вот это?

– У-у-ух!

– Что ты так кашляешь? А вот, посмотри!

– Выкинь это!

– Ну прям, я это продам! По пятёрке за ппуку! Тут ещё и не такое есть! Набирается неплохо, заработать можно. Такое тебе ни на какой выставке не покажут! Никакое видео с этим не сравнится! Беда только в том, что такие картинки ни один магазин не возьмёт на реализацию, понимаешь? Приходится самому продавать постоянным клиентам.

– Отстань от меня, а? Я болею.

– В тагую-то жару? А вот это посмотри – самая последняя жертва Дортмундского Кровопийцы. А вот эти общим планом, хотя они есть у меня и все по отдельности, вот… пять частей, супер, а?

Густл придвинулся ко мне. Я чувствую его зловонное дыхание. Фотографии чёрно-белые, лишь некоторые в цвете – и всё зарезанные трупы.

– Вот, гляди! Это многие покупают: удавленная бабулька. Или вот это! Настоящий хит! Поножовщина-1979. Четверо мёртвых турков на одном снимке! Мощно, да?

– Да пошёл ты!

– Хочешь, выбери себе что-нибудь! Бесплатно. За шоколад!

– Мне ничего из этого не нужно!

– Да ну тебя, в чём, вообще, дело?! Ты же смотришь на всё это в газетах и иллюстрированных журнальчиках! А как ты думаешь, почему по телевизору до сих пор гоняют так много всякой дряни про концлагеря? Да только потому, что там всегда показывают какие-нибудь жуткие картинки. Иначе никто и смотреть бы не стал!

– Пошёл отсюда!

– Да почему ты такой? Зачем тогда поступил к нам на работу? За десять-то марок? Столько и в «Макдоналдсе» заработал бы! К тому же там после закрытия можно от пуза нажраться гамбургеров!

– Я поступил к вам на работу, потому что влюблён.

– Ну, и что теперь? Ткк ты больной или влюблённый? Или что?

Мать с младенцем поднялась со скамейки и ушла.

Берёзы и тополя так эротичны на вид! Я вспоминаю кладбище в Фьезоле. Итальянцы на надгробных памятниках помещают фотографии, а кто-то мне рассказывал, что в последнее время эти фотографии стали делать цветными, и от этого якобы остаётся жуткое, устрашающее впечатление…

– Эй, ты! Ты что, больше со мной не разговариваешь?

Я встаю.

– Ну, держись, Густл! Ты здоровенный, сильный детина, а я по своему имиджу всегда был скорее трусом! Но иной раз… приходится ставить зарубки на своём жизненном пути.

– Ты чего, а?

– Да, я люблю. И болею тоже. Но всё остальное в руках Божьих.

И я бью ему в челюсть так, что он опрокидывается со скамейки навзничь. В первый раз за последние два года я совершил неразумный поступок. Я сажусь в кабину машины и жду суда и приговора.

Тристан поёт: «Свет ли мой я слышу?»

.. Nescio sed fieri sentiet excrucior.

С каким бы удовольствием я сейчас очутился в Риме, с Рихардом и Лидией! Хорошие были тогда деньки. Такие простодушные. Как сказал Ирод, ночь – это когда солнце светит на других. Да, отличный ландшафт для гиен и благовоние для навозных мух.

Густл взбирается на водительское сиденье. Вид у него крайне обиженный. Но он не замахивается на меня. Странно. Обеденный перерыв кончился. Мы возвращаемся в нашу контору.

Всё плывёт у меня перед глазами. Улицы превратились в реки, а дома – в лодки. Светофоры стали буями.

Летом умирает гораздо меньше людей, чем зимой. Солнечный допинг подстёгивает и придаёт силы.

Головная боль. Завихрения токов мозга.

Как же мне плохо! Искры и молнии, улицы, здания, нож. Во мне назревает землетрясение. Густл ругается на меня. Но кто же будет прислушиваться к его словам! Процентов на семьдесят я состою из воды и морского шторма. Плотина рушится.

То, что было потом, я помню очень смутно и урывками. В одной из сохранившихся в памяти сцен я стою перед Краммом. Он на меня орёт.

– Что вы сделали с вашим рабочим халатом?

Это я помню. Его мне порвала скорбящая гречанка.

– Что у вас за вид?! Вы же заблевали весь халат!

– Я болен.

– Ах, вы больны! Вот так радость! Уже на второй день вы хотите устроить себе прогул по болезни!

– Прошу вас, не выбрасывайте меня! Я хрупкий, я могу разбиться… Завтра… Завтра я буду снова здоров…

– Да вы напились!

– Нет.

– Густл на вас жаловался!

– Скажите ему, что я куплю у него картинки… завтра…

– Испорченный халат я вычту из вашего заработка. В следующий раз будьте внимательнее к вашим вещам! Я даю вам последний шанс!

– Спасибо…

– А теперь отправляйтесь домой и лягте в постель! И подтянитесь!

Да, милостивый господин Мастер, благословен ты в придурках…

Обливаясь потом, я влачусь к двери. Ладони у меня липкие. Облака в небе колеблются, словно колыбели младенцев. В сточной канаве тепло. Разлечься бы в ней, расправиться, как намокшая бумага. Крамм против воли выдал мне коричневую купюру. Я пытаюсь подсчитать, сколько у меня теперь денег. 102 марки 23 пфеннига. Шипящие паровые машины буравят червивое море…

Где же Тристан? О нет, я забыл мою музыку под сиденьем катафалка.

Моя майка летит. Я смотрю на свою грудь, она дрожит. Юдит…

Я сжимаюсь. Говорят, Вселенная якобы сжимается сама в себя, сворачивается в точку после того, как разбегалась. О-йе! А ведь это всего лишь воспаление лёгких в июле. Я двигаюсь вперёд, от афишной тумбы к афишной тумбе.

Оглядываюсь и вижу, что за мной гонится по улице целое воинство зелёных бутылок. Я их все когда-то выпил. Теперь они напали на мой след. Они хотят мне зла. Волны, отливающие зелёным, с дребезжанием накатывают на меня. И лёгкий ветерок поёт в их горлышках. О боже! Почему я всегда говорю «О боже!»? Ах, эти речевые обороты… Бутылочное войско выследило-таки меня. В вине – истина и сахар. Истина горька горькая вина… Речевые обороты… Возвышенная музыка и массовая реклама. Обеспеченная старость… Что – то я становлюсь несерьёзным, начинаю дурачиться. Признаюсь в этом.

Мои ноги двигаются неравномерно. Верхняя часть туловища похожа на вялый мешок.

Бутылки приближаются, они катятся с удвоенной бутылочной скоростью. Их намерения недвусмысленны. А спереди надвигается коричневое стекло. Я попал в окружение!

В школьные времена мне удалось внести ценный вклад в науку побега, я существенно обогатил её.

Я должен прорваться. Кто утихает при форте, тот неправильно слышит пиано.

И так я бегу сквозь пустынные улицы пригорода, преследуемый бутылочной ордой, и врываюсь в магазин игрушек, плотно закрыв за собой дверь.

Здесь прохладнее.

Скачут клоуны и разноцветные мячи. Солдатики в удобных упаковках. Я приведу их к присяге на верность моему имени. А вон там скопище тряпичных кукол. Ими играют девочки до той поры, пока не начнут красить губы. Это такой вид германского вуду. А вон там висят наряды д ля тряпичных кукол. А там бутылочки для грудных младенцев тряпичных кукол. Я попал в комнату ужасов! Вон там висят расчёски и зеркальца для светлых локонов куколок. А там стоят миниатюрные детские коляски, а рядом танк – радиоуправляемый. На нём куколки раскатывают по ночам, когда их никто не видит. Есть калейдоскопы. И наборы для химических опытов. Это для куколок – нобелевских лауреатов. Кубики «Лего». Из которых куколки построят свой первый дом. Серебряный пластмассовый меч, он гибкий. Специально для плохих куколок, если они ведут себя неприлично. Игра в «Монополию». Доя кукол с деловой хваткой. Сколько же здесь обворожительных предметов! Сказочный мир. Я сказочный эмир. Легионы пряничных домиков громоздятся у моих ног. Пагоды. Православные купола! Минареты! Святая София! С куполами и мозаиками! Разноцветные безе! Психоделические радуги! Могущественные принцессы с придворными, согнувшимися в поклонах… Интриги, божья кара… в стране без позора и сомнений. Катако. Катако… Вы говорите, Саломея, что любовь имеет горький вкус… Любовь и истину нельзя есть, это было бы жестоким испытанием даже для любителей хинина. Post coitum triste. Такая вот глупость. Протест!

Я обнажён, я раскрыт, я посрамлён перед самим собой, все коды дешифрованы. Всё во мне выглядит как куча больших и маленьких винтиков. Это ещё предстоит собрать в целое.

Ткк я слоняюсь без дела перед игрушками, в то время как зелёные и коричневые бутылки поджидают снаружи, чтобы высосать меня, заполнить себя мною. Мои нервные волокна есть не что иное, как вожжи колесниц, сюжетные нити, на которые насажена кровля деформированной декорации. С базисным чувством ностальгии. Катако.

Здесь висят и маски. Для некрасивых куколок. Для неуклюжих и прыщавых. Игрушки-розыгры ши. Для испорченных куколок. Наборы косметики. Для тщеславных куколок. Игрушечные телефоны, ярко-красные, которые даже издают тихое р-ринг-г-г-г… для словоохотливых куколок. Для процветания информационной индустрии.

Я примеряю на себя некоторые маски. Сразу начинаю задыхаться под ними. Маловаты для меня. Мне бы что-нибудь поудобнее, попросторнее… Ну, хорошо… если на следующем карнавале не найдётся желающих сыграть роль Мессии, то я возьмусь… Это так воздушно, эфирно. И не так уж много для этого нужно. Очаровательная улыбка, а ближе к вечеру – крест.

– Вы что-нибудь хотите?

Ну, разумеется. Ведь это магазин, он кому-то принадлежит. Здесь продают товары. Это для меня не новость. Узколицая, рыжеволосая, с тонкими ручками, в цветастой блузке. Такая понятия не имеет, о чём идёт речь.

– Мне нужно оружие!

– Какое оружие? Меч, дубинка, палица…

– Пистолет. Постмодерн, но только чтобы без этих фиктивно-научных наворотов, хорошо? Он должен быть как настоящий! Предельно настоящий. Чтобы даже внутреннее устройство его нельзя было отличить от настоящего!

Она приносит мне несколько моделей на выбор. Такая вещь, наверное, дорого стоит.

Видите ли, у меня тут есть некоторые проблемы со старым стеклом. Мне надо от него наконец избавиться. Кроме того, Ирод… Ну, вы ведь слышали про него. Ваши покупатели наверняка вам рассказывали…

Я проверяю устройство «вальтера». Продавщица смотрит на меня смущённым взглядом.

– Вы не сделаете этого! – тихо говорит она.

– Разве?

Она кивает. Хм… Возможно, у неё есть более свежая информация, чем у меня. Прямой провод с фатумом. Такие намёки заслуживают самого пристального внимания. Я кладу «вальтер» на место.

– Дорогая госпожа… А не могли бы вы хотя бы выпустить меня отсюда через чёрный ход?

Она снова кивает и провожает меня.

Снаружи всё спокойно. Никого не видно. Не очень-то они сообразительные, эти бутылки. Вокруг так и бухает: бух, бух. Как будто у меня в голове работают каменщики.

Мне надо подыскать себе подходящие кусты. Ведь я должен подтянуться!

Юдит. Дрозды. Спать, спать.

Никаких снов! Ни одного, пожалуйста! Я чувствую себя сегодня немного ипохондрически…