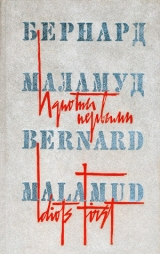

Текст книги "Идиоты первыми"

Автор книги: Бернард Маламуд

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)

Идиоты первыми

Пер. В. Голышев

Тонкое тиканье тусклых часов стихло. Мендель, дремавший в потемках, проснулся от страха. Он прислушался, и боль возобновилась. Он натянул на себя холодную одежду ожесточения и терял минуты, сидя на краю кровати.

– Исаак, – прошептал наконец.

В кухне Исаак, раскрыв удивленный рот, держал на ладони шесть земляных орехов. Положил их по одному на стол: один… два… девять.

По одному собрал орехи и стал в двери. Мендель в просторной шляпе и длинном пальто все еще сидел на кровати. Исаак насторожил маленькие глаза и ушки; густые волосы седели у него на висках.

– Schlaf [1]1

Больной ( идиш). ( Здесь и далее прим. переводчиков).

[Закрыть],– сказал он гнусаво.

– Нет, – буркнул Мендель. Он встал, задыхаясь. – Идем, Исаак.

Он завел свои старые часы, хотя от вида смолкшего механизма его замутило.

Исаак захотел поднести их к уху.

– Нет, поздно уже. – Мендель аккуратно убрал часы. В ящике стола он нашел бумажный пакет с мятыми долларами и пятерками и сунул в карман пальто. Помог надеть пальто Исааку.

Исаак поглядел в темное окно, потом в другое. Мендель смотрел в оба пустых окна.

Они медленно спускались по сумрачной лестнице – Мендель первым, Исаак сзади, наблюдая за движущимися тенями на стене. Одной длинной тени он протянул земляной орех.

– Голодный.

В вестибюле старик стал смотреть на улицу через тонкое стекло. Ноябрьский вечер был холоден и хмур. Открыв дверь, он осторожно высунулся. И сразу закрыл ее, хотя ничего не увидел.

– Гинзбург, что вчера ко мне приходил, – шепнул он на ухо Исааку.

Исаак всосал ртом воздух.

– Знаешь, про кого я говорю?

Исаак поскреб пятерней подбородок.

– Тот, с черной бородой. Не разговаривай с ним, а если он тебя позовет, не ходи.

Исаак застонал.

– Молодых людей он не так беспокоит, – добавил Мендель, подумав.

Было время ужина, улица опустела, но витрины тускло освещали им дорогу до угла. Они перешли безлюдную улицу и двинулись дальше. Исаак с радостным криком показал на три золотых шара. Мендель улыбнулся, но, когда они дошли до ломбарда, сил у него не осталось совсем.

Рыжебородый, в роговых очках хозяин ломбарда ел в тылу лавки сига. Он вытянул шею, увидел их и снова уселся – хлебать чай.

Через пять минут он вышел в лавку, промокая расплющенные губы большим белым платком.

Мендель, тяжело дыша, вручил ему потертые золотые часы. Хозяин поднял очки на лоб и вставил в глаз стаканчик с лупой. Он перевернул часы.

– Восемь долларов.

Умирающий облизнул потрескавшиеся губы.

– Я должен иметь тридцать пять.

– Тогда иди к Ротшильду.

– Они стоили мне шестьдесят.

– В девятьсот пятом году.

Хозяин вернул часы. Они перестали тикать. Мендель медленно завел их. Они затикали глухо.

– Исаак должен поехать к моему дяде – мой дядя живет в Калифорнии.

– У нас свободная страна, – сказал хозяин ломбарда.

Исаак, глядя на банджо, тихо заржал.

– Что с ним? – спросил хозяин.

– Восемь так восемь, – забормотал Мендель, – но где я достану к ночи остальные? Сколько за мое пальто и шляпу? – спросил он.

– Не возьму.

Хозяин ушел за стеллаж и выписал квитанцию. Он запер часы в ящик стола, но Мендель все равно слышал их тиканье.

На улице он засунул восемь долларов в пакет, а потом принялся искать в карманах бумажку с адресом. Нашел и, щуря глаза, прочел под уличным фонарем.

Когда они тащились к метро, Мендель показал на окропленное небо.

– Исаак, смотри, сколько сегодня звезд.

– Яйца, – сказал Исаак.

– Сначала мы поедем к мистеру Фишбейну, а потом мы пойдем есть.

Они вышли из метро на севере Манхеттена и вынуждены были пройти несколько кварталов, прежде чем нашли дом Фишбейна.

– Настоящий дворец, – пробормотал Мендель, предвкушая минуты тепла.

Исаак смущенно смотрел на тяжелую дверь дома.

Мендель позвонил. Дверь открыл слуга с длинными бакенбардами и сказал, что мистер Фишбейн с женой обедают и никого не принимают.

– Пусть он обедает с миром, но мы подождем, чтобы он кончил.

– Приходите завтра утром. Завтра утром он с вами поговорит. Он не занимается благотворительными делами так поздно вечером.

– Благотворительностью я не интересуюсь…

– Приходите завтра.

– Скажи ему, что тут жизнь или смерть.

– Чья жизнь или смерть?

– Если не его, так, наверно, моя.

– Вы всегда такой остроумный?

– Посмотри мне в лицо, – велел Мендель, – и скажи, есть у меня время до завтра?

Слуга долгим взглядом посмотрел на него, потом на Исаака и неохотно впустил их в дом. Огромный вестибюль с высоким потолком, толстым цветастым ковром, пышными шелковыми драпировками, мраморной лестницей был весь увешан картинами.

В маленьких лакированных туфлях, с салфеткой, заткнутой в смокинг, по лестнице легко сбежал мистер Фишбейн – пузатый, лысый, с волосатыми ноздрями. Он остановился на пятой от низу ступеньке и оглядел пришельцев.

– Кто приходит в пятницу вечером к человеку, у которого гости, и портит ему ужин?

– Извините, мистер Фишбейн, что я вас обеспокоил, – сказал Мендель. – Если бы я не пришел сегодня, завтра я бы уже не пришел.

– Без дальнейших предисловий, пожалуйста, изложите ваше дело. Я проголодался.

– Голодный, – заныл Исаак.

Фишбейн поправил пенсне.

– Что с ним такое?

– Это мой сын Исаак. Такой он всю жизнь.

Исаак захныкал.

– Я отправляю его в Калифорнию.

– Мистер Фишбейн не оплачивает частных туристских поездок.

– Я больной человек, сегодня ночью он должен уехать к моему дяде Лео.

– Я никогда не занимаюсь неорганизованной благотворительностью, но если вы голодны, я приглашу вас вниз на кухню. Сегодня у нас фаршированная курица.

– Я прошу только тридцать пять долларов на поезд до Калифорнии, где живет мой дядя. Остальные у меня уже есть.

– Кто ваш дядя? Сколько лет этому человеку?

– Восемьдесят один год, он прожил долгую жизнь.

Фишбейн рассмеялся.

– Восемьдесят один год, и вы посылаете ему этого полоумного?

Мендель замахал руками и закричал:

– Пожалуйста, без обзываний.

Фишбейн вежливо согласился.

– Где открыта дверь, там мы входим в дом, – сказал больной Мендель. – Если вы будете так добры и дадите мне тридцать пять долларов, Бог благословит вас. Что такое тридцать пять долларов для мистера Фишбейна? Ничто. Для меня, для моего мальчика это все.

Фишбейн выпрямился во весь рост.

– Частных пожертвований я не делаю – только организациям. Такова моя твердая линия.

Мендель, хрустя суставами, опустился на колени.

– Прошу вас, мистер Фишбейн, если не тридцать пять, то хотя бы двадцать.

– Левинсон! – сердито крикнул Фишбейн.

Над лестницей появился слуга с длинными бакенбардами.

– Покажи господину, где дверь, если он не захочет поесть прежде, чем покинет дом.

– От того, что я имею, курица не вылечит, – сказал Мендель.

– Сюда, пожалуйста, – сказал Левинсон, спускаясь по лестнице.

Исаак помог отцу подняться.

– Сдайте его в лечебницу, – посоветовал Фишбейн через мраморную балюстраду.

Он быстро взбежал наверх, а они тут же очутились на улице, и на них напал ветер.

Дорога до метро была утомительной. Ветер дул печально. Мендель задыхался и украдкой оглядывался на тени. Исаак, стискивая в застывшем кулаке орехи, жался к отцу. Они зашли на сквер, чтобы отдохнуть минуту на каменной скамье под голым деревом с двумя суками. Толстый правый торчал вверх, тонкий левый свисал. Медленно поднялась очень бледная луна. Так же медленно поднялся при их приближении к скамье человек.

– Пшолво рюка, – хрипло сказал он.

Мендель побелел и всплеснул высохшими руками. Исаак тоскливо завыл. Потом пробили часы – было только десять. Бородатый человек метнулся в кусты, и Мендель издал пронзительный страдальческий крик. Прибежал полицейский, ходил вокруг и около кустов, бил по ним дубинкой, но никого не поднял. Мендель с Исааком поспешили прочь из скверика. Когда Мендель оглянулся, тонкая рука у дерева была поднята, толстая опущена. Он застонал.

Они сели в трамвай и приехали к дому бывшего друга, но он давно умер. В том же квартале они зашли в закусочную и заказали яичницу из двух яиц для Исаака. Все столы были заняты, кроме одного, где сидел плотный человек и ел суп с гречкой. Они только взглянули на него и тут же заторопились к выходу, хотя Исаак заплакал.

Мендель вынул еще одну бумажку с адресом – но дом был чересчур далеко, в Куинсе, и они, дрожа, остановились в каком-то подъезде.

Что я могу сделать за один короткий час? – исступленно думал Мендель.

Он вспомнил о своей мебели. Рухлядь, но за нее можно выручить несколько долларов. «Идем, Исаак». Они опять пошли в ломбард, чтобы поговорить с ростовщиком, но свет не горел там, и стальная решетка – за ней блестели золотые часы и кольца – надежно преградила путь к месту торга.

Они прижались друг к другу за телефонным столбом. Оба мерзли, Исаак хныкал.

– Исаак, видишь, какая большая луна? Все небо белое.

Он показал рукой, но Исаак не хотел смотреть.

Менделю приснилось на минуту осветившееся небо; длинные полотнища света протянулись во все стороны. Под небом, в Калифорнии, сидел дядя Лео и пил чай с лимоном. Менделю стало тепло, но проснулся он в холоде.

Через улицу стояла старая кирпичная синагога.

Мендель принялся колотить в громадную дверь, но никто не вышел. Он сделал перерыв, чтобы отдышаться, и отчаянно застучал снова. Наконец внутри послышались шаги, дверь синагоги, скрипя массивными бронзовыми петлями, открылась.

С оплывшей свечой в руке на них сердито смотрел служка в черном.

– Кто ломится с таким грохотом поздно ночью в дверь синагоги?

Мендель объяснил служке свое затруднение.

– Мне надо поговорить с раввином, прошу вас.

– Раввин пожилой человек. Он уже спит. Его жена вас не пустит. Идите домой и приходите завтра.

– С завтра я уже попрощался. Я умираю.

Служка хотя и с сомнением, но показал на соседний дом, старый и деревянный:

– Он живет там. – Служка скрылся в синагоге с горящей свечой, распугивая тени.

Мендель с Исааком, цеплявшимся за его рукав, поднялся по деревянным ступеням и позвонил в дверь. Через пять минут на крыльце появилась грузная седая широколицая женщина в ночной рубашке и наброшенном и а плечи рваном халате. Она решительно сказала, что раввин спит и его нельзя будить.

Но пока она втолковывала это, к двери приковылял сам раввин. Он послушал с минуту и вмешался:

– Кто хочет увидеться со мной, пусть войдут.

Они очутились в захламленной комнате. Раввин, тощий старик с согнутой спиной и сквозной белой бородкой, был во фланелевой пижаме, черной ермолке и босиком.

– Vey is mir [2]2

Горе мне ( идиш).

[Закрыть],– заворчала его жена. – Или ты наденешь туфли, или завтра у тебя будет воспаление легких. – Она была заметно моложе мужа, женщина с толстым животом. Пристально посмотрев на Исаака, она отвернулась.

Мендель виновато изложил свою задачу.

– Мне нужно всего тридцать пять долларов.

– Тридцать пять, – сказала жена раввина. – Почему не тридцать пять тысяч? Кто имеет такие деньги? Мой муж – бедный раввин. Врачи отнимают последний грош.

– Дорогой друг, – сказал раввин. – Если бы у меня было, я бы вам дал.

– Семьдесят у меня уже есть, – сказал удрученный Мендель. – Мне нужно всего тридцать пять долларов.

– Бог тебе даст, – сказал раввин.

– В могиле, – ответил Мендель. – Мне нужно сегодня. Идем, Исаак.

– Подождите, – крикнул раввин.

Он торопливо ушел внутрь, вынес долгополое узкое пальто на меху и отдал Менделю.

– Яша, – взвизгнула его жена, – только не твое новое пальто!

– У меня есть старое. Кому нужно два пальто на одно старое тело?

– Яша, я кричу…

– Кто способен ходить среди больных, скажи мне, в новом пальто?

– Яша, – крикнула она, – что он будет делать с твоим пальто? Ему деньги нужны сегодня. Ростовщики спят.

– Так он их разбудит.

– Нет. – Она ухватилась за пальто.

Мендель держал его за рукав и тащил к себе. Знаю я тебя, подумал Мендель.

– Шейлок, – проворчал он. Глаза у нее сверкнули.

Раввин стонал и кружил по комнате как пьяный. Мендель вырвал пальто у жены, и она вскрикнула.

– Бегите, – сказал раввин.

– Бежим, Исаак.

Они выскочили из дома и сбежали по ступенькам.

– Остановись, вор! – кричала жена раввина.

Раввин схватился за голову и упал на пол.

– Помогите! – зарыдала жена. – Ему плохо с сердцем! Помогите!

А Мендель и Исаак убегали по улицам с новым меховым пальто раввина. За ними бесшумно мчался Гинзбург.

Поздно ночью в последней открытой кассе Мендель купил билет на поезд.

Купить бутерброд было уже некогда, поэтому Исаак съел свои орехи, и по огромному пустынному вокзалу они устремились к поезду.

– Утром, – задыхаясь, говорил на бегу Мендель, – приходит человек и продает бутерброды и кофе. Поешь, но возьми сдачу. Когда поезд приедет в Калифорнию, тебя будет ждать на станции дядя Лео. Если ты его не узнаешь, дядя Лео тебя узнает. Скажи ему, что я передавал привет.

Когда они подбежали к платформе, ворота туда были заперты и свет выключен.

– Поздно, – сказал контролер в кителе – грузный бородатый мужчина с волосатыми ноздрями, пахший рыбой. Он показал на вокзальные часы – Уже первый час.

– Но поезд еще стоит, я вижу, – сказал Мендель, приплясывая от горя.

– Уже ушел – через одну минуту.

– Минуты хватит. Только открой ворота.

– Поздно, я сказал.

Мендель ударил себя в костлявую грудь обеими руками.

– От всего сердца прошу тебя об этом маленьком одолжении.

– Хватит с тебя одолжений. Для тебя поезд ушел. Тебе к полуночи полагалось умереть. Я тебе вчера сказал. Больше ничего не могу для тебя сделать.

– Гинзбург! – Мендель отпрянул от него.

– А кто же еще? – Голос звучал металлически, глаза поблескивали, лицо было веселое.

– Для себя, – взмолился старик, – я ничего не прошу. Но что случится с моим сыном?

Гинзбург пожал плечами.

– Что случится, то случится. Я за это не отвечаю. Мне хватит забот без того, чтобы думать о каком-то с половиной шариков.

– За что же ты тогда отвечаешь?

– Создаю условия. Чтобы случилось то, что случится. Антропоморфными делами не занимаюсь.

– Не знаю, чем ты занимаешься, но где у тебя жалость?

– Это не мой товар. Закон есть закон.

– Какой закон?

– Космический мировой закон, черт возьми, которому я сам подчиняюсь.

– Что же у тебя за закон? – закричал Мендель. – Боже мой, ты понимаешь, сколько я терпел в жизни с этим несчастным мальчиком? Посмотри на него. Тридцать девять лет, со дня его рождения, я жду, когда он станет взрослым, – а он не стал. Ты понимаешь, каково это для отцовского сердца? Почему ты не пускаешь его к его дяде? – Он возвысил голос до крика.

Исаак громко захныкал.

– Ты успокойся, а то обидишь кого-нибудь, – сказал Гинзбург, моргнув в сторону Исаака.

– Всю мою жизнь, – закричал Мендель, и тело его задрожало, – что я видел? Я был бедняк. Я страдал от плохого здоровья. Когда я работал, я работал слишком много. Когда я не работал, это было еще хуже. Моя жена умерла молодой. Но я ни от кого ничего не просил. Теперь я прошу об маленьком одолжении. Будьте так добры, мистер Гинзбург.

Контролер ковырял в зубах спичкой.

– Ты не один такой, мой друг, некоторым достается хуже. Так уж устроено.

– Пес ты пес. – Мендель схватил Гинзбурга за глотку и стал душить. – Сукин сын, есть в тебе что-нибудь человеческое?

Они боролись, стоя нос к носу. Хотя глаза у Гинзбурга изумленно выкатились, он рассмеялся.

– Попусту пищишь и ноешь. Вдребезги заморожу.

Глаза у него яростно вспыхнули, а Мендель ощутил, что нестерпимый холод ледяным кинжалом вонзается в его тело и все его части съеживаются.

Вот я умираю и не помог Исааку.

Собралась толпа. Исаак повизгивал от страха.

В последней муке прильнув к Гинзбургу, Мендель увидел в глазах контролера отражение бездонного своего ужаса. Гинзбург же, глядя Менделю в глаза, увидел в них себя, как в зеркале, узрел всю силу своего страшного гнева. Он видел мерцающий, лучистый, ослепительный свет, который рождает тьму. Гинзбург поразился.

– Кто, я?

Он отпустил извивавшегося старика, и Мендель, обмирая сердцем, повалился наземь.

– Иди, – проворчал Гинзбург, – веди его на поезд. Пропустить, – велел он охраннику.

Толпа раздалась. Исаак помог отцу подняться, и они заковыляли вниз по лестнице к платформе, где стоял освещенный и готовый к отправлению поезд.

Мендель нашел Исааку место и торопливо обнял сына.

– Помогай дяде Лео, Исаак. И помни отца и мать. Не обижай его, – сказал он проводнику. – Покажи ему, где что.

Он стоял на платформе, пока поезд не тронулся с места. Исаак сидел на краешке, устремив лицо в сторону своего следования. Когда поезд ушел, Мендель поднялся по лестнице узнать, что сталось с Гинзбургом.

Мой любимый цвет черный

Пер. Р. Райт-Ковалева

Черити Суитнесс сидит в ванной и там съедает свой завтрак – два яйца вкрутую, пока я пью на кухне кофе и жую сандвич с ветчиной. Да, так оно и есть, только Бога ради не подымайте разговоров про дискриминацию. Если уж кого дискриминируют, так это меня. Черити – моя уборщица, ее прислал отец Дивайн – приходит раз в неделю в мою маленькую трехкомнатную квартирку, когда у меня выходной и я не хожу в свою винную лавку. «Мир вам, – говорит она, – дух святой снизошел на меня, и я вознеслась прямо на небо».

Она маленькая, плоскогрудая, лицо спокойное, все светится, волосы вьются барашком, а глаза как у моей мамы перед смертью. В первый раз, года полтора назад, когда Черити Суитнесс пришла ко мне убирать, я сделал ошибку – попросил ее позавтракать на кухне вместе со мной. Настроение у меня было, прямо скажем, неважное: меня только что бросила Орнита, но уж такой я человек – зовут меня Нат Лайм, сорок четыре года, лысею с каждым днем, да и сбавить фунтов пятнадцать не помешало бы, – люблю быть с людьми, когда можно. Ну, сварила Черити свой завтрак – два яйца вкрутую, села за стол, откусила кусочек. А потом вдруг перестала жевать, встала, положила яйца в мисочку и понесла в ванную – с тех пор она там и завтракает. Сколько раз я ей говорил: «Слушайте, Черити Суитнесс, ладно, будь по-вашему, кушайте свой завтрак одна на кухне, а я поем, когда вы кончите», а она только улыбается и все равно завтракает в ванной. И такая у меня судьба со всеми цветными.

Да, хотя черный цвет по-прежнему мой любимый цвет, но уж так мне с ними не везет, просто сплошь, бывает, конечно, и иначе, но редко, хоть я вполне хорошо веду свое дело – винную лавку в Гарлеме, на Восьмой авеню, между Сто десятой и Сто одиннадцатой улицами. Я это уважительно говорю: почти всю свою жизнь я встречался с неграми обычно по делу, но иногда и просто по-приятельски, и отношения были вполне искренними с обеих сторон. Меня к ним просто тянет. И в эту пору моей жизни я должен был бы иметь хоть двух или трех настоящих друзей из цветных, а если их нет, так в том вина не моя. Если бы они только знали, как у меня к ним лежит сердце, да разве теперь кому-нибудь расскажешь про такое? Сколько раз я пробовал все им выложить, но, видно, язык сердца – мертвый язык, а может, этот язык мало кто понимает. Да, мало кто. А сказать я хочу одно: что для меня лично один только цвет у людей и есть – цвет их крови. И если я люблю черных, так не потому, что они черные, а хотя бы потому, что я сам белый. Но в общем это одно и то же. Если бы я не был белым, я хотел бы быть черным. Но пусть я уж буду белым, раз такая судьба и выбора нет. Во всяком случае, я люблю всякий цвет. Я про цвета понимаю. Кому нужно, чтоб все люди были одинаковые? Может, это вроде таланта. Вот к примеру: Нат Лайм сейчас торгует в винной лавке в Гарлеме, а один раз в Новой Гвинее во время второй мировой войны я сам стрельнул по японцу – он от меня убегал – и, конечно, не попал, так я вдруг подумал: а может, все-таки у меня есть какой-нибудь талант, хотя, наверно, и талант у меня из таких – придет в голову какая-нибудь мысль – просто блеск! – а потом что из нее выйдет? Ничего. Да, в странном мире мы живем.

Как только Черити Суитнесс начинает есть свой завтрак там, где она его ест, я вспоминаю про Бастера Уильсона, мы с ним вместе росли в Бруклине, в Уильямсбурге. Были там эти бараки, грязные, разваленные, прямо посредине белого квартала – тоже не Бог весть какого, – жили там одни разносчики из тех, что возят товар на тележках. И мне казалось, что в негритянских бараках люди рождались и умирали с самого сотворения мира, не иначе. Жил я на соседней улице. Отец у меня был закройщик, но руки у него свело ревматизмом, костяшки громадные, красные, пальцы распухли – какая уж тут кройка, у нас в семье одна мать и работала. Она продавала бумажные мешки на Эллери-стрит с разбитой тележки. С голоду мы не умирали, но курицу тоже не ели – разве только когда мы были больные или курица была больная. Там я в первый раз познакомился со многими неграми, часто лазил по ихним баракам. Я и тогда думал: ну, брат, если такое бывает, так чего на свете не бывает! Понимаете, я там с ранних лет понял, какая она, жизнь. Вот там-то я и встретил Бастера Уильсона. Он все играл камешками, в одиночку. А я сидел у обочины, напротив, и глазел – он бросал один камешек левой, а другой – правой. Какая рука лучше бросала, та выигрывала и камешек поднимала. Игра как игра, меня он ни разу не позвал поиграть с ним. А я хотел с ним подружиться, только он никак не шел мне навстречу, наоборот, все от меня уходил. И почему я его выбрал себе в приятели – сам не знаю. Может, оттого, что у меня других не было – мы недавно сюда переехали с Манхеттена. А может, мне такие, как он, просто были по душе. Он все делал в одиночку. Худущий такой малец, одежа, видно братнина, висела на нем, как пустой мешок из-под картошки. А сам длинный как жердь: ему тогда было двенадцать, а мне десять. Руки и ноги у него были как спички, горелые спички, всегда на нем свитер, шерстяной, коричневый, один рукав наполовину распустился, а другой висел до кончиков пальцев. Голова у него была узкая, длинная, волосы курчавые, как мех, и прямо посредине белым пробором разделены, таким ровным, словно его по линейке провели: отец у него был парикмахер, только он уже работать парикмахером не мог, слишком много пил. И хоть у меня у самого в те дни ничего не было, я понимал, кому еще хуже, и на эти бараки с цветными мне смотреть было жалко, особенно днем. И все же ходил я туда, когда только мог, жизнь у них на улице так и кипела. Зато вечером там все менялось, знаете, в темноте калеку не отличишь от здорового. Иногда мне боязно было ходить мимо домов, когда там было темно и тихо. Боязно было: а вдруг на меня оттуда кто-то смотрит, а я их не вижу? Мне больше всего нравилось, когда они по вечерам ходили друг к другу в гости и веселились. Музыканты играли на банджо и саксофонах, и стены домишек дрожали от музыки и смеха. В окна я видел молоденьких девушек в нарядных платьях, с лентами в волосах, и у меня перехватывало горло.

Но на этих вечеринках часто затевались драки и ссоры. Особенно скверные дела творились по воскресеньям, после субботних пирушек. Помню, как однажды отец Бастера, такой же тощий и долговязый, как он, никогда не снимавший грязную серую шляпу, гонялся по улице за другим негром с полудюймовой стамеской в руках. Тот, второй, маленький, футов всего пяти, потерял башмак, и, когда они, схватившись, катались по земле, у него сквозь пиджак уже сочилась на тротуар густая красная кровь. Я испугался крови, мне хотелось перелить ее обратно, в человечка, до крови искалеченного стамеской. В другой раз отец Бастера играл в кости большими и прыгучими красными костяшками в тупичке, за двумя домами. Вдруг все шесть человек затеяли там драку, выскочили из тупичка на улицу и стали молотить друг друга кулаками. Соседи вместе с детьми выбежали из домов и смотрели на драку, все перепугались, и никто не посмел вмешаться. Много лет спустя я видел такую же драку подле моей лавки в Гарлеме: огромная толпа смотрела вечером на улице, как двое мужчин резались складными ножами, и пар от их дыхания клубился на морозе. Никто не двинулся, никто не позвал полисмена. И я не позвал. Но тогда я был совсем мальчишкой и помню, как полиция подъехала в закрытой машине и разогнала драку, молотя резиновыми дубинками по кому попало. Было это еще до Ла Гуардии [3]3

Ла Гуардия – мэр Нью-Йорка, при котором нравы несколько смягчились.

[Закрыть]. Почти всех, кто дрался, избили до потери сознания, только двое или трое убежали. Отец Бастера побежал было к своему дому, но полисмен настиг его на самом пороге и грохнул дубинкой прямо по серой шляпе. Потом всех негров, лежавших без чувств, полисмены подняли за руки и за ноги и швырнули в машину. Отец Бастера ударился об задок машины, упал на трех других негров, и у него из носу потекла очень красная кровь. Лично я такие сцены просто не выносил. Мне казалось, что все люди на свете страшные, и я удрал домой, но помню, как Бастер смотрел на драку совершенно равнодушными глазами. Я вытащил пятьдесят центов из кошелька у матери, прибежал назад и спросил Бастера, не хочет ли он пойти со мной в кино. Платить буду я. Он сказал: ладно. Так он заговорил со мной в первый раз.

Потом мы с ним много раз ходили в кино. Но дружбы у нас не получилось. Может, потому, что шло это только с одной стороны – от меня. Это я его приглашал в кино на мои (вернее, моей бедной мамы) денежки, это я ему покупал шоколадки, ломти дыни и даже отдавал свои любимые книжки про Ника Картера – я их выискивал по дешевке в мелочных лавочках, а он их никогда мне не возвращал. Один раз он впустил меня к себе в дом – мы искали спички, чтобы выкурить подобранные на улице окурки, но там стоял такой тяжелый, такой немыслимый дух, что я чуть не умер, пока не выскочил оттуда. Про обстановку, которую я там увидал, я и говорить не стану: все разваливалось на куски. Этой весной и в начале лета мы побывали в кино, наверно, раз пять или шесть на утренних сеансах, но, когда картина кончалась, Бастер уходил домой один.

– Чего же ты меня не подождешь, Бастер? – говорил я. – Нам ведь по дороге.

Но он шел быстро и не слышал меня. А если и слышал, то не отвечал.

И вдруг однажды, совершенно неожиданно для меня, он дал мне в зубы. Я чуть не заплакал, но не от боли. Выплюнув кровь, я спросил:

– Почему ты меня ударил? Что я тебе сделал?

– Потому, что ты жидовская морда. Убирайся ты со своим жидовским кино, со своим жидовским шоколадом знаешь куда, жиденок!

И он убежал.

А я думал: почем я знал, что он не любит кино? А когда я вырос, понял – насильно мил не будешь.

Много лет спустя, в расцвете сил, я повстречался с миссис Орнитой Гаррис. Она стояла одна на автобусной остановке – автобус номер сто одиннадцатый, и я поднял ее зеленую перчатку – она уронила ее на мокрую землю. Был уже конец ноября. Не успел я спросить – это ваша перчатка? – как она выхватила перчатку у меня, закрыла зонтик и села в автобус, я сел за ней.

Мне стало досадно, и я сказал:

– Извиняюсь, конечно, миссис, такого закона нет, чтобы говорить спасибо, но хоть не смотрите на меня как на преступника.

– О, простите, – говорит, – но я не люблю, когда белые мужчины пытаются оказать мне любезность.

Я приподнял шляпу – и дело с концом. Через десять минут я вышел из автобуса, но она вышла еще раньше.

Кто мог подумать, что я ее снова увижу. Да вот увидел. Через неделю она зашла ко мне в магазин – купить бутылку виски.

– Я бы вам сделал скидку, – говорю, – но я знаю, что вы не любите, когда вам делают одолжение, а я не хочу, чтобы мне дали по носу.

И тут она меня узнала и немножко смутилась.

– Извините, что я в тот день вас не поняла.

– Ну, ошибки со всеми бывают.

И конечно, она не возражала против скидки. А я ей целый доллар спустил.

Она стала приходить каждые две недели за бутылкой «хейга». Иногда я сам ее обслуживал, иногда мои приказчики – Джимми или Мейсон, – они оба цветные, – и я им тоже велел делать ей скидку. Оба посмотрели на меня, но мне нечего было стыдиться. К весне мы уже стали с ней разговаривать, когда она заходила. Она была тоненькая, темная, но не совсем черная, лет ей, по моим расчетам, было под тридцать, стройная, и в ней сочеталось то, что я люблю: красивые ноги, а грудь пышная. Лицо у нее было красивое, глаза большие, щеки круглые, конечно, рот был великоват и нос пошире, чем надо. Иногда ей разговаривать не хотелось – возьмет бутылку, заплатит со скидкой и уйдет. И глаза усталые, и вообще, как мне казалось, счастья у этой женщины нет.

Узнал я, что ее муж когда-то занимался мытьем окон в больших зданиях, но однажды его пояс оборвался, и он упал с пятнадцатого этажа. После похорон она устроилась маникюршей в парикмахерской на Таймс-сквер. Я ей рассказал, что я холостяк, живу с матерью в маленькой квартирке из трех комнат на Западной Восемьдесят второй улице, недалеко от Бродвея. У моей матери был рак, и Орнита сказала, что ей меня очень жалко.

А однажды июльским вечером мы с ней пошли гулять. До сих пор не понимаю, как это случилось. Наверное, я предложил ей, а она не отказалась. Куда пойти вечером с негритянкой? Только в Гринич-Вилледж [4]4

Гринич-Вилледж – район Нью-Йорка, где живет артистическая богема.

[Закрыть]. Там мы отлично пообедали и погуляли по Вашингтонскому парку. Вечер был жаркий. Никто не удивлялся, что мы гуляем вместе, никто не смотрел на нас как на преступников. А кто смотрел, тот, наверно, видел мой новый летний костюм – я его купил накануне, – видел мою лысинку, которая блестела, когда мы проходили под фонарем, и понимал, что для человека моего склада спутница у меня прехорошенькая. Потом мы зашли в кино на Западной Восьмой. Мне идти не хотелось, но она сказала, что слышала про эту картину. Вошли мы туда как чужие и вышли чужими. Мне любопытно было, что у нее на уме, но я сказал себе: что бы там ни было, только думает она не об одном белом джентльмене, сами знаете, кого я имею в виду. И весь вечер мы ходили рядом, словно нас цепью сковали. После кино она не разрешила проводить ее до Гарлема. А когда я ее подсаживал в такси, она сказала:

– Стоило ли все это затевать?

Я хотел сказать: стоило ради бифштекса, но вместо этого сказал:

– Стоило, чтобы побыть с вами.

– Хоть за это спасибо.

Ну, брат, говорю я себе, когда такси отъехало, теперь ты понял, что к чему, так позабудь лучше про нее – и делу конец.

Легко сказать – забудь. В августе мы второй раз пошли развлекаться. В тот вечер на ней было лиловое платье, и я подумал: о черт, вот это краски! Нарисовать бы такую картину – шедевр! Все на нас смотрели, а я получал удовольствие. В этот вечер она сняла свое лиловое платье в меблированной комнате – я сообразил нанять комнату заранее. При больной матери я не мог позвать ее к себе домой, а она не хотела звать меня к себе – жила она в семье у брата, на Западной Сто пятнадцатой, недалеко от Леннокс-авеню. Под лиловым платьем на ней была черная комбинация, а когда она и ее сняла, на ней осталось белое белье. А когда она и белое белье сняла, она опять вся стала черная. Должно быть, в эту ночь я в нее влюбился и при этом первый раз в жизни, хотя мне и нравились некоторые хорошие девушки, с которыми я встречался в ранней молодости. Но тут дело было серьезное. Я ведь такой человек – как подумаю про любовь, сразу думаю про женитьбу. Наверно, оттого я и холостой.