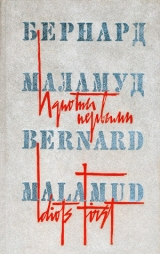

Текст книги "Идиоты первыми"

Автор книги: Бернард Маламуд

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 23 страниц)

Этта заплакала. И, плача, пошла дальше; она знала, что Чезаре прав. Он, казалось, высказал все, что хотел, и, тяжело дыша, бережно довел ее под руку до дома. У подъезда Этта остановилась, она не знала, как бы проститься порешительней, чтобы разом положить всему конец, но Чезаре сам незамедлительно ушел, приподняв на прощанье шляпу.

Этта терзалась и мучилась больше недели. Ей безумно хотелось близости с Чезаре. Ее плоть вдруг вспыхнула огнем. Ее преследовали чувственные сны. Голый Армандо лежал в постели с Лаурой, и в этой же постели она сама сливалась воедино с Чезаре. Но наяву она боролась с собой: молилась, каялась в самых похотливых мечтаниях и проводила долгие часы на могиле Армандо, чтобы успокоиться.

Чезаре постучал к ней однажды вечером и хотел овладеть ею сразу, но она в ужасе – боясь осквернить супружеское ложе – пошла за ним, к нему домой. После, несмотря на стыд и вину, продолжала ходить на могилу Армандо, хотя гораздо реже; приходя к Чезаре, она не рассказывала, что была на кладбище. А он и не спрашивал; ни о своей жене, ни об Армандо он больше не упоминал.

Сначала она была сама не своя. Ей казалось – она изменяет мужу, но она повторяла снова и снова: мужа нет, он умер, мужа нет, я одинока – и постепенно начала в это верить. Мужа нет, осталась лишь память о нем. Она не изменяет мужу. Она одинокая женщина, и у нее есть любовник, вдовец, нежный и преданный человек.

Как-то ночью, в постели, она спросила Чезаре, возможно ли им пожениться, но он ответил, что узы любви важнее супружеских. Уж им-то доподлинно известно, как супружество губит любовь.

Через два месяца Этта поняла, что беременна, и поспешила к Чезаре. Было утро, журналист встретил ее еще в пижаме и спокойно сказал:

– Что ж, дело житейское.

– Это твой ребенок.

– Я его призн а ю, – ответил Чезаре, и Этта ушла домой, взволнованная и счастливая.

Назавтра в обычный час она пришла к Чезаре, но прежде побывала на кладбище и рассказала Армандо, что наконец-то у нее будет ребенок; Чезаре она не застала.

– Съехал, – домохозяйка презрительно махнула рукой, – куда – неизвестно.

Хотя Этта исстрадалась, потеряв Чезаре, она винила себя, считала заклятой грешницей, даже ребенок во чреве не мог спасти ее от этих мыслей; но на кладбище, к могиле Армандо, она не ходила больше никогда.

Еврей-птица

Пер. В. Голышев

Окно было открыто, поэтому тощая птица и влетела. Растрепанными черными крыльями хлоп-хлоп. Так уж устроена жизнь. Открыто – попал. Закрыто – не попал, такая уж твоя судьба. Птица устало влетела в открытое кухонное окно Гарри Коэна, на верхнем этаже дома возле Ист-Ривер, на Первой авеню. На стене висела клетка беглой канарейки, и дверца ее была распахнута, но эта чернявая длинноносая птица с всклокоченной головой и тусклыми глазками – к тому же косыми, что придавало ей сходство с потасканной вороной – шлепнулась прямо на стол, спасибо еще, что не на баранью отбивную Коэна. Дело было год назад, жарким августовским вечером; торговец замороженными продуктами ужинал вместе с женой и школьником-сыном. Коэн, грузный мужчина с волосатой грудью, мясистый под шортами, Эди, под желтыми шортами худенькая и в красном лифчике, и десятилетний Мори (полностью – Моррис, в честь ее отца), хороший мальчик, хотя и не очень способный, после двухнедельного отдыха вернулись в город, потому что умирала мама Коэна. Они отдыхали в Кингстоне, штат Нью-Йорк, но мама, жившая отдельно в Бронксе, заболела, и они приехали обратно.

– Прямо на стол, – сказал Коэн и, поставив стакан с пивом, шуганул птицу. – Сукин сын.

– Гарри, выбирай слова, – сказала Эди и взглянула на сына, который следил за каждым их движением.

Птица сипло каркнула и, хлопая замызганными крыльями – перья их торчали в разные стороны, – тяжело взлетела на кухонную дверь и уселась там, глядя на них.

– Гевалт, погром!

– Это говорящая птица, – изумилась Эди.

– По-еврейски, – заметил Мори.

– Ишь какая умная, – проворчал Коэн. – Он обглодал кость и положил в тарелку. – Раз ты говоришь, скажи, за каким ты делом. Что тебе здесь понадобилось?

– Если у вас не найдется лишней бараньей отбивной, – ответила птица, – меня устроил бы кусочек селедки с корочкой хлеба. Разве можно жить все время на одних нервах?

– Тут не ресторан, – сказал Коэн. – Я спрашиваю, что тебя привело по этому адресу?

– Окно было открыто. – Птица вздохнула и добавила – Я беженец. Я летаю, но при этом я беженец.

– Беженец от кого? – полюбопытствовала Эди.

– От антисемитов.

– От антисемитов? – сказали они хором.

– От них.

– Какие же антисемиты беспокоят птицу? – спросила Эди.

– Любые – между прочим, включая орлов, ястребов и соколов. А бывает, и кое-какие вороны охотно выклюют тебе глаз.

– А ты разве не ворона?

– Я? Я – еврей-птица.

Коэн от души рассмеялся.

– Как это понимать?

Птица начала молиться. Она читала молитвы без Книги и без талеса [82]82

Талес – особая одежда, которую надевают во время молитвы.

[Закрыть], но со страстью. Эди наклонила голову, Коэн же – нет. А Мори раскачивался в такт молитве и смотрел вверх одним широко раскрытым глазом. Когда молитва кончилась, Коэн заметил:

– Без шляпы, без филактерий [83]83

Филактерии – кожаные коробочки с библейскими текстами. Во время молитвы их надевают на лоб и на левую руку.

[Закрыть]?

– Я старый радикал.

– А ты уверен, что ты не какой-нибудь призрак или дибук [84]84

Демон, душа мертвеца, вселившаяся в живого человека.

[Закрыть]?

– Не дибук, – ответила птица, – хотя с одной моей родственницей такое однажды случилось. Все это позади, слава Богу. Ее освободили от бывшего возлюбленного, ревнивого до безумия. Теперь она мать двух чудесных детей.

– Птичек? – ехидно спросил Коэн.

– А почему нет?

– И что это за птицы?

– Еврей-птицы. Как я.

Коэн откинулся на спинку и захохотал.

– Не смеши меня. О еврейской рыбе я слышал, но еврейская птица?

– Мы двоюродные. – Птица подняла одну тощую ногу, потом другую. – Будьте любезны, у вас не найдется кусочка селедки и корочки хлеба?

Эди встала из-за стола.

– Ты куда? – спросил ее Коэн.

– С тарелок сбросить.

Коэн обратился к птице:

– Я, конечно, извиняюсь, но как тебя звать?

– Зовите меня Шварц.

– Может быть, он старый еврей, превращенный в птицу, – сказала Эди, забирая тарелку.

– Это так? – спросил Коэн и закурил сигару.

– Кто знает? – ответил Шварц. – Разве Бог нам все говорит?

Мори встал на стуле.

– Какую селедку? – взволнованно спросил он у птицы.

– Мори, ты упадешь, слезь, – велел Коэн.

– Если у вас нет матьес, то можно шмальц, – сказала птица.

– У нас только маринованная, с луком, в банке, – сказала Эди.

– Если вы откроете для меня банку, я буду есть маринованную. А нет ли у вас, если не возражаете, кусочка ржаного хлеба?

У Эди, кажется, был.

– Покорми его на балконе, – велел Коэн. А птице сказал: – Поешь и отправляйся.

Шварц закрыл оба птичьих глаза.

– Я устал, а дорога дальняя.

– В какую сторону ты летишь, на юг или на север?

– Где милосердие, туда я лечу.

– Папа, пусть останется, – попросил Мори. – Ведь он только птица.

– Тогда оставайся на ночь, – согласился Коэн. – Но не дольше.

Утром Коэн приказал птице очистить помещение, но Мори стал плакать, и Шварца ненадолго оставили. У Мори еще не кончились каникулы, а товарищей не было в городе. Он скучал, и Эди была рада, что птица развлекает его.

– Он совсем не мешает, – сказала она Коэну, – и ест очень мало.

– А что ты будешь делать, когда он накакает?

– Какать он летает на дерево, и если внизу никто не проходит, то кто заметит?

– Ладно, – сказал Коэн, – но я категорически против. Предупреждаю: надолго он здесь не останется.

– Что ты имеешь против несчастной птицы?

– Несчастной птицы, нет, вы слыхали? Пронырливый мерзавец. Воображает, что он еврей.

– Не все ли равно, что он воображает?

– Еврей-птица, какая наглость. Один неверный шаг – и вылетит отсюда пулей.

По требованию Коэна Шварц был выселен на балкон, в новый скворечник, который купила Эди.

– Премного благодарен, – сказал Шварц, – хотя я предпочел бы иметь над головой человеческую крышу. Возраст, знаете ли. Люблю тепло, окна, запах кухни. С удовольствием просмотрел бы иногда «Еврейскую утреннюю газету», да и от глотка шнапса не отказался бы – после него мне легче дышится. Впрочем, что бы вы мне ни дали, вы не услышите жалоб.

Однако когда Коэн принес домой кормушку, полную сушеной кукурузы, Шварц сказал: «Невозможно».

Коэн был раздосадован.

– В чем дело, косой? Тебе надоела хорошая жизнь? Ты забыл, что такое быть перелетной птицей? Честное слово, любая из твоих знакомых ворон, евреек и неевреек, последние штаны бы с себя отдала за такое зерно.

Шварц промолчал. О чем можно говорить с таким извозчиком?

– Не для моего кишечника, – объяснил он потом Эди. – Пучит. Селедка лучше, хотя от нее жажда. Но, слава Богу, дождевая вода ничего не стоит. – Ой раскаркался грустным, одышливым смехом.

И селедку – благодаря Эди, знавшей, где надо покупать, – Шварц получал; случалось, ему перепадал кусочек картофельной оладьи и даже – когда не видел Коэн – супового мяса.

В сентябре начались занятия в школе, и Эди, не дожидаясь, когда Коэн снова предложит выгнать птицу, настояла на том, чтобы ей позволили пожить еще, пока мальчик не втянулся.

– А если сейчас прогнать, это плохо скажется на его занятиях – или ты не помнишь, как с ним было трудно в прошлом году?

– Ладно, так и быть, но рано или поздно она отсюда уберется. Это я тебе обещаю.

Шварц, хотя его никто не просил, взял на себя все заботы об учении Мори. В благодарность за гостеприимство вечером, когда его пускали часа на два в дом, он почти безотрывно надзирал за тем, как Мори делает домашние задания. Он сидел на комоде возле письменного стола, где мальчик трудился над уроками. Мори был неусидчив, и Шварц мягко заставлял его заниматься. Кроме того, он слушал его упражнения на визгливой скрипке, лишь изредка отлучаясь на несколько минут в ванную комнату, чтобы дать отдых ушам. Потом они играли в домино. К шахматам Мори относился прохладно, и обучить его игре не удавалось. Когда он болел, Шварц читал ему смешные книжки, притом что сам их не любил. А в школе дела у Мори наладились, и даже учитель музыки признал, что мальчик уже играет лучше. Его успехи Эди ставила в заслугу Шварцу, хотя птица отмахивалась от этих похвал.

Но все же Шварц гордился тем, что в табеле у Мори нет отметок ниже тройки с минусом, и по настоянию Эди отметил это рюмочкой шнапса.

– Если так пойдет и дальше, – сказал Коэн, – я отдам его в какой-нибудь знаменитый колледж.

Шварц, однако, покачал головой.

– Он хороший мальчик… вам не надо беспокоиться. Он не будет пьяницей, он не будет бить жену, Боже упаси, – но ученый из него никогда не получится. Вы понимаете меня? Но он может стать хорошим механиком. В наше время это отнюдь не позор.

– На твоем месте, – сказал рассерженный Коэн, – я бы не совал свой длинный шнобель в чужие дела.

– Гарри, прошу тебя.

– Мое терпение подходит к концу, черт возьми. Этот косой всюду лезет.

Шварц, хоть и не слишком желанный гость, все-таки прибавил в весе несколько унций. Но на внешности его это не сказалось: вид у него был, как и прежде, потрепанный, перья торчали во все стороны, словно он только что спасся от бурана. Он признавал, что уделяет мало внимания туалету. О стольком надо подумать. «Кроме того, удобства на улице», – сказал он Эди. Однако в глазах у него даже появился блеск, так что Коэн, хоть и продолжал называть его «косым», вкладывал в это слово меньше чувства.

Дорожа своим положением, Шварц тактично старался пореже попадаться на глаза Коэну. Но однажды вечером, когда Эди ушла в кино, а Мори принимал горячий душ, торговец замороженными продуктами затеял с птицей склоку.

– Черт побери, почему бы тебе иногда не помыться? Почему от тебя должно вонять, как от дохлой рыбы?

– Я извиняюсь, мистер Коэн, но если кто-то ест чеснок, от него и пахнет чесноком. Я три раза в день ем селедку. Кормите меня цветами, и я буду пахнуть цветами.

– А кто вообще тебя должен кормить? Скажи спасибо, что тебе дают селедку.

– Простите, я не жалуюсь, – сказала птица. – Вы жалуетесь.

– Кроме того, – продолжал Коэн, – даже с балкона слышно, что ты храпишь как свинья. Я из-за тебя ночи не сплю.

– Храп, слава Богу, не преступление, – возразил Шварц.

– Одним словом, ты надоеда и чертов захребетник. Скоро ты пожелаешь спать в постели с моей женой.

– Мистер Коэн, – сказал Шварц, – на этот счет не беспокойтесь. Птица есть птица.

– Это ты так говоришь, а откуда я знаю, что ты птица, а не какой-то чертов дьявол?

– Если бы я был дьявол, вы бы уже это знали. Я не имею в виду хороших отметок вашего сына.

– Заткнись ты, свинская птица! – крикнул Коэн.

– Извозчик! – каркнул Шварц, поднявшись на цыпочки и раскинув длинные крылья.

Коэн хотел уже было вцепиться в его тощую шею, но из ванной вышел Мори, и остаток вечера, до ухода Шварца на балконную ночевку, в доме был притворный мир.

Ссора, однако, сильно встревожила Шварца, и ему плохо спалось. Он просыпался от собственного храпа, а проснувшись, со страхом думал о том, что с ним будет. Чтобы не мозолить Коэну глаза, Шварц старался пореже вылезать из скворечника. Устав от тесноты, он прохаживался по карнизу балкона или сидел на скворечнике, глядя в пространство. Вечерами, наблюдая за уроками Мори, он часто засыпал. Проснувшись, нервно скакал по комнате, обследовал все четыре угла. Много времени проводил в стенном шкафу Мори и с интересом изучал ящики письменного стола, когда их оставляли открытыми. А однажды, найдя на полу большой бумажный пакет, Шварц забрался внутрь, чтобы понять его возможности. Мальчика позабавило такое поведение птицы.

– Он хочет строить гнездо, – сказал Мори маме.

Эди, чувствуя, что птица удручена, тихо сказала:

– Может быть, у вас бы наладились отношения, если бы вы кое в чем шли навстречу мистеру Коэну?

– Скажите мне например.

– Выкупаться, например.

– Я стар для купаний, – сказал Шварц. – У меня и без купаний вылезают перья.

– Он говорит, что вы плохо пахнете.

– Все пахнут… Некоторые пахнут из-за своих мыслей или из-за того, кто они есть. Мой запах объясняется моей пищей. А чем объясняется его?

– Его лучше не спрашивать, он рассердится, – сказала Эди.

К концу ноября промозглый холод стал донимать Шварца; в дождливые дни, когда он просыпался, суставы у него почти не гнулись, и он едва мог шевелить крыльями. Уже кусал его ревматизм. Он с удовольствием посидел бы подольше в теплой комнате, особенно с утра, когда Мори уходил в школу, а Коэн в магазин. Но хотя Эди была добросердечной женщиной и, наверное, впустила бы его тайком – погреться, он боялся просить ее. Между тем Коэн, все время читавший статьи о миграции птиц, однажды вечером после работы, когда Эди тушила на кухне говядину, вышел на балкон и, заглянув в скворечник, посоветовал Шварцу готовиться к отлету, если он себе не враг. «Пора отправляться в теплые края».

– Мистер Коэн, почему вы меня так ненавидите? – спросил Шварц. – Что я вам сделал?

– Потому что от тебя вся смута, вот почему. Кроме того, где это слыхано – еврей-птица? Убирайся вон, или между нами война.

Но Шварц упорно отказывался улетать, и тогда Коэн прибег к тактике беспокоящих действий, правда за спиной у Эди и Мори. Мори терпеть не мог насилия, а Коэн не хотел некрасиво выглядеть. Он решил, что, если делать птице пакости, она улетит сама и не надо будет выгонять ее силой. Кончились золотые деньки, пусть поищет сладкой жизни в другом месте. Коэна беспокоило, как повлияет расставание с птицей на учебу Мори, но он решил рискнуть: во-первых, потому, что мальчик, кажется, вошел во вкус занятий, – надо отдать должное черному прохвосту, – а во-вторых, Шварц стоял у него костью в горле и не давал покоя даже в снах.

Торговец замороженными продуктами начал свои диверсии с того, что в миске Шварца стал подмешивать к селедке водянистый кошачий корм. Затем, когда птица спала, он надувал множество бумажных пакетов и хлопал ими возле скворечника; так, истрепав Шварцу нервы, – правда, еще не настолько, чтобы он улетел, – Коэн принес домой взрослого кота, якобы в подарок Мори, давно мечтавшему о киске. Где бы кот ни увидел Шварца, он неизменно бросался на него, а один раз изловчился вырвать несколько перьев из хвоста. Даже во время уроков, когда кота выпроваживали из комнаты Мори, он к концу занятий ухитрялся пролезть обратно, и Шварц, в отчаянном страхе за свою жизнь, вынужден был перелетать с возвышенности на возвышенность – с люстры на вешалку, оттуда на дверь, – чтобы спастись от влажной пасти зверя.

Однажды, когда Шварц пожаловался Эди на то, что его жизнь в опасности, она сказала:

– Потерпите, мистер Шварц. Когда котик узнает вас ближе, он перестанет гоняться за вами.

– Он перестанет гоняться, когда мы оба будем в раю, – ответил Шварц. – Окажите мне милость, избавьтесь от него. Он превратил мою жизнь в сплошную тревогу. Я теряю перья, как дерево листья.

– Мне ужасно жаль, но Мори любит котика, он спит с ним.

Что делать Шварцу? Он тревожился, но он не мог прийти ни к какому решению, потому что боялся покинуть дом. И вот он ел селедку, приправленную кошачьим кормом, старался не слышать ночью грохота пакетов, взрывающихся как петарды, и жил в страхе, ближе к потолку, чем к полу, а кот, подергивая хвостом, следил за ним неотступно.

Шли недели. Умерла в Бронксе мама Коэна, и однажды, когда Мори принес единицу за контрольную по арифметике, рассвирепевший Коэн, дождавшись, чтобы Эди увела мальчика на скрипичный урок, открыто напал на птицу. Он загнал ее метелкой на балкон; Шварц в панике метался там, а потом забился в свой скворечник. Коэн, торжествуя, запустил туда руку, сжал в кулаке обе тощие ноги и вынул громко каркавшую и хлопавшую крыльями птицу. Он стал стремительно крутить ее над головой. Но вращаемый Шварц изогнулся, схватил клювом нос Коэна и вцепился в него, как в последнюю надежду на спасение. Коэн вскрикнул от резкой боли, ударил птицу кулаком и, дернув изо всех сил за ноги, оторвал от носа. Он снова раскрутил стонущего Шварца и, когда у птицы закружилась голова, яростно метнул ее во тьму. Шварц камнем падал на улицу. Коэн швырнул ему вдогонку скворечник и кормушку и слушал, пока они не грохнулись на тротуар. Сердце у него колотилось, нос дергало, и целый час с метлой в руках он ждал возвращения птицы; однако убитый жестокостью Шварц не вернулся.

Ну, все с этим грязным уродом, подумал торговец и ушел в дом. Эди и Мори уже вернулись.

– Смотри, – сказал Коэн, показав на свой окровавленный и втрое против прежнего растолстевший нос, – смотри, что сделала сволочная птица. Теперь шрам на всю жизнь.

– Где он сейчас? – с испугом спросила Эди.

– Я выкинул его, он улетел. Скатертью дорога.

Никто не возразил ему. Только Эди тронула платком глаза, а Мори быстро сказал про себя таблицу умножения на девять и обнаружил, что знает примерно половину.

Весной, когда стаял снег, Мори грустно бродил в окрестностях дома, искал Шварца. Он нашел мертвую черную птицу на маленьком пустыре у реки: крылья были сломаны, шея свернута, и оба птичьих глаза выклеваны напрочь.

– Кто это сделал с вами, мистер Шварц? – заплакал мальчик.

– Антисемиты, – сказала потом Эди.