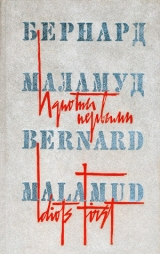

Текст книги "Идиоты первыми"

Автор книги: Бернард Маламуд

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)

Однако потребуются немалые усилия, чтобы выйти на белый свет человеком. Абрамович решил действовать без лишней спешки и воззвать к общественному мнению. На осуществление задуманного уйдут месяцы, может быть, годы. Сопротивление! Саботаж, если на то пошло! Бунт! В один прекрасный вечер, когда они уже раскланялись и аплодисменты стихали, Абрамович, подняв голову, словно собираясь благодарно заржать в ответ на рукоплескания, неожиданно воскликнул, обращаясь к публике:

– Помогите! Кто-нибудь, вызволите меня отсюда! Я в этой лошади, как в тюрьме! Выпустите на свободу ближнего своего!

Тишина, будто дремучий лес, обступила арену. Гольдберг смотрел в сторону и не подозревал о страстном выкрике Абрамовича – потом уже ему рассказал шталмейстер, – но по удивленным и даже потрясенным лицам зрителей, а главное, по откровенно торжествующему виду Абрамовича он понял, что произошло что-то неладное. Хозяин сразу же разразился веселым смехом, словно все шло так, как было задумано, и лошадь просто позволила себе небольшую импровизацию. Зрители тоже оживились, бурно захлопали.

– Зря стараешься, – выстучал морзянкой хозяин после представления. – Все равно тебе никто не поверит.

– Тогда отпусти меня по своей воле, хозяин. Пожалей меня.

– Что до этого, – твердо выстучал Гольдберг, – то тут уж ничего не изменишь. Мы только вместе можем и жить и зарабатывать. Тебе не на что жаловаться, Абрамович. Я забочусь о тебе лучше, чем ты сам можешь о себе позаботиться.

– Может быть, и ваша правда, мистер Гольдберг, но что мне от этого, если в душе я человек, а не лошадь?

Всегда багровый Гольдберг даже побледнел, когда выстукивал морзянкой свое обычное НИКАКИХ ВОПРОСОВ.

– Я и не спрашиваю ни о чем, мне просто нужно сказать нечто очень важное.

– Поменьше задавайся, Абрамович.

Вечером хозяин отправился в город, вернулся безобразно пьяным, будто в него влили бочку бренди, и угрожал Абрамовичу трезубцем – во время гастролей он возил его с собой в чемодане. Новое издевательство.

Между тем номер явно меняется, он уже совсем не тот, что прежде. Ни многократные предупреждения, ни пытка угрозами уже не останавливают Абрамовича, с каждым днем он позволяет себе все новые вольности. Переводя идиотское мычание Гольдберга, все эти ги-и гу-у га-а го-о, Абрамович намеренно перевирает и без того глупые вопросы и ответы.

Ответ: Чтобы попасть на другую сторону.

Вопрос: Зачем пожарному красные подтяжки?

Ответ: Из-за игры в шарики.

Вопрос: Зачем слонам такие длинные чемоданы?

Выступая на манеже, Абрамович идет на риск и вставляет в номер свои ответы и вопросы, хотя знает, что наказание неминуемо.

Ответ: Говорящая лошадь.

Вопрос: У кого четыре ноги и кто хочет быть свободным?

На этот раз никто не засмеялся.

Абрамович передразнивал Гольдберга, когда тот не мог следить за его губами. Обзывал хозяина «чуркой», «немым болваном», «глухой дубиной» и при любой возможности обращался к публике, просил, требовал, умолял о помощи.

– Gevalt! [49]49

Караул! ( идиш).

[Закрыть]Освободите меня! Я тоже человек! Это произвол! Я хочу на свободу!

Когда Гольдберг отворачивался или впадал в меланхолическое безразличие ко всему, Абрамович кривлялся и на разные лады высмеивал хозяина. Он громко ржал, издеваясь над его внешностью, «речью», тупостью, заносчивостью. Иной раз, поднявшись на дыбы и выставив напоказ срамное место, он распевал песни о свободе. И тогда в отместку Гольдберг принимался нарочито неуклюже танцевать с насмешником – клоун, на лице которого намалевана мрачная ухмылка, вальсировал с лошадью. Те, кто видел номер прежде, приходили в изумление и, пораженные этими переменами, растерянно замирали, словно в предчувствии грозящей беды.

– Помогите! Помогите, да помогите же мне кто-нибудь! – молил Абрамович. Но все будто окаменели.

Чувствуя какой-то разлад на манеже, публика, случалось, освистывала исполнителей. Это приводило в замешательство Гольдберга, впрочем, во время выступления, облаченный в красно-белый костюм в горошек и белый клоунский колпак, он сохранял хладнокровие и никогда не пускал в ход хлыст. Надо отдать ему должное, он улыбался в ответ на оскорбления, неважно, «слышал» он их или нет. До него доходило лишь то, что он видел. На лице Гольдберга застыла кривая ухмылка, губы подергивались. Толстые уши пылали под градом колкостей и насмешек, но он смеялся до слез в ответ на выходки и оскорбления Абрамовича, а вместе с ним смеялись и многие зрители. Абрамович приходил в ярость.

После представления Гольдберг, сняв свой шутовской наряд, угрозами доводил Абрамовича почти до безумия или жестоко избивал тростью. На следующий день он отхаживал конягу стимулирующими таблетками и затирал черной краской рубцы на боках.

– Чертова кляча, из-за тебя мы останемся без куска хлеба.

– Я хочу быть свободным.

– Чтобы быть свободным, ты должен понимать, что такое для тебя свобода. Такие, как ты, Абрамович, только на мыловарне обретают свободу.

Как-то на вечернем представлении Гольдберг, у которого был очередной приступ депрессии, вяло двигался по манежу, не в силах даже громко щелкнуть хлыстом. И Абрамович решил, уж если в будущем его ждет или мыловарня, или такое, как теперь, прозябание, то стоит попробовать избежать и того, и другого. И тогда, чтобы вырваться на свободу, он устроил свой бенефис. Это был его звездный час. С отчаянием в душе он, вдохновенно развлекая публику, так и сыпал смешными загадками:

Ответ: Выпрыгнуть из окна.

Вопрос: Как избавиться от трости?

Абрамович декламировал стихи, которые запомнил, слушая приемник Гольдберга: хозяин иной раз засыпал, не выключив его, и он работал всю ночь. От стихов Абрамович перешел к рассказам и закончил трогательной речью.

Он поведал слушателям истории о несчастных лошадиных судьбах. Одну лошадь до смерти забил жестокий хозяин: когда у истощенной лошаденки не осталось сил тащить воз дров, он размозжил ей поленом голову. Другая история была о скаковой лошади, быстрой как ветер. Никто не сомневался, что она возьмет приз на скачках в Кентукки, но в первом же забеге ее алчный хозяин поставил целое состояние на другую лошадь, а ее загубил, дав ей допинг. Героиней третьего рассказа была сказочная крылатая лошадь, она пала жертвой охотника, который застрелил ее, не поверив собственным глазам. А потом Абрамович рассказал, как прекрасный юноша, одаренный многими талантами, прогуливаясь весенним вечером, увидел нагую богиню, купающуюся в реке. Он не мог отвести от нее восхищенного взора, а красавица закричала в испуге и воззвала к небесам. Юноша пустился наутек и внезапно по конскому храпу и топоту копыт понял, что он уже не юноша с блестящим будущим, а лошадь.

В заключение Абрамович прокричал в зал:

– Я тоже человек, меня засунули в лошадь! Есть среди присутствующих врач?

Гробовое молчание.

– Может быть, чародей?

Снова молчание, только нервный смешок пробежал по рядам.

Тогда Абрамович произнес страстную речь о всеобщей свободе. Он говорил до хрипоты и закончил, как обычно, обращением к зрителям:

– Помогите мне вернуть мой истинный облик. Ведь я не тот, каким вы видите меня, я тот, кем я хочу стать. А хочу я стать тем, кто я есть на самом деле, – человеком.

В конце номера многие зрители со слезами на глазах поднялись со своих мест, и оркестр сыграл «Звездное знамя».

Гольдберг, дремавший на куче опилок, пока Абрамович исполнял свою сольную партию, проснулся как раз вовремя, чтобы раскланяться вместе с ним. Позднее по настоятельному совету нового директора цирка он отказался от старого названия номера «Спроси что полегче», придумав новое – «Варьете Гольдберга». И долго плакал неизвестно почему.

После того как столь страстный, столь вдохновенный крик о помощи не был никем услышан, Абрамович в отчаянии бился головой о дверцы стойла, пока из ноздрей не закапала кровь в мешок с кормом. Он подумал: ну и пусть, захлебнусь кровью. Гольдберг нашел его в глубоком обмороке на грязной соломе и ароматическими солями привел в чувство. Потом он перевязал ему нос и стал по-отечески увещевать.

– Вот ты и сел в лужу, – стучал он широким плоским пальцем, – но могло быть и хуже. Послушай меня, оставайся говорящей лошадью, так оно лучше.

– Сделай меня или человеком, или обыкновенной лошадью, – умолял Абрамович. – Это в твоей власти, Гольдберг.

– Тебе досталась чужая роль, приятель.

– Почему ты всегда лжешь?

– А почему ты вечно лезешь со своими вопросами? Это вообще не твоего ума дело.

– Я спрашиваю, потому что существую. И хочу быть свободным.

– Ну-ка ответь мне, кто свободен? – насмешливо спросил Гольдберг.

– В таком случае, – сказал Абрамович, – что же делать?

НЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСОВ, Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ТЕБЯ.

Он пригрозил, что ударит по носу. Опять пошла кровь.

В тот же день Абрамович объявил голодовку и продержался почти неделю. Однако Гольдберг сурово предупредил, что будет кормить его искусственно, вставит толстые резиновые трубки в обе ноздри, и пришлось голодовку прекратить. При мысли об этом Абрамович просто задыхался от досады. Номер снова стал таким, как прежде, и хозяин вернул ему старое название «Спроси что полегче». Когда сезон кончился, цирк отправился на юг, Абрамовича вместе с другими лошадьми впрягли в фургоны, и он брел в облаке пыли.

И все-таки мои мысли никому у меня не отнять.

Как-то раз погожей осенью, сменившей долгое изнурительное лето, Гольдберг, вымыв свои большие ноги в раковине на кухне, повесил вонючие носки сушиться на перегородке в стойле Абрамовича, а потом сел перед телевизором смотреть передачу по астрономии. Чтобы лучше видеть, он поставил на цветной телевизор горящую свечу. Но по рассеянности Гольдберг забыл закрыть дверцы стойла, и Абрамович, махнув через три ступеньки, минуя захламленную кухню, проник в дом, глаза его сверкали. Наткнувшись на Гольдберга, благоговейно созерцающего вселенную на экране телевизора, он с гневным ржанием отступил назад, чтобы обрушить удар копыт на голову хозяина. Гольдберг, заметив его боковым зрением, вскочил, готовый к защите. Быстро прыгнув на стул, он, хрюкнув, ухватил Абрамовича за его большие уши и потянул, будто намереваясь приподнять его, и тут голова вместе с шеей отделилась от туловища в том месте, где был старый шрам, и осталась в руках у Гольдберга. В дыре из зловонного кровавого месива показалась бледная голова человека. Лет сорока, в мутном пенсне, с напряженным взглядом темных глаз и черными усами. Высвободив руки, он изо всех сил вцепился в толстую шею Гольдберга. Они боролись, сплетаясь в жестокой схватке, и Абрамович судорожным усилием медленно вытягивал себя из лошадиного чрева, пока не освободился до пупка. В тот же миг ослабли судорожные тиски, и Гольдберг исчез, хотя на ярко светящемся экране еще продолжался урок астрономии. Впоследствии Абрамович пытался осторожно выведать, куда он подевался, но этого не знал никто.

Покинув цирк, Абрамович легким галопом пересек луг, поросший мягкой травой, и скрылся в сумраке леса, вольный кентавр.

Письмо

Пер Н.Васильева

У ворот стоит Тедди и держит в руке письмо.

Каждую неделю по воскресеньям Ньюмен сидел с отцом на белой скамье в больничной палате перед раскрытой дверью. Сын привез ананасовый торт, но старик не притронулся к нему.

За два с половиной часа, что он провел у отца, Ньюмен дважды спрашивал:

– Приезжать мне в следующее воскресенье или, может, не надо? Хочешь, пропустим один выходной?

Старик не отвечал. Молчание могло означать либо да, либо нет. Если от него пытались добиться, что же именно, он начинал плакать.

– Ладно, приеду через неделю. Если тебе вдруг захочется побыть одному в воскресенье, дай мне знать. Мне бы тоже не мешало отдохнуть.

Старик молчал. Но вот губы его зашевелились, и после паузы он произнес:

– Твоя мать никогда не разговаривала со мной так грубо. И дохлых цыплят не любила оставлять в ванне. Когда она навестит меня?

– Папа, она умерла еще до того, как ты заболел и пытался наложить на себя руки. Постарайся запомнить.

– Не надо, я все равно не поверю, – ответил отец, и Ньюмен поднялся, пора было на станцию, откуда он возвращался в Нью-Йорк поездом железнодорожных линий Лонг-Айленда.

На прощанье он сказал: «Поправляйся, папа» – и услышал в ответ:

– Не говори со мной как с больным. Я уже здоров.

Каждое воскресенье с того дня, как, оставив отца в палате 12 корпуса Б, Ньюмен впервые пересек больничный двор, всю весну и засушливое лето около чугунной решетки ворот, изогнувшихся аркой между двух кирпичных столбов, под высоким раскидистым дубом, тень от которого падала на отсыревшую стену, он встречал Тедди. Тот стоял и держал в руке письмо. Ньюмен мог бы выйти через главный вход корпуса Б, но отсюда было ближе до железнодорожной станции. Для посетителей ворота открывались только по воскресеньям.

Тедди толстый и смирный, на нем мешковатое серое больничное одеяние и тряпичные шлепанцы. Ему за пятьдесят, и, наверное, не меньше его письму. Тедди всегда держал его так, словно не расставался целую вечность с пухлым замусоленным голубым конвертом. Письмо не запечатано, в нем четыре листка кремовой бумаги – совершенно чистых. Увидев эти листочки первый раз, Ньюмен вернул конверт Тедди, и сторож в зеленой форме открыл ему ворота. Иногда у входа толклись другие пациенты, они норовили пройти вместе с Ньюменом, но сторож их не пускал.

– Отправь мое письмо, – просил Тедди каждое воскресенье.

И протягивал Ньюмену замусоленный конверт. Проще было, не отказывая сразу, взять письмо, а потом вернуть.

Почтовый ящик висел на невысоком бетонном столбе за чугунными воротами на другой стороне улицы неподалеку от дуба. Тедди время от времени делал боксерский выпад правой в ту сторону. Раньше столб был красным, потом его покрасили в голубой цвет. В каждом отделении в кабинете врача был почтовый ящик. Ньюмен напомнил об этом Тедди, но он сказал, что не хочет, чтобы врач читал его письмо.

– Если отнести письмо в кабинет, там прочтут.

– Врач обязан, это его работа, – возразил Ньюмен.

– Но я тут ни при чем, – сказал Тедди. – Почему ты не хочешь отправить мое письмо? Какая тебе разница?

– Нечего там отправлять.

– Это по-твоему так.

Массивная голова Тедди сидела на короткой загорелой шее, жесткие с проседью волосы подстрижены коротким бобриком. Один его серый глаз налит кровью, а второй затянут бельмом. Разговаривая с Ньюменом, Тедди устремлял взгляд вдаль, поверх его головы или через плечо. Ньюмен заметил, что он даже искоса не следил за конвертом, когда тот на мгновение переходил в руки Ньюмена. Время от времени он указывал куда-то коротким пальцем, но ничего не говорил. И так же молча приподнимался на цыпочки. Сторож не вмешивался, когда по воскресеньям Тедди приставал к Ньюмену, уговаривая отправить письмо.

Ньюмен вернул Тедди конверт.

– Зря ты так, – сказал Тедди. И добавил – Меня гулять пускают. Я почти в норме. Я на Гаудал-канале воевал.

Ньюмен ответил, что знает об этом.

– А где ты воевал?

– Пока нигде.

– Почему ты не хочешь отправить мое письмо?

– Пусть доктор прочтет его для твоего же блага.

– Вот здорово. – Через плечо Ньюмена Тедди уставился на почтовый ящик.

– Письмо без адреса, и марки нет.

– Наклей марку. Мне не продадут одну за три пенса или три по пенсу.

– Теперь нужно восемь пенсов. Я наклею марку, если ты напишешь адрес на конверте.

– Не могу, – сказал Тедди.

Ньюмен уже не спрашивал почему.

– Это не такое письмо.

Он спросил, какое же оно.

– Голубое и внутри белая бумага.

– Что в нем написано?

– Постыдился бы, – обиделся Тедди.

Ньюмен уезжал поездом в четыре часа. Обратный путь не казался таким тягостным, как дорога в больницу, но все равно воскресенья были сущим проклятьем.

Тедди стоит с письмом в руке.

– Ну, согласен?

– Нет, так не пойдет, – сказал Ньюмен.

– Ну что тебе стоит.

Он все-таки сунул конверт Ньюмену и через мгновение получил его назад.

Тедди вперился взглядом в плечо Ньюмена.

У Ральфа в руке замусоленный голубой конверт.

В воскресенье у ворот вместе с Тедди стоял высокий худой суровый старик, тщательно выбритый, с бесцветными глазами, на его лысой восковой голове красовался старый морской берет времен первой мировой войны. На вид старику было лет восемьдесят.

Сторож в зеленой форме велел ему посторониться и не мешать выходу.

– Отойди-ка, Ральф, не стой на дороге.

– Почему ты не хочешь бросить письмо в ящик, ведь ты мимо пройдешь? – спросил Ральф скрипучим старческим голосом, протягивая письмо Ньюмену.

Ньюмен не взял письмо.

– А вы кто?

Тедди и Ральф молчали.

– Это отец его, – объяснил сторож.

– Чей?

– Тедди.

– Господи, – удивился Ньюмен. – Их обоих здесь держат?

– Ну да, – подтвердил сторож.

– С каких он тут пор? Давно?

– Теперь ему снова разрешили гулять. А год назад запретили.

– Пять лет, – возразил Ральф.

– Нет, год назад.

– Пять.

– Вот странно, – заметил Ньюмен, – вы не похожи.

– А сам ты на кого похож? – спросил Ральф.

Ньюмен растерянно молчал.

– Ты где воевал? – спросил Ральф.

– Нигде.

– Тогда тебе легче. Почему ты не хочешь отправить мое письмо?

Тедди, набычившись, стоял рядом. Он приподнялся на цыпочки и быстро сделал выпад правой, потом левой в сторону почтового ящика.

– Я думал, это письмо Тедди.

– Он попросил меня отправить его. Он воевал на Иводзима. Мы две войны прошли. Я был на Марне и в Аргонском лесу. У меня легкие отравлены ипритом. Ветер переменился, и фрицы сами хватанули газов. Жаль, не все.

– Дерьмо сушеное, – выругался Тедди.

– Опусти письмо, не обижай беднягу, – сказал Ральф. Дрожь била его длинное худое тело. Он был нескладным и угловатым, блеклые глаза смотрели из впалых глазниц, а черты лица казались неровными, словно их вытесали из дерева.

– Я же говорил, пусть ваш сын что-нибудь напишет в письме, тогда я его отправлю, – растолковывал Ньюмен.

– А что написать?

– Да что угодно. Разве никто не ждет от него письма? Если он сам не хочет, пусть скажет мне, я напишу.

– Дерьмо сушеное, – снова выругался Тедди.

– Он мне хочет написать, – сказал Ральф.

– Неплохая мысль, – заметил Ньюмен. – В самом деле, почему бы ему не черкнуть вам пару строчек? А может быть, лучше вам отправить ему письмецо?

– Еще чего.

– Это мое письмо, – сказал Тедди.

– Мне все равно, кто напишет, – продолжал хмуро Ньюмен. – Хотите, я напишу ему от вашего имени, выражу наилучшие пожелания. А могу и так: надеюсь, ты скоро выберешься отсюда.

– Еще чего.

– В моем письме так нельзя, – сказал Тедди.

– И в моем нельзя, – мрачно произнес Ральф. – Почему ты не хочешь отправить письмо таким, как есть? Спорим, ты трусишь.

– Нет, не трушу.

– А вот, держу пари, трусишь.

– Ничего подобного.

– Я никогда не проигрываю.

– Да что тут отправлять? В письме нет ни слова. Чистые листы, и ничего больше.

– С чего ты взял? – обиделся Ральф. – Это большое письмо. В нем уйма новостей.

– Мне пора, – сказал Ньюмен, – а то еще на поезд опоздаю.

Сторож выпустил его. За Ньюменом закрылись ворота.

Тедди отвернулся и обоими глазами, серым и затянутым бельмом, уставился поверх дуба на летнее солнце.

У ворот, дрожа, стоял Ральф.

– К кому ты ходишь по воскресеньям? – крикнул он вслед Ньюмену.

– К отцу.

– Он на какой войне был?

– У него в черепушке война.

– Его гулять пускают?

– Нет, не пускают.

– Значит, он чокнутый?

– Точно, – ответил Ньюмен, уходя прочь.

– Стало быть, и ты тоже, – заключил Ральф. – Почему бы тебе не остаться с нами? Будем тут вместе слоняться.

Последний из могикан

Пер. Р.Райт-Ковалева

Решив, что художник из него все равно не выйдет, Фильдман приехал в Италию – писать исследование о Джотто. Первую главу он вез через океан в новеньком портфеле из свиной кожи – сейчас он крепко держал этот портфель в потной руке. Все на нем было новое: темно-красные туфли на каучуке, теплый твидовый костюм, хотя позднее сентябрьское солнце косыми лучами палило с римского неба, и в чемодане лежал совсем легкий костюм, дакроновая рубашка и хлопчатобумажное с дакроном белье – такое легко и быстро стирать в путешествиях. Чемодан, старый и тяжелый, с двумя ремнями, немного смущавший его, он одолжил у своей сестры Бесси. Он решил, что к концу года, если останутся деньги, он купит новый чемодан во Флоренции. Хотя уехал он из Штатов в неважном настроении, в Неаполе он стал бодрее, а теперь, простояв перед римским вокзалом минут двадцать, он все еще был поглощен созерцанием Вечного города, все еще чувствовал восторг, охвативший его в ту минуту, как он впервые увидел, что прямо за кишащей машинами площадью стоят развалины терм Диоклетиана. Фидельман вспомнил, что он читал, будто термы перестраивались при участии Микеланджело и сначала были церковью и монастырем, а позже стали музеем, действующим до сих пор.

– Только вообразить себе, – пробормотал он, – только вообразить – сама история…

Но тут перед ним внезапно возник его собственный образ: не без горькой радости он как бы увидел себя извне и изнутри, до мельчайших подробностей, и когда перед ним встало его собственное, столь знакомое лицо, он мысленно залюбовался и глубиной искреннего чувства в глазах, слегка увеличенных очками, и чуткостью тонких овальных ноздрей и неспокойных губ, отделенных от носа недавно отпущенными усиками, – по мнению Фидельмана, они были словно вылеплены скульптором и придавали ему еще больше достоинства, несмотря на небольшой рост. Но в тот же миг это неожиданное острое ощущение себя самого – и не только внешнее – вдруг поблекло, весь восторг, как ему и полагалось, испарился, и Фидельман понял, что существовала внешняя причина этого странного, почти трехмерного отражения его самого, которое он только что ощутил и увидел. Справа, невдалеке от себя, он заметил незнакомого человека – скелет, чуть обросший мясом. Прислонившись к бронзовому на каменном постаменте памятнику, изображавшему этрусскую волчицу с прильнувшими к ее тяжелым сосцам младенцами – Ромулом и Ремом, незнакомец наблюдал за Фидельманом с таким собственническим видом, что было ясно: уже давно, должно быть с той минуты, как приезжий вышел из поезда, он весь целиком, с ног до головы, отразился во взгляде этого человека. Поглядывая на него исподтишка и делая вид, что не смотрит, Фидельман увидел личность примерно своего роста, странно одетую в короткие коричневые брючки и длинные, до колен, черные шерстяные носки, натянутые на слегка кривые, палкообразные ноги в маленьких остроносых дырчатых башмаках. Пожелтевшая рубаха была раскрыта на впалой груди, рукава подвернуты, открывая худые волосатые руки. Высокий лоб незнакомца был бронзового цвета, густые черные волосы, отброшенные назад, открывали небольшие уши, на бритом лице темнела густая щетина, а его нос с загнутым кончиком явно мог пронюхать что угодно. Но заметнее всего было выражение мягких карих глаз – такая жадность горела в них. И хотя лицо у него было самое смиренное, он только что не облизывался, подходя к бывшему художнику.

– Шалом! [50]50

Привет! ( иврит)

[Закрыть]– приветствовал он приезжего.

– Шалом, – нерешительно ответил тот, произнося это слово, насколько он помнил, впервые в жизни. О боже! – подумал. – Хорош подарочек! Первый привет в Риме – и надо же! – такое местечковое чучело.

Незнакомец, улыбаясь, протянул руку.

– Зускинд, – сказал он, – Шимон Зускинд.

– Артур Фидельман. – Переложив портфель из правой руки в левую и придерживая ногой поставленный на землю чемодан, он пожал руку Зускинду.

Носильщик в синем комбинезоне мимоходом взглянул на чемодан Фидельмана, потом на него и отошел в сторону.

Нарочно или нечаянно, но Зускинд потирал руки, словно чего-то дожидался.

– Parla italiano? [51]51

Говорите по-итальянски? ( итал.)

[Закрыть]

– Говорю, но с трудом, хотя читаю бегло. Можно сказать, мне нужна практика.

– Значит, идиш?

– Мне легче всего выражать мысли по-английски.

– По-английски так по-английски. – Зускинд заговорил по-английски с легким великобританским акцентом. – Но я сразу угадал, что вы еврей, – добавил он, – только положил на вас глаз – все стало ясно.

Фидельман предпочел пренебречь этим замечанием.

– Где вы научились английскому? – спросил он.

– В Израиле.

Фидельман заинтересовался:

– Вы там живете?

– Раньше жил, а теперь нет, – уклончиво сказал Зускинд. У него сразу стал скучающий вид.

– Как так?

Зускинд передернул плечом.

– Для моего слабого здоровья там слишком тяжелая работа. А потом, это вечное напряжение.

Фидельман понимающе кивнул.

– И кроме того, от этой пустыни у меня запор. В Риме у меня на сердце легче.

– Еврейский беженец, и откуда – из Израиля! – добродушно пошутил Фидельман.

– Я вечный беженец, – невесело вздохнул Зускинд.

По нему не скажешь, что у него легко на сердце.

– Откуда же вы еще бежали, разрешите узнать?

– Как это – откуда еще? Из Германии, из Венгрии, из Польши – вам этого мало?

– Ну, это, наверно, было давно. – Фидельман только сейчас заметил седину в волосах у беженца. – Пожалуй, пора идти, – сказал он и поднял чемодан. Два носильщика нерешительно остановились неподалеку.

Но Зускинд хотел услужить.

– А гостиница у вас есть?

– Да, давно выбрал и зарезервировал.

– Вы сюда надолго?

Какое ему дело? Но Фидельман вежливо ответил:

– На две недели – в Риме, дальше, до конца года, – во Флоренцию, с поездками в Сиену, Ассизи, Падую, а может быть, и в Венецию.

– Но вам нужен гид в Риме?

– А разве вы гид?

– Почему бы и нет?

– Спасибо, – сказал Фидельман, – я сам разберусь, похожу по музеям, библиотекам и так далее.

Зускинд насторожился:

– Вы что, профессор?

Фидельман невольно покраснел:

– Ну, не совсем, – скорее, так сказать, студент.

– А из какого института?

Фидельман откашлялся.

– Видите ли, я, так сказать, вечный студент. Вроде чеховского Трофимова. Если есть чему поучиться – я учусь.

– Так у вас есть задание? – настаивал Зускинд. – Получаете стипендию, да?

– Какая там стипендия! Деньги мне нелегко достались. Я долго работал, копил, чтобы на год уехать в Италию. Во всем себе отказывал. Да, вы спросили про задание. Я пишу о художнике Джотто. Это был один из самых…

– Можете мне про Джотто не рассказывать, – перебил его Зускинд с ухмылкой.

– Вы изучали его творчество?

– А кто его не знает!

– Как интересно! – сказал Фидельман, скрывая раздражение. – Откуда вы его знаете?

– А вы откуда?

– Я посвятил немало времени изучению его творчества.

– Ну а я его тоже знаю.

Надо от него избавиться, пока не поздно, подумал Фидельман. Он поставил чемодан, пошарил в кожаном кошельке, где держал мелочь. Те два носильщика с любопытством следили за ним, один вытащил из кармана сандвич, завернутый в газету, развернул и стал есть.

– Это вам, – сказал Фидельман.

Зускинд даже не взглянул на монету, опуская ее в карман штанов. Носильщики ушли.

Странные у него повадки, у этого беженца: застыл, словно деревянный индеец у табачной лавки, но видно, что вот-вот готов сорваться с места.

– Я вижу – у вас есть багаж, – сказал Зускинд неопределенно, – так, может, в этом багаже найдется лишний костюмчик? Мне бы он пригодился.

Наконец-то все выложил, подумал Фидельман с неудовольствием, но сдержался.

– У меня есть одна-единственная смена, кроме того, что на мне. Вы очень ошибаетесь, мистер Зускинд. Я не богач. Больше того, я бедный человек. То, что на мне новое платье, ничего не значит, не обольщайтесь. Я за этот костюм еще должен своей сестре.

Зускинд посмотрел на свои короткие, потертые и поношенные штаны:

– Сколько лет я не имел нового костюма. Когда я бежал из Германии, вся моя одежда развалилась на куски. И в один прекрасный день я очутился совсем голый.

– Разве тут нет благотворительных организаций, которые могли бы вам помочь? Наверно, здешняя еврейская община помогает беженцам.

– Так эти евреи дают мне то, что они хотят, а не то, что я хочу, – с горечью сказал Зускинд. – И что они мне предлагают – обратный билет в Израиль!

– Почему вы не соглашаетесь?

– Я вам уже сказал: тут мне свободнее.

– Свобода – понятие относительное.

– Вы мне еще будете объяснять про свободу!

Все-то он знает, подумал Фидельман.

– Хорошо, тут вам свободнее, – сказал он, – но как вы живете?

В ответ Зускинд только хрипло закашлялся.

Фидельман хотел было еще что-то сказать насчет свободы, но удержался. Боже мой, да он весь день не отвяжется, если не принять мер.

– Пожалуй, мне пора в отель, – сказал он, наклоняясь за чемоданом.

Зускинд тронул его за плечо, и, когда Фидельман нетерпеливо выпрямился, Зускинд сунул ему под нос те полдоллара, что он ему выдал.

– Мы на этом оба теряем деньги.

– То есть как это?

– Сегодня дают шестьсот двадцать три лиры за доллар, но за серебро дают всего пятьсот.

– Хорошо, дайте сюда, я вам дам целый доллар. – И Фидельман быстро достал хрустящий доллар из бумажника и отдал его беженцу.

– И это все? – вздохнул Зускинд.

– Да, все! – решительно сказал Фидельман.

– Может, хотите посмотреть термы Диоклетиана? Там есть симпатичные римские гробики. За один доллар я вас проведу.

– Нет, спасибо! – И, кивнув на прощанье, Фидельман поднял чемодан и подтащил к обочине.

Откуда-то вынырнул носильщик, и Фидельман, поколебавшись, дал ему донести чемодан через площадь, до стоянки маленьких темно-зеленых такси. Носильщик предложил донести и портфель, но Фидельман не выпускал его из рук. Он дал шоферу адрес отеля, и такси дернуло и покатилось. Наконец-то, – Фидельман облегченно вздохнул. Он увидел, что Зускинд исчез. Пронесло, подумал он. Но по дороге в отель ему все казалось, что беженец, согнувшись в три погибели, примостился сзади, на запасном колесе. Однако взглянуть назад он не решился.

Фидельман заранее заказал себе номер в недорогой гостинице, недалеко от вокзала, рядом с очень удобной конечной остановкой автобусов. Сразу, по укоренившейся привычке, он выработал жесткое расписание. Он всегда боялся терять время, как будто в этом был единственный его талант – что, разумеется, не соответствовало истине, – Фидельман знал, что он ко всему еще и очень честолюбив. Вскоре он распределил время так, чтобы работать как можно больше. По утрам он обычно ходил в итальянские библиотеки, просматривал каталоги и архивы, читал при скверном освещении и делал подробные записи. После второго завтрака он часок дремал, потом часам к четырем, когда вновь открывались церкви и музеи, он торопился туда со списком картин и фресок, которые ему надо было посмотреть. Хотя он и очень стремился во Флоренцию, его немного огорчало, что не все в Риме удастся посмотреть, Фидельман дал себе слово непременно вернуться сюда, если позволят финансы, может быть, к весне, и посмотреть все, что хотелось.

К вечеру он старался передохнуть, успокоить нервы. Обедал он поздно, как все римляне, с удовольствием выпивал пол-литра белого вина, выкуривал сигарету. Он любил погулять после обеда, особенно по старинным кварталам, у Тибра. Где-то он прочел, что там под ногами развалины древнего Рима. Его вдохновляло, что он, Артур Фидельман, уроженец Бронкса, ходит по всем этим историческим местам. Таинственная штука – история, и воспоминание о неведомых событиях в чем-то лежит на тебе тяжелым грузом, а в чем-то доставляет ощутимую радость. Оно тебя и возносит и угнетает – Фидельман не понимал, чем именно, и знал только, что его уносило в такие дебри, из которых ему не выбраться. Может быть, творческому человеку, художнику, такие переживания шли на пользу, но критику они не нужны. Критик, думал Фидельман, должен жить черным хлебом фактов. Он без конца бродил по извилистым берегам реки, глядя в усеянное звездами небо. Однажды, просидев несколько дней в музее Ватикана, он увидел сонмы ангелов – синих, белых, золотых, тающих в небесах. Бог мой, подумал Фидельман, нельзя так переутомлять глаза. Но, вернувшись к себе, он иногда писал до полуночи.