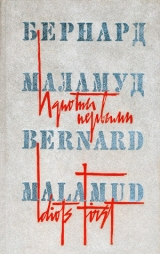

Текст книги "Идиоты первыми"

Автор книги: Бернард Маламуд

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)

В могилу свели

Пер. М.Кан

Маркус портняжничал издавна, с довоенной поры – легкого характера человек с копной седеющих волос, хорошими, чуткими бровями и добрыми руками, – и завел торговлю мужской одеждой в относительно пожилые годы. Достаток, как говорится, стоил ему здоровья, пришлось поэтому посадить себе в помощь, на переделку, портного в задней комнате, но с глажкой, когда работы набиралось невпроворот, он не справлялся, так что понадобилось еще нанимать гладильщика, и оттого хотя дела в лавке шли прилично, но могли бы идти и лучше.

Они могли бы идти гораздо лучше, если б гладильщик, Йосип Брузак, грузный, налитой пивом, потливый поляк, работавший в исподней рубахе и войлочных шлепанцах, в штанах, съезжающих с могучих бедер и набегающих гармошкой на щиколотки, не воспылал ярой неприязнью к портному, Эмилио Визо – или это произошло в обратном порядке, Маркус точно не знал, – сухому, тощему сицилийцу с куриной грудью, который, то ли в отместку, то ли еще почему, платил поляку неистребимой злобой. Из-за их стычек страдало дело.

Отчего они так враждовали, шипя и пыжась, точно драчливые петухи, и не стесняясь к тому же в выражениях, употребляя черные, неприличные слова, так что клиенты обижались, а у Маркуса от неловкости порой до дурноты мутилось в голове, было загадкой для торговца, который знал их невзгоды и видел, что по-человечески они во многом похожи. Брузак, который обитал в меблированной трущобе неподалеку от Ист-Ривер, за работой насасывался пивом и постоянно держал полдюжины бутылок в ржавой кастрюле со льдом. Маркус вначале возражал, и Йосип, неизменно уважительный к хозяину, убрав кастрюлю, стал исчезать с черного хода в пивную на углу, где пропускал свою кружку, теряя на этой процедуре такое количество драгоценного времени, что Маркусу оказалось выгоднее вернуть его назад к кастрюле. Ежедневно в обеденный перерыв йосип доставал из стола острый маленький нож и, отрезая толстыми кусками твердокопченую чесночную колбасу, поедал ее с пухлыми ломтями белого хлеба, запивая все это пивом, а напоследок – черным кофе, который он варил на одноконфорочной газовой плитке для портновского утюга. Иногда он готовил себе жидкую похлебку с капустой, которой прованивал насквозь все помещение, но вообще ни колбаса, ни капуста его не занимали и он ходил целыми днями понурый, озабоченный, покуда, обыкновенно на третьей неделе, почтальон не приносил ему письмо из-за океана. Когда приходили письма, он, случалось, разрывал их пополам нетерпеливыми пальцами; забыв о работе, он усаживался на стул без спинки и выуживал из того же ящика, где хранилась колбаса, треснувшие очки, цепляя их за уши при помощи веревочных петель, привязанных вместо сломанных дужек. Потом читал зажатые в кулаке листки дрянной бумаги, неразборчивые польские каракули, выведенные блекло-бурыми чернилами, – слово за словом, вслух, так что Маркус, который понимал по-польски, но предпочел бы не слышать, слышал. Уже на второй фразе у гладильщика искажалось лицо, и он плакал, размазывая слезы по щекам и подбородку, и это выглядело так, словно его опрыскали средством от мух. Под конец он разражался надрывными рыданиями – ужасная картина, – после чего часами ни на что не годился и утро шло насмарку.

Маркус сколько раз подумывал, не сказать ли ему, чтобы читал свои письма дома, но у него сердце кровью обливалось от известий, которые содержались в них, и просто язык не поворачивался сделать выговор Йосипу, который, к слову сказать, был мастер в своем деле. Уж если он принимался за ворох костюмов, то машина шипела паром без передышки и вещь из-под нее выходила аккуратная, без единого пузыря или морщинки, а рукава, брючины, складки – бритвенной остроты. Что же касается известий, которые содержались в письмах, они были неизменно об одном и том же: о горестях его чахоточной жены и несчастного четырнадцатилетнего сына, которого Йосип никогда не видал, кроме как на фотографиях, – мальчика, живущего буквально хуже свиньи в хлеву, и притом хворого, так что, если бы даже отец скопил ему денег на дорогу и выхлопотал визу, все равно ни один врач из службы иммиграции не пропустил бы его в Америку. Маркус не однажды совал гладильщику то костюмчик для посылки сыну, то, изредка, небольшую наличность, но не поручился бы, что до него это доходит. Его смущала непрошеная мысль, что за четырнадцать-то лет Йосип бы мог, при желании, перевезти мальчика к себе, и жену тоже, не дожидаясь, пока она дойдет до чахотки, но почему-то предпочитал вместо этого оплакивать их на расстоянии.

Эмилио, портной, был тоже своего рода волк-одиночка. Обедал он каждый день за сорок центов в ресторанчике квартала за три, но торопился назад прочесть свой «Corriere». Странность его состояла в том, что он постоянно нашептывал что-то себе под нос. Что именно – разобрать никто не мог, но во всяком случае – что-то настойчивое, с присвистом, и где бы он ни стоял, оттуда несся этот свистящий шепот, то горячо убеждая, то тихонько постанывая, хотя плакать он никогда не плакал. Он шептал, пришивая пуговицу, укорачивая рукав или орудуя утюгом. Шептал по утрам, когда снимал и вешал пиджак, и продолжал шептать вечером, когда надевал черную шляпу, вправлял, скорчась, худые плечи в пиджак и покидал в одиночестве лавку. Только раз он дал понять, о чем этот шепот: как-то утром, когда хозяин, заметив, как он бледен, принес ему чашку кофе, портной в благодарность за это признался, что жена, которая на прошлой неделе вернулась, опять его оставила, – и он простер вперед костлявую растопыренную пятерню, показывая, что она сбежала от него в пятый раз. Маркус выразил ему сочувствие и с тех пор, заслышав, как в задней комнате шепчет портной, воображал себе, что к нему откуда-то, где она пропадала, возвратилась жена, клянясь, что теперь уже навсегда, но ночью, когда они лежали в постели и он обшептывал ее в темноте, поняла, до чего ей это надоело, и к утру исчезла. Нескончаемый шепот портного действовал Маркусу на нервы; он выходил из лавки послушать тишину, но все-таки продолжал держать Эмилио, потому что тот был отличный портной, сущий бес, когда брал в руки иголку, мог идеально пришить манжету за то время, пока обычный работник еще ковырялся бы, снимая мерку, – такой портной большая редкость, его поди-ка поищи.

Больше года, хотя каждый производил по-своему шум в задней комнате, гладильщик и портной, казалось, не обращали друг на друга внимания; потом, в один день, словно рухнула между ними невидимая стена, они стали смертельными врагами. Маркус волею случая присутствовал в самый миг зарождения разлада: однажды днем, оставив клиента в лавке, он отлучился в мастерскую за мелком для разметки и застал там зрелище, от которого похолодел. При ярком свете послеполуденного солнца, которое заливало помещение, ослепив на секунду торговца, так что он успел подумать, не обманывают ли его глаза, они стояли, каждый в своем углу, пристально уставясь друг на друга, а между ними – живая, почти косматая – пролегла звериная ненависть. Поляк, ощерясь, сжимал в дрожащей руке тяжелый деревянный валек от гладильного катка; портной, побелев до синевы, по-кошачьи выгнув спину возле стены, высоко занес в окостенелых пальцах ножницы для раскроя.

– Вы что? – закричал Маркус, когда к нему снова вернулся голос, но ни тот, ни другой не нарушил тяжелого молчания, оставаясь в том же положении, в котором он их застиг, и глядя друг на друга в упор из противоположных углов, причем портной шевелил губами, а гладильщик дышал словно пес в жаркую погоду – и что-то жуткое исходило от них, о чем Маркус до сих пор не подозревал.

– Бог мой, – крикнул он, покрываясь холодной, липкой испариной, – говорите же, что у вас случилось. – Но они не отзывались ни звуком, и он гаркнул сквозь сдавленную глотку, отчего слова вырвались наружу с мучительным хрипом: – А ну-ка работать! – почти не надеясь, что ему повинуются, и когда они повиновались – Брузак грузно шагнул к своей машине, а портной взялся непослушными руками за горячий утюг, – смягчился от их покорности и, будто обращаясь к детям, сказал со слезами на глазах: – Ребятки, запомните: не надо ссориться.

Потом он стоял один в затененной лавке, неподвижно глядя ни на что сквозь стекло входной двери, и мысли о них – совсем рядом, у него за спиной – уводили его в неизвестный, пугающий мир с серой травой в солнечных пятнах, полный стонов и запаха крови. У него в голове из-за них мутилось. Он опустился в кожаное кресло, моля Бога, чтобы не зашел никто из клиентов, пока не прояснится голова. Со вздохом закрыл глаза и, чувствуя, что волосы вновь зашевелились от ужаса, увидел мысленно, как эти двое кружат, гоняясь друг за другом. Один неуклюже улепетывал, а второй преследовал его по пятам за то, что тот стащил у него коробку со сломанными пуговицами. Обежав раскаленные и курящиеся пески, они вскарабкались на крутой скалистый утес и, тесно сплетенные в рукопашной, закачались на краю обрыва, покуда один не оступился на осклизлых камнях и не упал, увлекая другого за собой. Вскидывая руки, они цеплялись скрюченными пальцами за пустоту и скрылись из виду, и Маркус, свидетель этого, проводил их беззвучным воплем.

Так он сидел, превозмогая дурноту, пока подобные мысли не оставили его.

Когда он опять пришел в себя, память преобразила все это в некий сон. Он не хотел сознаваться, что стряслось неладное, но, зная все же, что стряслось, называл это про себя пустяком – разве не наблюдал он сто раз стычки вроде этой на фабрике, где работал по приезде в Америку? – пустяки, которые забывались начисто, а ведь какие бывали жестокие стычки.

Тем не менее на другой же день, и ни дня с тех пор не пропуская, двое в задней комнате, распаленные ненавистью, затевали шумные скандалы, которые шли во вред делу; они лаялись как собаки, обливая друг друга грязной бранью, и приводили этим хозяина в такое замешательство, что как-то раз, в помрачении, он обмотал себе шею мерной лентой, которую обыкновенно носил наброшенной на плечи наподобие шарфа. Тревожно переглянувшись с клиентом, Маркус поспешил скорей снять мерку; клиент же, который любил, как правило, помедлить в лавке, обсуждая свой новый костюм, расплатился и торопливо ушел, спасаясь от непристойной перебранки, происходящей за стеной, но отчетливо слышной в переднем помещении, так что от нее некуда было укрыться.

Они не только ругались и призывали друг на друга всяческие напасти – на родном языке каждый позволял себе вещи почище. Торговец слышал, как Йосип грозится по-польски, что вырвет кой-кому причинные части и засолит кровавое месиво, он догадывался, что, значит, и Эмилио бормочет примерно то же, и ему делалось тоскливо и противно.

Не раз он наведывался в заднее помещение унимать их, и они слушали каждое его слово с интересом и терпением, так как он, мало того что добряк – это было заметно по глазам, – умел хорошо говорить, и оба это ценили. И однако, какие бы он ни находил слова, все было напрасно, потому что стоило ему замолчать и отойти от них, как все начиналось сначала. В сердцах Маркус уединялся в лавке и сидел со своей печалью под ходиками с желтым циферблатом, слушая, как тикают прочь желтые минуты, пока не наступало время кончать работу – удивительно, как они еще умудрялись что-то сделать, – и идти домой.

Маркуса подмывало дать им обоим пинка под зад и выгнать, но он не представлял себе, где взять других таких умелых и, по сути, дельных работников, чтобы при этом не потребовалось осыпать их золотом с головы до ног. Идея об исправлении одержала верх, и потому однажды в полдень он перехватил Эмилио, когда тот уходил обедать, зазвал его шепотом в уголок и сказал:

– Послушайте, Эмилио, вы же умный человек, скажите, что вы с ним воюете? За что вы ненавидите его, а он вас, и почему вы ругаетесь такими неприличными словами?

Но хоть шептаться с ним было приятно портному, который таял перед хозяином, словно воск, и любил такие маленькие знаки внимания, он только спрятал глаза и густо покраснел, а отвечать не захотел или не смог.

И Маркус просидел остаток дня под часами, заткнув уши пальцами. А вечером перехватил гладильщика по дороге к выходу и сказал ему:

– Прошу вас, Йосип, скажите, что он вам сделал? Зачем вам эти ссоры, Йосип, вам мало, что у вас больная жена и сын?

Но Йосип, который тоже любовно относился к хозяину – он, хотя и поляк, не был антисемитом, – лишь сгреб его в медвежью охапку и, поминутно подтягивая штаны, которые съезжали вниз и затрудняли ему движения, прошелся с Маркусом в тяжеловесной польке, потом с гоготом отстранил его и удалился вприпляску, под пивными парами.

Наутро, когда они снова подняли безобразный гвалт и сразу спугнули покупателя, Маркус влетел к ним в мастерскую, и оба – с серыми от натуги, измученными лицами – прекратили грызню и слушали, как хозяин слезно молит и стыдит их, причем с сугубым вниманием слушали, когда он, которому было несвойственно орать, понизил тон и стал давать им советы, маленькие наставления тихим, пристойным голосом. Он был высокого роста, совсем худой из-за своей болезни. Что оставалось на костях, истаяло еще больше за эти трудные месяцы, а голова окончательно поседела, так что теперь, стоя перед ними и стараясь урезонить их, усовестить, он напоминал по виду старца-отшельника, а может быть, и святого, и работники внимали ему с почтением и жадным интересом.

Он рассказал им поучительную историю про своего дорогого папу, ныне покойного, а тогда они жили всей семьей в одной из убогих хат зачуханной деревеньки, десять душ ребятишек мал мала меньше – девять мальчиков и недоросток-девочка. Ой, в какой бедности жили – невозможно: он, случалось, жевал кору и даже траву, от которой раздувало живот; часто мальчики, не помня себя от голода, кусали друг друга, а то и сестру, за руку или за шею.

– Так мой бедный папа, который ходил с длинной бородой вот досюда… – он нагнулся, приложил руку к колену, и мгновенно у Йосипа навернулись слезы, – папа говорил: «Дети, мы люди бедные и повсюду, куда бы ни подались, чужие, давайте же хотя бы жить в мире, иначе…»

Но торговцу не пришлось договорить, потому что гладильщик, который плюхнулся на стул без спинки, где обыкновенно читал свои письма и тихонько поскуливал, раскачиваясь из стороны в сторону, разревелся, а портной задергал горлом с каким-то странным щелканьем и должен был отвернуться.

– Обещайте, – взмолился Маркус, – что не будете больше ссориться.

Йосип прорыдал, что обещает; Эмилио, со слезами на глазах, серьезно кивнул головой.

Вот славно, вот это по-людски, возликовал торговец и, осенив их своим благословением, пошел прочь, но не ступил еще за порог, как воздух позади заволокло их яростью.

Сутки спустя он их разгородил. Пришел плотник и поставил глухую перегородку, разделив пополам рабочее пространство гладильщика и портного, и между ними наконец-то воцарилась ошеломленная тишина. Больше того, они хранили нерушимое молчание целую неделю, Маркус, будь у него побольше силенок, наверное, подпрыгнул бы от радости и пустился в пляс. Он замечал, конечно, что гладильщик время от времени отрывается от работы и озадаченно подходит к новой двери взглянуть, по-прежнему ли на месте портной, и что портной делает то же самое, – однако дальше этого не шло. Эмилио теперь уже не шептался сам с собой, а Йосип Брузак не притрагивался к пиву, и когда из-за океана прибывало выцветшее письмо, забирал его домой и читал возле грязного окна своей темной каморки: по вечерам, хотя в комнате было электричество, он любил читать при свече.

Однажды в понедельник он полез утром в ящик стола за своей чесночной колбасой и обнаружил, что она небрежно сломана надвое. Зажав в руке остроконечный ножик, он кинулся на портного, который как раз в этот миг, из-за того, что кто-то раздавил его черную шляпу, налетел на него с раскаленным утюгом. Он хватил им гладильщика по мясистой, как ляжка, руке, и на ней, завоняв паленым, открылась багровая рана; в это время Йосип ударил его в пах и с минуту не выдергивал ножик.

Вопя, причитая, прибежал хозяин и, невзирая на их увечья, велел им убираться вон. Не успел он выйти, как они сошлись снова и вцепились друг другу в глотку.

Маркус вбежал обратно, крича: «Нет, нет, не надо, не надо», потрясая иссохшими руками, обмирая, теряя последние силы (от рева в ушах он слышал только, как оглушительно тикают ходики), и сердце его, точно хрупкий кувшин, опрокинулось с полки и ку-вырк по ступеням вниз – и разбилось, распалось на черепки.

Хотя глаза старого еврея, когда он рухнул на пол, остекленели, его убийцы явственно прочитали в них: Ну, что я вам говорил? Видите?

Живым надо жить

Пер. О.Варшавер

Мужчину она вспомнила. Он приходил сюда в прошлом году, в этот же день. Сейчас он стоял у соседней могилы, порой оглядывался, а Этта, перебирая четки, молилась за упокой души своего мужа Армандо. Порой, когда становилось совсем невмоготу, Этта просила Бога, чтобы Армандо потеснился и она смогла лечь в землю рядом с ним. Было второе ноября, день поминовения; не успела она прийти на римское кладбище Кампо-Верано и положить букет на могилу, как стал накрапывать дождь. Вовек не видать Армандо такой могилы, если бы не щедрость дядюшки, врача из Перуджи. И лежал бы сейчас ее Армандо Бог весть где, уж разумеется, не в такой чудесной могилке; впрочем, кремировать его Этта все равно бы не позволила, хотя сам он, помнится, частенько просил об этом.

Этта зарабатывала в драпировочной мастерской жалкие гроши, страховки Армандо не оставил… Как ярко, как пронзительно горят среди ноябрьской хмари в пожухлой траве огромные желтые цветы! Этта залилась слезами. Таким слезам она радовалась: хоть и знобит, но на сердце становится легче. Этте было тридцать лет, она носила глубокий траур. Худенькая, бледная, лицо заострилось, влажные карие глаза покраснели и глубоко запали. Армандо трагически погиб год с лишним назад, и с тех пор она приходила молиться на могилу едва ли не каждый день перед поздним римским закатом. Этта преданно хранила память об Армандо в опустошенной, разоренной душе. Дважды в неделю бывала у духовника, по воскресеньям ходила к причастию. Ставила свечи в память об Армандо в церкви Богоматери Скорбящей, раз в месяц заказывала заупокойную мессу, даже чаще, если случались лишние деньги. По вечерам возвращалась в нетопленую квартиру: она продолжала жить здесь оттого, что когда-то здесь жил он; войдя в дом, вспоминала Армандо – каким он был десять лет назад, а не в гробу. Она совсем извелась и почти ничего не ела.

Когда она закончила молитву, еще сеял дождь. Этта сунула четки в сумочку и раскрыла черный зонт. Мужчина в темно-зеленой шляпе и узком плаще отошел от соседней могилы и, остановившись в нескольких шагах от Этты, закурил, пряча сигарету в маленьких ладонях. Стоило Этте отвернуться от могилы, он приветственно дотронулся до своей шляпы. Небольшого роста, темноглазый, тонкоусый. И, несмотря на мясистые уши, вполне привлекательный мужчина.

– Ваш муж? – спросил он почтительно, выдохнув одновременно табачный дым; сигарету он прикрывал ладонью от дождевых капель.

– Да, муж.

Он кивнул на соседнюю могилу, от которой отошел:

– Моя жена. Я был на работе, она спешила к любовнику и на площади Болоньи попала под такси – насмерть. – Он говорил без горечи, очень сдержанно, но взгляд его тревожно блуждал.

Этта увидела, что мужчина поднимает воротник плаща – он уже изрядно промок, – и нерешительно предложила ему дойти до автобусной остановки под ее зонтиком.

– Чезаре Монтальдо, – тихо представился он, взял из ее рук зонт – торжественно и печально – и поднял его повыше, чтобы закрыть обоих.

– Этта Олива.

На высоких каблуках она оказалась почти на полголовы выше спутника.

Они медленно шли к кладбищенским воротам по аллее среди мокрых кипарисов. Этта пыталась скрыть, сколь потрясена она рассказом Чезаре, – даже посочувствовать вслух ей было тяжко.

– Скорбеть об утратах непросто, – сказал Чезаре. – Знай об этом все люди, смертей было бы меньше.

Она вздохнула и улыбнулась в ответ.

Напротив автобусной остановки было кафе со столиками под натянутым тентом. Чезаре предложил кофе или мороженого.

Этта поблагодарила и собралась было отказаться, но он глядел так печально и серьезно, что она согласилась. Переходя улицу, Чезаре слегка поддерживал ее за локоть, а другой рукой крепко сжимал рукоятку зонта. Этта сказала, что замерзла, и они вошли внутрь.

Себе он взял кофе, Этта заказала кусок торта и теперь ковыряла его вилкой. Он снова закурил, а между затяжками рассказывал о себе. Говорил негромко и красиво. Сообщил, что он – независимый журналист. Прежде работал в какой-то скучной государственной конторе, но бросил – очень уж опротивело, хотя мог и директором стать. «Королем в королевстве скуки». Теперь он подумывал, не уехать ли в Америку. Брат звал погостить несколько месяцев у него в Бостоне и тогда уж решить, ехать ли навсегда. Брат предполагал, что Чезаре сможет эмигрировать через Канаду. А он колебался, не мог расстаться со своей нынешней жизнью. Сдерживало также, что он не сможет ходить на могилу жены. «Вы же знаете, как трудно порвать с тем, кого когда-то любил».

Этта нашарила в сумочке носовой платок и промокнула глаза.

– Расскажите теперь вы, – предложил он сочувственно.

И, к своему удивлению, она вдруг разоткровенничалась. Она часто рассказывала свою историю священникам, но никому больше – даже подругам. И вот она делится с вовсе незнакомым человеком, и отчего-то ей кажется, что он поймет. Да и пожалей она потом о своей откровенности – не страшно, ведь они больше никогда не увидятся.

Когда она призналась, что сама вымолила у Бога мужниной смерти, Чезаре отставил кофе и стал слушать, не выпуская изо рта сигарету.

Армандо, рассказывала Этта, влюбился в свою двоюродную сестру, приехавшую из Перуджи в Рим летом на сезонную работу. Отец девушки попросил ее приютить, и Армандо с Эттой, взвесив все за и против, согласились. Она будет платить за квартиру, и на эти деньги они купят подержанный телевизор: уж очень им хотелось смотреть по четвергам популярную в Риме телевикторину «Оставь или удвой», смотреть у себя дома, а не ждать униженно приглашения от противных соседей. Сестрица приехала, звали ее Лаура Анзальдо. Смазливая, крепко сбитая девушка восемнадцати лет с густыми каштановыми волосами и большими глазищами. Спала она на тахте в гостиной, с Эттой ладила, помогала готовить и мыть посуду. Этте девчонка нравилась, пока Армандо в нее по уши не влюбился. Тогда Этта попыталась выгнать Лауру, но Армандо пригрозил бросить Этту, если она не оставит девчонку в покое. Однажды, вернувшись с работы, Этта застала их голыми на супружеской постели. Она кричала и плакала. Обзывала Лауру вонючей шлюхой и клялась, что убьет ее, если та немедленно не уберется. Армандо каялся. Обещал отправить девицу обратно в Перуджу и, действительно, на следующий день проводил ее на вокзал и посадил на поезд. Но разлуки не вынес. Стал раздражительным и несчастным. Однажды вечером, в субботу, он во всем признался Этте и даже сходил потом к причастию, впервые за десять лет, но не успокоился – наоборот, он желал эту девушку все сильнее и сильнее. Через неделю он сказал Этте, что едет за своей двоюродной сестрой, что привезет ее обратно в Рим.

– Попробуй приведи сюда эту шлюху! – закричала Этта. – Я буду молиться, чтобы ты сюда живым не вернулся!

– Что ж, начинай, – сказал Армандо. – Молись.

Он ушел, а она принялась молиться об его смерти.

В тот вечер Армандо отправился за Лаурой вместе с приятелем. У приятеля был грузовик, и ему надо было съездить в Ассизи. Сговорились, что он высадит Армандо, а на обратном пути снова заедет в Перуджу за Армандо и Лаурой и привезет их в Рим. Выехали в сумерки, но вскоре стало совсем темно. Сначала Армандо вел машину, но потом его сморило, и он забрался спать в фургон. После жаркого сентябрьского дня в горах было туманно, и грузовик налетел на огромный камень. Их сильно тряхнуло, и сонный Армандо выкатился из незакрытого фургона, ударился о дорогу головой и покатился вниз по склону. Докатился он уже мертвым. Когда Этта об этом узнала, она потеряла сознание, заговорить смогла лишь на третий день. И стала молить Господа, чтобы Он дал умереть и ей. И молит об этом по сей день.

Этта повернулась спиной к другим – пустым – столикам и дала волю тихим слезам.

Помолчав, Чезаре погасил окурок.

– Успокойтесь, синьора, calma. Пожелай Господь, чтобы ваш муж жил, – он и сегодня был бы жив-здоров. Молитвы ничего не значат. Мне думается, это просто совпадение. Да и не стоит так уж верить в Бога – только себя мучить.

– Молитва есть молитва, – сказала она. – Я за свою поплатилась.

Чезаре сжал губы.

– Кому тут судить? Все сложнее, чем мы думаем. Я вот не молился о смерти жены, но, признаюсь, вполне мог желать ей смерти. Так чем я лучше вас?

– Но я-то молилась – значит, согрешила. А на вас греха нет. Молитва совсем не то, что простые мысли.

– Это, синьора, как посмотреть.

– Будь Армандо жив, – сказала она, помолчав, – ему бы через месяц исполнилось двадцать девять. А я на год старше. Но мне теперь жить незачем. Жду своего часа.

Чезаре покачал головой, он выглядел растроганным и заказал для нее кофе.

Хотя Этта уже не плакала, впервые за долгие месяцы на душе у нее полегчало.

Чезаре проводил Этту до автобуса; переходя улицу, предложил изредка встречаться – ведь у них так много общего.

– Я живу совсем как монашка, – сказала Этта.

Он приподнял шляпу:

– Побольше бодрости, синьора, coraggio. – И она улыбкой поблагодарила его за участие.

Но в тот вечер ужас одинокой – без Армандо – жизни нахлынул на нее с новой силой. Она вспомнила Армандо еще не мужем, а ухажером и устыдилась, что рассказала о нем Чезаре. Этта поклялась себе молиться еще больше и покаяться во всех грехах, дабы вымолить для Армандо в чистилище прощение Господне.

Чезаре появился спустя неделю, в воскресенье днем. Он записал ее имя в блокнот и с помощью приятеля из электрической компании узнал, что она живет на виа Номентана.

Открыв дверь на его стук, Этта удивилась, даже побледнела, хотя он почтительно мялся на пороге. Он объяснил, что узнал ее адрес случайно, а расспрашивать она не стала. Чезаре принес букетик фиалок, Этта смущенно приняла их и поставила в воду.

– Вы выглядите получше, синьора.

– Но я все еще в трауре, – печально улыбнулась она.

– Moderazione, во всем нужна мера, – сказал он назидательно, теребя мясистое ухо. – Вы женщина еще молодая и весьма привлекательная. Так признайтесь себе в этом. Уверенность в себе никогда не помешает.

Этта приготовила кофе, и Чезаре настоял, что сходит за пирожными.

За столом Чезаре снова сказал, что, вероятно, уедет в Америку, если ничего лучшего не подвернется. И, помолчав, добавил, что с мертвыми расплатился сполна.

– Я был верен ее памяти, но пора подумать и о себе. Пришло время вернуться к жизни. Это так естественно. Живым надо жить.

Она, опустив глаза, отпила кофе.

Чезаре поставил на стол чашку и поднялся. Надел плащ, поблагодарил Этту. Застегивая плащ, пообещал зайти еще, когда окажется неподалеку. Он бывает в этих краях у друга, тоже журналиста.

– Не забудьте, я еще в трауре, – сказала Этта.

Он почтительно взглянул на нее:

– Как можно забыть, синьора? Кто посмеет забыть, пока в трауре ваше сердце?

Ей стало неловко.

– Но вы же знаете мою историю. – Она словно решила объяснить все заново.

– Знаю, – отозвался он. – Знаю, что нас обоих предали. Они умерли, а мы страдаем. Моя жена вкусила запретный плод, а у меня от него отрыжка.

– Они тоже страдают. И если Армандо суждено страдать, то пускай не из-за меня. Пускай он чувствует, что я все еще жена ему. – Глаза Этты снова наполнились слезами.

– Он умер, синьора. Вы не жена ему больше, – сказал Чезаре. – Без мужа нет жены – разумеется, если не рассчитывать на Святого Духа. – Он сказал это очень сухо, а потом тихо добавил: – Вам нужно совсем другое: он мертв, а вы полны сил. Очнитесь.

– Сил физических, но не душевных.

– И физических, и душевных. В смерти нет любви.

Она вспыхнула и взволнованно заговорила:

– Но есть любовь к умершим. Пусть он чувствует, что я искупаю мой грех, когда он искупает свой. И я останусь чиста, чтобы он попал в рай. Пускай он знает об этом.

Чезаре кивнул и ушел, но после его ухода Этту не покидало беспокойство. Она тревожилась непонятно отчего и на следующий день пробыла на могиле Армандо дольше обычного. Пообещала себе больше с Чезаре не видеться. Но прошло несколько недель, и она затосковала.

Журналист пришел однажды вечером почти месяц спустя; Этта встала на пороге, явно не собираясь впускать его в дом. Она заранее решила так поступить, если он объявится. Но Чезаре почтительно снял шляпу и предложил немного погулять. Предложение выглядело вполне невинным, и она согласилась. Они пошли по виа Номентана: Этта на высоченных каблуках, Чезаре – в маленького размера ботинках из блестящей черной кожи, он курил на ходу и болтал без умолку.

Были первые декабрьские дни, еще осенние, а не зимние. Последние листья цеплялись за ветви редких деревьев; в воздухе висела влажная дымка. Поначалу Чезаре говорил о политике, но на обратном пути, после кофе на виа Венти Сеттембре, он вернулся к прежней теме – а она-то надеялась избежать таких разговоров. Чезаре внезапно утратил обычную уравновешенность, заговорил быстро и сбивчиво. Он размахивал руками, его голос почти срывался от напряжения, а темные глаза тревожно блуждали. Этта испугалась, но была бессильна остановить Чезаре.

– Синьора, – говорил он. – Где бы ни был ваш муж, вы ему своей епитимьей не поможете. Лучше помогите по-другому: вернитесь к нормальной жизни. Иначе ему придется искупать вдвойне – и свою собственную вину, и несправедливое бремя, которое возложили на него вы тем, что не хотите жить.

– Но я искупаю свои грехи, я не наказываю его. – Она тоже разволновалась и не могла говорить дальше; решила было дойти до дому молча и захлопнуть перед Чезаре дверь, но вдруг поняла, что торопливо объясняет – Если мы станем близки, это будет прелюбодеянием. Мы предадим умерших.

– Что вы все с ног на голову ставите?

Чезаре остановился под деревом, он почти подпрыгивал на каждом слове.

– Это они, они нас предали! Простите, синьора, но моя жена была свиньей. И ваш муж был свиньей. И скорбим-то мы оттого, что ненавидим их. Умейте взглянуть правде в глаза.

– Довольно, – простонала она, ускоряя шаг. – Довольно, я не хочу вас слушать.

– Этта, – пылко воскликнул Чезаре, догоняя ее. – Дослушайте, а потом я проглочу язык. Запомните только одно. Верни Всевышний покойного Армандо на землю, он сегодня же уляжется в постель со своей сестрицей.