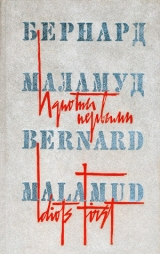

Текст книги "Идиоты первыми"

Автор книги: Бернард Маламуд

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)

За ужином, когда они наворачивали спагетти, девчонка справилась: всем ли художникам приходится так туго.

– В каком смысле туго?

– Они что, тоже годами пишут одну картину?

– Кто – да, кто – нет. Что ты хочешь этим сказать?

– Ну, не знаю, – ответила она.

Он брякнул вилку на стол.

– Ты, подстилка, ты что, не веришь в мой талант?

Она встала, ушла в gabineto.

Фидельман валялся на кровати, черные мысли точно подушка навалились на него.

Чуть погодя Эсмеральда подошла к нему, поцеловала в ухо.

– Я не сержусь на тебя, tesoro [76]76

Сокровище ( итал.).

[Закрыть], мне хочется, чтобы тебе повезло.

– Так и будет! – выкрикнул он и вскочил с кровати.

На следующий день Фидельман соорудил себе мальчишеский костюм – рубашонку, штанишки до колен – и встал в нем к мольберту в надежде глубже проникнуться духом прошлого, но и костюм не помог, и Фидельман снова писал Эсмеральду и каждый вечер снова счищал ее лицо.

Жить, писать картины, жить, чтобы писать картины, – и он вынужден был вырезать мадонн, но раздражение сказывалось, и он брался за них все более неохотно. Когда Эсмеральда объявила, что у них остался лишь соус, а спагетти они съели, он в три дня, не мешкая, вырезал мадонну и не мешкая отнес ее Паненеро. Но, увы, резчик не взялся ее пристроить.

– Мои подмастерья, – и он пожал плечами, – строгают мадонн пачками. По правде говоря, подражают вам во всем вплоть до мелочей и работают споро. Вот что сталось с искусством в наше время. Поэтому у нас мадонн навалом, а туристов до весны не предвидится. Покуда бранденбурги и lederhosen [77]77

Кожаные штаны ( нем.).

[Закрыть]доберутся к нам из-за Альп, маэстро, еще много воды утечет. И все-таки только ради вас и вашего искусства, а я от него в восторге, предлагаю две тысячи лир – хотите берите, хотите нет. У меня сегодня много дел.

Фидельман ушел, не говоря ни слова, и лишь некоторое время спустя неожиданно задался вопросом: чьи это желтые перчатки валялись у Паненеро на прилавке? Проходя по берегу Арно, он швырнул мадонну в реку. Взметнув золотистый фонтанчик, она упала в зеленую реку, ушла под воду, затем всплыла, повернулась на спину и заскользила вниз по течению, уставив глаза в голубое небо.

Позже он вырезал еще две мадонны, весьма искусные, и предпринял попытку продать их сам в лавчонках на виа Торнабуони и делла Винья Нуова. Куда там. Статуэтки святых стояли на полках впритык, правда, один лавочник предложил ему шесть тысяч лир за Мэрилин Монро, желательно нагишом.

– Мне такого рода вещи не удаются.

– Как насчет Иоанна Крестителя в косматых шкурах?

– В каком смысле?

– Дам пять тысяч.

– Мне он не представляется интересным как фигура.

Потом продавать статуэтки вызвалась Эсмеральда. Фидельман не разрешил ей отнести их к Паненеро, и девчонке пришлось торчать на пьяцца дель Дуомо, держа в обеих руках по Богоматери; в конце концов она продала одну за тысячу двести лир неохватному немецкому священнику, другую уступила за восемьсот лир вдове в глубоком трауре у Санта-Мария Новелла. Узнав об этом, Фидельман заскрежетал зубами и, хотя она умоляла его быть благоразумным, поклялся, что не вырежет больше ни одной статуэтки.

Он брался за любую работу, как-то раз нанялся в прачечную, но так там ухайдакивался, что вечером не мог писать. А однажды утром принялся копировать Рафаэля – рисовал мелками мадонну в синем одеянии с младенцем на тротуарах перед крещальней, Санта-Кьярой и Центральным вокзалом – там его чуть не арестовали. Прохожие останавливались, смотрели, как он работает, но стоило ему протянуть шляпу, они поспешно удалялись. Кое-кто бросал мелкие монеты на лик Богоматери, Фидельман подбирал их и переходил на другое место. Монах в коричневой сутане и сандалиях следовал за ним по пятам.

– Почему бы тебе не заняться каким-нибудь полезным делом?

– Советы – товар дешевый.

– И твои картины не дороже.

Он отправился в капеллу Бранкаччи и остаток дня провел там, созерцая в полутьме фрески Мазаччо [78]78

Томмазо Мазаччо (1401–1428) – представитель флорентийской школы итальянской живописи.

[Закрыть]. Гениальные творения творят гении. А если у тебя нет великого дара, тебе предстоит нелегкий путь и шедевр родится разве что чудом. И все равно, так или иначе, чудеса в искусстве не редкость.

Фидельман занял удочку у жившего по соседству художника и стал ловить рыбу, затесавшись в ряды удильщиков на мосту Тринита. Он примотал удилище к гвоздю в перилах, поплавок подпрыгивал, а он ходил туда-сюда, то и дело кидаясь назад – проверить, не клюнуло ли. Ничего не поймал, но старик, удивший рядом, – он наловил восемь рыб, – подарил ему одноглазого хилого угорька. Ноябрьское небо затянули тучи, потом пошел дождь, на потолке мастерской проступили пятна сырости. Рога изобилия протекли. В доме было промозгло. Но раньше декабря Фабио нипочем не затопит. Согреться никак не удавалось. Зато Эсмеральда сварила из хилого угорька вкусный суп. На завтра она изловчилась занять пригоршню кукурузы и приготовила ужин – кипящая кукуруза с треском лопалась. На следующий день они пообедали черствым хлебом с луком, по половине луковицы на брата. Зато в воскресенье Эсмеральда подала на ужин отварное мясо, зеленые бобы и салат из свекольной ботвы. Фидельман что-то заподозрил, спросил, откуда взялось это изобилие, и она призналась, что перехватила несколько сот лир у Лудовико.

– А как, спрашивается, мы будем отдавать ему долг?

– Еще чего, он мне больше должен.

– Никогда у него не занимай.

– Я его не боюсь, это он меня боится.

– Не по душе мне, что он сюда шляется. Среди непорядочных людей я и сам становлюсь непорядочным.

– Не доверяй ему, Артуро. – Она всполошилась. – Он тебя зарезал бы, если бы мог.

– Так я ему и дамся.

Позже она спросила:

– Чего бы тебе не вырезать мадонну-другую? Получить время от времени пару тысяч лир нам бы не помешало. И потом, режешь по дереву ты просто замечательно.

– Не хочу я резать за такие деньги. Мое время стоит дороже.

К ним без стука ворвался обмотанный черной шалью домовладелец, раскричался – требовал заплатить за квартиру.

– Я напущу на вас муниципалитет, он вышвырнет вас обоих, и puttana [79]79

Проститутку ( итал.)

[Закрыть], и тебя. Вы позорите мой дом своими незаконными делишками. Ваш приятель сообщил мне, чем вы тут занимаетесь. Я располагаю всеми необходимыми сведениями.

– Засуньте эти сведения сами знаете куда, – сказал Фидельман. – Не будь нас, ваша квартира пришла бы в упадок. Она шесть лет пустовала до того, как я сюда вселился, и если я съеду, вам ее нипочем не сдать.

– Ты не флорентиец, – вопил Фабио. – Даже не итальянец.

Фидельман раздобыл плохо оплачиваемую поденную работу в мастерской резчика, но не у Паненеро. Он вкалывал с утра до вечера, вытесывал изящные, сужающиеся книзу ножки к старинным столам, а живопись забросил. На улице, по дороге с работы и на работу, он обшаривал глазами мостовую: вдруг кто-нибудь обронил монету. Выключал свет, едва Эсмеральда кончала мыть посуду после ужина, следил за тем, что она готовит, что ест, и скудно выдавал ей деньги на расходы. Однажды она, чтобы купить себе теплое белье, продала свои волосы, целых пятнадцать сантиметров, мешочнику, который постучался к ним в дверь.

В конце концов ее терпение лопнуло.

– Что ты собираешься предпринять?

– Чего только я не предпринимал, что еще я могу предпринять?

– Не знаю. Хочешь, чтобы я вернулась к своему прежнему занятию?

– Я так не говорил.

– Иначе ты всегда будешь таким. Ты такой и есть, когда не пишешь.

Он не проронил ни слова.

– Ты почему молчишь?

– Что я могу сказать?

– Можешь сказать «нет».

– Нет, – сказал он.

– Твое «нет» похоже на «да».

Он надолго ушел из дому, слонялся около дворца, где Достоевский дописывал последние страницы «Идиота». Не помогло. По возвращении ничего не сказал Эсмеральде. По сути, ему следовало бы чувствовать себя препогано, но – ничего подобного. По сути, он и сам подумывал попросить ее немного поработать, чем бы она там ни занялась. Так уж все складывается, думал он.

Эсмеральда достала черную шляпку, оба платья и золотые туфли. На бархатную шляпку пришила серебряные розы. Укоротила выше колен подолы платьев, распустила швы на декольте, так чтобы виднелись крепкие округлости грудей. Малиновые блестки швырнула в мусорное ведро.

– Так или иначе, а без защиты мне не обойтись, – сказала она.

– Что ты имеешь в виду?

– Сам знаешь что. Не желаю, чтобы эти поганцы измывались надо мной или недоплачивали. Мне эти деньги достаются нелегко.

– Я буду тебя защищать, – сказал Фидельман.

Стал ходить в темных очках, нахлобученной набекрень черной велюровой шляпе, наглухо застегнутом коричневом пальто до пят с облезлым меховым воротником, белых туфлях на резиновом ходу. Решил было отрастить бороду, но потом передумал. Щетинистые рыжие усы отпустил попышнее. Завел привычку помахивать щегольской тросточкой с узким потайным кинжалом.

Вдвоем – чуть ли не в приподнятом настроении – они отправились на пьяцца делла Репубблика.

– Во имя искусства, – сказала Эсмеральда, – исскусства, чтоб ему.

Изругала Фидельмана на все корки, потом простила.

– Характер у меня такой, – сказала она. – Я отходчивая.

Он пообещал жениться на ней, как только закончит картину.

Эсмеральда позирует ему, потом Фидельман все утро пишет, а она моется, делает маникюр, педикюр, красит ресницы. Не спеша пообедав, они уходят из дому, идут через мост к пьяцца делла Репубблика. Она располагается на скамье, закинув ногу за ногу, покуривает; Фидельман устраивается на скамье рядом, делает наброски в альбомчике, порой замечает, что помимо воли рисует всяческие непристойности: мужчин с женщинами, женщин с женщинами, мужчин с мужчинами. Однако других сводников он сторонится – они сбиваются в кучку, режутся в карты; да и Эсмеральда не якшается с другими проститутками, и они честят ее задавакой. Когда мужчина приближается к Эсмеральде с вопросом, не свободна ли она, та кивает или, смерив его взглядом из-под короткой вуалетки, соглашается, но с таким видом, словно могла бы и отказать. Она встает, другие проститутки следят за ней, раскрыв глаза, разинув рты, и удаляется с клиентом в один из кривых переулочков по соседству – они снимают там комнатенку, чтобы не тратить попусту рабочее время на дорогу. В комнатенке умещаются лишь кровать, таз с водой и ночной горшок.

Когда Эсмеральда уводит клиента, Фидельман засовывает альбом в карман пальто и не торопясь следует за ними. Порой, хотя осень на исходе, выдается погожий денек, и он дышит полной грудью. Случается, останавливается, покупает пачку «Национале», а если проголодается, лакомится пирожным с кофе. Поднимается по смрадной лестнице, стоит за дверью, пока Эсмеральда работает с клиентом, и при свете слабой лампочки набрасывает что-то в альбомчике, а нет, так подпиливает ногти. Клиент обычно управляется минут за пятнадцать-двадцать. Некоторые не прочь остаться подольше, но тут правило жесткое: не приплатишь – выметайся. Обычно все обходится тихо-мирно. Клиент одевается и, если уж очень ублаготворен, дает еще и на чай. Эсмеральда неторопливо одевается, ей опостылело то одеваться, то раздеваться. Пока что ей всего лишь раз пришлось прибегнуть к помощи Фидельмана: понадобилось призвать к порядку одного заморыша – он заявил, что никакого удовольствия не получил, а раз так, то и платить не за что.

Является Фидельман, извлекает из тросточки кинжал и приставляет к косматому горлу клиента.

– Выкладывай деньги, – говорит, – и проваливай!

Заморыш зеленеет и выкатывается, а Фидельман пинком в зад сообщает ему ускорение. Лицо Эсмеральды безучастно. Она передает Фидельману деньги, как правило две тысячи лир, иногда – три, если же попадается клиент позажиточнее или постарше, особенно лакомый до восемнадцатилетних девчонок, то и семь-восемь тысяч. Но такой куш перепадает не часто. Фидельман считает деньги, в основном мелкие купюры, сует в бумажник, перехватывает его резинкой. Вечером они вместе возвращаются домой, по пути Эсмеральда покупает провизию. Они предпочитают не работать по вечерам, разве что день выдается уж очень неудачный. В таких случаях они уходят из дому после ужина, когда на площади горят неоновые рекламы, а бары и кафе битком набиты; вечером конкуренция самая жестокая. Здесь полно красивых женщин, разнаряженных в пух и прах. Фидельман заглядывает в бары, выискивает мужчин, томящихся, как ему кажется, в одиночестве. Справляется: «С хорошей девочкой познакомиться не хотите?» – и тех, кто выказывает интерес, ведет к Эсмеральде. В дождливую или холодную погоду они сидят дома, играют в карты, слушают радио. Фидельман открывает счет в Банко ди Санто Спирито, чтобы зимой, если Эсмеральда заболеет и не сможет работать, не остаться на мели. После двенадцати они ложатся. На следующее утро Фидельман просыпается спозаранку и встает к мольберту. Эсмеральда спит допоздна.

Как-то раз Фидельман пишет картину, так и не сняв темных очков, покуда Эсмеральда не просыпается и не накидывается на него с бранью.

Позже, когда она выходит купить себе материю на платье, в мастерскую врывается разъяренный Лудовико. Его обычно мертвенно-белое лицо полыхает. Он замахивается на Фидельмана тростью.

– Почему меня не известили, что она снова приступила к работе? Я требую комиссионных. Всему, что она знает, ее выучил я.

И тут Фидельману – он собрался было дать Лудовико под обтянутый поношенным пальто зад коленкой и вышвырнуть из комнаты – приходит в голову любопытная мысль: а что, если поручить опекать Эсмеральду Лудовико, тогда сам он может оставаться дома и писать целый день, а за это отдавать Лудовико восемь процентов Эсмеральдиных заработков.

– Per cortesia [80]80

Извольте ( итал.).

[Закрыть],– важничал сводник. – Как минимум двадцать пять. У меня много обязательств, и вдобавок я человек больной.

– Восемь процентов и ни гроша сверх – больше нам не по карману.

Эсмеральда возвращается с покупками и, когда до нее доходит, о чем спор, клянется, что не станет работать с Лудовико, лучше бросит работу.

– Иди блядуй сам, – говорит она Фидельману, – а я возвращаюсь в Фьезоле.

Фидельман пытается ее утихомирить.

– Он совсем больной, вот почему я решил взять его в долю.

– Больной?

– У него одно легкое.

– Легких у него три, а яиц четыре.

Фидельман спускает сводника с лестницы.

И днем сидит на скамейке на пьяцца делла Репубблика, неподалеку от Эсмеральды, набрасывает в альбомчике автопортрет.

Пока Фидельман сидел в уборной, Эсмеральда сожгла старый Бессин снимок.

– Я старею, – сказала она. – Что меня ждет?

Фидельман подумал – удавить ее, что ли, но рука не поднялась, да и потом с тех пор, как она стала ему позировать, он обходился без снимка. И тем не менее первое время без снимка он чувствовал себя потерянным, ветхий снимок уже одним своим присутствием давал чувство ощутимой связи с мамой, с Бесси, с прошлым. Но так или иначе, а ничего тут не поделаешь – пропал так пропал, память снова стала неосязаемой. Он писал с большим запалом и одновременно с отрешенностью; запал толкал его закончить картину, а образ, объект, субъект он воспринимал отрешенно. Эсмеральда предоставляла его самому себе, уходила почти на весь день, по возвращении отдавала ему деньги, но меньше, чем прежде. Он писал, снова преисполнясь уверенностью, весельем, удивлением. Темой картины теперь были не «Мать и сын», а «Брат и сестра» (с Эсмеральдой вместо Бесси), или, если без обиняков, – «Проститутка и сводник». И хотя Эсмеральда больше ему не позировала, внутреннее зрение у него прояснилось, теперь он знал, что ему нужно. Как-то раз ее лицо продержалось на картине целую неделю, но потом он счистил его. Цель была близка. И хотя он подумывал, не счистить ли наждаком свое лицо и не сделать ли сводником Лудовико, в конце концов он остался на картине – вот что замечательно. Честней этой картины я ничего не писал. Эсмеральда на ней предстала девятнадцатилетней проституткой, а он – состарив себя мазком там, мазком сям – пятнадцатилетним сводником. Вот эта-то неожиданность и создала картину. А смысл ее, наверное, вот в чем: мне сызмала было предначертано стать тем, кем я стал. А потом подумал: никакого в ней смысла нет, картина она и есть картина.

Картина закончилась сама собой, Фидельман с опаской ожидал этой минуты. Что писать дальше и сколько времени на это уйдет? Но в один прекрасный день картина все-таки была дописана. В ней появилась завершенность: эта женщина и этот мужчина вместе, проститутка и сводник. Она – совсем юная, черные глаза, в каждом испуг, шея хоть и величавая, но беззащитная, жесткий ротик; он – мальчишка, внутренне зажатый, из глаз вот-вот брызнут слезы. Каждый своим присутствием оберегает другого. Приобщение Святых Тайн. Этот замысел нельзя было не заметить. Мука, радость, самые противоречивые чувства обуревали его, но в конце концов верх взяло торжество – как-никак написал! Он ощущал себя глубоко опустошенным, перевернутым и все-таки был доволен: он добился – вот это да, искусство!

Позвал Эсмеральду посмотреть на картину. У нее дрожали губы, она помертвела, отвернулась, заговорила не сразу.

– Для меня – это я. Ты передал меня такой, как есть, тут двух мнений быть не может. Картина – просто чудо.

Она глядела на картину, и слезы катились из ее глаз.

– Теперь я могу больше не работать. Артуро, давай поженимся.

Наверх, прихрамывая в своих скрипучих башмаках, поднялся Лудовико – просить у них прощения, но, увидев законченную картину на мольберте, благоговейно застыл.

– Нет слов, – сказал он. – Что тут еще скажешь?

– Зря стараешься, – сказала Эсмеральда. – Нам твое мнение не больно интересно.

Они откупорили бутылку сухого белого вина, Эсмеральда сбегала к соседям за сковородкой и запекла телячье филе – ради праздника. К ним пришли соседи-художники, график Чителли и его смуглая, щуплая жена; отпраздновали на славу. Потом Фидельман рассказал им историю своей жизни, его слушали затаив дыхание.

Когда соседи ушли и они остались втроем, Лудовико стал нелицеприятно рассуждать об изъянах своего характера.

– По сравнению кое с кем из тех, кого встречаешь во Флоренции, я не такой уж дурной человек, но я слишком легко себя прощаю – вот в чем моя беда. А тут есть и свои неудобства: ничто не удерживает меня от неблаговидных поступков, если вы меня понимаете. Так жить проще, но чего и ждать от человека, если он рос в неблагоприятной обстановке? У моего отца были преступные наклонности, и его худшие свойства перешли ко мне. Разве не ясно: от козы щенки не родятся. Я тщеславный, эгоист, но не наглец, и пакощу почти без исключения по-мелкому. Чепуха, в сущности, и вместе с тем вовсе не чепуха. Разумеется, мне давно хотелось изменить жизнь, но разве можно измениться в моем возрасте? Вот вы, маэстро, вы можете измениться? Тем не менее я охотно признаю свои недостатки и прошу у вас прощения за любые неприятности, которые мог причинить вам в прошлом. Любому из вас.

– Чтоб ты сдох, – сказала Эсмеральда.

– Он говорит искренне, – взвился Фидельман. – Почему ты с ним такая злая?

– Пошли спать, Артуро. – И хотя Лудовико продолжал изливаться, Эсмеральда удалилась в gabineto.

– По правде говоря, я сам неудавшийся художник, но я, по крайней мере, помогаю творить другим, даю им плодотворные советы, хоть вы и вольны поступать как вам вздумается. Во всяком случае, ваша картина – это чудо. Конечно, она в духе Пикассо, но в кое-каких отношениях вы его превзошли.

Фидельман был ему признателен, благодарен и не скрывал этого.

– Поначалу мне показалось, что раз у этих двух фигур тела написаны куда более толстым слоем краски, чем их лица, девушкино в особенности, от этого целостность поверхности нарушается, но потом мне вспомнились некоторые пастозно написанные картины, которые мне довелось видеть, и чем дольше я смотрю на вашу картину, тем сильнее ощущаю, что это не играет никакой роли.

– Если эта манера не кажется нарочитой, не думаю, чтобы мне ее поставили в вину.

– Ваша правда, поэтому позволю себе всего одно замечание: колорит картины излишне темноват. Не хватает света. Я предложил бы soupçon [81]81

Крошечку ( фр.).

[Закрыть]лимонно-желтого и самую чуточку красного, не более чем намек. Но решать вам.

Эсмеральда вышла из gabineto в красной ночной рубашке с черным кружевным корсажем.

– Не трогай картину, – предупредила она Фидельмана. – Ты ее только испортишь.

– Много ты понимаешь, – сказал Фидельман.

– Что у меня, глаз нет, что ли?

– Может, она и права. – Лудовико скрыл зевок. – В искусстве никогда ничего нельзя знать наперед. Ну что ж, я пошел. Если хотите получить за картину хорошую цену, мой вам совет – наймите надежного посредника. Здесь есть один-два таких – их имена и адреса я принесу вам утром.

– Не трудись понапрасну, – сказала Эсмеральда. – Мы в твоей помощи не нуждаемся.

– Я хочу подержать картину несколько дней у себя – поглядеть на нее, – признался Фидельман.

– Как вам угодно, – Лудовико приподнял шляпу, попрощался и, прихрамывая, ушел.

Фидельман и Эсмеральда легли спать вместе. Позже она ушла в кухню, на свою койку, сняла красную ночную рубашку, надела старую, белую миткалевую.

Фидельман некоторое время еще обдумывал, что бы написать дальше. Может быть, портрет Лудовико с отражающимся в зеркале лицом – две пары водянистых подлых глазок. Спал он хорошо, но посреди ночи проснулся в тоске. Сантиметр за сантиметром он вызывал в памяти свою картину, и она его разочаровала. Столько лет ухлопано на эту картину, и где, спрашивается, мама? Он встал, чтобы лучше приглядеться к картине, и переменил мнение: не так уж она и плоха, хотя Лудовико прав, колорит темноват, не мешало бы чуточку его осветлить. Он разложил краски, кисти, приступил к работе и чуть не сразу добился, чего хотел. Потом решил поработать еще над лицом девчонки – мазок-другой у глаз, у губ – не более того, чтобы еще лучше передать выражение лица. Чтобы в ней сильнее чувствовалась проститутка, себя самого чуть состарить. Когда через оба окна комнату залило ярким солнечным светом, до Фидельмана дошло, что он работает уже несколько часов кряду. Он отложил кисть, умылся и вернулся в комнату – посмотреть на картину. Ему стало тошно – он увидел то, чего и опасался: картина была испорчена. На его глазах она мало-помалу гибла.

Явился Лудовико в сопровождении хорошо одетого пузатого друга, торговца картинами. Они глянули на картину и расхохотались.

Пять долгих лет пошли насмарку. Фидельман выдавил тюбик черной краски на холст, размазал ее во всех направлениях по обоим лицам.

Эсмеральда отдернула занавески, увидела пачкотню, испустила стон и кинулась на него с кухонным ножом.

– Убийца!

Фидельман вывернул ее руку, выхватил у нее нож и в муке наставил лезвие на себя.

– Поделом мне!

– Вот это нравственный поступок, – согласился Лудовико.