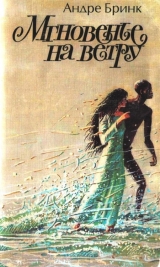

Текст книги "Мгновенье на ветру"

Автор книги: Андре Бринк

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)

Элизабет снова садится и глядит на него, на этот бесформенный силуэт. Как страшно жить у границы неведомого мира и знать, что этот мир можно открыть… Открыть неведомый мир? Неужто такое возможно? Кто на это решится, у кого хватит смелости? И разве можно жить в чужом мире? Долго ли проживет улитка, расставшись со своим домиком? Зачем же тянуться в темноту через пламя, в темноту, которая так страшит? А может быть, именно страх нас и гонит?..

Он не заметил, когда она легла спать. Проснувшись перед рассветом, он слышит в темноте глухой стон, вздох… В тревоге и недоумении он встает и подходит к ней, наклоняется и, как зачарованный, смотрит на ее движущиеся руки. В нем начинает шевелиться желание.

– Что тебе надо? – сдавленно шепчет она и натягивает на себя одеяло. – Что тебе надо? Уходи!

Но он не может уйти, не может двинуться с места. Женщина, думает он, ты – дикий, неведомый край, где так легко потеряться.

Она садится, кутаясь в одеяло. Тлеющие угли почти не дают света. В темноте она различает лишь очертания его худого тела, его шею, плечи, втянутый живот и то темное, грозное, стремящееся к ней, похожее на голову змеи…

…Пощади меня, сжалься. Ты же видишь, меня истерзали голод и страх, и я хочу только покоя. Мне не по силам это бремя, не по силам одиночество…

…Отдаться мгновенью, погрузиться в него, как в глубокую реку, – довольно лишь склониться к ней, коснуться ее, он это знает. Но за мгновеньем простирается жизнь, будущее, огромное, как ночь, и все возможно в этом будущем, и у тебя захватывает дух, но все висит на волоске, одно-единое неверное движенье все разрушит, все погубит, похоронит.

Он снова выпрямляется и, издав странный горловой звук, похожий на рыдание, идет к своим шкурам, в темноту.

Прошу тебя, прошу, не отнимай мое последнее оружие. Только эта крупица свободы у меня и осталась.

Теперь до него не доносится ни звука. Он даже не слышит ее дыхания. Уснула ли она или лежит без сна и смотрит широко открытыми глазами в ночь? Но он не поворачивает в ее сторону головы. Он садится за кучей дров, кладет на колени одну из шкур, в которые они завертывают свою поклажу, и медленно, старательно выкраивает себе передник и пояс.

А потом они потеряли второго вола. Случилось это после одной из тех гроз, которые часто свирепствуют на востоке провинции, доказывая, как коварен этот мягкий и благодатный с виду край.

Они уже были недалеко от побережья, днях в трех-четырех пути. Гроза накапливалась исподволь, в воздухе стояла влажная, невыносимая жара. Ни ветерка, ни облачка, и негде скрыться от невидимого, липнущего к телу зноя, который истощает силы и не дает воздуху проникнуть в грудь.

Они прошли по опушке густого леса, среди куп высоких деревьев – птероксилона, терна, бафии, чернодревесных акаций, атласных деревьев, и перед ними раскинулся длинный пологий склон в зарослях диких олив и шафрана, можжевельника, диких персиков, бородача и темеды, вездесущего молочая. И вдруг у них вырвался крик радости – внизу сверкала река, такой широкой и полноводной им еще не встречалось.

Именно так описывает она место действия в своем дневнике. То, что там произошло, мы легко можем себе вообразить.

Он караулит, не покажутся ли где крокодилы, а она ложится на берег и пьет, пьет, пьет, и плещет пригоршни воды в свое пылающее лицо. Они уже несколько дней не находили воду, и приходилось утолять жажду тем, что приносил Адам: диким инжиром, водоносными клубнями, кафрскими арбузами-кенгве. И вот теперь это чудо – широкая, быстрая река.

Напившись, Элизабет сразу же хочет переправиться на тот берег, но Адам говорит нет, дно здесь слишком ненадежное. Нужно подняться вверх по течению, часов через пять будет брод, или же придется мастерить плот здесь и на нем перевозить их поклажу. Идти в такую жару немыслимо, и, смирившись, она решает остаться и начинает собирать на берегу крепкие плети вьющихся растений, чтобы связать бревна, которые он нашел для плота. К вечеру, незадолго до сумерек, у них все готово для переправы, но сами они едва держатся на ногах от усталости.

– Ну что, в путь? – спрашивает она.

– Лучше подождать до завтра. На переправу уйдет добрый час, а к тому времени стемнеет, и мы не успеем как следует устроиться на ночь. А устроиться нам надо основательно: вон какая гроза собирается.

У нее уже нет сил настаивать, она подчиняется скрепя сердце, ей кажется, что Адам нарочно тянет время, что он нарочно не пускает ее к морю, – к морю, которое уже давно стало для нее заветной целью, страной обетованной, где она наконец избавится от тревог и волнений, где обретет мир, покой.

Он чувствует ее недовольство и говорит, словно желая утешить:

– После грозы погода должна установиться.

– Откуда ты знаешь?

– Так всегда бывает.

Как был бы благодарен за это наблюдение Эрик Алексис Ларсон…

Она глядит, как Адам стаскивает сучья и ветки, чтобы по заведенному порядку огородить их ночной бивак. Порой он останавливается и горстью стряхивает с лица пот, по его исполосованной спине бегут черные блестящие ручьи. При виде его шрамов она привычно содрогается, ее наполняет отвращение, и в то же время она не может отвести от них глаз. Ты тоже устал, думает она. Не одной мне трудно. Но ты не ропщешь, ты трудишься не покладая рук. Зачем? Неужто ради меня? Если бы ты был один, ты вряд ли стал бы так надрываться. Интересно, как ты ночевал все эти годы, скитаясь по пустыне, пока не пришел к моему фургону? Как же мало я о тебе знаю.

И вдруг поднимается ветер. Среди тягостной духоты в лицо потянуло свежестью, прохладой, стало легче дышать, слипшиеся от пота волосы высохли. Потом ожила и заговорила листва: в смятении ропщет дикий инжир, нежно и мелодично лепечут крошечные листочки атласных деревьев, гудят кроны железных деревьев, тревожно перешептывается кустарник. Ветви раскачиваются и скрипят. Потом будто чьей-то гигантской рукой смяло ковыль на лугу, который спускается к реке. Небо чернеет. Последний луч солнца из-за реки освещает вершину холма бледным призрачным светом. Глухо, тяжко грохочет вдали гром, он приближается с каждым раскатом, вот над холмами заплясали молнии, раскалывая небо.

А ветер уже разошелся вовсю, он ревет в вершинах и мечется по лесу, точно вырвавшийся на свободу зверь. Вол в страхе бегает вокруг дерева, натягивая привязь, глаза у него вот-вот вылезут из орбит.

– Давайте поедим, а то сейчас стемнеет, – предлагает Адам.

От вчерашнего ужина у них осталось немного меду, он налущил и поджарил бобов, заварил чаю, который они везут с собой еще из Капстада. Но есть при таком ветре оказалось невозможно. Это уже не ветер, это ураган, с грозным ревом мчится он по вельду, качает и гнет до земли огромные деревья, ломает сучья, швыряет их, гонит. Обезумевший вол мычит и рвется с привязи, Адам то и дело встает и подходит к нему, похлопывает по спине, успокаивает.

Такая же гроза разразилась в ту ночь, когда в лагерь не вернулся Ларсон, думает Элизабет. Нет, сейчас гораздо страшнее. Промаявшись весь день бесплодным ожиданием, измученная страхом, она тогда мгновенно провалилась в сон и крепко спала до рассвета: гроза была ее верный страж, она разогнала всех хищников. И еще одно: тогда-то она спала в фургоне, его парусиновые стены и верх были крепко привязаны. А сегодня между ними и грозой нет ничего, только лес, только деревья.

Но скоро оказалось, что именно деревья-то их самый опасный враг. Они поняли это одновременно, когда вдруг дрогнула земля и на нее со стоном повалилось упавшее дерево.

– Вырвало с корнем!

Снова грохот и треск, по земле проносится гул, буря валит во тьме одно за другим могучие стволы, выворачивает крепкие, вцепившиеся в почву корни. А ветер все усиливается. Небо беспрерывно вспарывают молнии, грохочет так, будто рушатся горы.

В какой-то миг этой черной безвременной ночи молния ударила в исполинское атласное дерево возле самой ограды их бивака. Они услыхали оглушительный удар, в котором потонул даже рев урагана, и, подняв головы, увидели занявшееся пламенем небо, почти в то же мгновенье огромный ствол рухнул на их лагерь, сокрушая все на своем пути, и вдруг весь вспыхнул, как факел. Ветер подхватил горящие ветки и понес их в лес. Услышав удар, Элизабет вскочила и в страхе прижалась к Адаму.

– Надо скорей выбираться, – в волнении говорит он и встряхивает ее за плечи, чтобы привести в чувство. – Помогите мне, быстро.

– Да, да. Что я должна делать? Куда мы пойдем?

– На открытое место. За мной сюда, подержите вола, я его сейчас навьючу!

– Он собьет меня с ног!

– А вы не показывайте ему, что боитесь. Разговаривайте с ним. Скорее, нельзя терять ни минуты.

Вся дрожа, она начинает успокаивать животное, гладит его морду, а Адам в это время навьючивает на его широкую спину их скарб.

– Готово, пошли.

Он тянет вола, она, спотыкаясь, бредет за ним, прочь от горящего дерева, прочь из лесу, но когда они выходят на открытый простор, ветер кидается им навстречу, словно шальная волна.

– Туда! – кричит он ей, показывая на небольшую рощу диких олив и молочая, где меньше опасности, что их придавят падающие сучья. Они продираются к роще сквозь дремучий кустарник, не чувствуя, что ветки и колючки царапают их кожу в кровь.

И тут начался дождь. В тот миг, когда ветер, казалось, достиг наивысшей силы, с кромешного, кипящего огнем неба упала стена воды и смыла ветер, как мусор. После одуряющей жары последних дней холод показался им непереносимым, на них словно накинули ледяное одеяло. Спрятавшись кое-как под кустами, они прижимаются к боку вола. Адам развернул одну из шкур, в которых они возят свой скарб, и накинул на нее и на себя, а скарб они пытаются прикрыть от дождя своим телом. Она в ужасе все теснее прижимается к Адаму, делясь с ним своим скудным теплом.

Однако ветер то и дело снова вырывается на свободу и начинает ломать и выворачивать деревья. То тут, то там вспыхивает огонь, молнии беснуются среди туч в пляске святого Витта, и снова обрушивается ливень и прибивает их к земле.

– Неужто дождь никогда не кончится? – Зубы у нее стучат, она не может унять их дрожь.

Так неистова ярость грозы, что Элизабет даже перестала бояться: сломленная, избитая, опустошенная, она без единой мысли лепится к нему. Он обнимает ее одной рукой за плечи, другой придерживает над их головами почти бесполезную шкуру.

– Кончится, скоро кончится, – говорит он. – Ну, промокнем немножко, невелика беда.

Гроза начинает утихать лишь на рассвете, когда сквозь черную пелену дождя уже явственно сочится холодный серый сумрак. Дождь еще льет, но скоро и его пелена редеет. Элизабет все так же сидит возле Адама, сжавшись в комочек, тихая, ошеломленная. Когда грозу уже почти унесло, она сдается наконец усталости, ее сковывает великое оцепенение, и она засыпает.

Но очень скоро ее разбудил холод, она не сразу опомнилась, где она и что произошло, и потом вдруг видит Адама – он спит рядом, положив голову ей на плечо. Ничего не понимая, она глядит на его спящее лицо, и чувствует, как он вздрагивает во сне. Это что же, они провели так всю ночь, друг подле друга, в тесном сплетении? Сейчас, во сне, лицо у него совсем незащищенное. Нет ни надменности, ни злобы, только усталость, отчужденность, покой.

Ее тело онемело от холода, ноги затекли. Она хочет осторожно повернуться, но он тут же открывает глаза и глядит на нее.

– Спи, спи, – говорит она и сама не узнает своего голоса. – Ты устал.

– Нет, мы замерзнем, надо двигаться.

Они с трудом выползают из-под кустов, болезненно ощущая каждый шип, каждый острый сучок. Она глядит на свежие, кровоточащие царапины, которые покрывают его темное тело, и ей кажется, что этого человека она никогда раньше не видела.

Вокруг них сломанные кусты, вывернутые с корнем деревья, огромные зияющие раны в красной мокрой глине. Он осматривается, повернувшись к ней спиной.

…С той ночи, когда ты услышал мой стон, я для тебя всего лишь женщина. Наша плоть нам мешает. Но как иначе мы найдем и узнаем друг друга? Мы стыдимся своей плоти, а вот плоть не стыдится нас. В грозу наши тела так естественно прильнули друг к другу, будто несомые половодьем деревья.

…Взгляни на меня. Слова не нужны, просто взгляни, узнай, не отвергай того, что случилось. Доверься мне, поверь в меня. Разве ты не видишь, как мне нужна твоя вера? Если ты откажешь мне в ней, значит, эта ночь прошла без следа, значит, мы просто испугались грозы и сбились в кучу, как скот – ты, я, наш вол. Нет, нет, эта ночь полна значения и смысла, я знаю, она вошла в наши души, как входит в землю дождь. Признай же это, больше я тебя ни о чем не прошу. Признай, иначе ты отринешь, перечеркнешь меня…

– Присмотрите за волом, – говорит ей Адам. – Я попробую развести костер.

– Где ж ты сейчас найдешь сухих дров?

– Может быть, в самой чаще не очень промокло. Хорошо бы найти можжевельник, он легко разгорается. – Он, не оглядываясь, медленно идет прочь. Элизабет остается одна. Она вынимает из тюка чистое платье, оно тоже влажное, но ведь то, что сейчас на ней, вообще хоть отжимай. Слава богу – завернутые в шкуру дневники не промокли.

Через час откуда-то из глубины леса к небу робко тянется столбик дыма; немного погодя за ней приходит Адам. Они гонят вола и на ходу немного согреваются. Она видит небольшой костер и содрогается в блаженном предвкушении тепла. Она греется, протянув к огню руки, а он тем временем кипятит воду, жарит несколько вымоченных ливнем кусочков вяленого мяса.

– Придется нам найти место поудобней и переждать здесь непогоду, – говорит он немного погодя.

И льнуть друг к другу по ночам, а днем, при свете, делать вид, что мы такие же чужие, как и прежде? Сколько же можно жить во лжи? У плоти своя собственная правда, ее не обманешь.

– Нет, я хочу идти дальше, – пылко возражает она.

– Идти дальше? Вы не знаете, чем нам это грозит, – резко отвечает он. – Мы останемся здесь.

– Но я требую…

– Да какое вы имеете право чего-то требовать от меня? – взрывается он. – Вы этого края не знаете, а я знаю.

– Пожалуйста, – с мольбой говорит она. – Я не могу оставаться здесь. Давай хоть попробуем, прошу тебя.

– Кто вас гонит?

Кто меня гонит? Ты.

– Нам нужно скорее к морю.

– Да ведь наш плот унесло.

Ну конечно, их плот унесло. Когда они выходят к реке, они видят, что вода широко разлилась и затопила прибрежные кусты. Плота нет, даже следов не осталось.

– Придется другой строить, – говорит он.

– Неужели мы не обойдемся без плота? – упрямо возражает она. – Вол у нас сильный, переплывет даже с грузом. А вещи, которые может испортить вода, мы из вьюка вынем.

– Это ваши дневники, что ли?

– Да, мои дневники. – Она глядит ему прямо в лицо. – Их я сама перенесу. А ты возьмешь патроны и порох. И часть продуктов. А остальное если и промокнет, не страшно.

– Вы же не знаете эту реку.

– Ничего, вол вон какой сильный.

– А мы с вами?

– Доплывем.

У него вырывается короткий смешок.

– До самого моря?

– Мы только попусту теряем время, – нетерпеливо говорит она. – Гони сюда вола.

– Вы лезете головой в петлю!

– Хочешь, чтобы я все делала сама?

Он с закипающей яростью глядит на нее, потом поворачивается и идет по скользкому склону наверх, туда, где они оставили вола. Мрачно развертывает на земле их вьюк. Она опускается рядом с ним на корточки и начинает разбирать вещи. Откладывает в сторону дневники, патроны и порох, ружье, пистолет, муку и сахар – сколько они могут унести на себе, и завертывает все это в две шкуры. Остальное он навьючивает на вола.

Они гонят животное вниз к реке, вол упирается, но глина слишком скользкая, обратно ему не влезть. Его передние ноги уже стоят в мутной рыжей воде, и все равно он делает последнюю обреченную попытку вернуться, но вдруг глыба глины под его копытами обваливается, и вол, в ужасе всхрапнув, падает в несущуюся воду.

Элизабет кидает быстрый взгляд на Адама, видит узкую полоску его сжатых в гневе губ и тут же отворачивается.

Вол плывет прочь от берега, навьюченная поклажа тянет его ко дну, течение относит в сторону, но голова с закинутыми рогами все-таки остается над водой, вол медленно приближается к противоположному берегу… осталось всего несколько ярдов… И вдруг он вздергивается на дыбы, с диким ревом вертится в невидимых тисках водоворота и исчезает, и все это в мгновение ока, Элизабет даже ничего не поняла сначала. Они бегут по берегу в надежде, что вол все-таки вынырнет. Но лишь один раз, ярдах в стах внизу, мелькает что-то большое и темное, – может быть, вол, а может, и нет. И больше они ничего не видели.

Она беззвучно плачет, из широко открытых глаз катятся слезы, ногти впились в ладони.

– Я предупреждал вас! – злорадствует Адам.

От его слов что-то в ней прорывается.

– Это ты виноват! – рыдает она. – Ты меня вынудил, ты!

Она кидается от него прочь и бежит по берегу вниз, путаясь в длинных юбках, в высокой мокрой траве, потом нетерпеливо подхватывает подол, чтобы не мешал, и бежит дальше. Несколько раз она поскользнулась, нога то и дело попадает в мышиные и змеиные норы, она падает, растягиваясь в глине во весь рост. Но каждый раз поднимается и, неудержимо плача, снова бежит, грудь у нее разрывается, и наконец она вынуждена остановиться. В грязной воде нет и следов их вола; даже когда она огибает широкую излучину и река открывается перед ней мили на полторы вперед, она не может найти ни намека, ни признака. До самого моря… Все их вещи, все ее вещи! Кастрюли, сковородки, ножи, остаток продуктов, одеяла, ее платья, все до единого…

Она стоит, неотрывно глядя на воду, покорившись ее злым чарам. Прыгнуть сейчас в этот угрюмый омут и исчезнуть, и не надо больше бороться с миром, который ополчился против нее, не надо обороняться от Адама, не надо ни к чему стремиться, не надо ничего желать, не надо верить. Одно движенье – и конец всему, ее понесет в безбрежное море.

Но она не может сделать это движение. Мне страшно, страшно, я устала. Я больше ничего не хочу… Она слышит его шаги, но не отводит от воды глаз. Она глядит на этот широкий поток, больше у нее ни на что не осталось сил.

– Не надо, – говорит он и берет ее за руку.

– Как ты догадался?

– Не огорчайтесь, мы дойдем.

Ее залитое слезами лицо скривилось от злобы.

– Дойдем?! Да как ты смеешь надо мной издеваться? – Она пытается вырвать у него руку. – Пусти!

– Сначала успокойтесь.

И вдруг она чувствует, что силы ее иссякли. Она бросается к нему, прижимается к его груди и, ничего больше на свете не помня, плачет, а он держит ее за плечи и, стиснув зубы, бормочет слова утешения.

Наконец она опомнилась, но еще с минуту стоит, уткнувшись лицом ему в грудь, потом, устыдившись, отворачивается и вытирает слезы.

– Идемте, – говорит он, – а то вон опять дождь собирается.

Еще два дня они прячутся в зарослях, в шалаше из веток, который с грехом пополам защищает их от проливного дождя. Ветер улегся, и они теперь не боятся, что на них упадет дерево. Кончается в конце концов и дождь, на небе выглядывает солнце.

Он принес ей сочных кисло-сладких листьев колы и с удовольствием наблюдает, как успокаиваются ее измученные нервы, как охватывает ее блаженная легкость. А потом он приносит зайца – в силок ли попался зверек, утонул или, может, замерз? – и жарит его на костре, который поддерживает все время, бросая в него поленья можжевельника. Когда погода установилась, они связывают свое оставшееся имущество в два узла и идут с ними вверх по реке к броду, который он помнит по прошлым скитаниям. Там они мастерят небольшой плот, складывают свои вещи, она тоже усаживается на плот, и он медленно, осторожно переводит его через все еще высокую, бурную воду.

Она непременно хочет сначала найти вола, и целых два дня они разглядывают по пути следы отступившего наводнения. Им встречаются бесчисленные трупы животных – антилопы, зайцы, две обезьяны, даже леопард, – но ни вола, ни своих вещей они так и не обнаружили. И в конце концов она вынуждена смириться с неизбежностью и снова идет за Адамом прочь от реки, к его далекому, таинственному морю.

…Когда ты с плачем уткнулась мне в плечо, ты искала утешения у меня, беглого раба и каторжника, или тебе было все равно, кто перед тобой, ты бросилась бы к любому встречному? Когда ты заснула на моей груди – ты и не знаешь, как долго я глядел на тебя, не смея шевельнуться, чтоб не спугнуть твой сон, – тебя просто сморили усталость и страх или ты доверилась сну, зная, что лежишь в моих объятиях? А что ты, в сущности, знаешь обо мне? Что сам-то я о себе знаю? Я полон сомнений, что же мне делать? Смиренно идти рядом с тобой к моему морю и потом отвести тебя к твоему народу – выполнить наш с тобой уговор, больше мне ничего не остается…

– У тебя была жена в Капстаде? – небрежно спрашивает она однажды.

– Рабам жениться не положено.

– Ну не жена, ну кто-то, какая-нибудь женщина, которую ты…

– Да, я иногда спал с женщинами, – безжалостно бросает он, глядя на нее в упор.

Ее лицо вспыхивает.

– Я не об этом, – смешавшись, говорит она, – ты меня не понял.

– Чего ж тут понимать?

Она долго молчит, потом собирается с духом и спрашивает, глядя себе под ноги:

– Ты что же, никогда никого не любил?

– Нет. – Они идут и идут в молчании, потом он продолжает: – Любил одну-единственную девушку, только очень недолго. Она была с Явы. А потом ее продали.

– Продали?

– Вы не знали, что рабов продают?

– Что ж, может быть, тебе повезло, – задумчиво произносит она.

Он ошеломленно молчит, потом с горечью спрашивает:

– Зачем вы надо мной смеетесь?

– Я не смеюсь, – печально говорит она. – Твоя любовь осталась для тебя незамутненной, такой, какой была вначале. Тебе не пришлось глядеть, как она хиреет и вырождается.

– А вам-то что об этом известно?

Но она его точно не слышит.

– Есть люди, которые любят друг друга только затем, чтоб мучить, – тихо произносит она.

– Смешно.

– Наверное, ты прав – смешно. А может быть, и нет. Трясясь в своем фургоне, я часто думала, что любовь по сути есть первый шаг к предательству, а потом и к убийству. Мы предаем и убиваем частицу себя или человека, которого любим. – И добавляет еще тише, с неудержимой страстью: – Разве я не разрушила душу Ларсона точно так же, как он разрушил мою? Бедный Эрик Алексис!

– Наверно, вы его никогда не любили.

– Может быть. Но как узнать, любишь ты или нет? И как узнать заранее? Разве мы знаем себя до конца, разве смеем довериться другому? – Она на миг в ужасе закрывает глаза. – Отречься от своей воли, признать над собой чью-то власть, раствориться в другом без остатка, – вот это-то и есть самое страшное.

– Но если мы не растворимся…

– Тогда, наверное, нам нечего бояться. Но это значит, что мы заранее отказываемся от счастья.

Он глядит перед собой, не видя широко раскинувшегося вокруг них вельда, слегка всхолмленного, в зарослях кустов, с густыми купами деревьев. Нет, неправда, в этом зыбком горестном мире, где столько боли, предательства и злобы, человеку должно быть дано встретить другого и больше уже не расстаться, соединиться с ним не на миг, а навеки. Такое не всем выпадает, это редкое счастье, и ради него ты должен с радостью поставить на карту жизнь, сломать все преграды, вступить безоружным в ночь. Ты можешь и не рисковать, никто тебя не неволит. Но если вся твоя жизнь была ожиданием этой встречи… Он смотрит на нее.

…«Да, да», ей хочется сказать «да». Позволь мне сказать «да». Но что-то внутри меня еще цепляется за последние крохи свободы, моя рана еще кровоточит, я все еще боюсь. Я не могу отказаться от себя, ведь я не знаю, кто ты…

Я жажду тебя. Я каждый миг душу свою страсть. Я хочу, чтобы ты был со мною, во мне. Но я не смею тебя позвать. Все мое существо зовет тебя, но именно поэтому я должна тебя оттолкнуть. Я не хочу всего лишь утолить бесплодный голод моей плоти, я хочу тебя. Но встретить тебя я еще не готова…

– У меня в Капстаде была подруга, – говорит она, пробираясь за ним сквозь чащобу, – удивительная красавица, пользовалась огромным успехом. Отец ее был купец, очень богатый. И вдруг в один прекрасный день выясняется, что она беременна. Это случилось два года назад. Сначала она ничего не хотела рассказывать родителям, но ее заставили. И тогда она призналась, что отец ее ребенка – раб одного из их соседей. – Она не глядит на него. – Ее выдали замуж за отцова приказчика. А негра сослали на остров Роббен, навечно.

– Зачем вы рассказали мне эту историю?

– Не знаю. Просто так, вспомнилось.

Заросли кончились, сейчас они выйдут на открытый простор. На опушке она останавливается, вскрикнув, и хватает его за руку.

– Смотри!

Но он уже увидел.

Вдали на пригорке стоит приземистый глинобитный домишко с почерневшей соломенной крышей, к стене привалилась толстая короткая труба, маленький загон обнесен каменным забором, вокруг лежат возделанные поля… здесь живут люди!

…Но людей нигде нет. Я ничего не понимаю. Адам считает, что, возможно, в округе появились кафры, они иногда доходят сюда, хотя обычно обитают в бассейне Фиш-Ривер. Если это так, жители скорее всего бежали. А может быть, просто ушли на другое пастбище и, вероятно, вернутся. Дом в запустении – в окнах ни одного стекла, земляной пол изрыт норами, но сделать его снова пригодным для жилья нетрудно. Домишко убогий и очень тесный, всего две комнаты. Наверное, здесь жили фермеры-бедняки. А может быть, его хозяевам просто ничего больше не было нужно.

Во дворе мы нашли старую помятую кастрюлю, которую Адаму удалось починить, и печной колосник. Поля в плачевном состоянии, густо заросли сорняками, но Адам разыскал несколько тыкв.

И вот мы пока живем здесь, хотя, боюсь, у нас очень мало надежды, что на ферме появятся люди. А если бы даже и появились, что нам от них толку? Разве такие нищие фермеры ездят когда-нибудь в Капстад? И кто знает, будут ли они так заботиться обо мне, как он? Но, может быть, они дадут мне одежду. В семье наверняка есть женщины.

Какой же странной жизнью мы здесь живем, как будто остановилось время. Оба мы рвемся к морю, оно теперь совсем близко. Но что-то держит нас здесь. Мы бесконечно медлим. Разговариваем друг с другом мало. Сплю я возле очага, где он вечером разводит огонь, хотя сейчас и не холодно. Он спит в другой комнате. Мы словно избегаем друг друга.

Сейчас я сижу здесь одна и пытаюсь хоть как-то убить время. Его нет, он ушел на охоту. Ушел рано утром. Уже почти пять часов, а он до сих пор не вернулся. Мне страшно, почти как в тот день, когда пропал Эрик Алексис. Не нужно вспоминать и думать, я сойду с ума. Хоть бы он вернулся дотемна.

Днем я пошла прогуляться, совсем недалеко, спустилась в долину, и тут на моих глазах разыгралась ужасная сцена. Послышался шум, лай собак, я было подумала, что это возвращаются хозяева фермы, но тут из зарослей на другом конце вельда выскочила зебра и за ней свора диких собак. Они настигали ее, зебра заржала, как лошадь, взвилась на дыбы, раскидывая зверей копытами, пыталась лягать их задними ногами, но собак было слишком много. Зебра помчалась дальше. Наверно, собаки гнали ее уже давно, она была вся в мыле. Две собаки вцепились ей в круп и стали рвать, но она все бежала, и наконец все скрылись за холмом, и шум погони утих.

Нет, он обязательно вернется. А вдруг с ним что-то случилось? Меня бьет дрожь. Порой мне кажется, что он похож на загнанного зверя. Господи, хоть бы он вернулся. Скоро стемнеет. Какой долгий путь нам с тобой предстоит. О боже мой, боже…

Она стоит, теребя обтрепавшийся воротник платья. Нигде в доме она не нашла ни иголки, ни нитки, а ее собственные утонули вместе с волом. Придется завязать узлом истрепавшиеся концы, может быть, так воротник не будет рваться дальше. На ней зеленое платье, в котором она когда-то хотела вернуться в Капстад, – теперь оно у нее единственное.

Она то и дело выбегает на крыльцо и смотрит в ту сторону, куда рано утром ушел Адам. А может быть, он больше не вернется. Последние дни он был такой молчаливый, угрюмый, казалось, он задыхается в четырех стенах. Почему же она колеблется? Ведь знает же она, знает; он остался здесь только ради нее, а она не хочет от него никаких уступок. И все-таки она не может решиться, не может сказать ему окончательно и твердо: «Хватит сидеть здесь, идем дальше».

Ведь эти их дни в убогом глинобитном домишке под соломенной крышей – рубеж той жизни, которой они жили до сих пор. Если хозяева фермы вернутся – а он уверен, что они вернутся, иначе не оставили бы все в таком порядке, – она с ним здесь расстанется. Окончится их трудный путь пешком, она освободится наконец от дум, от постоянной настороженности, перестанет бояться – не его, а себя.

Она глядит с крыльца на бледное солнце, повисшее над самой верхушкой холма. Вдали пролетает стая воронов, она слышит их зловещий, словно бы предсмертный крик, в зарослях поет горлица, раздается нежная звонкая трель, точно капли воды падают. Зверей и животных не видно, наверное, их распугали появившиеся на ферме люди. Этот крошечный клочок земли в диком девственном краю приобщается к цивилизации.

Ее охватывает нестерпимая тоска. Затерявшийся среди бесконечных долин и холмов крошечный домишко под соломенной крышей, голые стены, глиняный пол, очаг. И она на пороге, на границе между двумя мирами. Повернуться и войти в дом, но зов большого мира сразу же становится неодолим. Спуститься вниз, во двор, но ее мгновенно охватывает желание вернуться под защиту стен. Дикий край, который раскинулся вокруг клочка возделанной земли и жилища, страшит ее сейчас куда больше, чем прежде, когда она жила в этом краю без крова, как звери и птицы, когда у нее не было ни дома, ни фургона, чтобы укрыться, спрятаться, лишь бесполезная ограда из ветвей ночью.

Если Адам не вернется, она не останется здесь. Уж лучше уйти одной в лес и бродить там, пока она не умрет от жажды и голода или ее не растерзают звери.

Неужели эту судьбу он ей готовил, когда подходил к ее фургону в тот вечер? Ограбить ее, отнять все, что у нее осталось, и потом бросить? «Посмотрим, как вы отсюда выберетесь, вы заслужили наказание, вот как я отомстил за себя вашему Капстаду!»

Нет, нет, неправда, зачем же он тогда заботился о ней, разжигал костер и приносил еду и воду, зачем охранял ее от диких зверей, а ночью, под ветром, в дождь, согревал теплом своего тела?

Она обводит взглядом неприветливый пейзаж – бескрайние просторы, где одиноко гуляет ветер. Над головой плывут облака, красные от закатного солнца. Но плывут они так медленно, что движения их почти не уловить, и кажется, что облака стоят на месте, а земля тихо скользит мимо них, несомая ветром.

Эта мысль приводит ее в ужас. Она возвращается в темный дом и садится у очага на полено. Огонь, который она недавно развела, горит ярко и весело. Прислонившись головой к стенке очага, она пытается представить себе, каков был этот дом, когда в нем жили люди, – люди, каких они с Ларсоном не раз встречали во время своего путешествия. На крыльце сидят мужчины в куртках из звериных шкур и широкополых шляпах и пьют чай или готтентотское пиво, сваренное из меда и дурманных кореньев; толстые, расплывшиеся женщины возятся в доме; у никогда не гаснущего очага дремлет старуха, на полу копошатся чумазые голозадые дети в грязных рубашонках. Куры клюют в кухне рассыпанные на полу зерна маиса или высиживают цыплят в углу под грубо сколоченной лавкой из досок атласного дерева. Неподалеку от дома худой, запущенный раб пасет двух-трех коров, тут же ходят овцы, потряхивая курдюками, блеют козы. На маисовом и пшеничном полях и в чахлом выжженном винограднике – тучи птиц.