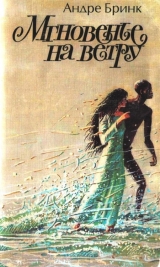

Текст книги "Мгновенье на ветру"

Автор книги: Андре Бринк

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)

Неужто счастье может длиться лишь мгновенье и это мгновенье нельзя удержать? – думает она, борясь с поднимающимся в груди кашлем. Мы верим в это мгновенье так безраздельно, что готовы платить за него страданиями всю жизнь. Но вот оно пролетело, и все, что от него осталось, – эта ночь в горах, ведь даже память приглушает и искажает прошлое. Мгновенье было так богато и что же? Сейчас они лишь знают, что пережили его, – или просто верят. А завтра?

Трясясь от холода, они наблюдают, как занимается серый день. Нет, больше ждать невозможно, они выскакивают из укрытия и бегут по склону, чтобы хоть немного согреться. Внизу мчится рыжий пенистый поток, они переправляются через него и сразу же начинают подниматься по противоположному склону. Скорее, скорее, останавливаться нельзя. Уже наступают сумерки, когда наконец они нашли небольшую пещеру и в ней кучу сухого хвороста. Адам разводит огонь, – ну вот, разгорелся, теперь можно подложить и мокрых веток. От костра гораздо больше дыма, чем тепла, но все лучше, чем вчерашняя ночь под проливным дождем. Элизабет кашляет, однако не так сильно, как зимой в горах.

Еще два дня льет дождь, потом солнце пробивается сквозь редеющие облака и брызжет на траву. Они поднимаются к последнему перевалу. Внизу раскинулась долина, она тянется на юго-восток, расширяясь веером. Вьется дым над крышей далекой фермы. Вот она, обетованная земля, они почти у цели. Осталось дней десять – пятнадцать, не больше.

А потом издохла лошадь. Отравилась ядовитыми ирисами, которые выросли после ливней, объяснил Адам. Старая кляча едва тащилась, и все же, когда Элизабет ехала верхом, они продвигались намного быстрее. А сейчас лошадь лежала на боку с раздутым брюхом среди цветущего аронника.

Они сидели возле мертвой лошади. На Элизабет было коричневое шелковое платье, сухое, но мятое, как тряпка после ливня. Эта незадача совсем выбила их из колеи.

– Все начало налаживаться, и вот… – горько сетовала она. – Ведь мы и так немало пережили, казалось бы, довольно!

– Наверное, мы поспешили, – почему-то сказал он.

– Как же нам было не спешить? – удивилась она. – Мы уже столько времени идем и идем.

– А куда мы идем, Элизабет? – вдруг спросил он серьезно.

Она в изумлении уставилась на него.

– Какой странный вопрос! Почему ты спрашиваешь?

– Полно, такой ли уж странный? Мы все время твердим: в Капстад, в Капстад, домой… – Он с нежностью погладил гриву мертвого коня. – А в какой Капстад мы идем?

– На свете есть только один Капстад.

– Да, так нам казалось, когда мы были далеко. Так нам хотелось. Но чем ближе мы подходим… – Он умолк и долго молчал, потом посмотрел ей в глаза. Ветер легонько играл ее волосами. – У тебя один Капстад, у меня – другой. И ты это хорошо знаешь.

– Мы с тобой придем совсем не в тот Капстад, где жили раньше, – пылко возразила она, стараясь убедить его взглядом. – Теперь там все будет по-другому. И мы начнем жизнь заново.

– Ты думаешь, это возможно – начать жизнь заново?

– Но ведь мы с тобой так хорошо обо всем переговорили! У тебя опять появились сомнения?

– Опять? Они никогда и не исчезали. Но по ту сторону гор от сомнений было легче отмахнуться. Тогда было важно другое – выжить. Зато теперь мы должны знать, что нас ждет.

– Как только мы вернемся, я испрошу у губернатора помилования для тебя. Ведь мы же с тобой все решили, верно?

– А если я и вправду убил в ту ночь Левиса? Убийце нет прощения.

– Ну и что же, ты спас жизнь мне и тем самым искупил смерть Левиса. – Она настойчиво смотрела ему в глаза. – Адам, почему ты мне не веришь?

– Тебе-то я верю. Но я хотел бы хоть немного поверить Капстаду.

– Ты столько раз говорил, что не можешь больше жить вдали от Капстада.

– Да, говорил. А теперь я должен понять, могу ли я жить в этом самом Капстаде.

– Ты будешь свободен, – напомнила она. – Так же свободен, как и я. Сможешь делать все, что захочешь, и никто не посмеет тебе помешать. Ты слишком много думаешь о прошлом. Ведь ты изменился и стал совсем другим человеком.

– Но стал ли Капстад другой страной? – не сдавался он.

– Чего же ты тогда хочешь? – сердясь спросила она. – Без тебя я туда не пойду. Но и здесь не могу остаться.

– Без тебя я туда не пойду, – повторил он с вымученной улыбкой. – Если бы ты только знала…

– Адам, ты должен доверять мне.

– А о себе ты подумала? Может быть, тебе будет еще тяжелее, чем мне. Твои родные тебя отвергнут.

– Ты мне дороже. И если мне придется выбирать между ними и тобой, что ж – я уже выбрала.

– Но представь себе, что мы поженились, что прошло много лет… С тобой перестанут знаться, будут отворачиваться от тебя на улице, чураться твоих детей, и я все это буду видеть, я буду видеть, как ты осталась в одиночестве. Думаешь, я смогу все это вынести, зная, что тебя наказывают за меня?

– Глупости. Сколько белых вступают в брак с чернокожими! – В ее глазах вспыхнуло негодование. – Даже старый губернатор Ван дер Стель – говорят, то ли его мать, то ли бабка была негритянка.

– С тех пор прошло полвека, и за эти полвека многое изменилось. И потом, когда белый женится на негритянке, это еще полбеды, но чтобы белая женщина вышла за негра!

– Адам, я тебе обещаю! Прошу тебя, верь мне.

– Они тебя никогда не простят, – безжалостно продолжал он. – Ведь если их женщины станут выходить за черных, от порядков, которые они установили, ничего не останется, и они уже не смогут быть хозяевами страны. Неужто ты не понимаешь?

– Просто ты не можешь забыть пережитых мучений. Ты так настрадался, что даже не хочешь поверить в другую жизнь.

– Ты думаешь, я не хочу? – спросил он. – Господи, неужто ты и в самом деле так думаешь?

Она медленно склонила голову. Лошадь лежала неподвижно среди смятых белых цветов. В траве жужжали пчелы.

– Ладно, пусть ты права и все у нас с тобой сложится благополучно, – сказал он наконец. – Нас не отвергнут, мы будем вместе, мы будем счастливы. Я получу свободу, – получу благодаря тебе. А моя мать? Она так и останется рабыней и будет гнуть спину в поместье своего хозяина. А все остальные рабы в стране? Мы с тобой не изменим их долю, как бы ни старались. Капстад навеки останется Капстадом. Я буду единственным исключением, и то, если мне повезет.

– В таком случае тебе не надо было возвращаться, – сказала она.

– А что мне было делать?

– Ты хочешь отвести меня домой, а потом вернуться в пустыню и снова бродить один, как раньше?

– Уж лучше казнь. Уж лучше я пойду и сам себя им выдам.

– Так что же нам делать? – с мольбой спросила она. – Где выход?

– Выхода нет. Это-то и страшно. Ведь когда человек задает вопросы, это значит, что на них нет ответа, ты разве не знала?

Он посмотрел на свои ладони, на длинную гноящуюся рану – она горела, рука распухла до плеча и стала черно-багровой. Сколько мы всего пережили за этот год, и счастья и горя, и все случилось помимо нашего желания, ни ты, ни я не выбирали свою судьбу. Мы даже старались уберечь себя от любви. Мы ее гнали, но она пришла и подчинила нас себе и стала смыслом нашей жизни. И уж раз так случилось, раз наши надежды исполнились, мы должны вынести все, что нам выпало. Мы виновны, нам не уйти от расплаты. Нас ждут плети из гиппопотамовой кожи и раскаленное железо, ждут крики чаек на нестихающем ветру. А потом? Потом когда-нибудь опять плеск черной воды под веслами, и снова все сначала. Может быть, это и есть самое большое счастье, на которое человек может надеяться.

– Идем, – говорит он ей тихо. – Идем, нас ждет Капстад.

Но его рана не пустила их. Травы, которые им дали готтентоты, приостановили было воспаление, но рука не зажила. Может быть, Адам натрудил ее во время перехода через горы, или ливень разбередил рану, кто знает, но через несколько дней после смерти лошади ему стало совсем плохо. Ночью он не сомкнул глаз, однако не будил Элизабет, хотел, чтобы она отдохнула. Но когда взошло солнце и она открыла глаза, то с ужасом увидела, что лицо у него серое, как зола, и искажено от боли, а лоб покрыт каплями пота. Он стиснул зубы и все равно не мог удержать стона. Рука чудовищно распухла и почернела. Порой он впадал в забытье и бредил.

Он велел ей разбить одно из страусиных яиц и растолочь скорлупу на камне, потом приподнялся с ее помощью и стал есть порошок из ее ладони. Но жар не спал.

Она осторожно намазала ему рану медом, как сам он все время мазал, но и мед не помог.

– Неужели больше ничего нельзя приложить? – в отчаянии спросила она.

– Можно приложить недотрогу, – с трудом проговорил он. – Или полынь. Они хороши от лихорадки.

– Где их найти?

– Я пойду с тобой и покажу.

Но через минуту ему снова пришлось лечь, он весь горел, его качало от слабости. Элизабет оставила его под деревом и ушла искать листья, которые он ей описал; на всякий случай она рвала все подряд.

В последние дни им несколько раз встречались фермы, но она боялась за Адама, не зная, как их примут хозяева, и они старательно обходили жилье. Право, лучше уж пустыня, чем фермеры в такой дали от закона и властей. Но сейчас Элизабет молила бога послать им ферму, а фермы не было.

Она целый день носила ему листья, но все оказывалось не то. В конце концов они решили испробовать листья, которые она нашла, растолкли их, сварили в скорлупе страусиного яйца и, не остужая, приложили горячую массу к ране. Потом она укрыла его кароссой и снова ушла на поиски.

Он лежал под деревом, закрыв лицо руками и стиснув зубы.

Если он сейчас умрет, думал он, ей будет легче. До Капстада совсем близко, она доберется и одна. Но при мысли о смерти все его существо бунтовало. Пройти такой путь, прожить в страданиях столько лет и умереть у самой цели! Нет, нет, ведь он всегда побеждал смерть. Когда его укусила змея, он был ближе к смерти, чем сейчас. Когда он ослабел от жажды, упал и не мог идти, смерть заглянула ему в глаза. И все-таки каждый раз поблизости оказывались люди и спасали его – люди, которые хорошо знали эту страну. А сейчас с ним не было никого, кроме Элизабет. Как она узнает среди такого множества трав и кустов исцеляющую раны недотрогу?

Бабушка Сели, ты бы ее сразу нашла. Все склоны гор в Паданге сверху донизу покрыты недотрогой, прикоснешься пальцем к одному дрожащему листку, и все они свернутся. Там недотрога не такая, как в Капстаде, она другой породы. Другой породы и гораздо красивей. Все в твоей прежней жизни было не таким, как в Капстаде, все было гораздо красивей – вулканы и берега, заросшие пальмами, коралловые рифы, гибискус и кинамон, жасмин, лилии. А теперь ты лежишь на кладбище под горой, где хоронят малайцев. Тебя хоть перед самой смертью отпустили на свободу. Бедняжка, там так голо и пусто, один-единственный ряд деревьев защищает могилы от ветра, – то ли дело голландское кладбище с часовней и массивной каменной стеной.

Не в тот ли день все началось? Мы узнали, что она умерла, и мать убежала тайком хоронить ее, а баас велел мне идти во двор… Нет, мама, довольно! Всю жизнь ты уговаривала меня склониться перед белыми, принять их законы – для них эти законы одни, для нас совсем другие. Нам ничего не позволяли, мы могли только стоять на коленях и твердить: «Благодарю тебя, баас». Но с меня хватит, конец: я не подниму руку на тебя, мама. Отца и деда я не знал, – одного казнили, другого продали, но с тобой я прожил всю жизнь. Ты лечила мои раны и утешала меня, когда я был ребенком. Ты – моя мать. Вот я хватаю ножку для стола, чудесную гладкую ножку, которую я с такой любовью выточил из можжевельника, – в Капстаде нет столяра-краснодеревца искуснее меня – и бью его по голове. Пусть теперь забирают меня и уводят. Пусть привязывают к позорному столбу перед дворцом губернатора. Пусть кричат у меня над головой чайки. Я только об одном жалею: меня приговорили всего лишь к плетям и клеймению раскаленным железом. Мой дед Африка был настоящий мятежник, не чета мне. Он умер здесь же на площади, привязанный, может быть, к этому же самому позорному столбу, но сначала ему переломали на колесе все кости. «Умирая, я стал человеком»… Я недостоин тебя, Африка. Тем более сейчас: ты видишь, я возвращаюсь в Капстад, я разыгрываю из себя белого, собираюсь открыть мастерскую и делать мебель… Они укротили меня и надели на шею ярмо. Прости меня, дед мой Африка, прости, бабушка Сели, простите, отец, мама, простите меня, люди. Я оставил тех, с кем я должен быть. Но я люблю ее.

Я столько времени крался за их караваном, я видел, как они шаг за шагом губят себя, и когда я в тот день подходил сквозь заросли дикого инжира к ее фургону, сам ли я сделал выбор или был избран и просто выполнял предначертанное?

Тогда я еще мог вернуться. Что мне была белая женщина, которая осталась одна в пустыне? Сколько их – черных, шоколадных, белых – лежат непогребенными среди холмистых вельдов. Одной больше, одной меньше, не все ли равно?

Чего я от нее тогда хотел? Не тело ее мне было нужно, нет. Я уже любил одну женщину в темноте и потерял ее, с меня было довольно. После такого говоришь всем остальным: «Нет, я не могу с тобой жить, ты бесплодна», и уходишь. Так чего же я от нее хотел? В тот первый вечер, когда она мылась в своем фургоне при свете лампы и на стенку падала ее черная тень, – закинутые за голову руки, упругая грудь, легкая припухлость живота, – нет, нет, я чувствовал не желание. Не просто желание. Желанием я научился управлять, оно легко вспыхивает и его легко подавить. Так что же, что же?

Что вынудило меня подойти к ней, когда она стояла у реки на валуне, взять одежду – одежду ее мужа, не мою, – разорвать в клочки и швырнуть на ветки нашей изгороди? Чего я хотел – посмеяться над ней, оскорбить ее, испугать? Нет, дело было не в ней, а во мне. Я хотел подавить свою дрожь и громко сказать всему миру: «Вот я, смотрите: я – человек». Сколько же дерзости надо вложить в свой протест? Ведь так легко хватить через край, так легко ошибиться!

А потом я ушел с покинутой фермы на охоту и брел по вельду, не обращая внимания на пасущихся антилоп и зайцев, я твердо решил не возвращаться, но оставалась ли у меня еще в тот день возможность выбирать? Или все было предрешено заранее, мне было суждено вернуться к тому, чего я страшился, суждено прийти к ней и сказать: «Вот, возьми меня, возьми мою судьбу».

Неужели все мои муки и сомнения окажутся напрасными только потому, что в этой долине не растет недотрога?..

С листьями недотроги в руках вернулась она к нему в сумерки, даже не зная, что нашла как раз то, что искала. Они опять растолкли листья, заварили их и приложили горячую массу к ране. Всю ночь она просидела возле него, слушая, как он бормочет что-то в забытьи и стонет.

Когда я умирала от голода и жажды в карру, ты ушел и отыскал антилопу, которая всю ночь защищала своего детеныша от шакалов. Ты прогнал хищников. Наверное, она решила, что ты пришел спасти ее. А ты убил детеныша, и ее ты тоже убил, чтобы утолить ее молоком мою жажду. И, мстя за предательство, она распорола тебе руку рогами. Теперь настал твой черед. Я опоздала, теперь я вижу. Если бы я только знала, чего искать, я бы давно вернулась, ведь эти кусты растут по всей долине. Я учусь так медленно, так запоздало.

Ты лежишь передо мной беспомощный, точно младенец, о котором я должна заботиться, и руки мои полны целебных листьев. Через день-два будут люди, может быть, они приветят меня, может быть, обидят. А потом все-таки отвезут в Капстад. К матери с ее вечными жалобами на весь мир и мечтами об Амстердаме и Батавии. К отцу с его загубленной жизнью и рабской преданностью Компании. Снова будут званые вечера, балы во дворце, пикники на Горе, прогулки в Стелленбос и в Дракенстейн, будут приходить в гости офицеры, путешественники из других стран. В одно из воскресений – кто знает? – снова будет бой быков. Жизнь потечет своей чередой, как раньше… нет, не так, как раньше! Но разве я смогу оставить тебя здесь? Даже если ты умрешь сегодня ночью у меня на руках, я не покину тебя. Ведь ты все время был со мной. Ты освободил меня. И навсегда связал меня с собой.

Ты крестил меня своей кровью, я тебя – влагой своей любви. Мы прошли такой долгий путь, постигая друг друга, была такая сушь и нечем было утолить жажду, были мертвые дети. Но мы находили водоносные клубни, кафрские арбузы – кенгве, маленькие красные огурцы, съедобные коренья. Были страусиные яйца и мед на могиле умершего бога, было молоко антилопы и убиенный новорожденный детеныш. И были лес и море. Никогда этого не забывай. Был рай, Эдемский сад. Он был, был! И потому ты будешь жить, Адам, и в поте лица твоего будешь есть хлеб. И я буду жить. Так уж случилось. Мы есть, мы существуем.

Если ты исцелишься, я до конца дней моих стану оберегать твою жизнь. Забуду тщеславие, забуду себя. Буду смиренно ограждать тебя от разочарований и злобы, которая царит вокруг. Покуда смерть не разлучит нас. Не умирай.

– Хотим мы или не хотим, но все равно в конце концов приходится умирать, – говорил старик с тонкими лиловыми прожилками на щеках и на носу, глядя на нее смеющимися зелеными глазами. Он сидел на стуле, широко расставив ноги и выпятив брюшко, обтянутое дорогим жилетом с золотым шитьем, который привезли месяц назад из родных краев. – И потому надо жить добродетельно. Ведь дьявол ни днем, ни ночью не спускает с тебя глаз. И если ты согрешишь, он ввергнет тебя в озеро серное и огненное, и ты будешь гореть там до скончания века, стеная и скрежеща зубами.

– Нет, дядя Якобс, я туда не хочу, – сказала она, побледнев, срывающимся голосом. – А вот посмотреть одним глазком интересно.

– Страшное зрелище, – с увлечением продолжал старик. – Сидит зверь багряный, преисполненный именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и на нем жена, облеченная в порфиру и багряницу. Вопят и стенают проклятые господом. Еще страшнее, чем преступники, которых казнят перед дворцом. И так во веки веков.

– Не пугайте ребенка, зачем вы рассказывает такие страсти? – с неудовольствием сказал отец, который сидел против дяди Якобса за маленьким столиком в тени шелковицы. – Ваш ход, Стефанус.

– Ах, папенька, мне так хочется послушать про ад.

– Такие рассказы не для детского слуха, – сердито возразил отец.

– Лучше заранее знать, что тебя ждет, и остерегаться, – сказал Якобс и положил руку на плечо девочке. – Верно, Элизабет?

Она кивнула. Он провел рукой по ее спине, на миг задержавшись внизу, на ягодицах. Она учащенно задышала, замирая в предвкушении удовольствия и жуткого страха.

– Скоро за тобой начнут ухаживать молодые люди, – говорил он. Она стояла, прижавшись к его стулу. Сидящий напротив отец сосредоточенно думал, склонившись над шахматной доской.

– Элизабет еще не интересуется молодыми людьми, – сказал он с досадой, не поднимая глаз от шахмат.

– Ты в таком возрасте, когда девушку легче легкого ввести в искушение, и потому надо заранее знать, с чем ты можешь столкнуться, – продолжал Якобс. – Твой ход, Элизабет, посмотрим, запомнила ли ты, чему я учил тебя в прошлый раз.

Она передвинула коня.

– Как же ты папенькиного слона не заметила? – ласково укорил ее Якобс. Его рука поднялась выше и ущипнула ее за бедро. – И если молодые люди станут позволять себе вольности, ты сумеешь поставить их на место, верно, Элизабет? – спросил он, возвращаясь к прежней теме.

– Да, – прошептала она, кивнув головой.

Отец сделал ход.

– Теперь снова ты, Элизабет.

Она с минуту изучала доску, закусив губу. Потом пошла пешкой.

– Ага, это уже лучше. Самое драгоценное достояние девушки – ее чистота. Не забывай об этом ни на минуту. Знаешь, что я тебе советую? Плюнь На вертопрахов, которые будут вокруг тебя увиваться, и посвяти себя заботам о старом дядюшке. А уж я буду ублажать тебя как принцессу.

– Хорошо, дядя Якобс.

Она стояла с пылающим лицом, сама не понимая, почему допускает все это. Боится она его? Нет, ни капли. Его не пришлось бы даже отталкивать, стоило чуть отодвинуться, – и он тотчас бы прекратил игру. Нет, тут какая-то другая причина. Ее манит самая опасность, близость адского пламени.

– Не упускай из виду папенькину ладью. В этой жизни нельзя зевать и ставить себя под удар, иначе пропал. А коли пропал – гореть тебе в адском пламени.

– Да ведь это всего лишь игра, Стефанус, – сказал отец.

– Шахматы – очень серьезная игра, Маркус, потому-то я и хочу, чтобы Элизабет выучилась ей с детства. Это прекрасная школа жизни. Она учит быть все время начеку. Молоденькую девушку подстерегает столько опасностей, согласитесь, ей так легко погибнуть.

– Вас подстерегало столько опасностей, как же вам удалось не погибнуть? – спрашивает старик фермер, не спуская глаз с жены, которая разливает принесенный рабыней чай.

Элизабет пожимает плечами.

– Да вот выбрались как-то, – говорит она. – Адам защищал меня, заботился обо мне. Он у нас уже столько лет, с ним чувствуешь себя как за каменной стеной.

– Повезло вам, – говорит старик, помешивая чай. – Сейчас рабам уже нельзя доверять. Неблагодарные твари.

Она сидит, потупив взгляд. (Прости меня, что я снова вынуждена играть в эту игру, ведь это ради тебя, я хочу привести тебя домой целым и невредимым.) Больше всего ее удивляет, как легко она научилась лгать. Что ж, лиха беда начало.

– Вы говорите, несчастье случилось за горами?

– Да, на наш караван напали бушмены, – подтверждает она.

– И потом вы потеряли мужа. Бедное дитя, вы еще так молоды.

Элизабет не поднимает глаз. Старуха фермерша вздыхает и поудобнее устраивается в кресле, расставив толстые ноги. Над головой ее вьются мухи, но она от них не отмахивается.

– Да, – произносит муж, – все мы в руце господней. И карает она жестоко. Но мы не ропщем, вот только скот все падает и падает. От ядовитых ирисов, после ливня они выросли.

– У нас тоже конь от них издох.

– Да, от божьего гнева не скроешься. Право, я думаю, он наказывает нас так сурово за преступления Компании. Бежать надо из Капстада, бежать как можно дальше. Возьмите, к примеру, нас. Когда-то мы поселились здесь с женой и семерыми сыновьями, а теперь вот остались одни. Дети разбрелись, ушли за горы, один дальше другого. И никакой силой их было не удержать, ровно бес в них вселился.

– Вы знаете, я хотела просить вас…

– Да, да, конечно. Вы хотите, чтобы мы помогли вам добраться до Капстада, вы уже говорили. – Он отпивает из чашки чай, вздыхает. – Право, не знаю, как и быть, уж больно время сейчас горячее. – Поднимается и идет к двери, смотрит на поля, на горы в лиловой дымке, окаймляющие долину, на низкое солнце. – Мы сейчас фрукты собираем, а тут еще виноград начал поспевать, работники от зари до зари на плантациях. Присматривать за ними тоже не легкое дело, скажу я вам, день-деньской на ногах.

– Тогда, может быть, у вас есть соседи…

– Нет, нет, вы меня не поняли. Ну конечно, мы вам поможем. Бедное дитя, остаться вдовой в такие годы. Просто сейчас каждая пара рук дорога.

– Я заплачу, – сухо говорит она.

– Что вы, господь с вами, вот выдумали! Разве я возьму денег за услугу? – Он возвращается к креслу. – Интересно, а что вы хотели мне предложить? – спрашивает он с плохо скрытым любопытством.

Она поднимает лежащее на полу возле ее стула ружье, которое Адам захватил в ту ночь, когда они бежали с фермы де Клерка.

– М-м, – задумчиво тянет фермер, беря ружье у нее из рук, заглядывает в дуло, щелкает курком, гладит приклад. – М-м… Кажется, недурная вещица… Больше-то у вас, наверно, ничего нет?

Она молча берет свой замызганный узел и развязывает ремень. Старики горящими глазами следят, как она развертывает грязную шкуру, потом разочарованно откидываются на спинки своих плетеных кресел.

– И все? – спрашивает хозяин.

Она поднимается со стула и во весь рост встает перед ним в своем измятом шелковом платье, на исхудавших плечах лежат косы, голова высоко вскинута.

– Осталась только моя честь.

– Господь с вами, – поспешно говорит хозяин, уклоняясь от укоризненного взгляда жены. – Я же сказал вам, нам ничего не надо. Мы все должны помогать ближнему, верно ведь? Недели через две нам так или иначе пришлось бы снаряжать в Капстад фургон. У меня есть страусовые перья и яйца, слоновая кость, разные шкуры – сын недавно привез из-за гор. Отправим товар раньше, только и всего. Ну что вы, что вы, не стоит благодарности. А за ружье спасибо.

Она ехала в фургоне, и ей казалось, что все это происходит с ней во сне, никогда за все время их пути она не испытывала такого странного ощущения. И по лесам, и через горы, и через мертвые сожженные равнины они с Адамом шли пешком, и хотя порой казалось, что они шагают как заведенные, все же лишь от них одних зависело идти им или не идти, они сами решали, где остановиться на привал, где свернуть в сторону, где нужно ускорить шаг, где замедлить. Теперь они сидели, подчинившись колыханию фургона, медленно влекомого волами, и не в их воле было изменить свой путь. Казалось, время приближает их к судьбе, с которой они заранее смирились. На Элизабет было коричневое шелковое платье, которое рабыня на ферме выстирала, накрахмалила и выгладила, на Адаме – полотняная рубашка и штаны до колен, которые стали узки старому фермеру. И эта одежда отдаляла их друг от друга. Им было неловко глядеть друг на друга, казалось, они только что обнаружили, что наги.

На козлах сидел старый раб Януарий в надвинутой на лоб широкополой шляпе, с коленей у него свисал длинный кнут из гиппопотамовой кожи. Казалось, волы знают дорогу с закрытыми глазами – сначала узким ущельем к зеленой, с пышной растительностью долине Ваверен, потом свернуть на север и ехать по широкой накатанной дороге вдоль русла извилистой реки до темно-золотых холмов Свартланда, потом опять на юг к огромному гранитному венцу Жемчужной горы. А там уже останется только голая Капстадская низменность, и через несколько дней пути на синем небе появится синий силуэт Столовой горы и станет медленно расти и подниматься выше, выше…

Да, все было словно во сне. Ночью Элизабет приходилось спать в фургоне, а Адам и их возница устраивались на земле под кузовом. Даже днем они вынуждены были идти на всякие ухищрения и делать вид, что встретились случайно. Они не хотели, чтобы старик что-нибудь заподозрил. Впрочем, какая разница? К тому времени, как он вернется на ферму и все расскажет хозяевам, Адам и Элизабет уже будут в безопасности, Адам получит свободу. И все же что-то заставляло их таиться. Страх, что Януарий начнет болтать о них в Капстаде? Да, такой страх у них был, но главное – целомудренная сдержанность, потребность оградить от посторонних взоров то, что до сих пор принадлежало только им одним. Элизабет как бы замкнулась в себе, точно невеста перед свадьбой. День венчания так близок, так неотвратим, и ей хотелось прожить эти последние считанные дни с иллюзией непорочности. Ведь так скоро все развеется. А он, Адам, возможно, думал: «Сейчас, в этом нашем последнем переходе, от которого я не сумел тебя удержать и потому смирился, присутствие старика возницы снова сделало тебя недосягаемой, и я должен поддерживать эту иллюзию, должен даже на мгновение и сам поверить, что это – правда. Скоро я опять буду сжимать тебя в объятиях, скоро я опять обрету тебя. А сейчас нам почему-то надо, чтобы между мною и тобой было расстояние. Это тревожит и, как ни странно, успокаивает».

Да, они были точно во сне. Казалось, они движутся вперед, а земля в это время медленно поворачивается назад, возвращаясь к прошлому, противясь будущему, которое рвалось им навстречу точно ветер, хотя в воздухе не было ни дуновения. Как мы похожи на антидорок, думал он, когда они неслись мимо нас лавиной по саванне, глядя огромными невидящими глазами в глаза своей судьбе.

Не верилось, что они возвращаются. Не верилось, что эти холмы, расстилающиеся вокруг них в темной зелени гигантских вересков, завтра уже будут принадлежать прошлому.

– Ты часто здесь ездишь? – спросил Адам возницу.

Старик перестал жевать табак, выплюнул вбок длинную струю слюны, потом сказал:

– Случается. Раза три-четыре в год.

– Тебе нравится там, на ферме?

– А что ж, нравится. Хозяин неплохой. Мы с ним вместе выросли. У меня жена в Капстаде, потому он всегда меня и посылает с товаром. Жену-то давно продали, еще до того, как мы сюда переселились. Сейчас она уже старенькая, уход за ней нужен, забота. Уезжаю от нее и не знаю, приведет господь еще раз увидеться или нет?

– А если бы тебя отпустили на свободу?

Януарий тихонько рассмеялся.

– Зачем мне свобода? Сейчас обо мне баас печется, а дадут мне свободу – куда я денусь?

– Ты где родился, в Капстаде? – Адам и сам не понимал, зачем расспрашивает старика. Может быть, просто так, чтобы скоротать время, которое тянулось нескончаемо медленно, потому что Элизабет по целым дням лежала сзади них в фургоне и дремала.

– Нет, я родился не в Капстаде, – ответил Януарий. – Меня с матерью привезли с Мадагаскара. Но я еще маленький был, ничего не помню. И слава богу, что не помню, – добавил он, коротко рассмеявшись. Они долго ехали молча, потом он спросил: – Рад небось, что домой возвращаешься?

– Домой? – недоуменно повторил Адам.

– Ну да, в Капстад.

– А, да, конечно. – И, глядя в пустоту, медленно повторил: – Домой. В Капстад.

– Ты ведь давно оттуда?

– Очень. Я уже почти ничего не помню. Приеду и не узнаю, так, наверное, там все изменилось.

– Узнаешь, не волнуйся. Капстад не меняется, сколько я его помню, он всегда одинаковый. Ну, новые дома появились, новые улицы, церковь построили. Вон недавно виселицу новую поставили. А все равно как все было, так и осталось.

– Ты когда-нибудь бывал на острове?

– Это на острове Роббен, что ли? Нет, не бывал. Да и не приведи господь.

…Плеск весел, рассекающих воду, журчанье капель в темноте…

– А ты что, провинился перед законом? – вдруг осторожно спросил старик.

– Нет, что ты, – поспешно возразил Адам. – Я просто… просто плавал туда за фруктами и за водой для питья.

Януарий глянул на Адама старыми, все понимающими глазами и засмеялся.

– Ну и провинился, подумаешь, эка важность, чего скрывать-то? – Он положил в рот еще кусок прессованного табака. – Мне тоже в молодости ох досталось, как только шкура выдержала столько плетей. Горяч был. А к старости кровь остывает, смиряешься. Бунтуй не бунтуй, все едино.

– Моя кровь никогда не остынет, – решительно возразил Адам.

– Молод ты еще, потому и говоришь так. А в старости вспомнишь мои слова.

– Тебя вон отпускают одного в такую даль, – неожиданно переменил разговор Адам. – Скажи, неужели ты никогда не пробовал убежать?

– Убежать? – В водянистых глазах старика выразилось изумление. – Куда ж я убегу? Я раб, я собственность моего бааса.

Адам ничего не ответил.