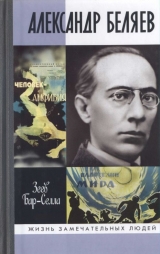

Текст книги "Александр Беляев"

Автор книги: Зеев Бар-Селла

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)

Оно и понятно: все работы в Мурманске производятся вручную, и получается, что это не просто хорошо, а замечательно!

Первая мурманская статья Беляева называется «Голубой уголь» [293]293

Там же. № 60. 11 марта. С. 2.

[Закрыть].

«Большой Мурман предъявит большой спрос на энергию. Об этом мы должны уже сейчас подумать. <…> Ископаемым топливом, углем, нефтью, природа не побаловала нас, быть может, оно и есть в районе Мурмана, но о нем мы еще не знаем. Водные источники энергии – „белый уголь“ лежат несколько южнее, притом их запасы ограничены.

Зато у нас есть под рукой неистощимый, доступный источник энергии – ветер или „голубой уголь“. „Ветрострой“ обладает такой мощностью, что оставляет далеко позади себя все Днепрострои вместе взятые. Высчитано, что мировые запасы энергии ветра равны 8 миллиардам 200 млн лошадиных сил, – в 7 раз больше всех мировых двигателей. И если до сих пор энергия ветра использовалась незначительно, то только потому, что ветер капризен и непостоянен.

Но есть также „счастливые“ места на земном шаре, где ветер дует круглый год с силою, вполне достаточной для вращения ветряков и роторов, – для превращения его в электрическую энергию.

К таким счастливым местам относится город Мурманск, со всем Мурманским округом.

С легкой руки писателя Киршона, за Баку закрепилось название „город ветров“ [294]294

Пьеса В. М. Киршона (1902–1938) «Город ветров» (1929) представляла собой романтическое (с участием сказителя-ашуга) изложение истории двадцати шести бакинских комиссаров.

[Закрыть]. У нас нет под рукой в данный момент сравнительных данных, но мы с полной уверенностью можем сказать, что Мурман имеет не меньшее право называться „Городом ветров“».На этом Беляев патетическое вступление заканчивает и переходит к конкретным предложениям:

«Метеорологическая станция Убеко-Севера [295]295

Правильное наименование: УБЕКО-СЕВЕР (Управление по безопасности кораблевождения на Севере).

[Закрыть]в Мурманске ведет многолетние наблюдения, регистрируя три раза в день „случаи“ ветра и его силу. Эти наблюдения говорят о том, что в Мурманске в продолжение года не бывает ни одного „случая“ на день, – из трех суточных проверок, полного отсутствия ветра. Среднегодовая сила ветра равна примерно 4,5 метра в секунду, – сила вполне достаточная, чтобы приводить в движение ветряки ЦАГИ, – Центрального Аэродинамического Государственного Института… <…>Первая ласточка „Ветростроя“ уже прилетела к нам. В Полярном делается ветряк ЦАГИ. При его помощи наши полярные ученые энтузиасты будут отопляться ледяными полярными ветрами. Разве это не звучит как фантастика. А между тем при современной технике ничего не может быть проще, ветер будет приводить в действие электромашину, а электричество – обогревать. Сложный вопрос – о снабжении биологической станции дровами – разрешается. Мощный ветер будет превращен в тепло и свет.

Как во всяком деле, здесь встретим некоторые трудности. Так ветряк спроектирован для установки на мягком грунте, – (рассчитан на [забивание) стоек в землю), в Полярном же почва скалистая. Затем в силу особенностей именно с. Полярного, остается неизвестным, как скажется на работе ветряка возможное оледенение его крыльев. Но эти трудности, конечно, будут преодолены. <…>

Ветер, который был нашим бичом, который причинял нам столько неприятностей, аварий, потерь, крепко взнузданный, будет служить нам.

Мы заставим помогать его нашему строительству, нашему производству: тянуть вагонетки подвесной дороги, пилить доски на лесопильном заводе, поднимать воду в наши дома, отоплять, освещать их, разгружать траулеры и вагоны, нагружать океанские пароходы – механизировать работы порта и Тралбазы.

Нет ничего фантастического и в мысли „ветрофицировать“ и наши траулеры, установив на них ветряки роторные инженера Б. Каминского, ветер сбережет топливо, расходуемое на освещение, даст энергию для механизации работ с тралом и т. д.».

В газете опечатка – следует читать: «инженера Б. Кажинского», того самого, что во «Властелине мира» назван Качинским. Передачей мыслей на расстояние он занимался для души, а основной его специальностью были ветросиловые установки. Понятно теперь, кому обязан своей осведомленностью Беляев…

Еще Беляев предлагал открыть в Мурманске зоопарк и заняться озеленением города. Призывал не сажать больше дубы и клены (напрасный труд!), заменив их полярными породами деревьев – сосной, карельской березой, северной ивой… Противоположный берег Кольского залива весь покрыт зеленью, а на мурманских площадях торчат редкие черные веники. И еще неплохо бы обратиться к академику Миколе Кащенко из Киева, который вывел «морозостойкую яблоню, скрестив местную привычную к лютым сибирским морозам дикую яблоню – кисло-горькие плоды которой не превышали величиной вишневую косточку – с европейскими сортами. И гибридные яблони начали давать плоды вкусные, сочные, только размером несколько уступающие своим европейским родителям». Правда, Кащенко потратил на это 20 лет, но пусть молодежь этим и займется. Вот, кстати, и адрес академика [296]296

Об опытах М. Кащенко из Киевского акклиматизационного сада (КАС) Беляев писал годом раньше – «О КАС и персиковой косточке» (Революция и природа. Л., 1931. № 2. С. 60–63 [Подпись: А. Б.]).

[Закрыть].

Со страниц газеты требовал Беляев снабдить Севтралтрест пристойной радиостанцией, не отмахиваться от изобретателей и рационализаторов… Словом – вел себя как настоящий общественник.

В 1970-е годы, прознав о пребывании Беляева в Мурманске, журналист Константин Полтев принялся искать людей, встречавшихся тогда с писателем. Никого не отыскал и рассказал о своей беде по местному телевидению. И тогда откликнулся Михаил Наумович Гринберг и сообщил, что Беляев («худощавый интеллигент в пенсне») сочинял куплеты для «живой газеты». Куплеты Гринберг запомнил и даже спел (в главе «Златые горы» мы их уже цитировали). Интереснейшая, кстати, биография у Михаила Наумовича. Приехал он в Мурманск на должность грузчика, скрыв от вербовщика свою настоящую профессию – преподаватель музыки. С Беляевым его познакомил местный журналист по фамилии Зайцев. Журналист без обиняков заявил Гринбергу, что ему поручили подбить музыканта на участие в «живой газете». Представления устраивались в клубе госторговли, его иногда еще называли Дворцом труда. Гринберг согласился. Был он тогда крайне молод, и «участие в многочисленных и многолюдных представлениях, – признался он 43 года спустя, – доставляло мне неповторимое удовольствие». Из Мурманска он так никогда и не выбрался, но на волне успеха спустя какое-то время смог вернуться в родную стихию: возглавлял музыкальную часть областного театра, выступал с фортепианными концертами по местному радио, стал первым директором первой в городе музыкальной школы… [297]297

Полтев К. В.Указ. соч. С. 124.

[Закрыть]

Ясно, что не романтика дальних странствий вынудила юношу сбежать за полярный круг и в грузчики. Ведь при первой же возможности он снова занялся музыкой. Какая же нужда заставила его скрываться там, где никто ничего о нем не знал?

Беляев же, наверное, удостоился внимания «живогазетчиков», поскольку успел проявить себя непримиримым борцом с недостатками. Вот его заметки, опубликованные в многотиражке механических мастерских Севтралтреста «Заполярный металлист». Первый раз он предстает перед читателем в облике рабкора А. Б.:

«Беспризорный угольлежит напротив мехмастерской около ж. д. полотна, он принадлежит мастерской, но так как никто за углем не наблюдает, то его таскают топить печи жители соседних бараков. Надо принять соответствующие меры. А. Б.

<…>

2 года как работает бондарный завод, но до сих пор не позаботились поставить хорошей уборной, у существующей почти нет крыши, в стенах и полу аршинные щели, осенью и зимой тут можно простудиться. Чего же смотрит охрана труда, пишет рабкор А. Б.

<…>

Трест прими меры.Около запасных ж. д. путей, на базе устроены склады бочек – тары под рыбу. Так как за бочками никто не наблюдает, то они, рассохшись, разваливаются, иногда и сознательно ломаются, а затем растаскиваются на дрова. Пишет рабкор А. Б.» [298]298

Заполярный металлист. 1932. № 4. 22 июля. С. 2.

[Закрыть].

Лейтмотив всех трех заметок – борьба за тепло: уголь, дрова, теплоизоляция.

А вот его выступление за полной подписью – о том, что в магазине ЗРК № 2 прохудилась крыша и стоит пойти дождю, как магазин и находящиеся в нем дорогие продукты заливает. Как же совладать со стихией? – спросит встревоженный читатель. И автор наставляет:

«Надо немедленно отремонтировать крышу, дабы избежать могущих быть серьезных убытков» [299]299

Беляев А.Товары под угрозой //Заполярный металлист. 1932. № 5.27 июля. С. 2.

[Закрыть].

ЗРК – это закрытый рабочий кооператив, чьи блага доступны лишь сотрудникам данного предприятия или учреждения. Иными словами: кто у нас не работает, тот у нас и не ест. Иногда борьба за еду принимала формы самые идиотические, но от этого еще более жуткие.

«Не позволим классовому врагу опошлять общественное питание

В столовой № 2, 28 августа, некий Петров Павел Андреевич, который пришел в столовую в пьяном виде, поужинал, через некоторое время приходит вторично. Какими-то судьбами сумел обмануть заведывающего (так!) – получить ужин, но в третий раз Петрову не пришлось обмануть, то здесь он повел агитацию против Советского Союза, что плохо его кормят, что мол надо ехать в Англию и т. д. Агитатор распространялся на всю столовую.

Пом. зав. т. Третьяков, видя, что в общественном месте классовый враг открыто агитирует, опошляет генеральную линию партии, Петрова арестовал и передал постовому милиционеру.

Мы, рабочие и сотрудники столовой № 2, на выступление классового врага удесятеренно усилим работу по общественному питанию и докажем, что Советская страна является единственной страной рабочего класса, которая стремится улучшить материальные условия рабочих не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Мы заверяем коллектив партии и профсоюзные организации ни в коем случае не допускать опошлять генеральную линию партии и удесятеренно усиливаем работу по общественному питанию.

Требуем от следственных органов принятия самых жестоких мер.

Бригада: Рябов, Третьяков, Голубев, Голяков» [300]300

Заполярный металлист. 1932. № 13. 5 сентября. С. 1.

[Закрыть].

Дух захватывает, как только представишь плоды советской заботы о лучшей жизни заграничных пролетариев. Например, отучение от вредных привычек… А то, ишь, моду взяли, как Петров П. А., по три ужина в пасть запихивать!

Но долго смеяться над словесными ужимками бригады общепита невозможно – слишком быстро понимаешь, что водит бригадным пером не самодовольная глупость, а лютый нечеловеческий страх.

В этом вот мире Беляев и жил.

Оттого, при всех отчаянных попытках спрятаться за общественную работу, не мог он избыть душевной тоски. Ведь было у Беляева свое дело, главное и любимое – писательство.

И едва переехав в Мурманск, он публикует статью, в которой сообщает:

Нет никакого сомнения, что составление такой истории никак не входит в обязанности юрисконсульта. А архив – государственное учреждение с определенными часами работы. Следовательно, попасть туда можно только в рабочее время, то самое время, которое Беляев должен отсиживать в Севтралтресте. Значит… значит ему удалось увлечь начальство перспективой написания истории тралового флота на Мурмане.

Итак, Беляев приходит в архив:

«Чистое, светлое, сухое помещение в две комнаты. На полках связки дел, аккуратно перевязанные. Отрадное впечатление. Мурманск может быть спокоен за свою историю.

Какую историю? Заглянем на крайнюю полку.

– „Дело по обвинению гражданина такого-то в самовольном занятии комнаты“ 1920 г.

Такими делами пестрят полки.

Что ж, допустим, это тоже история, будущий историк города сможет установить, что жилищный кризис существовал в Мурманске и в 1920 г.

– А где у вас отчеты за старые годы Севтралтреста, архив гражданской войны?

На этот вопрос мы получаем удручающий ответ. Архив гражданской войны (отчеты тоже) был свален в сарае милиции беспорядочной грудой. Если кто интересовался этим архивом, приходил, рылся и уходил, оставляя после себя еще больший хаос.

Из милиции архив был переброшен „навалом“ в дырявый сарай – в Колонизационный поселок, за 1 ½ км от Мурманска, где он пребывает и сейчас.

Снег, пробивающийся сквозь щели, засыпал архив толстым слоем. Придет весна, архив погибнет.

Работники архивного бюро толкались во все двери, просили, били тревогу и пока добились только того, что получили обещание перевести архивное бюро, – вместе с остатками архива гражданской войны еще дальше, за 3 ½ км от города, в небольшой домишко на болоте, куда весной ни хода, ни проезда и где в случае пожара никакая помощь немыслима.

К концу статьи Беляев, как мы видим, о траловой промышленности словно напрочь забывает. И совершенно правильно делает. На Мурмане она появилась лишь в 1924 году, с образованием Севгосрыбтреста. Но написать его историю никак невозможно – в 1929–1930 годах все руководство треста было объявлено вредительским и арестовано. Кого-то расстреляли, кого-то отправили в концлагеря. Что тут писать? Историю вредительства? Такие истории сочиняют в другом ведомстве.

Зато Гражданская война к траловому флоту вообще никакого отношения не имеет. Перед Первой мировой войной по Баренцеву морю ходило всего четыре русских траулера. После революции Центросоюз и рыбопромышленник Беззубиков создали рыбопромышленную компанию. Приобрели у англичан 12 военных тральщиков и переоборудовали для рыбного промысла, но до прихода красных в 1920 году работу наладить так и не смогли.

Что заставило Беляева бить тревогу? Долг гражданина или интеллигентская истерика перед лицом гибнущих памятников истории?

Полагаю, ни то ни другое. То, что историю траловой промышленности написать нельзя, ему наверняка стало ясно практически сразу. Вот он и решил сменить тему: раз фантастика пришлась не ко двору, возьмемся за историческую беллетристику. Историю опишем самую недавнюю. А поскольку к тому, что кровавым катком прокатилось по этим местам, лично Беляев причастен не был, то мурманская историко-революционная ложь не могла так испоганить душу, как повествование о ялтинских днях.

Написал он что-то об этом или нет – неизвестно. А осенью писатель покинул Мурманск навсегда – понял, что полярной зимы с полярной ночью ему не пережить. Получил причитающиеся за полгода «северные» (в целях борьбы с «летунами» надбавку эту выплачивали лишь по истечении шести месяцев непрерывной работы), вошел в бревенчатое здание вокзала и сел на ленинградский поезд.

* * *

В 1935 году вышла повесть Беляева «Чудесное око» – в Киеве и на украинском языке. Рукописный оригинал пропал, и потому, когда понадобилось вернуть книгу русскому читателю, пришлось совершить обратный перевод.

Только здесь отобразил Беляев свои мурманские впечатления.

В комнате с широким окном собрался кружок радиолюбителей.

А вот испанский коммунист-журналист Азорес:

«…вышел из гостиницы треста в полночь и направился по спуску к траловой базе. Испанец поеживался в своем осеннем пальто. Льдистый полуденный ветер бил в лицо. Падал мокрый снег».

Надо же – в полночь дует полуденный ветер! От этого Мурманска умом можно тронуться… Но не стоит тревожиться о психическом здоровье – перед нами всего лишь причуды перевода: по-украински «пiвдень» означает не «полдень», а «юг». Соответственно, «пiвденний» – это «южный». Что немедленно и подтверждается:

«„Удивительный край! – размышлял Азорес. – Здесь все наоборот… <…> В этих краях люди выбирают квартиры окнами не на юг, а на север, потому что северный ветер, пролетая над теплым течением Гольфстрима, нагревается, а южный – охлаждается над ледяным горным плато тундры.Суровый край, тяжелый климат“».

Поразмышляв, Азорес обозревает окрестности:

«Внизу горели огни траловой базы. Высоко вздымались корпуса рыбообрабатывающих цехов. Гремели лебедочные цепи. У пристани стояли траулеры. Одни разгружались, другие готовились к отплытию. Сновали транспортеры: к складам – с рыбой, от складов – с солью».

Здесь видна рука фантаста – при Беляеве никакой механизации в рыболовецком порту не было. Затем снова кусочек правды: «…высокий, поросший низкими березками противоположный берег Кольского залива…» – и на этом все, что Беляев смог сказать о Мурманске.

Перейдем к персонажам. Вот Мотя Гинзбург – конструктор, изобретатель, руководитель радиокружка и сам радист на траулере «Серго Орджоникидзе». Он изобрел подводный телевизор для поиска косяков промысловой рыбы. Впрочем, замечает Беляев:

«В сущности говоря, Мотя не изобрел ничего или почти ничего. Ему случалось видеть фотографии американских и немецких телевизоров, приспособленных для наблюдений на морской глубине. Правда, это были фотографии. Но принцип работы телевизора известен. Оставалось самостоятельно продумать кое-какие конструктивные особенности…»

Плавал на траулере такой радист или нет – неизвестно. Единственная черта, которой снабдил его Беляев, – безудержный энтузиазм. А это значит, что такой человек действительно существовал. В «Полярной правде» за 1932 год отыскались две статьи: «Ищите каменный уголь» [304]304

Полярная правда. 1932. № 144. 22 июня. С. 1.

[Закрыть]и «Заполярный гигант на базе „белого угля“» [305]305

Там же. № 146. 24 июня. С. 4.

[Закрыть]. Угля на Кольском полуострове не нашли до сих пор, гигантов на базе гидроэнергии не построили. Но энтузиазма в статьях хоть отбавляй, а подписаны они: М. Гинзбург.

Спрочими именами дела обстоят по-разному – с одними проще, с другими интереснее.

Коммунист Азорес… тут все ясно: фамилию он получил от Азорских островов (хоть слово и португальское – Açores).Но интрига заверчена вокруг главного, хотя и почти бездействующего лица – Бласко Хургеса, гениального аргентинского ученого, сумевшего раскрыть тайну атомной энергии и погибшего при кораблекрушении. С именем проблем нет – он его позаимствовал у знаменитого испанского писателя Бласко Ибаньеса. А вот фамилия поставила в тупик даже Азореса:

«Странная фамилия, – думал он, – звучит для иностранцев, как испанская, однако не испанская. Хургес… Кем бы он мог быть?»

Разгадка оказалась самой банальной:

«Отец Хургеса, Соломон Хургес, был польским евреем. В свое время он эмигрировал в Соединенные Штаты, но там ему не повезло, и он перебрался в Южную Америку».

Но и сам Бласко Хургес тоже загадал загадку – он не просто утонул, но унес с собой в пучину стальную скрижаль с описанием способа добычи энергии из атома. Этот свой секрет он намеревался вручить Советскому Союзу. И вот собирается всесоюзный ученый совет, чтобы решить – плыть в Атлантический океан на поиск затонувшего парохода в надежде извлечь из водной бездны заветную скрижаль, или все-таки не плыть. Тут вспоминают про подводный телевизор Моти Гинзбурга и понимают, что поиски не будут вестись вслепую. Тогда возникает другая проблема – не приведет ли высвобождение атомной энергии в промышленных масштабах к мировой катастрофе.

Выступает «высокий, полный, румяный академик», горячий энтузиаст атомных экспериментов, который ни в какую катастрофу не верит.

И собрание принимает сторону румяного ученого. Вот только фамилия у него не совсем обычная – Тоффель.

Русской литературе она знакома с 1917 года – из повести Куприна. В ней к скромнейшему чиновнику является некий ходатай и вводит в права владельца имения, оставшегося после покойного родственника, – чудака и алхимика.

Ходатай представляется: Мефодий Исаевич Тоффель. Чиновник отправляется в имение и находит там старинную книгу, которую пытался расшифровать покойный. Наследник – любитель разгадывать разнообразные шарады – находит ключ к шифру и обретает заветное слово. И все его желания – от повышения по службе и выигрыша на бегах до успеха у женщин – тотчас исполняются. Тут-то и понимает счастливец, что означает имя ходатая: Меф-Ис-Тоффель.

И ходатай поведал наследнику всю правду:

«Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикиянам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним» [306]306

Цит. по: Куприн А. И.Звезда Соломона. Гельсингфорс: Библион, 1920.

[Закрыть].

Называлась купринская повесть «Звезда Соломона»… Вспомним теперь, что отца Хургеса звали Соломон.

Румяный академик уверял, что овладение атомной энергией принесет советским людям великое счастье и власть над природой. Беляев в спор не вступал, а просто дал академику имя дьявола-искусителя. А значит, взгляды Беляева на научно-технический прогресс не всегда были безудержно оптимистичны.

* * *

Беляевская повесть названа «Чудесное око». Но и это перевод с украинского – «Чудесне око». А вот в 1937 году – в письме редактору Детиздата Г. И. Мишкевичу – Беляев именует повесть романом с отличным от привычного нам названием: «Чудесный глаз» [307]307

РГАЛИ. Ф. 630. Оп. 1. Ед. хр. 1458. Л. 82–82 об. (машинопись с авторской правкой).

[Закрыть].

Ну как тут не вспомнить Смоленск, позднюю осень 1910 года и номер газеты с анонимной заметкой «Электрический глаз».

А вот и сама заметка:

«Открыт новый способ передачи при помощи электрического тока видов, изображений, рисунков, картин и т. д. на значительные расстояния. Изобретателем этого способа является преподаватель петербургского технологического института Б. Л. Резинг.

– Значение электрической энергии весьма велико, – сообщил он сотрудникам „Бирж[евых] Ведомостей]“, – весьма велико… <…> Такой глаз может сыграть большую роль в жизни фабрик и заводов. Владелец завода, находясь в своем кабинете, может, благодаря ему, видеть всё, что делается в той или иной мастерской. С его помощью можно будет разыскивать погибшие корабли» [308]308

Смоленский вестник. 1910. № 263. 27 ноября. С. 4.

[Закрыть].

Заметка анонимная оттого, что целиком заимствована из столичных «Биржевых ведомостей». Такой работой занимались сотрудники редакции, а потому есть все основания утверждать, что Беляев к ее написанию был непричастен. Но точно так же нет никакого сомнения в том, что заметку эту он читал и запомнил: в ней упомянуты всего два возможных способа применения «электрического глаза»: искать погибшие корабли и из собственного кабинета наблюдать, что творится в заводских цехах – именно их Беляев сделал центральными в фабуле книги (о первом способе мы уже говорили, а второй облегчил страдания Мишки Борина – сломав ногу, он не смог отправиться в морскую экспедицию, но смог следить за ней по телевизору из собственной постели).

Что же касается самого изобретения, то газета сообщила чистую правду: первым в мире телевидение изобрел преподаватель петербургской Техноложки. Только звали его не Резинг, а Борис Львович Розинг.

140-ю годовщину его рождения отметил замечательный (слишком рано, не достигнув пятидесяти одного года, ушедший из жизни) историк Александр Меленберг.

«В мае, 22-го числа 1911 года в лаборатории Петербургского технологического института Розинг впервые в мире продемонстрировал действующую модель электрической передачи изображения на расстояние.

Телевидение в его классическом виде, как известно, появилось 80 лет назад в США и основным его разработчиком считается русский эмигрант Владимир Зворыкин („Как хорошо, что Зворыкин уехал / И телевидение там изобрел. / Если бы он из страны не уехал, / Он бы, как все, на Голгофу взошел. / И не сидели бы мы у экранов, / И не пытались бы время понять, / И откровения прежних обманов / Были бы нам недоступны опять“ – Булат Окуджава). <…>

<…>…в ходе четырехлетних опытов (1907–1911) ассистентом профессора Розинга был студент Зворыкин. Профессор (при участии студента), использовав осциллограф в качестве приемной электронно-лучевой трубки, сумел получить на его экранчике светлые полосы на темном фоне от переданных предметов: решетки, креста, растопыренных пальцев руки.

Владимир Зворыкин в поздних мемуарах, так и не изданных в России, писал: „К концу нашей совместной работы профессор Розинг получил действующую систему, которая воспроизводила смутную картинку на экране“. <…>

В следующем, 1912 году Зворыкин, окончив институт, пустился в автономное плавание, а Розинг продолжал опыты. Но тут грянула война, за ней – революция. Спасаясь от ее последствий, Розинг уезжает на юг, в Екатеринодар. Затем по неизвестной причине не уходит с белыми в Крым. Затем возвращается в Питер. Лишь в 1924 году Розинг, восстановив прежнее оборудование, сумел выйти на дореволюционный уровень своих результатов. Но темп был уже безвозвратно потерян. Зарубежные инженеры ушли далеко вперед.

А в феврале 1931 года Борис Розинг был арестован ГПУ в ходе операции „Весна“, массовых арестов бывших царских офицеров. Розинг офицером не был, но имел несчастье преподавать электромеханику в Константиновском артиллерийском училище. В итоге – три года высылки на Север, сначала в Котлас, затем в Архангельск.

Одно из писем Б. Л. Розинга жене в Ленинград:

„18 декабря 1931.

Милая Ася!

Дело мое в том же положении, т. е. без движения. Не знаю, останусь ли здесь, или придется ехать назад, т. к. без определенных занятий и без прикрепительных листков здесь не проживешь. На вольном рынке цены в два раза больше, чем в Котласе. <…> Вчера выяснилось, что административно высланные профессора получают здесь лекции только при одном условии, от которого я чувствую моральную тошноту почти целый день и хочу вырваться отсюда как можно скорее. Неужели это всем предлагают? [309]309

Желающим продолжить профессиональную жизнь предлагали «разоружиться», то есть покаяться самому и оклеветать коллег. В 1930 году так спас себе жизнь профессор Рамзин, проходивший по процессу Промпартии.

[Закрыть]<…> Может быть, если не удастся достать деньги, то пришлешь посылочку, но не из вещей, которые нужно варить, т. к. примус я не употребляю, между прочим, из-за недостатка керосина“.Профессор Розинг все-таки получил место лаборанта кафедры физики в местном Лесотехническом институте. Но 20 апреля 1933 года умер от инсульта.

В августе того же 1933 года Владимир Зворыкин, общепризнанный „отец телевидения“, посетил Москву и Ленинград. <…> Следствием этого визита явился пуск в 1938 году телецентра на Шаболовке, целиком оснащенного американским оборудованием.

Из неизданных в России мемуаров Зворыкина: „Конечно, я спросил о профессоре Розинге. Большая часть тех, кого я спрашивал, никогда о нем не слышали. Наконец мне сказали, что он был арестован во время революции, сослан в Архангельск и вскоре умер“» [310]310

Меленберг А.Решетка на осциллографе: Незамеченная дата // Новая газета. 2009. № 59. 5 июня.

[Закрыть].

Итак, в 1932 году покинувшие Ленинград Беляев и Розинг снова оказались соседями. Ну, почти соседями. Впрочем, архангельские слухи доходили до Мурманска исправно. И Беляев вспомнил ту давнюю заметку в смоленской газете и начал придумывать повесть о телевидении с мурманской спецификой. Но год спустя в Ленинграде, узнав о смерти Розинга в северной ссылке, решил энтузиастов-рыболовов особенно не воспевать, а написать о знойной Аргентине и Атлантическом океане [311]311

Примечательно, что в письме Г. И. Мишкевичу от 1937 года Беляев, излагая содержание романа «Электрический глаз», называет Бласко Хургеса сыном не польского еврея, а эмигранта из царской России – РГАЛИ. Ф. 630. Оп. 1. Ед. хр. 1458. Л. 82 (машинопись с авторской правкой). В таком случае, мечту Хургеса подарить свое открытие Советской России можно связать с участием Зворыкина в создании первого телецентра в СССР. А фамилию Хургес Беляев мог услышать от знаменитого радиста-полярника Э. Т. Кренкеля. В 1932 году Кренкель познакомился в Москве с юным радиолюбителем Левой Хургесом. В дальнейшем Лев Лазаревич Хургес (1910–1988) побывал и в Арктике, и в Испании, и в колымских лагерях. А в первой половине 1930-х он увлеченно занимался радиоделом – исполнял технические задания НКВД, руководил радиофикацией самолета «Максим Горький» – и являл собой пример счастливого молодого человека сталинской эпохи. (Подробнее см.: Хургес Л. Л.Москва – Испания – Колыма: Из жизни радиста и зэка. М., 2011.)

[Закрыть].