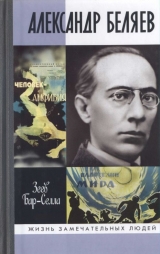

Текст книги "Александр Беляев"

Автор книги: Зеев Бар-Селла

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)

Такая же судьба ждет и классовых врагов: «…среди них тоже есть дюжие ребята. А для дюжих рук всегда найдется работа. <…> Неплохо, если они поработают на шахтах, – нам нужно много угля».

Несмотря на венчающую роман цитату из «Интернационала» («Владыкой мира станет труд!»), социалистической моралью здесь и не пахнет – так смотрит на людей рабовладелец.

А вот некоторые детали предыдущей главы – визит Качинского, Дулова и Штирнера-Штерна к Эльзе Глюк-Беккер. Вначале о встрече с ними рассказывает глуповатая Эмма Фит:

«– „Надеюсь, что мы вас ничем не побеспокоим“, – сказал Штирнер, то есть Штерн, – сохрани бог, если я ошибусь при них! – „но если среди ваших слуг есть туземец, знающий местность, мы будем очень просить вас одолжить намего в проводники на день-два“. – Так и сказал „одолжить“, как вещь… —и Эмма рассмеялась».

Зная, что читатель может быть невнимателен, Беляев заставляет персонажей сцену повторить:

«„А вас мы побеспокоили потому, – продолжал он (Дулов. – З. Б.-С.), – что не хотим своим прибытием в городок возбуждать лишний шум. Толпа зевак всегда мешает. И мы решили завернуть в ваш залив. – Дулов протянул руку к берегу. – Жить мы будем в палатке. Вас же мы будем просить только об одном: если среди ваших служащих имеются туземцы, одолжите нам парочкув качестве проводников“.

Эмма многозначительно посмотрела на Эльзу. как бы говоря: „все так, как я говорила: одолжите парочку проводников“».

Итак, один рабовладелец обращается к другому с просьбой одолжить на время парочку говорящих орудий – рабов.

Через три года в книге вместо «одолжить нам» и «одолжите нам парочку» будет написано: «разрешите нам взять» и «разрешите использовать их», а от смешков и многозначительных взглядов Эммы не останется и следа.

Но пока еще не весь мир попал в рабство, приходится упражняться в демагогии:

«– С тех пор, как в руках нашего правительства оказалось новое могучее орудие, все буржуазные государства стали готовиться к борьбе с нами. Мы оставались верны нашей миролюбивой политике и не выступали зачинщиком…»

Но война уже разразилась и притворяться нужды нет:

«– Тут были и другие причины, – усмехнулся Дулов».

Причины понятны: войну за мировое господство можно начинать, когда сокрушительного нового оружия произведено достаточно.

Дулов – честный циник, а Качинский все еще болтает о юридических приличиях:

«– Ну, конечно, – ответил Качинский, – как бы то ни было, не мы первые бросаем вызов».

А теперь о целях войны… Когда Штирнер попытался подчинить людей своей воле, против него поднялись все государства мира. А здесь одно государство угрожает всем людям кастрацией мозга («убьем не физически, а только часть их сознания»), чтобы всех превратить в покорный и безопасный рабочий скот.

Оттого-то и ходит Дулов в авторах проекта – так называемая «мягкая» дрессировка по Дурову предусматривала непременное предварительное «обезволивание».

Как уже было сказано, в издании 1929 года конец изменен. В чем причина – фантазии Беляева стали воплощаться в реальность и телепатия попала под надзор цензурного ведомства? Тогда проще, наверное, было бы вовсе роман не печатать… Или нравы смягчились и то, что спокойно читалось в 1926 году, три года спустя стало коробить редакторов?

В поисках ответа еще раз взглянем на повествование 1926 года: московская экспедиция по отлову диких животных прибывает в Африку, Штирнер встречается с Эльзой Глюк и очищает себя от подозрений в убийстве банкира, на следующее утро Эльза с москвичами должна отправиться в джунгли… А утром всё – джунгли, Эльза, Штирнер – летит к черту: война!

А что мы читаем в 1929 году? Африка, москвичи, Штирнер, Эльза, очищение от подозрений, на следующее утро экспедиция уходит в джунгли, где Эльзе демонстрируют телепатическую охоту, когда обезволенный зверь сам залезает в клетку… Затем прощание, яхта со зверями и экспедицией скрывается за горизонтом…

«Эльза долго не могла уснуть в эту ночь. А когда под утро она задремала, то ей казалось, что она услышала голос Людвига, который звал ее.

– Да, да, милый Людвиг! – прошептала она сквозь сон.

Но Эльза ошиблась.

Не Штирнер, а Штерн думал в это время о ней.

Штерн сидел на палубе яхты, под южным звездным небом, на низком плетеном стуле, облокотившись на голову спящего льва. Луна уже зашла, от воды тянуло предутренним свежим ветерком, а он все еще не спал и думал о фрау Беккер, живущей в одиноком домике на берегу океана.

Мерная волна укачивала. Штерн склонил голову на косматую гриву льва и незаметно уснул.

Первый луч солнца осветил их – человека и льва.

Они мирно спали, даже не подозревая о тайниках их подсознательной жизни, куда сила человеческой мысли загнала все, что было в них страшного и опасного для окружающих».

Таким образом, тема, заданная в начале романа – безответная любовь Штирнера к Эльзе, получает свое завершение: то, в чем не преуспел высокомерный эгоист Штирнер, удается простому человеку Штерну. Иначе говоря, начало и конец романа связывает единая сюжетная линия.

В «Гудке» эта линия оборвана и к роману приклеен идеологический хвост. Кто в этом повинен – очевидно: редактор «Гудка».

Беляев редакционное задание выполнил и написал новый финал. Но своего отношения к коммунистической утопии утаить не сумел или не пожелал. А как только появилась возможность, прежний финал восстановил!

Неужели «Властелин мира» – всего лишь любовный роман, обыденность которого скрыта флером фантастики и незатейливой детективной тайны?

Едва ли… Например, в уже процитированном финале мы находим мирно спящих человека и льва. Что это? Ответ у пророка Исайи (11: 4–7):

«Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.

И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина.

Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.

И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому» [246]246

Библия / Синодальный перевод [Без указания года издания].

[Закрыть].

Это царство Божие. Только Исайя отдает мир в руки Господа, а Беляев верит в мощь человека. И все романы Беляева не просто занимательное повествование, но и способ решения главной проблемы – проблемы Бога, Человека и Богочеловека.

Оттого приход в мир Штирнера вызывает не только панику, но и богословское потрясение:

«Появились секты, которые считали Штирнера: кто Христом, сошедшим на землю, чтобы учредить царство божие, кто антихристом. Секты враждовали, вступая в споры и даже драки. Вся общественная жизнь всколыхнулась».

(Ч. 2, гл. 9 <по газетной публикации>)

Свое высшее предназначение пытается понять и сам Штирнер:

«…Когда человек поднимается на такую высоту могущества, на которую поднялся я, он видит, что объем личного счастья человека слишком мал, чтобы вобрать в себя всю массу возможностей… Я сам казался себе богачом, который скопил у себя все золото мира и запер в сундук. И оно потеряло ценность потому, что исчезло из оборота, превратилось в мертвые залежи золотой руды… И, признаюсь, не из любви к людям, – вы видите, я искренен и строг к себе, – а от самого подавляющего излишка власти, мощи, богатства, я решил: почему бы мне не подняться еще на одну ступень, не повести человечество к счастью, не перестроить социальный порядок, быть действительно Мессией, который пришел устроить рай на земле, – как представляли меня какие-то американские сектанты…

– Нельзя сказать, чтобы ваши „райские попытки“ были удачны! – насмешливо сказал Качинский.

– Вы хотите уколоть меня? Колите сильнее! Скажите, что я сеял вокруг себя ад! Да, это верно… Ад вокруг себя и ад в собственной душе… Почему так вышло? Я много думал над этим… Может быть, потому, что я не любил людей… Я и сейчас не люблю их, всех, всех, и трудящихся, и паразитов. Моя забота о человечестве была прихотью человека, который на проценты своего могущества хочет купить еще и титул Мессии…»

(Ч. 2, гл. 13 <по газетной публикации>)

Неожиданный свет на главную идею романа проливает монолог Штирнера в следующей главе:

«– В моих первых опытах передачи мысли, еще над животными, я сделал железную клетку и оттуда давал свои приказания. Увы, чтобы повелевать другими, я сам должен был заключить себя в железную клетку! Эта железная клетка – символ… Символ человека, который отгородил себя от общества, захотел поставить свою волю над волей миллионов людей, „дубьем загонял ослов в рай“, как говорит какой-то монах в Декамероне. И люди восстали на меня, а я оказался в одиночестве, в ужасной железной клетке общественной изоляции».

(Ч. 2, гл. 14 <по газетной публикации>)

Беляев ошибся – цитата, которую он (весьма неточно) привел, взята не из «Декамерона», а из драматической поэмы Алексея Константиновича Толстого «Дон Жуан» 1862 года. Это монолог Лепорелло на священном трибунале в Севилье:

Итак, сеньор, я должен вам сказать,

Что дон Жуан говаривал не раз:

«Святые братья глупы. Человек

Молиться волен как ему угодно.

Не влезешь силой в совесть никому

И никого не вгонишь в рай дубиной».

А в «Декамероне» мы находим нечто совсем иное – десятую новеллу, рассказанную на третий день. И в ней повествуется о простодушной девице Алибек из города Капса, страстно желавшей стать отшельницей. Удалившись в пустыню Фиваиды, она, на свою беду, встретила молодого отшельника Рустико. Человек он был славный, набожный и истинный подвижник. Решив испытать себя, он не отослал девицу прочь, а позволил ей переночевать в своей келье.

«Когда он это сделал, искушение не замедлило обрушиться на его крепость; познав, что сильно в ней обманулся, он без особых нападений показал тыл, сдался побежденным и, оставив в стороне святые помыслы, молитвы и бичевания, начал вызывать в памяти молодость и красоту девушки, а кроме того, размышлять, какого способа и средства ему с нею держаться для того, чтобы она не догадалась, что он, как человек распущенный, стремится к тому, чего от нее желает. Испытав ее наперед некоторыми вопросами, он убедился, что она никогда не знала мужчины и так проста, как казалось… <…> Сначала он в пространной речи показал ей, насколько дьявол враждебен Господу Богу, затем дал ей понять, что нет более приятного Богу служения, как загнать дьявола в ад, на который Господь Бог осудил его. <…> И он начал скидывать немногие одежды, какие на нем были, и остался совсем нагим; так сделала и девушка; он стал на колени, как будто хотел молиться, а ей велел стать насупротив себя. Когда он стоял таким образом и при виде ее красот его вожделение разгорелось пуще прежнего, совершилось восстание плоти, увидев которую, Алибек, изумленная, сказала: „Рустико, что это за вещь, которую я у тебя вижу, что выдается наружу, а у меня ее нет“. – „Дочь моя, – говорит Рустико, – это и есть дьявол, о котором я говорил тебе, видишь ли, теперь именно он причиняет мне такое мучение, что я едва могу вынести.<…>…но у тебя другая вещь, которой у меня нет, в замену этой. <…> У тебя ад; и скажу тебе, я думаю, что ты послана сюда для спасения моей души, ибо если этот дьявол будет досаждать мне, а ты захочешь настолько сжалиться надо мной, что допустишь, чтобы я снова загнал его в ад, ты доставишь мне величайшее утешение, а небу великое удовольствие…“ <…> Так сказав и поведя девушку на одну из их постелей, он показал ей, как ей следует быть, чтобы можно было заточить этого проклятого. <…>…эта игра стала ей нравиться, и она начала говорить Рустико: „Вижу я хорошо, правду сказывали те почтенные люди в Капсе, что подвижничество такая сладостная вещь; и в самом деле, я не помню, чтобы я делала что-либо иное, что было бы мне таким удовольствием и утехой, как загонять дьявола в ад; потому я считаю скотом всякого, кто занимается чем-то иным“».

Беляев, как мы видим, заменил рай адом, а скотов – ослами… Значит ли это, что истинная коллизия романа лежит в эротической сфере?

Скорее всего нет, и доказательством тому служит признание Штирнера, ставшего Штерном:

«Штирнер молчал, склонив голову. Потом он опять тихо начал:

– Ваша музыка… вы сами… почему?.. – он недоговорил свою мысль, как бы ища подходящего выражения. – Почему вы так волнуете меня? простите, но я должен высказаться! Я не Дон-Жуан, легко увлекающийся каждой красивой женщиной… Но вы… поворот вашей головы, складка на вашем платье, легкий жест – все это необычайно волнует меня, вызывает какие-то смутные… даже не воспоминания, а… знакомые нервные токи, если так можно выразиться…»

(Ч. 3, гл. 4 <по газетной публикации>)

Слово сказано: «Дон-Жуан»! Да, именно Дон-Жуан и, несмотря на досадную путаницу, – Алексея Константиновича Толстого. А в его драматической поэме суть конфликта такова: скучающий Сатана излагает сонму небесных духов свой коварный план —

Есть юноша в Севилье, дон Жуан,

А по фамильи – де Маранья.

Ему пятнадцать лет. Счастливые года!

Чуть пухом поросла младая борода,

Почти еще дитя. Но в мыслях колебанье

И беспокойство видны иногда.

Как размышляет он глубоко

И как задумчив он порой!

К какой-то цели всё неясной и высокой

Стремится он неопытной душой…

Сатана не успел еще договорить, а духи уже все поняли:

О Сатана, кого назвал ты нам!

Сей дон Жуан любимец есть природы,

Он призван к подвигам и благостным делам.

Пред ним преклонятся народы,

Он будет славен до конца,

Он стражей огражден небесной неприступно,

К нему ты не прострешь руки своей преступной —

Познай: сей дон Жуан избранник есть творца!

Сатана

Мой также. Я давно его заметил.

Я знаю, сколь удел его в грядущем светел,

И, юношу всем сердцем возлюбя,

Я сделаю его похожим на себя.

И, наслаждаясь переполохом небожителей, Сатана раскрывает детали своего, воистину дьявольского, плана:

Любую женщину возьмем как данный пункт;

Коль кверху продолжим ее мы очертанье,

То наша линия, как я уже сказал,

Прямехонько в ее упрется идеал,

<…>

Я этот прототип, не зримый никому,

Из дружбы покажу любимцу моему.

Пусть в каждом личике, хоть несколько годящем,

Какое бы себе он ни избрал,

Он вместо копии всё зрит оригинал,

<…>

Когда ж захочет он, моим огнем палим,

В объятиях любви найти себе блаженство,

Исчезнет для него виденье совершенства

И женщина, как есть, появится пред ним.

Так с волей пламенной, с упорством на челе,

С отчаяньем в груди, со страстию во взоре

Небесное Жуан пусть ищет на земле

И в каждом торжестве себе готовит горе!

Духи, со своей стороны, полны решимости отстоять бессмертную душу юноши от соблазна:

О братья, окружим незримою толпой

Младое сердце дон Жуана,

С врагом в упорный вступим бой,

Да не свершит над ним обмана!

Затем, после многочисленных и однообразных приключений, дон Жуан встречает донну Анну и понимает, что встретил, наконец, свою истинную любовь. А донна Анна узнает в дон Жуане убийцу своего отца – Командора – и принимает яд.

О ее смерти дон Жуана извещает статуя Командора, призывая подумать о душе. Но дон Жуан, восклицая:

К чему душа, когда любовь погибла! —

бросается со шпагой на статую. Шпага ломается, дон Жуан в отчаянии кричит:

Любил я! Горе, горе!

В нее поверив, я поверил в бога —

Но поздно! Все погибло с нею – все…

<…>

Кляну молитву, рай, блаженство, душу —

И как в безверье я не покорялся,

Так, верящий, теперь не покорюсь!

Командор рукой касается дон Жуана, и тот падает мертвым. Статуя исчезает.

Сатана посрамлен – дон Жуан поверил в Бога. Но и Богу он не достался…

В свой последний час Штирнер освобождает Эльзу от внушенной влюбленности и кончает с собой – убивает в себе Штирнера и превращается в Штерна. Затем Качинский, по просьбе Эльзы, вызывает из небытия дух Штирнера, и Эльза убеждается, что в смерти банкира Готлиба тот не повинен. А значит, труп Командора между двумя сердцами не стоит. И как только Штерн встретит Эльзу, любовь снова вспыхнет в его сердце, и все понявшая Эльза полюбит Штерна, уже отдавшего однажды жизнь за ее любовь. Вот оно – воскресение и райское блаженство! Царство Божие для людей, отказавшихся от всего страшного и опасного в себе. И уже не отличимых от покорных скотов.

Глава шестнадцатая

СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДИО

«В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».

Этот афоризм из «Записных книжек» Ильи Ильфа [247]247

Согласно новейшему, выверенному по рукописям изданию, запись эта сделана не ранее июля и не позже ноября 1930 года (Ильф И.Записные книжки. М., 2000. С. 311).

[Закрыть]широко известен. А известное вопросов не вызывает… Их никто и не задавал…

И правильно делали, что не спрашивали, потому что не была таких фантастических романов – во множественном числе. А был один-единственный. Назывался он «Борьба в эфире», и написал его Александр Беляев. Только здесь обитатели романа обязаны своей счастливой жизнью радиоволнам. Вначале герою показалось даже, что он попал в сумасшедший дом – ходят по аллеям одинокие люди и разговаривают сами с собой. А они всего лишь беседуют по радиотелефону. И в гости ходить не надо – захотел повидаться с приятелем, включи экран и общайся. И театров больше нет, то есть нет зрительных залов, одна сцена – сиди дома в кресле и смотри. И школьных зданий не нужно строить – один учитель вещает на сотни тысяч учеников. А свет и тепло тоже доставляют по радио… Да что там свет и тепло – теперь годами можно лицезреть любимого супруга на экране, не рискуя испортить семейных отношений физическим контактом! Короче, всеобщее счастье! Оттого и столица этой чудесной страны называется Радиополис. Таким вначале было и название романа.

Понятно, что перед нами утопия. Определение жанра можно даже сузить: ведомственная утопия – первоначально роман был напечатан в журнале «Жизнь и техника связи». И не просто напечатан – в «Предисловии» от редакции сказано:

«По просьбе редакции, литератор А. Р. Беляев, разделяющий литературный труд с работой в нашем ведомстве, написал специально для журнала „Жизнь и техника связи“ научно-фантастическую повесть „Радиополис“».

Иными словами, роман написан по заказу Наркомата почт и телеграфов, ведающего и радиосвязью. Захотелось ведомству раскрасить громадье своих планов кистью художника.

Пользовался ли Беляев еще чьей-нибудь подсказкой? Несомненно – Владимира Маяковского. Тот в 1925 году (и тоже по заказу) напечатал поэму «Летающий пролетарий», в которой было все, что надо: и будущее – на сто лет вперед, 2125 год; и война между буржуйской Америкой и Советской Евразией; и воздушные битвы; и описание банных радостей при коммунизме:

Прислуг – никаких!

Кнопкой званная,

сама

под ним

расплескалась ванная.

Намылила

вначале —

и пошла:

скребет и мочалит…

И самое главное – радио: у Маяковского оно стало самым могучим оружием пролетариата: отряд советских смельчаков захватил нью-йоркскую радиостанцию и —

Качаясь мерно,

громкоговорители

раздували голоса

лучших

ораторов Коминтерна.

Ничего!

Ни связать,

ни забрать его —

радио.

Стоило только подключить американских рабочих к советской радиоточке, как капитализм тут же зашатался и рухнул:

Видим,

у них —

сумятица.

Вышли рабочие,

полиция пятится.

<…>

Для нас

приготовленные мины

миллиардерам

кладут под домины.

Знаменами

себя

осеня,

атаковывают

арсенал.

Совсем как в Москве

столетья назад

Октябрьская

разрасталась гроза.

В 1928 году роман – уже под именем «Борьба в эфире» – был включен в одноименный авторский сборник. Книжная версия не во всем совпадаете журнальной. Относительно причин этих различий было высказано два мнения: в журнале роман подвергся сокращению, или, напротив, для книги роман был доработан и дополнен.

Действительно, книжный текст подвергся стилистической правке – многие неловкие выражения выправлены, некоторые слова заменены (например, вместо «стал» почти всюду поставлено слово «начал»)…

Что-то дополнено – например батальные сцены. С другой стороны, ряд батальных сцен, имевшихся в журнале, в книгу не вошел… А некоторые куски были переставлены – из одних глав в другие.

Какие-то перемены поддаются объяснению. Например, в журнале действиями вооруженных сил трудящихся руководил Военно-революционный совет. Но год спустя – в 1928-м – ни о чем таком в романе уже и речи нет. В чем дело? А в том, что орган с таким же почти названием – Революционный военный совет республики – существовал и в Советской России, и бессменным (до января 1925 года) председателем Реввоенсовета был Л. Д. Троцкий. Окончание романа появилось в сентябрьском номере журнала. Но не прошло и двух месяцев, как Троцкого исключили из партии и уже 17 января 1928-го отправили в ссылку в Алма-Ату. С тех пор все, что могло напомнить о Троцком, безжалостно вымарывалось из истории и, как мы видим, из революционных войн будущего…

А вот перестановку фрагментов – из одной главы в другую – политикой уже не объяснишь. Например, когда герою романа излагают принципы новой эстетики – про то, насколько лысая женщина без зубов и вторичных половых признаков соблазнительней своего старинного (из XX века) аналога… Если бы автор (или редактор) подобную ахинею просто вычеркнул, все было бы понятно… Но сменилось лишь расписание лекций: в журнале героя поучает инженер Ли в шестой главе, а в книге – историк Эль в главе пятой. Для чего понадобилось производить такую операцию?

Вчитаемся в журнальную версию:

«– Садитесь, – сказал Ли.И, осмотрев меня, продолжал: – Вам лучше снять волосы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Представление о красоте изменилось в связи с тем, что физическая природа наша кое-что потеряла в новых условиях культуры. Мы все более теряем волосы. Вы уже знаете, что мы не едим твердой пиши. Нам не нужны зубы. Естественно, что без работы они должны атрофироваться.

– Но у вас есть зубы. Они искусственные? – спросил я. – Значит, ваша новая эстетика делает исключение для „звериных“ зубов?

– Не совсем так. Зубы отвратительны. Но они еще не исчезли у нас совершенно, хотя и очень слабо держатся. Через несколько поколений люди станут совершенно беззубыми, нижняя челюсть превратится в маленький придаток. <…>

– Какое безобразие! – невольно воскликнул я.

– Если бы горилла-самец мог говорить, то при взгляде на статую Венеры Медицейской он, вероятно, также воскликнул бы: „какое безобразие!“ – и перевел бы влюбленный и полный восхищения взгляд на свою четверорукую, мордастую, косматую спутницу жизни, – ответил Эль».

Вот так: разговор начинает инженер Ли, а в последней фразе вдруг выясняется, что на самом деле это разглагольствует историк Эль, который при разговоре вообще не присутствует! Что это – простая описка? Вряд ли…

В журнале роман печатался по главам – не более двух в каждом номере.

И на каждый очередной кусок романа отводилось по пять страниц. А вот в номере четвертом по какой-то причине одну страницу у Беляева отобрали. И, значит, пришлось пятую главу подсократить. Но изъятый кусок был автору дорог, и Беляев решил его сохранить, перенеся в следующую главу. А поскольку собеседник у героя стал другим, ему и были приписаны все изъятые из пятой главы слова. Но один след прошлого в главе все-таки остался – «Эль»!

А это значит, что работа над книжным изданием не сводилась к избавлению от стилистических неловкостей и дописыванию. В книге мы обнаруживаем и то, что содержалось в первоначальной рукописи, но в журнальную публикацию не вошло.

Вот, например, три абзаца из первой главы, которых в журнале не было:

«Только вчера, а может быть, и всего несколько часов тому назад была зима, канун Нового года. Я возвращался со службы домой, из Китай-города в Москве к себе на квартиру. Обычная трамвайная давка. Сердитые пассажиры. Всё такое привычное. Пришел домой и уселся у письменного стола в ожидании обеда. На столе стоял передвижной календарь и показывал 31 декабря.

„С Новым годом! Не забудьте купить календарь на 19… год“ – было напечатано на этом листке.

„А ведь я действительно забыл купить“, – подумал я, глядя на календарь. Все это я помню хорошо. Но дальше… <…> Но дальше в моей памяти был какой-то провал. Она отказывалась служить мне. Не мог же я проспать до лета?! Что всё это значит? Загадка!»

На самом деле перед нами не загадка, а разгадка – последнее, что помнит наш герой, это канун Нового года – по новому стилю, то есть канун православного Рождества. И, значит, всё последующее – это святочный рассказ о рождественских чудесах.

Именно в этом жанре Беляев написал свой самый первый фантастический рассказ – в 1915 году, о путешествии в будущее во сне. И недоумевал герой тогда точно так же:

«Как я попал сюда, не знаю. И почему сейчас 1925, а не 1915 год, тоже не знаю».

Но там хоть было что-то знакомое – Берлин. А здесь…

Герой очнулся на парковой скамейке и видит перед собой совершенно необычных людей, одетых в туники, непонятно – мужчин или женщин… Где ж он очутился?

Неужели не ясно?! Ну, конечно, в раю – вот сад, ангелы бесполые гуляют… А потом прибывает еще один, как и положено, с крыльями:

«Крылья сложились за его спиной, как у бабочки. Прилетевший был в такой же тунике, но синего цвета и из более плотной материи. На голове у человека совершенно не было волос, лицо же его ничем не отличалось от других, только несколько морщинок у его темных, умных глаз говорили о том, что он уже не молод.

– Ви русский? – спросил он меня.

„Переводчик“, – подумал я.

– Да, я русский. – Я назвал свою фамилию и протянул ему руку. <…>

Переводчик удивленно посмотрел на мою протянутую руку, о чем-то подумал, улыбнулся, кивнул головой и с некоторым внутренним усилием, как будто боясь замарать свою руку, протянул ее. <…> Переводчик не пожал руку, как это обычно делается, а лишь поднес свою руку и приложил к моей ладони. <…>

– Здравствуйте, – сказал он, точно, как иностранец, выговаривая каждую букву. – Я – историк. Меня зовут Эль».

Тут бы нашему герою впору со скамейки упасть. Потому, что на языке Библии (для рая самом естественном) «Эль» – это Бог.

Редактор этого не сообразил, и Эль в романе остался. Другим религиозным предрассудкам повезло меньше…

Обозревая то, что когда-то было Москвой, герой замечает неподалеку от Кремля «рощу кипарисов, среди которой стоял прекрасный белый греческий храм, освещенный взошедшей луной».

В 1928 году на месте греческого храма редактор воздвиг «мраморный фонтан».

Бывает и иначе – религиозный символ опознается с легкостью, а вот к чему он здесь употреблен – сказать непросто.

Например, Крукс – фамилия гениального изобретателя из лагеря капиталистических злодеев. Расшифровка элементарна: латинское crux– «крест». Думаю, что имя ему Беляев дал по ассоциации: Крукс изобрел гигантский воздушный корабль; в прошедшую войну самым большим воздушным судном был немецкий цеппелин, и сам Беляев в очерке 1916 года «Враг в небе» описал налет такого цеппелина на русский прифронтовой город. И каждое боевое летательное средство немцев несло на себе опознавательный знак: четыре черных треугольника, соединенных вершинами, – тевтонский крест. Вот и получается: нерусский крест – это враг.

А изобретению Крукса суждено было продолжение. Его «огромный летающий корабль, целый город», чья «движущая сила основана на принципе ракет», который мог «подняться выше атмосферы» и «неопределенно долгое время летать далеко от Земли», еще взлетит в 1933 году, в романе «Прыжок в ничто»…

После 1928 года и до конца советской власти «Борьба в эфире» не перепечатывалась. А когда перепечатали, задумались и о причине постигшей роман несчастной судьбы. Предположили, что нарисованная Беляевым картина коммунистического будущего показалась идеологическому начальству слишком неприглядной… В 20-е годы XX века читатели, конечно, были благосклоннее. Вон Беляев описал ванну при коммунизме – не ванна, а целый бассейн, причем в собственной отдельной квартире. А в бане – что в жизни, что у Зощенко – за простой шайкой очередь стоит!

Кто-то заявил, впрочем, что в те же 1920-е годы роман подвергался уничтожающей критике. Но это не так – тогда критики роман не заметили. Появилась всего одна рецензия, да и то не на роман, а на одноименный сборник из нескольких произведений Беляева. О романе же было сказано лишь, что «сюжет строится попросту: …герой видит все во сне», и что «„Борьба в эфире“ – вариация на тему „Когда спящий проснется“… – социальная революция будущего, трактуемая по-уэллсовски. Сверхаэропланы, сверхкапиталисты, смертоносные альфа, омега и т. д. лучи, сверхкровопролитные битвы… Все это – старая, скучная история» [248]248

Константинов Н.[Рецензия: ] «БОРЬБА В ЭФИРЕ». А. БЕЛЯЕВ. Научно-фантастический роман. «Молодая гвардия». 1928. Цена 2 р. 25 к. // На литературном посту. 1929. № 38. Сентябрь. 2-я сторона обложки. Н. Константинов – псевдоним ленинградского журналиста Константина Николаевича Боголюбова. Родился в 1905 году, был редактором. В 1928 году напечатал два научно-фантастических рассказа («Вещи господина Пика» и «Долина ТУА») и счел себя вправе по-свойски разбираться с другими фантастами. В сентябре 1937 года его арестовали за шпионаж в пользу Японии и два месяца спустя – 24 ноября – расстреляли.

[Закрыть].

«Спящим» влияние великого англичанина не исчерпывалось: тринадцатая глава (в журнале часть третья) названа «Освобожденный мир», так же, как роман Уэллса, написанный в 1914 году. А сцена, в которой наш современник (отнюдь не Геракл) голыми кулаками истребляет целую толпу хилых американских вырожденцев, вдохновлена мистером Бэдфордом, крошащим рыхлых селенитов в «Первых людях на Луне»…

Был еще один отклик – и вовсе курьезный. В книге «Лучистая энергия» Н. А. Рынина написано так:

«А. Беляев в своем научно-фантастическом романе „Борьба в эфире“ (1928 г.) описывает, как один русский ученый в Крыму открыл способ изменять силу тяжести. Он мог уменьшать ее в любом месте земного шара за счет увеличения ее в другом. Если в эту последнюю зону попадут какие-либо предметы, то они упадут и будут раздавлены. Далее он решил уменьшить силу тяжести на всей поверхности земного шара за исключением полюсов, и благодаря этому Земля начала вращаться быстрей. В результате развилась такая центробежная сила, что воздух, люди, предметы улетели от Земли в мировое пространство.

В результате оказывается, что все это был лишь сон» [249]249

Рынин Н. А.Межпланетные сообщения. Вып. 3. Лучистая энергия в фантазиях романистов и в проектах ученых. Л., 1930 [На обложке: 1931]. С. 110.

[Закрыть].

Ничего подобного в романе нет! Но тут, слава богу, все ясно: профессор Рынин просто перепутал – роман «Борьба в эфире» с беляевским рассказом «Над бездной». Ошибка вполне простительная: и рассказ, и роман были напечатаны в одной книге…

Но был у романа еще один читатель…

Вспомним начало:

«Я сидел на садовом, окрашенном в зеленый цвет плетеном кресле, у края широкой аллеи из каштанов и цветущих лип. Их сладкий аромат наполнял воздух. Заходящие лучи солнца золотили песок широкой аллеи и верхушки деревьев».

А теперь сравним:

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката,в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина…

Попав в тень чуть зеленеющих лип…

…пуста была аллея».

Читаем дальше:

«Это не могло быть сном. Слишком все было реально, хотя и необычайно странно и незнакомо».

Сравним:

«Да, следует отметить первую странностьэтого страшного майского вечера»…

Героя Беляева мы застаем уже сидящим в садовом кресле, а Берлиозу с Иваном Бездомным это только предстоит… Но вот и они «уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной».

После этого Беляев описывает «[с]овершенно пустячный случай: мне захотелось курить. Я вынул коробку папирос „Люкс“ и закурил».