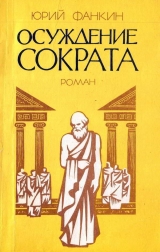

Текст книги "Осуждение Сократа"

Автор книги: Юрий Фанкин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)

Более всего узника раздражала крыса. Стоило ему чуть затаиться, как она выбиралась из своей норы и начинала шарить рядом, подбирать крошки. Скрипя зубами, он вставал и отпугивал крысу, но она была не из пугливых – убегала ненадолго. Почему она так раздражала? Может быть, потому, что его пугала и отталкивала такая картина: он лежит, бездыханный, на матраце, а живая крыса бродит невдалеке, безбоязненно собирает крошки, а потом, осмелев, обнюхивает его лицо… Он решил найти ее нору и завалить. Ползая на коленях в кромешной темноте, он наконец обнаружил крысиный ход. Долго искал подходящий кусок камня, нашел его и, глубоко засунув в нору, присыпал землей. Но у крысы, был, наверное, другой ход, и она вскоре как ни в чем не бывало рыскала у стола. Тогда Мидий решил оставить, крысу в покое и, чтобы не слышать ее возни, залепил уши хлебным мякишем. Он не ждал ни жены, ни друзей – все оставили его, только жена дважды передавала с рабами вино и пищу – да он и не хотел прихода близких людей. К чему эти встречи! Живые напоминают о живом. А сейчас ему нужно забыться…

Почему-то все время хотелось есть, и приближение смерти, как ни странно, не лишало его обычной прихотливости – он замечал, что рыба хорошо провялена, а пшеничным пирогам чуть не хватает соли. Ему нравилось дешевое фракийское вино, однако он жалел, что вино слишком разбавлено – «Подходящее питье для лягушек!». Теперь ему пришлось бы по душе крепкое, неразбавленное. Когда последняя фляжка опорожнилась, Мидия начала мучить жажда. Он знал, что в ямке, возле влажной стены, есть вода, но в голове мелькнула мысль, что оттуда может пить крыса, и желание прильнуть к земляной лунке пропало.

Порою дверь открывалась – у Мидия перехватывало дыхание, лоб покрывался противной испариной – и в подземелье входил молчаливый прислужник Одиннадцати. Держа в руках огнистый факел, он приближался к скорчившемуся узнику. Прислужник подносил факел так близко к лицу Мидия, словно перед ним лежал не живой человек, а покойник. Мидий раздраженно мотал головой и ругался. Несколько раз, тая надежду договориться о побеге, бывший демарх пытался заговорить с рабом – тот молчал, как могила, а однажды поднес факел к своему лицу и открыл рот: Мидий увидел шевелящийся обрубок и содрогнулся. Слова Мидия о богатом вознаграждении вызвали у прислужника лишь снисходительную улыбку, – видимо, об этом ему говорил почти каждый узник – и раб, даже не сделав отрицательного знака, так же неторопливо, как и входил, скрывался в зловещем зеве двери. Мидий решил про себя, что этот прислужник сам когда-то изведал тюремное подземелье – обычно такие мрачные и неподкупные надзиратели получаются из бывших узников; этим людям, однажды побывавшим на краю пропасти, уже ничего не нужно, кроме жизни, и звон дорогих монет не вносит смятения в их холодные, ожесточенные души.

Положив голову на скрещенные руки, Мидий думал о том, что сейчас над ним голубеет просторное небо и летают быстрокрылые ласточки. А в это время на земле была ночь.

Он забывался и снова приходил в себя, тискал под собой убогий матрац. Порой становилось так тихо, что ему думалось: он оглох… К утру Мидий все-таки заснул темным, провальным сном и не сразу понял, что означает этот скрежет, похожий на отдаленный стон.

Дверь отворилась, и в подземелье вошли двое.

Несмотря на мякиш в ушах, Мидий услышал не только шаги, но и зловещее погудыванье факелов. Он почувствовал слабость, обволакивающую снизу живот, и полное безразличие. У него, казалось, теперь не было сил даже на то, чтобы поднять голову. Он подумал, что может умереть сам, без губительного яда цикуты, – стоит только сказать себе бесповоротно: умри! Он уже не слышал, как бьется сердце – его место теперь занимал однообразно-тягучий звук:

– Кап! Ка-ап!

– Поставь здесь стул! – послышался отчетливый, как у военачальника, голос. – И уходи. Закрой за собой дверь. И не задвигай засов!

«Кажется, не сейчас…» – подумал Мидий и вновь ощутил, как под ним содрогается его сердце.

– Встань, Мидий! С тобой говорит Тиресий, сын Герона, старший тюремный архонт. Мы с тобой одни… – Тиресий с нажимом произнес последнюю фразу, зная заранее, что она должна произвести соответствующее впечатление – в ней как бы угадывался дружеский намек…

Мидий трудно поднялся и стал выковыривать мякиш.

– Возьми! – грубовато сказал архонт и бросил что-то узнику – тот, не раздумывая, поймал фляжку. – Там вино. Хорошее. Неразведенное.

Мидий вытащил зубами затычку и начал с жадностью пить. Спохватившись, спросил с испугом:

– Это что? Оно горчит…

– Настоящее прамнийское всегда горчит. Разве ты забыл его вкус?

– Откуда оно?

– Мне передал один человек у ворот тюрьмы, – без колебаний солгал архонт – прамнийское было из его подвала.

Бывший демарх задумался. Сделал осторожный лакающий глоток. Облегченно потянулся всем телом.

– Я хочу говорить с тобой… – отчетливо выговаривая каждое слово, сказал Тиресий. Он сидел на жестком тюремном стульчике прочно, несуетливо, как человек, приготовившийся к продолжительной беседе. Факел, наклоненный к земле, освещал его руки беспокойным светом.

– О чем может толковать свободный с приговоренным к смерти? – неприязненно спросил Мидий Младший.

– Мы можем говорить о чем угодно. И, клянусь правдиворечивыми богами, наш разговор может быть куда откровеннее, чем у всех прочих людей.

«Что ему нужно? – соображал Мидий. – Неужели он пришел сюда только из-за склонности к праздноречию?». Недоверчиво спросил:

– Ты надеешься лишь на мои откровения?

– Отчего же? Я рассчитываю заплатить тебе той же монетой. Клянусь честью!

– Спрашивай! – Мидий привычным движением головы откинул назад длинные нечесаные волосы.

– В твоем сердце не проснулось раскаяние?

– О-о! – насмешливо простонал Мидий. – Теперь я готов пролить слезы на алтарях всех Двенадцати богов!

– Ты шутишь, Мидий. Я спрашиваю серьезно.

– Клянусь собачьим нюхом, ты недурно расставил свои войска. Искренне спрашивать намного проще, чем откровенно отвечать!

– Можешь спрашивать и ты. Я отвечу искренне. – Архонт повел глазами по сторонам.

– Великолепно! – Мидий, почти невидимый архонту, надолго замолчал.

Тиресий чувствовал, что его внимательно изучают, готовят, наверное, непростой вопрос, и оттого сердце сладко поигрывало, словно у человека, который падает во сне в темную пропасть и все же, зябко потея и задыхаясь от страха, в глубине души знает: не разобьется.

– Скажи без лукавства, зачем ты пришел ко мне?

– Я уже сказал. Мне хочется услышать откровенную речь.

– Зачем?

– Я хочу знать правду.

Мидий фыркнул, приложился к фляжке. Архонт молчал, медленно поворачивал красноволосый факел.

– Он хочет правды! – невесело рассмеялся бывший демарх. – Что-то много развелось людей, любящих правду. Хорошо. Ты хочешь знать, раскаялся я или нет. А в чем мне следовало бы раскаяться, архонт? В том, что я проявил неосторожность и попался, как глупая рыба на трезубец? Или в том, что я люблю деньги, вкусную пищу, красивых гетер? Может, ты обожаешь бедность, черную спартанскую похлебку и свою единственную старуху?

«Кажется, он заговорил собственным голосом!» – подумал архонт и незамедлительно возразил:

– Отчего же? Я люблю то же, что и ты. Но я хочу напомнить тебе о Данаидах, вынужденных вечно заполнять худую бочку.

– Ты киваешь в сторону умеренности! – догадался Мидий. – Да, конечно, сосуды наших желаний заполнить невозможно. Не буду спорить. И все-таки следует налить их как можно полнее. Какое удовольствие видеть водицу на самом дне? И что такое умеренность? Кто определил ее границы?

– Законы. Человеческие и божеские, – сказал солидный человек на маленьком тюремном стуле. – Ты переступил государственный закон.

– А божеский? – насмешливо спросил Мидий.

Архонт задумался, как лучше ответить.

– Не забивай голову мусором! – рассмеялся бывший демарх. – Пожалуй, и тебя следовало бы приговорить к смерти, чтобы ты хорошенько развязал язык. Неужели ты и впрямь веришь в каких-то богов?

Архонт молчал.

– Молчишь! Расскажи мне что-нибудь о царстве мертвых! Поля, заросшие диким тюльпаном… Справедливейшие судьи Минос и Радамант… Все ложь! Будет только тьма! Нет! Даже тьмы не будет. Будет то, что можно назвать только одним словом: «ничто»! Наши боги! Сколько детей у нашего почтенного Зевса? Этот благочестивый старец готов соблазнить каждую пастушку, если она недурна собой. А бог Гермес? Разве ты не знаешь, что он одинаково покровительствует ораторам и «сборщикам чрезвычайных податей»? Ораторам и ворам. Какая прелесть! А может быть, только ворам – ведь большинство ораторов так или иначе посягают на наши деньги. А превосходнейший Асклепий, бог врачевания? Ты знаешь, за что Зевс поразил его молнией? Молчишь! За взятки, любящий правду архонт. Этот бог за хорошую мзду стал воскрешать мертвых. Вот они, наши боги! И ты еще берешься толковать о каких-то божеских законах!

– Ты глумишься! – заметил архонт. – В глумлении никогда не обретешь истину. Я сам, признаться, не очень-то верю в наших мифических богов. Существо бога, как древняя раковина, обросло всякими нелепыми водорослями и полипами.

– Ты считаешь: есть другие, непорочные боги?

– Я хотел бы верить в это… – уклонился архонт.

– Темный бред. Я давно понял: нет никаких богов. Их придумали умные, хитрые люди, чтобы легче управлять глупцами. Вот истина!

– Человеку нужна вера! – Факел Тиресия взметнулся кверху, словно готовясь осветить божественное небо.

– Во что? – искренне удивился Мидий.

– Хотя бы в честность, доброту, искренность, дружбу…

– Пустое! Человек не может верить словам. Он мог бы поверить людям, в которых доброта, искренность и все другое, что ты перечислил. Но где подобные люди? Они мнятся нам лишь в юношеском возрасте, но когда мы становимся зрелыми мужами, то понимаем: таких людей нет. Нет или почти нет. Какая разница! Одна фиалка не сотворит праздника Анфестерий. Поверь, архонт, я не самый дурной человек в Афинах. Почему же немилосердная кара обрушилась на меня? Неужели несчастливица мать родила меня под жестокой звездой?

– Мы кружимся возле одного и того же столпа! – назидательно, будто не слыша голоса узника, заговорил архонт. – Разве ты станешь возражать, что человек, не знающий меры, ведет жизнь разбойника? Он не привык считаться с другими гражданами и законами. Что будет с государством, если каждый из нас станет нарушать установленный порядок? Город погрузится в мрак и хаос. Можно ли обогревать свой дом, сдирая кору с живого ствола государства? Я знаю, что досужие люди болтают о несовершенстве наших законов. Они считают, что мы подчиняемся законам, недолговечным, как жизнь походного костра. Но я знаю одно: даже несовершенный закон оберегает государство. Повинуясь священной воле жребия, я обязан служить существующим законам…

Во тьме послышалось горловое бульканье.

– Прекрасное вино… Кто же прислал мне эту фляжку? Уж не старина ли Гекатей? Он, должно быть, назвал свое имя?

– Гекатей! – подумав, сказал архонт.

– Есть же щедрые люди!

Архонт завозился, заскрипел тюремным стулом:

– Стоит ли говорить о сущей мелочи?

– Стоит! Стоит! – хихикая, возразил Мидий. – Настоящие друзья познаются в горьком несчастье, а не за пировальным столом. Спасибо тебе, дружище Гекатей! Я не ожидал такого внимания. От чистого сердца спасибо!

Архонт насторожился:

«Дался ему этот Гекатей!»

– Ты говоришь о законах, охраняющих государство! – вернулся к прерванному разговору Мидий. – Но, согласись со мной, они должны насаждать справедливость. А разве справедливо закрыть мне навеки глаза, а людям, которые намного хуже меня, позволить жить? Как могут мириться твои благочестивые боги с тем, что остается безнаказанным Ификрат? Ведь этот человек недрогнувшей рукой убрал со своего пути Дикеарха!..

– Наши законы позволяют мужу расправиться с любовником жены…

– Гнусная ложь! Дикеарх никогда не был сопостельником жены Ификрата. Было так. Ификрат подговорил Гиппарету, чтобы она под любым предлогом заманила Дикеарха в свою спальню. И такой случай представился. Дикеарх, пришедший к Ификрату на званый обед, не застал хозяина дома. «Он сейчас вернется! – сказала Гиппарета и начала занимать гостя разговорами. «Ты, кажется, собираешься украсить спальню своей жены? – сказала она. – Я могла бы показать тебе свою опочивальню. Там прекрасные арабески и тканые персидские обои с фигурами». «Мне неловко входить в спальню!»– сказал Дикеарх.

«Никто не узнает, – говорит ему Гиппарета. – Ты только войдешь и выйдешь!». Дикеарх послушался. Она показывала ему обои и без умолку болтала, стараясь выждать время. А потом, когда на лестнице послышались шаги, Гиппарета обвила молодого стратега за шею, и они упали в супружескую кровать. И тут вошли муж и трое свидетелей. Ификрат с криком «Подлый волокита!» заколол несчастного Дикеарха. Тот был настолько ошеломлен, что даже не загородился рукой. Так пал молодой Дикеарх, надежда афинского флота…

– Откуда ты это знаешь? – поразился архонт.

– Вино говорит правду… А ты знаешь, почему разбогател Неокл?

– Какой такой Неокл? – Архонт притворился, что не знает Неокла.

Мидий фыркнул.

– Кто не слышал о нем! У Неокла самый высокий, в четыре этажа, дом в Афинах.

На лбу архонта образовались складки.

– Да-да. Кажется, этот человек получил большое наследство.

– Наследство! – с язвительным смехом воскликнул бывший демарх. – Ему досталось неплохое наследство. Правда, не от благодетельного отца, а от банкира Кратеса. Ты, конечно, помнишь, как в Афинах творила божий суд чума-огневица. Трупы лежали на трупах, и на ветках висело окостеневшее воронье. Кратес, у которого все умерли, едва выполз из своего дома. Ему хотелось пить. Он настолько ослабел, что не мог вымолвить слова. Лишь открывал рот, как месячный птенец, и показывал свой кошелек. Он готов был отдать все деньги за глоток свежей воды. И вот тогда ему встретился Неокл. Неокл оттащил старика в кусты, подальше от посторонних глаз, и стал ждать, когда тот умрет. Он вырвал кошелек из холодеющих рук, а тело Кратеса бросил на чужой костер…

– Ужасно! – заволновался Тиресий. – Но кто это видел?

– Я! Я! Своими глазами!

«Сколько же он заплатил тебе за молчание?» – хотел было спросить архонт, но удержался.

– А Филоктет? Разве этот человек достоин быть казначеем священных сумм? Ты знаешь, сколько он вычеркнул в свое время богатых юношей из списков воинов? Ты думаешь: все обошлось без звонкоструйных монет? Даже великие боги требуют жертвоприношений…

«…по человеческому достатку!» – мысленно возразил архонт.

Ядовитые стрелы сыпались, не переставая. Казалось, обреченный лучник мстил всему живому. Архонт уже жалел, что вызвал неукротимый поток стрел.

– Божественный Пилад, заседающий в судилище старцев! – целился в новую жертву Мидий. – Этот человек обесчестил собственную дочь, а потом, обвинив ее в распутстве, выдал замуж за искалеченного раба!

Пал Пилад.

Пал Апеллес.

Пал Тиртей.

Но, когда очередь дошла до Гиперида, известного всему городу своей порядочностью, архонт не выдержал:

– Это неправда! Я верю Гипериду!

– Он верит Гипериду! – вскричал Мидий, доставая из нескудеющего колчана очередную напоенную ядом стрелу. – А веришь ли ты себе, непогрешимый архонт?

Тиресий приставил руку к груди, словно загораживаясь.

– Он верит Гипериду! А, может быть, ты признаешься в собственном злодеянии?

Архонт покачнулся.

«Попал!» – радостно подумал человек, приговоренный к смерти.

– Что ты говоришь? Какое злодеяние?

– А ты припомни! – настаивал узник.

– Какая чепуха! – свистящим голосом сказал архонт.

– А, может, ты вспомнишь десятый год Долгой войны со Спартой?

Тиресию стало не по себе. Откровенно говоря, он не помнил за собой ничего предосудительного, но Мидий обвинял с такой ошеломляющей уверенностью, что архонт засомневался в собственной непогрешимости.

«Что же было на десятом году? – потекли подневольные мысли. – Кажется, очищение Делоса? Злодеяние! Причем здесь злодеяние? Все делалось согласно оракулу. Великие боги, дайте память! Что же еще было в том году?..»

– Не вспомнил? – глумился Мидий. – Или ты любишь правду о других?

Архонт мучился, собираясь с ответом. Долгое молчание могло показаться Мидию доказательством его правоты.

«Распоясавшийся негодяй!» – думал архонт.

Но первым заговорил Мидий. Что-то звякнуло – узник словно складывал уже ненужные стрелы в колчан.

– Прости меня, архонт! Кажется, я глупо пошутил…

Еще не оправившийся от смятения архонт молчал.

– Ты не веришь мне? Это была лишь шутка.

Архонт немного привстал, чтобы поправить плащ. Узнику показалось, Что архонт собирается уходить.

– Ради всего святого, не сердись на меня! Ответь мне, Тиресий, почему я должен умереть? Даже Зевс, поразивший Асклепия, все же смилостивился и воскресил его. Почему я должен уйти в расцвете сил? Неужели в людском приговоре, как в божественном заклятье, нельзя изменить ни одного слова?

Архонт успокаивался, но неотвязная мысль продолжала преследовать его:

«Десятый год… Что же было еще на десятом году?..»

– Поверь, я не собираюсь предлагать тебе деньги. Человеческое доверие бесценно. К тому же я слышал о твоей неподкупности, Тиресий. Люди говорят: «Легче сразить Аякса в бою, чем подкупить этого человека!».

«Грубая лесть!» – подумал архонт, однако ему было приятно.

– Я могу исполнить твою просьбу… – медленно, слушая самого себя заговорил Тиресий, – …если она не будет противоречить моей совести и существующим законам. Что ты хочешь от меня? – Архонт внушительно помолчал. – Может быть, тебе нужен восприемник последних слов?

Узник горько улыбнулся, и архонт ощутил эту улыбку.

– Говори! – мягко сказал архонт.

– Послушай! Ты живешь недалеко от портика Кариатид? – неожиданно спросил узник.

– Да! – без особой охоты признался архонт. Ему казалось, что за этим расспросом притаилось хитрое лицо уловки.

– Скажи, Самиянка служит тебе?

Архонт задумчиво выпятил губы.

– Да. Откуда ты ее знаешь?

– Как же не знать! Она два года была моей рабыней. Потом жена приревновала и продала ее Амфилоху. Ведь ты ее купил у Амфилоха?

– Да. Что же ты хочешь?

Мидий шумно допил остатки вина и отбросил ненужную флягу.

– Пусти ее ко мне! – со слезной, мольбой в голосе попросил узник. – Доставь мне последнюю радость!..

– Ты можешь положиться на ее преданность?

– Клянусь Афродитой, мы были привязаны друг к другу крепче вот этих проклятых цепей! Я обещал привести ее в храм и продать богу, правда, с одним условием: чтобы она оставалась жить в Афинах. Я не хотел расставаться с нею! О, Самиянка! Есть женщины, послушные смычку любви, как сладкоголосая лира. Что же ты молчишь, архонт?

– Хорошо! – сказал Тиресий, поднимаясь. – Я не буду чинить ей препятствий. Но придет ли она?

– Придет! Я знаю – придет!

– Пусть будет так! – сказал архонт, невольно завидуя той уверенности, с какой узник говорил о Самиянке. – Что же ты еще хочешь? – Тиресий выставил факел вперед, словно надеясь хоть немного осветить лицо Мидия. – Может, тебе нужен цирюльник?

– Цирюльник? – удивленно переспросил человек, приговоренный к смерти.

Архонт нахмурился:

– Тогда прощай!

Заворчала дверь, скрежетнула железным засовом, и узник, поражаясь остроте своего слуха, долго еще слышал мерные солдатские шаги.

«Цирюльник!» – отдалось дальним эхом.

Человеку, приговоренному к смерти, стало смешно. Сначала он сдерживался, будто боялся, что архонт может услышать его и, рассердившись, переменить свое решение о Самиянке, но потом дал себе волю.

– Цирюльник! – хохотал Мидий, припадая к матрацу. – Сейчас… самый подходящий момент… подумать о прическе! Боги! Он принес… мне вино… от Гекатея! Прах его… уже второй год… покоится… на старом… кладбище. Спасибо тебе… Гекатей!

А около стола шныряла остроносая крыса, подбирала последние крошки человеческой трапезы.

Сердясь на старого Улисса, который опять затворил ворота в неурочный час, архонт повторно постучал по медной обшивке. Наконец в сенях послышались шаги; калитка, смазанная маслом, мягко приоткрылась. В щели показалось сморщенное, как сушеный финик, лицо старого привратника. Улисс уже по стуку догадался, что пришел хозяин, и все же, верный своей привычке бдительно оглядывать каждого пришедшего, окинул Тиресия с ног до головы, невольно покосился на его руку, как бы ожидая подачки. Калитка качнулась и поползла дальше, пропуская архонта. Тиресий мельком взглянул на левую щеку привратника, сморщенную чуть меньше, чем правая, и догадался, что у них дома гость. Вернее, не гость, а гостья. Обычно с утра к ним заглядывала Сира – давняя подруга Эригоны.

– Кто у нас? – громко спросил архонт.

Старик замычал и вытащил из-за щеки две серебряные монеты.

– Госпожа….

Но архонт уже не слушал его. Он уходил, легко выкидывая перед собой кривую лакедемонскую палку. Архонт знал, что двумя драхмами привратника одаривает только щедрая Сира. Из-за часовенки, посвященной домашнему божеству, вышла высокая рабыня с изогнутым коромыслом на плече. На крючках легко покачивались пустые корзины. Хрисида направлялась в порт, чтобы купить свежей рыбы. Увидев господина, Хрисида приветливо улыбнулась. Архонт знал, что Хрисиде снится место экономки, и довольно искусно поигрывал на слабой струнке.

– Что делают мои рабыни?

– Сейчас скажу… – Хрисиде было лестно, что господин обращается к ней так, словно она должна знать обо всем в доме. – Эгинянка, Амариллида и Азия поехали к речке полоскать белье. Сиракузянка ткет во внутренних покоях…

– А что делает Филумена? – спросил архонт, хотя его сейчас интересовала только Самиянка.

– Филумена помогает Великому Царю чистить кобылицу.

– Какому Царю? – удивился архонт.

– Этому… новенькому. Нумению!

– С каких же пор он стал Великим Царем, подобно Дарию?

– Он как-то сказал… Сейчас вспомню слово в слово. «Мысль принадлежит всем одинаково: и рабу, и Великому Царю». Каков болтун! А? – Рабыне хотелось узнать, что думает ее хозяин.

– Забавно! – уклонился от ответа архонт. – А где же остальные?

– Самиянка сушит лепешки…

Архонт был удовлетворен, однако ему не хотелось показать болтливой Хрисиде, что его особенно занимает Самиянка.

– А что поделывает старая Антиопа? – спросил он с таким выражением лица, словно наибольший интерес вызывала у него экономка.

– Она сейчас на кухне. – Хрисида оживилась. – Вчера Антиопа разбила горшок. Не знаешь? Могу поклясться на алтаре – разбила! А теперь всем говорит, что горшок разбила не она, а злые демоны. Повар все видел! Он заходил в кладовую за солью и видел, как она смахнула горшок со стола. Это был дорогой горшок! За два лета она трижды бьет посуду. Да и память… Она не помнит, что делала третьего дня!

– Ее лучшее время прошло! – не без умысла согласился архонт. – А твоя память, я вижу, впитывает все, как губка. Из тебя, Хрисида, может получиться хорошая распорядительница по дому.

Они расстались, довольные друг другом. Теперь архонт знал, где искать Самиянку. С обычной неторопливостью он обогнул часовенку, сложенную далеким предком, вышел на песочную дорожку и, не пройдя и двух десятков шагов, увидел за темно-зеленой кроной яблони белую тунику Самиянки. Не сходя с лестницы, Самиянка раскладывала на горячей черепице сарая ячменные лепешки. Когда она тянулась кверху, ее загорелые ладные ноги напрягались, обозначая подколенные жилки, и каштановые волосы, перевязанные на лбу алой лентой, колыхались на ветру, лаская смуглую шею. Архонт остановился на дорожке. Его задумчивый взгляд скользнул по коричневому суку яблони и замер на зеленой яблочной завязи, удивительно маленькой, с серебристым пушком.

«А если похоронить в себе слова Мидия?..»

Ему припомнился тот день, когда Самиянку и других новеньких рабынь торжественная Эригона приобщала к домашнему очагу. Хозяйка сыпала на волосы рабынь сушеные фиги и финики. Самиянка в длинном белом хитоне, в светлолистном тополевом венке казалась Тиресию целомудренной невестой, которая только что переступила супружеский порог. Она, улыбаясь, подносила к священному огню свои небольшие ладошки, и эти ладошки просвечивались красновато, до тонких костей. Два или три сушеных плода застряли у нее на голове, в гнезде тополевого венка. Она достала их и начала есть – на счастье – с такой детской непосредственностью, что мрачноватый архонт улыбнулся. И вдруг это чистое создание оказывается женщиной, искушенной в любовных утехах! Архонт, редко ошибающийся в людях, не мог простить себе легковерия.

«И все же я должен испытать ее. Кто знает, что это за птичка? У меня уже взрослый сын…»

Серый плащ облака прикрыл ясное солнце, и потускнел яблоневый сад вместе с зелеными сердечками листьев и крохотными завязями, белой туникой молодой рабыни. Архонт подошел к лестнице.

– Ты мне нужна!

Самиянка обернулась. В ушах ее подрагивали золотые спиральки сережек.

«Откуда у нее сережки?» – Архонт, знающий одеянье собственных рабов до мелочей, никогда не видел у Самиянки этого изящного украшения.

Загорелые ноги с золотистым пушком, щупая ступеньки, спустились вниз.

– Ты знаешь Мидия Младшего? – Архонт смотрел Самиянке прямо в глаза, будто разгадка пряталась на их зеленовато-радужном донце. Она смутилась и как-то быстро, по-воровски, дотронулась до прыгающей сережки.

«Понятно!» – подумал архонт.

– Это… Да, я служила в доме этого господина.

– Ты знаешь, где он сейчас?

Девушка пожала плечами.

– Он в тюрьме, – строго сказал архонт. – Его сегодня казнят.

– В Афинах часто казнят… – сказала Самиянка с безразличием и снова потрогала завиток сережки.

– Он хотел, чтобы ты навестила его.

– Хорошенькое желание! – Ее лицо стало вызывающе-презрительным. – Разве я жена этому господину?

– Он хочет, чтобы ты пришла, – повторил архонт и, сам того не желая, посмотрел туда, где тесьма вязала крепкие груди.

Она почувствовала его взгляд. Ее бедра качнулись.

– Я должна пойти туда? Разве у меня два хозяина?

– Ты можешь поступать, как в первый день Анфестерий.

Она, покусывая губы, смотрела себе под ноги. Потом подняла голову и стала глядеть туда, где ровными рядками лежали сырые лепешки с едва заметным узором, который она сама прочертила гусиным перышком.

– У меня есть жетон. С ним пропустят в тюрьму беспрепятственно.

Она кивнула головой, хотя и ничего не сказала.

– Ты подумай. Я буду во дворе, под навесом. – Архонт сделал несколько шагов и остановился. – Положись в этом деле на меня. Ни одна душа в моем доме не узнает, куда ты ходила.

– Послушай, господин! – Рабыня словно вынырнула из оцепенелого омута раздумья.

– В подземелье очень страшно? – Она спрашивала, как ребенок, боящийся темных углов и шуршащих мышей.

Архонт не ожидал такого поворота. Усмехнулся:

– Там темнее, чем в Элевсинском святилище.

– Как можно сидеть там? – Самиянка подняла лицо к небу, и в этот момент из-за тучи выглянуло сверкающее солнце. И сразу преобразился сад, наполнился легкими узорчатыми тенями, белыми солнечными яблоками, запахами, радостным теньканьем птиц, архонт Тиресий, посвященный в Великие Элевсинские таинства и на себе испытавший ритуальный переход из темных катакомб к свету, вдруг ощутил похожее волнующее чувство.

– Ты подумай! – бездумно повторил он и зашагал прочь.

Рабыня смотрела ему вслед, приложив руки тыльной стороной к бедрам. На ее тонких пальцах подсыхали пахучие крошки ячменных лепешек.

Мидий в бессильной злобе тискал холодный матрац, жгучие слезы ползли по его заросшим щекам.

– Подлая! Пусть твое тело покроется коростой!

Она не пришла. Он ругал Самиянку и винил себя за последнее желание: оно лишь умножило его муки. Позванивая цепью, он добрел до столика и долго шарил руками. Наконец ему попался обломок печенья. Он ел его, не ощущая вкуса, и, когда не осталось ни кусочка, с ужасом понял, что произошло…

– Неужели я съел последнее? – воскликнул Мидий и, не желая поверить в это, начал судорожно ощупывать доски. Он искал пищу и умолял богов, в которых не верил, чтобы ему попалась хоть малая крошка. О, если бы она попалась! Он съел бы ее неторопливо, с благоговением, словно пищу богов. В отчаянье он дотронулся до земляного пола, холодного и липковатого, и быстро отдернул руку.

– Ка-ап! Ка-ап! – ныли капли. Их бесстрастное падение становилось невыносимым.

– Ка-ап! – Будто своя теплая кровь уходила по капле в эту страшную, неприютную землю. Не в силах выдержать пытку, он потащился к стене и начал искать то место, откуда пробивалась проклятая вода. Стена была рыхловатая, влажная. Казалось, она вся сочится. Царапая пальцы, он с упорством сумасшедшего начал замазывать, забивать мелким гравием сырую ложбинку. Капли стихли, перестали изводить душу.

«Нужно совершить омовение!» – подумал узник и при-сел около лужи. И едва его пальцы коснулись родниковой воды он понял, что мыть руки, в сущности, так же нелепо как пользоваться услугой тюремного цирюльника. Он резко выпрямился и, чуть не плача от жалости к себе, принялся вытирать о хитон грязные избитые руки.

– Подлецы! – ругался он. – Ненавижу! – И сам не понимал, кого ругал, кого ненавидел.

Вода опять просочилась. Капли побежали споро, словно торопясь наверстать упущенное.

– Все кончено! – прошептал Мидий и, чувствуя разбитость во всем теле, пошел к своему ложу. По пути он наткнулся на стул, оставленный архонтом. Разозленный, Мидий схватил стул за спинку и уже занес над головой, чтобы разбить об дверь, но руки как-то сами по себе опустились. Он не мог разбить стул, на котором сидел архонт. Ему вдруг представилось, что архонт, исполненный доброжелательства, опять приходит к нему, смотрит на то место, где стоял стул, а потом переводит строгие и недоуменные глаза на Мидия. А он, Мидий, молчит и понимает, что этот разбитый стул уже не оставляет ему никакой надежды.

Скрипнув зубами, бывший демарх поставил стул на прежнее место.

Он брел, как стреноженный конь, наконец дошел и упал ничком на свой ненавистный матрац. Порою ему казалось, что времени с ухода архонта прошло немного, и желанная Самиянка еще может прийти…

– Она же любила меня! – убеждал он себя и сжимал сквозь протертую ткань хрусткую солому.

Он вспомнил первый день Анфестерий, когда Самиянка танцевала в кругу рабов веселый танец «кордак». Она улыбалась Мидию, призывно покачивала плечами, и вишневое ожерелье на ее длинной шее тоже поплясывало. И маленькие, как яблоки, груди тихо подрагивали, и Мидий не мог оторвать глаз от ее полупрозрачного платья. Он нравился ей, и было бы просто неразумно ждать, когда этот сладкий, с зеленцой плод сорвет чья-то чужая рука. На другой день после шумного ночного карнавала и большой попойки в театре Диониса Мидий возвратился к себе домой со своим другом Онисимом. Самиянка уже спала вместе с пожилой рабыней. Мидий послал раба-факелоносца, чтобы тот разбудил Самиянку. – «Скажи ей, что господин и гость желают посмотреть веселый «кордак»!» Она пришла, тихая, сонная, к ее волосам пристал сухой кружочек ромашки. И Мидию, и Онисиму ромашка показалась изысканным украшением. Они вошли втроем в слабо освещенную гостиную, и Мидий, шедший несколько позади, схватил за руку осовелого Онисима и зло прошептал: «Заклинаю богом Дружбы, уйди!». Тот понимающе приложил палец к губам и растаял в дверях. Самиянка шла, не оглядываясь.