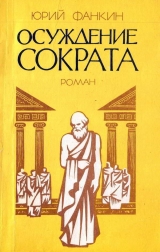

Текст книги "Осуждение Сократа"

Автор книги: Юрий Фанкин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)

«Сплю я теперь или нет?» – подумал Сократ.

Он решил, что не спит и хотел было положить свою голову на деревянный обрубок, заменявший ему подушку, как чья-то женская рука прикоснулась к его виску. Он замер, чувствуя щемяще знакомую шероховатость ладони и боясь повернуть голову. И что-то тоскующее щекотное подступило к глазам, и он, еще не совсем поверив в чудо, осторожно взял руку и приложил ее к губам, к носу, ощутив знакомый, словно свой, запах кожи, отдающий кисловатой пряжей и горькой полынью.

– Спи, мой мальчик! Сладкого сна тебе, без сновидений!

И седобородый старик вдруг ощутил свою беззащитность и то одиночество, которое не заменимо никакими друзьями, и, бесслезно плача, он гладил и прижимал к щеке женскую ладонь. И уже другая материнская рука, исходящая глубоким ровным теплом, привычно ложилась на его голову, слабо покачивала, и он чувствовал, как его взрослое, уставшее тело становится невесомо-маленьким, без труда вкладывается в плетеную корзинку, подвешенную к потолку, и траурно-черные стены и розовый лепесток смолистого дерева начинают покачиваться в такт успокаивающим движениям, и его последний страх вытесняется из слабого тельца чем-то могущественным и теплым.

Сократ спал.

Он еще находился в забытьи, когда в нем что-то легко зазвенело и высветилось солнечной точкой. Этот звон и свет нарастали, и тело, которое, казалось, бесследно растворилось в темной бесконечности, привычными путями возвращалось в свои невеликие пределы, радуясь каждым отдохнувшим мускулом новому дню с его чистым солнцем, журчливым гомоном птиц и синеватым холодком остывшей земли. Однако в торжественном гимне зарождающегося света – «Радуйся, Аполлон Делосский, радуйся и Артемида, славные дети…» – непривычно проступала какая-то печальная, даже скорбная мелодия. Она будто брала начало в окаменевших, лишенных света пальцах правой руки, которую он придавил боком и бедром. Старик попытался высвободить руку, но она, ватно-тяжелая, принадлежала не ему, а какому-то темному, таинственному миру, на который не распространялась человеческая власть. Он лег на спину и стал ждать, что будет с его рукой. Ему показалось, что он спустил длань в муравьиную кучу. Мураши суматошно ползали, небольно покусывали кожу, и старик, еще не открывавший глаз, с чуткостью слепого ощущал в кончиках пальцев теплые пульсирующие толчки. Рука медленно возвращалась во владение света, и Сократ, торопя это возвращение, потер вялую кисть, пошевелил по-детски беспомощными пальцами и, когда свет, идущий изнутри, подступил к глазным яблокам, нестерпимо защекотал, просясь наружу, старик с облегчением раздвинул сморщенные веки и увидел молочно-белую полосу внешнего света, играющую в многослойной кисее паутины и обозначающую квадратики тюремной решетки на противоположной стене.

Старый раб ходил по комнате и длинным шестом снимал с потолка тенеты. Он тиха бормотал себе под нос и вздыхал.

– С утром, Скиф! – сказал мудрец, подымаясь на своем ложе. – Это ты набросил на меня баранью шкуру?

Раб поставил перед собой шест, молча поглядел на проснувшегося узника и вздохнул.

– Ты спишь, как счастливый бражник. – Скиф опять вздохнул. – Уже собралась вся Агора. Ночью было свежо. – Раб поднял шест и стал неторопливо наматывать паучью пряжу. – Ты хотел помыться. Я нагрел тебе котел воды.

Из соседней комнаты тянуло паром.

– Ты добрый человек, Скиф!

– Пора… – бормотал раб. – Пора…

– О чем ты говоришь? – Сократ отодвинул баранью шкуру и потер колени.

– Пора… Пора и тебе выпускать быка в ячмень.

– Я вижу только тень твоей мысли. Если тебя не затруднит, познакомь меня с тем, что отбрасывает эту тень.

Шест, покружив у потолка, подплыл к Сократу и замер. На верхнем его конце болтался лоскуток паутины, похожий на свадебную фату.

– Я слышал такую историю, Сократ, – заговорил раб, касаясь подбородком древка. – Давно это было. Прометей, решивший одарить людей огнем, спустился с горнего Олимпа и заглянул в одну деревню. В ближайшей усадьбе бога встретило полное запущение. Свиньи подрывали угол глиняной хижины, в ячменном поле бродил без призору бык, виноградные гроздья никли к земле, словно праздные гуляки. Недалеко от порога лежала собака, которая, видно, настолько была истощена голодом, что даже не заворчала, увидев незнакомца. Бог удивился и прошел в хижину, освещая путь факелом. В углу на грязной тростниковой подстилке отдыхал человек. Рядом с ним на столовой доске лежал кусок ячменного хлеба и стояла чаша с прокисшим молоком. Человек даже не повернул головы к Прометею, хотя его хижина озарилась диковинным светом. «Я принес тебе огонь, человек!» – сказал бог. Крестьянин молчал. «Что же ты молчишь? – воскликнул бог. – Или всемогущий Зевс лишил тебя дара речи?». Крестьянин молчал, как безгласный камень. «Может быть, ты хочешь есть?» – ничего не понимая, спросил бог и, взяв черствый хлебец, поднес ко рту молчальника. Тот лениво, будто делая одолжение, откусил несколько раз. «Может быть, ты хочешь пить?» – спросил бог. «Еще как!» – отозвался крестьянин, и бог протянул ему чашу с прокисшим молоком… «Лей мне прямо в рот! – попросил крестьянин. – И маленькой струйкой. Чтобы я не подавился». «Что с тобой? – продолжал спрашивать Прометей. – Неужели у тебя отнялись руки, бедный ты человек?» Крестьянин допил молоко и, не воздав благодаренье подносящему, отогнал муху. «Почему ты исполнен таким презрением? – рассердился бог. – Я, рискуя свободой, принес тебе факел с Олимпа, а тебе даже лень шевельнуть языком!» «Проваливай! – говорит ему человек. – Мне не нужен твой факел, и я не хочу знать, от кого ты родился – от бездушной скалы или самого Громовержца. Если ты и впрямь кому-то хочешь отдать факел, то иди-ка, не теряй времени, к соседу – ему еще предстоит прожить двадцать зим – ну, а я свое отпахал, отсеял: как только вечерняя тень старого платана падет на порог, моя легкокрылая душа вспорхнет и унесется в Аид. Гюгиайне, прохожий!» И с этими словами человек отвернулся к стене. – Скиф помолчал, послюнявил палец и притушил тлеющий осколок смолистого дерева на металлическом кружке. – Вот такая, рассказывают, была история. После этого Прометей дал людям огонь и заставил их забыть день своей смерти.

– Ты угостил меня любопытной историей! – улыбнулся мудрец. – Однако я хотел бы помыться.

– Ты хочешь сесть чистым в ладью Харона? – многозначительно спросил раб.

– Едва ли кто сядет чистым в эту ладью. Просто я не хотел бы затруднять женщин, пришедших обмыть мое тело.

Сократ нагнулся и вытащил из-под кровати узел с бельем, который прислал ему Критон.

– В бане все есть. Щетка, масло… – перечислял Скиф.

– Благодарю тебя. Благодарю.

– Может быть, помыть спину?

– Не нужно, добрый Скиф. Я все сделаю сам.

– Как хочешь, Сократ. Все-таки ты удивительный человек. – Скиф неприкаянно вздохнул.

В банной комнате плавал пар, с потолка срывались тянучие капли. Книзу от решетчатого окна тянуло свежей струей, которая, может быть, и не казалась бы столь сыровато-промозглой, если бы не густое банное тепло. В закопченной нише вяло горел светильник. Старик, поеживаясь, заполнил ванну горячей водой, добавил холодной и стал снимать с себя помятый плащ. Он вовсе не собирался вынеживать тело, как это делали жители Сибариса, но когда он совсем обнажился и прохладные мураши дружно облепили бока и спину, ему вдруг захотелось полежать в ванне. Ванна была не особенно велика, но все же он сумел, подобрав ноги, улечься на спину и беззаботно отдаться теплу, которое пеленало умело, ласково и уносило к тому далекому времени, когда мать опускала его в дубовое корытце с темной шелковистой водой – мать сыпала туда печную золу – и он радостно шлепал своими ручонками-растопырышами, вызывая брызги и косматое колебание воды. И сейчас с необычайной пронзительностью, которая отличает долгое время воздерживавшегося человека, он ощутил волнующую зыбкость воды, ее туманное родство с его телом, казалось бы, таким надоевше-привычным и почти ничего не желающим. И он легонько, чему-то улыбаясь, трогал ладонями воду, и она отвечала ему упружистыми толчками.

Бисерные капли ползали по потолку, искали друг друга и, слившись, падали вниз. Они будто старались угодить на человека, ожечь лоб и плечи трезвым холодком. Однако и эти капли, будто упавшие с дедовского прохудившегося потолка, были теперь напоминающе милы и так же необходимы, как то родное дымящееся тепло.

– Ты здесь, Сократ? – глухо прозвучал знакомый голос, и Сократ, приподнявшись, увидел в белесом тумане лицо своего старого друга Критона.

– Я здесь, здесь, – со стеснительной поспешностью откликнулся Сократ, вставая. С его осунувшейся бороды ветвисто стекал ручеек. – Осторожнее, Критон! Тут чан, раскаленный, как горн Гефеста. – Старик принялся деловито массировать бока.

– Помочь тебе? – Критон потянулся к ванне, пробуя воду.

– Не нужно, Критон! Я быстро омоюсь. Ты лучше подожди меня в комнате.

Критон закряхтел неуступчиво:

– Я хотел бы побыть возле тебя.

– Оставайся! – сказал Сократ.

– Я не буду тебе мешать! – Критон, присмотревшись, опустился на низенькую скамейку.

Вода оказалась жестковатой. Старик выбрался из ванны и взял совком свежей золы, наваленной в углу.

– Я бы подал тебе золы… – обиженно пробормотал Критон.

– Отдыхай, дружище! У меня осталось не так уж много забот.

Губка, чавкая, скользила по животу, загорелым и несколько дряблым полукружьям нагрудных мышц.

– У тебя еще крепкое тело, Сократ.

– Тело – тот же гиматий. Рано или поздно мы его изнашиваем и покрываем погребальный костер.

Критон закряхтел, завозился. Он что-то хотел сказать, но удерживался.

– Что у тебя на кончике языка? Выкладывай!

– У меня одна просьба, Сократ! Клянусь Герой, она не должна бы тебя обременить. Оставь мне свой старый плащ. Я хочу сохранить его как память о тебе.

– Не могу потворствовать тебе, мой дорогой Критон. Недавно Аполлодор… – Мудрец чуть слышно рассмеялся. – Недавно Аполлодор попросил у меня на память волосок из бороды. Клянусь собакой, Сократу не жаль для друзей и всей бороды, но стоит ли ему походить на человека, бросающего в священный огонь вместо лучших частей потроха с желчью?

Шумно отдуваясь, Сократ охаживал шею, кряхтел, а Критон посиживал в сторонке и придирчиво ворчал. И Сократа ничуть не раздражало это монотонное ворчанье. Если бы Критон сейчас тихо отсиживался, он не был бы тем Критоном, которого Сократ хорошо знал и любил. Ничем не заменимые узы прошлого связывали этих двух, во многом непохожих людей. Когда-то, взявшись за руки, они ходили в одну и ту же школу по улочке, пахнущей горячей пылью и подсыхающими коровьими лепешками, и если Критону доставались распаренные розги, то обычно и Сократу приходилось забираться нагишом на закорки дядьке-рабу, и когда Сократу, прошедшему двухлетнюю военную службу в крепости Мунихий, прислали белую дощечку, призывающую явиться в полном вооружении и с пищей на Агору, то взялся за копье и Критон…

– Можно ли угодить такому привереде? – ворчал Критон. – Он отказывается от помощи, а сам не может дотянуться, до лопаток. Разве так моют спину? Пфу! Глаза бы мои не глядели на такое мытье!

– Что ты там говоришь, Критон? – спрашивал Сократ, натираясь маслом, смешанным с благовониями.

– Я говорю: тебе следует хорошенько умаститься! – Критон для убедительности повышал голос и тут же переходил на глухое бормотанье: – Растяпа. От первого факела до последнего – растяпа. И я готов положить свою руку на алтарь, что он опять напялит на себя свой бесценный плащ.

– Не перемываешь ли ты мои кости, Критон? – спрашивал Сократ, накидывая на чистое тело обветшалый плащ.

– Я говорю: новый гиматий должен бы подойти тебе. Ведь мы всегда заворачивались в одинаковый кусок ткани.

Постояв в задумчивости, мудрец стал неторопливо снимать плащ. Бережно свернул, помял пальцами складки, будто запоминая и прощаясь. Гиматий был легок и пестроват на сгибах, словно сброшенная ужиная кожа.

– Выбранный другом плащ всегда впору, – сказал Сократ и вздохнул.

В узелке оказался не только новый, отливающий первозданной белизной плащ, но и короткий льняной хитон, поддеваемый вниз. И плащ, и хитон пахли свежей тканью, еще не знающей ни пота, ни пыли. Сократу показалось, что от новой одежды повеяло горным холодком.

– Расчесал ли ты бороду, Сократ?

– О! Так красноречивый Перикл не расчесывал свои речи.

Улыбнувшись, Сократ вытащил осклизлую затычку из ванной. По каменному желобку пола побежала теплая вода. Старик смотрел, как вода, омывшая его тело, оставляет ванну, создавая легкую круговерть в глубине, возле отверстия. Вот и сошла, печально булькнув, последняя материнская вода, укатилась куда-то, чтобы смягчить и напитать сухую афинскую землю, а Сократ все стоял, ухватившись за край ванны, и не понимал, почему так быстро стынет под его пальцами потемневшая медь.

– Что это за ванна? – хорохорился Критон. – В нее не уместишь и младенца! Помылся бы ты в моей. Да, да, помылся бы ты в моей! – повторил он напористо и громко и вдруг, вспомнив что-то, смешался, задел плащом траурно-черный чан. Крикнул с притворным сожалением, бросился рьяно замывать грязный след: – Проклятая теснота! Ты посмотри, как я измазался!

Крякал, покачивал головой, а глаза поглядывали на друга с плохо скрываемой болью. Под тихий капельный плач они вышли из бани. Молочный шлейф пара потянулся за ними, ласково кутая шеи и плечи. Сократ захлопнул набухшую от сырости дверь. Мутная полоска пара двинулась вслед, быстро пропиталась коридорной темнотой и исчезла. Скиф медленно поднялся с кровати Сократа, опираясь на шест, вперил глаза в невысокого человека в белоснежном плаще. Смотрел свежо, удивленно.

– Ты не узнаешь меня, добрый Скиф? Признаться, и я не очень-то признаю себя. Боюсь, как бы стараниями моего друга Критона мне не пришлось бы нести масличные ветви в праздник Великих Панафиней. Ты ведь знаешь: такой чести удостаиваются самые красивые старики.

И Скиф, и Критон молчали.

– Давайте позавтракаем, мои друзья. Уж если мне не достанутся масличные ветви, то, по крайней мере, никто не отнимет у меня права быть распорядителем пира. Однако какое обилие еды! – Сократ покачивал прибранной головой. – Кальмары и угорь, тунец и палтус… Кажется, не выходя отсюда, я попал на Агору, в рыбный ряд. А это что такое? – Сократ отодвинул на столе кастрюлю с кальмарами и поднял белый, с розоватыми подпалинами пирог.

– Пирог передала какая-то девушка, – степенно проговорил раб. – Я не видел ее лица, но стражники говорят, что она хороша собой, как Афродита.

Мудрец отломил краешек.

– Постой! – Критон схватил друга за руку. – Ты же, клянусь Небом, не знаешь, откуда этот пирог! Может быть, он… – Критон суетился и делал страшные глаза.

– …отравлен! – насмешливо подсказал Скиф.

– Да, да, отравлен. Люди Мелета… – начал Критон и опять недоговорил.

– Полно, Критон! – Сократ снял со своей руки вздрагивающую руку Критона, легонько пожал ее, ободряя. – Ты опасаешься, как бы упавший в воду не намок под дождем. – Мудрец улыбнулся и медленными размалывающими движениями стал жевать зачерствевший, но вкусный пирог. – Попробуйте, друзья. Такие пироги обычно пекут на свадьбу. Это кунжутный пирог с медом. Возьмите по кусочку. – Не дожидаясь, Сократ отломил еще и протянув равные дольки Критону и Скифу.

Три старика ели свадебный кунжутный пирог.

По углам голубела тьма. На стене в желтых солнечных квадратиках появлялись и исчезали тени от воробьев. По запасной пряже спускались вниз потревоженные пауки. Ниточки, попав в полосу света, чисто загорались и будто уносили вместе с собой отражение света к темному земляному полу.

– Помнишь ли ты вкус свадебного пирога, Критон?

– Как же не помнить! Он был слаще родосских фиг. Этот тоже хорош, только горчит немного. Ты не заметил, что он горчит?

Они съели по кусочку и уселись вокруг стола, чтобы продолжить трапезу, в которой, казалось, не было особой нужды: Скиф и Критон уже позавтракали, а Сократу есть не хотелось. Чинно, двумя пальцами старики брали рыбные закуски, притомленно жевали, нарочно затягивая завтрак. Скиф несколько раз выходил в коридор, слушал. Скифу не хотелось, чтобы кто-то из служителей, тем более старший архонт, застал его за столом с осужденным. Критон попытался завязать разговор о кунжутном пироге:

– Хотел бы я знать, кто принес этот пирог…

– Чашу принесут между полднем и закатом… – шепнул Скиф.

Сократ понимающе кивнул. Скиф прислушался и проворно оставил скамейку. На этот раз слух не обманул его. Выставив плетеную корзину и щупая правой рукой стену, в комнату вошел Аполлодор.

– Здравствуйте, друзья! Это ты, Критон? А где?.. – Аполлодор с испугом смотрел на белеющий гиматий Сократа. – Это ты, Учитель? Я не ошибся? – Он схватил Скифа за локоть, дожидаясь немедленного подтверждения.

– Кажется, ты не ошибся, – сказал мудрец – будто отеческой ладонью погладил.

Пальцы Аполлодора разжались. И теперь уже Скиф, видя, что вошедший не привык к полумраку, взял Аполлодора за локоть и подвел к своей скамеечке. Аполлодор пошарил на столе, стараясь найти место для корзинки с едой, однако ничего не нашел – лишь уронил на пол рыбный кусок. Так и сел, держа на коленях корзинку и вглядываясь в необычной белизны плащ, который беспокоил его и безжалостно отделял от родного, еще дышащего живым теплом человека.

– Не удивляйся моему сомнению! – продолжал Сократ. – Мне и впрямь приходится сомневаться, я это или не я. Каждый день я получаю такое количество приношений, что поневоле начинаю думать: а не превратился ли философ Сократ в некое божество? Сделай милость, дорогой Аполлодор, скажи, что у тебя в корзине, которую ты, судя по всему, собираешься возложить на алтарь божественного Сократа?

– Я думал угостить и других… – голосом провинившегося школьника сказал Аполлодор.

– Вот и прекрасно! – Сократ улыбнулся. – Сделай одолжение, мой добрый Скиф, прими из рук Аполлодора священные дары, которые мне не под силу. Возьми себе, а остальное раздай другим служителям. Вы что-нибудь будете есть? – на всякий случай справился Сократ у Критона с Аполлодором и, получив отказ, распорядился: – Унеси и остальное, Скиф. Только, прошу тебя, оставь небольшой кусочек пирога. Я хотел бы угостить Ксантиппу. Если она придет… – Последние слова Сократ произнес тихо, будто адресуя их самому себе.

Скиф был не из тех служителей, которые начинают собирать чужую пищу, не дождавшись, пока обедающие выйдут из-за стола. Он с достоинством поклонился, сказал:

– Я принесу воды для омовения рук.

Когда он возвратился с дымящейся чашей и полотенцем, переброшенным через плечо, Аполлодор степенно расхаживал около стола и рассказывал:

– …И вот Херефонт, едва таща ноги, взобрался на трибуну глашатая. Благо – стражников рядом не было. «Тише, двуногие! – закричал он базарной толпе. – Я желаю говорить с вами!». Возле трибуны стали собираться зеваки и подзадоривать: «Клянусь Зевсом, он сейчас свалится! Эта пьяная образина не слепит и пары слов!». А Херефонт лишь скрипел зубами, собираясь с духом. Вы ведь знаете: он может взять себя в руки даже после седьмой чаши. И вот он тряхнул своими космами и заговорил. О, это была превосходная речь! «Он только прикидывался пьяным! Этот горбун – шпион!» – шептали в толпе. «У вас короткая память, мои соотечественники! – говорил Херефонт. – Вы забыли, как погибла некогда могущественная Троя. Неужели вы не знаете, что Троянский конь жив? Глупость, жадность, чванство, ложь, бесстыдство – разве это не Троянские кони, расплодившиеся в нашем отечестве и безжалостно топчущие священные посевы предков? Вы почему-то склонны думать, что сила афинян – в слабости врагов. Нет, нет и нет! Истинная сила – только в нашей силе. И самая губительная слабость – в нашей слабости! Мы с поразительным старанием создаем стенобитные машины для вражеских стен, но, скажите мне, кто создаст алтари и крепости в наших осиротевших душах?…»

– Что же последовало за речью? – Шарили по дну умывальной чаши пальцы Сократа – будто искали серебряный перстень, подаренный Ксантиппой; был широковат этот перстень, и пятнадцать уж зим прошло, как он бесследно исчез с безымянного пальца: то ли укатился в душистые горные травы, то ли нашел себе место в изумруднопенном Эгейском море… – Что же было после? Ушел ли он спать или же Дионис Шумный одолел благоразумие Морфея?

– Я едва уговорил его. Да простят мне боги! – Аполлодор в раскаянье поднял глаза. – Ведь я обещал разбудить Херефонта и обманул. Он был в ужаснейшем состоянии. Впервые на его каменных скулах я увидел блестки слез. «Наши отечественные свиньи все же съели человеческое дитя», – сказал он и, пока мы пробирались к шалашу, не вымолвил ни единого слова – только мычал и скрипел зубами. Теперь его храп долетает до горшечного ряда.

– Как я боюсь за него! – тихо сказал Сократ.

Старый Скиф понуро собирал рыбные закуски, складывал их в большую плоскую тарелку. Осторожно отодвинул бронзовую вазу, а когда отодвинул, подумал: зачем ее принес обстоятельный, не делающий ничего зря Критон? Была крепкостенна эта ваза и потому скорее походила на ступку, чем на пищевой сосуд. Приглядевшись, Скиф обнаружил на столе еще одну бронзовую вазу. Щемящей колокольной грустью веяло от Критоновых ваз.

– Платон, говорят, болен… – пробормотал Критон, тиская распаренные пальцы. – Хотел бы я знать, что у него за болезнь. Она свалилась неожиданно, как чума-огневица.

– Вот уже второй день его мучит жара. – Аполлодор осторожно двинулся к Сократу, увлекая за собой паутинку. – Врачи сбились с ног. Ему пускали кровь, ставили банки. Женщины решили позвать Диотиму, жрицу из храма Асклепия. Вы, наверное, слышали, что она промышляет тайной волшбой. Диотима явилась, окропила порог очистительной водой, а после попросила заварить какие-то травы. Тем временем Платон застонал: «Пить! Пить!». Я налил в ковш свежей воды и подал ему. Он уже собирался принять, но вдруг отшатнулся. Глаза у него засверкали, как у сумасшедшего. Он бросил ковш к порогу и зашептал: «Яд! Яд!». «Неужели ты не узнаешь меня? – спросил я. – Перед тобой я, твой друг Аполлодор. Могу ли я сделать что-нибудь дурное?». «Тебя обманули, Аполлодор, – зашептал он и покосился на жрицу, которая была тут же и внимательно наблюдала за больным. – В ковше – растолченные зерна цикуты, Я сразу все понял». «Хочешь, я сам испробую?» – сказал я ему, но он пришел в такое волнение, что я незамедлительно отказался. Когда женщины принесли чашу с отваром, Платон безучастно смотрел в потолок. «Ты ведь очень хочешь пить?» – ласково спросила Диотима и погладила ему руку. Он кивнул. «Позовите сюда старую кормилицу Платона, – тихо сказала премудрая Диотима. – Я знаю: она жива». Вскоре привели старую Праксагору. Руки у нее тряслись, будто она сучила пряжу. «Ты узнаешь свою кормилицу, Платон?» – спросила Диотима, но Платон не поднял головы. «Скажи что-нибудь своему мальчику, – обратилась Диотима к старой Праксагоре. – Успокой его!» Но старуха ничего не могла сказать – только плакала. Платон, лежавший в неподвижности, вдруг приподнялся: «Кто здесь плачет?» «Это я. – Она назвала себя. – Заклинаю тебя Зевсом, не уходи в Аид. Пропусти меня первой в ладью Харона!» И опять заплакала, запричитала. Диотима дождалась, когда старуха немного успокоится, и протянула ей ковш с зельем: «Напои своего мальчика, Праксагора!». Старуха с нерешительностью взяла ковш и, удивительное дело, я не поверил своим глазам, ее руки перестали дрожать. Платон, увидев ковш, спросил: «Почему ты даешь питье в ковше? Ты же поила меня из кружки. Где моя кружка, Праксагора?». Кормилица растерялась. «Ты прав, Платон! – нашлась Диотима и быстро взяла ковш из рук кормилицы, которые опять задрожали. – Сейчас тебе принесут глиняную кружку». Диотима пошепталась с Праксагорой, с другими женщинами. Принесли кружку. Платон, не глядя, как слепой, ощупал ее и бросил на пол. Так происходило раз пять или шесть. Слуги устали собирать черепки. И тут старый привратник принес из чулана потемневшую от времени кружку. И Платон, к удивлению всех, признал ее: «Это моя кружка!». Он даже улыбнулся, и, прости меня Сократ, но в тот миг я подумал, что Платон не так уж болен. Кружку наполнили, и Праксагора подала ее Платону: «Пей, мой мальчик, пей!». Он выпил залпом и спросил: «Что ты мне дала, Праксагора? Почему парное молоко горчит?» «Но ты ведь знаешь, мой милый Платон: когда козы отведают полыни, молоко начинает горчить». Он поверил ей и опустил голову на подушку. Диотима вытерла пот у него со лба, сказала: «Спи. Тебе будет хорошо». И он уснул, как послушное дитя…

– Может быть, он поел несвежей рыбы? – допытывался Критон.

– Нет, это другое, – сказал мудрец.

– Так что же у него? Чума? Лихорадка? – Критон не отставал, заглядывал другу в глаза. Ему показалось, что Сократ усмехнулся.

– Успокойся, добрый Критон. У него не чума, не лихорадка. – Мудрец неторопливо, с частыми остановками, которые он привык делать в минуту раздумья, подошел к порожку и, поднявшись на осевший камень, сказал то, что сейчас ему представлялось самым важным: – Он выздоровеет, поверьте мне. Платон крепок.

И улыбнулся уверенной улыбкой Асклепия.

Сейчас старик думал о той странной болезни, которая овладела Платоном. Болезнь навалилась не столь неожиданно, как полагали многие. Она началась еще в те томительные для Платона часы, когда священный корабль мог со дня на день вернуться с Делоса и все же не возвращался. Когда прошло двадцать восемь дней, Платон вдруг усмотрел в происходящем магическое предзнаменование: будто покровитель философов Аполлон собрался подарить по одному дню на каждый из тридцати камушков, не хвативших Сократу для оправдания. Платон осунулся, дыхание у него стало прерывистым, словно у больного. Казалось, смерть угрожала ему, а не Сократу. С каким-то обостренным старанием Платон принимался вспоминать споры Сократа с афинскими и заезжими софистами. Однажды он признался, что хотел бы записать рассуждения Сократа, как бы дав им вторую жизнь. Мудрец возразил: «Книжные свитки тленны, дорогой Платон. Нужно писать вечными чернилами в человеческом сердце, а не теми, которые пересыхают, словно весенний ручей». Едва ли он вразумил Платона, продолжавшего и после наставлений Учителя разбирать уже порядком слипшуюся пряжу былых рассуждений. Сократ шутил: «Единственное, что Сократ утверждает с полной определенностью, это то, что он совершенно точно знает, что ничего не знает. По счастью, эта мысль кратка, и папируса на нее потребуется гораздо меньше, чем на описание полезных свойств поваренной соли». Платон не улыбался и продолжал ходить своим неуспокоенным шагом, натыкаясь на холодные тюремные стены. Однажды он подошел к Сократу и, горячечно дыша, зашептал: «Нужно бежать в Македонию, Учитель. К царю Архелаю». Сократ понял, что Платон заговаривается. «Хорошо, – сказал он. – Завтра мы отправимся в Македонию». На следующий день Платон уже не вспоминал ни о побеге, ни о македонском царе Архелае, который, желая украсить свое правление редкостным соцветьем философов, поэтов, художников и музыкантов, неоднократно приглашал и Сократа. На тщеславный зов царя откликнулись Эврипид, Зевксис, Херил Самосский, Тимофей Милетский, но афинский мудрец не принял из рук властителя позлащенных оков. Не обольстился он и предложениями Скопаса Краннонского и Еврилоха Ларисского.

– Жаль, что Платон не попрощается с ним, – Аполлодор неосторожно возвысил голос. – И Херефонт…

– О чем ты, Аполлодор? – Сократ смотрел на молодого друга несколько удивленно. – Я ни с кем не собираюсь прощаться… – И опять замолчал, ушел в свой тихий сон наяву.

Он знал, несколько дней тому назад знал, что они не придут сегодня. Их физическая близость была уже не обязательной. Если бы это было возможно, он принял бы свою последнюю чашу без чьего-либо присутствия. И теперь он старался не думать, придет ли к нему кто-нибудь еще. Однако неотвязно-житейское, для которого почему-то важен внешний обряд расставания, продолжало вымучивать сердце, спрашивало с неиссякаемым любопытством: а где твоя Ксантиппа, Сократ? Ждешь ли ты ее в столь многопечальный час?

Она навещала его почти каждый день, под вечер, переделав множество дел. Жаловалась на Лампрокла, предпочитающего урокам бабки, хвасталась своей сметкой – их виноградник, утепленный на зиму мхом, дал богатый урожай – беззлобно напоминала Сократу, как он в прошлом году купил, не торгуясь, щелястые бочки. «Ты права, – соглашался Сократ. – Нужно было брать бочки у мегарца Клеомена. Клеомен – честный человек». Они неторопливо беседовали, сидя на тюремной кровати, а маленький Софрониск ходил возле порожка, разыскивая обиталище забавного скрипуна сверчка. От рабочего платья Ксантиппы пахло навозом, едковатой козьей шерстью, ее потрескавшиеся пальцы, смазанные оливковым маслом, темновато лоснились, и, когда она поправляла выгоревшую повязку на волосах, на правой руке желто поблескивало кольцо с маленьким, забитым землей углубленьицем вместо выкрошившегося и потерянного смарагда. Он дотрагивался до ее расслабленной руки, тихо говорил: «Я не буду тебе выбирать мужа, как это делают другие, сходя в Аид. Решай сама, Ксантиппа». Она слабо улыбалась: «Старой галке не петь с соловьями». А он обадривал ее: «Ты еще молода и домовита, как царица пчел. Даже юноши засматриваются на твой стан», Ксантиппа опускала ресницы: «Не нужно курить фимиам, Сократ. Разве ты не знаешь, какая слава оплела мне чело? Я – самая злая. Громкоречивая. Лишь худородный раб прельстится твоей Ксантиппой». Губы ее подрагивали от обиды. Он успокаивал ее долго и терпеливо: «Твое дурное – только на языке. Разве сладкоречье – истинная примета добродетели?..» Она плохо слушала его и больше доверяла не словам, а самому голосу, настойчиво-мягкому, как бормотанье ворожеи.

Уютно, по-домашнему, поскрипывал сверчок, и казалось, краснобокая «Паралия» уже никогда не бросит якорь в Пирейском порту.

Но в один из вечеров Ксантиппу будто прорвало. «Самоубийца! – кричала она, подступая к мужу. – Ты сам приговорил себя к смерти! Ты не жалеешь меня – так пожалел бы своих сыновей! Кто станет для них опорой в сиротском пути? Скажи мне!..» Он попытался отшутиться, но вызвал лишь новый всплеск брани. Раньше, во время нередких ссор, Сократ оставлял дом и уходил на Агору; теперь же он никак не мог избавиться от разошедшейся Ксантиппы. Неловко разминувшись с женой, мудрец направился в дальний неосвещенный угол. Она шла за ним, не переставая кричать: «Бездельник! Ты лучше бы сплел корзину, чем наигрывать на этой дурацкой флейте! Что же ты молчишь? Где твоя хваленая мудрость? Боги, зачем вы связали меня с этим человеком? Чем мой род провинился перед вами?..» Маленький Софрониск стеснительно заныл, потирая глаза кулачками. Скиф, прибежавший на крик, удивленно застыл посредине комнаты. Женщина продолжала обмолачивать воздух цепами рук. Сократ стоял лицом к темной глухой стене и чувствовал, как у него тревожно, с провальными покалываниями заходится сердце. Тяжело повернув шею, сказал с мольбой, давяще: «Уйди, Ксантиппа!». Она словно дожидалась этих слов. «Хорошо! – воскликнула она со злорадством. – Я сейчас же уйду! Ты хочешь этого? Я уйду. Оставайся один в своей вонючей тюрьме!». Размашистым мужским шагом Ксантиппа ринулась к выходу, схватила за руку малыша и потащила, как сухую ветвь. Софрониск ревел во весь голос. «Прощай! – кричала женщина в болезненном исступлении. – Ты мне не нужен! Пусть ворон оплачет твою кончину! Будь ты проклят!» – И, обернувшись, плюнула на порог.