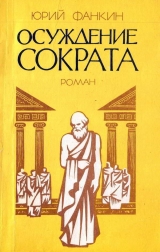

Текст книги "Осуждение Сократа"

Автор книги: Юрий Фанкин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)

К Архию, который держал нож за спиной, подвели усталого, с прилизанной шерстью быка. Левой, свободной рукой гадатель стал гладить складчатую шею быка, привычно нащупывая пульсирующие артерии. Бык добродушно поматывал головой и закрывал от удовольствия большие сонные глаза. Кто-то из погонычей отдал быку жертвенную лепешку. Архий вкрадчиво поглаживал быка, тиская нож. И вдруг быстрым коротким движением полоснул снизу по шее. На зеленую траву хлынула парная кровь. Животное стало оседать на передние ноги, и в его расширенных зрачках медленно таяло белое, неестественно искривленное лицо гадателя. Архий добил быка, ловко извлек темную печень и показал ее собравшимся – печень оказалась здоровой, без единой поврежденной дольки.

Все, пока все благоприятствовало афинянам на чужой Кадмейской земле.

К полдню, когда дождь прекратился, воины покинули священный участок, оставив после себя высокий смердящий костер и круговое нагромождение жертвоприношений. На даровую пищу быстро слетелись галки и вороны. Они с гамом кружились над алтарем, и людям, укрывшимся в храме Аполлона-Целителя, казалось, что за входными колоннами еще гомонят медношлемые завоеватели.

Расставив палатки и наскоро перехватив обычной солдатской пищи – ячменного хлеба, замешанного на вине и масле, – воины, понукаемые командирами, потянулись к обводным стенам. Долгое время солдаты без толку лазили по развалам, забирались по выступам на крепостную кладку, оглядывая мутновато-чуждый простор. Самые бесшабашные головы уходили в кусты олив, будто бы по нужде, и тянули по очереди из фляжек дешевое фракийское вино. Отряхая мокрые ветки и блудливо озираясь по сторонам, поклонники Диониса Шумного выбирались наружу и с показным молодечным рвением брались за носилки и лопаты. Корзин не хватало, глина расползалась, и, чтобы бурый кисель хоть как-то удержался в проемах, солдаты бросали глину вместе с плетенками.

Гиппократ с адъютантами объехал работы и остался недоволен. Желчи ему прибавил жрец храма Аполлона, приехавший верхом на ослике и с дрожанием в голосе сообщивший, что солдаты срубили несколько деревьев на священном участке.

Сократ носил камни на пару с рабом-возницей, приспособив под ношу старый солдатский щит. Он почти бездумно делал свое однообразное дело и почему-то не сомневался, что крепостные стены будут залатаны раньше, чем на посты заступит первая ночная стража. И, действительно, когда стали наползать угрожающие сумерки, действия солдат обрели недостающую сноровку и осмысленность, и как-то быстро, прямо на глазах, нелепые зияния в стенах исчезли, и от грубой, сделанной своими руками кладки дохнуло полузабытым духом домашнего уюта. Войдя в азарт, солдаты возвели деревянные сторожевые башни, и командиры, сорвавшие понапрасну голос, теперь беззаботно стояли в стороне, испытывая легкую досаду от своей ненужности.

Согретые работой солдаты возвратились на рыночную площадь, и сразу же делийская Агора наполнилась бодрым шумом, расцветилась блуждающими факелами. Люди покупали вино, пели песни под аккомпанемент двойных эллинских флейт. А когда в синих промоинах неба замигали вечные ночники, площадь уже посапывала, храпела и бредила.

На четвертый день бездельного стояния в Делии Гиппократ поручил Диодору Красивому увести войска из города, а сам остался с небольшим гарнизоном. И опять потекли по узким улицам афинские лохи, нескончаемо заныли обозные повозки. И философ Сократ по-прежнему шел за своим расшатанным четырехколесным возком, опираясь на длинное ясеневое копье, и почему-то никак не мог избавиться от ощущения, что в их обозе случилась потеря. Несколько раз он отходил в сторону и пересчитывал навьюченных ослов и телеги. Их оказывалось даже больше, чем тогда, когда промокшее до нитки войско тащилось к Делию.

Из-за низко плывущих туч выглянуло солнце, и медные шлемы воинов заиграли веселой желтизной. Легкий ветерок дул в спины, в направлении Мелийского залива, и отдохнувшие солдаты шагали довольно быстро, подминай стоптанными сапогами придорожную полынь и жесткий бессмертник. Сократ переходил от одного возка к другому, понимая, что не успокоится до тех пор, пока не найдет истинной причины своего навязчивого ощущения. Случайно он бросил взгляд на задок одной телеги и увидел рыжеватый клочок, забившийся под деревянную зазубрину. Он вспомнил смирного быка, приконченного Архием, и с чувством грустного успокоения вернулся к своему последнему в веренице возку, за которым покорно шла привязанная невидимым поводом жертвенная шеренга гоплитов.

Вороний клекот военной трубы прозвучал настолько неожиданно и вызывающе, что, в него не хотелось поверить. Люди, притихнув, продолжали шагать к заливу, где их дожидались знакомые корабли с кентаврами на носу. Самые беспокойные покосились на соседей, пытаясь догадаться по выражению лиц, действительно ли им угрожает опасность или же трубач, взывая к бдительности, протрубил лишь ложную тревогу. Зловещий клекот повторился. Ослы беспокойно заводили ушами. И протяжный воинственный крик «Эниалос!» подтвердил самые худшие опасения.

На холме Земледержателя, который оставался позади, по правую руку от идущих, показалось войско Пагонда, сына Эолада. Моры беотийцев медленно текли вниз мутными широкими потоками. Уже слышалось завыванье флейт, помогающих солдатам идти в ногу, и бурое тяжелое облачко, отделившееся от макушки холма, говорило о том, что беотийцы успели принести кровавую жертву Сельской Артемиде. Афиняне остановились. Диодор оглянулся на крепкие обводные стены Делия, до которых было теперь далеко, и поскакал навстречу неприятелю, словно желая сразиться с целым войском в одиночку. Не проскакав и стадия, стратег остановился, что-то закричал, показывая красиво выброшенной рукой на холм.

Фиалковенчанные пришли в движение. Гоплиты поспешно снимали чехлы со щитов, пельтасты закручивали ремни вокруг своих дротиков, лучники прилаживали к тугой тетиве коварные стрелы с трехгранными наконечниками. Два седовласых обозника помогали Архию раскладывать костер. Огонь не спешил разгораться. Тогда гадатель вспомнил, что у него в мешочке есть смола и сера, и забытым жестом сеятеля высыпал на тлеющий хворост полную горсть. И уже тащили за рога молодого быка, который обиженно мычал и пачкал белые чулочки ног зеленым пометом.

– А-ля-ла! – кричали афиняне, обращаясь к богу войны Аресу-Эниалию.

Бычья громада беотийцев грозно надвигалась на афинян, косо расставив рога легковооруженных флангов. Начальник обоза Никомах Сухорукий, видя, что сейчас до него никому нет дела, решил повернуть свою тележную армаду к Делию. Бестолково крича и мешая гоплитам строиться в боевую линию, обозники стали разворачивать ослов и мулов, которые решительно не могли понять, почему им нужно теперь двигаться в обратном направлении. Повозка, которую охранял Сократ, оказалась в голове обоза. Но как только обоз окончательно перестроился, началась настоящая гонка. Возницы что есть мочи полосовали животных и тайком, чтобы не увидел Никомах Сухорукий, сбрасывали с возов палатки с кольями и походные кровати. Сократ, боясь, что его могут сбить, забрался на повозку, которая вскоре застряла в средине вереницы возле бесполезных тушек стенобитных орудий. Визжа и ударяясь боками, телеги стали разъезжаться.

Однако Никомах просчитался. Едва обоз приобрел некоторый порядок, как из-за холма Земледержателя показался большой отряд беотийской конницы. Конники сразу же заметили отступающих и, позарившись на легкую добычу, бросились наперерез. И опять обоз стал суматошно разворачиваться, и еще больше усилилось озлобление друг на друга. Сократ видел, как пожилой охранник, считая, что раб-возница правит не так, сбросил его копьем с передка и сам взялся за перепутанные вожжи.

Обоз торопился под защиту меднопанцирных гоплитов. Беотийская конница остановилась, поигрывая лесом ног.

Уступая дорогу боевым колесницам, обозные возки, переваливаясь по-утиному, свернули на обочину и с колесным визгом и плачем покатились к Мелийскому заливу и к горе Парнефу. В это время слепые оконечья противоборствующих армий сомкнулись, и что-то громадное, темное, состоящее из обыкновенных людей и в то же время живущее какой-то самостоятельной, особой жизнью, нечеловечески громко взревело, заметалось, роняя на жесткие травы яркие капли теплой человеческой крови. И люди, несущие на себе старую, как мир, звериную шкуру, растерянно и зло путались в ее зловонных складках, старались вырваться из рокового удушья, пробить копьем, распороть кинжалом ненавистную оболочку, но почему-то их ищущие свободу и свет удары попадали в таких же, как они, теплых и податливых людей.

На одной из колдобин возок так тряхнуло, что Сократ вывалился вместе с тюком свежего белья. Возница, не оглядываясь, нахлестывал своего мула, словно задавшись целью превратить неторопливое животное в скаковую лошадь. Пожилой охранник норовисто приподнялся, но, ощутив резкую боль в лодыжке, мягко повалился на землю. Резким движением, как учила мать, покойная умелица Фенарета, Сократ вправил вывих и, опираясь на копье, побрел туда, где, по его предположению, был залив. Навстречу ему с безумно выпученными глазами бежали молодые воины.

В ложбине, поросшей кустарником, Сократ увидел одинокую верховую лошадь с голубой попоной, безнадежно сползающей набок. Увидев человека, конь настороженно поднял лебединую шею. Сократ подошел ближе – конь отпрянул, уронив попону на жидкие кусты вереска. Между двумя валунами, прильнув левой щекой к земле, лежал молодой всадник. Сократ перевернул человека и не обнаружил на нем какой-то раны, кроме шишки на лбу, напоминающей прорастающий рог молодого бычка. Локтях в четырех от юноши валялся медный шлем с пучком конских волос, окрашенных в голубой цвет. Темные девичьи ресницы всадника слегка вздрогнули. Сжав зубы от боли, снова пронзившей лодыжку, Сократ с трудом выбрался из ложбины с юношей на спине. Осторожно опустил ношу и, прихрамывая, пошел вниз, чтобы взять копье. Юноша лежал, бессильно раскинув руки, на чужой кадмейской земле. С его хламиды, подпоясанной кожаным поясом с бронзовой, бахромой, зловеще скалился златотканный лев.

Сократ попытался подманить коня, но у него ничего не получилось: животное боялось человека. Отчаявшись, философ встал на колени, чтобы опять затащить на себя тяжкое тело молодого воина. Он уже приподымался, держа зубами копье, как сзади послышался дробный стук копыт и заунывное пенье колесницы. Сократ оставил юношу и выпрямился. Прямо на него катилась боевая афинская колесница, и в ней был один возница, без копьеносного воина. Казалось, сам Аполлон-Целитель благоприятствовал юноше.

Сократ выставил копье, преграждая путь колеснице. Ясеневое копье изогнулось в дугу, и Сократ едва устоял на ногах.

– Стой! – закричал философ, какими-то непостижимыми усилиями сдерживая коня.

Возница опрокинулся назад, натягивая вожжи. Сократ вскочил на подножку и увидел на дне колесницы скрюченное тело.

– Кого ты везешь?

– Это лохаг! – делая страшные глаза, закричал возница. – Грозноликий лохаг пятого пехотного лоха!

– Он уже не лохаг! – сказал Сократ, трогая холодные, землистые губы и ни на мгновенье не выпуская из виду возницу. – Возьми раненого! Я умоляю тебя!

– Живому не место с мертвым! – возразил возница. И уже поднял бич, чтобы полоснуть коня.

– Стой, раб! – Сократ угрожающе поднял копье. – Сойди с колесницы!

Краснолицый возница неохотно замотал вожжи и, ворча, оставил передок. Философ воткнул копье и подхватил легкое, как у подростка, тело лохага.

– Что ты собираешься делать с ним? Это лохаг! Он достоин почетного погребения!

– Молчи! – Сократ начал окончательно терять терпенье. – Я сам отвечу перед богом и людьми! – Бережно, словно живого, он положил лицом к небу бывшего ратоводца. – Идем к раненому! Быстрее!

Они подняли юношу и перенесли его в колесницу. Возница не сводил глаз с нарядного пояса.

– Лети, как вихрь! – крикнул Сократ. – О твоем лохаге я позабочусь сам!

– Знатный юноша! – с маслом в голосе сказал возница, задумчиво разматывая вожжи.

– Знатный! Знатный! Тебя ждет хорошее вознаграждение!

Свистнул бич, колесница рванулась и с протяжным пеньем покатилась к заливу. Сократ посмотрел на бескровное, с застывшим выражением обиды лицо, вздохнул и стал взваливать на плечи кукольно болтающееся тело. Ему недолго пришлось нести на себе бывшего лохага – встречные санитары переложили покойника на свои носилки.

Белогривый конь постоял, потрогал за мягкий ремешок медную каску. Солнечный луч, отразившись в металле, неприятно стреканул по глазу. Конь испуганно встрепенулся и в два прыжка выбрался из ложбины. Обнюхал, желтоватую пониклую траву, на которой только что лежал молодой всадник, и, ощутив, что может остаться один в этом чужом, наполненном воем и раздирающими криками поле, невольно потянулся за Сократом. Сначала он тихо брел, приглядываясь к человеку – в позе Сократа не было ничего воинственного, угрожающего; философ шел устало, припадая на левую ногу, и копье в его руке напоминало обыкновенную жердь. С каждым шагом конь больше и больше проникался доверием к человеку и, окончательно отдавшись древней привычке следовать за кем-то, поскакал крупной рысью. Сократ оглянулся, но останавливаться не стал – он боялся спугнуть коня. Приблизившись, скакун опять перешел на шаг, а медный нагрудник, потревоженный бегом, еще раскачивался и бил по упругому телу.

Уже показались мачты, на которых висели дозорные, наблюдавшие за ходом битвы.

По небу величественно плыли белые, круто замешанные облака. И туда же, к морю, тянулись какие-то странные бурые клочья, которые пытались подняться вверх, но небесные облака не желали принимать их, и разводья жертвенного дыма начали снижаться, чтобы прибиться к земле, но и земля брезгливо отталкивала их своей широкой натруженной ладонью. Так они плыли, не принятые ни землей, ни небом, и все глуше, отдаленнее делался шум сражения, в котором проливали неразличимо алую кровь афиняне, галиартяне, копейцы, фивяне, танагряне, охроменцы, коронеяне…

Сократ с удивлением отметил, что показания старого солдата не только не вызвали в нем ощущения чего-то лишнего, необязательного, а, наоборот, обрадовали и ободрили. Он вспомнил бледное лицо поверженного всадника, статного коня, теряющего попону, неширокую ложбину, заросшую кустарником. Но представил он это, как ему казалось, только для того, чтобы в затемненном уголке памяти высветлилась и стала зримой фигура таинственного Тибия. Большим усилием он воскресил однообразно-серую цепь метателей камней, далекий возок, скрывшийся за косогором, но Тибий, который, судя по свидетельству, был тогда рядом, по какому-то странному капризу не желал выходить из тьмы.

Мудрец мучил память и вдруг неожиданно понял, что, если бы старый солдат явился сейчас в своем четком физическом обличьи, то чудо, убедительность свидетельских показаний исчезли бы, и осталась бы только жалкая потуга обыкновенного выгораживания. Тот, который назвал себя Тибием, был вместе с Сократом не только под Потидеей, Делием и Амфиполем. Он, словно незримая совесть, сопутствовал философу всегда.

– Оправдан! – кричали одни.

– Виновен! – надрывались другие.

Настал первый тур голосования, в котором мера наказания не определялась. Архонт-басилевс внушительно встал, и все почувствовали в нем неистребимую жесткость военной выправки.

– Мужи-гелиасты! Вам надлежит решить, виновен ли Сократ, сын Софрониска, по статьям, предъявленным ему Мелетом, сыном Мелета. Прошу подавать голоса в соответствии с законами и постановлениями афинского народа и Совета Пятисот. Верю, вы сделаете это согласно вашей совести, без ненависти и пристрастия. Хвала Зевсу, Аполлону, Деметре!

Люди, сидящие в секторе, отгороженном, как Народное собрание, крашеной веревкой, пришли в движение. Возбужденно крича и жестикулируя, они устремились на сцену, где стоял высокий сосуд с хищно полуоткрытым зевом. Веско ударил по дну первый камушек, робко цокнул второй, воровато, почти без стука, скатился третий, и посыпались, зашуршали другие камушки, круглые, словно морские голыши. Мелет с жадным вниманием следил за веером рук, тянущихся к сосуду, и пытался разгадать спрятанные камушки, в которых сейчас для него сосредоточилось все: удача и поражение, слава и бесчестье… Ему почему-то начало казаться, что в сосуд падают только белые, оправдательные, камушки. Он даже ощутил их стук, какой-то противно-мягкий, будто они были обернуты в шерстяную ткань. Каменотес Клеон, длиннобородый, костистый старик, с недоброй затайкой взглянул на поэта и медленно, как бы наслаждаясь данной ему властью, вложил в розоватый зев свой «голос».

– Клеон против! – шепнул Мелет Аниту.

– Кто такой Клеон? – тихо спросил кожевник и успокаивающе положил руку на колено Мелета.

– Мой сосед… Какой негодяй! Ведь я не сделал ему ничего дурного.

– Полно, дорогой Мелет! Одна птица не делает стаи.

– Они все… все против!

– Не будем считать птиц на земле. Подождем, когда они поднимутся в небо.

Живая лента вокруг сосуда укорачивалась.

– Кто еще не подал голосов? – выкрикнул секретарь. – Прошу подать!

На сцену выбежал бедно одетый человек, поправляя на голове зеленолистый венок. Суетливо потянулся к сосуду и вдруг испуганно отдернул руку. В зале рассмеялись. Человек съежился и торопливо сунул другую руку, но, видимо, плохо рассчитал – камушек скользнул по внешней стороне сосуда и упал на пол. Гелиаст поспешно наступил на него босой ногой. Зеваки вытянули шеи.

– Сторона Сократа! – прорезался в людской гуще въедливый, ябеднический голос.

Гелиаст, жалко улыбаясь, извлек камушек из-под ступни и бросил испытующий взгляд на «скамью истца». Богатый кожевник сделал доброжелательное лицо и легонько качнулся вперед – кивнул. Человек, которому нужно было сделать выбор, повернулся к философу. Мудрец глядел на него с грустноватой улыбкой и даже малым движением не подсказывал, как следует поступить.

– Подавай голос! – поторопил секретарь.

Человек еще больше смешался, потряс камушки в пригоршнях и, не глядя, бросил в урну первый попавшийся. Подошел один из счетчиков, поднял обеими руками сытый бокастый сосуд и перенес к специальному столику, обнесенному низким барьерчиком. И потекла, побежала черно-белая струйка, ложилась змеиными кругами, и никто еще не знал, что породил судебный сосуд – ядовитую гадюку или безобидного ужа.

Зрители, не теряя даром времени, развязывали узелки с едой, открывали винные фляжки. И вновь потянуло от рядов мирным чесночным духом.

У Мелета запершило в горле.

Счетчики разделили камушки на две кучи и начали пересчитывать. Секретарь, устав ждать, подошел к счетному столу и стал наблюдать за людьми, которые пересчитывали камушки в третий раз и не могли понять, почему не получается общая сумма голосов: 501. Наконец одному из счетчиков пришла мысль перевернуть урну, и из нее выкатилось еще несколько шариков. Старший счетчик начертил на восковой дощечке две цифры – 280 и 221 – и протянул скрижаль секретарю – тот с казенно-бесстрастным видом ознакомился с итогом, поднял руку, давая всем знать, что подсчет окончен, и размеренным шагом, наводящим на Мелета тоску, тронулся к кафедре.

– Суд гелиастов считает… – выкрикнул секретарь в безмолвный, как египетская пустыня, зал, – …что Сократ сын Софрониска, является… – Тишина усилилась до однообразного мушиного звона. – …виновным!

– А-а! – слабо, будто ничего не поняв, но уже догадываясь, простонали дальние ряды.

– Виновен! – раздался сочный торжествующий голос.

– А-а! – вскинулся зал, и секретаря словно смыло с кафедры мощной волной.

Поэт схватил кожевника за потные руки:

– Радуйся! Крепость взята!

– Нам рано, дорогой Мелет, зачехлять щиты. Сейчас ты пойдешь и потребуешь смертной казни для этого нечестивца.

– Смертной… смертной… – бездумно повторял поэт, блаженно покачиваясь на гребне могущественной волны. И когда председатель суда попросил Мелета назначить обвиняемому свою меру наказания, поэт, пошатываясь, как пьяный, двинулся на просцениум мимо счетного стола. Он одарил ласковым взглядом счетчиков, словно от них зависел благополучный исход голосования, замедлил шаг возле черной каменной змейки, сыто свернувшейся на красном сукне. Если бы это было возможно, он шел бы по этой сцене вечно, видимый всему залу, статный, молодой, сумевший, несмотря на свои четыре седьмицы, притиснуть к земле многоопытного мужа. По его лицу бродила счастливая улыбка, и поэт никак не мог отделаться от нее: он продолжал исходить радостным свечением, даже требуя смертной казни.

– Гелиасты хотели бы знать, какую меру наказания желал бы назначить себе Сократ, сын Софрониска… – Архонт, словно в отместку философу, не замечающему председателя суда, повернул крепкую воловью шею в противоположную сторону. Но в этом деланном невнимании сквозил особый интерес к человеку, оказавшемуся на зыбком мостике между жизнью и смертью.

– Я почему-то не слишком удивлен, что большинство судей отдали предпочтение повару! – заговорил философ, становясь на свой «камень», под которым, успокаиваясь, ворчала мутная волна. – Но каков Мелет! Он хочет оказаться мудрее природы-всематери. То ли по молодой горячности, то ли по невежеству он осмелился требовать того, к чему я уже приговорен семьдесят лет тому назад. Это ли не кощунство? И что меня особенно поражает, оказывается, мой ниспровергатель знает о смерти неизмеримо больше, чем я. Он почему-то считает смерть наказанием. В противном случае было бы бессмысленно требовать для меня смертной казни. Ну, а если меня ожидают Острова Блаженных, приятные встречи с Гомером, Солоном, Периклом и другими мудрыми мужами? Тогда вскоре я могу оказаться куда более счастливым человеком, чем наш самоуверенный Мелет. Может быть, он уже жалеет о легкомысленно оброненных словах? Тогда пусть идет и потребует, чтобы меня приговорили к жизни – ведь я веду такую жизнь, которую он не согласится вести даже перед страхом четвертования…

Басилевс, раздраженно сопя, отделил второе крылышко. Муха еще жила…

– Может быть, мне уйти в изгнание? Пожалуй, моих обвинителей удовлетворил бы такой исход. Или назначить себе небольшой штраф? Вероятно, я бы и решился на последнее, если бы захотел обмануть самого себя. Нет, дорогой Мелет, я не покину Афин! Старому быку не пристало менять привычное стойло. И зачем мне рыться в своем кошельке, который затянула паутина? Виновный не может искупить своей вины всеми богатствами Дария – истинная вина требует истинного наказания – ну, а если я не виновен, то зачем мне разорять семью, брать деньги у друзей? Неужели я на склоне лет отрекусь от богини Правды и начну отбивать поклоны Плутосу – богу тугих кошельков? Нет, Сократ скорее согласится умирать несколько раз, чем сделать хоть один глоток из чаши унижения…

– Ты искушаешь терпение судей! – не выдержал басилевс.

– Неужели я должен назначить себе меру наказания? – Сократ неприкрыто улыбнулся, и эта улыбка показалась председателю суда оскорбительной.

– Да. К тому повелевает закон.

– Но законы рождаются и умирают, подобно людям! – возразил мудрец. – Может быть, закон, требующий от меня невозможного, уже превратился в пепельный прах?

– Посмотрите! Посмотрите на него! – закричал басилевс, протягивая руки, как возничий, желающий сдержать строптивого коня. – Он презирает всех нас и отеческие законы!

Волна, вызванная басилевсом, окатила «камень обиды».

– Тише, афиняне! – негромко попросил Сократ. – Пожалуй, мне и впрямь придется назвать необходимую меру. Только наберитесь капли терпения – я хочу произнести короткий панегирик в честь победителей Игр. Всем собравшимся хорошо известно, как почитается в Аттике спортивная доблесть. Олимпийский победитель получает премию в пять мин, в его честь воздвигается статуя в божьем храме. В театре и на празднествах ему отводится почетное место. Олимпионику не нужно откладывать деньги на погребальную урну: его ожидает прекрасная гробница за общественный счет. Да что там лавровенчанный олимпионик! Даже лошадь, победившая в гонке колесниц, обеспечивает себе хороший уход и спокойную старость. И вот я думаю о себе, не преуспевшем в напрягании мускулов, но отдавшем немало сил на поприще добродетели. Чего я заслуживаю, старый философский мерин? Было бы кощунственным требовать пять олимпийских мин или золотую статую. Я прошу самую малость – почетного обеда в Пританее. Такова моя мера. Я ухожу.

– Мы отдаем должное твоей иронии, Сократ! – Председатель суда улыбался, но глаза его были напряженно-холодными, как у рыси, приготовившейся к прыжку. – За тобой еще остается право назначить штраф. Денежную сумму можно выплачивать по частям…

Философ неколебимо спускался с «камня обиды».

У басилевса мелькнула странная мысль, что он с незапамятных времен знает и ненавидит этого старика с бугристыми надбровьями.

– Еще не поздно, Сократ! Одумайся!

– Все! – ответил философ. – Мое время, кажется, и впрямь истекло. И случайная капля в клепсидре подтверждающе цокнула – будто последний камушек, черный, как плащ бога Таната, упал в бокастый сосуд.

– Сумасшедший! – красным факелом взвился человек в первом ряду.

Зал завозился, погромыхивая, и в смутном однообразном шуме, похожем на отдаленный, споро идущий дождь, все яснее прорезалось холодное, ножевое:

– Смерть! Смерть!

Басилевс внушительно шевелил губами, обращаясь к судьям, и опять началось странное круженье взрослых людей вокруг сосуда, так и не испытавшего ласки оправдательно-белого молока, мягкого шороха белой фессалийской муки. Мертвое, безжизненное падало в глиняный сосуд, в шагах четырех от которого играли и переливались живые солнечные лучи.

В длинных коридорах-пародах стали скапливаться неестественно возбужденные люди, которые, сдерживаемые скифами-стражниками, неумолимо подвигались вперед, чтобы получше разглядеть обвиняемого и выслушать окончательный приговор. Красные витые жгуты в руках стражников были зажаты телами зевак. Блюстители порядка старались честно отработать причитающиеся им три обола, они тужились, нащупывая сапогами опору, пытались высвободить руки, но людское течение безобидными, едва улавливаемыми толчками тащило государственных рабов к сцене. Наконец мокрые от пота рубашки стражников прижались к круговине сцены. Толпа осела и стала растекаться вдоль нее. Возле бокового флигеля уронили большой декорационный щит с изображением винно-черного моря. Кто-то исподтишка швырнул на сцену горсть сушеных фиников, как обычно бросают рассерженные зрители в бездарных актеров, и желтые сморщенные плоды рассыпались рядом с председательским столиком, опирающимся в пол своими раздвоенными бычьими копытцами.

Архонт-басилевс осторожно придавливал черную головку мухи. Он терпеливо дожидался исхода дела. Председателю начало казаться, что он когда-то уже судил такого же человека и вот так же кто-то бросил на сцену несколько сушеных фиников, кажется, их было шесть, и один из них был особенно морщинист, уродлив, разительно напоминая человеческое лицо. Басилевс настороженно сузил глаза и пересчитал финики. Их оказалось, действительно, шесть и крайний справа загадочно улыбался крохотным старческим лицом. Басилевсу стало не по себе. Желая отвлечься, он заговорил с секретарем и вдруг вспомнил, что и тогда так же необязательно заговорил с секретарем. Ему ясно представилось, как секретарь шмыгнул длинным угреватым носом и заложил тростниковую палочку за ухо. Секретарь явственно втянул воздух. Председатель быстро от-вернулся, не желая видеть то, что было дальше… Но память продолжала жить своей независимой жизнью, она подсказывала, что басилевсу нужно непременно представить то, что было потом, когда судьи вынесли смертный приговор старому философу. Что было потом? Кажется, был какой-то скандал. Нет, зал обыкновенно шумел, и человек, приговоренный к смерти, спокойно надел наручники. Кто зачитывал окончательный приговор? Он или этот человек с тростниковой палочкой за оттопыренным по-детски ухом? Пожалуй, на кафедру выходил он и после испытывал устойчивое тягостное чувство…

– Эней! – позвал басилевс начальника стражи.

Человек, стоявший позади, за сценой, и наблюдавший, не мешает ли кто проходить гелиастам на помост, оставил свое место и легким кошачьим шагом подошел к председателю суда. Правая рука Энея придерживала ножны с кинжалом.

– Пусть скифы поднимутся на сцену и возьмут ее в двойное кольцо. Посторонний, ступивший на сцену, считается государственным преступником.

Начальник стражи понимающе прикрыл глаза. Басилевс изучал правую руку Энея. Кажется, и тогда он держал руку на посеребренной рукояти…

– Где мои телохранители? – спросил басилевс.

– Они рядом. Когда им нужно подойти?

– Пусть поднимутся вместе со стражей. И напомни Гемону, чтобы он не стоял у меня за спиной. Неужели нельзя податься хотя бы на шаг в сторону? Иди!

«Что же случилось после? – мучил себя басилевс, понимая, что на этот раз он должен исправить какую-то ошибку. – Что было в зале? Кажется, был необыкновенный шум. Может быть, возникла потасовка? Но почему старик держался со спокойствием олимпионика? А, может, не было смертного приговора? Да, он вел себя так, будто не было никакого приговора. Они оправдали его? Какая нелепость… Но проклятые наручники! – Председатель суда потер глаза, будто по ним ударило давним металлическим блеском. – Эней сам надел на него наручники. Может быть, это озлобило зал?..»

Счетчики быстро, словно стараясь дать басилевсу поменьше времени на обдумывание, пересчитали камушки, и секретарь, почему-то пряча глаза, протянул председателю восковую табличку. Басилевс только повел головой, делая вид, что смотрит – две цифры: 361 и 141 опережающе вспыхнули в его памяти.

– Триста шестьдесят один! – прошептал секретарь, удивляясь странному безразличию председателя.

– Я вижу… – пробурчал басилевс, глядя на неподвижную муху. – Я знаю…

– Граждане ждут приговора.

– Иди и объяви! – Басилевс с ехидцей взглянул в округлившиеся глаза секретаря.

– Но…

– Если, твой голос ослаб, пригласи глашатая. Лидиец, кажется, здесь.

Секретарь сжал аккуратно-канцелярскую ниточку рта и неуверенно пошел к кафедре.

«Пусть будет так…» – подумал человек с ассирийской бородкой и щелчком сбросил со стола мертвую муху.

Мягкий утробный рев родился в смутной глубине зала. Басилевс вздрогнул: он когда-то уже слышал этот рев. И одновременно с ним вздрогнул юноша, сидящий в предпоследнем ряду и старающийся быть незаметным – ему еще не исполнилось двадцати лет, позволяющих посещать судебные процессы.

– …к смертной казни! – докончил секретарь.