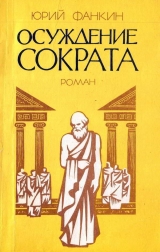

Текст книги "Осуждение Сократа"

Автор книги: Юрий Фанкин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)

Еще долго метались в коридоре ее темные, ранящие душу крики.

Она не приходила к нему уже три дня. Ее выгоревшая повязка, оброненная во время ссоры, лежала в изголовье кровати рядом с флейтой Херефонта. Как-то он принялся разглядывать повязку и нашел в ней вянущую травинку с жестковатым хохолком. Удивляясь и радуясь, Сократ разглядывал полый стебелек, даже пожевал немного волокнистый срез. Стебелек был сладковат, как корень мальвы, но это была какая-то тяжелая сладковатость, густо-пряная, без островатой влажной горчинки, которая могла бы быть у только что сорванного и еще полного жизненных соков растения. Больше он не пробовал на вкус вялую травинку; грустно наклонив рыжеватый хохолок, она торчала в трещине каменной стены. И сверчок, живший неподалеку от теплой банной комнаты, молчал уже три дня.

– …А потом он выпил свежей бычьей крови и умер, – всплыл глуховато-неторопливый голос Критона. – Люди рассказывают, что он жил тогда в Магнезии.

«Кажется, он вспомнил кончину Фемистокла…» – догадался Сократ и, не желая мешать разговору друзей, отошел к противоположной стене и стал медленно прогуливаться по «кругу раздумья», утрамбованному заключенными до твердости молотильного тока.

Новый день закипал пчелиным роем, наполнял медовой желтизной соты тюремных решеток. Где-то тихо и голодно замычала корова, послышался дробный топоток, и протяжно закричал погонщик. Старик остановился на «круге», ожидая хлопок бича, но удара почему-то не последовало. Он посмотрел на Аполлодора с Критоном, занятых беседой, и приблизился к внутреннему порожку. И тут, окончательно высвободившись из пелены раздумий, понял, что жалобный звук, похожий на мычанье, издала коридорная дверь, а понукающий голос принадлежит Ксантиппе. Он ясно представил, как она идет по тесному коридору, покрикивая на нескладного Лампрокла и таща за собой Софрониска, который вынужден бежать вприпрыжку, то и дело обвисая на материнской руке.

– Что ты заступаешь дорогу? Проходи! – Ксантиппа толкнула вперед долговязого Лампрокла и прошла сама, прикрываясь сыном, как щитом. Смущенно обронила в сторону: – С утром тебя, Сократ!

– С утром! – ответил старик грустно и задумчиво.

– Идите! Идите! – Женщина подгоняла детей к отцовской кровати. – Не опрокиньте стол! – Она покосилась на друзей Сократа и сказала излишне громко: – Я вижу, у тебя нет еды. Жаль, я не прихватила маринованных оливок!

– Я просил тебя ничего не приносить… – напомнил Сократ.

– Как же так? Ты должен что-то есть… – будто ничего не слыша, произнесла женщина и ревниво, с вызывающим рывком головы взглянула на Критона с Аполлодором. Закутанная в белый пеплос, она сидела на кровати между шестилетним Софрониском и тринадцатилетним Лампроклом. Рядом с детьми, одетыми в серые застиранные хитоны, Ксантиппа казалась белогрудой голубицей с опущенными, пропыленными крыльями. Одно крыло, неестественно малое, вызывало у Сократа пронзительную жалость – казалось, Ксантиппа обломала свое правое оконечье, и ей теперь не суждено взлететь.

– Не болтай ногами! – сердито сказала Ксантиппа Софрониску, который сидел вполне смирно и сосредоточенно вылепливал кораблик из воска. – Я давно вышла из дома, Сократ. Однако по дороге мне попалась Праксиноя, ты ведь знаешь эту женщину, она стрекочет на весь дем, как быстрохвостая сорока. А потом встретились Ино и Гипсипила. И все они спрашивают в один голос: «Как здоровье почтенного Сократа?».

Мудрец улыбнулся.

– А Ино даже спросила: «Правда ли, твой муж обвиняется в осквернении герм?». Я чуть не плюнула ей в лицо, но вовремя удержалась. Ведь человек должен быть снисходительным к чужой глупости, так, Сократ? Вот я ей и сказала, что гермам отбивают носы лишь пьяные юнцы, а не такой человек, как Сократ, которого дельфийская пифия назвала мудрейшим среди эллинов. Пусть она только попробует усомниться!

И Сократ опять грустновато сощурил глаза.

– Весь город только и говорит о тебе, Сократ. Ко мне подходят незнакомые люди, спрашивают, предлагают вещи, деньги. Я отказываюсь от этих ничтожных подачек. Разве в моем доме не найдется щепотка ладана или кусок ячменной лепешки? Я и сама могу подать милостыню.

– Премудрая Кассандра не нашла бы в твоих словах изъяна! – похвалил Сократ, подходя к жене поближе и всматриваясь в ее осунувшееся лицо. – Как ты жила эти дни, Ксантиппа?

– Она бегала и бегала. Как индюшка! – ворчливо, будто маленький старичок, проговорил Софрониск и, спохватившись, прижал к груди восковой кораблик.

– Прикуси язык! – Ксантиппа размашисто подняла руку, подержала ее в воздухе, словно решая, по какому месту ударить, но так и не ударила. – Посмотри на этого отпрыска, Сократ! Еще вчера он сосал творог сквозь тряпочку, а сегодня не прочь боднуть родную мать. Неблагодарный! Пожалуй, он будет похлеще другого оболтуса! – Лампрокл хмыкнул и на всякий случай отодвинулся от матери.

– Побереги свой бич, Ксантиппа. Разве пристало яблоне корить собственное семя, еще не нашедшее доброй почвы. Глядишь, и оно даст со временем стройный побег – не горбатую ветку. Отведай-ка лучше кунжутного пирога, раздели со мной утреннюю трапезу. – Сократ, приглашая, провел рукой по шершавой, как бычий язык, ребровине стола и впервые обратил внимание на два бронзовых сосуда. – Откуда здесь вазы? – негромко спросил он и, подняв сосуды, легонько ударил друг о друга.

Печально-жужжащий звон поплыл, медленно затухая. Неожиданно звук стал возвращаться – казалось, вылетевший шмель надумал в последний раз проверить свое жилище. И все, даже дети, прислушались к низкому тревожному звуку.

– Кажется, я теряю память, Сократ, – жалобно сказала женщина и метнула на мужа испытующий взгляд, словно желая удостовериться: а стоит ли ему говорить об этом? Сократ кивнул головой. – У меня такое чувство, что я забыла что-то важное, и, если не вспомню, случится беда. Какой-то голос взывает без конца: «Вспомни, вспомни…» Очень знакомый голос. Иногда мне кажется: просит покойная мать, иногда – ты. И не то чтобы строго просит, а будто дитя-несмысленыша уговаривает: «Вспомни…» Я уж тертую редьку к голове прикладывала, и это не помогает. Ты знаешь, что я вчера подумала? Только не смейся надо мной! – Ксантиппа перешла на шепот: – Может, ко мне в ухо забралась пиявка, когда я мыла волосы в Илиссе? Забралась и живет вот здесь! – Женщина ворохнула волосы. – Право, я чувствую, какое-то пятно. Оно становится то больше, то меньше. Это пиявка высасывает мою память. Чему ты улыбаешься? Не веришь мне?

– Верю, моя дорогая Ксантиппа, и сочувствую. Только напрасно ты обвиняешь пиявку. Она виновата не больше, чем я в осквернении герм.

– Я верю тебе, Сократ, но это… – Женщина страдальчески поморщилась, не зная, как назвать испытание, доставшееся ей. – Это измучило меня хуже болезни. Третьего дня, под утро, мне приснился сон. Ты куда-то собираешься, на тебе короткий плащ, как у охотников. Я протягиваю узелок с пищей – ты отказываешься. «Тогда возьми жертвенный ладан!» – говорю я, но ты, как пресытившийся бык, мотаешь головой. Я хожу из комнаты в чулан, из чулана в комнату, а ты стоишь и что-то ждешь от меня. И лицо у тебя какое-то странное. Я не могу понять, смеешься ты или сочувствуешь. Под ногами у меня валяется пряжа, белые клубки. «Может, ты возьмешь немного денег?» – спрашиваю я, но ты не желаешь слушать – отворачиваешься. Я зову Лампрокла и прошу, чтобы он принес бабки из костей дикого козла. Великие боги! Какая глупость только не приснится! А ты все ждешь, хотя и куда-то торопишься. Встанешь на порог, постоишь и опять спускаешься в комнату. И мне почему-то кажется, что когда-то давно я провожала тебя и хорошо знала, что следует дать в долгую и трудную дорогу. «Может, ты захватишь корень мальвы? – спрашиваю я. – Ты же ел в детстве корень мальвы…» О, счастье, – ты уже протягиваешь руку, но в последний момент тебя что-то смутило. Я чуть не плачу, мне так хочется, чтобы ты что-то взял, но не знаю – что. Кричу криком: «Заклинаю тебя Зевсом, скажи, что тебе нужно?» А ты рассмеялся и говоришь: «Может, Ино одолжит мне щипцы для завивки волос?» – Женщина возмущенно замолкла.

– А-я-яй! Как он мог сказать такое! – Мудрец прикрыл ладонью лысую голову.

– Вот-вот. Всегда у него какие-то шутки. Я сбилась с ног, желая помочь, а он как ни в чем не бывало чешет язык… – продолжала жаловаться Ксантиппа.

– Надеюсь, ты вправила ему ум? – поинтересовался Сократ.

– Да! – азартно откликнулась женщина. – Пусть простит меня Афродита, но… – И смущенно замолчала, увидев перед собой смеющиеся глаза Сократа.

– Что же ты молчишь? Разве мои бока болят за того Сократа?

– Я вцепилась тебе, то есть ему, в бороду.

– А дальше? Говори! Я изнываю, как покойный Атрей на петушиных боях.

– Но борода оказалась гладкой, умащенной – так и выскользнула из рук. Однако хватит. Мне, право, неловко говорить об этом.

– Что же было дальше? Ушел этот несносный человек или остался ждать?

– Ушел, – неохотно сказала женщина. – Напялил на голову пыльную кудель и ушел, смеясь, Что-то крикнул на прощанье. Никак не вспомню этих слов. – Она обхватила колени, и два ее крыла, большое и малое, словно подались вверх – казалось, она делала еще одно усилие взлететь.

Снаружи долетали шорохи, птичий писк.

– Потом я бросилась за тобой, наступила на белый клубок пряжи и упала. Это дурной знак, Сократ!

– Дурной! – согласился мудрец.

Помолчали, нехорошо, тягостно.

– Ты все же попробуй пирог, – неуверенно сказал Сократ. – И детям дай. – Он хотел погладить белесые кудряшки Софрониска, но сын диковато отстранился. – Ешьте, я не буду вам мешать! – И отошел к своим друзьям, которые вяло продолжали уже порядком надоевший разговор.

Вскоре пришли Гермоген, Менексен, Критобул и Федон, долго и радостно жали руку Сократа, а следом за ними явился черный от загара Ктесипп, который работал вместе с отцом на деревенской усадьбе и ничего не знал о прибытии «Паралии». Ктесипп растрогал Учителя тем, что принес не пищу, а книжный свиток со стихами. Гости украдкой, будто ворованное, стали выкладывать на стол фрукты, колбасы, печенье. Возле бронзовых башенок выросла обводная стена пищи. Софрониск с интересом наблюдал, как великорослые мужи мастерили диковинную крепость. Сократ попросил Скифа освободить стол, но тот, по обыкновению, медлил. Пришел еще один прислужник Одиннадцати, высокий, крутоплечий, встал в дверях, рассматривая Сократа и гостей.

Гости жались к Сократу, как пчелы к матке, собирающейся навсегда покинуть улей. Одни откровенно печалились, другие притворно бодрились, но все одинаково сторонились разговоров о смерти. И когда Эпиген нечаянно упомянул имя Ферамена, приговоренного к смерти в правление Тридцати и вынужденного без суда и следствия принять печальный кубок цикуты, на него так красноречиво посмотрели, что Эпиген без промедления замолк и низко опустил голову. Сократ подходил к жене и детям, возвращался к своим друзьям и, заметив, что Ксантиппа начинает тяготиться его отсутствием и бросать косые взгляды на пришедших, снова шел к жене, говорил с ней ласково и терпеливо, как с больным ребенком. Софрониск осмелел и стал дергать отца за бороду. Друзья, обычно засыпающие Сократа вопросами, на этот раз сдержанно помалкивали. Они жадно всматривались в Учителя, стараясь запомнить каждое его слово, каждый жест, но Сок-рат, вопреки обыкновению, был сегодня малоречив. Он ходил своим неторопливым шажком, тепло поглядывал на собравшихся, касался их волос, плеч, однажды даже пожал руки Гермогену, будто прощаясь, а, может, благодаря – кто знает, что означало это рукопожатие?

Тем временем Гелиос уже достиг вершины голубой горы и стал медленно скатываться вниз.

– Что вы собираетесь делать с едой? – вдруг спросил человек, подпирающий тюремную притолоку. – Не выбрасывать же ее бесприютным псам! – Голос у него был какой-то визгливый, несмазанный.

Все поняли, что прислужник желает воспользоваться принесенным, пока приговоренный к смерти жив – брать пищу у мертвого и употреблять ее как обычную было бы святотатством.

– Можешь унести все! – сказал Скиф. – И, ради всех богов, займись своим делом!

– На что ты намекаешь? – развязно спросил прислужник, подходя к столу. – Можешь не беспокоиться, зерна я уже стер. Клянусь черным плащом Таната, они разойдутся в чаше быстрей снеговой пушинки.

– Благодарю тебя, – сказал мудрец. – Мне, право, неловко, что я всем доставил столько хлопот. Судьи меня терпеливо выслушивали, сторожа крепко запирали по ночам, и вот теперь для моей же пользы понадобилось тщательно стереть зерна цикуты – чего доброго, я еще окажусь повинным в чужих мозолях!

Друзья Сократа, поначалу обезоруженные бесцеремонным тоном служителя, заулыбались.

– Я получаю три ежедневных обола, – будто перед кем-то оправдываясь, сказал стиратель зерен.

– Собирай, не мешкай! – напомнил Скиф.

– Целая Агора собралась… – скрипел прислужник, накладывая обеими руками. – Разве это порядок? К Гипподаму допустили только жену и единоутробного брата, а здесь ходят все. Не тюрьма, а пирейская гостиница.

– О чем твоя печаль? – спросил Скиф. – Тиресий велел пускать сегодня каждого, кто придет.

– Ну, что ж, – смягчился молодой прислужник, – я не распоряжаюсь архонтским жезлом…

Наполнив корзину верхом, служитель принялся складывать остатки пищи в подол. Скиф, хмурясь, помогал ему. Все, кроме Сократа, наблюдали, как быстро опустошается стол. Выставив подол и мелко перебирая ногами, молодой прислужник удалился, сопровождаемый Скифом.

Гости опять заговорили, не теряя из виду Сократа. Философ почувствовал, что сегодня, в день расставания души с телом, друзья придают самым обыкновенным его словам какое-то преувеличенное, не свойственное им значение. Мнительный Менексен вдруг вообразил, что Учитель уделяет другим больше внимания, чем ему. Желая сделать приятное Менексену, старик несколько раз заговаривал с ним, но тот продолжал стоять в стороне ото всех с опущенными уголками губ и смилостивился лишь тогда, когда философ попросил его об одолжении – передать флейту Великому хулителю. Ксантиппа, безучастно разглаживая на коленях забытую повязку, вспомнила, что в тюремном дворике дожидаются женщины, пришедшие с ней. Сократ нахмурился и попросил отпустить их – ведь он сам омыл собственное тело – но Ксантиппа не согласилась: женщины еще были нужны для свершения каких-то обрядов. Сократ не стал настаивать на своем, хотя ему стало неловко оттого, что именно он заставляет ждать в полуденную жару женщин, у которых и без того хватает забот.

Вошел, отдуваясь, Скиф с длинными скамейками, прижатыми к бокам. Гости с притворным рвением бросились рассуждать, куда поставить эти скамейки: то ли на свету, недалеко от входа, то ли возле стола, где было темнее.

– Что вы там соорудили? – поинтересовался мудрец у высокого мрачного Гермогена. – Сдается мне, это очень похоже на алтарь Сократа Плешивого!

Улыбнулся Гермоген – будто собирался заплакать. И Сократу подумалось о том, сколько ненужных страданий может принести чаша цикуты, испитая на глазах жены и друзей.

– Будь милосерден, дай мне воды, – жалобно попросил Критон старого прислужника. – Я хочу пить, как Тантал. Наверное, с рыбы. Когда поешь рыбное, всегда тянет к воде.

– Хорошо! – согласился Скиф и направился к дальней, торцовой стене, чтобы захватить шест, которым снимал паутину.

И сразу же Сократ подошел к Скифу, взял его за локоть, словно опасаясь, что тот недослушает и уйдет. Они говорили очень тихо. Скиф мялся, вздыхал. Потом Скиф взял шест, и они пошли, переговариваясь. У порога прислужник остановился, нерешительно подергал бороду, что-то сказал. Сократ опять дотронулся до его руки, говорил мягко, понуждающе…

– Вы, наверно, берете воду из Дионисиева ключа? – сказал Критон, поднося ко рту в холодных накрапах чашу.

– Из Дионисиева, – неохотно ответил Скиф.

– Может, и ты хочешь пить? – Критон повернулся к Сократу и нечаянно плеснул себе на плащ. – Мы ведь вместе ели рыбу.

– Пей, пей! – улыбнулся Сократ. – Всем хватит воды.

Критон пил жадно, запрокинув голову. Кадык ходил вверх-вниз, топорща серебристую поросль на шее.

– Боги! Я выпил все! – удивился Критон. Для убедительности опрокинул чашу.

Беззвучно стекали на пол последние капли.

– Не беспокойся, Критон, – сказал мудрец. – Скиф принесет мне другую чашу. – Он положил руку на грустно-покатое плечо прислужника. – Помоги же жаждущему, мой добрый Скиф!

Раб задумчиво взял чашу, долго смотрел на дно ее, потом живо и внимательно поглядел на друзей Сократа, которые, ничего не подозревая, кучились на свету, вздохнул, как усталый обозный мул, и медленно пошел к выходу. Сократу начало казаться, что старый прислужник уже никогда не вернется, но наконец в глухой тишине коридора послышались неторопливые, тянущие за душу шаги, и молочные пятна света обозначили край бронзовой чаши, которую человек держал напротив сердца. Мудрец принял сосуд из подрагивающих рук раба, заглянул – в сосуде лениво покачивалась темная с зеленоватым оттенком вода, она заполняла чашу лишь наполовину – и, проведя ладонью по сухим, запекшимся губам, сделал свой первый, пробующий, глоток. Он ощутил на языке, особенно на его чувствительных боковинах, терпкую травяную горечь, и в горле на мгновенье родилась рвотная отталкивающая судорога, но он преодолел ее воспоминанием – когда-то в детстве покойная Фенарета поила его горькой настойкой от кашля – и следующий глоток дался намного проще, а потом пилось совсем легко, как по накатанному, и даже пришла мысль о том, что, может быть, старый Скиф поволновался и принес питья меньше, чем следует.

– Оставь и мне глоток, – попросил Ктесипп.

– Э, нет, – сказал мудрец, придерживая сосуд на груди. – Не лишай меня и малой капли удовольствия.

И, насмешливо шуря глаза, допил свою чашу до конца.

– Благодарю тебя, друг! – Сократ вложил чашу в непослушные руки раба. – Я часто буду вспоминать тебя на островах Блаженных.

Медленно прошелся по «кругу раздумья». Взглянул на жену.

– Ела ли ты пирог, Ксантиппа?

– Пирог? – Женщина выпрямила стан, плечи ее моложаво округлились. – Право, не помню. На пальцах какие-то крошки. Кажется, ела.

– Я хотел узнать, как он показался тебе на вкус?

Морщила гладкий лоб, припоминала.

– Сладкий… Да, очень сладкий. Где-то я ела точно такой же.

– В моем доме. На свадебном пиру.

– Да, да. Как я могла забыть? Это было еще до снятия покрывала. Только знаешь что? – Она помолчала, хорошея лицом. – Тот пирог все же был вкуснее. Этот пирог, конечно, превосходен, но, пожалуй, на этот раз истолкли не очень свежие семена. Как ты думаешь? Тот пирог был лучше?

– Лучше, – подтвердил мудрец, сглатывая горьковатую слюну.

За окном просили есть оперяющиеся птенцы.

Он опять заходил по кругу, прислушиваясь к себе. Вдруг под левой ступней шелохнулся холодок, еще шелохнулся, более уверенно, податливым ледком пристывая к подошве – казалось, огрубелая кожа стала младенчески нежной.

– Позови остальных, – попросил Сократ Критона.

Друзья, ни о чем не спрашивая, подошли, встали тесным кругом, словно воины, защищающие раненого вождя. Он выжидательно покусал губы и начал свой прощальный бессловесный огляд. Каждому заглянул в глаза, прикоснувшись на память легонько к руке или обнаженному плечу, потом медленно смежил веки, как бы пробуя жить новой, запредельной жизнью, спокойно взглянул и сказал:

– Пора!..

Люди стояли окаменело. Кто-то сдавленно всхлипнул.

– Ты хочешь, чтобы мы ушли? – ломким от волнения голосом заговорил Гермоген. – Но почему? Ведь есть еще время.

– Нет, мой милый, – задумчиво сказал старик. – Моя колесница уже ступила на двенадцатый круг. Пора расходиться. Только не нужно говорить «гюгиайне». До утра, мои друзья! Ты останься, Критон, – тихо добавил он и, взяв за локти Гермогена, будто непослушного ученика, повел туда, где траурно чернел коридорный проход. И остальные тоже пошли. Некоторые задерживались, другие обходили их. Никто не заметил, как Учитель оставил печальные, как у молящегося, локти Гермогена. И когда продолжали идти нескончаемым коридором к белой, зажатой дверью полоске света, всем по-прежнему казалось, что Сократ идет впереди.

А старик подходил на непослушных ногах к жене, и она, поняв, что сейчас должно решиться что-то важное, оробело вставала с кровати, и дети, захваченные ее движением, тоже покидали свои насиженные места, жались к матери, как два испуганных крыла.

– Дай же мне твою руку, моя добрая Ксантиппа!

Она, ничего не понимая, оглядела свою загорелую руку с тонким безглазым перстнем и протянула мужу. Протянула неловко, просяще – ладонью кверху. Он взял ее холодноватые пальцы и поцеловал руку у запястья, где мягко, как проклевывающийся птенец, вздрагивала жилка.

– Подожди во дворе, Ксантиппа. Я скоро…

– Ты гонишь нас? – с обидой спросила она.

– Так нужно. Я хотел бы отдохнуть перед дорогой, – Сократ наклонился и поцеловал детей в теплые, пахнущие птичьим пухом затылки.

– Ты куда собираешься? – надувая щеки, спросил Софрониск. Лампрокл предупреждающе ткнул брата в бок.

– Не ссорьтесь, – ласково сказал Сократ, притягивая к себе ручонку Софрониска с восковым корабликом. – Я собираюсь в дальнее плавание, мой милый Софрониск. Оно протянется не меньше, чем Сицилийская экспедиция. Жди меня и не ссорься с братом – ведь не ссорятся же пальцы на одной руке. Растите настоящими красавцами, слушайтесь мать…

– Идемте! – слабо вскрикнула Ксантиппа и быстро закусила губу, боясь расплакаться. Схватила за плечи своих сыновей и пошла неуверенной походкой. Старик отвернулся, чтобы не видеть…

Он слышал, как она уходила. Она уходила очень долго, и ему даже подумалось, что Ксантиппа никогда не уйдет. Но вот смолкло поскрипывание ее сандалий, и он ощутил холодные расползающиеся щупальцы у живота. Холод словно исходил от белого плаща. Волоча ноги, Сократ забрался на низкое тюремное ложе, положил голову на деревянную плаху. Горечи во рту почему-то не чувствовалось.

– Ты, должно быть, догадался, Критон?

– Да, ты пил… – Критон недоговорил: тесным кольцом захватило горло, и слезы заручьились по осунувшемуся лицу.

– Не печалься, Критон. Человек умирает начиная с появленья на свет. И плакать сегодня – все равно что лить слезы в день своего рождения.

– Рассудком я понимаю, но сердцем – нет, – сказал Критон, утирая слезы.

Помолчали.

– Я хочу попросить тебя, – Сократ, лежавший навзничь, скосил глаза на Критона. – Ради бога Дружбы, не откажи. Некоторые люди утверждают, что душа не сразу покидает свою временную обитель. Когда новорожденный… – Старик улыбнулся. – Я хотел сказать: когда сходящий в Аид не в состоянии шевельнуть пальцем, душа якобы еще ютится в нем и хорошо слышит, что происходит рядом. Старый любопытный Сократ хотел бы убедиться, так ли это, не присочинили тут что-нибудь досужие люди? Скоро мой телесный плащ бессильно прильнет к ложу, и ты скажи мне хоть несколько слов. Мне будет приятно знать, что ты говоришь не просто так, а для меня.

– Что же я скажу? – понуро спросил Критон.

– Прочитай хотя бы любимого нами Пиндара. «О блестящие, фиалками венчанные…» Помнишь?

– Хорошо, – сказал Критон, хотя пожелание друга показалось ему очередной причудой. Морща лицо, стал кутать заледенелые колени Сократа овечьей шкурой.

Мудрец лежал с закрытыми глазами и чувствовал, как копошащееся, темное, вытесненное из него утром животворящим светом, вновь возвращается, и остатки солнца отступают пред неодолимым напором куда-то за пределы бренного тела. Он знал, что это отступление не вечно, и ясноликие войска Гелиоса, послушные зову утренней трубы, вновь перейдут в атаку, направив свои огненные стрелы в сторону трусливо отползающей тьмы… Сократ чуть приподнялся, отыскал взглядом Критона, Скифа, стоящего в ногах, значительно посмотрел в дальний угол, завешенный кисеей меркнущего света.

– Вас тут трое… – И спокойно опустил голову.

– Нет, нас двое, – поправил Критон.

– Отчего же? – возразил мудрец. Его веки подрагивали, как крылья полоненной бабочки. – И мой «Демонион» тоже здесь.

«У него помутился разум», – подумал Критон.

– Я… никак не убегу… от вас, – с усилием продолжал Сократ, улыбаясь. – Будь добр, Критон… принеси петуха… Асклепию. – Лучи морщинок сложились в последнюю улыбку. – Нужно отпраздновать… мое благополучное рождение. – И облегченно вытянулся во весь рост.

Архонт Тиресий и его сын Этеокл, сопровождаемые рабом с факелом, увидели у ложа Сократа странного, похожего на сумасшедшего старика. Заламывая руки и плача, он распевал вполголоса:

– О блестящие, фиалками венчанные… воспеваемые в песнях… ты слышишь меня, Сократ?..славные Афины, оплот Греции, божественный город… Это я говорю тебе, Сократ!..

– Что произошло? Он уже принял яд? – тихо спросил Тиресий, наклоняясь к Сократу. Раб услужливо выставил факел, осветивший неподвижное лицо.

– Убери факел, – быстро сказал архонт. – Закройте ему глаза.

– Он сам закрыл глаза, – промолвил Скиф.

– Что? – Брови Тиресия удивленно подскочили. – Какая нелепость! Закройте!

Монотонно наговаривая «Дифирамб в честь афинян», Критон подошел к столу, слепо пошарил руками, отыскивая вазы. Он считал священным долгом отогнать злых демонов от бездыханного тела друга. И поплыл тянучий, отдающийся в сердце звон. Будто далекий сторожевой колокол предупреждал беспечных эллинов о варварском нашествии.

Этеокл стоял у изголовья старика и беззвучно плакал.

И траурно окаймленное пламя похрустывало и металось, тщетно стараясь отстранить ползучие шупальцы торжествующей темноты.

Вот и закончился твой двенадцатый круг, Сократ! Пока не вошли сюда женщины, отдохни еще немного на жестком тюремном ложе, принадлежа всем и одновременно никому не принадлежа.

Завтра положат на гору хвороста твое легкое, запеленутое, как у ребенка, тело, и старый друг Критон поднесет факел к сухим кипарисовым веткам, а Гермоген подбросит горсть серы, чтобы лучше горело.

Ты будешь светло гореть, Сократ: без черного дыма и тяжкого смрада.

А потом плеснут душистым вином на догорающие угли, соберут твой пепел и кости. Чем омоют твои кости? Не покупным ассирийским елеем, а белым коровьим молоком, пахнущим теплым выменем и горьковатой полынью.

До восхода солнца под заунывное пенье похоронных флейт-гингр отнесут твой прах за городские ворота и закопают на старом Пирейском кладбище в отцовском срубе – так ты хотел, Сократ!

Не будет на твоем погребенье наемных плакальщиц. Жена и друзья прольют слезы над твоей могилой. И на свежем холме, орошенном молоком, вином и медом, будут лежать скорбные пряди волос Критона, Критобула, Гермогена, Федона… Седые и вьющиеся, как гиацинтов цвет, пряди будут лежать на твоей могиле, Сократ!

На третий, девятый и тридцатый день придут к тебе друзья и близкие, опустятся на колени возле намогильного камня, согретого солнцем. И спросят друзья, не нужно ли тебе вина или хлеба, не хотел бы ты послушать сладкозвучную флейту? И старому Критону покажется, что ты тихо попросишь светильник…

Так ты будешь лежать около дороги, по которой бойко катятся военные колесницы и натужливо скрипят неповоротливые крестьянские телеги, в виду большого и обильного людьми города, где множество храмов.

Каких только храмов нет в Афинах! Храм Зевса-Отца, Афродиты Любящей, храм бога войны Ареса-Эниалия, бога Гефеста – бога Кузнеца… И только еще не высится храм той светлоликой богини, которой ты отважно служил, философ Сократ. Но пробьет заветный утренний час – воздвигнутся и запоют на ветру белые струмы колонн, и встанет посредине нового храма статуя богини Правды, прекрасная в своей наготе.

Где будет стоять этот величественный храм, плоть от плоти храма Любви? Не на твоей ли скромной могиле? Ты ведь знаешь, что храм Паллады в Лариссе был когда-то могилой Акризия, а могила Эрихтония легла в основанье афинского храма Минервы Полиады. 44

Некоторые древние храмы создавались на месте захоронения почитаемых соотечественников.

[Закрыть]

Так уж ведется, что храмы воздвигаются на человечьих могилах, Сократ!