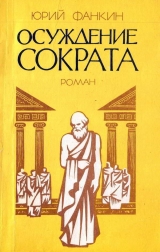

Текст книги "Осуждение Сократа"

Автор книги: Юрий Фанкин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)

Осуждение Сократа

Рецензент А. П. Василевский, член СП СССР

ОТ АВТОРА

Одной из самых прекрасных и трагических фигур античного мира является философ Сократ. Сын простого каменотеса-ваятеля, рано приобщившийся к наукам, Сократ демократизировал философию, сделал ее достоянием многих лишенных специального образования людей. Если его знаменитые предшественники (Анаксагор, Демокрит) были натурфилософами, изучавшими природу, происхождение мира и его развитие, то Сократ главным объектом своего внимания сделал человека и человеческие дела. Постигая разнообразие общественных явлений, Сократ усовершенствовал диалектику натурфилософов, глубоко изучил мир человеческого мышления и социальных отношений. «Он исследовал, – писал его ученик Ксенофонт Афинский, – что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и неблагоразумие, что храбрость и что трусость, что государство и что государственный муж, что власть над людьми, что человек, способный властвовать над людьми, и так далее…»

Босой, неприхотливо одетый, Сократ в окружении своих учеников часто появлялся на афинской рыночной площади, Агоре, посещал грамматические школы и гимнасии. И всюду он заговаривал со знакомыми и незнакомыми людьми, с лукавым добродушием высмеивая недостатки и ядовито бичуя пороки. Каждого, в том числе и себя, афинский мудрец испытывал на добродетель.

В диалоге Платона «Пир» так характеризуются беседы Сократа. «…В самом деле, если послушать Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца-сатира. На языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они содержательны, а потом, что речи эти божественны, что они таят в себе множество изваяний добродетели и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства».

Нужно сказать, что причин для конфликта мыслителя с обществом тогда было немало. Сократ жил в то время, когда рушилась афинская рабовладельческая демократия, достигшая пышного расцвета в пору правления «первого из мужей» – Перикла. Пелопонесская война (431–404 гг. до н. э.), вызванная соперничеством Афин и Спарты, способствовала разложению классов и сословий, показала несостоятельность колониальной политики афинян. В государстве разрасталась язва коррупции, стяжательства, политической демагогии. Идеалы гражданственности и патриотизма были преданы забвению. Сократ, остро ощущая надвигающуюся катастрофу, понимал не только ограниченность демократии, основанной на рабстве, но и всю несостоятельность олигархов, совершивших переворот в Афинах (404 г.). Понятие Сократа об общественной справедливости никак не согласовывалось с деятельностью тогдашних политических институтов.

Внешне безобидная, но разрушительная деятельность человека, не принадлежавшего ни к одной из политических партий, должна была в конце концов закончиться трагически. И однажды против Сократа было выдвинуто обвинение в том, что он не признает богов, которых признавали все, и развращает своими речами молодежь. С обвинением выступил малоизвестный дифирамбический поэт Мелет, в свое время активно помогавший олигархам, но главной фигурой, идейным вдохновителем обвинения являлся богатый кожевник Анит – сторонник рабовладельческой демократии.

В исторических источниках есть указания на то, что Анит обиделся на Сократа из-за ремесленников, а Мелет – из-за поэтов, однако личные обиды едва ли могли играть главенствующую роль. Дело не в личных обидах, которые могли скорее послужить поводом к обвинению. Суть заключается в том, что в бескомпромиссной схватке столкнулись два противоположных мироощущения: охранительно-прагматичное и свободолюбиво-философское.

Ступив на «камень ответчика», Сократ остался верным своим идеалам. Убежденный в том, что настоящий философ должен поступать в соответствии со своими воззрениями, он доказал это тысячам соотечественников, решительно отклонив возможность откупиться или уйти в изгнание.

Очень глубокую и верную трактовку исторической роли Сократа дали К. Маркс и Ф. Энгельс, отметившие, что он является не изрекателем отвлеченных философских идей, а «воплощает в себе – как в своей жизни, так и в своем учении – цель, добро. Он мудрец, и таким вошел в практическое движение».

Памятуя о том, что Сократ выступает олицетворением античной философской мысли, я придал в романе первостепенное значение поведению и поступкам героя.

Мне думается, высоконравственный облик главного героя, вся идейно-эстетическая направленность произведения представят интерес для современных читателей, и особенно для молодежи, которую не могут не волновать вопросы добра и зла, честности и бескорыстия, преданного служения высоким общественным идеалам.

1

Раб-фригиец наконец одолел череду раскаленных солнцем ступеней, которые поднимались долго, необычайно долго, – казалось, они обрываются возле самого неба, – и вязкой походкой уставшего человека вошел в храм Совоокой.

Бело-розовый пентелийский мрамор дышал свежестью, словно утреннее море. Около алтаря стояли люди в праздничных плащах – белых, голубых, пурпурных… Зеленолистые венки обвивали головы молящихся. Курились благовонные смолы, пьянили и рождали в душе немой восторг.

Раб огляделся. Деревянная скрижаль, зажатая под мышкой, высовывалась и делала его похожим на рыночного горбуна Херефонта. Возле стены, украшенной трофейным оружием, стояли дощечки с обвинениями. Раб подошел и поставил свою, пятую. Он поставил ее с той будничной простотой, с какой подают на стол господина горшок с разварившейся кашей, и его правая рука без большого пальца, отрубленного победителями, – афиняне оберегали себя от чужих копий – теперь безо всяких помех делала постыдное, рабское дело.

Оружие и доносы. Слава и позор. Здесь они были рядом.

Фригиец не торопился на улицу, под огненный поток стрел бога Гелиоса. Он заложил руки за спину и сделал вид, что читает доносы. Для убедительности он даже шевелил сухими, в поперечных трещинах губами.

Из-за мерцающей искрами колонны вышел человек в красном плаще. Тополевый серебристый венок и волосы, старательно умащенные оливковым маслом, говорили о том, что он совершил приношение. Это был Тиресий, один из архонтов, надзирающих за афинскими тюрьмами. Скрипя кожаными сандалиями, он подошел к фригийцу. Архонта не очень интересовала суть самих обвинений. За годы своей службы он убедился в том, что даже безупречного гражданина можно обвинить в чем угодно: в клятвопреступлении, воровстве, подлоге, оскорблении богов… Сам Тиресий, опасаясь профессиональных доносчиков-сикофантов, редко у кого обедал, а если и вел разговор с малознакомыми людьми, то просеивал каждое слово, будто муку для жертвенной лепешки.

Так кто же и кого обвиняет? Никострат против Феора, Пелоп против Тимея… Пока что имена ничего не говорили Тиресию. Но последнее обвинение, которое принес фригиец, заставило архонта оживиться. Мелет против Сократа… Сократ! И Тиресий прочитал последний донос, не пропуская ни одного слова.

«Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из дема Алопеки. Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает народ, и вводит других, новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание – смерть».

Тиресий представил себе Сократа, босого, с нечесаной бородой, в линялом плаще, наброшенном на голое тело, и мрачно усмехнулся. «Требуемое наказание – смерть». Не слишком ли велика мера для философа? А кто же такой Мелет? Архонт задумался. Уж не тот ли самый молодой поэт, сочинитель дифирамбов? Можно поклясться Зевсом, он довольно смел, этот Мелет! Интересно, на что он рассчитывал? Вряд ли судьи-гелиасты поддержат его. Если же обвинение отклонят, то Мелету придется платить штраф. Неужели ему не жаль выбрасывать на ветер десять мин? А, может быть, к услугам Мелета чужой кошелек? Тогда все ясно. Смутные времена! Сын сводит счеты с отцом, брат с братом, должник доносит на кредитора, преступник на свидетеля. Кто виноват, едва ли разберутся справедливейшие из судей. Ясно одно: афинянами правит зависть. Завидуют всему: должностям и одежде, добродетели и уму. Сторонники олигархии поносят демократов, демократы ненавидят власть избранных. Самые наглые рвутся к почетным должностям, оттеснив добропорядочных. Кто сейчас думает о судьбе Афин? Теперь за деревом ухаживают ради плодов, мало заботясь о стволе и корнях. К чему это приведет? Дурные виночерпии стоят во главе государства, не умея развести охмеляющую свободу в нужной пропорции. Рядом с свободомыслием – блуд ума, за словами об общественной пользе скрывается личная корысть. В чем же провинился этот Сократ, который, как известно, не принадлежит ни к одной из враждующих партий? Говорят, он считает философию главной наставницей в жизни и невысокого мнения о существующих государственных законах…

Тиресий с любопытством оглядел фригийца. Раб Мелета зябко шевельнул плечами и нехотя направился к выходу. Ему не понравилось внимание чужого господина.

Афина Парфенос, выточенная из слоновой кости, в золоченой одежде, опадающей крупными складками, стояла на своем постаменте, опираясь левой рукою на щит. Она смотрела поверх людей и загадочно улыбалась.

…Размышлял архонт. Уходил, озираясь, раб. Глядела богиня. Метались жадные языки жертвенного огня, и зерна ячменя, которыми жрецы осыпали жертвоприношения, попав в жар, наливались яростной краснотой и, потрескивая, сгорали, оставляя кисловатый запах домашнего очага.

Жертвы богам.

Жертвы людям.

Людям больше всего приносится жертв.

В глазах Ксантиппы блеснули молнии. Они предвещали грозу. И гроза пришла: полетели ячменные лепешки на стол, загремела посуда.

– На, возьми! Пусть подавятся твои бездельники!

Голосом Ксантиппа не уступала самому Громовержцу.

– Великие боги, закройте мне глаза тяжелыми вратами – я не хочу больше видеть этого пустомелю! Уходи прочь, пока я не взяла скалку! Иди-иди! Измеряй воздух, философствуй над тенью глупого осла!

Старый философ, смущенно улыбаясь, взял две лепешки: одну для горбуна Херефонта, другую – для общего обеда в складчину, – тщательно завернул пищу в тряпицу, нащупал в темном углу свою палку и, не обращая внимания на яростные выкрики жены, вышел на улицу.

Стояло раннее летнее утро. Голубые тени платанов лежали на каменной, с выбоинами мостовой. Мостовая была узка – на ней едва разъезжались две повозки, и на пологих обочинах, залитых помоями, серели груды пепла.

Путь мудреца лежал на Агору – рыночную площадь. Сократ шел своей обычной дорогой, и воробьи, греющиеся в дорожной пыли, выпархивали из-под его босых ног. Когда он обходил Кислую лужу, его догнала громыхающая повозка.

– Эй, остерегись!

Сократ обернулся, увидел среди корзин с зеленью войлочную крестьянскую шляпу и быстро попятился к обочине. Но грязная ось колеса продолжала двигаться прямо на философа, и он, нелепо взмахнув руками, сполз вниз, на кучу свежего пепла. Пепел был подернут дымком, и, едва встав на остатки жертвенного огня, Сократ почувствовал легкое покалыванье. Подошва у него была крепкая, задубенелая – и зимой и летом старик ходил босиком, – и поэтому он не сделал испуганного, суетливого движения, а продолжал как ни в чем не бывало стоять на тлеющих можжевеловых углях.

– Ради Зевса, прости! – крикнул крестьянин, сердито косясь на своего вола.

Грянул бич, и повозка затарахтела еще сильнее. Сократ перешагнул обгоревшие кости животного и, помогая себе палкой, поднялся на дорогу. До Агоры оставалось около двух стадий. Все больше попадалось прохожих, все чаще встречались четырехугольные каменные столбы с изображением наверху бога Гермеса, покровителя торговли и путешествий. Приближающийся рынок гудел большой раковиной, и в этом ровном ветряном гуле уже начинали выплескиваться высокие голоса:

– Угри!..

– …Зевсом!

– …айте сыр!

Сократ обогнул мастерскую щитов, и тут рынок обрушился на него веселой волной, захватил и понес вдоль торговых рядов. Галдели покупатели и орали торговцы. Выли флейты, и ржали лошади. Дрались солдаты, и пьяная женщина плакала, прислонившись к трибуне глашатая.

Нужно было найти Херефонта. Великий хулитель и первый флейтист жил тут же, на рыночной площади, недалеко от зеленных рядов. Подойдя к тростниковому шалашу, Сократ нагнулся и позвал:

– Эй, Херефонт!

Горбун не отзывался. На всякий случай Сократ пощупал палкой в глубине шалаша – звякнули и раскатились пустые фляжки. Мудрец выпрямился и огляделся по сторонам. Унылое лицо Филонида сразу же бросилось ему в глаза. Богатый мельник с безутешным видом заглядывал в лотки, ворошил зелень и тяжело вздыхал. Высокий – в пять локтей – раб шел за ним с большой корзиной, набитой покупками, и старался показать, что горюет вместе с хозяином.

– Привет Филониду!

– Здравствуй, Сократ!

Мельник еще ниже опустил уголки рта и подошел к Сократу: ему, видно, не терпелось поделиться своей печалью.

– Что с тобой, почтенный Филонид? Почему ты не весел?

Раб скорбно кривил губы, а живые глаза его так и брызгали смехом.

– Горе мне! – жалобным голосом заговорил Филонид. – Ты ведь знаешь, я недавно ходил в Дельфы. – Тщеславному мельнику казалось, что уже все Афины знают о его путешествий к храму Аполлона. – Я так устал, дорогой Сократ, так устал… Мало того, я совсем лишился аппетита. Мои глаза не глядят даже на маринованного угря. Я купил приправ у араба на десять драхм – ничто не помогает, ничто! Кажется, у меня не желудок, а мертвая овчина. Это ужасно!

– Да ты же счастливейший человек! – воскликнул Сократ, легонько ударив мельника по плечу. – Отдай мне свое горе, и я пожертвую вот эти лепешки самому Зевсу. Как это прекрасно – не хотеть есть. Желудок у тебя легок, а кошелек тяжел. Разве это не превосходно?

– Ты большой шутник, – проворчал мельник.

Его глаза остановились на узелке Сократа.

– Кажется, у тебя там лепешки, дорогой Сократ?

– О, это простые лепешки! Черствые, ячменные…

– Ячменные, – задумчиво проговорил Филонид. – Я в детстве так любил ячменные лепешки. – И медовая слюнка пискнула у него во рту.

– Ты хочешь попробовать моих лепешек?

Мельник стыдливо молчал. Тогда Сократ развязал зубами узелок, взял одну из лепешек, разломил и протянул половину несчастному Филониду. Мельник взял лепешку обеими руками, шумно понюхал – его глаза страстно закатились под лоб – и стал с усердием жевать.

– Благодаренье тебе, Сократ! – с трудом выдохнул мельник, бросив в рот последние крошки. – Ты вернул мне аппетит. Я не знаю, как и вознаградить тебя. Вот моя корзина. Бери что хочешь! Там заяц, фазаны…

– Спасибо тебе, добрейший Филонид! – Мудрец приложил руку к сердцу. – Но мне не нужно никаких наград. Что может быть приятнее – видеть тебя цветущим, веселым, с таким хорошим аппетитом!

– Волшебство! Настоящее волшебство! – бормотал потрясенный мельник. Глаза его, словно репейники, цеплялись за спасительный узелок. – Сейчас же пойду и накуплю ячменных лепешек. Много накуплю. Как же мне отблагодарить тебя, добрый человек? Может, ты возьмешь морского ежа? Это настоящий председатель пира, Сократ!

Насилу расставшись с благодарным мельником, Сократ направился к Вечному платану – могучий красавец рос рядом с винными рядами, на Малой горке. В тени этого дерева нередко отдыхал Великий хулитель.

Мудрец не ошибся: Великий хулитель сидел, прислонившись к широкому стволу. В козьей пастушеской шкуре, с ярко-зеленым венком из петрушки, он напоминал подгулявшего сатира. Глиняная фляжка с вином стояла у его ног.

– Кажется, моего друга уже смочил Вакх! – насмешливо промолвил Сократ, кладя ладони на палку.

Горбун разлепил тяжелые веки.

– А-а, Сократ! Здравствуй, здравствуй, Учитель! – захрипел он обрадованно. Не глядя, подхватил свою фляжку: – Во здравие Сократа!

– Благодаря тебе Сократ здоров как никогда!

Великий хулитель усмехнулся, прильнул к глиняному сосцу, словно изголодавшийся бычок.

– Фу! Божественное вино! – Горбун оторвал несколько листочков петрушки и положил их в рот. – Как можно не любить такое вино? В нем и радость, и глупость, и очень крепкий сон… Почему ты не пьешь, Учитель? Уж лучше пить вино, чем бросать зерна в бесплодный песок! – Херефонт покосился на пеструю толпу. – И ты наставляешь этих двуногих, Учитель? Честность! Благородство! Справедливость! Всюду невежество и разврат. Глиняным идолам верили больше, чем нашим раззолоченным богам! Что ты можешь сказать свиньям, уткнувшимся в корыта? Что-нибудь о скромности и умеренности? Говори, говори, простодушный Сократ! Чеши их прекраснейшими словами – они с удовольствием растянутся возле своих корыт. Только не бери слишком жесткую скребницу. Любое искреннее и смелое суждение они сочтут посягательством на государство и богов. Каково им слышать от тебя: «Моя царица – Философия». Для невежд царица – Невежество, а имена богов – порука безнаказанной расправы, с неугодными. У меня недоброе предчувствие, Сократ!

– Успокойся, дружище. Мой «Демонион» 11

«Демонионом», или «гением», Сократ называл внутренний голос, предостерегающий его от различных поступков. По существу, речь идет о голосе разума, совести.

[Закрыть] не обещает близких бед.

Подошли двое любопытных, один круглолицый, приземистый, словно куль с зерном, другой, повыше, – осанистый, чернобородый. Этот чернобородый сразу же не понравился Херефонту. Все вызывало раздражение Великого хулителя: и как этот человек стоял – пряча руки за спиной, и как он смотрел – оценивающе, с прищуром, и даже голубая лента, окаймляющая его плащ.

– Ах, какие божественные лица! – глумливо воскликнул горбун. – Ты посмотри, Учитель!

Мудрец словно не слышал Великого хулителя. Он стоял, опустив голову и глядя туда, где выпирали из-под земли облупившиеся на сгибах корни Вечного платана. Горбатые корни подступали к ногам мудреца и сливались с ними, темными, натруженными, как у землепашца; казалось, этот старик, маленький, большелобый, связан с могучим деревом какой-то единой судьбой и мудрым долготерпением.

– Что же вы молчите, фиалковенчанные? – не унимался горбун. – Или ваши уста скреплены государственной печатью? Сорвите печати! Пролейте божественный елей!

– Я вижу, твой язык ковали на наковальне хулы, – медленно, без особой охоты заговорил чернобородый. – Ты бесчестишь великий город и его людей. Разве не у нас прекрасные храмы? Разве не мы ценим мудрость и добродетель? – Его глаза остро прищурились. – В другом государстве тебя давно бы четвертовали или сожгли в смоляном мешке!

– На кол… Сразу же на кол… – пробормотал толстяк и, оглянувшись по сторонам, испуганно умолк.

– Чем тебе не по душе наши нравы? – продолжал чернобородый. – Знаешь ли ты, какие нравы в Фессалии? Фессалийцы…

– Жалкий раб! – Херефонт вспыхнул, словно просмоленный факел. – Ты всегда найдешь эфиопа, который чернее тебя. Торопись на Пникс! Внимай лживым речам своего Фрасимаха! Я вижу, тебе по душе словесный пурпур. Фрасимах! – Пламя ярости, мигом перебросилось на первого человека в Стратегионе. – Раб лести и лжи! Глупец, забывший о смерти! Что он оставит родным Афинам? Пустую казну и неверие? Гору ненужных речей?

– Афина-Градодержица! – взмолился толстяк. – Так поносить великого человека!

– Великого? – жутким шепотом произнес Херефонт, и впечатлительный толстяк сразу съежился. – Ты говоришь: великого? А почему же ты не называл Фрасимаха великим, когда он был обыкновенным подьячим, а его отец торговал на рынке сырой мукой? – Для горбуна, жившего на Агоре, не существовало тайн. – Что же ты молчишь? Или мудрость и порядочность выдаются вместе с жезлом? Великий Фрасимах! У меня начинаются колики… И это ничтожество называет себя потомком Океана? Да этого великого не назначили бы раньше и разливальщиком вина!

– Что его слушать? Он сумасшедший! – сказал чернобородый.

– И пьяный! – оживляясь, поддержал толстяк.

– Цыц, воронье! – крикнул горбун и замахнулся фляжкой.

Парочка попятилась, скрылась в толпе. Только плевок чернобородого остался на белом камне. Великий хулитель запрокинул фляжку и, морщась, сделал несколько глотков. Он пил и старался не глядеть на Учителя.

– Кажется, ты пьешь сладкое хиосское? – спросил мудрец, подымая глаза.

– Да, ты не ошибся, Учитель!

– Почему же ты морщишься, как от уксуса?

– Уже осадок, Сократ! – Горбун вытер дрожащие губы. – Скоро покажется дно…

– А не кажется ли тебе – в твоем, сосуде одна горечь?

Великий хулитель промолчал, только провел рукою по горлу, словно его душила невидимая петля. Мудрец положил палку и узелок на землю, но садиться не стал; в его глазах, выпуклых, как у приморского краба, мелькнула веселая живинка. Сделав большой, не по росту шаг, Сократ склонился над Великим хулителем и стал с потешным старанием ощупывать его мышцы.

– Клянусь собакой, у тебя не мускулы, а лебяжий пух. Обязательно сходи в палестру и займись борьбой!

Херефонт фыркал, лениво отстраняясь. После припадка ярости, изнурившего его, он был не очень-то склонен к шуткам.

– У меня достаточно сил, Учитель! – натужно улыбаясь, проговорил Великий хулитель. – Я могу и сейчас разломить подкову.

– Возможно, ты и сильнее железа, – сказал мудрец. – Однако я видел своими глазами, как гнев положил тебя на обе лопатки. Гнев и раздражение – плохие спутники во владеньях Истины. – Сократ убрал руки с плеч Великого хулителя и направился к своему узелку.

– Отведай-ка это, несравненный победитель! – Сократ протянул пол-лепешки Великому хулителю. – Ксантиппа кланяется тебе.

– Ксантиппа? – переспросил горбун, неловко, обеими руками, принимая подарок.

– Похоже, ты удивлен?

– Как же не удивляться, Учитель? Говорят, она стала настоящей фурией!

– Не верь слухам, мой друг!

Горбун задумчиво погладил шершавую лепешку. Он всегда оттаивал сердцем и немного расстраивался, получая «подарки Ксантиппы». В эти минуты его ожесточенное лицо становилось по-детски мягким и доверчивым; казалось, он вспоминал о той, единственной и прекрасной, которая в снах и мечтах могла принадлежать только ему.

– Как она добра ко мне! – пробормотал горбун, пряча лепешку за пазуху.

– А ты знаешь, где другая половинка?

Мудрец сел и, беззлобно посмеиваясь, начал рассказ о злополучном мельнике. Солнечный зайчик, веселый и одинокий, резвился на его бороде.

Великий хулитель хрипел и трясся.

– Ах, Филонид! Бедный брат мой! – потешался горбун, размахивая фляжкой. – Мы так похожи с тобой! Ты ешь безо всякого аппетита, а я пью, не ощущая жажды!

И вдруг как-то внезапно, будто сговорившись, они замолчали, потупили головы. И так, в полном, отрешенном безмолвии, они сидели довольно долго, не замечая рыночного шума, и цикада названивала им в пыльных кустиках цикория.

Аполлодор, веселый, жизнерадостный, налетел синецветным вихрем.

– Что же вы торчите тут? Я обежал весь рынок…

– Ты прыгаешь, как осел, нажравшийся ячменя! – проворчал Великий хулитель. Юноша и бровью не повел. Он продолжал токовать восторженно и самозабвенно.

– Пойдемте же к рыбным рядам! Там, знаете, какие петушиные бои? Федон, Гермоген – они все там. Ждут. Да, Сократ, где мы сегодня собираемся? Опять у башмачника Симона? Ты знаешь – я совсем забыл! – вчера приехал Симмий из Элиды. Говорят, ученейший человек! Я сам его видел! На нем красные сапоги с золотыми пряжками. Удивительные сапоги, Сократ! Федон обещал свести его с тобой. Вот будет бой! Клянусь Двенадцатью богами, тебе придется нелегко, Сократ!

– С Сократом воевать легко! – улыбнулся мудрец, подымаясь. – С Истиной гораздо труднее… Чтобы постичь ее, милый Аполлодор, нужны не только знания, но и прямота и доброжелательность. Иные слишком высоко ставят свои знания и ученость. А ведь согласитесь, друзья, многознайство – далеко не многомыслие… Вставай же, Херефонт! Кажется, ты обожаешь петушиные бои?

Горбун, не переставая ворчать, засунул фляжку под линялую шкуру, и все трое направились к рыбным рядам. Непоседа Аполлодор забегал вперед, возвращался.

Рыбные ряды обдали их густым пряным запахом, праздничным многоголосьем.

– Устрицы! Свежие устрицы! – бубнил старик – с красными просоленными руками.

– Кре-еветки! – пел чей-то голос. – Кре-еветки!

И грубо, басовито, могучим голосом Посейдона:

– Морские ежи! Берите ежей!

Устало:

– Лещи! Дешевые лещи!

И радостным, раздирающим голосом:

– Угри! Копайские угри!

Загудел, зазвякал сигнальный колокол: подъехала новая повозка со свежей рыбой. Бурливая волна прокатилась по рядам, и с новой силой ударили голоса торговцев. В этом живом потоке Сократ чувствовал себя как в родной стихии. Ему приветственно махали – тут многие знали Сократа, – и он успевал отвечать на приветствия. Его сильно толкали, но он не замечал толчков. Херефонта и Аполлодора то относило, то прибивало к Сократу – они напоминали детей, попавших в штормовое море.

– Сократ, сверни направо, к будке! – кричал Аполлодор. Юноше казалось, что у камышовой торговой будки меньше народа.

Яростно пыхтя и на толчки отвечая толчками, продирался Великий хулитель.

– Привет тебе, внимательнейший Феофраст! – заговорил Сократ, подходя к одному из покупателей, сын которого за большую плату брал уроки мудрости у софиста Поликсена, человека невежественного и самоуверенного. – Вижу, с какой осмотрительностью ты выбираешь рыбу. Похвально, весьма похвально.

Феофраст неохотно оторвался от жирного палтуса, недоверчиво уставился на Сократа: от этого старика, признанного Дельфийской пророчицей самым мудрым среди эллинов, можно было ожидать подвоха.

– Надеюсь, на твоем столе окажется самая вкусная, самая свежая рыба, – продолжал мудрец. – Но скажи мне, чадолюбивый Феофраст, не следует ли больше опасаться испорченного разума, чем испорченного желудка?

Кто-то захохотал. Феофраст беспомощно, по-рыбьи шевельнул ртом. А Сократа как не бывало. Его голова, подобно поплавку, уже колыхалась в другом месте. Философ с добродушным видом задавал простые, но каверзные вопросы: он указывал на достойное презрения и осмеяния, считая, что это равносильно исправлению пороков и недостатков.

Наконец рыбные ряды кончились, и Сократ с Херефонтом оказались на площади. Они остановились, чтобы подождать Аполлодора.

– Ух! – тяжело вздохнул раскрасневшийся юноша, выныривая из самой гущи. – Я еле жив. Мне отбили все бока, отдавили ноги. Хуже всего, я… я потерял сандалию! Это мои самые лучшие сандалии. Что теперь скажет моя жена? Она такая ревнивая, Сократ! Я знаю ее, прекрасно знаю. Она скажет – мою сандалию украла любовница и отнесла ворожее…

Даже Великий хулитель не удержался от улыбки.

– Ну, что же мы стоим! – воскликнул нетерпеливый Аполлодор. – Нас ждут друзья! – И запрыгал впереди в одной желтой сандалии. Они с трудом протиснулись в гогочущую толпу и встали рядом с Федоном и Гермогеном.

Два потрепанных петуха, белый и огненно-красный, пружинисто вышагивали друг перед другом, делая вид, что отыскивают зерна.

– Что здесь такое? – удивленно воскликнул мудрец. – Кажется, Фрасимах с Брасидом не поделили почести?

Толпа дружно грохнула: шутку Сократа приняли. Два афинских стратега были известны не только взаимной враждой, но и тем, что одевались с подчеркнутой разницей: если Фрасимах появлялся в Народном собрании обычно в белом плаще, то Брасид предпочитал красный.

– Бей его, Брасид! Клюй в самое темя!

– Не уступай славы, Фрасимах!

Два петуха, подкормленные для азарта чесноком, сшибались в яростном поединке. Клубился пух, сыпались на брусчатку красные и белые перья. «Фрасимах», наконец, изловчившись, вцепился «Брасиду» в горло.

– Так его, Фрасимах, так!

В толпе уже недружелюбно поглядывали друг на друга.

И вдруг свистнули в воздухе тугие жгутья, с треском упали возле «Фрасимаха». «Первый стратег», испуганно крича, отскочил в сторону, и одновременно с этим резким хлопком плетки скифа-стражника около Царской колоннады высоко и гортанно пропела труба глашатая.

– Всем разойтись! Слушать глашатая! – Огромный скиф глядел внушительно и непреклонно.

Хозяева, переругиваясь, разбирали своих петухов. Зрители потянулись к трибуне глашатая.

– Тихо! Слушать глашатая! – И снова резкие сухие хлопки.

Стихали ряды, ворчали, словно большой и ленивый зверь. Глотатель огня тушил ногами зажженную паклю. Гимнастка в белой юбочке, только что кувыркавшаяся на деревянном круге, уставленном мечами, стояла теперь неподвижно, опершись тонкими руками о бедра. Зловеще смотрели в небо обоюдоострые мечи. Лишь, пьяненький простолюдин, которому кто-то из шутников надел на голову выдолбленную тыкву, продолжал безмятежно сидеть на мраморном постаменте, служившем когда-то основанием Зевсу Рыночному. Он щурил красные, как у судака, глаза и беспрестанно икал.

– Слушать глашатая! Слушать!

Сократ и его друзья, притиснутые толпой, оказались рядом с трибуной. Мудрец с усмешкой глядел, как бегает на своем возвышенье бритоголовый глашатай, рассылая во все стороны гортанные пугающие звуки.

– Слушать!

Вдруг что-то белое мелькнуло над головой глашатая, на миг растворилось в солнечном луче и вновь показалось.

– Нике! Мой голубь! – воскликнул горбун и хотел было поднести ко рту свою кривую, из бычьего рога флейту, но чья-то рука остановила его.

Глашатай уже выкрикивал первые слова:

– Агрий, сын Хрисиппа!.. Был обвинен… в порубке… священной маслины… и… воровстве! Наказание – смерть!

– Ион, сын Стратона! Обвинялся в оскорблении… священных мистерий… в честь Деметры!

И падали тяжелые слова в толпу: «смерть», «изгнание», «смерть», «смерть»…

Нахмуренный человек держал под мышкой красного петуха и не замечал, как с исклеванного гребня падают на его белый плащ алые капли.

Печальным надгробьем темнела трибуна, и белый голубь кружил над дальними рядами, выискивая своего хозяина.

Толпа покачивалась, словно море. Когда глашатай замолкал, чтобы выкрикнуть очередное имя, море стихало, тревожно поигрывая барашками голосов, но когда называлось имя или оглашался приговор, где-то в глубинах моря, постепенно нарастая, рождался странный гул. Этот гул скорее всего походил на мощный циклопический вздох, и трудно было понять, что явственнее слышалось в нем: то ли дружное сожаление, то ли позорное облегчение, оттого что не они, а совсем другие люди обречены на долгое изгнание или насильственную смерть.

– Сократ, сын… ниска! – прокричал глашатай.

«Неужели мне вынесли приговор без суда?» – Мудрец удивленно взглянул на Херефонта и понял, что ослышался: Великий хулитель даже не повернул к нему своей живописной головы.