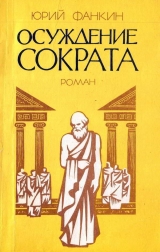

Текст книги "Осуждение Сократа"

Автор книги: Юрий Фанкин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)

И вот уже этот разросшийся, самоуверенный ребенок, именуемый главой Тридцати, сидит перед Сократом, зябко кутаясь в хламиду, и не желает помнить о себе, том, наивном, по-детски завистливом, с такой трогательной капелькой на носу. Он привалился к высокой спинке, украшенной резными орлами – вестниками бога Зевса, и незаметно пытается дотянуться носком до маленькой скамеечки – похоже, держать ноги на весу, не чувствуя опоры, ему неприятно.

– Страх и надежда правят миром! – вызывающе заговорил Критий, покачнув скамеечку. – Справедливость нужно насаждать сильной рукой. Казни были всегда, мой прекраснодушный Учитель! Правда, при демократии судебные речи были куда длиннее. Демократы – это рабы пусторечия, Сократ! Хвала Зевсу, мы устранили власть худших. Лучшие – вот кто должен управлять городом. Аристократы духа!

– А кто такие худшие? – простодушно спросил Сократ.

– Один из семи мудрецов, Биант, сказал: «Худших везде большинство». Это демос, крепкорукий, но пустоголовый сброд.

– Недолог час, когда Харон перевезет меня к вечным полям, заросшим диким тюльпаном. Я непременно увижусь с Биантом и спрошу: «Кого ты имеешь в виду под худшими, премудрый Биант? Людей безнравственных или же людей простых: сапожников, горшечников, каменотесов?..»

– Не торопись в Аид, Учитель! Истина лежит у нас под ногами. Городом должны править философы, поэты, стратеги. Так будет честно и разумно. Если вдуматься, чернь только обольщала себя властью. Правили всегда немногие, чаще всего проходимцы, умеющие заигрывать с народом. Да, да, правили они, а демос, разинув рот, внимал их льстивым речам и бросал камешки в сосуды. Это очень несложное искусство – бросать камешки. В такой игре могли бы участвовать и дети. Теперь все будет иначе. Пусть сукновалы возятся со своей шерстью и не лезут туда, где они ничего не смыслят. Править будем мы! – торжественно закончил Критий и вонзил немигающие глаза в красноватую темноту.

А в зале, казалось, взрослые солидные люди затеяли детские догонялки и бегали тяжело, трусцой, без задорных криков и радостных прикосновений, обеспокоенные лишь одной навязчивой мыслью: догнать, догнать, догнать…

– Умные, высоконравственные люди есть и среди демоса, – спокойно возразил Сократ. – Встречал я глупцов и отъявленных негодяев в хоре поэтов и философов.

– Самые большие негодяи среди черни, Учитель! Ты знаешь, эти люди не пощадили даже Аристида Справедливого! – Красные блики скользили по лицу Крития, делая его неузнаваемым.

– Тебе известно, за что его предали остракизму? – недоверчиво спросил мудрец.

– За то, что он был слишком добр к разнузданной черни! – сквозь зубы ответил Критий и опять потянулся к скамеечке. – Эти сапожники, горшечники не пожалели даже человека низкого происхождения.

– Да, Аристид не отличался знатностью происхождения. Но, я думаю, его изгнали не потому, что он был слишком справедлив. Мой отец тоже участвовал в суде черепков – это происходило недалеко отсюда, на Агоре. Говорят, там вышел случай, достойный комедии. Один неграмотный крестьянин подошел с черепком к Аристиду – он совсем не знал его в лицо – и попросил знаменитого стратега начертить имя Аристида…

– Забавно! – воскликнул Критий, ерзая. – И Аристид надписал свой приговор?

– Молва говорит: надписал! При этом он спросил крестьянина: «Скажи, положа руку на сердце, чем насолил тебе Аристид? Должно быть, ты хорошо знаешь этого негодяя, если готов удалить его из города на десять безрадостных зим?». Крестьянин ответил: «Я никогда не видел Аристида и не могу сказать о нем ничего дурного. Но у меня есть уши, и я слышу, как кричат на каждом перекрестке: «Первый муж в городе – Аристид!», «Справедливейший из элинов – Аристид!». Не знаю, как у других, но у меня, привыкшего к деревенской тишине, от этих громких восторгов сразу же закладывает уши». – Сократ усмехнулся: – Я думаю, Критий, народ, изгнав Аристида из Афин, осудил вовсе не справедливость, а нескромность. Неумеренная похвала, воздаваемая одним людям, невольно принижает других.

– Ты считаешь… – задиристо начал Критий и смолк.

Человек в шлеме вынырнул из тьмы и, покосившись на Сократа, пристыл к уху Крития. Шептал шумно, едва сдерживая дыхание. Глава Тридцати покачивал ногой: так, так… До Сократа долетело слово «Саламин».

– Хорошо. Снаряжайте триеру! – сказал Критий, значительно поглядывая на Сократа.

Вестник кивнул головой, и гиацинтовый султан на его шлеме затрепетал, словно хвост бойцовского петуха. Человек канул во тьму, и Критий театральным жестом приложил пальцы к глазам, утомленно затих. Он словно дожидался, что наконец-то старик не выдержит и спросит, зачем же его привезли в Толос, но философ молчал, не выказывая ни любопытства, ни беспокойства, и Критий, легко отдернув руку, заговорил первый:

– Ты думаешь, демос не может осудить несправедливо? – Уголки губ Крития недовольно поползли книзу. – Бойся черни, Сократ! Пусть ты ходишь босым и в дырявом плаще – чернь презирает тебя. Она ждет часа, чтобы поиздеваться над тобой. Ты ей ненавистен. Ты – аристократ. Аристократ духа, вдвойне ненавистный потому, что не носишь, как все прочие аристократы, щегольский гиматий, а рядишься в рубище.

Мудрец задумчиво водил палкой по каменной плите.

– Поверь, Учитель, демос еще осудит тебя. Те, у кого сердце грязно и космато, не пощадят человека, воспарившего слишком высоко.

– Зло не остается безнаказанным. Лучше на себе испытать несправедливость, чем поступить дурно самому.

– Ты по-прежнему веришь в могущество слов, Учитель! Напрасно. Мудрость без Власти рождает тоску и мечтанья. Пора браться за практические дела, Сократ, менять философский посох на боевое копье. Ты держишься, словно одинокий ворон в стае серых галок. Но можно ли в одиночку защитить себя? Каждый, имеющий Власть и Силу, может унизить тебя и предать суду, а ты, по своему благородству, не сможешь защититься даже от нелепых притязаний. Я говорю о притязаниях черни, Сократ, этого гнусного большинства, которое верит во всяких химер, ворожит в полнолунье на вороньем глазе и больше всего на свете обожает деньги, лесть и красивых гетер. Что им возвышенные слова о правде, чести, добродетели! Демосу нужны шуты, а не люди, открывающие глаза. Ты бросаешь зерна в песок, Учитель!

– Сея добро, не следует ждать скорой жатвы… – промолвил мудрец и оперся на палку, словно крестьянин на мотыгу после тяжких трудов в честь хлебородной Деметры.

Глава Тридцати опять прикрыл глаза рукой. Грудь Крития высоко вздымалась – казалось, он только что вышел из палестры, утомленный долгой борьбой. Философ смотрел на зыбкое, осунувшееся лицо и почему-то не мог избавиться от странного чувства, что Критий разглядывает его сквозь пальцы с детским, застенчивым любопытством.

– Поверь, Учитель, я желаю тебе добра… – томно выдавил Критий.

По залу блуждали красные факелы, слышался отдаленный топот – взрослые люди с безумной сосредоточенностью продолжали свои догонялки, и страшно было представить, что произойдет, когда один разгоряченный человек наконец-то достигнет другого. С улицы прилетели белые бабочки; они бестолково кружились возле пылающих головешек, исчезали во тьме и опять появлялись, трепеща кисейными крылышками.

– Эратосфен! – звал кто-то. – Эратосфен!

Но молчал, не отзывался Эратосфен. Он будто нарочно спрятался в темноте и теперь безжалостно потешался над кричавшим.

– Эратосфен!

Падали глупые бабочки, обожженные огнем.

Старик оглядывал зал и не узнавал Круглой палаты, в которой не раз заседал Совет Пятисот. На месте эпистата в усталой позе замер какой-то странный коротконогий человек, вдруг вообразивший, что хорошо знает Сократа и даже является его учеником. Вместо того, чтобы находиться дома, этот человек почему-то предпочитал сидеть на неудобном кресле, окруженный чадящими факелами и нелепо бегающими людьми. Ему не о чем было говорить с Сократом, и он, закрывшись рукой, делал вид, что безмятежно дремлет, однако беспрестанное покусывание губ говорило о глубоком раздумье.

Из-за смутно белеющей колонны показалось четыре огня, за ними, в небольшом отдалении, плыл еще один факел, освещая пышный гиацинтовый султан. Молчаливые, как храмовые прислужники, люди двигались к центру Круглой палаты, где стоял, прижав палку к груди, старый философ.

Услышав нарастающие шаги, Критий широким движением, как отодвигают занавеску, отстранил скучающего факелоносца. Смотрел внимательно, щуря тяжелые воловьи глаза.

– Я здесь! – крикнул глава Тридцати бодрым голосом и снова откинулся к спинке, разминая рукой поникшие щеки – казалось, он старался придать лицу какое-то новое, более подходящее выражение.

Люди подошли жмущейся кучкой, остановились. Двоих Сократ знал по Совету Пятисот; один из них, Мосхион, владелец мастерской резных камней, с непонятной серьезностью уставился на маленькую детскую скамеечку, оказавшуюся прямо перед его глазами, и почему-то не решался взглянуть выше, на коротконогого человека под темными когтистыми орлами.

Критий молчал, накалял ожидание.

Гиацинтовый султан резко колыхнулся и с величавостью победителя поплыл к выходу.

– Хвала Зевсу, я вижу вас бодрыми и цветущими! – послышался сверху приветливый голос. Мосхион нерешительно поднял голову.

– Сознайтесь, в душе вы бичуете меня самыми хлесткими словами. Не правда ли? Поверьте, на вашем месте и я бы помянул всех злых демонов. В час вечерних трапез этот несносный Критий оторвал вас от вкусной еды и от милых жен. А, может, от крепкогрудых рабынь? Не так ли? – Критий весело засипел, но, видя, что его шутка не нашла ответных улыбок, перестал смеяться и заговорил с гнетущей серьезностью: – У меня… Я хочу сказать, у правительства Тридцати есть к вам одно неотложное дело. – Кто-то вздохнул. Критий улыбнулся. – Не спешите, друзья, подымать морскую волну в домашнем корыте. Никто не потребует, чтобы вы кому-то выламывали руки или наваливали камни на грудь, добиваясь чистосердечного признания. Для мускульной работы у нас достаточно рабов. От вас я хотел бы ничтожной малости: сплавать на Саламин и привезти сюда одного человека. Вы только побудете на судне. Все за вас сделают солдаты. – Критий помолчал, приглядываясь. – Поверьте, я и сам бы не прочь вместе с вами добраться до острова, стряхнуть пыль с триумфального столба, врытого славным Фемистоклом. Как прекрасно море в поздний час! Над головой похлопывает парус, в изумрудно-синем небе пасется вечное стадо звезд… – Глава Тридцати, поэт и оратор, мечтательно поднял глаза. – Но я не волен в своих желаньях. Богиня необходимости требует, чтобы я оставался здесь. – Он вздохнул глубоким, подчеркнутым вздохом. – Только глупые люди завидуют власть имущим. Поверьте, я говорю правду. Куда проще пасти козье, чем человеческое стадо. Козы шустры и строптивы, однако не берутся судить о недостатках и достоинствах своего пастуха. Я не столь давно облечен высокой властью, но, великие боги, сколько выразительных слов уже прозвучало за моей спиной: «Критий глуп!» «Критий кровожаден!», «Этот выскочка обеими руками выгребает государственную казну!» – В голосе коротконогого человека постанывала обида. – Клянусь горним Олимпом, если бы судьба посадила кого-нибудь из вас на мое место, – при этих словах Критий вызывающе поглядел на Сократа, – он услышал бы не меньшую хулу. Сам Пан не угодит человеческому стаду! – Он раздраженно замолчал. Потом добавил скучно: – Леонт должен быть здесь.

Почтенные граждане переглянулись.

– Кто такой Леонт? – робко поинтересовался Мосхион. – Я ничего не слышал об этом человеке.

– Леонт – враг Афин! – отрубил Критий. – Что вы еще хотели бы узнать? – спросил недовольно, всем видом понуждая к молчанию.

Шевельнулся высокий, осанистый:

– Ответь, почтенный Критий…

Глава Тридцати глядел настороженно, исподлобья.

– …кто будет старшим среди нас?

Окаменевшее лицо Крития ожило.

– Хорошо. Это вопрос не праздной женщины, а мужа. Я понимаю тебя, Поликлет. И малому стаду нужен свой пастух. Так кто же будет старшим среди вас? – Критий глумливо прищурился.

Люди молчали.

Высокий, осанистый выпятил грудь.

– Эратосфен! – вдруг крикнул Критий, отворачиваясь.

Сократ невесело усмехнулся: похоже, странная игра продолжалась.

На зыбкий факельный свет выбрался… пес-волчатник. Он шумно дышал, натягивал повод, убирал и вновь выпускал мокрый язык. Покосившись на людей мигающим, с красноватой окалиной глазом, пес, вынюхивая следы, уверенно направился к главе Тридцати. Веревка тянулась за ним и, казалось, не мешала идти.

– Сюда, Друг!

Пес встал передними лапами на детскую скамеечку, повел чутким носом – повод остерегающе натянулся. Критий метнул глаза в темноту, и повод послушно ослаб. Не переставая улыбаться и что-то разнеженно бормоча, коротконогий человек начал гладить собаку возле ушей. Серый Друг терся о шерстяную хламиду, тонко поскуливая и наконец, в знак особого расположения, лизнул Крития в лицо – тот невольно отстранился, вытирая щеку, увидел перед собой людей и сразу помрачнел.

– Старшим будет Эратосфен! – сказал Критий, осторожно отталкивая пса.

Люди провели глазами по веревке и увидели налево, на косом обрезе света, высокие шнурованные башмаки. Самого Эратосфена не было видно.

– Подождите Эратосфена у выхода, – продолжал Критий; без видимого удовольствия вновь лаская собаку, – казалось, ему было неприятно, что он обнаружил при посторонних свою привязанность. – Мне нужно сказать ему несколько слов. Доброго пути и свежей воды, друзья! – Глава Тридцати, скупо улыбаясь, поднял руку.

Люди стали расходиться, перешептываясь и поглядывая на человека с собакой. Высокий, осанистый шел первый… Сократ немного помедлил. Он словно хотел убедиться, действительно ли у человека по имени Эратосфен небольшая курчавая бородка, которую он явственно себе представлял; однако таинственный Эратосфен, похоже, понял мысли старого философа и, продолжая свою излюбленную игру в прятки, упорно не желал выходить на свет. Сократ взглянул в последний раз на высокие шнурованные башмаки и двинулся к выходу, щупая палкой провально-темный пол. Уловка Крития была ему понятна: Тридцать тиранов нередко давали гражданам вроде бы самые простые, безобидные поручения – побывать при аресте, посмотреть казнь неугодного тиранам человека…

Сократ вышел из Толоса последним. Он заметил у колонны знакомую четверку, прощально взмахнул палкой.

– Ты куда, Сократ? – удивился Мосхион. – Разве ты не едешь на Саламин?

– Я соскучился по домашнему очагу. До утра! – Старик опустил палку и зашагал прочь.

Человечий рой потревоженно гудел за его спиной. Щелкали бичи, громыхали колесницы. А старый философ уходил все дальше и дальше по темному лучу улицы и почти не думал о возможной погоне. Пыль еще не остыла, и старик шагал по ней, как по темной овчине. И чем ближе Сократ подходил к дому, тем острее ощущал в себе какую-то щемящую небесную легкость. Он остановился у невысоких ворот, толкнул знакомую калитку с железным кольцом, – она, добродушно ворча, отворилась – и старый философ очутился во дворике, который показался ему очень маленьким и каким-то трогательно уютным, словно после давней разлуки. Ему не терпелось войти в дом, увидеть детей, Ксантиппу, но он заставил себя немного задержаться во дворике, посидеть за столом под старой, но еще плодоносящей яблоней.

И снова падали лепестки на сухие руки философа, сложенные крестом. Он сидел, и было такое чувство, что он никуда не отлучался. Никогда не было вестника в хламиде, казавшейся снятой с чужого плеча, как не было и нелепых догонялок в Толосе, громадного пса, льнувшего к ногам Крития, этих высоких шнурованных башмаков на обрезе света – хотя, кажется, башмаки были, их он видел однажды в лавке на улице Сапожника; владелец, человек с маленькой курчавой бородкой, уверял, что эти башмаки кроила сама Афродита и просил за них целых двадцать драхм, когда же покупатели мялись и просили сбавить цену, башмачник недовольно кричал: «Это мой товар! Плати или уходи!»…

Старик представил себе башмачника и улыбнулся. А дома терпеливо горел ночник, зажженный Ксантиппой.

Участь Леонта Саламинского была предрешена. Сторонник демократической конституции, пытавшийся организовать заговор против тиранов, был привезен в Толос и казнен, а Сократ, как и тогда, после процесса Аргинусских стратегов, чудом избежал наказания. Напрасно друзья восхищались мужеством Сократа и убеждали его в том, что спасение объясняется скорой победой демократов и гибелью самого Крития. Опечаленный философ думал, что жизнь его, в который уже раз, оплачивается чужой кровью, и мысль о неизбежности искупления иногда навещала его.

– Аглаоника, где ты? – дребезжащим голосом крикнула Гликера и глянула на крышу. – Слезай, слезай, не кроши черепицу. Я не собираюсь тебя продавать.

Сократ тоже поглядел на крышу – она нависала прямо над ним, – прислушался. Черепица слабо похрустывала.

– Слезай, слезай! – торопила Гликера. – Добрый человек принес тебе кувшин.

Вскоре из-за угла дома показалась тоненькая девочка. Она неохотно поздоровалась и во все глаза уставилась на Сократа. У нее было продолговатое, как лодочка, лицо, усыпанное золотинками веснушек, белесые ниточки бровей чуть обозначились, рот, казалось, растянулся в улыбке – настолько он был нелепо большой, – уши торчали розовыми лопушками, но карие глаза светились живинкой, смотрели прямо, с дерзким бесстрашием и, наверное, потому так были неприятны ее бывшему хозяину.

– Здравствуй, Аглаоника! – ласково сказал мудрец. – Я наконец-то нашел тебя. Сделай старику приятное, прими вот этот кувшин. – И он протянул находку девочке.

Аглаоника быстро взглянула на хозяйку.

– Возьми! – сказала старуха. – Он большой и крепкий.

Девочка взяла кувшин и стала рассматривать.

– Ты умеешь читать? – спросил Сократ.

Девочка отрицательно мотнула головой.

– Там написано: «Прекрасная Аглаоника».

Она нашла надпись и зашевелила губами, потом задумчиво посмотрела на старика.

– Это… кувшин моей матери. Ее тоже звали Аглаоника. Она была так прекрасна, что из-за нее могли бы поссориться сами олимпийцы.

– Верно, верно, – закивала Гликера, пряча глаза.

– Спасибо тебе, добрый человек! – Девочка подумала, что бы сказать еще. – Когда ты умрешь, я положу прядь волос на твою многопечальную могилу.

Старуха одобрительно заскрипела:

– Похвально, милая, похвально.

Сократ погладил девочку по реденьким волосам. Аглаоника улыбнулась и запрыгала с кувшином в руках.

– Мой кувшинчик! Кувшинчик мой!

– Вертишейка! Как ей не надоест вертеться! – заворчала старуха и, стараясь казаться как можно строже, прикрикнула: – Хватит крутиться! Сначала принеси завтрак мне и гостю.

Сократ хотел отказаться, но передумал.

– Скорее высохнет Океан и Гелиос взойдет в полночь, чем я забуду твое добро, Сократ! – говорила Гликера, направляясь в тенистую глубь дворика. – Ты поступил как благородный человек!

– Что я сделал для Леонта? – безрадостно откликнулся мудрец, шагая по следам Гликеры.

– О, не говори! Если бы все поступали, как ты, зло поселилось бы в пустыне.

Они подошли к столику и сели на стулья так, чтобы хорошо видеть друг друга.

– Скажи, почтенная Гликера, Леонт был похож на тебя?

– О! – Старуха довольно улыбнулась. – Мы были похожи, как две волны в шумнокипящем море.

Сократ глядел на открытое, немного скуластое лицо Гликеры, и ему виделся человек, горестный прах которого покоился на дне Баратрона, а Гликера, щуря слабые, с красноватыми окружьями глаза, с удивлением рассматривала афинского мудреца, восставшего из погребального пепла. Легкой тенью скользнула Аглаоника, поставила на стол плетеную кошницу с едой, убежала за вином. Они совершили возлияние Доброму Гению – светлое хиосское смочило пыль, сбило ее в пористые комочки.

– За твое здоровье, Сократ! – Гликера подняла чашу.

– За тебя, добрая женщина! – И мудрец сделал небольшой глоток.

Они ели хлеб, смоченный в вине, и разговаривали о последней войне со Спартой, городских распрях, очередной жатве, которая должна была начаться, как обычно, – с появлением на горизонте Плеяд. А рядом бегала голенастая девочка с дареным кувшином, забыв про любимую восковую куклу.

Звенящее, как праздничные тимпаны, солнце подымалось все выше и выше…

Он вернулся домой почти в полдень. Ксантиппа, спрятавшись от солнца под навесом, отмывала овечью шерсть.

– Милостивые боги! Он явился! – Ксантиппа воздела лиловые от грязи руки. – Где тебя носили проклятые вороны? О, да ты, я вижу, поймал кувшин! Что же ты не послал Лампрокла? Этот лоботряс все равно гоняет бабки! И ты пришел пустой? – Она досадливо качнула корыто. – Афина-Работница! Этот разумник был у колодца и не догадался набрать воды!

– Пощади! – с улыбкой взмолился мудрец. – Твои слова как бич, не знающий пощады. Сократу и так грозят мечом и веревкой.

– Ты ел что-нибудь?

– Я сыт, дорогая Ксантиппа!

– Ради наших сыновей, сходи сегодня к старой Хрисиде. Я уже договорилась с ней… Ты ведь знаешь эту женщину? Она всю жизнь плетет погребальные венки.

– А не рано ли мне запасаться венками? – притворно удивился Сократ.

– Оставь шутки! – Ксантиппа в сердцах шлепнула по мутной воде. – Ты не на весеннем карнавале! Я просила Хрисиду дать мне взаймы хотя бы одну мину – она обещала.

– Друзья готовы выложить для меня хоть тридцать мин, – спокойно сообщил Сократ. – И, клянусь собакой, они не потребуют возврата.

– Тридцать мин! – Ксантиппа покачала головой и недоверчиво поглядела на мужа. – Что же ты ответил своим друзьям?

– Я им сказал: «Хвалю!».

– Ты отказался? – воскликнула Ксантиппа.

– Мой «Демонион» остерег меня…

Ксантиппа, что-то бормоча, таскала за космы мокрую шерсть. Потом спросила:

– Что же ты собираешься делать?

– Полежать в прохладе. Такая жара!

– Афродица-Терпеливица! – воскликнула женщина, выпрямляясь и убирая с лица темную завесь волос. – Научи этого человека понимать обыкновеннейшие слова!

– Ты выпачкала лоб, – сказал мудрец и медленно пошел к дому.

Кипели в корыте и рвались ненавистные космы.

Философ вошел в свое сумрачное жилище и, не раздеваясь, лег на кровать. В освещенном дверном проеме летали неуемные мухи, басовито гудел серый слепень – он иногда садился на обогретый солнцем косяк, осторожно водил тупым хоботком и, убедившись, что под ним не сладкокожий вол, а что-то другое, безвкусно-твердое, с печальным гудом продолжал кружить на свету. Сократ заложил руки за голову. После разговора с Ксантиппой он чувствовал себя усталым. Когда же, наконец, кончится сумасшествие, навязанное Мелетом? Жена, как помешанная, твердит одно и то же: «Займи денег!», «Найми логографа!». Друзья, в отличие от Ксантиппы, теперь стараются не выражать сочувствия и даже не говорят о деньгах, судебных речах и показаниях. Но кого обманет их притворное спокойствие и слишком очевидное старание обойти ристалище запретных разговоров! Платон зачем-то ходил к архонту-басилевсу… Наверное, неспроста философские беседы стал посещать Лисий, известный оратор и составитель судебных речей, – его однажды, будто бы случайно, привел в мастерскую Симона старый друг Сократа – Критон. Да и сам он, глядя на жену и друзей, тоже невольно втягивается в эту безумную водоверть. Втягивается, хотя и понимает, что для подлинного беспокойства нет никаких причин: старый Сократ не предал город, не обманул друзей, не осквернил священные надгробья предков. Федон полагает, что Мелета заставила выступить не столько обида из-за поэтов, сколько практическая выгода: Анит не раз заявлял, что наймет на свои средства хор для исполнения дифирамбических стихов Мелета. Что ж, добровольная продажа в рабство – не удивительная новость в Афинах. Этот жалкий человек угрожает его телу. Но куда страшнее гибель порочной души! Нет, что бы ни случилось, он не должен вступать в разногласие с самим собой.

– Суд моей совести говорит: ты не виновен! – проговорил философ и устало закрыл глаза. Он почувствовал, как тихо покачнулось тело и плавно поплыло вверх, потом остановилось, сохраняя приятное ощущение легкости и покоя – казалось, он лежал на спине в большом и ласковом море – ему хотелось как можно дольше сохранить ощущение блаженства и своей отделенности, но что-то дальнее, запрятанное на самом дне, подсказывало, что этот покой недолговечен, словно «сады Адониса», выращенные в домашних горшках.

– Здесь живет Сократ, сын Софрониска? – Человек спрашивал подчеркнуто громко, как актер, говорящий для многолюдного зала.

Старик ощутил жесткое изголовье, гнетущую неподвижность кровати и, помедлив, приподнялся.

В дверном проеме струился голубой павлиний плащ.

– Есть тут люди? – спросил плащ.

– Да, да. Старый Сократ превратился в слух, – ответил философ, опуская босые ноги на земляной утоптанный пол.

– Я, Мелет, сын Мелета, пришел… – размеренно начал плащ и вдруг по-детски ойкнул, ударившись о каменную притолоку.

– Я, Мелет, сын Мелета… – с потугой повторил плащ, высовывая из-под себя обутую ногу и стараясь, не сходя с порога, нащупать пол.

– Осторожнее! – с улыбкой сказал философ. – Тут высокий порог.

Плащ сполз вниз, с достоинством расправил свои длиннотекущие складки. Следом за ним оглядчиво спустились какие-то неприметные люди. Гости остановились в пыльной полосе света и некоторое время, щуря глаза, всматривались в темноту, скрывающую Сократа. Голова, венчающая павлиний плащ, открыла прорезь рта и заговорила о том, что Сократ из дема Алопеки должен в означенный день и час явиться на суд присяжных. Старику невольно вспомнился Толос времен Тридцати тиранов, с его нелепыми догонялками и прятками взрослых людей. Теперь, по странной иронии судьбы, он чувствовал себя человеком, которого тоже искали и наконец-то обнаружили в укромном месте.

– Я все сказал! – торжественно закончил Мелет.

– Прекрасно! – отозвался мудрец, зевая. – Ты говорил коротко и ясно, как лаконец. Но стоило ли идти ко мне в такую жару? Разве нельзя было дождаться прохладного вечера?

Мелет насупился, изготавливая достойный ответ.

– Кто вас звал сюда, подлые шакалы? – Ксантиппа стояла в дверях, вызывающе положив руки на бедра. – Идите, идите ко мне, грязные ублюдки! Я вам немного поубавлю шерсти!

Свидетели Мелета, оробев, стали подыматься наверх. Сам поэт выбирался последним, подняв до колен свой роскошный плащ.

– А это кто? Шакал шакалов? Иди же, иди ко мне! Сейчас ты быстро подожмешь свой облезлый хвост!

Послышались возня, крики, беспорядочный топот. Испуганно закудахтала курица. Когда Сократ, позевывая, вышел во двор, непрошенных гостей уже не было. Ксантиппа шагала ему навстречу, отряхивая мокрый хитон.

– Я облила его помоями!

Ксантиппа торжествовала победу.