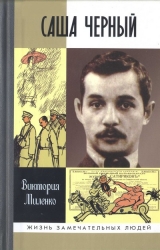

Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)

Год 1909-й: на взлете

Наступивший год принесет Саше Черному титул «короля поэтов» «Сатирикона». Так его назовут в московском декадентском журнале «Золотое руно»[47]47

См.: Золотое руно. 1909. № 7/8.

[Закрыть]. Пока же, не ожидая от «новорожденного» никаких особых чудес, наш герой посвятил ему ерническую здравицу «1909», напечатанную в первом номере «Сатирикона» и разошедшуюся на цитаты:

Родился карлик Новый Год,

Горбатый, сморщенный урод,

Тоскливый шут и скептик,

Мудрец и эпилептик.

……………………………

Ну, как же тут не поздравлять?

Двенадцать месяцев опять

Мы будем спать и хныкать

И пальцем в небо тыкать.

………………………

Да… Много мудрого у нас…

А впрочем, с Новым Годом вас!

Давайте спать и хныкать

И пальцем в небо тыкать.

Сам автор антиздравицы в первые дни нового года «хныкал» в финском местечке Сальмела[48]48

Ныне Мянтюхарью.

[Закрыть], на берегу озера Пюхавеси. «Жил в десяти километрах от Выборга, – вспоминал он, – в сосновом доме со старинной мебелью, на берегу засыпанного снегом озера, две недели не читал ни одной строчки (как это было хорошо!), вставал рано, ходил по лесам и знакомился сам с собой» («Опять», 1909). Продолжая летнюю гунгербургскую традицию, поэт и отсюда отправил в «Сатирикон» послание в стихах «Из Финляндии», обругав эту страну, как полагается, и отметив только один плюс: «Конечно, прекрасно молчание финнов и финок».

На обратном пути Саша с женой побывали в печально известном финском городке Иматра, расположенном недалеко от Выборга, на севере Карельского перешейка. Его достопримечательность – водопад Иматранкоски – в первые годы XX века был модным местом самоубийств[49]49

В 1972 году в Иматре установили единственный в мире памятник самоубийцам – «Дева Иматры».

[Закрыть]. Эта тенденция стала настолько угрожающей, что именно в 1909 году железнодорожные кассы Петербурга прекратили продавать билеты в один конец, до Иматры.

Был на Иматре. – Так надо.

Видел глупый водопад.

Постоял у водопада

И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной

Сумасшедшая вода:

«Если ты больной, но умный —

Прыгай, миленький, сюда!»

Извините. Очень надо…

Я приехал отдохнуть.

А за мной из водопада

Донеслось: «Когда-нибудь!»

(«Из Финляндии», 1909)

О том, что поэт видел водопад воочию, а не в воображении, рассказал Корней Чуковский. По его словам, возвращаясь в Петербург, Саша заехал к нему в Куоккалу и, греясь у печки, «признался, что водопад Иматра нагнал на него смертельную скуку и что бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься туда вниз головой» (Чуковский К. Саша Черный [Предисловие] // Черный Саша. Стихотворения. С. 13). Читая сегодня эту фразу и ничего не зная о мрачном водопаде, мы улавливаем единственный смысл: поэт был на грани нервного срыва. Однако в то время Саша Черный и Чуковский понимали ее совершенно иначе. Сашина реплика означает: я понимаю тех, кто бросился в этот поток, самому то и дело хотелось.

Для чего Саша заехал в Куоккалу, дачный поселок в окрестностях Петербурга, на берегу Финского залива, и грелся у печки «дачи Анненкова», которую снимала семья Чуковского? Конечно, не для того, чтобы рассказать об Иматре. У них состоялся деловой разговор. Судя по всему, Саша просил у Чуковского содействия в деликатном деле издания сборника своих стихов. Корней Иванович, уже выпустивший книгу «От Чехова до наших дней» в солиднейшем издательстве Вольфа, производил впечатление человека, который мог реально помочь. Скоро мы увидим, чем эта история закончилась.

Саша и Мария Ивановна вернулись в Петербург не позднее 17 января. Дата устанавливается точно, так как поэт писал, что сразу же по приезде «пошел на Андрея Белого». Лекция Белого «Настоящее и будущее русской литературы» была прочитана в зале Тенишевского училища именно 17 января 1909 года. Вслушиваясь в затейливые речи Белого и не понимая ни слова, Саша все отчетливее осознавал, что финская сказка отходит в небытие, а жуткий Петербург снова становится реальностью: «…я встал и тихонько вышел, купил на улице „Биржевые“ и, прижимаясь к домам, ежась и закрывая глаза, пошел с ужасом домой» («Опять», 1909).

«Ужаса» в стихах Саши Черного и в прошлом году было немало:

О, дом сумасшедших, огромный и грязный!

К оконным глазницам припал человек:

Он видит бесформенный мрак безобразный…

(«Опять опадают кусты и деревья…», 1908)

Или:

Восемь месяцев зима, вместо фиников —

морошка.

Холод, слизь, дожди и тьма —

так и тянет из окошка

Брякнуть вниз о мостовую одичалой

головой…

(«Желтый дом», 1908)

В этих и других «ужасных» стихах поэта всегда присутствует герой, на которого мы впервые обратили внимание еще в 1906 году, – «нищий духом» пореволюционный сдавшийся интеллигент:

«Я жених непришедшей прекрасной невесты,

Я больной, утомленный урод».

(«Интеллигент», 1908)

«Ужас» этот наплывал и в новых стихотворениях:

В зеркало смотрю я, злой и невеселый,

Смазывая йодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,

Из зрачков сочится скука многих лет.

Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?

Я?! О, нет, не надо, ради Бога, нет!

(«Отъезд петербуржца», 1909)

Иногда Саша Черный дерзал говорить «мы», обобщая опыт целого сонма «нищих духом»:

Где событья нашей жизни,

Кроме насморка и блох?

Мы давно живем, как слизни,

В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,

Не волнуясь, не любя,

Ищем Бога, ищем черта,

Потеряв самих себя.

(«Ламентации», 1909)

Это «мы», проецируемое на некое целое, подразумевает включение в общий ряд и самого автора. Выше мы говорили о том, что успех Саши Черного объясняется точным соответствием его творчества определенным умонастроениям значительного количества читателей. Не углубляясь в эту тему, попытаемся объяснить феномен популярности поэта категориями, которые никогда ранее к нему не применялись, а именно тем, что он являлся «голосом поколения» 1900-х годов. Кто-то обвинит нас в том, что мы передаем Саше Черному титул Александра Блока. Ни в коем случае! Просто Блок и Черный – это разные «голоса». Если отважиться на более близкие нам по времени аналогии, то между ними приблизительно та же разница, что существовала в протестные 1980-е годы между Борисом Гребенщиковым и Виктором Цоем. Первого называли «богом», и ценители его поэзии составляли круг интеллектуально-посвященных эстетов. Второго окрестили «человеком мостовой», и доступность его ироничной и незамысловато-наступательной философии стяжала ему популярность тысячекратно большую, нежели кому-либо другому из поэтов тех лет. Саша Черный, подобно Виктору Цою, был понятен и осязаем. Переклички в творчестве этих двух авторов (которых мы осмелились сравнивать исключительно в разрезе определенной проблематики!) удивительны. Попробуйте угадать, кому из них принадлежат эти строки:

Каждое утро снова жизнь свою начинаю

И ни черта ни в чем не понимаю.

……………………………………

Я, лишь начнется новый день,

Хожу, отбрасываю тень с лицом нахала.

Наступит вечер, я опять

Отправлюсь спать, чтоб завтра встать.

И все сначала.

А эти?

Напялил пиджак и пальтишко

И вышел. Думал, курил…

При мне какой-то мальчишка

На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.

Кричали. Я тоже кричал,

Махал рукой, возмущался…

Первый текст Виктора Цоя, второй – Саши Черного, а герой в них тот же. Похожее время рождало похожее творчество. Достаточно сказать, что мотив болезни, свойственный тогда для Черного, во многом определял проблематику молодежной протестной поэзии 1980-х годов. Например, у того же Цоя: «Мама, мы все тяжело больны, / Мама, я знаю, мы все сошли с ума!» («Мама», 1988). Или у Ильи Кормильцева: «…Оставь безнадежно больных, / Ты не вылечишь их, и в этом все дело» («Доктор твоего тела», 1987). И разумеется, в «Палате № 6» (1984) Александра Башлачева, герой которой, разбивая лоб о табу и запреты, сдается: «Спасибо главврачу / За то, что ничего теперь хотеть я не хочу. / Психически здоров. Отвык и пить, и есть. / Спасибо. Башлачев. Палата номер шесть». Не нужно уходить в постмодернистские дебри, чтобы услышать и понять крик души молодого человека, не находящего пути для применения своих сил и реализации творческих потенций. То же чувствовала молодежь эпохи модерна, подросшая к 1909 году и с завистью смотрящая на тех, кто успел проявить себя в 1905-м. То же чувствовали и «те, кто успел», отчетливо понимая, что 1905 год вряд ли возвратится. Эту неприкаянность, изрядно приправленную самоиронией, и удалось точно выразить Саше Черному. Однако между ним и вышеназванными «советскими» авторами есть существенное различие: те творили вне конъюнктуры и за свои стихи не получали денег (сначала). «Сатирикон» же был вполне дитя капиталистического общества, организм, учитывавший критерии спроса.

В какой мере сам Саша Черный мог ощущать себя «больным, утомленным уродом», живущим подобно слизню? Мы затрудняемся сказать, что, собственно, такое ужасное и трагическое могло происходить в его жизни в это время. У них с Марией Ивановной всё было в порядке. Он – популярный поэт, она – уважаемый преподаватель. О каких еще далях могли мечтать эти двое? Да, историко-политический фон был невеселым: послереволюционные репрессии в России, страшное землетрясение в Мессине, возвращение во Франции казни через гильотинирование. Однако что из этого? Столетие спустя наши потомки, изучая информационные источники, будут удивляться, как мы вообще жили, принимая во внимание терроризм, киллеров, птичий грипп и падение метеоритов. Подобный взгляд на реалии «столыпинской» эпохи мог существовать в советском литературоведении, не знакомом с информационными технологиями капиталистического общества, но никак не сегодня. Сто лет назад пресса нагнетала страсти так же, как и сейчас, и тот же «Сатирикон» в выборе тем руководствовался отнюдь не личными предпочтениями его авторов, а конъюнктурой. Писали о том, что продавалось. Писали так, как продавалось. Если хорошо продавались пессимизм и суицид, то отчего бы их и не продать? По нашему мнению, «сплин» и «нафталин» Саши Черного – это его очередная роль, маска, такая же, как трагический грим Пьеро на лице Вертинского, который в жизни отнюдь не был меланхоликом. Это мода, отвечавшая болезни эпохи, а возможно, даже издевка над ней. Достаточно вчитаться в известное Сашино стихотворение «Молитва» (1908), последнюю строфу которого цитируют очень часто. В ней герой просит Создателя об устройстве своей посмертной судьбы:

Дай мне исчезнуть в черной мгле, —

В раю мне будет очень скучно,

А ад я видел на земле.

Разве можно принимать ее всерьез, учитывая общую ироническую, даже ёрническую интонацию всего стихотворения? И начинается оно с пародии на лермонтовскую «Молитву» («Не обвиняй меня, Всесильный…», 1829), и сакральное в нем щедро перемешано с земным. Если это беседа с Богом, то почему герой ведет ее «с блаженной миной»? При чем здесь Третья дума, куда он, к счастью, не взят, и всё остальное? Да и последняя строфа, по нашему мнению, тоже пародия, истоки которой на поверхности. Это плевок в сторону декадентов, и, бросая пафосные слова о мгле и рае, автор сам над ними смеется. «Молитва» – очередная скоморошина Саши Черного, но никак не философское послание или «завет», как ее сегодня трактуют. Достаточно сказать, что в первой публикации в газете «Утро» стихотворение называлось «Благодарность Аллаху», то есть и название комически обыгрывало фразеологизм «слава Аллаху!». Эту авторскую игру и в то время мало кто понял, почему и случился инцидент с Корнеем Чуковским, о чем рассказ впереди.

Была тем не менее одна тема, касаясь которой Саша Черный ничуть не притворялся. В первых числах февраля 1909 года он рассказал читателям «Сатирикона» о своей мечте:

Поиск «вершины голой» – один из лейтмотивов творчества поэта, который, в отличие от культивирования суицида, не был маскарадным. От людей он действительно уставал. Это не придумано, это – невроз, знакомый и понятный любому, кто им также страдает. Неврозом объясняется и частое упоминание в стихах Саши Черного имени Робинзона Крузо, неизменно с оттенком недостижимого идеала: необитаемый остров, как и стремление героя многих его стихов спрятаться: влезть на дерево, зарыться в песок, запереться в квартире. Наконец, отсюда любовь Саши к мифу о Всемирном потопе, похожая на мечту: чтобы тупые лица и рты, произносящие глупости, смыло, потому что он физиологически не переносил бездуховность, «мясо», как называл определенную категорию людей. «Вершину голую» Саша Черный искал всю жизнь и, что удивительно, нашел во французском Провансе, до которого еще очень далеко.

О том, что он страдал неврастенией, можно говорить с уверенностью. Основание для такого утверждения дает, к примеру, известное стихотворение «Быт»[51]51

В стихотворные сборники вошло под названием «Обстановочка» и без посвящения К. Чуковскому. О том, что стихотворение в свое время разошлось на цитаты, говорит хотя бы тот факт, что в 1924 году Сергей Есенин в одном из писем отсылку к этому тексту использовал как понятную любому: «Жизнь тихая, келейная. За стеной кто-то грустно насилует рояль…» (Есенин С. А. Письмо Бениславской Г. А., 20 декабря 1924 г. Батум // Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М.: Наука; Голос, 1995–2002).

[Закрыть], напечатанное в «Сатириконе» 8 марта 1909 года. Мы приведем его полностью:

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,

Жена на локоны взяла последний рубль,

Супруг, убитый лавочкой и флюсом,

Подсчитывает месячную убыль.

Кряхтят на счетах жалкие копейки:

Покупка зонтика и дров пробила брешь,

А розовый капот из бумазейки

Бросает в пот склонившуюся плешь.

Над самой головой насвистывает чижик

(Хоть птичка божия не кушала с утра),

На блюдце киснет одинокий рыжик,

Но водка выпита до капельки вчера.

Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,

В наплыве счастья полуоткрывши рот,

И кошка, мрачному предавшись пессимизму,

Трагичным голосом взволнованно орет.

Безбровая сестра в облезлой кацавейке

Насилует простуженный рояль,

А за стеной жиличка-белошвейка

Поет романс: «Пойми мою печаль».

Как не понять? В столовой тараканы,

Оставя черствый хлеб, задумались слегка,

В буфете дребезжат сочувственно стаканы,

И сырость капает слезами с потолка.

Обычно этот текст комментируют очень узко: в нем-де изображены уродливые приметы быта, в котором нет места подвигу, присутствует гротескная образность и т. д. Мы же предлагаем мысленно его озвучить. Ревет пацан, стучат костяшки счет, стонет офлюсенный супруг форсихи, надрывно свистит голодный чижик, орет бедная кошка, жиличка-белошвейка воет романс, гремит ее машинка, чья-то сестра лупит по роялю, дребезжат стаканы, и в довершение пытки мерно капает с потолка. Хороша обстановочка! Здоровый человек и не обратил бы на нее внимания, но появление в финале капели для Саши Черного закономерно как мечта о том, чтобы падающие капли превратились в ливень и затопили жуткую квартирку.

Интересно, что «Быт» имел посвящение Корнею Чуковскому. То ли потому, что Корней Иванович сам был шаток в отношении нервов и мог оценить трагизм ситуации, то ли оттого, что милая семейка из стихотворения была подсмотрена в родной для обоих Одессе, то ли Саша просто хотел напомнить Чуковскому о себе. Весной 1909 года он все еще ждал от Корнея Ивановича помощи в издании своего поэтического сборника и очень нервничал из-за того, что тот молчит. Наконец, не выдержав, отправил в Куоккалу письмо, сохранившееся в архиве Чуковского. Оно не датировано, но, как увидим в дальнейшем, могло быть написано не позднее августа 1909 года.

«Многоуважаемый Корней Иванович!

Душа моя страдает, время идет, и я волнуюсь, как родильница перед первыми родами. Книжка висит над головой и положительно мешает думать и работать – хочется выйти из круга ее мотивов, в нем становится тесно, – но чтобы прислушаться к новым голосам в себе – надо хоть иллюзию спокойствия. Перехожу к прозе: Ваше предложение переговорить с Вольфом было бы для меня чрезвычайно ценно.

Теперь со дня на день жду разрешения попытки, никаких новых шагов, конечно, не делаю и вообще так измотался, что минутами хочется уже ничего не писать, не издаваться, не торговаться, плюнуть на все и открыть кухмистерскую в Швейцарии.

Конечно, только минутами…

Умоляю Вас, Корней Иванович, всей мукой рождения первой книги, знакомой и Вам: если Вы не сказали, чего нужно и как нужно у „Вольфа“ – сделайте это. И если Вам откажут, я, ей-Богу, ничего над собой не сделаю и буду Вам так признателен, как и при утвердительном ответе.

Тогда попытаюсь еще побегать по книжным фабрикам, прикинуться практичным, независимым и пр. Жду и ничего не делаю.

Преданный Вам

Саша Черный» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245).

Все это замечательно, учитывая, что издательство Вольфа, куда Саша сам пойти не решался, располагалось на той же 16-й линии Васильевского острова, где он жил. В то время как Чуковскому нужно было приезжать издалека, что для него тогда бывало проблематично даже материально. Душевное состояние Черного можно не комментировать, оно знакомо каждому, кто пристраивал в издательство свою первую (и не первую тоже) книгу. Каждый произносил эту фразу: «Жду и ничего не делаю», то есть отдаюсь на волю судьбы, а вдруг оно само как-нибудь сделается. И у Саши Черного оно «сделалось». Правда, не у Вольфа, не в этом году и не при помощи Чуковского. Всему свое время.

В «Сатириконе» между тем кипели рабочие будни. Информационных поводов для глумления хватало. Пресса затрубила о грядущем пятидесятилетии литературной деятельности издателя Алексея Сергеевича Суворина, которого в описываемое время никакие прошлые заслуги (например, близкая дружба с Чеховым) уже не спасали от нападок либеральной общественности. Сатириконцы, бесконечно полемизируя с издаваемой Сувориным национал-монархической газетой «Новое время», избрали и его самого, и ведущего фельетониста газеты Михаила Осиповича Меньшикова постоянными мишенями издевок. Они негодовали, читая о пышных приготовлениях к суворинскому юбилею и вспоминая, как в прошлом году обошлись с юбилеем Льва Толстого. Одновременно с интересом ожидали, что же будет в этом году, в дни столетия Гоголя?

Саша Черный вместе с другими желчно ругался, читая отчеты о праздновании юбилея Суворина, прошедшего 27 февраля 1909 года. Были и торжественные молебны, и драгоценные подарки от Его Величества, и бал в Дворянском собрании, и поклоны от всех думских фракций… Льву Толстому и не снился такой юбилей. Впрочем, в то время, исповедуя «опрощение», он его, возможно, и не хотел бы.

«Сатирикон» поздравил Суворина на второй день торжеств, в субботу, 28 февраля, в девятом номере журнала. Для этого выпуска Саша написал «кисло-сладенький романс», который начал прославлением «маститого старичка», справляющего юбилей «между Толстым и Гоголем», но быстро устал и начал резать правду-матку:

…На лире лопнули струны со звоном!..

Дрожит фальшивый, пискливый аккорд…

С мяуканьем, визгом, рычаньем и стоном

Несутся кошмаром тысячи морд:

Наглость и ханжество, блуд, лицемерье,

Ненависть, хамство, и жадность, и лесть

Несутся, слюнявят кровавые перья

И чертят по воздуху: Правда и Честь!

Высказавшись в адрес Суворина, Саша Черный вместе с другими сатириконцами начал готовиться к юбилею Гоголя, чье имя для него было свято. Российские власти, сумевшие замолчать восьмидесятилетие отлученного от Церкви Толстого, теперь старались сделать максимум возможного для памяти писателя воцерковленного. 20 марта 1909 года, в день рождения Гоголя, во многих университетах, средних и начальных учебных заведениях были отменены занятия и вместо них совершались панихиды, ставились студенческие спектакли, проводились научные чтения. «Гоголевский номер» «Сатирикона» (№ 12) вышел накануне, 19 марта, с карикатурой работы Ре-ми на обложке. Городовой склонился перед своим начальником: «Ваше благородие! На Толстого приказывали не пущать, на Суворина – тащить… Как теперь прикажете?» С небес на эту картину, хитро прищурившись, взирает Гоголь. Ничего не изменилось на разухабистой российской дороге! Всё те же гоголевские герои кругом; личины новые надели, а нутро не переделать. Саша написал об этом сатиру «Смех сквозь слезы». Глядите-ка: Чичиков пристроился в интендантстве и «на мертвых душ портянки поставляет»; Манилов – председатель Думы; болтливость и фамильярность Ноздрева пригодились в охранном отделении, а вот поручик Пирогов теперь служит в Ялте (намек на генерала Думбадзе).

В последующие дни Саша Черный пребывал в крайнем раздражении и уже был недоволен порядками в «Сатириконе». Об этом известно из его письма московскому литератору Казимиру Ромуальдовичу Миллю[52]52

Казимир Ромуальдович Милль (псевдоним Полярный; 1878–1932) – писатель, переводчик. Аверченко через журнальную рубрику «Почтовый ящик» поощрял его писать, например: «Москва. – Полярному. Присылайте еще. Одна вещь идет» (Сатирикон. 1909. № 5). Или: «Москва – Полярному. Шлите еще и еще» (Сатирикон. 1909. № 8).

[Закрыть], которому он сообщал: «Остальные ваши вещи, кроме „О господине Пустозвоне“, которая уже пошла, по справке у г. Аверченко, „не подошли“. Между нами говоря, удивительного в этом ничего нет; г. Аверченко сам так много пишет, что для стороннего материала, даже самого интересного, нет просто места. De facto – ему приходится редактировать главным образом свои собственные произведения, и говорить нечего, что каждая строка, написанная им, будет всунута в номер… Думаю, для вас это не новость» (цит. по: Спиридонова Л. А. Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // Черный Саша. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 47). Сколько ехидства! Прозрачен намек на то, что Аверченко редакторский оклад не отрабатывает, ведь правит свои собственные рукописи, за которые также получает гонорар. И упрек и намек справедливы лишь отчасти: Аверченко, выступавшего под различными псевдонимами, действительно в «Сатириконе» было слишком много, однако и Сашу Черного он печатал тоже много, на выигрышных местах, поручая ему и стихи, и комментарии к карикатурам на обложке. Складывается впечатление, что Саша снова смертельно устал от Петербурга, срывался по любому поводу и считал дни до того момента, когда у жены закончатся занятия и они смогут отсюда сбежать.

Бежать мечтал не он один. В редакцию приходил Александр Куприн и жаловался, что устал мыкаться по углам с маленьким ребенком и хочет осесть «на земле», что работать в Петербурге совершенно невозможно: как ни прячься, богемные приятели находят, сбивают. Александр Иванович начал большую, скандальную вещь о проституции, «Яму», а закончить никак не может. Он решил поселиться, что удивительно, в Житомире. Оказалось, что на Пушкинской улице, куда Саша бегал в гимназию, живет его родная сестра. Вскоре Житомир напомнил о себе Саше Черному неожиданным образом: газетчики радостно смаковали подробности тамошней жизни Куприна, который то назвал своего пуделя Негодяем и смущал прохожих, громко выкрикивая его имя, то привел того же Негодяя в театр и едва не сорвал спектакль… Милый Житомир, как ты далеко!

Освобождение от Петербурга пришло в мае и оказалось не самым веселым: Черный уезжал «на кумыс» в Башкирию. И путь неблизкий, и радости мало отдыхать в компании чахоточных больных. Значит, была необходимость. На прощание Саша подарил читателям «Сатирикона» стихотворение «Отъезд петербуржца»:

Середина мая и деревья голы…

Словно Третья Дума делала весну!

В зеркало смотрю я, злой и невеселый,

Смазывая йодом щеку и десну.

………………………………

Синие кредитки вместо Синей Птицы

Унесут туда, где солнце, степь и тишь.

Слезы увлажняют редкие ресницы:

Солнце… Степь и солнце вместо стен и крыш.

Эти строки, морщась от «смазанной йодом щеки» и «редких ресниц», читал у себя в Куоккале Чуковский. Через два месяца он припомнит эти безобразные мелочи и построит на них обвинительный акт Саше Черному. Не подозревая о сгущающихся над ним тучах, поэт добирался в Башкирию, туда, где впервые побывал десять лет назад с Роше «на голоде».

Далека дорога! Из Петербурга поездом до Нижнего Новгорода, оттуда пароходом сначала по Волге и по Каме, потом вверх по реке Белой, змеей извивавшейся среди поросших лесом предгорий Урала, до Уфы. Из Уфы снова поездом, а затем на плетеных таратайках по ухабистой дороге до деревни Чибинли, где была кумысолечебница. Зато цель оправдала средства: Саша оказался на вершине столь голой, что его урбанистская истерика очень скоро прекратилась.

Экзотика в Чибинли была невероятная. Никого вокруг. Речка Дёма. Степь, уходящая за горизонт. Шальной дурман ковыля.

В деревне мертво и безлюдно.

Башкиры в кочевья ушли,

Лишь старые идолы нудно

Сидят под плетнями в пыли,

Икают кумысной отрыжкой

И чешут лениво под мышкой.

(«Кумысные вирши», 1909)

Целебные свойства кумыса башкирам были известны испокон веку, а русские обратили на них внимание только в середине XIX столетия. Это кислое кобылье молоко имеет разную степень крепости, и от процента содержания спирта зависит его воздействие на человека: он либо становится возбужденным, опьянев, либо может успокоиться, заснуть. Саша, судя по всему, предпочитал крепкий кумыс: «Обняв кумысную бутыль, / По целым дням сижу как пьяный…» («Кумысные вирши»), В то время разрешалось выпивать до четырех бутылок в день, поэтому наш герой впал в свое любимое состояние анабиоза и «человека-овоща». Душа его находилась «вполне во власти тела», и все жизненные устремления свелись к созерцанию собственной правой ноги, что, кажется, «на девять фунтов пополнела».

От чего лечился Саша Черный? В «Кумысных виршах» он назвал себя «катарным сатириком», тем самым намекнув на проблемы с желудком, что нередко является следствием повышенной нервной возбудимости. В одном из его рассказов мы нашли и описание симптомов: «…к вечеру легкий приступ морской болезни. Нервы… надо бороться» («Первое знакомство», 1912).

Итак, наш больной под палящим башкирским солнцем «с мокрым платком на затылке» созерцал свою правую ногу. «Ни книг, ни газет, ни людей!» – восклицал он и отправлял в столицу, адский город, свои «Кумысные вирши». Там их печатал Аверченко, едва ли не единственный из сатириконцев проводивший лето в Петербурге. В июньском письме Рославлеву он жаловался, что «занят по пояс» и ему «так скучно»: Ре-ми уехал, Радаков в Старом Симеизе, «наглец Бибилин» куда-то пропал[53]53

Письмо Аркадия Аверченко Александру Рославлеву // ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 21.

[Закрыть]. Вокруг душный каменный ад и очередная эпидемия холеры. Мертвый летний сезон, кризис тем. И вдруг – такой подарок! 16 августа Чуковский разразился в «Речи» разгромной статьей в адрес «Сатирикона». Посвящения стихов и поклоны не помогли.

Нужно ли объяснять, почему разгромную статью мы назвали «подарком»? Тираж кадетской «Речи» составлял 40 тысяч экземпляров, и если представить, сколько ее подписчиков, прочитав статью, заинтересовались «Сатириконом» и стихами того самого Саши Черного, которого Чуковский обозвал «имфузорией» и «лимонной головой», то недолго и до предположения, что статья была заказной. Впрочем, есть одно «но»: с Сашей Черным Чуковский обошелся уж очень круто. Аверченко не стал бы жертвовать своим ведущим сотрудником в угоду рекламному скандалу (хотя кто знает?).

Статья Чуковского называлась «Современные Ювеналы», и ее автор сам опасался последствий: «Я пишу это впопыхах и боюсь, что в спешном наброске многое сказалось не так и многое совсем не сказалось». Начинался его «спешный набросок» с выборки цитат из Сашиных стихов, тех, где его лирический герой ругает себя последними словами: «дурак», «истукан», «осел», «идиот». Корней Иванович, отмечая стремление современных поэтов к совершенно иным материям – провозглашению себя богами, – называет Сашу Черного «удивительным поэтом», который «выводит себя на позор». Подобное умонастроение показалось критику родственным тому, что было изложено в «Вехах»[54]54

Авторами философско-публицистического сборника «Вехи» (1909) выступили Михаил Осипович Гершензон (он же был инициатором «Вех»), Николай Александрович Бердяев, Сергей Николаевич Булгаков, Александр Соломонович Изгоев, Богдан Александрович Кистяковский, Петр Бернгардович Струве и Семен Людвигович Франк. Книга вызвала острую дискуссию в прессе, и более всего нападок выдержал Гершензон, автор статьи «Творческое самосознание». Сосредоточившись на духовном облике интеллигенции второй половины XIX – начала XX века, автор обнаружил нарушение единства чувственно-волевой и рассудочно-разумной сфер души, что делает невозможным естественное, органическое развитие личности. По мнению Гершензона, русский интеллигент, привыкнув всегда оглядываться на чужое мнение, пришел к тому, что стал считать собственное самосовершенствование чем-то постыдным и теперь стремится раствориться в общественной деятельности, чтобы не раствориться в собственной пустоте. Удается это единицам, отсюда и отсутствие всякой деятельности или суицид. Место жизни заняла иллюзия жизни личности. Революция 1905 года могла дать лишь политическую свободу (свободу самоопределения и правовую обеспеченность), но не внутреннюю свободу и душевное здоровье. Пришел день сегодняшний и принес низвержение идеалов и отсутствие авторитетов в общественном сознании.

[Закрыть], симптомом безнадежной болезни интеллигенции, для которой самооплевание стало нормой, а смерть из таинства вдруг сделалась скучной повседневностью. «В том-то вся и суть… что „Сатирикон“ – это „Вехи“, а Саша Черный – это Гершензон, – утверждал Чуковский. – И даже „Сатирикон“ важнее, показательнее „Вех“, потому что „Вехи“ – это уже рецепты и диагнозы, а „Сатирикон“ – это еще слепая боль». Впрочем, Чуковский не хотел бы обидеть доцента Гершензона сравнением с Сашей, ведь Черный «писатель микроскопический, но… разве для иного биолога инфузория не бывает иногда знаменательнее мастодонта!» И сам «Сатирикон», по мнению Чуковского, занят самооплеванием, сам себя отрицает и сам над собой издевается. Если вы встретите на его страницах насмешку над сексуальными предпочтениями поэта Михаила Кузмина, то не удивляйтесь тому, что в том же номере вы увидите его имя в составе сотрудников этого журнала, замечал критик, прочтете фельетоны о художниках-модернистах, и они здесь же, рисуют в этом же журнале. Это система: «…никаких пристрастий, никаких влечений. „Ты, читатель, не верь нам, мы сами себе не верим, мы просто ‘так себе’. Лишь бы смешно, мы и над собой посмеемся“».

Затем Чуковский обратил свой взор на Аверченко и Ре-ми, «китов» журнала. Обоим, по его словам, свойственны «прожорливость… крепчайшие зубы и феноменальный желудок», им все об стенку горох, они оба «румяны и безмятежны». Таковы новые Ювеналы – ни принципов, ни полета. Даже удивительно, что «Сатирикон» преследует цензура – и Чуковский припомнил «студенческий номер», о котором мы рассказывали выше.

Не думаем, чтобы Аверченко и Ре-ми были особо обижены, Чуковский во многом верно понял их политику. Не таков был Саша Черный. Корней Иванович вспоминал, что тот «разгневался чрезвычайно»: «Статья моя, к немалому моему огорчению, так сильно задела поэта, что он прекратил всякие отношения со мной» (Чуковский К. Саша Черный [Предисловие] // Черный Саша. Стихотворения. С. 16). Еще бы! Проглотить такие оскорбления под силу только очень уверенному в себе человеку (к примеру, тому же Аверченко), а Саша таким не был. Немало его огорчила и неразборчивость литературного критика, который почему-то не провел границы между автором и лирическим героем. Это огорчение чуть позднее отразится в ответной шпильке – известном стихотворении «Критику» (1909):

Когда поэт, описывая даму,

Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет»,

Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —

Что, мол, под дамою скрывается поэт.

Я истину тебе по-дружески открою:

Поэт – мужчина. Даже с бородою.

Справедливости ради следует заметить, что и Корнею Ивановичу было не по себе. В одном из писем этого времени он нервно сообщал: «…противно и ненужно все, что пишу – и мой стиль, и мои „коленца“, и мое „вдохновение“. Если бы я был читатель, никогда не читал бы Корнея Чуковского, – по крайней мере так себя чувствую» (Письмо К. И. Чуковского В. В. Розанову // Чуковский К. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 14. С. 198). Их отношения с Сашей Черным прервались на несколько лет.

«Сатирикон» же от статьи Чуковского, вне всяких сомнений, только выиграл. Дела журнала шли в гору. К концу 1909 года, в ноябре, случилась, правда, одна неприятность. Здание на Невском, где была редакция, готовилось под снос, и пришлось переезжать на набережную Фонтанки, 80. По этому адресу находилось в некотором смысле «родовое гнездо» Михаила Корнфельда. Некогда здесь жил его отец, купец Герман Карлович Корнфельд, владелец фабрики каучуковых штемпелей и металлических надписей, а также издатель «Стрекозы», предшественницы «Сатирикона». Теперь здесь жил сам Михаил Германович Корнфельд вместе со старшей сестрой Софьей. Хоть и не Невский проспект, а место бойкое: берег Фонтанки, вид из окон на Суворинский (Малый) театр и Апраксин Двор. Четырнадцать лет спустя, в 1925 году, эти места оживут в стихотворении Саши Черного «Сатирикон»: