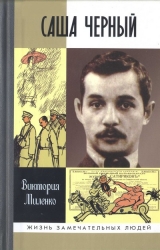

Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)

…В становище, раскинувшемся в долине, недоумение: что-то старик Ной замолк. То утомлял всех своими проповедями и проклятиями, а то вдруг не видно его. Поймали сыновей его Сима и Хама, спросили: в чем дело? Молчат. Сами толком не знают. Задумались люди. Но ненадолго: едва услышали звуки тимпанов и цитр, как посрывались со своих мест и ну плясать! А Ной с сыновьями упорно рубили кипарисы, строили ковчег и загоняли в него «всю злую тварь / От паука до носорога».

И обрушился ливень, и люди из долины молили Ноя взять их в ковчег, но он был непреклонен. И тонули они, и плавали тела вокруг ковчега, и даже «…у самых тупых / Были мудрые лица уснувших святых». А жальче всего было безгрешных детей, но Господь не велел их спасать. «Быть может, в них зерно разврата…» – так объяснил себе это Ной.

Во всем мире остался единственный очаг жизни: тесная деревянная коробка, плывущая день и ночь неизвестно куда, а за ней – «удивленные дельфины». Люди быстро устали от неизвестности и терзали Ноя вопросами о том, когда же кончится дождь. Не получив ответа, обозлились и становились скотами, а Ной… Что Ной? «Ной бессилен и нестрашен – в зыбкой тьме не нужен вождь». Уже Ноама, жена Сима, упрекает беременную Ли, жену Иафета, что та ей не помогает по хозяйству, а Эгла, жена Хама, задумалась: не соблазнить ли ей лишенного временно женской ласки Иафета? И соблазнила. И ничего такого. Лишь скорбящий Ной тихо плакал.

В ковчеге остались одни близкие родственники, у которых, казалось бы, не должно быть мелочных счетов. Ан нет: Сим старается припрятать какие-то мешки с мукой и дерется из-за них с Хамом. Всё суровее становится Ной.

Ковчег плывет, и не видно просвета в сером ненастье. Измученные птицы, не имея суши для отдыха, камнем падают на крышу и спят, а Хам убивает их сонных.

Люди отупели и потеряли счет дням и ночам.

Даже мужчины плачут, и в ответ на их плач со дна лодки подымается «темный, злой звериный стон». Там, внизу, уже вспыхнул «жадный голод» и львы рвут верблюдов.

Еще неизвестно, кому Бог послал большее испытание: тем, что погибли, захлебнувшись, или этим, оставшимся для чего-то жить? «Безнадежность хуже смерти». Не думать, не думать, забыться… И вот сыновья и невестки Ноя предаются безудержному разврату:

Ждать? Чего? – Не стоит ждать:

Завтра боль придет опять.

Дни уходят… Сладок грех!

Тела хватит здесь на всех.

Смех и пляска все пьянее, и наплевать на стоны бедной Ли, рождающей в муках сына. Ной потрясен: такое падение он уже видел, там, в долине, в шатрах, что навеки погребены теперь под толщей воды. И Ной возроптал на Бога. Воздев руки к небу, он вопрошает: для чего тот велел спасти семью? Разве они лучше тех, что погибли? Ведь они выйдут на сушу и породят себе подобных. А что может от них родиться? «Хам – проказа земли, Сим ничтожен, как крот… / Иафет? Но мятущийся вихрь не оплот». Не лучше ли уничтожить всех и себя, и пусть только немые рыбы останутся на земле. Каков соблазн!..

Путь мой кончен… Я понял. Кто понял – судья.

Берег близко, но нет, – не причалит ладья.

Пусть земля отдохнет. Пусть никто на земле

С перекушенным горлом не бьется во мгле.

………………………………………………

Ты ошибся, Владыка, Ты слишком далек!

Завтра рано, чуть солнце разбудит восток —

Только всплывшая грязь на безмолвной воде

Скажет новому солнцу о нашем следе…

Ной спускается в трюм, к зверям, и ищет секиру, которой некогда строил этот ковчег, но вдруг где-то заплакал младенец, рожденный за время плавания робкой Ли.

Рука безвольно выпустила секиру.

Мудрец всё понял: «Ной над спящим ребенком все думал о жизни, яснел / И, грустя, возвращался в ее необъятное лоно». Если не будет людей, то для кого лес, омытый росой, песня морских волн, «все цветы на земле»? Не для тупых же рыб? Да, жизнь полна страданий, но они – неотъемлемая часть ее: «Скат морской не страдает, – но кто б захотел / Променять все страданья на этот удел?» Смерть же «мертвее тоски» и «бессмысленней зла», и Ной не посмеет быть суровее Творца. Все свои силы он отдаст воспитанию этого младенца, который своим плачем остановил его карающую руку.

Ной всё понял – и немедленно прекратился дождь. Люди собрались на крыше ковчега и протягивают руки к неведомой новой земле. Мудрый Ной в отдалении «всей усталою скорбью души» молится «сияющей матери-жизни».

Такую поэму написал в 33 года Александр Михайлович Гликберг. Достигнув возраста Христа, поэт и человек пришел к осознанию мудрости законов бытия. Зачем растрачивать себя на то, с чем Бог спокойно мирится и без чего мир, как видно, существовать не может? Секиру нужно бросить – с сатирой проститься. Не лучше ли обрести спасительного младенца и посвятить себя ему? Нет своих детей, так разве мало чужих?

«Ной» – это прощание Александра Гликберга с Сашей Черным. Это рубежная, выстраданная и прожитая вещь, по нашему мнению, даже слишком личная, чтобы ее публиковать. Однако же поэт – пророк, а пророков без внимающих им не бывает. И вот Александр Михайлович вез из малороссийских Ромен свою проповедь, мечтая о том, что она будет услышана.

Приехал в Петербург – и сразу окунулся в привычную окололитературную пошлость, которую, надеемся, отныне воспринимал спокойно и как неизбежное зло. За время его отсутствия разразился скандал в «Сатириконе», который широко обсуждался. В мае 1913 года Аверченко, Радаков и Ре-ми рассорились с Корнфельдом и, как они писали в газетах, «in corpore» покинули журнал. Вслед за ними ушли почти все ведущие сотрудники. О причинах ходили какие-то невнятные слухи, так или иначе сводившиеся к материальным претензиям. Стороны подавали друг на друга в суд, оскорбляли друг друга в прессе. Михаил Германович Корнфельд остался один на один со своим известным журналом, в котором больше некому было работать, а Аверченко и компания создали собственный журнал «Новый Сатирикон», над названием которого долго не думали.

Можно предположить, что Корнфельд, отчаянно хватаясь за любую соломинку, дабы спасти подписку и репутацию, мог приглашать Сашу вернуться. С такой же долей вероятности и Аверченко мог зазывать его в свой новый журнал, ведь ему приходилось начинать дело практически с нуля. Однако не станем фантазировать. Во-первых, данных об этом нет; во-вторых, человек, написавший «Ноя», не пошел бы уже ни в какой «Сатирикон».

«Теперь вожусь с поэмой, – сообщал Саша Горькому, – и с отвращением перебираю в уме разные комбинации. Для начала стороной навел справки в „Вестнике Европы“. Оказывается, что поэму в два листа принципиально не только не возьмут, но и читать не будут. Небывалый случай: „два листа стихов!“ И это несмотря на то, что я предупредил о своей гонорарной скромности: столько же, сколько за два листа прозы» (цит. по: Горький и его современники. Исследования и материалы. М.: Наука, 1989). Едва ли поэт делился своими проблемами бескорыстно: Горький сотрудничал с «Вестником Европы» и мог повлиять на редактора, академика Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского, с которым переписывался. Однако Горький в то время был занят своими хлопотами, он готовился к возвращению на родину. В последних числах декабря Алексей Максимович прибыл в Петербург. С этого времени их переписка с Сашей Черным прервалась, но не прервалось сотрудничество.

Задержимся на декабре 1913 года, последнем мирном российском декабре. В ближайшие семь лет жители огромной страны накануне Рождества и в новогодние праздники будут загадывать одно на всех главное желание – чтобы кончилась война. А пока все были веселы и безмятежны. В Петербурге второй месяц хулиганили московские футуристы. Чуковский читал о них лекции и в Тенишевском училище, и на Бестужевских курсах. Какой-то кубофутурист Маяковский поставил в театре Луна-парка скандальный спектакль, кажется, о себе самом. Слушая эти разговоры, думал ли Саша о том, что потомки в России если и будут помнить его стихи, то только благодаря тому, что их в юности обожал этот самый Маяковский? Однако карты лягут именно так.

В литературу прорывалось новое поколение двадцатилетних, которые в годы революции 1905 года еще были детьми, поэтому протестную сторону стихов Саши Черного воспринимали только в той мере, что была им понятна. Маяковский в автобиографии говорил о своей юности: «Поэт читаемый[74]74

Приводим цитату из автобиографии, впервые напечатанной в берлинском журнале «Новая русская книга» (1922. № 9); в последующих публикациях автобиографии, которую Маяковский назовет «Я сам», появится определение «почитаемый».

[Закрыть] – Саша Черный. Радовал его антиэстетизм» (Писатели о себе. Владимир Маяковский // Новая русская книга [Берлин]. 1922. № 9). Молодому бунтарю импонировали желчное препарирование быта и человека, фарсовое видение жизни столицы. Чуковский, хорошо знавший Маяковского в эти годы, говорил об этом так: «Насколько я мог заметить, Маяковскому из этих сатир были больше всего по душе те, в которых ненависть к тогдашней действительности выражалась не в декларациях и возгласах, а в бытовых зарисовках, доведенных до гротеска и шаржа. Больше всего привлекала его образность этих стихов» (Чуковский К. Саша Черный // Чуковский К. Современники: Портреты и этюды. С. 371).

У приятеля молодого Маяковского, впоследствии видного ученого-лингвиста Романа Якобсона есть статья «О поколении, растратившем своих поэтов» (1931), где в числе кумиров своего поколения он назвал Александра Блока и Велимира Хлебникова, но не назвал Сашу Черного. Однако сам Маяковский его знал и чтил, а по нашему мнению, оказаться в числе вдохновителей и в чем-то учителей Маяковского – это честь. Виктор Шкловский вспоминал в «Жили-были»:

«Маяковский, уже призванный, но еще не говорящий, ходил среди людей. Он читал сатириконцев.

Был тогда Саша Черный.

Саша Черный писал стихи в „Сатириконе“. <…>

Маяковский любил эти стихи.

Фонари горят как бельма, – писал Саша Черный.

Лужи блестят, как старцев-покойников плешь.

Это похоже на Маяковского:

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —

ночь излюбилась, похабна и пьяна,

а за солнцами улиц где-то ковыляла

никому не нужная, дряблая луна».

Стихи Саши Черного участвовали в формировании мироощущения молодого Маяковского, ими он иллюстрировал свои мысли по разным поводам. Его строки вошли в повседневный речевой обиход начинающего поэта. Лиля Брик вспоминала, что ими Маяковский комментировал многие жизненные ситуации (Брик Л. Из воспоминаний // Современницы о Маяковском):

«Когда на его просьбу сделать что-нибудь немедленно, [он] получал ответ: сделаю завтра, он говорил раздраженно»:

Лет через двести? Черта в ступе!

Разве я Мафусаил?

(«Потомки»)

Если в трамвае кто-нибудь толкал его, он сообщал во всеуслышание:

Кто-то справа осчастливил —

Робко сел мне на плечо.

(«На галерке»)

В разговоре с невеждой об искусстве:

Эти вазы, милый Филя,

Ионического стиля.

(«Стилисты»)

Или:

Сей факт с сияющим лицом

Вношу как ценный вклад в науку.

(«Кумысные вирши»)

О чьем-нибудь бойком ответе:

Но язвительный Сысой

Дрыгнул пяткою босой.

(«Консерватизм»).

В 1915 году Чуковский как-то спросил Маяковского, кого он больше любит: Полонского, Майкова или Фета? Тот засмеялся и ответил: «Сашу Черного». И, словно в доказательство, на портрете Корнея Ивановича[75]75

Портрет сделан в Куоккале в июне 1915 года и хранится в Государственном музее В. В. Маяковского (Москва).

[Закрыть], сделанном им в этот же день, написал строчки из Сашиной колыбельной: «Спи, мой кролик…» и т. д. Максим Горький, вспоминая лето того же 1915 года, писал Чуковскому: «Как-то, в Мустамяках, Маяк<овский> изъяснялся в почитании Черного и с удовольствием цитировал его наиболее злые стихи» (Горький и его эпоха. Материалы и исследования. М.: ИМЛИ, 1994. С. 110).

Сам Саша Черный футуристов называл «микрокефалами», и ему с ними было все ясно: «Рыжий цех всегда шел ходко». Одного он не понимал – презрения к толпе, без которой клоунам нельзя существовать:

Не смешно ли сворой стадной

Так назойливо, так жадно

За штаны толпу хватать —

Чтоб схватить, как подаянье,

От толпы пятак вниманья,

На толпу же и плевать!

(«Эго-черви (На могилу русского футуризма)», 1914)

Это одно из немногих стихотворений Черного, появлявшихся в печати в 1914 году. Он практически замолчал, лишь изредка посылал материал для публикации в «Солнце России» и московский журнал «Русская мысль», где редактором литературного отдела была бывшая бестужевка Любовь Яковлевна Гуревич (с ней сложились теплые отношения).

Хоть какое-то упоминание о Саше удалось найти в майской статье Василевского (не-Буквы), посвященной Чуковскому. Не-Буква отмечал, что Корней Иванович теперь «так старательно старается отгородиться от былого легкомыслия, так усердно смягчает былые резкости в новых изданиях своих книг», что невольно вписывается в общую новую тенденцию. А именно: «Он, – увы! – не одинок в этом ненужном и, боюсь, трусливом стремлении к „маститости“. Вот и талантливейший Саша Черный настойчиво старается переделать себя в Александра Гликберга» (Василевский И. М. Невзрослые и маститые // Петербургский курьер. 1914. 24 мая). Непонятно, чем был недоволен не-Буква: в 34 года совершенно естественно желание быть уже не Сашей, а хотя бы Александром.

Вполне возможно, что этот выпад был обусловлен публикацией в апреле 1914 года поэмы «Ной». Хотя она была подписана «А. Черный» (а не Гликберг), ее содержание, безусловно, указывало на то, что автор «старается отгородиться от былого легкомыслия».

Выстраданная Александром Михайловичем вещь, как видим, долго шла к читателю и, в конце концов, была куплена все тем же «Шиповником» для очередного альманаха (1914. № 23). Тогда она прошла незамеченной, и едва ли не единственный отзыв на публикацию оставил сатириконец Александр Измайлов, человек из окружения Куприна. Он заметил, что в суетном литературном потоке современности поэма эта – «странная гостья, точно из чужих краев», что автор «применил обывательскую точку зрения к великой легенде всемирного потопа. Торжественное стало обыденным, люди маленькими, трагедия перемешалась с фарсом» (Измайлов А. Нестареющая легенда (Поэма А. Черного «Ной»). Мы же, как потомки, уже знающие дальнейшие события, которых читатели 1914 года знать не могли, позволим себе говорить о пророчестве накануне страшной войны, о предсказанном мировом «потопе». Но никто не услышал и не прислушался. Нет пророков в своем отечестве – истина стара.

Черный гордился «Ноем». Отдельный оттиск поэмы он подарил Гуревич из «Русской мысли», надписав: «Многоуважаемой Любови Яковлевне Гуревич на добрую память от безработного пессимиста. Апрель 1914» (Собрание А. С. Иванова). От Гуревич зависела судьба его нового рассказа «Мирцль» о гейдельбергской кельнерше, и он вел письменные переговоры по этому поводу: «Что касается условий, то я, конечно, ни на чем не настаиваю: вообще настаивать надо лично и талантливо, а я не умею»[76]76

ОР ИРЛИ. Архив «Северного вестника». № 19 872.

[Закрыть].

В мае Черный уехал в Гунгербург и прекрасно проводил время в любимом Шмецке. Через какие-нибудь пару месяцев события начала лета 1914 года покажутся поэту сном. Неужели они с Марией Ивановной жили этой «Мирцлью» и мечтали, как рассказ выйдет в «Русской мысли»? Неужели бездумно загорали? Правда ли, что собирались в августе ехать знакомиться с древними цивилизациями в Палестину, Египет, Грецию?! Каждая мелочь будет припоминаться с особым чувством: мало ценили то, что имели, мало берегли друг друга…

Место, где они отдыхали, известно точно. Это была дача Константина Ивановича Бормана, сотрудника крупной страховой компании «Россия» (О прошлом Шмецке и Меррикюля // Старый Нарвский листок. 1929. 4 июня). Уютный деревянный бежевый домик стоял на границе Шмецке и Меррикюля: открытая терраса, увитая диким виноградом, развесистые старые ели в саду, звуки фортепиано – хозяева дачи, люди гостеприимные и веселые, устраивали маскарады, концерты.

В семье Борманов было восемь детей, и двое из них – Миша и Ира – оставили воспоминания о «дяде Саше» Черном. Михаил Борман, бывший тогда мальчишкой, рассказывал литератору Юрию Дмитриевичу Шумакову, что поэт все время гонял на велосипеде, пролетал туда-сюда, и Миша все думал: что, если за ним погнаться, перегонит или нет? И в подтверждение своих слов Миша в конце 1920-х годов показывал Шумакову тот самый велосипед, ставший реликвией (Шумаков М. ИрБор // Радуга. 1989. № 5).

Ирина Борман, в будущем достаточно известная эстонская поэтесса, пассия Игоря Северянина, была постарше Миши – ей исполнилось 30 лет – и понимала уже гораздо больше. Она и рассказала Шумакову о том, перед кем «дядя Саша» картинно гонял на велосипеде. Якобы он увлекся ее старшей сестрой Леной, натурой взбалмошной и экстравагантной. Стремясь быть оригинальной, та завела рысь и водила ее на цепочке по улицам. Этот рысий мех попал в стихотворение Черного «Современный Петрарка» (1922), что позволило Анатолию Иванову предположить адресата стихотворения – Елену Борман. Герой влюблен, «застенчив, как мимоза, осторожен, как газель» и вот уже пять недель томится в неведении: любим ли? Он пишет стихи с твердым намерением сегодня же преподнести их Ей и посмотреть, что будет:

Ваши пальцы будут эхом, если вздрогнут, и листок

Забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног, —

Я богат, как двадцать Крезов, я блажен, как царь Давид,

Я прощу всем рецензентам сорок тысяч их обид!

Если же волнения не будет и листок со стихами Она равнодушно вернет, тогда что ж… Герой пошлет их в газету, получит гонорар и напьется.

Если романтическая история действительно была, то, судя по всему, пальцы Елены Борман при чтении не вздрогнули: стихотворение (правда, восемь лет спустя) было напечатано. Ирина Борман, конечно, уточняла, что это не был роман, а так… легкий флирт, красивое ухаживание, прогулки по морскому берегу. Отчего бы и нет? Тем более что Мария Ивановна то и дело отлучалась в Петербург.

Возвращалась она озабоченной и рассказывала, что столица живет тревожными слухами: похоже, что все-таки будет война. С тех пор как 15 июня 1914 года в Сараеве был убит наследник австро-венгерского престола, эти слухи всё более усиливались.

Лето оборвалось внезапно.

Девятнадцатого июля Германия объявила войну России. Эта дата стала началом Мировой войны. В августе «безработный пессимист» Александр Михайлович Гликберг в военной форме уже находился в казармах Варшавы.

Глава шестая

ФРОНТОВИК

1

Сама жизнь распорядилась тем, чем был так озабочен Саша Черный. Ему не нужно было больше ни размышлять о законах бытия, ни решать для себя «проклятые вопросы», ни искать новые темы творчества. Теперь все было определено: за него решают командиры, а сам он обрел новый и простой смысл существования – выжить.

Судя по всему, поначалу поэт недооценивал серьезность положения. Подобно многим тогда, он был одержим патриотическим порывом. Сохранился его фотопортрет в форме вольноопределяющегося, «вольнопёра» с авторской пометой «Варшава – Август. 1914». Очень «писательский», постановочный портрет: поза Наполеона, задумчивый взор, устремленный вдаль, в нагрудном кармане виднеется мундштук курительной трубки. Куприн, увидев этот снимок, утверждал, что безвестный фотограф был мастером: «…портрет Саши Черного сделан не только с большим сходством, но и с удивительным, редкостным сохранением тех неуловимых черт, которыми душа говорит в лице. Да, это тот самый подлинный, мягкий взгляд Саши Черного… задумчивый, тихий и наблюдательный, с теплой искрой доброго юмора, с благородным оттенком невысказываемой печали и сдержанной ласки. Удивительный портрет!» (Куприн А. А. Черный. Солдатские сказки. Париж: Издательство «Парабола», 1933// Возрождение. 1933. 26 октября).

Действительно, взгляд пока еще был мягким и с «искрой доброго юмора». Его обладатель просто не представлял, что его ждет.

Трудно переоценить значение для художника военного опыта. Сколько имен и талантов взрастила эта тема, какой огромный пласт литературы дали Отечественная, Крымская, Великая Отечественная войны! Что же касается Первой мировой войны, то ее настолько поглотила война Гражданская, что масштабного художественного осмысления она так и не обрела. Не успела. Разумеется, о ней писали потом и в Советском Союзе (достаточно назвать «Тихий Дон» Михаила Шолохова), и в эмиграции (к примеру, первая часть трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» – роман «Сестры», охватывающий период от начала Мировой войны по канун Октябрьской революции и созданный им в эмигрантские годы). Однако писали не собственно о войне как самостоятельном явлении, а в основном как о прологе к переломным революционным событиям. Не то было в Европе, где Первая мировая война вызвала появление литературы «потерянного поколения» – исповедальной прозы Ремарка, Хемингуэя, Барбюса. Был и иной взгляд на события: чех Ярослав Гашек написал о них гениальную комическую эпопею «Похождения бравого солдата Швейка во время Первой мировой войны» (1921–1923), отправив на фронт своего чудаковатого солдата Швейка.

Казалось бы, характер дарования Саши Черного указывал ему тот же путь, что и Гашеку. К слову, значительно позднее Черный напишет прозаический цикл солдатских «побрехушек», но не сейчас. Поэт мог создать и нечто вроде «Василия Теркина» Александра Твардовского, но не создал. Он оставил нам серьезнейший поэтический цикл «Война», который впервые опубликует в 1923 году в Берлине, придав ему четкую хронологическую последовательность и снабдив стихотворения цикловыми заглавиями: «Сборный пункт», «На фронт», «На этапе» и т. д. О художественной ценности «Войны» можно судить только с известной оговоркой: военная лирика служит другим целям и воздействует на другие струны человеческой души, нежели высокая поэзия. Здесь не нужны утонченные образы и многосмысловые метафоры, но требуются понятность, типичность изображенных чувств и ситуаций, патриотический пафос. Военная лирика призвана помогать воевать, то есть побеждать. Есть у Саши Черного и такие стихотворения, есть и другие, красноречиво говорящие о том, что их автор пережил серьезнейшее духовное перерождение и держался исключительно спасительным словом Божьим. Ему, слабому, ранимому, парящему в облаках человеку, довелось пропустить через себя всю войну – от первых боев под Варшавой до той страшной и мутной авантюрной каши, что заваривалась к февралю 1917 года в окрестностях Пскова. Саша Черный, без преувеличения, видел всё.

А начиналось с малого.

В августе 1914 года поэту пришлось вспомнить понятия из далекого армейского прошлого: фельдфебель, унтер, «равняйсь – отставить!». Черный рассказывал, что проходил призывную комиссию в стенах военного училища на Петербургской стороне, где его «сбили» в общий ряд и написали мелом на спине «цифры дикие» («Сборный пункт», 1914). Анатолий Иванов, разыскавший послужной список вольноопределяющегося Гликберга[77]77

РГВИА. Ф. 2212. Оп. 4. Д. 162. Л. 147.

[Закрыть], сообщал, что тот был мобилизован из запаса, назначен заведующим формированием врачебно-лечебных заведений, не переданных войскам, в Петербурге и оказался в 13-м полевом запасном госпитале. Мария Ивановна, подтверждая эти данные, вспоминала, что поначалу этот госпиталь не планировали отправлять на фронт, он должен был остаться в городе или его окрестностях, и Александру Михайловичу даже разрешили жить дома.

До начала учебного года оставалось еще полтора месяца, и Мария Ивановна записалась на ускоренные курсы сестер милосердия военного времени. На всякий случай. Пока муж ездил в свой госпиталь, она старалась посильно участвовать в событиях: работала в двух комитетах помощи мобилизованным из запаса. Рядом с ней трудились Антонина Александровна Струве, жена Петра Бернгардовича Струве, и Софья Михайловна Ростовцева, супруга профессора Михаила Ивановича Ростовцева, преподававшего некогда самой Марии Ивановне на Бестужевских курсах.

Вдруг всё переменилось.

Тринадцатый полевой запасный госпиталь включили в состав Варшавского сводного полевого госпиталя № 2 Российского общества Красного Креста[78]78

Российское общество Красного Креста (РОКК) – благотворительная организация, участник Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; возникла в 1867 году, сначала называлась «Обществом попечения о раненых и больных воинах», оказывала помощь раненым на полях сражений, пострадавшим во время эпидемий и стихийных бедствий; с 1879 года переименована в РОКК. В годы Первой мировой войны РОКК отвечало также за снабжение учреждений помощи беженцам, занималось судьбой военнопленных, организацией лечения раненых на климатических и минеральных курортах и пр.

[Закрыть], приписанного к 5-й Армии. «Пятой армией» с июля 1914 года именовалось общевойсковое оперативное объединение соединений и частей, включавшее 1-й Сибирский, 5-й и 19-й армейские корпуса, 5-ю Донскую казачью дивизию и Туркестанскую казачью бригаду (всего шесть пехотных и полторы кавалерийские дивизии). За ними и должен был следовать полевой госпиталь, поэтому «вольнопёра» Гликберга отправили на фронт, и Мария Ивановна поначалу даже не знала, куда именно. Линия фронта в августе проходила по границе с Восточной Пруссией и Австро-Венгрией (Галицией и Буковиной). 5-я Армия дислоцировалась на участке Ковель – Ивангород, имея в тылу Варшаву, где и разместился на первых порах госпиталь и где был сделан упомянутый выше фотопортрет поэта.

Саша Черный уезжал на войну с хорошо знакомого Варшавского вокзала.

Небо кротко и ясно, как мать.

Стыдно бледные губы кусать!

Надо выковать новое крепкое сердце из стали

И забыть те глаза, что последний вагон провожали.

(«На фронт», 1914)

Провожали те глаза, что когда-то с теплотой взглянули на симпатичного таксировщика службы сборов, а теперь в отчаянии не могли удержать слез. Мария Ивановна впервые за десять лет брака отпускала от себя мужа. Она осталась в Петербурге и в сентябре 1914 года, как обычно, приступила к работе в гимназии Субботиной.

Александр Михайлович тоже оказался поневоле в учебном заведении. Их лазарет развернули в здании Варшавского университета, из которого уже вывезли часть библиотеки и ценное оборудование. Герои стихотворения «Под лазаретом» (1923) – с пометой «Варшава. Здание университета» – в библиотечном подвале варят суп на плите.

По прибытии на место поэт прошел воинские учения, о чем не без юмора рассказал в стихотворении «Репетиция» (1923). Вновь прибывших выстроили посреди двора, напротив соломенного чучела, и велели каждому атаковать его и заколоть или придушить. Побежал и Черный «в атаку», но куда ему, хлипкому интеллигенту! Еле семенит, шинель вскатку давит, котелок на боку громыхает; сам понимает, насколько смешон. Придушить чучело врага не смог, только песка и соломы наглотался.

В общем-то ему это было ни к чему – работая в запасном полевом госпитале, он не должен был оказаться на передовой. Однако ужасов на его век хватило. Если первая серьезная августовская операция русских – наступление в Восточной Пруссии – обошлась без участия 5-й Армии, то следующая кровопролитная страница войны, Галицийская битва, коснулась его вплотную. 5-я Армия приняла в этих событиях активное участие, поэтому довелось ему сверх всякой меры насмотреться на искалеченных, окровавленных, раздавленных, обожженных, потерявших рассудок. Потом были Варшавско-Ивангородская, Лодзинская операции немцев…

О том, чем именно занимался поэт на фронте, становится ясно из рапорта главврача госпиталя, написанного 18 марта 1915 года: рядовой из вольноопределяющихся 2-го разряда Гликберг состоял в должности палатного надзирателя в самом госпитале, а также выполнял обязанности по ведению документации в медчасти госпитальной канцелярии. Главврач счел нужным также сообщить, что Гликберг отличается выдающимися служебными и нравственными качествами и, благодаря отличным способностям и образованности, приносит госпиталю большую пользу[79]79

РГВИА. Ф. 2212. Оп. 4. Д. 162. Л. 147.

[Закрыть]. Сам Александр Михайлович много позднее рассказывал, что «должен был вести списки раненых, писать для них письма в деревню и… извещать семьи о смертях» (Станюкович Н. Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М.: Республика, 1994).

Первый военный опыт очень тяжел, о чем свидетельствуют участники многих войн. Саша Черный это потрясение пережил, изо дня в день находясь в палате среди жестоко страдающих людей, когда ему начинало казаться, что он теряет рассудок. С нервным истощением он сам попал в лазарет.

В военном цикле поэта есть два стихотворения, где авторские интонации приближаются к отчаянному крику. Первое из них – «Атака» (1923) – появилось в результате впечатлений от страшных боев под польской Ломжей. Не в силах более ни видеть кровь, ни слышать о смерти, герой, словно в бреду, выдумывает сказку, в которую хочет верить: воюющие стороны на рассвете лавой ринулись друг на друга, изрыгая проклятия, и вдруг в пяти шагах и те и другие остановились. Застыли, обнажив штыки, ждут команды. А ее не последовало. «И вот… пошли назад, / Взбивая грязь, как тесто».

Весна цвела в саду.

Лазурь вверху сквозила…

В пятнадцатом году

Под Ломжей это было.

Весенний сад – не случайная деталь, а совершенно необходимая антиномия. Этакое детское удивление: как может быть война рядом с такой красотой?! Отчаяние испуганного человека, призывающего ту силу, которая сможет, как по волшебству, остановить кошмар. И эту силу он зовет так страстно, что она ему на миг является:

Это было на Пасху, на самом рассвете:

Над окопами таял туман.

Сквозь бойницы чернели колючие сети,

И качался засохший бурьян.

Воробьи распевали вдоль насыпи лихо.

Жирным смрадом курился откос…

Между нами и ими печально и тихо

Проходил одинокий Христос.

Но никто не узнал, не поверил виденью:

С криком вскинулись стаи ворон,

Злые пули дождем над святою мишенью

Засвистали с обеих сторон…

И растаял – исчез он над гранью оврага,

Там, где солнечный плавился склон.

Говорили одни: «сумасшедший бродяга», —

А другие: «жидовский шпион»…

(«Легенда», 1920)

Никто не узнал Христа, но тот, кто рассказал об этом, уж точно узнал. А узнав, не усомнился. Житомирский богослов Вадим Шапран трактует эти строки так: «Он (Саша Черный. – В. М.), словно впервые увидевший смерть ребенок, удивленно спрашивает читателя: „Зачем? Зачем люди продолжают воевать и убивать друг друга, если Бог этого не хочет, если он запретил людям делать это?“ А затем, уподобляясь юродивому, словно сурово допрашивает нас: „Почему вы воюете? Разве не помните, что Господь Сам Своей Рукой Всемогущей начертал в наших каменных сердцах: „Не убий!““» (Шапран В. Наследство, переданное через века // Роше К. Поэма души. Житомир: Ни-ка, 2005. С. 214).

Действительно ли поэт уподоблялся юродивому или искренне не понимал, как такое может происходить? На этот вопрос отвечают интереснейшие воспоминания одесского писателя Александра Митрофановича Федорова, общавшегося с ним где-то на фронтовых дорогах. Именно детскими показались Федорову суждения о войне Саши Черного, который говорил:

«– Дико и страшно все это. <…> Я не понимаю, как там, на войне, те, которые воюют, убивают и погибают сами, не опомнятся, не крикнут во весь дух – „Не хотим больше воевать! Не можем!.. Это страшно!..“

– А не будет ли еще страшнее, если найдутся такие, которые крикнут это?.. Ведь все сразу крикнуть не смогут.

– Нет, все, все сразу должны крикнуть… Только так… Только когда все сразу, – как-то по-детски восторженно и вместе с тем болезненно вырвалось у него.

Он замолчал, потом смущенно опустил голову.

– Это наивно и глупо с моей стороны. Правда? Да?

– Нет, это все хорошо, что вы сказали.

Я, конечно, не объяснил ему, что это хорошо потому, что говорит о хорошей душе его. И это открылось не столько в словах его, сколько в голосе, в блеске темных глаз его, в смущенной улыбке. Я хорошо почувствовал тут, почему так любят его стихи и рассказы дети. В нем самом, в его природе было что-то близкое детям» (цит. по: Иванов А. [Комментарии] // Черный Саша. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 1996).