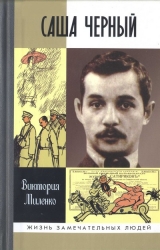

Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)

Сколько вздорных – пеших и верхом,

С багажом готовых междометий

Осаждало в Ялте милый дом…

День за днем толклись они, как крысы,

Словно он был мировой боксер.

Он шутил, смотрел на кипарисы

И прищурясь слушал скучный вздор.

(«Ах, зачем нет Чехова на свете!», 1922)

Как можно превращать частную жизнь человека в зрелище?! Если бы Саша Черный успел попасть сюда еще при Чехове, то подошел бы тихонько к решетке, чтобы издали посмотреть на него, а если бы Антон Павлович, не дай Бог, его заметил, – немедленно бы «склонясь, закрыл лицо руками / И исчез в вечерней тишине».

Однако жизнь берет свое, а ялтинская, праздная и пестрая, тем более. Герой другого Сашиного стихотворения ловит рыбу на ялтинском молу. Рядом сурово воет пароход, на баркас садятся чайки… «Солнце жарит, мол безлюден». Стоит страшный зной, и если кто его и выдерживает, так это рыбаки:

У руля на брюхе боцман

Спит и всхрапывает тихо.

Весь в смоле у мачты юнга,

Скорчась, чинит

Старый парус.

(«Штиль», 1911)

Наблюдая за размеренной крымской жизнью, любуясь горами, вставшими вокруг Ялты сине-седой стеной, мисхорскими древними соснами, добравшимися почти до моря и цепко схватившимися корнями за скалы, Саша с женой и не подозревали, что через 15 лет они будут мучительно все это припоминать, бродить по южному побережью другой страны – Франции, стараясь найти местечко, которое напоминало бы Крым.

Тем же летом 1911 года они любовались и другими красотами – тургеневскими местами, окрестностями Мценска, селом Кривцово на Орловщине.

Предполагаем, что это была творческая командировка. Поэт хотел перемен, и «хожение в народ» позволило ему написать рассказ «Первое знакомство» (1912), которым он заявил о себе как прозаик. О том, почему он оказался именно в Кривцове, рассказчик говорил так: «Кто я? Зачем здесь? <…> Я мог бы теперь быть в Сицилии или в Каире. <…> Отчего же я здесь? Ах, да! Петр Петрович посоветовал: сказал, что в стране, в которой мы живем, есть свой необъятный Каир, – очень удобный к тому же Каир, потому что в нем говорят по-русски. Назвал знакомое село: далеко от города, не очень бедно, есть пруд…» Полагаем, что имя Петра Петровича подлинное, и речь идет о сатириконце Потемкине, уроженце Орла, хорошо знавшем окрестности. Думаем, что и само повествование автобиографично: «…все обычное отошло, душа, словно пустая квартира, – все выбросила и ждет новых жильцов…» Словом, ожидание новой жизни и новые поиски себя.

Знакомство с орловским селом принесло рассказчику больше вопросов, нежели положительных эмоций. Да и сатирик в авторе, к тому же «в простое», не дремал. Восхищаясь простотой и трудолюбием местных жителей, он обостренно воспринимал проявления дикости сельского житья-бытья. Почему дети здесь «грязны до омерзения»? Почему баба, у которой муж заразился коровьей чумой, повезла его не в больницу, а к попу? Почему всё загажено и цветник местной фельдшерицы мужики превратили в нужник, а потом и вовсе вытоптали? Почему здесь нет никаких представлений об элементарной гигиене? Картинки взывали: вот напротив школы на лужайке расселись бабы и ищут вшей «у больших и малышей». Тут же прилег и школьный сторож Сысой, уткнувшись лбом в колени жены:

Увидав такой пейзаж,

Я замедлил свой вояж

И невольно проронил:

«Ты бы голову помыл!»

Но язвительный Сысой,

Дрыгнув пяткою босой,

Промычал из-под плеча:

«Эка, выдумал!.. Для ча?»

(«Консерватизм (Миниатюра)», 1911)

Несмотря на все попытки сблизиться с жителями села, рассказчик так и остается для них странным человеком в пиджаке, которого они не то опасаются, не то стесняются. А вообще лучше бы ему уехать. Разговорить их трудно, если же удается, поражает скудость желаний. Едва он начал грезить о покупке кинематографа и просвещении мужиков, как услышал от них, что вершина их желаний – это переезд в город и должность дворника. Сам он спасается от депрессии чтением Поля Верлена в оригинале, а мужики глушат водку. «Что ж, у кого водка, у кого Верлен, – замечает рассказчик. – Причина одна… Да и сам господин Верлен не оттого ли и пил, что слишком больно писать иные строки?»

Интеллигенту и мужику никак не договориться. Рассказчик покидает село без сожаления и, трясясь в телеге, с радостью наконец приветствует незнакомый город, контуры которого показались на горизонте: «…за железнодорожным мостом засияли купола: шесть, семь, девять, двенадцать. Слава Богу, приехали в культурное место!» Это был Болхов, облюбовавший высокие берега реки Нугрь, патриархальный, грязный, заброшенный и бесконечно красивый:

Двадцать пять церквей пестрят со всех сторон:

Лиловые и желтые и белые в полоску.

Дева у окна скребет перстом прическу.

В небе караван тоскующих ворон.

(«Уездный город Болхов», 1911)

Саша Черный вернулся в столицу с новым материалом, полный планов, и обнаружил дома груду писем от поклонников с недоуменными вопросами и просьбами вернуться в «Сатирикон». Необходимо было как-то объясниться, и поэт решил ответить сразу всем, «оптом». В «Киевской мысли» он опубликовал стихотворное послание с сатириконским заголовком «В пространство» (так Аверченко помечал свои ответы в «Почтовом ящике», если автор критикуемой рукописи не оставлял координаты).

Первая строфа стихотворения стала крылатой:

В литературном прейскуранте

Я занесен на скорбный лист:

«Нельзя, мол, отказать в таланте,

Но безнадежный пессимист».

Поэт удивляется тому, что ему приходится объясняться. Разве никто не понимает, что невозможно писать о светлом и веселом, когда так «много рухляди людской»?

Я в мир, как все, явился голый

И шел за радостью, как все…

Кто спеленал мой дух веселый —

Я сам? Иль ведьма в колесе?

Не его вина в том, что он стал пессимистом, и ему самому, пожалуй, тяжелее всех. Остается недоумевать, отчего другим весело и почему они считают пессимизм болезнью вроде заикания.

На кого он намекал, ясно. Ну не мог Саша Черный не заглянуть в «Сатирикон»! И что же он там увидел? Аверченко, Радаков и Ре-ми все-таки отбыли в зарубежную «экспедицию», и Ландау (новичок, без году неделя!) с ними. Интересно. Исполняющим обязанности редактора назначен Потемкин… Еще интереснее… Всё у них там в порядке…

Возможно, Саше подсознательно хотелось бы, чтобы после его ухода в «Сатириконе» что-то рухнуло, чтобы его уговаривали вернуться, а осознавать, что там всё хорошо и никто словно не заметил его отсутствия, было неприятно и горько. Поэтому, как нам кажется, он и нападал на сатириконцев, привлекая к себе внимание. Вскоре после послания «В пространство» он поместил в той же «Киевской мысли» декларативную сатиру на бывших коллег под названием «Юмористическая артель», откровенно давая понять, что на поприще смеха трудятся теперь ремесленники:

Все мозольные операторы,

Прогоревшие рестораторы,

Остряки-паспортисты,

Шато-куплетисты и бильярд-оптимисты

Валом пошли в юмористы.

Сторонись!

«Артель» усвоила законы быстрого и дешевого успеха. Обложка поразухабистее, под ней «скотные» остроты. Поразвязнее – и готово: «Галерка похлопает, / Улица слопает… / Остальное – неважно». Работа на поток – «Раз-раз! / В четыре странички рассказ», а сюжет высосан из пальца, «немного сальца», всё в кучу: Дума, адюльтер, «комический случай в Батуме», главное, чтобы всё «с пылу с жару» и «побольше гама». Наловчились во всем потакать той самой невзыскательной, «средней» публике, тем самым «устрицам», над которыми еще недавно сами потешались:

Средним давно надоели

Какие-то (черта ль в них!) цели —

Нельзя ли попроще: театр в балаган,

Литературу в канкан.

Ры-нок тре-бу-ет сме-ха!

Саше Черному больше было не по пути с сатириконцами. Провинцию он об этом оповестил. Оставалась столица, где 5 ноября 1911 года в «Речи», не раз обижавшей поэта устами Чуковского, было опубликовано его «Письмо в редакцию». Помимо прочего, Саша заявил, что считает «несовместимым с задачей сатирического журнала то увеселительно-танцклассное направление, которое всё определеннее проводят в „Сатириконе“ за последнее время» и «выразителем» которого он никогда не был.

Конечно, это донкихотство, но именно его современники выделяли как определяющую черту характера Александра Михайловича Гликберга. Чуковский называл это его качество «требовательной, суровой честностью, не знающей никаких компромиссов». Мы же позволим себе всплеснуть руками: как Саша Черный сумел остаться таким максималистом? Как мог в 30 лет, имея за плечами тяжелый жизненный опыт, слепо поддаваться эмоциям? Неужели он не понимал, что из чего берется, и всерьез рассчитывал на то, что не пропадет и без «Сатирикона»? Если же ему это было все равно, то как он собирался существовать? На что, вернее, на кого рассчитывал? Обрубать все концы, не имея никаких запасных вариантов, может только человек, имеющий какой-то гарантированный материальный статус. В противном случае картина получается не совсем приглядная: выходит, что рассчитывал он на жену. Впрочем, мы не удивимся, если когда-нибудь станет известно, что именно она подтолкнула его к уходу из «Сатирикона».

В любом случае сатириконская страница жизни была перевернута.

Похоже, без сожаления.

Оставалось теперь вытравить саму память об этих годах. Александр Михайлович и Мария Ивановна начали с того, что переехали подальше от редакции, рядом с которой встреч с бывшими коллегами избежать было невозможно.

Глава пятая

КРЕСТОВСКИЙ ЗАТВОРНИК

1

Новый, 1912 год Саша с женой встретили на новом месте. Крестовский остров, улица Надеждинская, 5, дача Ломова – таким будет их адрес в ближайшие годы. Здесь они станут обсуждать поездку на Капри к Горькому, здесь родится поэма «Ной», отсюда поэт уйдет на фронт, а Мария Ивановна на этот адрес будет получать от него письма.

Вот уж действительно переехали так переехали!

Флигель дачи Ломова, который они снимали, был так далеко от центра Петербурга, что теперь никому не взбрело бы в голову явиться к Саше просто так, потому что «по пути». Если бы и нашелся такой редкий человек, то ему пришлось бы сначала добираться трамваем на Петербургскую сторону, затем брать извозчика или садиться в конку и ехать до Крестовской аптеки, что у Большого Крестовского моста, потом еще брести берегом реки. Но зато каким берегом! Черный вспоминал: «Тот же Петербург, но знакомые, перебравшись к нам весной через горбатый мост по конке откуда-нибудь с Гороховой, все, бывало, удивлялись. Черемуха у нас в саду цвела, – прямо не дерево, а Монна Ванна. Райская яблоня бледным румянцем разгоралась… Речка своя была… Крестовка. Пристань, лодчонка. Наберешь знакомых и повезешь их лимонную водку пить под Елагин мост. Вверху копыта гудят, внизу мы сидим, покачиваемся и закусываем. Соловьи в кустах аккомпанируют. Где уже мне – только Фету впору описать…» («Сырная пасха», 1925).

Поэт говорил о флигеле на Крестовском с такой же страстностью, с какой булгаковский Мастер вспоминал свой подвал в арбатском переулке. Много лет спустя Александр Михайлович трепетно описывал детали: в кабинете в шкафу «кротко блестели золотыми буквами корешки книг», на стене над диваном портреты: «курчавый, благосклонный Пушкин, седые, бородатые Тургенев и Толстой, гусар Лермонтов с вздернутым носиком» («Кавказский пленник», 1929). Жила здесь и мандолина, с которой Саша будет неоднократно изображен в годы эмиграции.

Разумеется, дачу нашла Мария Ивановна. Ее владелец, инженер-техник Василий Андреевич Ломов, согласно адресному справочнику за 1911 год, работал в Мужском и женском коммерческом училище Санкт-Петербургского общества ревнителей коммерческого образования. Домик с флигелем стоял прямо на берегу речки Крестовки; по соседству была дача британского посла с английским гребным клубом. Каждое утро, выходя во двор, Саша видел перед собой Каменный остров, вдали справа – Мало-Крестовский мост, слева впереди – Елагин мост, переброшенный на Елагин остров.

Качается пристань на бледной Крестовке.

Налево – Елагинский мост.

Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,

А небо – как тихий погост.

(«Весна на Крестовском», 1921)

Там, на Елагином, в отдалении, «воняя бензином в просторы», гремели моторы автомобилей, принимая в себя людей с «брезгливо-обрюзгшими» лицами и унося их «на Стрелку» острова гулять по старинному английскому парку («На Елагином», 1912).

Места, в которых поселился Саша, имели темную репутацию. Еще недавно здесь работал Крестовский увеселительный сад и, возвращаясь под утро домой, многие его посетители кто спьяну, а кто по доброй воле оказывались в водах Крестовки. Первую помощь им оказывала та аптека, у которой нужно было сходить с конки и брести до дачи Ломова. Здесь по ночам было пустынно и не дежурили городовые. Мост через речку прозвали мостом самоубийц; в этих местах любил гулять Блок, и, по одной из версий, именно они вдохновили его на известные строки «Ночь, улица, фонарь, аптека…».

В стихах Саши Черного, посвященных Крестовскому острову, нет ничего мрачного, потому что ему было здесь хорошо. Аптеку он вспоминал в веселом стихотворении «На „островах“» (1921), описывая зимнюю поездку в санях, с бубенцами.

Промелькнул орел аптеки.

Солнце кажет алый щит.

Спит Нева. Снег режет веки,

Мост под полозом гудит.

……………………………

Прокатились. Вон наш вейка[67]67

Вейка (финл.) – в старом Петербурге финн-извозчик с разукрашенной ленточками и бубенцами запряжкой.

[Закрыть]:

Ждет на тумбе за ларем.

«Сколько?» – «Ридцать пять копейка».

Побренчали серебром…

Наконец поэт смог полностью уединиться. Он не хотел ничего знать о суетном литературном Петербурге, нигде бывать и никого видеть. Мария Ивановна не могла себе позволить такой роскоши и продолжала ездить в гимназию Субботиной и на курсы Раева, преодолевая теперь гораздо большие расстояния. Она дорожила своей работой. Гимназия к этому времени стала весьма престижной, потому что ее взяла под августейшее покровительство великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. Мария Ивановна оставалась связующим звеном между издателями и своим мужем, который хандрил и в январе 1912 года интересовался исключительно судьбой своего рассказа «Первое знакомство» о деревне Кривцово, отданного в московский альманах «Земля». Деловую корреспонденцию он теперь подписывал «А. Гликберг (Саша Черный)» или «А. Черный – прежде Саша Черный», прозрачно намекая на то, что старый псевдоним у него более не в чести. Причем раздражало его именно фамильярное «Саша».

Полностью избавиться от контактов с бывшими коллегами, разумеется, не удалось, ведь для этого пришлось бы сменить профессию. Поэт неизбежно сталкивался с ними, например, в редакции журнала «Солнце России», и потому возлагал основные свои надежды на другую редакцию – «Современника», где сатириконцев не было, но, к сожалению, не было и постоянного заработка. Александр Амфитеатров, с которым Саша начал переписываться, сложил с себя редакторские полномочия, и журнал пребывал в стадии реорганизации. Между тем нужно было на что-то жить, и Черный, простившись с «Сатириконом», прибился к другому берегу – издательству «Шиповник», которое в некотором смысле конкурировало с Корнфельдом. Вряд ли со стороны поэта это был случайный выбор.

Первый контракт Александр Михайлович подписал здесь летом 1911 года, после возвращения из деревни Кривцово. Он продал издательству новый поэтический сборник «Сатиры и лирика», которым, вне всяких сомнений, бросал вызов Аверченко и К°: «Я не пропал без вас!» Столь же декларативным видится и обильное включение в книгу лирических произведений, написанных уже в «свободном плавании», после ухода. Оформление книжки было много скромнее, нежели у предыдущей, корнфельдовской: единственной иллюстрацией стал стилизованный венок из осенних листьев на обложке. Тираж был несравненно ниже – 2400 экземпляров (прежде 10 тысяч), однако Черный с потерями не считался и определенно очень торопился. Сделал он и еще один жест – продал «Шиповнику» сборник переводов произведений австрийского юмориста Мориса Сафира. Он вышел под названием «Избранные рассказы» в том же 1911 году, и вполне вероятно, что эта рукопись изначально готовилась для «Дешевой библиотеки „Сатирикона“», но опять же демонстративно была передана конкурентам. Складывается впечатление, что у Саши перед уходом все-таки произошел серьезный конфликт или с Корнфельдом, или с Аверченко, и если о нем до сих пор ничего неизвестно, это значит лишь то, что стороны предпочли не выносить сор из избы.

«Шиповник» занимал огромную квартиру на Николаевской, 31, и хозяйкой здесь была литературный секретарь издательства Вера Евгеньевна Беклемишева. Именно ее первой всегда встречал Саша Черный. Это была молодая дама с безукоризненными манерами, стройная, сухощавая, с умными, внимательными глазами, бывшая бестужевка. Она работала здесь и по призванию (потому что сама писала), и по личным причинам – Вера Евгеньевна была женой владельца «Шиповника» Соломона Яковлевича Копельмана. Эта женщина обладала редким даром располагать к себе людей, вызывать их на откровенность, со всеми ладить. Чуковский вспоминал, что именно она, очень любя Сашу Черного, прикладывала «много усилий, чтобы удержать его».

Переговоры поэт обычно вел не с Копельманом, а с его компаньоном, художником Зиновием Исаевичем Гржебиным, человеком хватким, смелым, остро чувствующим конъюнктуру. Он также умел располагать к себе, держался нарочито простецки, создавал вокруг себя домашнюю атмосферу. В его рабочем кабинете жил огромный сибирский кот, предпочитавший спать на столе, среди рукописей. Саша окрестил его, впервые увидев, «толстой муфтой с глазами русалки», и прозвище прижилось. Вместе с тем Гржебин был человек и отчаянный, и рисковый. Его имя впервые прозвучало в революционном 1905 году, когда он редактировал сатирический журнал «Жупел», с которым сотрудничал Горький. Последствия этого сотрудничества оказались для Зиновия Исаевича плачевными: ему пришлось посидеть в тюрьме. Не побоялся он пойти и на осложнение отношений с Горьким, когда несколько лет назад буквально переманил из «Знания» Леонида Андреева, предложив тому более выгодный контракт. Теперь Андреев был лицом издательства «Шиповник», и именно здесь Саша смог познакомиться с ним ближе. По словам Марии Ивановны, в те редкие дни, когда ее мужу удавалось встретиться с Андреевым, он старался как можно дольше быть с ним, гулять, говорить. Возвратившись поздно ночью, он будил жену и восторженно шептал: «Знаешь, я опять бродил с Андреевым по городу и возвращаюсь домой, как всегда после встречи с ним, как бы обновленным, с верой в лучшее, что есть в каждом человеке!» (цит. по: Андреева В. Эхо прошедшего. С. 207). Любопытные слова, учитывая то, что оба, Черный и Андреев, имели репутацию людей циничных и во всем разуверившихся.

В начале 1912 года, первого года без «Сатирикона», основные издательские контакты нашего героя были сосредоточены в «Шиповнике», поэтому он совершенно не удивился, получив в январе письмо из издательства на фирменном бланке. Однако, вчитавшись, призадумался: письмо было от Чуковского, с которым, казалось бы, они расстались навсегда. Корней Иванович сообщал, что Гржебин запускает новый альманах для детей «Жар-птица», составление и редактирование поручено ему, почему он и просит Александра Михайловича дать что-нибудь детское. Затем настал черед удивляться Корнею Ивановичу: он написал Черному на всякий случай, совершенно не рассчитывая на помощь, и вдруг получил в ответ горячую поддержку. Впоследствии он всегда гордился тем, что привел в детскую литературу Сашу Черного. И добавлял, что их помирили «малые дети».

Черный и Чуковский как детские поэты родились одновременно: на страницах первого номера «Жар-птицы» за 1912 год. Оба до этого были заняты совершенно другими материями, и обоим жизнь вдруг подарила второе дыхание. Детские книги – это вечно, это вне политики и конъюнктуры, это, выражаясь без пафоса, хлеб на все времена, и они будут выручать и Корнея Ивановича, и Александра Михайловича в тяжелейшие моменты их дальнейшей жизни. На книжках первого вырастут многие поколения советской детворы, а второй станет другом русских малышей, растущих в эмиграции.

Саша выслал для альманаха стихотворения «Приставалка» и «Баю, кукла, баю-бай». У Корнея Ивановича были к ним некоторые замечания, которые он после «Корнея Белинского» и других перипетий опасался высказывать, но как редактор был обязан это сделать. Черный воспринял критику на удивление спокойно: «Я не только „не сержусь“, но очень рад, что есть живой человек, который вместо отметок „хорошо – плохо“ интересуется работой по существу и в деталях» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245).

Поэт расценивал новую для него работу как очень ответственную и серьезную. Он чувствовал в себе силы, а главное, страстное желание сделать на этом поприще как можно больше. Пригодились теперь и прорвались потоком и собственная нерастраченная нежность, и, что еще важнее, собственная «детскость», умение посмотреть на мир снизу вверх, удивленными глазами. Саша находил особое удовольствие в том, чтобы уходить в мир наивного сознания, естественности. Он растворялся в этой стихии и всей душой стремился и в обыденной жизни как можно больше общаться с детьми, предпочитая их общество любому другому. Благо Крестовский остров, куда он сбежал от мира взрослых проблем, был и в этом смысле подарком. Чуковский вспоминал картину, которую наблюдал как-то по пути к Саше Черному. Еще не доходя до дачи Ломова, он услышал звонкие голоса, кричавшие: «Саша, Саша, скорее сюда!» – а потом увидел лодку, набитую малышами. Корней Иванович оторопел: правил ею Саша Черный. Он катал детей до Крестовского моста и обратно и нисколько не обижался на их фамильярность. Это были обычные, незнакомые дети, которые, по словам Чуковского, днями напролет околачивались на берегу и клянчили у каждого встречного: «Дяденька, прокати!» И вот нашелся такой «Саша», что прокатил. Корней Иванович вспоминал:

«…по лицу его я не мог не заметить, что здесь, на природе, среди детей, он совершенно другой. Волосы у него растрепались, плечи молодо выпрямились, трудно было поверить, что этот беззаботный гребец еще так недавно твердил в отчаянно-горьких стихах, что его

…так и тянет из окошка

Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой…»

(Чуковский К. И. Саша Черный [Предисловие] // Черный Саша. Стихотворения. С. 7).

И снова та же ошибка. «Брякать» хотелось не Саше, а его «нищему духом» герою. Если автор и разделял эти настроения, то теперь на Крестовском простился с ними. Приближалась спасительная весна, по которой он всегда так тосковал и первые признаки которой на острове ощущались гораздо явственнее, нежели в городе. Много позже Саша Черный, вспоминая в эмиграции свой «скит», описывал его весенним, оттепельным раем, куда нет хода петербургским порядкам. Здесь, наплевав на регламент, вовсю «лезут почки», галки под кустами «незаконно» сбились в стаю, «нелегальные шайки» ручейков оккупировали лужайки, птицы орут «бесцензурно», рыбки все сплошь «беспаспортные», а наглая Нева «контрабандно» стремится слиться с морем («На Елагином»).

О родине каждый из нас вспоминая,

В тоскующем сердце унес

Кто Волгу, кто мирные склоны Валдая,

Кто заросли ялтинских роз…

Под пеплом печали храню я ревниво

Последний счастливый мой день:

Крестовку, широкое лоно разлива

И Стрелки зеленую сень.

(«Весна на Крестовском»)

Саша Черный был спокоен и собран. Он посчитал обретение «детской темы» подарком свыше и задумал написать об этом большую философскую поэму. Он много думал о том, каким должен быть обновленный журнал «Современник». 21 июля 1912 года Александр Амфитеатров, все еще живший в Италии, сообщил Горькому на Капри: «…вчера получил письмо, что едет, от Саши Черного с женою» (Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 95). Горький по причине, о которой чуть ниже, интересовался сатириконцами и мог передать супругам Гликберг через Амфитеатрова приглашение заехать к нему на Капри. Могли они принять такое решение и по своей инициативе. В любом случае в августе 1912 года Александр Михайлович и Мария Ивановна появились на террасе каприйской виллы Горького «Серафино»[68]68

Горький жил на вилле «Серафино» с февраля 1911 года, до этого арендовал виллу «Спинола».

[Закрыть], к которой в то время были прикованы взоры всего читающего мира.

2

На остров Капри ходил пароход из Неаполя.

Едва оказавшись на борту, наши герои, подобно тысячам других путешественников, стали живой добычей аборигенов и обреченно начали отсчитывать лиры налево и направо… Сначала на них обрушился местный оркестр, загремел, заплясал, потом пароход неожиданно остановился возле «Голубой пещеры». К борту подлетела туча лодок, их владельцы расхватывали пассажиров и везли к скалам. Там каждая лодка ожидала своей очередной волны, которая вбрасывала ее в узкое, чуть выше и шире лодки, отверстие скалы. Искусные гребцы предупреждали: по команде «цито» нужно мгновенно опуститься на дно лодки или согнуться, убрав голову и плечи. Гребцы убирали весла, и лодки проплывали из зала в зал по синему водяному дворцу.

Пароход пришвартовывался в бухте Марина Гранде, и здесь на тех, кто сходил на берег, нападали торговцы кораллами, изделиями из мозаики, черепаховыми гребнями. Наконец, отбившись от прилипчивых итальянцев, Александр Михайлович и Мария Ивановна по крутому склону горы, мимо садов, раскинувшихся на уступах, поднялись на Пьяцца Умберто Примо, главную площадь острова. Окруженная со всех сторон сомкнувшимися стенами приземистых построек, она напоминала зал. Взгляд задерживался на высокой часовой башне, в окружении неизменных курортных ресторанных столиков. Отсюда открывался вид на море, на соседние Неаполь, Сорренто; сам городок лежал внизу.

Мы не знаем, где именно Саша Черный остановился на Капри, да и точные сроки его пребывания там темны. Горький в письме Екатерине Павловне Пешковой, датируемом концом августа 1912 года, сообщал о присутствии поэта на Капри уже в прошедшем времени: «Приезжал Саша Черный и оказался – седым; лицо молодое, моложе возраста – 32 г., – а волосы седые. Очень милый и, кажется, серьезный парень» (Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 95). В фондах московского Литературного музея имени А. М. Горького хранится фотопортрет Саши Черного, сделанный на Капри Юрием Желябужским, сыном Марии Федоровны Андреевой, в то время гражданской жены Горького. Никак нельзя сказать, что поэт на снимке седой; с проседью, возможно, но не более того.

Желябужский увлекался фотографией и запечатлел многих из тех, кто летом 1912 года составлял компанию «буревестнику в изгнании» и с кем, следовательно, познакомились наши герои. Например, писателей Алексея Силыча Новикова-Прибоя или Алексея Алексеевича («Алексеича») Золотарева. Последний упоминается в Сашиной стихотворной шутке «Литераторы на Капри» (1912) – творческий галдеж оглашает окрестности виллы Горького, доносится с прибрежных скал, из плещущихся в море барок:

Пониже, средь кактусов пыльно сухих

Весь воздух тоской намозолен:

«Почто, Алексеич, задумчив и тих?» —

«Последней главой недоволен».

Алексей Золотарев и многие другие из гостей Горького представляли собой совсем иное окружение, нежели то, к которому Саша Черный привык в «Сатириконе» и вообще в Петербурге. Это были люди много пережившие и повидавшие, идейные, с твердыми убеждениями, настоящие мужчины, – Соколы, а не Чижи. Например, Золотарев студентом Петербургского университета принял участие в студенческой демонстрации, был сослан в Рыбинск, потом вступил в РСДРП, сидел в Бутырке за агитацию, вторую ссылку отбывал в Нарымском крае, где заболел туберкулезом. Горький его обогрел и побуждал теперь к литературному творчеству.

Весьма необычен был молчаливый и державшийся несколько особняком литератор Иван Егорович Вольнов, чьи рассказы Саша Черный встречал в «Современнике». Пристальный взгляд, огромная физическая сила и нерешительная улыбка. Во время морских купаний Саша увидел, что все тело Вольнова в рубцах, а потом узнал его историю: в прошлом он был эсером-боевиком, три года просидел в Орловской каторжной тюрьме; однажды надзиратели избили его до полусмерти, а потом облили соленой водой, разъевшей кожу. Из Орла Вольнова погнали в Сибирь, с каторги сбежал и вот теперь оказался на Капри. Ободренный Горьким, написал начало автобиографической эпопеи «Повесть о днях моей жизни», посвященное будням орловской деревни, откуда был родом. Общая с Сашей тема в то время. О русской деревне на Капри вообще спорили много.

А друг Вольнова Новиков-Прибой? О нем впору было писать приключенческий роман. Бывший матрос Балтфлота, революционер, в Цусимском сражении попал в плен к японцам. Вернувшись в родное село, написал очерки о цусимской трагедии, сразу же запрещенные цензурой; потом, спасаясь от ареста, перешел на нелегальное положение, бежал в Финляндию, затем в Англию, а недавно приехал сюда, к Горькому, которого считает своим учителем.

Был на Капри и народ более легкомысленный, богемный – художники, которых Горький любил и привечал. Александр Михайлович и Мария Ивановна особенно подружились с супругами Вадимом Дмитриевичем и Екатериной Николаевной Фалилеевыми, гостившими здесь уже второй раз. Современник вспоминал, что эта пара «была легкая, жизнерадостная, увлеченная искусством, – всегда была масса смеха, добрых шуток, высоких разговоров о живописи, музыке, театре»[69]69

Яковлев А. Появился талантливый юноша // http://www.mirleonova.org/leonov_live_v_yakovlev.html

[Закрыть]. Понятно, что́ привлекло Сашу Черного в Фалилееве: он почувствовал в нем «своего художника», напоминающего «бородато-пухлое дитя» (стихотворение «Игрушки», 1921). Детскость, доброта, непосредственность были лучшим ключом к сердцу поэта. Что же касается художника, то лицо Саши Черного его сразу заинтересовало, и тогда же, на Капри, Фалилеев выполнил портрет нового знакомого в технике офорта: упрямый наклон головы, плотно сжатые губы, взгляд отрешенный, погруженный в себя. Когда Вадим Дмитриевич наведывался к Саше, на его окрик: «Кто идет?» – он шутливо отвечал: «Боттичелли». Эта шутка сохранилась в Сашином стихотворении «На веранде кромешная тьма…» (1912).

Нравы на Капри были свободными, люди доброжелательными. В стихотворной зарисовке «Там внизу синеет море…» (1912) Саша Черный изобразил колонию русских художников и между прочим упомянул одно имя: «У художницы Маревны / Роза в желтых волосах, / А глаза воды синей…» Значит, он успел там познакомиться с Марией Брониславовной Воробьевой-Стебельской, тогда двадцатилетней девушкой, приехавшей учиться живописи на Капри и попавшей в свиту Горького. Алексей Максимович сразу прозвал ее «Марьей Маревной – прекрасной королевной», поскольку Мария Брониславовна, красавица-полька, напомнила ему героиню одноименной русской сказки. Горький, по воспоминаниям самой Марии, сказал ей: «Ни у кого никогда не будет такого имени, гордись и оправдай его». Так и вышло: вскоре художница окажется в Париже, этой мекке художников и поэтов, станет завсегдатаем Монпарнаса, подружится с Пикассо, Диего Риверой, ее портрет напишет Модильяни, и в конце концов войдет в историю живописи XX столетия как создательница собственного стиля – дивизионизма.