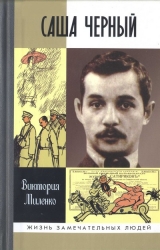

Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)

Прохладно. Бесшумно чертят по воздуху разноцветные листья. Как хорошо! Ты оказался в лучшем городе на земле и сидишь в саду, о котором в детстве, замирая, читал в книгах Дюма. Скоро ты выйдешь на бульвар и, может быть, выпьешь в кафе чашку горячего шоколада. Здесь мир, здесь никого не расстреливают, из окон не торчат пулеметы, не маршируют «фажисты»… Но почему же на душе неспокойно? Ты внешне мало отличаешься от тех, кто точно так же сидит на аллеях парка, но ты другой. И не только потому, что за пазухой у тебя бутерброды в дешевой эмигрантской газетке, но и потому, что глаза тебя выдают. В них – пустыня, и они кричат о том, что ты снова не спал. Больная память рождала кошмары: Псков, Псков! Ты снова пытался что-то изменить там, хотел предупредить своего приятеля, купца, что ему нужно уносить ноги:

«Еще не поздно… Брось забаву,

Продай амбар, и сад, и дом,

Отправь жену с детьми в Либаву,

А сам за ними – хоть пешком!»

(«Эмигрантские сны», 1924)

Не слушал купец, хохотал, предлагал сходить опохмелиться.

Нет его больше. Нет Пскова. Нет той России, есть теперь эта, эмигрантская, «иллюстрированная». Пора в редакцию.

Поэт бредет бульваром Сен-Мишель, вдыхая ароматы кофе и булок, машинально мурлыкая в унисон мелодиям автоматов из кафе. В редакции он, прикидываясь профессором Смяткиным, планирует «Страничку для детей». Она авторская, любимая, и Черный неохотно пускает сюда посторонних. Однако для первого выпуска сделал исключение и дал заработать Петру Петровичу Потемкину, с которым его вновь столкнула судьба.

Пожалуй, в нынешнем окружении Александра Михайловича не было более старых знакомых. Потемкина, как мы помним, он впервые увидел 20 лет назад, в 1904 году, когда работал в службе сборов Варшавской железной дороги под началом его отца. Последний раз они встречались год назад в Берлине: Петр Петрович продавал Гржебину сборник стихов и рассказывал о жизни в пражских Мокропсах. Недавно он приехал на рекогносцировку в Париж, оставив жену и дочь в Праге под присмотром Аверченко, хотя Аркадий, по словам Потемкина, серьезно болел и ему самому нужна была помощь. Черный знал о неприятностях с Аверченко, потому что с ноября 1924 года устроился в «Русскую газету» (Куприн сдержал обещание и посодействовал в этом), гордившуюся звездными авторами, в том числе Аверченко, присылавшим материал из Праги. В редакции сетовали, что тот давно ничего не дает, и ссылались на его письменное объяснение: плохо с глазами, врачи запретили читать и писать.

Черный и Потемкин, легендарные сатирические поэты «старого Петербурга», свое место под парижским эмигрантским солнцем занимали не без боя. Они быстро поняли, что здесь есть конкуренты. Во-первых, Тэффи, давно знавшая в городе «всех крокодилов». Во-вторых, Дон Аминадо, которого Александр Михайлович некогда принимал у себя в Берлине. С тех пор Аминад Петрович стал ведущим фельетонистом милюковских «Последних новостей», сделал карьеру, был напорист и с удовольствием цитировал поговорку, которую о нем сложили: «Молчи! Так надо – я Дон Аминадо!»

И снова, как некогда в Берлине, Саше Черному, чтобы не пропасть, нужно было становиться публичным человеком, выступать, устраивать литературные вечера, мучительно ломая себя. Елизавета Морицовна Куприна, дама не менее деловая, чем Мария Ивановна, пришла ему на помощь и договорилась с художником Филиппом Андреевичем Малявиным об аренде его мастерской для вечера. Супруги Гликберг пришли ее посмотреть, и их мнения разошлись. Мария Ивановна была недовольна тем, что мастерская не вместит больше ста человек – значит, заработать много не удастся. Александр Михайлович же застыл от ужаса, услышав о ста человеках. Ему бы зальчик мест этак на двадцать, да чтобы темный, да чтобы было, куда сбежать, если что.

Победил сильнейший, то есть женщина. Похоже, готовясь к первому парижскому выступлению, наш герой решил действовать по известному принципу – постарался посмеяться над своим страхом и тем самым проститься с ним. Он написал ироническую исповедь «Из дневника поэта», которой в декабре уходящего 1924 года и открыл свой первый в Париже вечер:

Безмерно жутко в полночь на погосте

Внимать унылому шипению ольхи…

Еще страшнее в зале на помосте

Читать на вечерах свои стихи.

Стоит столбом испуганная Муза,

Волнуясь, комкает интимные слова,

А перед ней, как страшная Медуза,

Стоглазая чужая голова…

Такое чувство ощущает кролик,

Когда над ним удав раскроет пасть,

Как хорошо, когда поставят столик:

Хоть ноги спрячешь – и нельзя упасть.

(«Из дневника поэта», 1925)

«Стоглазая» публика, которой так боялся Саша Черный, и его юмор и его самого приняла любовно, а Мария Ивановна радовалась, что сбор неожиданно оказался приличным: им с мужем удалось купить печку и оплатить квартиру на несколько месяцев вперед.

Рубикон был перейден. Отныне поэт станет принимать участие во многих общественно-культурных мероприятиях «русского Парижа», посещая вечера Союза галлиполийцев, Тургеневского клуба и Тургеневской библиотеки, Юношеского клуба, «Русского клуба» и других организаций.

Подошел к концу 1924 год, начавшийся для Черного в Риме тревогами по поводу Муссолини, подписавшего договор с красной Москвой. Теперь и в Париже стало не до шуток: в октябре Франция de jure признала СССР, и в бывшем российском посольстве расположилось советское полпредство. У эмигрантов, обходивших теперь рю де Гренель стороной, это была первая тема разговоров, но были еще две животрепещущие: смерть Ленина и болезнь Аркадия Аверченко.

2

В январе 1925 года Потемкин с нескрываемой тревогой рассказывал Александру Михайловичу о том, что состояние здоровья Аверченко критическое, что тот лечится от болезни сердца на чешском курорте, что он писал туда, поздравлял с Новым годом, но ответа не получил. Однако «русский Париж» о беде с Аверченко говорил скорее с удивлением, зная, что тот еще довольно молод и всегда отличался прекрасным здоровьем.

Тем не менее 13 марта 1925 года Саша Черный наткнулся в «Русской газете» на некролог и не поверил своим глазам: «После продолжительной и тяжкой болезни 12-го сего марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко, о чем с глубокой скорбью извещают сестры и зятья[116]116

У Аркадия Аверченко во Франции жили две младшие сестры: Елена Тимофеевна (в замужестве графиня Ростопчина) и Ольга Тимофеевна (в замужестве Фальченко, с 1931 года Смирдина).

[Закрыть]. Панихида 15 марта в 12 1/2 час. в Русской церкви на rue Daru». Пожалуй, со времени гибели Владимира Дмитриевича Набокова Черный не получал такого удара.

Начались прозвоны-перезвоны, недоуменные вопросы, попытки что-то узнать. Какое горе! Из Праги пришла статья одного из друзей покойного, рассказавшего, что тот был обречен, но до последнего вздоха оставался сатириконцем: шутил, рассказывал анекдоты, не сдавался.

С этой смертью в душе Александра Михайловича Гликберга еще что-то оборвалось, еще одна вина легла на его сердце. Какими глупыми виделись теперь старые распри и насколько отчетливо страшное русское лихолетье показало, кто чего стоил. Аверченко, петербургский остряк и Казанова, все возможности своей, казалось бы, легкомысленной музы направил на борьбу с большевизмом. Держался своих убеждений с твердостью, которой от него трудно было ожидать, никого не боялся, никого не предал. Больше его нет, и семья сатириконцев осиротела.

Черный сел за некрологи: один для «Русской газеты», другой для «Иллюстрированной России». В первом он, не дрогнув, поставил Аркадия Аверченко в один ряд с Морисом Сафиром и окончательно отрезал его от той «танцклассной атмосферы», от которой сам бежал в 1911 году:

«Длинный хвост подражателей, все эти Гуревичи, Оль Д’Оры и Ландау, упражнявшиеся на задворках „Сатирикона“ и окружавшие блеклым гарниром имя своего учителя, ни в малой мере не усвоили своеобразных черт его письма: меткого и короткого диалога, нарастания внешнего комизма, неожиданного фейерверка развязки.

Аверченко создал стиль и моду, а бойкая юмористическая артель торговала шипучкой, разливая ее в бутылки из-под чужого шампанского. <…>

Покойный автор отличался одним редким качеством: он почти никогда не был скучен» (Черный А. Памяти А. Т. Аверченко// Русская газета. 1925. 18 марта).

Второй некролог появился в «Иллюстрированной России» 1 апреля 1925 года. Это не ирония судьбы и не напоминание о дате рождения «Сатирикона», но технология: журнал выходил 1-го и 15-го числа каждого месяца. К этому времени из Праги уже были получены фотографии похорон Аверченко, и не одно сердце в Париже болезненно сжалось: покойного невозможно было узнать, так он мучился перед смертью и так изменился. Содрогнулся и Саша Черный:

«Автор бесчисленных юмористических рассказов, проникавших во все уездные углы хмурой России, ушел из жизни. Умер на чужбине, эмигрантом. Снилась ли его беззаботной душе такая судьба?..

Еще за день до смерти, как писали об этом из Праги, он шутил и надеялся осилить свою болезнь, жить и работать… Судьба не улыбнулась на его последнюю шутку и сурово поставила точку» (Черный А. Памяти А. Т. Аверченко // Иллюстрированная Россия. 1925. № 18).

Некролог – жанр строгий, скупой, и многого в нем не скажешь. А сказать Черному хотелось, и когда Литературно-артистический кружок пригласил его участвовать в вечере памяти Аверченко, он сразу согласился и засел за воспоминания, которым решил придать поэтическую форму. Александр Михайлович поступил правильно, потому что с чтением прозаических мемуаров собирались выступить и Куприн, и Тэффи.

Предлагаем вспомнить героев пространного стихотворения «Сатирикон», которое мы цитировали достаточно давно, рассказывая о буднях журнала в 1909 году: «сатирическую банду», шагавшую по набережной Фонтанки в столовую гостиницы «Мариинская», околоточного, салютовавшего Аверченко и справлявшегося о его здоровье. Это стихотворение было написано Черным сейчас, в марте 1925 года, когда любая мелочь погибшей жизни виделась бесценной, а молодость – неповторимой. Где они теперь, тогдашние «кентавры», веселые и сильные, лезшие на рожон, ностальгически вспоминавшие «дни свободы» 1905 года? Хохотун Радаков застрял в СССР, толстый Рославлев умер во время Гражданской войны, Ре-ми недавно уехал в США, Сергея Горного Саша последний раз видел в Берлине, где тот никак не мог оправиться от штыковой раны в живот, полученной от махновцев… Аверченко, похвалявшийся дожить до ста лет и всегда шутивший на тему собственной смерти, лежит в земле чужой Праги, в тысяче километров от Петербурга, вернее, теперь Ленинграда:

До ста лет, чудак, не дожил…

Разве мог он знать и чаять,

Что за молодостью дерзкой

Грянет темная гроза —

Годы красного разгула,

Годы горького скитанья,

Засыпающего пеплом

Все веселые глаза…

(«Сатирикон», 1925)

Двадцать четвертого марта Черный читал стихотворение «Сатирикон» на вечере памяти Аверченко, а на следующий день его напечатала «Русская газета».

Сатириконцы простились со своим вождем, и вдруг, словно вспомнив легендарное прошлое Саши Черного, издатель «Иллюстрированной России» предложил ему вести новую, сатирико-юмористическую рубрику. Видимо, тот упирался, потому что редакция, анонсируя грядущие перемены, доверительно сообщала, что долго вела «переговоры с известным филологом Фаддеем Симеоновичем Смяткиным» и тот, наконец, согласился возглавить и этот отдел. Согласившись, Черный дал рубрике название «Бумеранг». Что он имел в виду? Что все насмешки над Советской Россией в конечном счете бьют по лбу самих эмигрантов? Возможно. Ознакомившись со всеми выпусками, мы можем сказать только одно: не смешно. Вроде бы те же жанры, что были в «Сатириконе»: фельетоны, юморески, пародийные телеграммы, «Почтовый ящик», а не смешно. И «Наши шаржи» какие-то жалкие. Вот, например, сидит постаревший Куприн в поношенном пиджачишке и ругает французский язык, в котором русские слова изуродованы: «…бок у них – рюмка, кот – берег, ваш – корова, а шваль – лошадь!» За спиной у него ресторан. Улыбнемся: фон не изменился. В 1908 году мы рассказывали о карикатуре на Куприна, нарисованной для «Сатирикона» Ре-ми: «Поединок» с рюмкой в ресторане «Вена». Там было остроумно, здесь – нет.

Нам кажется, что Александр Михайлович и сам быстро понял, что не смешно. Над сотоварищами по изгнанию шутить не позволяли ни совесть, ни такт, а в адрес большевиков выходило серо и ходульно. После тринадцатого выпуска (1 ноября 1926 года) он отдал «Бумеранг» юмористу Лери (Владимиру Владимировичу Клопотовскому).

Важно другое: «профессор Смяткин» притащил с собой в «Бумеранг» и Микки, изображения которого стали журнальной заставкой. На одной из них фокс со всех лап несется куда-то. Мы знаем, куда: «Кики, муфточка, – закричал Микки консьержкиной болонке. – Меня везут к морю».

Лето 1925 года поэт с женой провели на дорогом курорте Ла Буле в северо-западной Франции, на берегу Бискайского залива Атлантического океана. На сей раз их пригласила семья Николая Вениаминовича Сорина, брата художника Савелия Сорина. Условия те же, что и в Гресси: Мария Ивановна занимается с их дочерью за бесплатный стол и кров для нее и мужа. 15 августа Черный попрощался с читателями «Иллюстрированной России» (№ 25):

«Профессор Фаддей Симеонович Смяткин, уезжая для лечения застарелого переутомления к океану, настоящим извещает, что по делам редакции он будет принимать на пляже в „La Boule-sur-Мег“, в часы между приливом и отливом, кабинка № 13.

Проезд из Парижа (aller et retour) с Gare d’Orsay[117]117

Вокзал Орсе (фр.).

[Закрыть] в III классе 94 франка за свой счет.

Рекомендуется брать с собой бутерброды, т. к. цены в вагоне-ресторане для начинающих писателей недоступны».

Несмотря на жалобы «профессора Смяткина», его создатель с женой вели роскошный образ жизни. Сорины платили Марии Ивановне очень хорошо и предоставили им с Александром Михайловичем комфортабельные апартаменты с прислугой и экономкой.

В лице Сорина поэт обрел занятнейшего собеседника. Николай Вениаминович, деловой человек, успешный и в эмиграции, член Объединения русских адвокатов, был сионистом с большим стажем общественной работы. В далеком 1903 году именно он приютил в Петербурге приехавшего из Одессы Владимира Жаботинского, будущего лидера российского сионизма. Сорин в то время издавал журнал «Еврейская жизнь», постепенно ставший официальным органом сионистского движения в России. Их с Жаботинским сотрудничество продолжилось и в эмиграции. Теперь Сорин жил впечатлениями от грандиозного события, случившегося в Париже в апреле 1925 года. Жаботинский провел первую учредительную конференцию созданного им Союза сионистов-ревизионистов, провозгласившего себя политической партией в составе Всемирной сионистской организации. Преследуя заветную цель создания национального еврейского государства на территории Эрец-Исраэл, ревизионисты требовали именно ее сделать официальной целью сионистского движения и настаивали на агрессии по отношению к арабам. Сорин стал членом этого союза, и, думается, их беседы с Черным, никогда не забывавшим о своих национальных корнях, не могли не касаться этой темы. Тем не менее в творчестве поэта это чудесное время на берегу океана преломилось исключительно новыми страничками «Дневника фокса Микки» – веселыми, курортными.

Трудно сказать, как фокс оказался в Ла Буле. Не могут же Сорин и его дочь быть прототипами Зины и ее папы из «Дневника…», с которыми мы вновь встречаемся на берегу океана. Ведь Микки в предыдущих главах совершенно определенно говорил о том, что его хозяин, Зинин папа, – владелец усадьбы в Гресси, то есть Дукельский. Может быть, Дукельские тоже ездили в Ла Буле; может быть, поэт выпросил у них собаку; может быть, Микки существовал там только в его воображении. Чтобы не запутаться окончательно, следствие прекращаем и с радостью приветствуем благодушного, «овощного» Сашу Черного, который принялся подглядывать за пляжниками, стараясь представить, как они выглядят с точки зрения собаки.

Ну, во-первых, Микки удалось подсмотреть, что у детей нет хвостиков. Во-вторых, он пытался понять, во что здесь одеты люди: какие-то попонки с пуговицами на плече, ноги в две дырки вставляют. А еще дамы… О, гав! Они по сто раз на день переодеваются, купаться не любят, зато любят сниматься. Одни лягут на песок, вторые за ними на коленях, рядом с ними фотограф воткнет табличку с названием курорта и пока готовится – Микки сам видел! – одна дама табличку от себя отодвинула и воткнула рядом с другой дамой, а та злобно обратно вернула. Удивленный пес сложил стишок:

Когда дамы снимаются,

И заслоняются,

Они готовы одна другой

Дать в глаз ногой!..

Песьи умозаключения летели в Париж и немедленно печатались в «Иллюстрированной России», а на пятки (вернее, на лапки) Микки уже наступал хулиганский кот Бэппо с форума Траяна. Осенью 1925 года новый рижский журнал «Перезвоны», где за литературную часть отвечал Борис Зайцев, напечатал Сашину римскую сказку. Питомцы Черного размножались, но пока еще на страницах периодических изданий; до появления отдельных книг оставались годы.

Поэт прочно занял ту нишу, лучше которой не желал и где никого не было, – детская литература. Размеры его новой родины свелись теперь к Парижу, и он хорошо представлял себе свою аудиторию, многих детей лично знал. И они его знали. «Я не встречал ни одного ребенка, которому бы имя Саши Черного не было знакомо, – вспоминал современник. – И не любящий увеселений, домосед, смущавшийся и неловкий в обществе, он посещал почти все детские праздники и как преображался он в обществе галдящих, лезущих к нему на колени, целующих его малышей, какой нежностью звучал его глуховатый голос, когда говорил он о детях, с какой любовностью садился за свой скромный письменный стол – отдохнуть, написать рассказ для детей» (Рощин Н. Печальный рыцарь).

Александр Михайлович, по словам Марии Ивановны, задолго начинал готовиться к детским новогодним утренникам. Он как зачарованный стоял перед витринами магазинов, потом, очень стесняясь, но не имея сил сопротивляться своему желанию, покупал игрушку и приносил домой. Ставил на письменный стол и забавлялся, а жене говорил: «Знаешь, это можно спрятать до Рождества и… пожертвовать на Тургеневскую елку» (Александрова В. Памяти Саши Черного).

Тургеневская елка – это утренники, проводившиеся при Тургеневской библиотеке, которую белая эмиграция сделала своей alma mater. История ее такова. Некогда русский эмигрант, революционер-народник Герман Лопатин обратился к Тургеневу с просьбой финансово участвовать в создании библиотеки, что объединила бы живущую во Франции революционную молодежь. Иван Сергеевич пошел навстречу, и в феврале 1875 года организовал благотворительный вечер, на который пригласил бывших в то время в Париже художников Репина, Поленова, Маковского, русского посла князя Николая Алексеевича Орлова и других. На собранные деньги были куплены книги и арендовано помещение для библиотеки, получившей после смерти Тургенева его имя. Библиотека с тех пор часто меняла адреса и в описываемое время работала на Валь де Грасс, ютясь в небольшом помещении. Для праздников арендовались залы, и именно туда спешил Саша Черный, который теперь, подобно заправскому артисту, мог отказываться в новогодние дни от любых приглашений, мотивируя тем, что у него «ёлки».

Одну из них предлагаем посетить.

3

Второе января 1926 года, полдень. Александр Михайлович приехал на рю Бланш, в клуб гражданских инженеров, где его ждут дети. Сегодня они вместе с «дядей Сашей» будут показывать спектакль «Мистер Кукки и его цирк», который тот специально для них написал, где сам играет мистера Кукки, а дети – всех остальных персонажей. Потом будет конкурс карнавальных костюмов, потом танцы вокруг елки, а потом раздача подарков (Детская елка в Тургеневской библиотеке // Возрождение. 1925. 18 декабря. № 199).

А ведь дядя Саша пришел на елку не один! В общей детской свалке носится фокс Микки, который тоже будет играть в спектакле. Дядя Саша нацепил на нос круглые очки, на голову – полосатый цилиндр, надел цветную куртку с длинными фалдами, украшенную вдоль лацкана бутафорскими орденами. И вот – внимание! тишина! Директор цирка мистер Кукки объявляет первый выход:

«Знаменитая изобретательница, мисс Арабелла, выступит со своим аппаратом для чтения собачьих мыслей и со своим замечательным фоксом Микки. Собачьи вопросы просим задавать из публики и не свыше четырех действий по арифметике.

Музыка! Маленький собачий галоп, но потише! Иначе Микки будет выть» («Мистер Кукки и его цирк», 1926).

Появляется очень серьезная девочка с фоксом на руках. Сажает собаку на столик, на голову ей прилаживает загадочный прибор с телефонной трубкой – и начинается сеанс отгадывания собачьих мыслей.

Из зала кричат:

– Микки, как звали твою бабушку?

– Посмотри в энциклопедическом словаре на букву «мягкий знак», – важно отвечает за собаку мисс Арабелла.

– Что ты получил, Микки, в подарок на елку?

– Новую плетку и намордник. Чего и тебе желаю.

– Если трем собакам дали три котлеты, сколько достанется каждой?

– Каждой ничего не достанется. Самая сильная собака съест все три котлеты, а остальные оближутся.

– Микки, кем бы ты хотел быть, если бы не был фоксом?

– Директором этого цирка, потому что директор съедает в день две телячьи котлеты, а мне дает только косточку…

Немедленно из-за кулис просовываются голова в цилиндре и увесистый кулак «директора» Саши Черного:

– Прекратить собачий номер. Ваша собака начинает врать!

Поджав губы и сунув Микки под мышку, мисс Арабелла уходит со сцены.

После нее являются негр Джун-Джон и его дрессированный медведь, факир Халва-Инжир, силач Ван-дер-Пуф и другие веселые жулики. Финальный парад-алле, возглавляемый Черным и Микки, проходит в атмосфере всеобщего восторга.

В этой постановке, помимо нашего героя, участвовал единственный взрослый – тот, кто играл медведя. Скорее всего, это был артист Александр Дмитриевич Александрович[118]118

Александр Дмитриевич Александрович (настоящее имя Александр Дормидонтович Покровский; 1879–1959) – артист оперы и драмы, педагог, мемуарист. Пел в Мариинском и Большом театрах; в 1913 году исполнил партию Юродивого в опере «Борис Годунов» в дягилевских Русских сезонах в Париже и Лондоне. С 1919 года – в эмиграции, с 1922 года – в Париже. Печатался в газете «Возрождение».

[Закрыть], коллега Александра Михайловича по «ёлкам». Они выступали дуэтом: «Саша Черный и Саша Длинный» (Александрович). Именно в таком качестве 7 марта 1926 года оба оказались на детском утреннике в Мёдоне, пригороде Парижа, где случился небольшой инцидент.

Саша Длинный, он же Александрович, приготовляясь спеть старую русскую колыбельную, торжественно произнес:

– Дети, сейчас я вам спою интересную песню про няню. Вы, конечно, все знаете, что такое няня?

Ответом ему была гробовая тишина.

Никто не знал. Посыпались вопросы: а где она живет? Или ее едят?

Произошло некоторое замешательство, во время которого отчаянный родительский голос выкрикнул из зала: «Где же им, рожденным на чемоданах, знать, что такое русская няня!» (М. Л. Об одном детском утре // Возрождение. 1926. 10 марта).

Пока взрослые расстроенно шушукались, из уст вышедшего выступать мальчугана Сережи прозвучало знакомое имя Корнея Чуковского – он выучил отрывок из его «Бармалея». Черный услышал, как хмыкнул рядом с ним фельетонист газеты «Возрождение» Ренников, и вряд ли удивился, прочитав пару дней спустя его фельетон про того же Чуковского. Обращаясь к мальчику, читавшему стихотворение, а на самом деле, конечно, к его родителям, Ренников восклицал: «Сережа! Твое стихотворение, которое написал в советской России дядя Корней Чуковский, мне совсем не понравилось. Что это такое, в самом деле: „Маленькие дети, Ни за что на свете Не ходите в Африку“. <…> Ты напрасно пугаешь детей Африкой, Сережа. В Африке сейчас не менее тысячи русских людей, и все очень недурно живут и даже гуляют. Крокодилы, гориллы и акулы, безусловно, в Африке есть. Но зато нет там кусающихся, бьющих и обижающих большевиков, среди которых почему-то до сих пор живет и гуляет дядя Чуковский» (Ренников А. Медон Кламарская няня // Возрождение. 1926. 12 марта).

Уж детские стихи оставили бы без комментария! Но нет, политическая непримиримость в эмигрантской среде была жесточайшая, и Саша Черный тоже посещал не одни «ёлки». Он периодически вращался в тех кругах, где обсуждались и вынашивались планы реванша, диверсий против СССР, – в Союзе галлиполийцев. Членом этой организации поэт, конечно, быть не мог (такую привилегию имели только те, кто находился в турецком Галлиполийском лагере), однако принимал участие в литературно-художественных вечерах, устраиваемых союзом. Здесь он встречал легендарных генералов, державшихся до последнего и ушедших из Крыма с Врангелем: Михаила Ивановича Репьева, невысокого, подвижного, энергичного; вылитого из бронзы, сурового Александра Павловича Кутепова, который и сейчас, шесть лет спустя после поражения, в любой момент был готов снова вступить в борьбу; Николая Николаевича Баратова, любившего щегольнуть формой Кавказской армии. Последний был инвалидом (перенес ампутацию ноги) и создал в Париже Союз инвалидов, для нужд которого выпускал газету-однодневку «Русский инвалид». Александр Михайлович, помнивший о своем военном прошлом, помогал Баратову и давал для листка агитационные стихи, разумеется, не требуя за это гонорара.

Несколько забегая вперед расскажем и о том, как Черный близко увидел и самого Петра Николаевича Врангеля. Случилось это 13 мая 1926 года в дни празднования трехлетней годовщины основания Союза галлиполийцев во Франции. Поэт был приглашен на банкет, где выступал генерал, и слышал его блестящую речь:

– Среди рассеянных на чужбине, потрясенных смутой, раздираемых внутренними раздорами русских людей армия явилась единственной организованной силой, хранительницей идеи русской государственности. Она одна могла быть противопоставлена тем, кто, насильно захватив власть, нагло говорил от имени русского народа. И если теперь, по прошествии шести лет, еще трепещет на чужой земле трехцветное русское знамя, то это потому, что на страже этого знамени эти шесть лет стояли те русские офицеры и солдаты, которые, пойдя за генералом Корниловым, священно хранили его заветы: «Помни, что ты принадлежишь России!»

Врангель, высокий и тонкий, в безупречном черном смокинге, поднял бокал шампанского за будущее России, в которое продолжал верить.

Трудно сказать, что Александр Михайлович, свидетель разложения той самой армии, думал по поводу всех этих речей, ведь мы знаем, что еще в Берлине он настаивал на необходимости прекращения всякой борьбы и на том, что о России нужно постараться забыть. Теперь же поэт посещал мероприятия различных союзов и обществ, а на упомянутом банкете даже сфотографировался в обществе генералов Кутепова, Репьева и Баратова. Вряд ли его смогли переубедить. Скорее, это был обыкновенный визит вежливости, такой же, как и любой другой.

Вообще же Саша Черный по старой мизантропической привычке чаще всего отсиживался в своей квартирке на авеню Готье, где предавался невинным развлечениям: выпиливал и раскрашивал полочки и ящики, клеил коробочки и, по словам Марии Ивановны, «радовался, если дома находили какое-нибудь приложение этим вещам». Интересным подтверждением этих воспоминаний служит выпуск «Иллюстрированной России» от 17 апреля 1926 года, в котором был напечатан фотоотчет о буднях поэта в рубрике «Как живут и работают». На одном из снимков Черный как раз пилит что-то ножовкой, заправски надев пролетарский кожаный фартук. На другом – играет на мандолине, на третьем…

Третий, по нашему мнению, сигнализирует о том, что болезнь фоксомания вступила в решающую фазу. Это постановочный кадр: поэт сидит за столом перед пишущей машинкой, на руках у него Микки, якобы приготовившийся сам выстукивать лапами по клавиатуре «Дневник…». И рядом стишок:

Иногда у консьержки беру напрокат

Симпатичного куцего фокса.

Я назвал его «Микки», и он мой собрат —

Пишет повести и парадоксы.

Он тактичен и вежлив от носа до пят,

Никогда не ворчит и не лает.

Лишь когда на мандоле я славлю закат, —

«Перестань!» – он меня умоляет.

(«Как я живу и не работаю», 1926)

Новости! Теперь фокс стал консьержкиным. Мы запутались и, право, не знаем, чья это была собака. Несомненно только, что не Черного. Элементарное сравнение этой фотографии с теми снимками, где поэт будет изображен с собственным Микки, не оставляет сомнений в том, что собаки совершенно разные. В 1924–1926 годах в жизни Черного присутствовал гладкошерстный фокстерьер с пятном во весь левый глаз; с 1928 года появится жесткошерстный фокстерьер в черных «очках».

В том же апрельском выпуске «Иллюстрированной России» была напечатана шуточная картинка «Как живет и работает Саша Черный в воображении его читателей». Поклонник или поклонница, приславшие ее в редакцию, нарисовали смешного человечка с хохолком, сидящего на диване, уткнувшись в исписанный лист. Со всех сторон к нему пристают живые игрушки, а у ног сидит фокс с пером в зубах и пишет дневник. Саша Черный и Микки определенно становились элементами фирменного стиля «Иллюстрированной России», журнала, приближавшегося к своему двухлетию.

Годовщина отмечалась с размахом.

Десятого мая 1926 года Александр Михайлович и Мария Ивановна были приглашены на банкет в ресторан «Рампону». Интерьер его, вполне вероятно, напомнил им пивные старого Гейдельберга, того же «Шута Перкео»: расписанные низкие своды – хмельные девы и лихие трактирщики с пенящимися кружками в руках – украшены стилизованными под средневековье канделябрами со свечами (Юбилейный обед «Иллюстрированной России» // Иллюстрированная Россия. 1926. № 21 (54). Черный приготовил тост в стихах, по обычаю шуточный, и дожидается своей очереди. Вступительную речь произносит владелец журнала Миронов. Разводя руками, он сообщает, что роль почетного председателя обеда отводилась Ивану Алексеевичу Бунину, но тот по состоянию здоровья уехал из Парижа, однако прислал письмо с поздравлениями и пожеланиями процветания. Письмо заслушивают с одобрением и аплодисментами. Улыбаясь и кланяясь, роль председателя принимает на себя Моисей Леонтьевич Гольдштейн, известный адвокат и сотрудник «Иллюстрированной России». По столам передают ответное письмо академику Бунину, Александр Михайлович и Мария Ивановна с удовольствием ставят подписи, а на эстраде уже звучат гитары и плывут переливы цыганских романсов. Слушают, аплодируют.

Обведем глазами вместе с Сашей Черным присутствующих.

Александр Иванович и Елизавета Морицовна Куприны. Рядом с ними новое лицо. Вернее, новое старое – писатель Борис Александрович Лазаревский, купринский приятель еще петербургских «венских» и гатчинских лет. В «прошлой» жизни довольно успешный литератор, практикующий юрист, сейчас он производил впечатление человека измотанного, больного, раздавленного нуждой и несчастьями. Годы послереволюционных скитаний разлучили Лазаревского с женой, оставшейся в России. Выше мы цитировали фрагменты дневника Бориса Лазаревского, который в 1921 году добрался в Париж и гостил на купринской даче в Севр виль д’Авре. Потом ездил пытать счастья в Прагу, теперь вернулся и стал, как говорили злые языки, любимым шутом Куприна. Ради забавы мог прокричать петухом или пролаять.