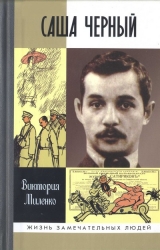

Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)

«Хотя я привык ничему не удивляться, но история, которую я узнал на днях, поразила меня несказанно… В одной из местных гимназий минувшей весной „срезался на алгебре“ 16-летний гимназист. Он должен был остаться на второй год в пятом классе, но родители его на это не согласились и… отказались от мальчика совершенно. Двойка по алгебре имела роковые последствия, и, с тех пор как об этом узнали родители, мальчик остался без всяких средств к существованию.

Родители его живут в Одессе и с апреля месяца до нынешнего дня не присылают ему ни копейки на содержание. Всё, что они прислали, это странное письмо, в котором назвали сына за его „проступок“ подлецом. Между тем отец юноши в качестве представителя одной крупной фирмы получает, как говорят, огромное жалованье. Оставшись в чужом городе, у квартирной хозяйки, которой перестали платить, несчастный юноша пробовал писать родителям и просить о пощаде, но совершенно напрасно: письма его возвращались нераспечатанными, квартирная же хозяйка получила напоминание, что отныне ей не будут платить за ее пансионера ни гроша и что с пансионером этим она может поступать, как ей угодно. Мальчик рисковал таким образом остаться на панели, но хозяйка сжалилась над ним и не нашла в себе присутствия духа прогнать его. Он остался у нее в надежде получить себе какое-нибудь „место“.

Но здесь опять возникло затруднение. Пока шла переписка с родителями, он успел совсем обноситься: ни сапог, ни одежды, ни белья, нечего даже надеть, чтобы идти „искать место“. Хозяйка тоже не в состоянии купить: она вдова и имеет несколько человек детей.

Неизвестно, чем бы всё кончилось и до какого отчаяния дошел бы мальчик, если бы судьба не сжалилась над ним. Выручили его из беды, однако, не отец с матерью (у него есть и мать), а совершенно чужие люди. Нашлась какая-то чиновница, которая за свой счет одела мальчика, несмотря на то, что она очень нуждается и служит в одном из учреждений за грошовое жалованье. Мальчик, таким образом, получил возможность не жить в квартире хозяйки „без сапог“, а „искать себе место“. И он действительно ищет его, робкий и сконфуженный, он ходит из канцелярии в канцелярию, из одного присутственного места в другое и просит работы. На всякий случай напоминаем его отцу (может быть, эти строки попадут ему), что поступок его нарушает и божеские, и человеческие законы. В божеском, впрочем, он едва ли что-либо разумеет, но человеческие исполнять обязан, и потому нелишне будет напомнить ему 172 статью 1 тома, ч. 1.

Вот как читается эта статья:

„Родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание, доброе и честное, по своему состоянию“.

Фамилия и служебное положение этого более чем современного отца известно нашей редакции и не печатается здесь лишь из понятного нежелания оскорблять сыновье чувство и без того несчастного юноши».

Значит, Мендель Гликберг, узнав о том, что Сашу оставляют на второй год, проплачивать еще раз 5-й класс не собирался и рассвирепел настолько, что решил жестоко проучить сына. Судя по тому, что Алексей Николаевич Гликберг, предполагаемый родственник Саши, в 1898 году в адресных книгах уже не значится, помочь ему действительно было некому.

Но случилось чудо. Статья «Срезался по алгебре», автор которой предполагал достучаться если не до родного отца мальчика, то хоть до какой-нибудь доброй души, достигла цели мгновенно.

Добрая душа нашлась.

3

Судьбе было угодно, чтобы газету «Сын отечества» со статьей Яблоновского развернул статский советник Константин Константинович Роше, обрусевший представитель достойнейшего французского рода. Узнав о плачевном положении неведомого юноши, Роше взволновался, увидев в этом Божий знак. Год назад Константин Константинович потерял приемного сына, и теперь само провидение давало ему шанс снова ощутить себя отцом.

События разворачивались стремительно: 8 сентября 1898 года в газете вышла статья, а 2 октября Гликберг уже приступил к занятиям в 5-м классе 2-й житомирской гимназии. Что происходило в промежутке, мы попробуем воссоздать, но прежде скажем несколько слов о Житомире, без которого поэта Саши Черного, возможно, и не было бы.

Живописный город на берегах реки Тетерев, центр Волынской губернии, был основан в конце IX столетия и, по одной из легенд, имя свое получил от дружинника князей Аскольда и Дира – Житомира. В описываемое время его населяли 60 тысяч жителей, отличавшихся беспримерным интернационализмом. До конца XVIII века Житомир относился к Речи Посполитой, и с тех пор ни польский язык, ни католицизм никого не удивляли. Город входил в черту оседлости, и процент еврейского населения был очень высок. Подобно Белой Церкви, сильны были и украинские традиции – сказывалась близость к Киеву.

Улица, с которой началось знакомство Саши с Житомиром, называлась Большой Бердичевской, а квартира, в которой его приютил Роше, располагалась в жилом флигеле Мариинской женской гимназии[5]5

Общие ведомости житомирской 2-й мужской гимназии на 1898–1899 учебный год // Государственный архив Житомирской области. Ф. 73. Оп. 1 доб. С. 2. Л. 98 об., 99. Информация предоставлена Е. Р. Тимиряевым. Современный адрес здания: площадь Королева. 10.

[Закрыть]. Объяснение простое: мачеха Константина Константиновича, Александра Ивановна, работала надзирательницей этой гимназии, преподавала в ней немецкий язык и жила здесь же «на казенной квартире». Вместе с ней жил и Роше, не имевший собственной семьи.

Приходится удивляться, что Саша Черный, в полном смысле слова спасенный Константином Константиновичем, никогда не написал о нем ни строчки, чем изрядно запутал будущих биографов. Если бы не упоминание о Роше в мемуарах вдовы поэта и не упорный поиск житомирских краеведов, имя этого человека могло бы никогда не прозвучать. Зато Александру Ивановну Роше много лет спустя Черный увековечил в образе безымянной «начальницы Н-ской мариинской гимназии» в рассказе «Физика Краевича» (1928). Автобиографический герой Васенька очень любит эту женщину и называет «бабушкой». Как не похожа эта бабушка на одесскую фурию из «Голубиных башмаков», бившую внуков по лбам наперстком и обзывавшую «шмаровозами»! Александра Ивановна была вот какая:

«Блеклые обои, блеклая обивка мягких уютных пуфов и диванчика – такое же блеклое, полное лицо начальницы, такая же мягкая уютная фигура, заполнявшая кресло. Кружевные, цвета слоновой кости салфеточки на стареньких столиках с витыми ножками и такая же наволочка на старенькой голове… А пушистые, взбитые седые волосы так похожи были на лежавший между двойной рамой окна пухлый валик ваты. Правда, вата была пересыпана зеленым и алым гарусом, а серебристый ободок волос ничем не был пересыпан…<…>

Мягким спокойствием, добротой, округленностью лица и какой-то общей уютностью, что ли, веяло ото всей фигуры, которая никуда не торопится, с места зря не сорвется и очень скупа на всякую жестикуляцию».

«Бабушке» Александре Ивановне было в то время шестьдесят лет. Саша вспоминал, что над ее письменным столом «в овальных, либо округленных по углам, черного дерева рамочках висела домашняя летопись-иконостас, бесконечная родня». Разумеется, очень скоро юноша был ознакомлен со всеми изображенными на «иконостасе», и понял, что попал в очень достойную семью. До сих пор его жизнь протекала в купеческой среде, теперь же он оказался в совершенно ином мире. «Иконостас» не оставлял в этом никаких сомнений.

Достаточно взглянуть на портрет покойного супруга Александры Ивановны и отца Константина Константиновича – Константина Егоровича Роше. Это был талантливый столичный военный инженер, вышедший в отставку в чине надворного советника. Именно ему семья Роше была обязана получением потомственного дворянского достоинства. Известнейшим человеком был его родной брат Павел Егорович Роше, генерал-майор, выдающийся инженер, строитель, педагог, изобретатель «цемента Роше», раствора особой марки. А вот сама Александра Ивановна, еще молоденькая, выпускница гатчинского Николаевского сиротского института. Она вышла замуж за Роше, бывшего почти на 20 лет старше, вдовца, оставшегося с тремя детьми на руках. Одним из этих детей и был Сашин опекун Константин Константинович, который не мог не занимать на «иконостасе» почетного места.

Рассмотрим фотографии. На них Костя Роше – выпускник престижной 2-й гимназии в Петербурге; а вот он уже служащий канцелярии Волынского губернатора в Житомире, куда вся семья переехала из столицы после отставки отца. Далее Константин Константинович Роше со своим первым орденом на груди – Святого Станислава III степени. А потом с полной грудью орденов: Святого Станислава III и II степени, Святой Анны III и II степени, Святого Владимира IV степени, серебряной медалью на Александровской ленте за службу в царствование Александра II (Основные даты жизни и деятельности К. К. Роше / Роше К. Поэма души. Житомир: Ни-ка, 2005. С. 149–163).

Все нынешние должности Константина Константиновича Саша Гликберг, наверное, и запомнить не мог: почетный мировой судья по Житомирскому судебно-мировому округу, член различных комиссий (по устройству завещаний, по благоустройству в пожарном отношении), член правления Волынского губернского присутствия по крестьянским делам… К самому губернатору Иосифу Яковлевичу Дунину-Барковскому Роше был вхож! Для полноты картины приведем свидетельство современника, утверждавшего, что Константин Константинович был «четвертым в губернии человеком после губернатора»: «Когда убывал губернатор, губернией обычно руководил вице-губернатор. В его отсутствие руль власти переходил до председателя казенной палаты. Если не было ни одного из них, у руля „фотелю“[6]6

Здесь: кресло руководителя.

[Закрыть] садился… Роше» (цит. по: Старый журналист [О. Л. Д’Ор]. Литературный путь дореволюционного журналиста. М.; Л.: Госиздат, 1930. С. 25).

Константину Константиновичу в момент его знакомства с Сашей шел сорок девятый год. Казалось бы, карьера сложилась, жизнь наполнена, отчего же так грустен и подавлен этот деятельный человек? Оттого, что год назад в квартире на Большой Бердичевской случилась трагедия, о которой напоминают теперь фотографии прелестного мальчика в траурных рамках.

Роше воспитывал приемного сына Сережу Левченко с младенческих лет и любил его не только как родного, а с редким исступлением. Очень чувствительный и добрый человек, Константин Константинович писал стихи и умилялся в них тому, что у ребенка «…темные глазки, / Ямки на щечках и жемчуг в устах» («Сыну», 1891). Страдал и не спал ночами, когда тот болел. Приходил в ужас от мысли, что может сам тяжело заболеть и умереть: что тогда будет с Сережей?!

Вышло наоборот: Сережа умер первым. В конце ноября 1897 года убитый горем Константин Константинович шел за гробом мальчика по Вильской дороге, на русское кладбище Житомира. Жить было больше незачем.

С тех пор пролетел год, но время не излечивало. Достаточно прочитать стихотворение «26 ноября 1898 г.», написанное Роше на годовщину со дня смерти Сережи:

Прошел ужасный год, – год безысходной муки,

Ночей без сна, год жгучих, горьких слез…

……………………………………

Я изнемог… Как тяжко испытанье!

………………………………………

Я выплакал глаза, и, будто черным газом,

Окутан Божий мир, сливаясь с мутной мглой…

………………………………………

С тех пор я жизни цепь, – постылой и разбитой,

Как каторжник, влачу, с проклятьем и тоской.

…………………………………………

И я, безумствуя, живу… полуживой…

Посмотрим на дату создания стихотворения – Саша Гликберг уже два месяца живет в семье Роше. Полагаем, что он оказался в непростой ситуации: не очень приятно осознавать, что ты должен тут кого-то заменить, оправдать надежды, что тебя неизбежно будут с кем-то сравнивать. Приятного мало и в том, что Роше, истязая самого себя, постоянно вспоминал и заново переживал то, как врачи пытались спасти Сережу, как тот боролся за выздоровление и всё повторял, что ему всего 17 лет и он так хочет жить. Наверняка Сашу часто водили на кладбище. И тем не менее никаких трагических нот в его произведениях о Житомире мы не нашли. Напротив, все они проникнуты светлым, добрым чувством и совершенно очевидно, что мальчишка был бесконечно счастлив оттого, что его петербургские мытарства закончились.

Житомира в произведениях Саши Черного очень много. Пожалуй, столько же он написал лишь о Пскове, где жил в годы Первой мировой войны, и о Ла Фавьере в Провансе, где оказался на склоне лет. Поэтому поговорим о житомирских впечатлениях.

Одно из первых и важных – это 2-я мужская гимназия[7]7

Ныне природоведческий факультет Житомирского государственного университета им. Ивана Франко (улица Пушкинская, 42).

[Закрыть] на Пушкинской улице, где Гликберг снова погрузился в учебную программу 5-го класса. Каждое утро он бежал теперь по Большой Бердичевской, потом по Первому бульвару, оттуда сворачивал на Пушкинскую, а соседи разглядывали нового воспитанника Роше и сочувственно качали головами: бедненький! О том, как выглядел Саша, говорит портрет, сделанный местным фотографом Киприаном Корицким: стрижка «под ноль», легкий пух над верхней губой, впалая грудь, сутулый, очень худой и щуплый. Огромные грустные черные глаза, что в будущем станут особой приметой Саши Черного, уже обращают на себя внимание, но в них еще нет жгучей страстности. Пока они зорко всматриваются в жизнь городка и ничего не упускают; даже десять лет спустя поэт припомнит каждую мелочь в комической зарисовке «Ранним утром» (1909).

…Неназываемый провинциальный город просыпается. «В парке – песнь кукушкина. / Заперт сельтерский киоск». На бульваре, под «памятничком» Пушкину, полулежит пьяный: прислонится к ступеням постамента, не удержит равновесия – и валится. По мостовой мчится лошадь, запряженная в телегу. На телеге бочка с водой. Следом катит на тройке архиерей. Идут на базар мама с дочкой, спешит пристав с шашкой под мышкой, трусят полноправно две свиньи, спешит куда-то ветеринар. Промчалась с визгом собака – значит, живодер, «гицель», уже выехал на лов. А сейчас внимание: всем закрыть носы. Провозят бочку с нечистотами. И вдруг, откуда ни возьмись, вылетают «приготовишки», смешные, маленькие. Некоторые стараются держаться величественно. Двое нещадно лупят друг друга ранцами. Третий рассыпал книжки, и его за это обругал встречный поп. Словом,

Жизнь все ярче разгорается;

Двух старушек в часть ведут,

В парке кто-то надрывается —

Вероятно, морду бьют.

Тьма, как будто в Полинезии…

И отлично! Боже мой,

Разве мало здесь поэзии,

Самобытной и родной?!

«Памятничком» Пушкину, открытым к столетию со дня рождения поэта, Житомир гордится и сегодня. По словам местного краеведа Евгения Романовича Тимиряева, и остальные реалии в стихотворении документально точны: рядом с «памятничком» по правую сторону было губернское жандармское управление, куда могли вести старушек, а в двух кварталах от того же «памятничка» – базарная площадь. Даже упомянутый сельтерский киоск присутствует на старых фотографиях города. Понятно и то, как в текст попал архиерей – в одном квартале от памятника, напротив Мариинской гимназии, при которой во флигеле жил Саша, работало архиерейское подворье. У поэта была хорошая зрительная память.

Вскоре наступила зима, и тот же путь в гимназию приобрел новые приметы: «…крепкая зима запушила инеем все житомирские сады и бульвары. Низенькие деревянные домики под белыми метлами тополей так уютно сквозь сердечки ставень глазели через дорогу друг на друга оранжевыми огнями. По бульвару, поскрипывая по плотному снегу солидными ботинками, изредка проплывал увалень-приготовишка, за плечом коньки, на тугой бечевке салазки. <…> Вверху холодные перья облаков… внизу стылый дым ветвей, кусты в глубине садов в легких снежных париках» («Житомирская маркиза», 1926). Лиловый дуговой фонарь шипит над «кургузым памятничком Пушкина» – и тишина. Лишь изредка откуда-то из домишек доносится модный вальс «На волнах».

За неподвижной зимой грянула буйная весна, и Саша в полной мере ощутил свои 18 лет. Над городом поплыл запах сирени, от которого жителей охватила любовная лихорадка: «Снова тополи душисты, / Снова влюбчивы еврейки» («Бульвары», 1908). Пасха. На бульварах повсюду «бонтонные» гимназисты и «господа семинаристы», которые расходятся с праздничной проповеди епископа Волынского и Житомирского Антония, ректора местной Духовной семинарии. Однажды поэт вспомнит, что речь шла «…О Толстом и о Ренане / С точки зрения вселенской, / О диавольском обмане, / О войне, о чести женской…» и что сам он «…там был… дремал невольно / И зевал при этом сладко…» («Пастырь добрый», 1906). Гимназистам и семинаристам не до проповедей, у них другие интересы: водка и женщины.

Пройдет много лет, и за месяц до кончины Александр Михайлович Гликберг, удивляясь себе самому, купит на парижском базаре «сноп сирени» и черную редьку, вспоминая себя «житомирским балбесом». Была у Саши с приятелями заветная беседка в кустах сирени, где он «двум житомирским Цирцеям», чаровницам, каждой порознь, объяснялся в любви, а потом в беседке пил 57-градусную старку и закусывал редькой:

В гимназические годы

Этот плод благословенный,

Эту царственную овощь,

Запивали мы в беседке

(Я и два семинариста)

Доброй старкой – польской водкой,

Янтареющим на солнце

Горлодером огневым…

(«Меланхолическое», 1932)

Откровение поэта вызывает улыбку, поскольку именно в это время Константин Константинович Роше был назначен членом Волынского губернского комитета попечительства о народной трезвости. Ну и пусть! Его воспитанник Саша, хватив сверх меры старки, в заветной беседке пожирал глазами некую польку Христину, которая принесла им на подносе наливку, грибы, малину и сливки. Ее «преступно-прекрасные формы» упирались в поднос и заставляли сердце гимназиста биться «смущенно, и робко, и мерзко» (стихотворение «Священная собственность», 1908). Ну до учебы ли ему было?!

Между тем весной снова нужно было сдавать экзамены за пятый класс. Этот проклятый пятый класс так и остался пятым, а вот Саша Гликберг вырос и по возрасту должен был заканчивать седьмой. Наверняка он, двумя годами старше тех, с кем сидел в классе, «столичная штучка» и подопечный влиятельного Роше, был в гимназии достопримечательностью, манкировал общими правилами. Смело можно отнести к впечатлениям этого времени сюжет стихотворения «Экзамен» (1910): лирический герой, нервно скомкав в руке программу экзамена по истории, идет на берег Тетерева с учебником, где его ждет гимназистка Люба. Изображая из себя строгого экзаменатора, она вопрошает: что сделали для науки Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей? Какой там Галилей! Герой сначала целует рот, задающий эти ненужные вопросы, потом руки «от пальцев до локтей», потом «лучистые глаза»…

Люба не могла не существовать. Саша Гликберг, живший прямо при женской гимназии, обхаживал, видимо, не одну такую Любу. Страсти кипели нешуточные, особенно на гимназических балах. Один из них поэт вспоминал: пехотный Вологодский полк прислал на бал оркестр, и гимназистки тут же закружились в вальсе с офицерами. Несчастный влюбленный гимназист, которому его пассия, «коричневая фея» в белом переднике, предпочла «шпоры», страдает и курит в пустынном классе. А вокруг

Любовь влетает из окна

С кустов ночной сирени,

И в каждой паре глаз весна

Поет романс весенний.

(«Бал в женской гимназии», 1922)

Весна распевала романс и на берегах реки Тетерев, где герой «Экзамена» учил билеты по истории. Берега эти высоки и удивительно красивы. Настоящий скалистый каньон, поросший лесом. Заросли усеяны влюбленными парами: «В Житомире много случаев было: и хохлушки, и польки, и чистокровные русские. По всем бульварам, по всей реке „шу-шу, шу-шу“, сегодня с батальонным адъютантом, завтра с семинаристом, послезавтра с ветеринарным студентом, благо у него воротник литого серебра под драгуна. Уж такого непостоянства женского, как у нас в Житомире, и в Венеции не найдешь» («Московский случай», 1926).

Гимназисты люто завидовали военным, которым дамы отдавали предпочтение, и, не имея возможности щегольнуть формой и выправкой, брали юмором. Пару фривольных частушек тех лет Саша надолго запомнил:

Дуня, яблочко, Жар-птица,

Агромадная коса —

Разрешите в вас влюбиться

На коротких полчаса…

Как на лавочке у бани

Тайно жал я ножку Тане, —

Я такие тайности

Люблю до чрезвычайности…

(«Свадьба под каланчой», 1930)

Так и видится Саша Гликберг, исполнивший нечто подобное, а потом галантно предлагающий какой-нибудь Цирцее… прокатиться в трамвае. Трамвай в Житомире был, но жители его игнорировали. Не по бедности, а от непонимания, зачем. Саша писал, что машины «возят по два, по три пассажира – не больше, боясь, вероятно, надорваться» («Дневник резонера», 1904). Оживление наступало как раз весной и летом, когда вагоновожатому перепадали «потные туши» едущих отдыхать на природе и купаться в Тетереве. Куда-то туда, в укромную рощицу, Саша и вез свою Цирцею. Возможно, это была Нина Снесарева из «Свадьбы под каланчой»: «…в памяти облаком расплылся нежный, русый, синеглазый одуванчик. Кофейное платьице, аромат гимназических духов „свежее сено“». А может быть, и Сара Блюменберг, «звезда» и страстная натура из стихотворения «Шляпа» (1911), позволявшая ошалевшему гимназисту целовать себя в темном углу.

Именно сейчас впору было становиться поэтом, тем более что в лице Константина Константиновича Саша Гликберг обрел прекрасного литературного наставника. Роше страстно любил поэзию и сам писал стихи – возвышенно-сентиментальные, преимущественно духовные. Не без гордости он показывал своему воспитаннику семейные реликвии: портрет Александра Дюма с автографом и типографский оттиск стихотворения Афанасия Фета «На пятидесятилетие моей музы». Несомненно, Константин Константинович читал Саше свои стихи, комментировал их. Надо полагать, книг в доме было достаточно, и Роше заботился о формировании у своего воспитанника должного вкуса.

Саша Гликберг читал запоем. Удивляя местных, посещал Публичную библиотеку на Пушкинской, располагавшуюся рядом со 2-й гимназией и, по его словам, блистательно пустовавшую. Библиотекарь, увидев посетителя, всем своим видом выражал немой вопрос: «Какая нелегкая его сюда занесла?» («Дневник резонера»). Возможно, уже в это время Александра Ивановна Роше, учительница немецкого языка, привила юноше интерес к немецкой литературе и помогла в изучении языка, что в будущем ему очень пригодится.

Заслуга Роше и в том, что в их доме Саша научился понимать музыку. Внучатый племянник Константина Константиновича, В. А. Добровольский, вспоминал такую сцену: «Саша сидел за чайным столом против меня с опущенными плечами, несколько наклоненной головой, как будто усталый, со слабой улыбкой, не включаясь в разговор. После чая я играл кое-что из Скрябина, „Ноктюрн“ Грига, и Саша сказал мне потом: „Да, Григ – это хорошо и глубоко“» (Воспоминания В. А. Добровольского о Саше Черном // Архив М. С. Лесмана). Музыку Саша будет любить всю жизнь, станет собирать тексты народных песен. Многие современники вспоминали его поющим под мандолину. У него были абсолютный слух и хороший голос.

В новой семье Саша Гликберг впервые увидел проявления глубокого религиозного чувства. Константин Константинович, писавший духовные стихи, пел в церковном хоре и старался быть истинным христианином. Именно от него Саша мог слышать цитаты из Писания, взятые не отвлеченно, а подтвержденные делами. Роше заставил его задуматься о жизни, воспитал в нем умение сострадать чужому горю. Свои первые житомирские летние каникулы 1899 года подросток провел необычно: он участвовал в гуманитарной экспедиции «на голод», инициатором которой выступил его приемный отец. Тогда из-за неурожая голодали 18 губерний и среди них Уфимская, где побывал Саша.

Петербургский писатель Александр Ласкин, изучив материалы житомирской прессы, воссоздал подробности этой поездки в романе «Дом горит, часы идут» (2010), к которому мы и обратимся.

Константин Константинович, сначала организовавший сбор пожертвований в пользу голодающих, к концу весны создал небольшой отряд, куда кроме него вошли три сестры милосердия, две дамы-благотворительницы и два гимназиста: Коля Блинов и Саша Гликберг. 30 мая 1899 года они выехали в Башкирию, куда целую неделю добирались поездами. Посоветовавшись с уфимским губернатором, взяли на себя северную часть Белебеевского уезда: тридцать одну татарскую деревню. Саша и Константин Константинович непосредственно отвечали за село Ратманово с прилегающими к нему двумя селами и одним поселком. Им предстояло накормить 504 двора, 1582 человека.

Эти два месяца на страшной жаре, в отрыве от цивилизации стали для Саши испытанием на прочность. Ежедневно он вставал в пять утра: до обеда – обход голодающих, после обеда – прием просителей и посетителей, поток которых иссякал где-то к одиннадцати вечера. Саша и сам недоедал. Местность степная, никаких огородов, из мяса только жилистая баранина. Среди голодающих были настолько ослабевшие, что сами прийти за едой они не могли и приходилось разносить по домам хлеб и молоко. В жутких покосившихся избах, засиженных воронами, он насмотрелся достаточно человеческого горя: «Половину комнаты занимают низкие нары, на голых досках неподвижно сидят полуголые оборванные грязные ребятишки или лежат на невероятных лохмотьях больные, изможденные и опухшие от голода люди. Ни сундука, ни шкафа, ни одежды, ни прочей какой-нибудь утвари. Почерневшие бревна стены, потолки, одинаково пропускающие и знойные лучи солнца, и струи дождя. Буквально нет ни одного дома, где бы не было больных. Все протягивают к вам руки, все просят лекарства, наивно веря, что вы одним волшебным словом или прикосновением можете прекратить их муки» (цит. по: Ласкин А. Дом горит, часы идут // Нева. 2010. № 5).

Отъезд из Башкирии надолго врезался в память. За обозом шли люди, протягивали руки для пожатий, выкрикивали, обращаясь к Роше: «Прощай, бабай!» (старик), «Спасибо, бабай!», «Без тебя умирал бы!»

Саша вернулся в Житомир совершенно другим человеком – взрослым. Наверное, теперь ему вообще казалось нелепым ходить на какие-то занятия в какую-то гимназию. Именно в то время у него могли появиться друзья, изображенные в стихотворении «При лампе» (1908): подростки спорят о том, в чем спасение для интеллигента: в единении с природой, в единении с народом или «в книгах и в личной свободе»? Молодежь тогда была крайне политизированной и в протестном порыве протягивала руку «униженным и оскорбленным».

В новом учебном году (1899–1900) Гликберг снова оскандалился. По словам жены поэта Марии Ивановны, у Саши произошел какой-то конфликт с директором и его исключили из гимназии без права дальнейшего поступления. Это серьезный приговор, и для него должны были быть веские основания.

Что точно случилось, неизвестно. Мог надерзить, мог написать какие-нибудь сатирические стишки. Ведь расскажет Саша Черный в «Житомирской маркизе», что учителя физики они дразнили «рычагом первой степени», а директора он обзовет «бритым дряхленьким Кащеем» («Из гимназических воспоминаний»). Неуважение к учителям было тогда делом обычным как проявление свободомыслия. Вот один из инцидентов, случившийся в 1901 году, правда, в 1-й житомирской гимназии: «Сегодня двое учеников избили в гимназии преподавателей Гераина и Войтеха» (Конец учебного года // Русское слово. 1901. 13 мая).

У нас есть одно смелое предположение. В 1910 году в «Сатириконе» поэт напечатает стихотворение «Визиты»[8]8

В стихотворные сборники вошло под названием «Праздник» («Генерал от водки…»).

[Закрыть], где в карикатурном виде изобразит весь житомирский бомонд, подобострастно спешащий поздравить губернатора с Пасхой. Среди спешащих и предвкушающих обильное возлияние – некий «генерал от водки», управитель акцизами, «полицмейстер напыженный», начальник тюрьмы, директор казенного банка, предводитель дворянства и директор гимназии:

Директор гимназии,

Ради парадной оказии

На коленях держа треуголку

И фуражкой лысину скрыв,

На кривой одноколке,

Чуть жив,

Спускается в страхе с моста.

Спешит губернатора скромно поздравить

С воскресеньем Христа.

(«Визиты», 1910)

Каждая строфа опуса заканчивалась издевательским резюме: «То-то будет выпито». А что, если стихотворение это старое, житомирское? Что, если оно попало в руки классному надзирателю и дошло до директора? В таком случае исключение Гликберга закономерно. Да и его покровители – Роше – были бы возмущены и оскорблены, ведь осмеянные люди входили в их ближайший круг общения. Конфликт уладить не удалось, и в квартире на Большой Бердичевской разыгралась сцена, впоследствии также описанная Сашей Черным:

За дебоши, лень и тупость,

За отчаянную глупость

Из гимназии балбеса

Попросили выйти вон…

Рад-радешенек повеса,

Но в семье и плач и стон…

Что с ним делать, ради неба?

Без занятий идиот

За троих съедает хлеба,

Сколько платья издерет?..

(«Балбес», 1906)

Что делать с балбесом? Не позволять же ему, в самом деле, праздно шататься?! И Константин Константинович нашел выход. Пользуясь тем, что он был членом Житомирского уездного по воинской повинности присутствия, Роше отправил своего воспитанника служить в армию. 1 сентября 1900 года, когда Сашины однокашники собирались идти в седьмой класс, он уже носил форму вольноопределяющегося[9]9

Вольноопределяющийся («охотник» или «вольнопёр» на бытовом языке) в то время, до 1917 года, – военнослужащий, добровольно вступивший в армию после получения среднего или высшего образования; проходил службу на льготных условиях.

[Закрыть], щеголяя погонами, обшитыми черно-оранжево-белым кантом. Не думаем, чтобы Роше всерьез надеялся на то, что Саша пойдет по военной линии, где карьеру евреев негласно тормозили. Сам Гликберг позднее рассказывал, что «…два года нес лямку нижнего чина, хотя и вольноопределяющимся, но без права производства не только в офицеры, но и в унтер-офицеры» (Лазаревский Б. Последний разговор // Россия и славянство. 1932. 13 августа). Скорее всего, Константин Константинович просто старался изолировать воспитанника от пагубных связей и отвлечь от греховных помыслов, свойственных его возрасту.

Согласно послужному списку, разысканному Анатолием Ивановым, Александр Гликберг служил в 18-м пехотном Вологодском Его Величества короля Румынского полку. Сам поэт, став известным человеком, предпочитал говорить, что служил в Галицком 20-м пехотном полку, видимо, считая его более престижным (Б<орис> Л<азаревский>. Памяти А. М. Черного // Часовой. 1932. № 88).

Стать вольноопределяющимся можно было только по достижении семнадцати лет (с согласия родителей или опекунов), дополнительно выдержав экзаменационные испытания. «Вольнопёры» делились на два разряда. К первому Саша не мог быть причислен, потому что для этого требовалось образование не ниже шестого класса гимназии. Он попал во второй разряд, предусматривавший два года прохождения службы, и относился к нижним чинам, которые по сравнению с обычными солдатами имели некоторые привилегии (не назначались на хозяйственные работы и могли жить не в казарме, а на съемной квартире).

Полк, в котором оказался вчерашний гимназист, был расквартирован в нескольких часах езды от Житомира, в городке Новоград-Волынский, и входил в 5-ю пехотную дивизию, штаб которой размещался в Житомире. Трудно сказать, где именно проходил службу Александр Гликберг. О своих обязанностях он рассказывал так: «Мне было поручено обучать грамоте солдат в учебной команде, что я и делал с большим удовольствием – целых два года» (Б<орис> Л<азаревский>. Памяти А. М. Черного). Учебные отряды могли быть и там, и там, так что Саша, вполне вероятно, оставался в Житомире, где продолжал кружить головы местным чаровницам, а возможно, жил в Новоград-Волынском. Выразительное описание этого городка оставил отец знаменитой украинской поэтессы Леси Украинки, бывшей оттуда родом: «Глухий, забутий владою і Богом закутень. Власне, чи місто, чи село? Зусібіч – ліси, болота. Дорога занедбана. Найчастіше нею їздять археологи і поліцейські чини…»[10]10

Віртуальний музей міста Звягель // http://www.zwiahel.info/museuni/room7/room7–1 «Глухой, забытый властями и Богом угол. Собственно, то ли город, то ли село? Со всех сторон – леса, болота. Дорога запущена. Чаще всего по ней ездят археологи и полицейские чины…» (перевод с украинского языка наш. – В. М.).

[Закрыть] В эмиграции, едва заслышав где-нибудь украинский «прононс», Саша Черный называл его «новоград-волынским аккомпанементом» (рассказ «Уютное семейство», 1931). Возможно, к этой поре жизни относятся такие его строки из стихотворения «Ошибка»: