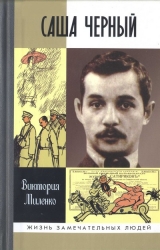

Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)

Быть может, было нелепо

Бежать из склепа,

Но я, не дослушав лакея, сбежал, —

Там в склепе открылись дверцы

Немецкого сердца:

Там был народной славы торговый подвал!

(«В немецкой мекке»)

От увиденного хотелось бежать, уехать немедленно.

И наконец берлинские картинки. 12 января 1907 года в стране прошли выборы в рейхстаг. Саша Черный оказался в толпе, жадно ожидавшей объявления их результатов. Вильгельм II выступал с балкона рейхстага – «Объясненье в нежных чувствах / Императора с народом»:

О победе и знаменах

Император на балконе

Им прочел стихи из Клейста

В театрально-пышном тоне.

(Не цитировал лишь Канта,

Как на свадьбе дочки Круппа[30]30

Свадьба Берты Крупп, дочери богатейшего немецкого промышленника, «пушечного короля», и Густава фон Боллен унд Хальбаха состоялась в октябре 1906 года (когда Саша Черный и Мария Ивановна уже жили в Гейдельберге). Император не только присутствовал на свадьбе, но и вел невесту к алтарю.

[Закрыть], —

Потому что Кант народом

Понимался очень тупо.)

Но в тираде о победе

Над врагом-социалистом

Император оказался

Выдающимся стилистом.

(«Исторический день», 1910)

Определенный политический вызов в этих строках есть: выборы 1907 года дали плачевный результат для социал-демократии, которой герой стихотворения, очевидно, сочувствует. В рейхстаг прошло всего 29 ее кандидатов, в то время как на прошлых выборах 1903 года их было пятьдесят шесть. Сашу огорчило, что немцы кричали «Hoch!» Вильгельму, зная о таких результатах.

В России ему пришлось огорчиться еще больше.

Поэт с женой пробыли в Гейдельберге до середины марта 1907 года, как говорилось выше. Что с ними происходило дальше и когда они вернулись в Петербург – неизвестно. Нам остается лишь предположить, что к сентябрю, к началу учебного года, поскольку Марии Ивановне предстояло устраиваться на работу.

Столица была уже не та, что в «дни свободы».

Уезжая весной 1906 года, Саша Черный еще жил разговорами о грядущем первом созыве Думы, теперь же он читал отчеты о работе Третьей думы и хмыкал: «Благодарю тебя, Единый, / Что в Третью Думу я не взят»[31]31

Третья Государственная дума была избрана после досрочного роспуска Второй думы, произошедшего 3 июня 1907 года («Третьеиюньский переворот»). Новое положение о выборах в Государственную думу, утвержденное императором, позволило значительно сократить присутствие в Думе эсдеков, ограничить кадетов и, напротив, усилить все проправительственные фракции. Большинство мандатов принадлежало депутатам от буржуазной партии «Союз 17 октября» (октябристам), представитель которой Николай Алексеевич Хомяков стал председателем Третьей Государственной думы.

[Закрыть] («Молитва», 1908). Подобно многим тогда, поэт следил за темпераментными выступлениями Владимира Митрофановича Пуришкевича, национал-монархиста, одного из создателей Союза русского народа, саркастически заметив: «Пуришкевич был уже пределом, / За который трудно перейти» («Герой нашего времени», 1909).

Во многих российских губерниях было введено положение чрезвычайной охраны, а кое-где и военное. Губернаторы, генерал-губернаторы и градоначальники, облеченные огромными полномочиями, имели право высылать лиц, казавшихся им подозрительными, приостанавливать выпуск периодических изданий. Положение о чрезвычайной охране распространилось и на прессу, узаконивая систему штрафов и фактически возрождая предварительную цензуру. На Россию обрушилась негласно поощряемая новая безыдейная литература. Из рук в руки передавались порнографический роман Михаила Арцыбашева «Санин» (1907) и приключения сыщика Ната Пинкертона. «Маркса сбросили в обрыв / Санин с Пинкертоном», – мрачно резюмировал Саша Черный («Чепуха», 1908).

Поэт воскрес для российской публики в самом начале 1908 года вместе с восставшим из пепла журналом «Зритель», который некогда сделал его известным. 11 января, в первом номере, читатели снова увидели имя, не встречавшееся им несколько лет. В малоостроумном стихотворении «О tempora…» Саша Черный обругал общество за страсть к порнографии и параллельно пнул главу партии октябристов[32]32

«Союз 17 октября» (октябристы) – праволиберальная политическая партия (1906–1915), которая объединяла крупных землевладельцев и предпринимателей, сторонников конституционной монархии. Союз назван в честь Манифеста 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка». – Прим. ред.

[Закрыть], депутата Третьей Государственной думы Александра Ивановича Гучкова. Пнул как-то лениво, без злости… В пореволюционной, вновь цензурной России наступил кризис тем, и уже во втором номере «Зрителя» Саша ломал «в горести перо» и, как некогда в Житомире, восклицал: «Ах, дайте тему для сатиры / Цензурной, новой и живой!..» («Безвременье», 1908).

В эти же январские дни 1908 года на Невском проспекте происходили события, которые вскоре совершенно изменят жизнь Саши Черного.

В Петербург из Харькова уже приехал Аркадий Аверченко.

Глава четвертая

КОРОЛЬ ПОЭТОВ «САТИРИКОНА»

Год 1908-й: на старте

В первые дни нового, 1908 года на Невском проспекте состоялась историческая встреча. Впрочем, ее участники вряд ли подозревали о том, что войдут в историю. По крайней мере, в тот момент.

Пройдемся по Невскому в сторону Дворцовой площади и замедлим шаг на скрещении проспекта с Малой Морской улицей, у дома 9. В те времена, о которых мы ведем рассказ, здесь стоял другой особняк: тоже угловой, трехэтажный, зазывал аппетитными вывесками: «Булочная», «Чайный магазин», «Фрукты». Их дополняла еще одна – «Художественно-юмористический журнал „Стрекоза“». С нее-то всё и началось.

Именно эта вывеска заинтересовала молодого человека очень высокого роста, в пенсне. Его одежда, редкая для Петербурга розовощекость, некоторая неуверенность жестов выдавали провинциала. Потоптавшись у вывески, он наконец потянул на себя входную дверь и прошел в редакцию «Стрекозы».

Звали молодого человека Аркадием Тимофеевичем Аверченко. Недавно он прибыл из Харькова, где в 1905 году стал фельетонистом, а после подавления революции успел попробовать свои силы в качестве редактора нескольких сатирических журналов, последовательно погубленных цензурой. С официальной службы (Аверченко работал конторщиком) его выгнали, жить было не на что, и молодой журналист отправился искать работу в столицу. В «Стрекозу» он пришел, по его позднему признанию, из-за лени, поскольку редакция журнала располагалась в центре и не нужно было кружить по малознакомому городу в поисках подходящего издания. Положение дел в «Стрекозе» он, разумеется, не знал, а оно было таково.

Журнал выходил уже свыше тридцати лет и порядком наскучил публике. Его аудиторией были «офицерские библиотеки, рестораны, парикмахерские и пивные; поэтому о журнале и сложилось у среднего интеллигентного читателя такое убеждение, что „Стрекозу“ читать можно лишь между супом и котлетами, в ожидании медлительного официанта, вступившего с поваром в перебранку, или повертеть ее в руках, пока парикмахер намыливает вашему более счастливому соседу щеку» (Аверченко А. Мы за пять лет // Новый Сатирикон. 1913. № 28). В журнале существовали проблемы объективного и субъективного свойства. В числе объективных – общий кризис сатирико-юмористической печати, обусловленный известными пореволюционными реалиями. К субъективным относилось то обстоятельство, что «Стрекозой» четвертый год de facto руководил молодой и малоопытный журналист Михаил Германович Корнфельд, к тому же фигура несамостоятельная: de juro всеми делами издания ведала его родственница Эмилия Маврикиевна Корнфельд, не желавшая никаких перемен. Корнфельд привык во всем полагаться на постоянного редактора «Стрекозы», маститого фельетониста Ипполита Федоровича Василевского (Букву), но тот в 1907 году по состоянию здоровья сложил с себя обязанности и поселился вдали от столицы. Одновременно серьезно заболел ведущий карикатурист журнала Александр Александрович Лабуц (Овод).

Всё рушилось на глазах. Михаил Германович остался один и смутно представлял себе, что делать. В этот критический момент ему было 24 года. Образованный молодой человек, имевший за спиной историко-филологический факультет Петербургского университета, отчетливо понимал, что журнал нужно реформировать, чтобы хоть немного приблизить его к изданию уровня мюнхенского «Симплициссимуса», который считал «окруженным ореолом недосягаемости образцом». Корнфельд не парил в облаках, ему нужно было действовать, потому что «Стрекоза» катастрофически теряла подписчиков.

И Михаил Германович действовал: подыскал молодых художников – отчасти из стремления влить в дело свежую кровь, отчасти, думается, вследствие плачевных финансовых дел. Вкус у него оказался отменным, потому что в «Стрекозе» появились будущие мэтры сатирико-юмористической графики Алексей Александрович Радаков и Николай Владимирович Ремизов-Васильев. Первый, отметивший в 1908 году тридцатилетие, имел разностороннее академическое образование: Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1900), петербургское Центральное училище технического рисования барона А. Штиглица (1905). Немаловажным Корнфельду показалось и то, что Радаков стажировался в парижской мастерской художника Теофиля Стейнлена, культовой фигуры монмартрской богемы, автора знаменитой афиши кабаре «Le chat noir» («Черная кошка»). Ремизову, придумавшему себе псевдоним Ре-ми и на первых порах помечавшему рисунки значком нотного стана с нотами «ре» и «ми», похвастаться пока было нечем. Ему шел двадцать первый год, и он только-только поступил в Императорскую Академию художеств, в мастерскую профессора Дмитрия Николаевича Кардовского. Однако Ре-ми был, несомненно, талантлив и славился работоспособностью. Он привел в «Стрекозу» свою сестру Анну Владимировну (Мисс).

Помимо Радакова и Ре-ми Корнфельд пригласил своего товарища, чертежника и художника Александра Юнгера (Баяна), а также заручился поддержкой Александра Бенуа, основателя объединения «Мир искусства», Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Александра Яковлева, Ивана Билибина и других художников. С авторами было труднее. Корнфельд привлек поэта-сатирика Константина Антипова, публиковавшегося под псевдонимом Красный, что в паре с Сашиным псевдонимом Черный позже обеспечит некоторую литературную игру. Обращался Михаил Германович и к Тэффи (Надежде Александровне Лохвицкой), но она к предложению сотрудничества отнеслась без энтузиазма. Тут-то и появился в «Стрекозе» бывший харьковский конторщик Аркадий Аверченко.

Впоследствии Корнфельд вспоминал, что пришедший был «большой, толстый, близорукий, веселый и беззаботный провинциал, еще не „приспособившийся“ к петербургской жизни», а Аверченко говорил, что его встретил «совсем молодой бритый господин с ласковыми глазами и очень хорошими манерами». Почувствовав себя несколько увереннее благодаря приветливому приему, визитер «впился жадными глазами глубокого провинциала в приятное бритое лицо издателя» (Аверченко А. Мы за пять лет).

Разговорились. Аверченко сообщил, что принес кое-что, рассказал о том, что делишки его в Харькове шли неважно, последний журнальчик расходился мизерным тиражом в три тысячи экземпляров… Корнфельд удивленно вскинул глаза: «Стрекоза» с ее известной маркой, стажем и столичным статусом едва справлялась с реализацией тиража в семь тысяч. К концу беседы Михаил Германович почувствовал симпатию к гостю и пригласил его присутствовать на редакционном заседании. Опуская перипетии дальнейшего воцарения Аверченко в редакции, скажем лишь, что сначала он получил место конторщика, потом – секретаря, потом… Впрочем, не станем опережать события. Вернемся к нашему герою.

В середине марта 1908 года, через два месяца после встречи Корнфельда и Аверченко, в «Стрекозе» появился Саша Черный, потому что «Зритель» снова закрыли. Вряд ли поэт считал «Стрекозу» журналом перспективным и наверняка без особого энтузиазма наблюдал за тем, как Аверченко донимал издателя своей идефикс – сменить опостылевшее всем название «Стрекоза».

Аверченко был рядовым секретарем редакции, но уже приобрел авторитет. Этот харьковский журналист оказался настоящим «человеком-оркестром» и запросто мог выпускать журнал в одиночку. Он был и фельетонист, и поэт, и художник-карикатурист, и театральный критик, и кладезь идей, и прекрасный организатор. Без особого труда Аверченко увлек своей идеей о перемене «вывески» редактора «Стрекозы» художника Алексея Радакова, который даже придумал название для нового проекта – «Сатирикон», в честь одноименного романа Петрония. Название единодушно одобрили, тем более что оно походило на «Симплициссимус», о котором грезил Корнфельд: тоже начиналось на «с» и тоже отсылало к известному литературному памятнику. Однако издателя уговорили пока только на полумеры: решили продолжать рассылать подписчикам «Стрекозу», а «Сатирикон» пустить в розничную продажу, приучая читателя к новой марке.

Первый выпуск «Сатирикона» должен был заставить говорить о себе, стать во всех смыслах ударным. Работа закипела. Фирменное начертание нового заголовка поручили Добужинскому, рисунок на обложку – Баксту. На обороте обложки шел художественный цикл «Наши шаржи», и Ре-ми получил задание выполнить шарж на Леонида Андреева, бывшего в то время на пике популярности, а Саша Черный – написать на него пародию, чтобы она перекликалась с рисунком Ре-ми.

Первого апреля 1908 года, в День смеха, Саша разворачивал первый выпуск «Сатирикона» и искал свое стихотворение. Возможно, он испытал досаду, обнаружив его только на десятой полосе. На первой же, самой престижной, красовались стихи Петра Потемкина, начинающего поэта и сына бывшего Сашиного начальника в службе сборов. Это не было случайностью: у Потемкина недавно вышла книга стихов «Смешная любовь», ставшая бестселлером, и его имя было на слуху, в отличие от подзабытого имени Саши Черного. Потемкин дал в «Сатирикон» очень остроумный шарж на критика реакционной газеты «Новое время» Виктора Петровича Буренина, так понравившийся публике, что фрагмент моментально ушел в народ:

Водочка откупрена,

Плещется в графине…

Не ругнуть ли Куприна

По этой причине?

(«Раздумье критика. Посвящается В. Буренину», 1908)

Стихотворение Саши Черного пародийно обыгрывало вынесенную в эпиграф цитату из рассказа Леонида Андреева «Проклятие зверя»: «Это не было сходство, допустимое даже в лесу, – это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих». Герой рассказа оглушает исповедью испуганного горожанина, вдруг обнаружившего, что он похож на других не только внешне, но и внутренне, что обывательское обезличивание неизбежно проникает в душу и делает из человека, духовной личности – «дегенерата». Посему нужно бежать из города в лес, к морю. Саша Черный передал те же мысли иронично:

Все в штанах, скроенных одинаково,

При усах, в пальто и в котелках.

Я похож на улице на всякого

И совсем теряюсь на углах…

…………………………………

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!

Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!

Я завидую каждой отдельной букашке,

Я живу, как последний дурак…

(«Все в штанах, скроенных одинаково…», 1908)

Дала материал в номер и Надежда Тэффи, которую Аверченко сумел уговорить. Не можем не отметить, что Надежда Александровна публиковалась как в первом выпуске «Сатирикона», так и в последнем выпуске «Нового Сатирикона» (1918. № 18), все десять лет не покидая журнал. Снимаем шляпу.

Итак, первый номер журнала вышел. Явился он на свет с хулиганским манифестом редакции, заявившей: «В „Сатириконе“, как в зажигательном стекле, мы сосредоточим жалкую и кошмарную действительность и силою ядовитой сатиры будем „жечь сердца“, а буде некоторые читатели не верят, то сатириконцы доверительно им сообщают, что по отношению к этой самой действительности они держат в кармане – нет, не браунинг, а известную комбинацию „из трех пальцев“».

Оставалось ждать, как новое детище примет публика и оправдается ли расчет Аверченко на то, что смена «вывески» сыграет свою решающую роль. Впрочем, времени на ожидание не было. Работать приходилось каторжно, ведь параллельно с «Сатириконом» продолжала выходить и «Стрекоза», отныне имевшая подзаголовок «Сатирикон». Саша Черный писал и туда и туда. Бывая в редакции, он видел совершенно заполошного Аверченко, которому приходилось своими материалами под разными псевдонимами почти полностью заполнять содержание обоих журналов и к тому же не повторяться.

«Сатирикон» набирал вес. Уже второй номер вновь сделал Сашу Черного знаменитостью. Он опубликовал в нем стихотворение «Бульвары» о Житомире, и столичный читатель оценил анекдотизм провинциального быта в его исполнении. Поэт удачно подметил апогей скуки – губернатор при полном параде едет… к тете:

Губернатор едет к тете.

Нежны кремовые брюки.

Пристяжная на отлете

Вытанцовывает штуки.

Эта строфа стала визитной карточкой Саши Черного. По свидетельству Корнея Чуковского, ее часто декламировал вслух Куприн. Лиля Брик вспоминала, что в их компании эти строки распевали хором на мотив «Многие лета» (Брик Л. Из воспоминаний // Современницы о Маяковском. М.: Дружба народов, 1993). Десятилетия спустя именно эту строфу тут же вспоминали русские эмигранты при упоминании имени Саши Черного. Дело здесь, думается, не только в остроумии, но и в политических аллюзиях. Губернаторы в то неспокойное время назначались, как правило, крутого нрава, и любая шпилька в адрес губернатора, выставлявшая его в смешном свете, воспринималась читателем определенных взглядов одобрительно. Тем более что прямых выпадов против власти предварительная цензура не пропускала. Даже за намеки можно было угодить в тюрьму или нарваться на огромный штраф. Приведем характерную миниатюру Аверченко из того же номера «Сатирикона»:

«– Как дела?

– Получил.

– За статью?

– По статье.

– Много?

– 500.

– Без замены?

– С» (Ave. Редакционный лаконизм // Сатирикон. 1908. № 2).

Поясним: тот, кого спрашивают, оштрафован за какую-то свою статью на 500 рублей, с заменой пребыванием под арестом. Обычная практика в то время. Вспомним книгу Саши Черного «Разные мотивы», опубликованную под его настоящим именем А. Гликберг. Два года назад она вышла без цензуры, а теперь, в 1908 году, ее пересматривал Комитет по делам печати и задним числом осудил автора по трем статьям. Саша, впрочем, не пострадал. Комитет сетовал на то, что его местонахождение неизвестно. Конечно, неизвестно: поэт ни разу не указал в адресных книгах свои координаты; адрес всегда был помечен фамилией и служебными данными Марии Ивановны. Вместе с тем фамилия Гликберг регулярно появлялась в «Сатириконе» – в скобках после псевдонима Саша Черный – и если бы ее обладателя искали как следует, быстро обнаружили бы. Значит, не особо усердствовали. А вот Константину Ивановичу Диксону, который, как помним, скрылся от судебного преследования за границей, не повезло. В 1908 году он вернулся в Петербург, тут же был обнаружен и в мае все-таки посажен в «Кресты», где отсидел полтора года.

На Сашу Черного посыпались предложения работы: от Ильи Василевского (Не-Буквы), редактора запрещенной газеты «Свободные мысли», которую он реорганизовывал в газету «Утро»; от издателя журнала «Весна» Николая Георгиевича Шебуева. Оба одновременно сотрудничали в «Сатириконе». Для чувства общности журналу недоставало лидера, который всех объединил бы своими идеями. Всем было очевидно: вскоре Аверченко сменит Радакова на посту редактора, что и случилось в конце мая. Это событие Саша пропустил, потому что находился вместе с Марией Ивановной на курорте. Радаков его материально поддержал, опубликовав в седьмом номере «Сатирикона» сразу три Сашиных вещи – два стихотворения и фельетон, и он отбыл к морю, обязуясь высылать материал по почте.

Поэт с женой поехали на модный эстонский курорт, названный в начале XX века «Жемчужиной Балтийского моря», – Гунгербург[33]33

Ныне Нарва – Йыэсуу (Эстония).

[Закрыть] (с немецкого «голодный город»). По легенде, странное название появилось по прихоти Петра I в начале Северной войны: царь, осматривая эту местность на предмет строительства здесь укреплений, проголодался, но жители были так бедны, что не смогли его накормить.

Городок раскинулся в сосновом бору. Великолепный курзал, украшенный деревянным кружевом, – центр курортной жизни. В зелени прячутся дачи – деревянные дома, построенные в местном «гунгербургском» стиле с причудливыми резными балконами и террасами. В десятке шагов от пристани – почта, откуда Саша отправлял стихи в «Сатирикон» и здесь же получал авансы, гонорары и газеты. Чуть дальше – базарная площадь, где есть всё необходимое: и мясная лавка, и табачный магазин, и кондитерская-кафе, и булочная Юргенсона.

За двумя парками – Светлым и Темным – район Шмецке с дальним рядом дач. Там поэт с женой сняли вскладчину с другими курортниками домик. Себя и своих соседей Саша Черный позднее опишет в рассказе «Люди летом» (1910). «Все жили на одной даче, и все очень любили друг друга»: лаборант по физике, курсистка, «докторша», учительница истории и художник-портретист. Персонажи гротескны, однако некоторые прототипы угадываются. Себя, как нам кажется, Саша изобразил лаборантом, а Марию Ивановну – курсисткой, потому что эта героиня часами просиживает над тетрадкой, куда заносит тезисы из философского трактата Теодора Липпса «Воля», «в числе трех других „Воль“», которые ей нужно «одолеть к осени».

Теперь у поэта появился новый адрес: Гунгербург (Шмецке). С такой пометой в «Сатириконе» будут напечатаны шесть его «Посланий». Если читать их в хронологическом порядке, отчетливо видно, как герой, поначалу еще отслеживающий новости политики, постепенно теряет к ним интерес и начинает вести растительную жизнь. Саше Черному необыкновенно удавались такие записки «человека-овоща», который находит счастье в лежании под кустом смородины и поглощении, как в «Послании втором», «ледяной простокваши». Это стихотворение весьма ценил Венедикт («Веничка») Ерофеев, утверждавший, что с Сашей Черным ему очень хорошо, что к этому поэту, жившему и творившему в эпоху столь пафосного Серебряного века, он испытывает «приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности – закадычность. И „близость и полное совпадение взглядов“»; в компании Саши всё можно, ведь «он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова», что с ним «„хорошо сидеть под черной смородиной“ („объедаясь ледяной простоквашей“)»[34]34

Ерофеев В. Саша Черный и другие // http://www.litlikbez.com/jumor – erofeev – venedikt – sasha – chemyj – i-drugie.html

[Закрыть]. Венедикт Ерофеев, автор поэмы в прозе «Москва – Петушки» (который говорил о себе: «Мой антиязык от антижизни…»), со знанием дела отметил особенность творческого «зуда» близкого ему поэта: «У Саши Черного… свой собственный зуд – но зуд подвздошный – приготовление к звучной и точно адресованной харкотине».

В Гунгербурге эта «харкотина» полетела в обитателей местного курзала. По Черному, здесь нет людей и лиц, это карнавал уродов: «брандахлысты в белых брючках», «старый хрен в английском платье», пажи «в лакированных копытах»…

Щеки, шеи, подбородки,

Водопадом в бюст свергаясь,

Пропадают в животе,

Колыхаются, как лодки,

И, шелками выпираясь,

Вопиют о красоте.

…………………

Как наполненные ведра,

Растопыренные бюсты

Проплывают без конца —

И опять зады и бедра…

Но над ними, – будь им пусто, —

Ни единого лица!

(«Мясо», 1909)

Чем не иллюстрация карнавальной теории Михаила Бахтина?! Чем не тела, оставшиеся недооформленными? Перевернутый мир, попранная красота, плотские отправления – какой контраст с господствовавшей тогда в литературе поэтической эстетской линией! Не зря «провозвестники будущего», футуристы, ломая стереотипы, боготворили Сашу Черного. Маяковский обожал «Мясо» и, по словам Лили Брик, читал его «с суровой гадливостью» (Брик Л. Из воспоминаний // Современницы о Маяковском).

Попав к морю, Саша погрузился в детство и анабиоз. Стремясь дистанцироваться от любых проявлений цивилизации, его герой лезет «на смолистую сосну» и, разомлев от тридцатиградусной жары, засыпает. Внезапно его сон грубым окриком прерывает дачный сторож: «Эй, мужчина! <…>/ Слезьте с дерева, да скоро ж! / Дамский час давно настал». То есть дамы купаются неглиже, нечего подсматривать. Герой и вправду видит над дамской выгородкой красный флаг – сигнал всем мужчинам прятаться – и бурчит, что не пошел бы смотреть на эти «дряблые» тела даже за деньги. Заканчивается опус философски: «В лес пойду за земляникой… / Там ведь дамских нет часов, / Там никто меня мужчиной не облает из кустов» («Зимний сон», 1908). Еще лучше – пойти туда, где вообще нет женщин, то есть за специальную выгородку, где мужчинам разрешено отдыхать голышом. Об этом стихотворение «У моря» (1909):

Голый доктор, толстый и большой,

Подставляет солнцу бок и спину.

Принимаю вспыхнувшей душой

Даже эту дикую картину.

Мы наги, как дети-дикари,

Дикари, но в самом лучшем смысле.

Герой этого стихотворения, совершенно слившись с песком и солнцем, предлагает выбросить одежду «в сине море» и уподобиться беспечным галкам, дремлющим на заборе. Но его друг доктор, человек XX века, отрезал:

«Фантазер! Уже в закатный час

Будет холодно, и ветрено, и сыро.

И притом фигуришки у нас:

Вы – комар, а я – бочонок жира.

Но всего важнее, мой поэт,

Что меня и вас посадят в каталажку».

Я кивнул задумчиво в ответ

И пошел напяливать рубашку.

Саша Черный самоироничен. В архиве Марии Ивановны сохранилась фотография, сделанная на пляже в Гунгербурге: Саша, скрестив ноги, сидит в полосатом купальном трико. Грустно-ехидный взгляд Чарли Чаплина, фигура того самого «комара». Всё так.

Интересно, что и «голый доктор» – реальное лицо. Его звали А. Григорьевым, и ему поэт посвятил стихотворение «Из „Шмецких“ воспоминаний» (1909). Двое мужчин в сумерках блаженствуют на веранде приморской кофейни и пьют шоколад. «Весь запад в пунцовых пионах, и тени играют с песком». Идиллия. Впрочем, нет, не идиллия. Какая-то «лиловая жирная дама» тоже уставилась на закат и закрыла Саше вид. Он хулиганит: «– Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас. / Вы задом заставили солнце, – а солнце прекраснее вас…» Спутник краснеет от ужаса, а Саша его успокаивает: «– Не бойся! Она не услышит: в ушах ее ватный клочок».

Описанная кофейня находилась недалеко от Гунгербургского кургауза, в самом центре пляжа, и принадлежала молочнику Нымтаку. Здесь же работал кинематограф. Двухэтажный деревянный дом с высокими готическими окнами стоял в сосновом лесу на песчаных дюнах. От него к морю вела лестница, обрываясь у рядов скамеек, где по вечерам собиралась большая компания любоваться на закат. Любовался и Саша: «О, море верней валерьяна врачует от скорби и зла…» («Из „Шмецких“ воспоминаний»). К сожалению, поклонникам поэта ныне не удастся присесть здесь за столик с чашкой шоколада и вспомнить его стихи – кофейня сгорела в годы войны.

О чем могли говорить на веранде Саша Черный и доктор Григорьев? О том же, о чем и вся интеллигенция, обсуждавшая летом 1908 года две животрепещущие темы: младотурецкую революцию и грядущий восьмидесятилетний юбилей Льва Толстого (отлученного в 1901 году от Церкви), который власти пытались проигнорировать. В ходе беспорядков в Турции правящий султан Абдул-Хамид II вынужден был восстановить конституцию 1876 года и созвать парламент. Саша отправил в «Сатирикон» стихотворение, в котором удивлялся, что турецкая революция прошла «бескровно и в несколько дней» и что конституция у турок такая короткая. Он выступил с ёрническим рацпредложением заслать к туркам «напрокат» «Гучкова, Крупенского, Маркова / Володю[35]35

Имеется в виду В. М. Пуришкевич.

[Закрыть] и прочих ребят»:

И если б Володи с Гучковыми

Остались у турок навек,

Не звал бы их нежными зовами

Назад ни один человек.

(«Толчками турецкой военщины…», 1908)

Это стихотворение утверждал к печати уже не Алексей Радаков. В конце мая он уступил свое кресло новому редактору: выпуск «Сатирикона» (1908. № 9), в котором было напечатано «Послание первое» из Гунгербурга, впервые был подписан Аркадием Аверченко. Этот номер вышел в расширенном объеме (шестнадцать страниц вместо двенадцати), так как «Стрекоза» больше не существовала. «Сатирикон» ее поглотил. По словам Аверченко, «подписчики „Стрекозы“ и опомниться не успели, как превратились в подписчиков „Сатирикона“». Эксперимент удался, и новое издание уверенно становилось на ноги. Его сотрудники готовили августовский спецвыпуск, посвященный юбилею Льва Толстого (№ 21), однако Саша участия в нем не принял. Вполне вероятно, что он не считал возможным иронизировать не только над великим писателем, но и на какую-либо связанную с ним тему.

Лето закончилось. К началу сентября супруги вернулись в Петербург. Марии Ивановне предстояло начать учебный год сразу в трех учебных заведениях: в женских гимназиях В. А. Субботиной[36]36

Располагалась по адресу: Калинкинская площадь, 3–5.

[Закрыть] и имени Святой Ефросиньи Суздальской[37]37

Другое название – гимназия М. А. Холодняк: находилась по адресу: Васильевский остров, 17-я линия, 70.

[Закрыть], а также на Высших историко-литературных курсах Н. П. Раева. Преподаванием на курсах она несомненно гордилась, ведь их учредитель Николай Павлович Раев некогда ее саму принимал на Бестужевские курсы, которыми руководил до 1905 года. Теперь он открыл собственные частные Высшие женские курсы (Вольный женский университет), с юридическим и историко-литературным отделениями.

Появились у жены Саши Черного и другие обязанности. Мария Ивановна вошла в состав совета Общества вспоможения окончившим курс наук на Санкт-Петербургских высших женских курсах. Так называлась структура, которая объединяла их выпускниц, устраивала для них вечера встреч («чаепития») и кружки взаимопомощи, помогала в трудоустройстве и издании научных трудов. В 1908 году общество насчитывало 720 членов, из них 402 петербурженки. Все они платили членские взносы, средства поступали и за счет организации публичных лекций профессоров из числа бывших выпускниц. Мария Ивановна как член совета общества занималась и материальными делами. Помимо этого, она вступила в Философское общество при Петербургском университете, а осенью 1908 года все силы отдавала подготовке неслыханного доселе мероприятия – Первого Всероссийского женского съезда (о котором речь впереди). Саша оказался полностью предоставлен сам себе. Неудивительно, что именно в это время он попал, нет, не в плохую, а в очень хорошую и веселую мужскую компанию.

Появившись в «Сатириконе», поэт сразу понял, что здесь всё изменилось. В редакторском кабинете вместо огромного и разбросанного Радакова сидел не менее огромный, но очень собранный и деловитый Аверченко. О нем, разумеется, и сплетничали, и шушукались, ибо не всем он нравился. Некоторых смущала быстрота, с которой он сделал карьеру. Например, поэт Василий Князев утверждал впоследствии, что Аверченко «очень скоро, перешагнув через гиппопотамную тушу» и «трон Радакова», прорвался к власти, однако и «на троне оставался малокультурным конторщиком»[38]38

Князев В. Радаков и Аверченко // РГАЛИ. Ф. 2041. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 1–10.

[Закрыть]. Это подчеркивал и фельетонист О. Л. Д’Ор, вспоминая, что «Аверченко большой образованностью не отличался» (Старый журналист [О. Л. Д’Ор]. Литературный путь дореволюционного журналиста). Тот же Князев считал, что все сатириконцы делились на две группы: «культурную и мелкокультурную». Главой последних, по его мнению, был Аверченко, а в числе первых он называл Сашу Черного. Выходит, в 1908 году, прожив четыре года с Марией Ивановной и вернувшись из Гейдельберга, наш герой производил впечатление «культурного» человека.

Саша Черный стал частью интересного редакционного организма. Головой его был Аверченко, правой и левой руками – Радаков и Ре-ми, ставшие близкими друзьями «головы» и расторопно претворявшие в жизнь все ее идеи. Душой, позволявшей оперативно и быстро продвигать «Сатирикон» в массы, являлись поэты, и лучшим из них, по единодушному признанию современников, стал Саша Черный. Корней Чуковский утверждал: «…сатириконский период был самым счастливым периодом его писательской жизни. Никогда, ни раньше, ни потом, стихи его не имели такого успеха. Получив свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нем стихов Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть» (Чуковский К. Саша Черный [Предисловие] // Саша Черный. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 6). В памяти писателя Михаила Слонимского, бывшего в то время питерским подростком, из всех авторов «Сатирикона» удержались только три имени и среди них поэт: «„Сатирикон“ сам шел в руки на каждом углу, – он был <…> остроумен. Аверченко, Тэффи, Саша Черный с азартом читались всеми возрастами» (Слонимский М. Завтра. Проза. Воспоминания. Л., 1992). Подростком тогда был и известный драматург Евгений Шварц, вспоминавший: «Саша Черный первые и лучшие свои стихи печатал в „Сатириконе“, чем… усиливал влияние журнала» (Шварц Е. Позвонки минувших дней. М.: Вагриус, 2008. С. 58). Наконец, приведем авторитетное мнение Александра Куприна: «Величайшей заслугой „Сатирикона“ было привлечение Саши Черного в редакционную семью. Вот где талантливый, но еще застенчивый новичок из „Волынской газеты“[39]39

Правильно: «Волынского вестника».

[Закрыть] приобрел в несколько недель и громадную аудиторию, и широкий размах в творчестве, и благодарное признание публики. <…> И дружески-интимной, точно родной стала сразу читателям его простая подпись под прелестными юморесками – Саша Черный» (Куприн А. Саша Черный // Возрождение. 1932. 9 августа). Вместе с тем сам Саша, как это нередко бывает, недопонимал значение «Сатирикона» в своей жизни и считал себя достойным лучшей участи. Он едва ли не единственный покинет журнал по собственному желанию.