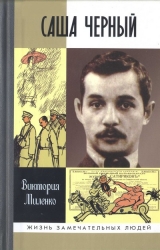

Текст книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)

Двадцать седьмого октября 1936 года положительное решение по этому вопросу было принято. Паспорта оформлены, визы получены. «В курсе отъезда была только вдова Саши Черного – Мария Ивановна», – вспоминала Ксения. Мария Ивановна помогала ликвидировать долги, распродавать библиотеку и мебель.

Она была единственной, кто провожал 29 мая 1937 года на Северном вокзале Парижа Елизавету Морицовну и Александра Ивановича Куприных. Мария Ивановна прекрасно понимала, что прощается с ними навсегда. В последний раз расцеловала Александра Ивановича, умильно прижимавшего к себе корзиночку с любимой кошкой Ю-ю. Ксения Куприна, не уехавшая тогда с родителями, вспоминала: «Мария Ивановна Черная, недолюбливавшая меня (только теперь я понимаю, насколько она была права, обвиняя меня в эгоизме), взглянула своими светло-голубыми, немного навыкате глазами и жестко сказала, увидев мои слезы: „Наконец…“ В этот момент я возненавидела ее. Больше я ее не встречала, но знаю, что она очень любила моих родителей, помогала им. Сейчас я могу только просить прощения у ее памяти – человека очень честного, прямого и умного. Умерла она в глубокой старости, чуть ли не девяноста лет, в жестокой бедности, на юге Франции» (Куприна К. А. Куприн – мой отец. С. 233).

Картину «жестокой бедности» Марии Ивановны дополним воспоминаниями князя Алексея Львовича Оболенского, выросшего в Ла Фавьере:

«Мария Ивановна Черная жила в соседней ферме. Я учился у нее русской грамоте. Меня к ней… тянуло – она очень живо рассказывала, очень искусно лаяла и мяукала. <…> Мария Ивановна продала свой домик с участком жителям Фавьера, прибывшим с Севера Франции после вторжения немцев (во время Первой мировой войны) и занявшимся виноделием. По контракту они платили ей пожизненную ренту, предоставив ей отдельную комнату в своем доме. К сожалению, эти милые люди спились – но к Марии Ивановне, которую звали Marivane, относились неизменно хорошо»[148]148

Из электронной переписки с князем А. Л. Оболенским (письмо от 11 марта 2014 года). Алексей Львович Оболенский – внук Владимира Андреевича Оболенского и сын Льва Владимировича Оболенского (хоронившего Сашу Черного). Родился в 1945 году в Борм-ле-Мимоза. Ныне живет в Ницце, является старостой местного православного кафедрального собора Святого Николая Чудотворца. Профессор в прошлом, много лет преподававший русский язык и литературу в университете Ниццы.

[Закрыть].

Марии Ивановне незачем было возвращаться в СССР: муж лежал в Лаванду, и она должна была быть рядом с ним.

3

В 1958 году Корней Иванович Чуковский жил на даче в Переделкине и, несмотря на преклонный возраст, вел обширнейшую литературную работу. В стране наступила «оттепель» и стало возможным издание произведений писателей, вычеркнутых ранее из истории русской литературы. Корней Иванович вспомнил о Саше Черном, и родилась идея выпустить книгу его стихов.

Книгу поставили в издательский план «Библиотеки поэта», в Большую серию, и даже решили включить эмигрантское наследие. Так, в 1960 году вышел том стихотворений Саши Черного с предисловием Корнея Чуковского и обстоятельной статьей Лидии Алексеевны Евстигнеевой «Литературный путь Саши Черного», которая до сих пор остается незаменимым источником для тех, кто занимается творчеством поэта.

Выход книги стал огромным событием. Советский читатель, не знавший дореволюционной России, впервые услышал о том, что были когда-то сатириконцы. Подчеркиваем: возвращение «Сатирикона» началось именно с Саши Черного, так как первое переиздание рассказов Аркадия Аверченко произошло позднее, в 1964 году, а Тэффи – в 1971-м.

За «Сашей Черным», вдруг ворвавшимся в литературу удивительным сплавом лирики и сатиры, щемящей грусти и убийственной иронии, гонялись. Спрос на книгу был настолько велик, что в течение 1960 года она выдержала второе издание. Своеобразно отозвалась о книге современница Саши Черного Анна Ахматова в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской: «Вы заметили, что с ними со всеми происходит в эмиграции? Пока Саша Черный жил в Петербурге, хуже города на свете не было. Пошлость, мещанство, скука. Он уехал. И оказалось, что Петербург – это рай…» (Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1980. Т. 2. С. 322).

Впечатления советских читателей скоро обрели неожиданное выражение. Внук Чуковского Евгений, бывший зятем Дмитрия Шостаковича, подарил книгу Саши Черного композитору, и тот, едва начав читать, стал делать пометки и отбирать тексты для будущего музыкального цикла. Шостакович в то время интересовался выражением иронии и гротеска посредством музыки. Он отобрал пять стихотворений – «Критику», «Пробуждение весны», «Потомки», «Недоразумение» и «Крейцерова соната» – и 18 июня 1960 года закончил работу над циклом, которому присвоил номер 109 и дал название «Сатиры (Картинки прошлого)». Дополнение в скобках пришлось сделать вынужденно. По словам Галины Вишневской, первой исполнительницы цикла, с цензурой дело сладилось далеко не сразу и даже после появления объяснения в скобках из текста все равно пытались что-то изъять. В конце концов, премьера состоялась, став событием в музыкальной жизни. 21 февраля 1961 года на сцене Малого зала Московской консерватории Галина Вишневская при музыкальном сопровождении Мстислава Ростроповича исполнила «Сатиры» Дмитрия Шостаковича. Конечно, это было почти чудо.

Настоящее же чудо, притом истинная быль, оставалось до сих пор неизвестным. Лидия Алексеевна Спиридонова-Евстигнеева рассказала нам о нем только в феврале 2013 года.

Тогда, в 1960 году, главный редактор «Библиотеки поэта» Владимир Николаевич Орлов сообщил Лидии Алексеевне, что вдова Саши Черного жива и неплохо было бы выслать ей книгу. Разузнали, что Мария Ивановна находится в Доме-общине имени Л. Н. Толстого в Йере, под присмотром русской сиделки (Йер расположен поблизости от Ла Фавьера). Вспоминает Лидия Алексеевна: «Мария Ивановна успела не только получить „Стихотворения“, но и поблагодарить за них. Письмо сиделки начиналось словами благодарности за книгу, а кончалось страшной фразой: „Сегодня она умерла“»[149]149

Из электронной переписки с Л. А. Спиридоновой-Евстигнеевой (письма от 26 и 27 февраля 2013 года).

[Закрыть].

Вот теперь в нашем повествовании можно поставить точку. Мария Ивановна, всю свою жизнь посвятившая поэту, все же дождалась радостной вести – после десятилетий полного забвения Саша Черный возвратился на родину. Осталось только сказать несколько слов о месте упокоения наших героев.

Мария Ивановна скончалась 13 июля 1961 года и была похоронена, скорее всего по завещанию, на кладбище Борм-ле-Мимоза, где уже покоились ее бывшие соседи по Фавьеру: князь Оболенский-старший с женой. Позволим себе предположить, что отдельной могилы Марии Ивановны нет, не было и в 1961 году. По французским законам, умершие в домах престарелых (а Дом-община по сути и был им) захораниваются в так называемых «fosse commune» – общих могилах. (Именно такой была участь, например, поэта Георгия Иванова, скончавшегося в 1958 году в том же Йере.)

С Сашей Черным мы попрощались в 1932 году на его «вершине голой», овеваемой морскими ветрами, в Лаванду. С тех пор промчалось много событий – отгремела Вторая мировая война, набрала обороты буржуазная алчность, облепившая ценниками даже то, что бесценно, и страшно было подумать, что стало с Сашиной «вершиной голой».

И вот в 1977 году на кладбище Лаванду появилась русская парижанка Валентина Кондратьевна Волгина, общественный и церковный деятель. Она долго бродила по аккуратным дорожкам, обсаженным масличными деревьями, искала могилу Саши Черного. Не нашла. Обратилась к администрации за справкой и узнала то, что может показаться удивительным российскому читателю, но вряд ли удивило саму Валентину Кондратьевну, давно живущую на Западе. По законам многих европейских стран, земля для захоронения не предоставляется в вечное пользование, а сдается в аренду. Если за могилу в течение определенного времени никто не платит (а Марии Ивановны уже 16 лет не было на свете), администрация кладбища имеет право перепродать это место. В таких случаях останки «выселяемого» покойного, извлеченные из гроба, захораниваются в специальной нише, в одной из сторон могилы, а само место для захоронения передается другим лицам. С могилой Саши Черного случилось именно так.

Немало огорченная, Волгина организовала сбор средств на установку символической мемориальной доски и добилась разрешения прикрепить ее на стену одной из кладбищенских построек. И вот встретились здесь, под кипарисами, те, кому была небезразлична посмертная судьба поэта, и те, кто хорошо его знал и помнил. Приехал из Парижа старший сын Леонида Андреева Вадим Леонидович с женой. Он был очень растроган и написал в газету теплые слова: «Все мы должны выразить сердечную благодарность В. К. Волгиной за ее неутомимую деятельность и прекрасную инициативу установления этой мемориальной доски с трогательной надписью на двух языках, столь заслуженной любимым и близким нашему сердцу поэтом» (Андреев В. Саша Черный, мой учитель).

Надпись такова:

Доска цела по сей день и, судя по всему, это более долговечно. В последние годы в связи с ограниченностью территории и перенаселенностью в Лаванду введен мораторий на похороны. На этой «вершине голой» больше нельзя упокоиться!

А что же «ситэ рюсс» в Ла Фавьере? Существует ли он сегодня?

Увы. Падение Российской империи некогда вызвало его к жизни, а распад СССР поставил точку в его истории. Русский лагерь «Пляж и холм», воссозданный после войны (в 1947 году), шумно и весело жил вплоть до середины 1980-х. Ежегодно в середине августа здесь проводился фестиваль русской культуры, гостей угощали водкой и развлекали игрой на балалайке. Потом русский лагерь с восторгом встретил горбачевские перемены, которые и стали началом его конца. Идея «маленького Крыма» лишилась всякого смысла: к чему эта французская подмена, если сам Крым стал легко досягаем?

Курортная цивилизация между тем наступала со всех сторон. За участки предлагались хорошие деньги, и «ситэ рюсс» погиб тихо и бесславно. В 2001 году ассоциация «Пляж и холм» была ликвидирована, и о легендарном русском поселке напоминают сегодня лишь «Бастидун», с которого начиналась вся эта «мелкоземельная» история, и кабанон Билибина. Как их увидеть? Следует разыскать местного жителя Бориса Швецова, удивительного старика, которому за 90 лет, но он всегда соглашается провести экскурсию по остаткам Русского Холма. Гостеприимство его врожденное: он сын Иннокентия Алексеевича Швецова («Innocent’a»), угощавшего Сашу Черного обедом и анисовой водкой в Лаванду летом 1926 года и увековеченного Куприным в очерке «Сильные люди» (Калина. «Последний из могикан» Русского Холма // Перспектива. 2010. № 2(65).

Сегодня в Фавьере всё иначе: асфальт, яхтенные стоянки и запрещающие знаки «С собаками на пляж нельзя!». Потомкам фокса Микки остается тоскливо взирать вдаль с балконов многочисленных пансионов. Однако память о «ситэ рюсс» хранит не только Борис Иннокентьевич Швецов. В 1995 году в Лаванду была создана общественная организация «Réseau Lalan», объединившая художников, скульпторов, фотографов, музыкантов с целью проведения художественных выставок и музыкальных фестивалей. В 2004 году на базе краеведческого музея Борм-ле-Мимоза (некогда основанного художником Песке из «Бастидуна») они провели интереснейшую выставку «Русские в Ла Фавьере», познакомив «последних романтиков» с наследием «лафавьерских» художников Федора Рожанковского, Ивана Билибина, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, а заодно вспомнив одного из знаменитых обитателей Холма – Сашу Черного. В экспозиции были представлены его фотографии и автографы из семейного архива Оболенских. Президент «Réseau Lalan» Рафаэль Дюпьи помогал в работе над этой книгой и рассказал нам о премьере 2012 года: в Лаванду увидел свет сборник произведений Саши Черного в переводе на французский «Ma Russie n’est plus» («Моей России больше нет»).

А теперь перенесемся в Россию.

По сей день к Саше Черному относятся с уважением там, где он провел многие годы и прошел определенные жизненные испытания. Им гордятся одесситы, оформившие соответствующую экспозицию в местном литературном музее. Интересный проект в 2003 году осуществил известный псковский художник Александр Стройло: в книге «Ах, опять увижу Псков…» он собрал стихи «вольноопределяющегося 2-го разряда Гликберга» о Пскове и проиллюстрировал их. Сейчас Александр Григорьевич работает над серией иллюстраций к «Солдатским сказкам», справедливо полагая, что едва ли не половина их сюжетов навеяна псковскими впечатлениями. Однако дальше всех пошли житомирцы: 21 ноября 2013 года по инициативе местной организации «Русское содружество» была установлена мемориальная доска на здании Мариинской женской гимназии, где в юности будущий поэт жил в семье Константина Константиновича Роше. На этом «Русское содружество» не собирается останавливаться и планирует открыть мемориальную комнату поэта в здании бывшей 2-й гимназии, чтобы он с триумфом вернулся туда, откуда его так неосмотрительно исключили в 1899 году.

Вот мы и приблизились к дням нынешним, суматошным и пресыщенным. Не станем лукавить: теперь никто уже не гоняется за книгами Саши Черного, но не потому, что они никому не нужны, а потому, что издаются они приличными тиражами и в полноте того жанрового спектра, в котором он работал и как поэт, и как детский писатель. Сегодня нет ажиотажа, который был в годы «оттепели» или «перестройки», когда сам факт публикации чего-то эмигрантского или антисоветского служил залогом читательского интереса. И это хорошо, потому что оценки творчества авторов «возвращенной литературы» становятся все более объективными. По произведениям Саши Черного ставятся спектакли, на тексты его стихотворений пишутся песни, стихи поэта звучат в престижных концертных залах… Да и сам интерес к нему знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» говорит о том, что поэт вернулся в Россию окончательно.

Мы же смиренно попытались воздать должное человеку тонкому и умному, саркастичному и нежному, язвительному и смешливому. И если у нас хоть чуть-чуть получилось, чтобы у читателя печали было меньше, а смеха – больше, то лучшего нечего и желать. Саша Черный сам нас об этом просил:

Ты, читатель, улыбнулся?

Это, милый, все, что надо,

Потому что без улыбки

Человек противней гада…

Улыбайтесь! Не будем его огорчать.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Дом с внутренним двориком, где прошло детство Саши Гликберга. Одесса, улица Ришельевская, 74. Современное фото

Греческая улица, описанная Сашей Черным в рассказе «Голубиные башмаки». Одесса. Открытка начала XX в.

«Приготовишка» – любимый литературный герой поэта. Рисунок художника Г. И. Самойлова к рассказу Саши Черного «Невероятная история» (Румяная книжка. Белград, 1931)

Гимназия, где учился в приготовительном классе Саша Гликберг. Белая Церковь. Фото 1890-х гг.

Гимназист Александр Гликберг. Житомир. Фото 1898–1899 гг.

Константин Константинович Роше, в семье которого воспитывался будущий поэт. Житомир. Фото 1918 г.

Здание Мариинской женской гимназии, где жила семья Роше. Житомир. Открытка начала XX в.

«Бестужевка» Мария Ивановна Васильева, будущая жена поэта

Пансион корпорации «Вартбург», в котором предположительно останавливались супруги Гликберг. Гейдельберг, Германия. Фото 1910-х гг.

Корпоранты на отдыхе с традиционными пивными кружками. Кадр из фильма «Старый Гейдельберг». 1915 г.

Обложка петербургского журнала «Зритель» (1905. № 23), в котором состоялся столичный дебют Саши Черного

Обложка знаменитого журнала «Сатирикон» (1908. № 25) – «Студенческий выпуск», претерпевший нападки цензуры и критику К. Чуковского

Стихотворение «Чепуха», под которым впервые появился псевдоним Саша Черный

Сергей Горный. 1921 г.

Аркадий Аверченко. 1912 г.

«Поединок». Дружеский шарж на Александра Куприна работы Ре-ми, опубликованный в «Сатириконе». 1908 г.

Художник-сатириконец Алексей Радаков. Фото 1920-х гг.

Любимица сатириконцев Тэффи

Художник Ре-ми (Николай Ремизов). Портрет работы И. Е. Репина. 1917 г.

«Наши критики (Корней Чуковский, Петр Пильский и Максимилиан Волошин)». Шарж работы Ре-ми. 1908 г.

Фирменная эмблема журнала «Сатирикон», названная Сашей Черным «толстый дьявол-балда»

Шарж на сатириконцев работы Ре-ми. Первый справа – Саша Черный, «бросающийся иногда даже на своих». 1909 г.

Максим Горький. Офорт работы В. Фалилеева. Капри. 1912 г.

Мария Федоровна Андреева. Портрет работы И. Бродского. Капри. 1910 г.

Саша Черный. Офорт работы В. Фалилеева. Капри. 1912 г.

Саша Черный на Капри. Фото Ю. Желябужского. 1912 г.

Супруги Гликберг и Фалилеевы. Слева направо: А. М. Гликберг, М. И. Васильева, Е. Н. Качура-Фалилеева, В. Д. Фалилеев. 1915(?) г.

Вера Евгеньевна Беклемишева, редактор издательства «Шиповник»

Зиновий Исаевич Гржебин, совладелец издательства «Шиповник»

Зауряд-чиновник штаба 5-й Армии Александр Гликберг (сидит третий справа) среди сослуживцев. Двинск. 1915 г.

Мария Ивановна Васильева в форме сестры милосердия. Офорт работы В. Д. Фалилеева. 1915 г.

Фронтовик Гликберг. Офорт работы В. Д. Фалилеева. 1915 г.

Псков: вид на плавучий мост через реку Великая и Спасо-Мирожский монастырь. Фотооткрытка. 1910-е гг.

Сотрудники военного комиссариата Северного фронта. Стоит в центре – А. М. Гликберг, справа от него – поэт Г. А. Вяткин; сидят слева направо: Д. В. Савицкий, В. Б. Станкевич, В. С. Войтинский, Б. Н. Ковалевский. Псков. 1917 г.

Вольноопределяющийся 2-го разряда Александр Михайлович Гликберг. Варшава. Август 1914 г.

Поэт в первые годы эмиграции. Берлин. 1920–1923 гг.

Владимир Набоков-младший, берлинский протеже Саши Черного. 1919 г.

Обложка книги «Детский остров» в оформлении Бориса Григорьева. 1920 г.

Поэт Петр Потемкин, бывший сатириконец, пополнивший ряды эмиграции

Саша Черный. Портрет работы Ф. Рожанковского. Париж. 1926 г.

Ксения Куприна, дочь писателя

Реклама библиотеки А. И. Куприна с эксклюзивным правом на продажу книги Саши Черного «Кошачья санатория» в газете «Возрождение». Париж. 1928 г.

В палисаднике у входа в квартиру Куприных: Елизавета Морицовна Куприна, Саша Черный, Мария Ивановна Васильева. Париж, бульвар Монморанси, 1-бис. 1920-е гг.

Саша Черный и Александр Куприн на фоне замка в Гресси. 1924 г.

Замок в Гресси, где летом 1924 года Саша Черный написал «Дневник фокса Микки». Фотооткрытка. 1910-е гг.

Саша Черный и Микки I в квартире поэта на авеню Теофиль Готье. Париж. Апрель 1926 г.

Поэт за любимым плотницким делом. Париж. 1926 г.

Обложка первого издания книги «Дневник фокса Микки» с рисунками Ф. Рожанковского. Париж. 1927 г.

«Как живет и работает Саша Черный в воображении его читателей». Шарж из журнала «Иллюстрированная Россия». Париж

Ведущий рубрик «Детская страничка» и «Бумеранг» в «Иллюстрированной России» Фаддей Симеонович Смяткин – одна из масок Саши Черного. Париж

Писатель Александр Александрович Яблоновский. Париж. 1920-е гг.

Художник Иван Яковлевич Билибин. Париж. 1920-е гг.

Александр Куприн: «Эх, испортили французы русский язык…» Шарж из журнала «Иллюстрированная Россия». Париж

Поэт с Микки II. Ла Фавьер. 1930–1932 гг.

Поэт и Микки жарким летом в Ла Фавьере. 1929 г.

Художник Михаил Ларионов, сосед-фавьерец. Лето 1929 г.

Пляж Ла Фавьер. Вид на мыс Гурон. Фотооткрытка. 1910-е гг.

Саша Черный с женой и Микки на своей «вершине голой». Ла Фавьер. 1929–1932 гг.

Фавьерская идиллия. Поэт на веранде своего дома, Мария Ивановна и Микки в саду. 1930–1932 гг.

Обложка журнала «Сатирикон» – «Колониальный выпуск». Париж. 1931 г.

Литературный юбилей Александра Михайловича Гликберга, который четверть века назад дебютировал как поэт Саша Черный (сидит справа на переднем плане). Рядом с поэтом верный друг Александр Куприн (сидит в центре). Париж. Март 1930 г.

Из последних фотографий Саши Черного. Ла Фавьер. Лето 1932 г.

Поэт и его поклонница. Ла Фавьер. 1930–1932 гг.

Редакционный некролог в газете «Возрождение». Париж. 6 августа 1932 г.

Современный вид кладбища в Лаванду, где в августе 1932 года был погребен поэт. В центре на стене здания мемориальная доска в память о Саше Черном. Франция

Первоначальный вид утраченной могилы Саши Черного. Лаванду. 1933 г.

Мемориальная доска в память о поэте, установленная русскими эмигрантами в конце 1970-х годов. Лаванду

Мемориальная доска на здании бывшей Мариинской гимназии в Житомире. Фото 2014 г.

Саша Черный: Оставайся! Так мало здесь чутких и честных… Оставайся! Лишь в них оправданье земли.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА САШИ ЧЕРНОГО

1880, 1(13) октября – в Одессе в семье Менделя Давидовича Гликберга, провизора, и Мариам Гликберг родился сын Александр.

1890 – крещен. Поступает в приготовительный класс гимназии города Белая Церковь.

1895 (?) – бежит из дома, приезжает в Петербург; поступает в гимназию.

1897, весна – «проваливает» экзамен по алгебре, оставлен на второй год в 5-м классе; брошен родителями без средств к существованию.

1898, октябрь – становится воспитанником статского советника Константина Константиновича Роше и переезжает в Житомир; поступает в 5-й класс 2-й житомирской мужской гимназии.

1899, май – июль – вместе с приемным отцом К. К. Роше участвует в поездке на голод в Белебеевский уезд Уфимской губернии.

1900 – исключен из 6-го класса 2-й житомирской гимназии без права дальнейшего поступления.

1 сентября – зачислен вольноопределяющимся 2-го разряда в 18-й пехотный Вологодский Его Величества короля Румынского полк.

1902, 25 октября – демобилизован из армии.

1902–1904, лето – работает в таможне города Новоселицы Хотинского уезда Бессарабии.

Июнь – дебютирует как литератор в газете «Волынский вестник» (Житомир). После закрытия газеты работает помощником начальника житомирской железнодорожной станции Южного общества подъездных путей.

Осень – переезжает в Петербург, работает таксировщиком в службе сборов Варшавской железной дороги. Знакомится с Марией Ивановной Васильевой; женится на ней.

1905, зима – поселился на улице Николаевской, 74.

Лето – проводит с М. И. Васильевой медовый месяц в Италии.

27 ноября – дебютирует стихотворением «Чепуха» под псевдонимом Саша Черный в сатирико-юмористическом журнале «Зритель» (Петербург).

1906, зима – выпускает первый сборник стихов «Разные мотивы».

Апрель – уезжает с женой в Гейдельберг, где в качестве вольнослушателя посещает лекции в университете в течение двух семестров.

1908, январь – начинает работать в возрожденном журнале «Зритель». Живет по адресу: Васильевский остров, 15-я линия, 72, квартира 37.

Апрель – принимает участие в выпуске первого номера «Сатирикона». Становится постоянным сотрудником этого журнала.

Лето – отдыхает в Шмецке (Гунгербург).

1909, январь – проводит новогодние праздники в Сальмела (Финляндия), посещает водопад в Иматре.

Май – июнь – проходит кумысолечение в деревне Чибинли (Башкирия).

Июль – август – отдыхает в Шмецке (Гунгербург).

1910 – выпускает сборник «Сатиры» в издательстве М. Г. Корнфельда. Начинает сотрудничать с журналами «Солнце России», «Современный мир», газетами «Одесские новости», «Киевская мысль» и др.

Лето – отдыхает на курорте Санта-Маргарита (Италия).

1911, январь – проводит новогодние праздники в Кавантсаари (Финляндия). Становится сотрудником журнала «Современник».

Апрель – уходит из «Сатирикона». Посещает Киев.

Лето – отдыхает в Крыму (Мисхор), затем в селе Кривцово Мценского уезда Орловской губернии.

Осень – выпускает сборник «Сатиры и лирика» в издательстве «Шиповник»; переезжает на Крестовский остров, Надеждинскую улицу, 5.

11 сентября – умирает М. Д. Гликберг, отец поэта.

1912, август – сентябрь – отдыхает в Италии, где посещает на острове Капри М. Горького, а в Феццано – А. В. Амфитеатрова.

1913 – переиздает сборник «Сатиры и лирика» в издательстве «Шиповник»; выпускает детскую книгу «Тук-тук!» в «Издательстве И. Д. Сытина» (Москва) с иллюстрациями В. Д. Фалилеева.

Лето – работает над поэмой «Ной»; отдыхает в Ромнах на Полтавщине.

1914 – выпускает детскую книжку-раскраску «Живая азбука» в издательстве «Шиповник» с иллюстрациями В. Д. Фалилеева.

Апрель – публикует поэму «Ной» в альманахе издательства «Шиповник».

Май – июль – отдыхает в Шмецке (Гунгербург).

Июль – мобилизован из запаса в действующую армию в связи с началом войны. Распределен в 13-й полевой запасный госпиталь в Петербурге.

Август – отправлен в составе госпиталя на фронт, под Варшаву.

1915, март – переведен из госпиталя на должность зауряд-военного чиновника в штаб 5-й Армии (Двинск).

1916, зима – переведен из системы Красного Креста в подразделения Всероссийского союза городов; служит смотрителем госпиталя в Гатчине. Возвращается к литературной работе, сотрудничая в детских альманахах «Радуга» («Елка») и «Для детей».

Декабрь – переведен в Псков, служит палатным надзирателем 18-го полевого запасного госпиталя.

1917, февраль – переведен в Управление военных сообщений штаба Северного фронта (Псков).

Осень – работает начальником отдела Управления военного комиссара Северного фронта (сначала В. Б. Станкевича, затем В. С. Войтинского).

1 октября – посещает в Острове генерала П. Н. Краснова, командующего 3-м Конным корпусом.

1918, август – уезжает из Пскова.

1919–1920 – живет на хуторе под Вильно, затем в Вильно. Работает над книгой стихов «Детский остров». Получает в Ковно литовское подданство.

1920, март – приезжает в Берлин, становится сотрудником газеты «Голос России». Живет по адресу: Вальштрассе, 61 (в районе Шарлоттенбург).

Декабрь – выпускает книгу «Детский остров» в берлинском издательстве «Слово» с иллюстрациями Б. Д. Григорьева.

1921, лето – отдыхает на курорте Кёльпинзе. Участвует в подготовке нового литературно-художественного журнала «Жар-птица», где редактирует литературный отдел.

Декабрь – переиздает сборник «Сатиры» в берлинском издательстве «Грани».

1922 – переиздает сборник «Сатиры и лирика» в берлинском издательстве «Грани»; «Живую азбуку» – в берлинском издательстве «Огоньки» с иллюстрациями М. Дризо; выпускает альманах для детей «Цветень».

1923, январь – отдыхает в деревне Шмилька (Саксонская Швейцария).

Зима – весна – редактирует стихотворный сборник «Горний путь» В. В. Набокова (Сирина); выпускает на собственные средства сборник стихов «Жажда».

Лето – переезжает в Рим, где гостит в семье Анны Ильиничны Андреевой (на виа Роверетто, 15). Работает над главами поэмы «Дом над Великой», детской книгой «Кошачья санатория».

1924, март – переезжает в Париж.

Май – октябрь – отдыхает в усадьбе в Гресси, под Парижем. Работает над циклом «Из дневника фокса Микки».

Сентябрь – становится сотрудником журнала «Иллюстрированная Россия», где ведет рубрику «Страничка для детей» под псевдонимом «профессор Фаддей Симеонович Смяткин».

Декабрь – организует свой первый в Париже литературный вечер в мастерской художника Ф. А. Малявина.

1925, 24 марта – участвует в вечере памяти Аркадия Аверченко, выступает с чтением стихотворения «Сатирикон».

Апрель – становится ведущим новой рубрики сатиры и юмора «Бумеранг» в «Иллюстрированной России».

Август – сентябрь – отдыхает на курорте Ле Буле вместе с семьей Н. В. Сорина.

7 октября – вместе с Тэффи, П. П. Потемкиным, Б. К. Зайцевым, А. И. Куприным и другими принимает участие в открытии «Дома артиста» на парижской рю Аспомпсьон, 70.

17 октября – участвует в «Вечере юмористов» вместе с Тэффи и Дон Аминадо (в зале Виктора Гюго на парижской рю Дидье, 46-бис).

18 октября – с А. И. Куприным участвует в «Детском утре» Общества русских студентов.

24 октября – принимает участие в вечере Общества русских студентов.

18 ноября – присутствует на балу русской прессы (в парижском отеле «Лютеция»), для которого написал лубок «Петрушка в Париже». Декабрь – снимает квартиру по адресу: авеню Теофиль Готье, 8.

1926, 2 января – участвует в празднике детской елки, организованном Тургеневской библиотекой, пишет для него пьесу-шутку «Мистер Кукки и его труппа», в которой играет сам вместе с фоксом Микки.

Март – входит в состав Комитета по устройству общежития для русских мальчиков в Париже.

7 марта – принимает участие в детском утреннике в Медоне.

5 апреля – вместе с А. И. Куприным, И. С. Шмелевым, фельетонистом Лери и другими участвует в литературно-вокальном вечере в Собрании Союза галлиполийцев.

25 апреля – принимает участие в литературно-вокальном вечере в Собрании Союза галлиполийцев вместе с профессором В. П. Катеневым.

10 мая – присутствует на банкете в ресторане «Рампону» по случаю двухлетней годовщины «Иллюстрированной России».

16 мая – присутствует на банкете в честь трехлетия Союза галлиполийцев, слушает речь барона П. Н. Врангеля, фотографируется для прессы в обществе генералов А. П. Кутепова, Н. Н. Баратова и М. И. Репьева.

Июнь – вместе с А. И. Куприным выступает перед русскими эмигрантами в Брюсселе, в помещении Университетского дома.

Июль – гостит в Брюсселе; переносит воспаление легких.

5 августа – впервые приезжает в Лаванду, на пляж Ла Фавьер.

Октябрь – участвует в мероприятиях памяти П. П. Потемкина.

Ноябрь – передает рубрику «Бумеранг», которую вел в «Иллюстрированной России», фельетонисту Лери.

12 декабря – присутствует на банкете в честь 25-летия творческой деятельности Б. К. Зайцева.

1927, 13 января – участвует в праздничной встрече русского Нового года в отеле «Лютеция».

Февраль – переиздает книгу «Живая азбука» с иллюстрациями Ф. С. Рожанковского.

24 февраля – принимает участие в вечере памяти П. П. Потемкина.

17 апреля – участвует в литературном вечере Союза галлиполийцев вместе с фельетонистом газеты «Возрождение» Н. Я. Рощиным.

24 мая – на вечере Очага друзей русской культуры читает новый рассказ «Московский случай».

Лето – на собственные средства выпускает отдельное издание «Дневника фокса Микки» с иллюстрациями Ф. С. Рожанковского; отдыхает в Ла Фавьере на даче Б. А. и А. А. Швецовых.

Осень – становится сотрудником газеты «Последние новости».

19 декабря – устраивает литературный вечер, для которого пишет пьесу-шутку в одном действии «Третейский суд», обыгрывающую распри землевладельцев в Ла Фавьере, играет в ней одну из ролей, остальные распределены между Е. Н. Рощиной-Инсаровой, А. И. Куприным и М. А. Осоргиным.

1928, зима – заводит собственного жесткошерстного фокстерьера Микки; выпускает детскую книгу «Кошачья санатория» с иллюстрациями Ф. С. Рожанковского.

26 января – выступает с докладом «Русские народные песни по записям Гоголя» в Юношеском клубе Русского студенческого христианского движения (далее – РСХД).

15 марта – принимает участие в масленичном балу Союза русских писателей и журналистов во Франции в отеле «Лютеция».

27 мая – выступает вместе с А. М. Ремизовым в Медоне.

14 июня – принимает участие в пасхальном вечере в Юношеском клубе РСХД.

23 июня – 8 июля – выступает вместе с А. А. Яблоновским в Лионе, Гренобле, Марселе, Каннах и Ницце.

Осень – выпускает сборник юмористических рассказов для взрослых «Несерьезные рассказы».