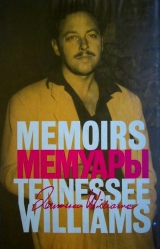

Текст книги "Мемуары"

Автор книги: Теннесси Уильямс

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)

После наших местных фанфар по поводу рокфеллеровского фанта я выехал из Сент-Луиса в Нью-Йорк и приехал туда на рассвете. Я не отдыхал, не брился и выглядел совершенно неприлично, когда явился в величественный офис фирмы «Либлинг-Вуд, Инкорпорейтед», высоко-высоко в здании Радиоклуба США на Рокфеллер-плаза, 30.

Приемная была полна девушками, жаждавшими работы в кордебалете, который набирал в этот момент для своего мюзикла мистер Либлинг, муж моего нового агента, Одри Вуд; они толкались, щебетали, как птички на ветках, и тут из своего внутреннего святилища стремительно выскочил мистер Либлинг и закричал: «Девушки, строиться!», и все построились, кроме меня. Я остался в уголочке на стуле. Ряд девушек отобрали для прослушивания, остальным вежливо отказали, и они, продолжая щебетать, ушли. Тут Либлинг заметил меня и сказал: «Для вас сегодня ничего нет».

Я ответил: «Мне сегодня ничего не надо, кроме встречи с миссис Вуд».

И как раз на этой фразе она вошла в приемную – миниатюрная тоненькая женщина с рыжими волосами, фарфоровым личиком и холодным проницательным взглядом – сохранившимся и по сей день.

Я рассчитал, что это именно та леди, к которой я приехал, и не ошибся. Я встал, представился ей, и она произнесла: «Прекрасно, наконец вам это удалось», на что я ответил: «Еще нет». Я не шутил, а так буквально и понимал, и поэтому был несколько обескуражен легкомысленным взрывом смеха.

2

По-моему, излишне говорить, что я – жертва трудного отрочества. Трудности начались еще до него: они коренились в моем детстве.

Первые восемь лет моего детства в штате Миссисипи были самыми счастливыми и невинными в жизни, это была благословенная домашняя жизнь, обеспеченная моими любимыми бабушкой и дедушкой Дейкин – мы жили с ними. И благодаря самобытному и чудному наполовину воображаемому миру, в котором существовали моя сестра и наша прекрасная черная нянька Оззи – отдельному, почти никому, кроме нас, не видимому каббалистическому кружку на троих.

Этот мир, это зачарованное время закончились внезапным переездом семьи в Сент-Луис. Для меня этому переезду предшествовала болезнь – доктор маленького миссисипского городка определил ее как дифтерию с осложнениями. Она продолжалась целый год, едва не закончилась фатально и переменила мою природу так же сильно, как и мое здоровье. До нее я был мальчишка здоровый, агрессивный, почти хулиган. Во время болезни я научился играть сам с собой в игры, которые сам и изобретал.

Из этих игр я живо помню одну, с картами. Это не был какой-нибудь пасьянс. Я тогда уже прочел «Илиаду» и превратил черные и красные карты в две противоборствующие армии, сражающиеся за Трою. Карты с картинками и у греков, и у троянцев были царями и героями; карты с цифрами были простыми воинами. Сражались они так: я бросал черную и красную карту вверх, и та, что падала лицом вверх, побеждала. Историю я игнорировал, и судьба Трои решалась исключительно карточными турнирами.

За этот период болезни и одиноких игр внимание моей матери, направленное почти исключительно на меня, чуть не сделало меня маменькиным сынком – к большому неудовольствию моего отца. Я стал неким гибридом, отличным от семейной линии героев-первопроходцев Восточного Теннесси.

Генеалогическое древо моего отца весьма прославлено, хотя ныне несколько зачахло – по крайней мере, теперь оно не столь заметно. Он по прямой происходил от первого сенатора штата Теннесси, Джона Уильямса, героя сражения у Кингс-Маунтин [7]7

Одно из сражений войны за независимость, произошло 7 октября 1780 г., завершилось победой американцев над превосходящими силами британцев.

[Закрыть]; от Валентина, брата первого губернатора штата Теннесси Джона (Нолличаки Джека) Зевьера (Sevier); и от Томаса Ланира Уильямса I, первого канцлера Западной Территории (как назывался Теннесси до того, как стать штатом). В соответствии с опубликованными генеалогиями, Зевьеры происходят из маленького королевства Наварра, где один из них был подданным монархии Бурбонов. Семья разделилась по религиозному признаку: на католиков и гугенотов. Католики-Зевьеры оставили написание Xavier, гугеноты поменяли свою фамилию на Sevier, когда бежали в Англию во время Варфоломеевской ночи. Св. Франциск Ксавьер, обративший в веру множество китайцев – доблестное, но несколько донкихотское деяние, с моей точки зрения – самая значимая заявка семьи на мировую славу.

Мой дед с отцовской стороны, Томас Ланир Уильямс II, промотал состояния и свое, и жены, на безуспешную борьбу за губернаторское кресло штата Теннесси.

Ныне величественная резиденция Уильямсов в Ноксвилле превращена в сиротский дом для негров – достойный конец, надо признать.

Вопрос, который мне чаще всего задают разнообразные интервьюеры и ведущие ток-шоу: «Почему вас зовут Теннесси, если вы родились в Миссисипи?» Оправдание моего профессионального псевдонима – слабость южан влезать на свое фамильное древо – не обошла стороной и меня.

Мой отец, Корнелиус Коффин Уильямс, вырос практически без смягчающего влияния матери, так как красавица Изабелла Коффин Уильямс умерла от чахотки в возрасте двадцати восьми лет. Поэтому у него развился характер грубый и черствый. Его не смягчила и военная академия в Беллбакле, где большую часть времени он провел на гауптвахте за нарушения правил; кормили его там исключительно репой – растением, которое никогда больше не появлялось на нашем семейном столе. Поизучав год или два право в Университете штата Теннесси, он стал младшим лейтенантом во время испано-американской войны, подхватил там тиф и потерял все свои волосы. Мать утверждала, что он продолжал быть красивым до тех пор, пока не начал пить. Но те времена, когда он воздерживался от питья и хорошо выглядел, я не застал.

Пьянство, однако, не мешало миссисипскому коммивояжеру. После краткой карьеры в телефонном бизнесе он стал торговать обувью и познал популярность и успех в этой странствующей профессии, привившей ему вкус к покеру и женщинам легкого поведения – еще одному источнику страданий моей матери.

Торговля шла у него так успешно, что его «сняли» с дорог, чтобы сделать менеджером по продажам филиала Международной обувной компании в Сент-Луисе – повышение, которое и занесло нас в Сент-Луис, где размешалась штаб-квартира оптовой обувной компании, и отняло у моего отца свободу и вольницу, на которых зиждилось его счастье.

Отец переехал в Сент-Луис раньше матери, меня и Розы.

Он встретил нас на станции. Едва мы вышли из этого необычной архитектуры здания из серого камня, как на нашем пути оказался лоток с фруктами. Проходя мимо него, я протянул руку и отщипнул виноградинку. Отец пребольно щелкнул меня по руке и проревел: «Чтобы я больше тебя за воровством не видел!»

Список непривлекательных черт его личности мог бы быть очень длинным, но выше всего были две его добродетели, которые, надеюсь, передаются по наследству: абсолютная честность и абсолютная искренность, как он представлял ее себе, в делах с другими людьми.

Наш первый дом в Сент-Луисе находился на Вестминстер-плейс, очень милой улице с двумя рядами высоких деревьев по сторонам, придававшим ей почти южный вид. Роза и я завели себе друзей и вели с ними вполне нормальную детскую жизнь, играя в жмурки и «гуси, гуси» и жарким летом поливая друг друга водой из садовых шлангов. Мы жили всего в одном квартале от плавательного бассейна «Лорелея» и от кинотеатра «Уэст-Энд-лирик», и по этому кварталу мы устраивали гонки на велосипедах. Ближайшей подружкой Розы было милое дитя, мать которого делала снобистские замечания в адрес наших родителей в нашем присутствии. Помню, как она говорила: «Миссис Уильямс вечно ходит по улице, как будто она в Атлантик-Сити, а мистер Уильямс выступает с таким важным видом, словно он принц Уэльский».

Я не знаю, почему мы переехали с Вестминстер-плейс на Саут-тейлор, дом 5, может быть, потому что в квартире на Саут-тейлор было больше солнца (моя мать оправлялась от «пятна в легких»). Как бы то ни было, это был шаг вниз по социальной лестнице – о чем мы никогда не задумывались в Миссисипи; все наши прежние друзья полностью отвернулись от нас – Сент-Луис такой город, где место жительства имеет сугубо важное значение. Как и то, посещаешь ли ты частную школу, являешься ли членом загородного клуба или чего-нибудь равного ему по престижу, учишься ли танцам у Малера и владеешь ли машиной престижной марки.

Нам пришлось заводить новых друзей.

Я почти сразу сошелся с буйным парнишкой по имени Альберт Бедингер, столь же озорным, как и отпрыски Катценъяммеров. Я помню только некоторые из их проказ: как бросили камень в окно дома, где жил ребенок-инвалид; как приклеивали лимбургский сыр под радиаторы машинам на стоянке. Там еще был Лай Шоу, крепкий рыжий ирландец, получавший удовольствие, сталкивая меня в канаву – шутка, которая мне совсем не нравилась. Все свободные дни мы проводили с Альбертом, весело осуществляя задуманные им проказы. Мы были по-настоящему закадычными, друзьями.

А потом вдруг мать издала один из своих эдиктов. Альберт, якобы, оказывает на меня ужасное влияние, и я не должен больше его видеть.

Миссис Бедингер пришла в ярость, я помню, как она встретилась по этому поводу с моей матерью.

«Мой сын, – заявила она, – настоящий американский мальчик». И бросила на меня неодобрительный взгляд, ясно указывавший, что я был прямой этому противоположностью.

Я сделал одну или две жалкие попытки тайком возобновить дружбу с Альбертом, но миссис Бедингер встречала меня ледяным тоном, когда я заходил к ним, а Альберт не выказывал никаких чувств.

Эти злостные проявления снобизма «средних американцев» стали настоящим открытием для меня и для Розы и оказали травмирующее воздействие на нашу жизнь. Нам и в голову не приходило, что материальные ограничения могут отрезать нас от наших друзей. Примерно в этом возрасте, лет в десять или двенадцать, я начал писать рассказы – это была компенсация, наверное…

А теперь о моей встрече с Хейзл.

Крамеры жили за углом от нас, на соседней, очень красивой улице – на ней расположены были только частные дома, а посредине был высажен парк; улица называлась Форест-парк-бульвар.

Однажды я услышал детский крик на одной из аллей этого парка. Какие-то юные сорванцы по неизвестной причине швыряли камни в пухленькую маленькую девочку. Я бросился на защиту; мы бежали до ее дома, до самого чердака. Так началась моя самая близкая детская дружба, переросшая в романтическую привязанность.

Мне тогда было одиннадцать, Хейзл – девять. Теперь мы проводили все дни у них на чердаке. Обладая развитым воображением, мы изобретали разные игры, но главным развлечением, насколько я помню, было иллюстрирование историй, которые мы сами придумывали. Хейзл рисовала лучше, чем я, а я лучше сочинял истории.

Старая миссис Крамер, бабушка Хейзл, занимала активное и заметное место в общественной жизни Сент-Луиса. Она была членом Женского Клуба, водила блестящий новый электрический автомобиль и была чрезвычайно «стильной».

Матери сначала нравилось, что я с Хейзл, а не с Альбертом Бедингером или с другими грубыми мальчишками с улиц Лаклед и Саут-тейлор.

Рыжеволосой, с большими живыми карими глазами, с полупрозрачной кожей, Хейзл обладала чрезвычайно красивыми ногами и не по годам развитой грудью: она была склонна к полноте, как и ее мать (которая походила на шарик), но при этом довольно высока. Когда мне исполнилось шестнадцать, а ей четырнадцать, мы были примерно одного роста, и у нее стала развиваться привычка немного сутулиться, когда мы шли куда-нибудь рядом, чтобы не смущать меня несоответствием роста.

Могу честно сказать, несмотря на гомосексуальную жизнь, которую я начал вести через несколько лет: вне моей семьи она была моей самой большой любовью.

Моя мать перестала одобрять мою привязанность к Хейзл по той же причине, по которой ей никогда не хотелось, чтобы у меня были друзья. Мальчики были для нее слишком грубыми, а девочки – слишком «заурядными».

Боюсь, что также миссис Эдвина относилась и к дружбе и маленьким романам моей сестры. В ее случае это привело к гораздо более трагическим последствиям.

Миссис Эдвине гораздо больше не нравилась миссис Флоренс, мать Хейзл, чем сама Хейзл. Миссис Флоренс скрывала свое безрассудство дома большим оживлением, а выходя на улицу – некоторой манерностью. Она прекрасно и очень громко на слух играла на фортепиано, у нее был очень красивый и сильный певческий голос. Когда бы миссис Флоренс ни заходила в нашу квартиру, она усаживалась за пианино и начинала играть какой-нибудь популярный хит – естественно, совершенно непопулярный у миссис Эдвины.

Конечно, насмешки миссис Эдвины над соломенной вдовой были облечены в самые вежливые фразы.

«Миссис Флоренс, боюсь, что вы забыли о существовании у нас соседей. Миссис Эббс, что живет над нами, часто жалуется, когда Корнелиус только поднимает свой голос».

На что миссис Флоренс отвечала обычно, что пускай миссис Эббс со своего верха катится прямо ко всем чертям со всеми своими потрохами…

В последний раз, когда я был в Сент-Луисе, на Рождество, мой брат Дейкин возил меня по всем тем местам, где мы жили в детстве. Очень была грустная экскурсия. Вестминстер-плейс и Форест-парк-бульвар потеряли всю видимость своего шарма, существовавшую в двадцатые годы. Старые большие усадьбы превратились в неказистые меблирашки или были снесены, уступив свое место неописуемым двухквартирным и небольшим многоквартирным домам.

Дом Крамеров исчез: все они, включая любимую мою Хейзл, к тому времени умерли.

В этой моей «вещице» все вышесказанное может служить преамбулой к истории моей большой любви к Хейзл, хотя и совершенно неадекватной предмету…

В юности, в возрасте шестнадцати лет, когда мы жили в Сент-Луисе, в моей жизни произошло несколько важных событий. Именно на шестнадцатом году я написал «Месть Нитокрис», вышла моя первая публикация в журнале, и журнал этот назывался «Фантастические сказки». Рассказ мой не был опубликован до июня 1928 года. В этот год мой дед Дейкин взял меня с собой в путешествие по Европе с большой группой леди – членов епископальной церкви из дельты Миссисипи, но об этом – позже. И на том же шестнадцатом году возникли мои глубокие нервные проблемы, которые вполне могли бы превратиться в кризис, столь же расшатывающий здоровье, как тот, что лишил разума мою сестру, когда ей перевалило за двадцать.

В шестнадцать я учился в высшей школе университетского городка, а семья жила в тесной квартирке на Инрайт-авеню, 6254.

Университетский городок – не самый модный из пригородов Сент-Луиса, а наши соседи, хотя и были лучше, чем соседи Уингфилдов в «Стеклянном зверинце», но только ненамного: это был, большей частью, район многоквартирных, похожих на ульи, домов, пожарных лестниц и трогательных маленьких лоскутков зелени среди сплошного бетона.

Мой младший брат, Дейкин, самый упрямый энтузиаст любого дела, за которое брался, превратил наш лоскуток зелени возле дома в удивительный маленький огород. Если бы в нем росли цветы, то они, увы, были бы заслонены буйной порослью кабачков, тыкв и прочей съедобной флоры.

Я бы, конечно, повсюду рассадил кусты роз, но сомневаюсь только, что розы бы выросли. Непрактичность, можно сказать – фантастическая непрактичность – моей юности не должна была довести меня до добра; и за все годы в Сент-Луисе я не могу вспомнить ни одной розы, за исключением двух живых Роз моей жизни – бабушки Розы О. Дейкин и, конечно, сестры Розы Изабеллы.

Самая серьезная проблема моей юности приняла форму патологической застенчивости. Мало кто сейчас знает, что я всегда был – и остался, когда уже стал крокодилом – предельно застенчивым созданием, только в мои крокодильи годы это компенсировалось типичной уильямсовской сердечностью и шумливой – а иногда взрывной – яростью в поведении. В школьные годы у меня такой маски, такой личины не было. Именно в университетском городке у меня выработалась привычка вспыхивать, как только мне посмотрят в глаза, как будто именно в глазах я прятал свою самую ужасную или постыдную тайну.

Вам не составит труда угадать, что это была за тайна, а по ходу этой «вещицы» я предоставлю вам кое-какие намеки – все чистая правда.

Я помню случай, положивший начало этой привычке. По-моему, это было на уроке планиметрии. Я посмотрел через проход и увидел, что темноволосая красивая девушка смотрит мне прямо в глаза, и внезапно почувствовал, что мое лицо пылает. Я стал смотреть вперед, но лицо пылало все сильнее и сильнее. «Боже мой, – подумал я, – я вспыхнул, потому что она посмотрела прямо мне в глаза – или я ей – а что, если это будет происходить каждый раз, когда я буду смотреть в глаза другому человеку?»

Как только эта кошмарная мысль пришла мне в голову, она немедленно реализовалась в действительности.

Именно после этого случая и без каких-либо периодов выздоровления я в течение последующих четырех-пяти лет вспыхивал всегда, когда пара человеческих глаз, мужских или женских (женских чаще, потому что моя жизнь проходила в основном среди представительниц этого пола) смотрела мне в глаза. Я мгновенно чувствовал, что мое лицо вспыхивает и горит.

Я был очень слабым юношей. Не думаю, что в моем поведении было хоть что-нибудь женственное, но где-то глубоко в моей душе была заточена девочка, постоянно вспыхивающая школьница, похожая на ту, про которых кто-то сказал: «Она дрожит от одного косого взгляда». Этой школьнице, заточенной в моем потайном «я» – в моих потайных «я» – не нужно было и косого взгляда, ей хватало простого.

Эта особенность заставила меня избегать глаз моей любимой подруги – Хейзл. Это случилось внезапно, и сама Хейзл, и ее мать, миссис Флоренс, должно быть, были шокированы и озадачены этой моей новой странностью. Только ни одна из них не позволила себе высказать какие-либо замечания.

Однажды в переполненном трамвае после напряженного молчания с моей стороны Хейзл сказала мне: «Том, ты же знаешь, я никогда не скажу ничего, что бы обидело тебя».

Это было правдой: Хейзл никогда, никогда не произнесла ни одного обидного слова за одиннадцать лет нашей тесной дружбы, которая – с моей стороны – созрела в полную эмоциональную зависимость, более известную под названием любовь. Миссис Флоренс любила меня, как сына, мне кажется, и всегда разговаривала со мной, как со взрослым, о своей собственной одинокой и трудной жизни с родителями-тиранами в их большом доме на фешенебельной улице – сразу за углом от многоквартирных домов и пожарных лестниц.

Где-то в возрасте, который называют пубертатным, я впервые осознал, что испытываю сексуальное влечение к Хейзл. Произошло это в кинотеатре «Уэст-Энд-лирик» на бульваре Делмар. Я сидел с ней рядом, и когда началось кино, внезапно осознал, что у нее голые плечи, мне захотелось коснуться их, и я почувствовал возбуждение.

В другой раз мы летней ночью ехали на машине вдоль «аллеи влюбленных» в Форест-парке с миссис Флоренс и одной ее не самой скромной подругой, когда свет фар зеленого «Паккарда» Хейзл выхватил из темноты молодую парочку, слившуюся в очень долгом и страстном поцелуе, и подруга расхохоталась и сказала: «Спорю, что он засунул ей в глотку не меньше метра своего языка!»

Эта леди накануне лета частенько развлекались, катаясь на машине по парку вдоль «аллеи влюбленных» и останавливаясь на вершине Холма Искусств, где молодые парочки любили обмениваться более чем крепкими объятиями.

Нам было весело, мне – оттого, что я был этим шокирован.

Как-то вечером я пригласил Хейзл покататься на речном пароходике – на ней было бледно-зеленое шифоновое вечернее платье без рукавов, мы поднялись на темную верхнюю палубу, я положил свою руку на эти соблазнительные плечи – и «кончил» в свои белые фланелевые брюки.

Как мне было стыдно! Никто из нас «не заметил» этого мокрого пятна на моих брюках, но Хейзл сказала: «Давай останемся и погуляем здесь, танцы нам сейчас совсем ни к чему…»

Ночные прогулки на пароходах были популярным развлечением в тридцатые годы в Сент-Луисе, и однажды у меня было свидание с юной леди из весьма знаменитой семьи Шото, семьи, ведущей свою родословную еще с тех времен, когда Сент-Луис был французской территорией в Штатах. По-моему, с нами была еще Роза.

Я был совершенно очарован красотой мисс Шото, и на следующий уик-энд – я тогда работал в обувной компании – пригласил ее еще раз и получил вот такой отказ: «Спасибо тебе, Том, только у меня очень тяжелый случай аллергии на розы».

Наверное, она имела в виду вовсе не мою сестру, а настоящие розы, но больше я ей свиданий не назначал. Она уже считалась вышедшей в свет, и я рассчитал, что по своему социальному положению не могу назначать свиданий такой девушке в ее первый светский сезон.

Что-то мне никак не удается следовать хронологии.

Снова ловлю себя на том, что перепрыгиваю к тем временам, когда мне было шестнадцать и дедушка повез меня в Европу, где произошел один удивительный эпизод.

Дедушка взял на себя все расходы по моему путешествию. Но отец дал мне сто долларов на карманные расходы. (Их вытащил у меня карманник в Париже – на Эйфелевой башне.)

Вся дедушкина группа отплыла на «Гомерике», который некогда был флагманом пассажирского флота кайзера Вильгельма. Отплывали мы ночью, это было гала-отплытие, с духовым оркестром, и даже не с одним, с цветными бумажными гирляндами между кораблем и берегом. По-моему, там еще была масса воздушных шариков и, конечно, криков, смеха и выпивки. Все, как у Скотта и Зельды Фицджеральд.

Особенно мне запомнилась Пинки Сайкс с ее крашенными рыжими стрижеными волосами, туфлями на высоченных каблуках и ее невероятное оживление. Она стояла на палубе рядом со мной и дедом, когда корабль прогудел «all ashore». Пинки, свободный цветок Юга, разменяла, по-моему, уже пятый десяток. Естественно, что она осталась свободной, потому что в юные года она была, наверное, сногсшибательным созданием. Она и сейчас была сногсшибательной – хотя скорее гротескной – в своем макияже, доблестно преуменьшающая свой настоящий возраст за счет высоченных каблуков, коротеньких юбочек и девчачьих платьиц.

Я обожал мисс Пинки. Даже моя болезненная застенчивость не мешала мне не бояться ее.

В первый день в море я впервые попробовал алкоголь. Это был зеленый мятный ликер, предложенный мне в баре на палубе.

Через полчаса я почувствовал ужасный приступ морской болезни и находился в этом состоянии целых пять дней путешествия – в каюте без иллюминатора и почти без всякой вентиляции – наша группа плыла не первым классом.

Среди пассажиров была учительница танцев, и самым счастливым временем моего первого пересечения Атлантики тем летом 1928 года, насколько мне помнится, было время, когда я с ней танцевал – особенно вальсы. Я в те дни был превосходным танцором, и мы «все плыли по полу: и плыли, и плыли», как это описала бы Зельда.

Учительница танцев была юной леди лет двадцати семи, и она получала большое удовольствие, открыто флиртуя с неким Кэптеном Де Во из нашей группы. Помню один таинственный ночной разговор. То есть, таинственным он был для меня, таинственным и тревожащим, и я помню его с необыкновенной ясностью.

Кэптену Де Во не нравилось, что я так много времени провожу с учительницей танцев. Однажды вечером мы все трое сидели за небольшим столиком в баре, дело было где-то ближе к концу путешествия, Кэптен посмотрел на меня и спросил у учительницы танцев: «Ты знаешь, что его ждет впереди?»

Она ответила: «В семнадцать ни в чем нельзя быть уверенным».

Вам, конечно, понятно, о чем они говорили, но в то время я был озадачен – по крайней мере, мне так казалось.

Мы приближаемся к началу самого ужасного, чуть не доведшего меня до сумасшествия, кризиса, случившегося со мной в те молодые годы. Боюсь, что охватить его полностью будет трудно.

Он начался, когда я один шел по бульвару в Париже. Я попытаюсь описать его, потому что он сыграл большую роль в моем психологическом состоянии. Внезапно мне стало ясно, что процесс мышления является ужасно сложной тайной человеческой жизни.

Я почувствовал, что иду все быстрее и быстрее, пытаясь опередить эту идею. Она уже превратилась в фобию. Я шел все быстрее, уже начал потеть, сердце тоже ускорялось и ускорялось, и к тому времени, когда я подошел к отелю «Рошамбо», где жила наша группа, я превратился в дрожащую, насквозь пропотевшую развалину.

Целый месяц нашего путешествия был наполнен для меня этой фобией процесса мышления, фобия росла и росла, и я был уже на волоске от полного сумасшествия.

Мы отправились на прекрасную экскурсию вниз по извилистому Рейну, от городка где-то в Северной Пруссии до Кельна.

По обеим сторонам нашего речного кораблика с открытыми палубами проплывали лесистые холмы, на многих из которых стояли средневековые замки с башнями.

Я замечал все это, хотя буквально сходил с ума.

Главной туристской достопримечательностью Кельна был древний собор – самый красивый собор из всех виденных в моей жизни. Он, конечно, был готическим и очень изящным и лиричным для прусского собора.

Моя фобия процесса мышления достигла своего пика.

Мы вошли в собор, затопленный прекрасным цветным светом, льющимся через большие витражные окна.

Задыхаясь от ужаса, я преклонил колени для молитвы.

Я стоял на коленях и молился, когда вся группа уже ушла.

А потом случилось нечто таинственное.

Позвольте мне сказать, что я не предрасположен верить в чудеса или в приметы. Но то, что случилось, было чудом, причем религиозной природы, и уверяю вас, я не претендую на святость, рассказывая вам о нем. Мне показалось, что невесомая рука коснулась моей головы, и в то же мгновение фобия отлетела легко, как снежинка, хотя давила она на мою голову с огромной тяжестью чугунной плиты.

В семнадцать лет у меня не было сомнений, что моей головы коснулась и изгнала из нее фобию, чуть не доведшую меня до сумасшествия, рука Господа нашего Иисуса Христа.

Дедушка ужасно испугался, когда я исчез из поля его зрения и выяснилось, что никто из нашей группы достойных леди меня не видел. Он никогда не ругался, даже не повышал голоса, но когда я пришел, он сказал: «Боже, как мы были напуганы, Том, когда вернулись в автобус, а тебя нет. Одна леди сказала, что ты ушел из собора и мы найдем тебя в отеле».

Целую неделю после этого я чувствовал себя просто великолепно, и только тогда начал получать удовольствие от первого своего путешествия по Европе. Бесконечные хождения по картинным галереям мне все еще интересны только местами и краткими моментами, а в остальное время кажутся ужасно утомительными.

Фобия «процесса мышления» не повторялась примерно неделю, и физическая усталость начала проходить вместе с ней.

Последней заметной точкой нашего путешествия был Амстердам, или точнее, Олимпийские игры, проводившиеся в тот год в Амстердаме. Наша группа посетила какие-то конные состязания, и именно на них моя фобия вернулась ко мне – правда, ненадолго и уже ослабевшая.

Думая, что «чудо» в Кельнском соборе навсегда изгнало ее, я ужасно испугался, хотя она вернулась и в более слабой форме.

Той ночью я шел один по улицам Амстердама, и в этот раз произошло второе чудо, унесшее остатки моего ужаса. На этот раз чудо произошло в форме сочинения небольшого стихотворения. Это стихотворение, может быть, и не очень хорошее, за исключением двух последних строчек, но позвольте мне процитировать его, потому что оно легко всплывает у меня в памяти.

Этот небольшой стишок есть осознание того, что ты один среди многих других своего рода – очень важное, может быть, самое важное, по крайней мере с точки зрения равновесия разума – осознание того, что ты член многочисленного человечества с его многообразными нуждами, проблемами и чувствами, не какое-то уникальное создание, а один из множества себе подобных; подозреваю, что это самое важное осознание для всех нас именно теперь, при любых обстоятельствах, но особенно – сейчас. Момент осознания того, что мое существование и моя судьба могут раствориться так же легко, как зола, разбросанная в сильный снегопад, восстановило для меня, при совершенно других обстоятельствах, мое переживание в Кельнском соборе. И мне кажется, что оно было продолжением этого переживания, его развитием: сначала – касание мистической руки одинокой страдающей головы, затем – мягкий урок или демонстрация того, что голова, несмотря на достигший пика кризис, остается тем не менее одной головой – в толпе других.

Вернувшись из Европы, я еще год должен был ходить в школу университетского городка Сент-Луиса. Жизнь стала немного легче, чем раньше. Прежде всего помогла школьная газета – по просьбе преподавателя английского, попросившего меня рассказать о моих путешествиях по Европе, я написал серию статеек, ни одна из которых не упоминала ни чудеса в Кельне и Амстердаме, ни сам кризис; тем не менее, это позволило мне занять определенное положение среди сотоварищей – не только как самого робкого в школе, но и как единственного, кто путешествовал за границей.

Я по-прежнему не мог громко говорить в классе. И учителя перестали спрашивать меня, потому что если меня спрашивали, я мог издавать только едва слышные звуки – горло буквально деревенело от панического страха.

А что касается той самой фобии, фобии пугающей природы мозговой деятельности, то она больше никогда не возникала.

Позвольте привести вам еще одну откровенную правду. Я никогда не сомневался в существовании Бога, никогда не пренебрегал возможностью преклонить колени для молитвы, если ситуация (а они возникают часто) кажется, с моей точки зрения, достаточно критической, чтобы заслуживать внимания Господа, и, как хотелось бы, Его вмешательства.

Некоторые циники из вас будут теперь думать, что я соревнуюсь с Мэри Пикфорд, которая написала книгу под названием «Почему бы не испытать Бога?» [9]9

Нью-Йорк, 1934 г.

[Закрыть]

Не возражаю. Я достаточно стар, чтобы любить Мэри Пикфорд, если это относится к делу.