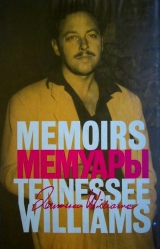

Текст книги "Мемуары"

Автор книги: Теннесси Уильямс

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)

Я могу как бы нечаянно опустить большую часть воспоминаний о необычно тесных отношениях между Розой и мной. Некоторые пытливые театральные критики уже подметили, что истинной темой моего творчества является «инцест». У меня с сестрой были тесные отношения, совершенно незапятнанные никаким плотским знанием. Дело в том, что физически мы стеснялись друг друга, между нами не было обычной физической близости того сорта, что наблюдается в семейных отношениях у средиземноморских народов. И все же наша любовь была – и остается – самой глубокой любовью нашей жизни, что компенсировало, наверное, отказ от внесемейных привязанностей.

В годы, когда я работал в Обувной компании и был студентом университета штата Миссури, мы с сестрой проводили вместе практически все вечера – кроме тех, когда я был с Хейзл.

Что мы делали? Фланировали по торговым улицам университетского городка. Это был своего рода ритуал – с пафосом, который, я вас уверяю, совершенно отсутствует и в « Зверинце», и в рассказе «Лицо сестры в сиянии стекла», по которому написан «Зверинец».

Мне кажется, что чаще всего мы фланировали по Делмар-стрит – длинной улице, начинавшейся в центре Сент-Луиса, проходившей сквозь университетский городок и убегавшей куда-то за город. Мы всегда останавливались у киоска с газировками – Роза необычайно любила газировку с травяными экстрактами, особенно жаркими лешими вечерами. А до и после этого киоска мы разглядывали витрины. Страстью Розы – как и Бланш – были платья. А вдоль всей той части Делмар-стрит, что прорезала университетский городок, были маленькие магазинчики с освещенными вечерами витринами, в которых выставлялись женская одежда и аксессуары. Гардероб у Розы был небогат, и ее разглядывание витрин был сродни заглядыванию голодного ребенка в ресторан через незашторенные окна. Ее вкус в одежде был безупречным.

– Как тебе этоплатье, Роза?

– Нет, нет, это слишком липучее. Вот это – очень миленькое.

Наши вечерние экскурсии продолжались по часу-полутора, и хотя, как я заметил, физически мы стеснялись друг друга – даже руками не соприкасались, разве только танцуя в своей квартире на Энрайт – когда мы возвращались домой, я провожал ее в спальню, чтобы не прерывать нашу не очень связную болтовню. Я чувствовал себя почти как дома в ее комнате, обставленной гарнитуром мебели цвета слоновой кости, приобретенным вместе с «меблированной квартирой» на Вестминстер-плейс, когда мы впервые приехали в Сент-Луис в 1918 году.

Это была единственная привлекательная комната в квартире – или мне так казалось, потому что это была комната сестры?

Я уже упоминал, что мы танцевали с нею.

Роза учила меня танцевать под стоячий (без раструба) граммофон, абориген нашего дома он был куплен еще в Миссисипи и привезен в Сент-Луис при переезде, приведшем к столь катастрофическим последствиям.

Отец снял наше первое настоящее жилье в Сент-Луисе – очаровательный двухэтажный домик в георгианском стиле в Клейтоне, пригороде, в одном или в двух кварталах от Университета Вашингтона. Улица называлась Першинг-стрит, и прямо через дорогу от нас стоял дом Вирджинии Мур, потрясающего поэта того времени; ее брат интересовался Розой и несколько раз назначал ей свидания. Я помню, как ходил по Клейтону и распространял листовки в его поддержку во время катастрофической для него выборной кампании. Он проиграл выборы и неожиданно для всех был помещен в клинику нервных болезней. Когда его оттуда выписали, он покончил с собой, и Роза потеряла поклонника.

Тем летом я показывал свои юношеские стихи Вирджинии Мур, и она была очень милосердна – одно из них тактично похвалила.

Когда мы жили на Першинг-стрит в снимаемом доме, разум Розы снова начал ускользать. Хотя и не резко, но непрерывно.

Я помню катание на машине с друзьями где-то за городом. Мы – то есть я и наши друзья – начали смеяться над неадекватным поведением одной нашей знакомой, которая сошла сума Роза, сидевшая на заднем сиденье, внезапно стала серьезной и вся напряглась.

– Нельзя смеяться над безумием, – упрекнула она нас. – Это хуже, чем смерть.

Тоже самое сказала мама, когда ей сообщили, что у Розы dementia praecox. Не очень приятно, вспоминая этот год, сознавать, что Роза знала о своем психическом расстройстве, а я не был добр к ней. Меня можно понять – впервые в жизни я оказался в компании молодых друзей, и наслаждение от моих отношений с ними занимало меня настолько, что я не смог разглядеть тень, падавшую на Розу. В ее поведении начали появляться маленькие эксцентричности. Дома она была очень спокойной, боюсь, она страдала от бессонницы. У нее появилась странная привычка каждую ночь, ложась спать, выставлять за дверь кувшин с ледяной водой.

Пока я отдалялся от сестры, она сближалась с нашим маленьким бостонским терьером Джиггзом, все время брала его на руки, обнимала, так что миссис Эдвина частенько говорила ей:

– Роза, отпусти Джиггза, ему хочется побегать.

А потом наступил один буйный выходной, когда мать с отцом уехали в Озарки, насколько я помню, и мы с Розой остались в доме вдвоем. Я решил развлечь группу моих новых молодых друзей. Один из них напился – а может быть, и все – но конкретно этот был пьянее всех остальных вместе взятых, он пошел к телефону, начал звонить незнакомым людям и выкрикивать им неприличные ругательства.

Когда родители вернулись, Роза рассказала им об этой буйной вечеринке, о грязных ругательствах и о том, что мы напились.

Миссис Эдвина предупредила меня, что ни один человек из этой компании больше никогда не переступит порога нашего дома.

Для меня это было сокрушительным ударом, потому что среди этих людей был мой первый настоящий друг в Сент-Луисе – блестящий, талантливый, прекрасный поэт Кларк Миллс (Макберни).

После всего случившегося произошло вот что. Я спускался по лестнице, а Роза как раз поднималась по ней. Мы встретились на лестничной площадке, я повернулся к ней, как разъяренная кошка, и прошипел:

– Ненавижу один вид твоей старой морды!

Молча, застыв, сгорбившись, стояла она в уголке площадки, а я сбежал вниз и выскочил из дома.

Думаю, это был самый жестокий поступок, который я совершил – его мне не искупить никогда.

(Как время пронизало эту «вещицу», и какое долгое время!)

Время – поток, шоу без перерыва,

Птица пропела: «Идите», и шли мы…

По этим строчкам вы вполне можете видеть, почему я никогда не называл себя поэтом.

Я уже говорил вам, что в университете Вашингтона у нас был маленький поэтический клуб? Молодых людей в нем было только трое, остальные – девушки, и довольно милые, из семей, владевших в нашем округе самыми элегантными домами.

Три молодых поэта – в порядке убывания таланта – это Кларк Миллс, Уильям Джей Смит и автор этих мемуаров.

Из прелестных девушек, которые обеспечивали прохладительные напитки и общий декор, я помню только Бетти Чепин и имя самой богатой из них – Луиза; однажды она на своем лимузине отвезла нас на балет.

Смит был самым красивым из нас, мальчишек, он превратился в «выдающегося поэта» и теперь обучает молодежь этому необучаемому искусству в Колумбийском университете.

Талант Кларка очень ярко расцвел именно в эти ранние годы. Он опубликовал книгу стихов в обложке – «Январское скрещение», собрание оригинальностей, украшенное тончайшим воображением и развитым вкусом. Он был специалистом в области французского языка, в Париже, в Сорбонне, получил ученую степень и написал работу о французском литераторе Жюле Ромене, труды которого я не мог читать ни по-французски, ни на каком другом языке. Лучше бы Кларк посвятил себя своим собственным стихам. Его может извинить только то, что он сделал лучший (на мой беспристрастный взгляд) перевод «Пьяного корабля» Рембо. Особенно хорош был его перевод последнего стиха этого величайшего произведения Рембо:

Кларк единственный, кто обращал серьезное внимание на мои попытки стихосложения. Его вкус был безупречен, но проявлялся очень деликатно. Когда я не слишком увлекался экстравагантностями, свойственными любому самоуверенному невежде, он говорил: «Мне нравится, Том», но если я писал витиевато, он заявлял: «Том, это чересчур легко».

Где-то в начале шестидесятых, одним из вечеров, я стоял у своей манхэттенской квартиры на Восточной шестьдесят шестой улице, когда Кларк, как привидение, появился на тротуаре и остановился рядом со мной. Была зима, и в своем темном пальто он выглядел уныло-академически. Поскольку Фрэнки или только что умер, или умирал, я не мог естественно и свободно общаться с Кларком. Я только подумал: «Наверное, он уже знает, что я стал гомосеком», и разговор получился кратким и смущенным – к сожалению.

– Привет, Том.

– Это ты, Кларк?

– Да.

– Что поделываешь?

Он сказал мне, что работает в Хантер-колледже, терпеливо постоял со мной еще немного, но я не нашел в себе силы сказать: «Заходи, Кларк». И призрак юности, кивнув головой, продолжил свой путь в зимних сумерках.

Уверен – он понял, что происходило со мной.

Когда-нибудь, наверное, он вынырнет поэтом из этого состояния, так похожего на зимнюю спячку…

Талант Смита созрел на более или менее правильных строчках; они мне нравятся, потому что мне нравится Билл, но увы, они меня не волнуют.

Вернемся в Сент-Луис, в тридцатые годы.

У Розы появился «серьезный» ухажер. Это был клерк из младшего состава Международной обувной, молодой человек очень представительной наружности, воспитанный, и, вероятно, с большими и не слишком щепетильными амбициями. В течение нескольких месяцев он был очень внимателен к Розе. Они встречались, думаю, несколько раз в неделю, все у них шло «стабильно», а Роза вздрагивала каждый раз, когда звонил телефон, надеясь, что это ее молодой человек.

Все это было в тот период, когда положение отца как торгового менеджера филиала Международной обувной было прочным, даже растущим, по крайней мере – постоянным и обещающим.

Но отец вел себя на своем посту непозволительно безответственно. И дом, и Компанию очень тревожило его поведение по выходным. Его не выбрали в Исполнительный совет компании, несмотря на то, что он был самым лучшим и самым популярным торговым менеджером Международной обувной и единственным, кто мог произносить речи. Его выступления были красноречивыми – но не острыми. Он не так много рассказывал о своих ораторских успехах, но думаю, очень ими гордился. Отец поднимался на трибуну перед собравшимися торговцами, в точности как его политические предшественники, боровшиеся за высшие посты в Восточном Теннесси:

– А теперь, ребята, вспомним, как нам приходилось туго, когда на завтраку нас была только сигарета…

Наверное, что-нибудь в этомроде – и его любили.

Но произошел скандал – эпизод с ночным покером в отеле «Джефферсон», когда отец потерял ухо, которое пришлось восстанавливать с помощью пластической хирургии. Это стало началом конца надежд отца войти в Совет Международной обувной…

Это положило конец и свиданиям Розы с красивым и не слишком щепетильным амбициозным ухажером, который сразу перестал быть потенциальным мужем.

Сердце ее разбилось, и именно после этого начались таинственные желудочные проблемы.

Но вы не знаете Розу, и никогда не узнаете, разве только через эту «вещицу», потому что Лаура в «Зверинце»была похожа на Розу только тем, что тоже была «не такая», во что не верила старая рысь – Аманда. Как я уже говорил, еще немного можно узнать о ней из рассказа «Лицо сестры в сиянии стекла».

В настоящее время – сверкают «блицы», мор напал на мотыльков, а Бланш засадили в психушку…

Однажды вечером отец, с хмурым видом сидя в «солнечной» комнате нашей квартиры на Энрайт, позвал Розу: «Дочка, иди сюда, я хочу обсудить с тобой кое-что».

Он сказал ей, что над ним нависла опасность потерять работу в Международной обувной – дело было уже после случая с ухом – и что она должна быть готова сама заботиться о себе.

Каким-то образом – точно я не знаю – Роза получила работу в регистратуре у одного молодого дантиста. Работа продолжалась всего один день и закончилась почти на патетической ноте. Моя сестра оказалась неспособной правильно писать адреса на конвертах, молодой дантист уволил ее, она с плачем побежала в туалет и заперлась там.

Нам позвонили домой, пришлось идти и уговаривать ее покинуть это место уединения.

В 1937 году Розу перевели в государственную психиатрическую лечебницу в Фармингтоне, штат Миссури. Мы поехали навестить ее.

– Том, давай я покажу тебе мою палату.

Она провела меня по палате; в это невозможно было поверить – узкие койки, твердые деревянные скамьи! Под одной из скамей лежала молодая девушка – ее всю выгнуло, и в таком положении она застыла.

– Роза! Что с ней?

(Боже мой, ну и вопрос!)

Не изменив выражения лица, с улыбкой, Роза ответила:

– Она себя сегодня плохо ведет, вот и все.

Много лет спустя, в году сорок девятом-пятидесятом Роза жила с компаньонкой-сиделкой на ферме вблизи психлечебницы – трагически успокоенная лоботомией, проведенной в конце тридцатых.

Я устроил ей и ее фермерше-сиделке поездку в Ки-Уэст, в гости. Там со мной тогда жил дедушка.

Когда пришла машина, дед заторопился на крыльцо.

– Роза, это дедушка!

– Нет, нет, нет! – закричала она. – Это старый мошенник, самозванец!

Этот катастрофический визит продолжался всего четыре дня, за которые она не съела ни крошки, за исключением баночки супа быстрого приготовления и баночки тушенки, и то только тогда, когда банки открывал лично я…

В это время ей всюду мерещились «преступные звери» – как она их называла. За что бы она ни бралась, если это можно было трясти, она немедленно начинала трясти, чтобы выгнать оттуда «преступных зверей». На дом упала мрачная тень, несмотря на великолепную погоду той ранней весной в Ки-Уэсте. От дальнейших потрясений пришлось отказаться; Розу и ее спутницу отвезли обратно на миссурийскую ферму…

В это время Роза писала письма – практически каждый день.

Помню, что одно из них начиналось со слов: «Сегодня солнце встало, как пятидолларовый золотой!»

Она обожала всех маленьких – детишек с фермы, канарейку (особенно), и в каждом из ее детских маленьких писем сообщались новости о них, например: «Чи-чи (канарейка) сегодня, кажется, счастлива».

«Сегодня мы ездили в город и я купила шампунь „Пальмолив“ для моей славной шевелюры».

Вскоре я перевел ее в дорогое заведение под названием «Институт Жизни» в Хартфорде, штат Коннектикут. Когда я приехал к ней туда спустя несколько месяцев, то пришел в ужас – и в ярость – мне сказали, что Розу поместили в палату для буйных! Что она, якобы, сбила с ног старую женщину.

Я потребовал немедленно отвести меня к Розе.

– Я не сбивала ее, – сказала Роза, а она никогда не лжет, – я просто толкнула ее, и она упала. Она каждую ночь приходила ко мне в палату, и я не могла спать.

Я немедленно сообщил администрации этого «Института Жизни», что Роза покидает их заведение.

Мы несколько часов добирались на машине до Стоуни-Лодж в Оссининге, где Роза находится и сейчас; это симпатичный санаторий, у нее там своя приличная комната с обоями в цветочек. Санаторий стоит на высоком утесе над верхним течением Гудзона, и пейзажи кругом просто великолепны.

Этот поступок – лучшее, что я сделал в жизни – он стоит наравне с кое-какими моими работами.

Я подарил Розе попугайчика, помня, как она была привязана к канарейке, когда жила на ферме. Он стал ее любимцем. Когда бы я ни отвозил ее обратно в Стоуни-Лодж после наших прогулок, она всегда говорила мне, как только выходила из машины: «Том, ты не хочешь пойти взглянуть на моего попугайчика?»

Он благоденствовал в течение нескольких лет.

А потом, во время одной из наших прогулок Роза показалась мне очень встревоженной, и когда мы в санатории вышли из машины, не пригласила меня пойти взглянуть на птичку.

– Мы не пойдем глядеть на попугайчика, Роза?

– Нет, не сегодня, – ответила она. – Он плохо себя чувствует.

Я настоял, мы пошли в ее комнату, мертвый попугайчик лежал на полу своей клетки – санитарка рассказала мне, что он мертв уже несколько дней, но Роза не позволяет забрать его.

Несколько раз после этой трагической кончины я пытался подарить ей другого попугайчика, но она всегда отказывалась.

Роза никогда не принимала и никогда не примет смерть. И все же она однажды сказала: «Всю ночь шел дождь. Мертвые спускаются к нам с дождем».

– Ты хочешь сказать, их голоса?

– Да, конечно, их голоса.

Когда моя подруга Мария упоминала Розу в своих письмах, она всегда писала о ее прекрасных, разрывающих душу, глазах.

А сейчас Мария отказывается разговаривать со мной по телефону. Противоречия в самых лучших из друзей могут оказаться безграничными…

Или почти безграничными.

Мне кажется, причина недовольства Марии заключается в том, что мой агент, Билл Барнс, правильно понял, что мы больше не можем откладывать постановку «Крика»,пока Пол Скофилд не почувствует готовность взять на себя официальные обязательства и назначить конкретное время для постановки в Англии. С сожалением я молча согласился с этим мнением, и вскоре все «права» были переданы Дэвиду Меррику. Питер Гленвилл был назначен режиссером.

Мария – леди Сен-Жюст – женщина исключительной верности. Она почувствовала, что наш друг Чак Боуден предан, а будучи романтиком, не могла понять острой необходимости в театральном мире соглашений и контрактов, скрепленных подписями и печатями.

Никто и никогда так не сердился на мои колебания, робость и слабость, как я сам – за исключением Марии. Она всегда считала, что из-за них я изменяю себе как художнику.

Она внезапно прекратила отвечать на мои письма. Потом стало «ее нет дома» для всех моих трансатлантических звонков – и на Джеральд-роуд в Лондоне, и в Уилбери.

Не стоит говорить, как я был всем этим огорчен, потому что в это время только Мария, сестра Роза и Билл Барнс были близки и любезны моему сердцу.

Я остаюсь в Нью-Йорке еще на два-три дня, а потом, посмотрев ввод Пег Мюррей в «Предупреждение малым кораблям»,отправлюсь в недавно обставленную квартиру в Новом Орлеане. Если, конечно, мамины доктора не скажут, что ее состояние критическое или предсмертное и мне не придется отправиться в город, которого боюсь – в Сент-Луис.

Буду я сопровождать Билла Барнса в конце августа на кинофестиваль в Венецию или нет, будет зависеть от того, смогу ли я завлечь к себе в гости на Лидо Марию.

Если не удастся, я останусь в Новом Орлеане, чтобы хорошенько отдохнуть – мне это совершенно необходимо перед следующей постановкой «Крика», репетиции которого должны начаться, как я надеюсь, примерно через месяц.

Ночью после премьеры «Крика»в Нью-Йорке я полечу в Италию и останусь с чудесными тамошними людьми на неопределенный срок; надеюсь, мне удастся найти маленькую ферму, о покупке которой я уже давно мечтаю, выращивать там гусей и коз, наняв привлекательного молодого шофера-садовника, – и плавать, плавать.

Вчера меня очень встревожил конфуз в Новом Театре. Честно, как перед Богом – я не заметил перерыва после окончания первого спектакля. Я хочу сказать, что вышел из мужской грим-уборной, уже когда услышал аплодисменты к началу первого акта. Моя «плохо выученная роль» тоже тревожила меня. И если задние ряды были заняты – правда, этого не было пока ни на одном спектакле – то сомневаюсь, что меня было слышно.

Моя проблема, как мне кажется – дыхание. Концы предложений совсем пропадают – мне не хватает дыхания.

И все же мне хлопали. Думаю, во мне есть что-то узнаваемое, как и в Доке – независимо от того, слышно, что я говорю, или нет.

Решено, что спектакль продержится все лето. Должен продержаться. Думаю, постановка «Крика»будет зависеть от моей способности «везти на себе воз» и в течение пяти месяцев играть спектакль, получивший «смешанные» отзывы – это вполне престижное завершение – и оно станет опорой более крупному проекту.

8

Поздней весной 1947 года, вернув деда на его обычное место жительства в отель «Гейозо» в Мемфисе, я на машине отправился в Нью-Йорк, где вовсю шла подготовка к постановке «Трамвая».

В Нью-Йорке я снова оказался с Санто, но на этот раз наше совместное пребывание было кратким. Я увидел постановку Элиа Казана по пьесе Артура Миллера «Все мои сыновья», и был под таким впечатлением от его воплощения этой символической драмы, от той жизненной силы, которую ему удалось вложить в нее, что умолил Одри Вуд и Айрин Селзник сделать все возможное, чтобы он был режиссером « Трамвая».Именно его жена, Молли Дей Тэчер Казан, мой старый друг, первой прочла пьесу. Элиа сопротивлялся идее взять на себя постановку, но она победила, и контракт был подписан.

Завершив эту важную часть работы, мы с Санто отправились на мыс Кейп. Мы сняли бунгало прямо у воды, где-то между Норт-труро и Провинстауном. (Мы назвали дом «Ранчо Санто» и на фасаде прибили дощечку с этим названием.) Гостей пришлось ждать недолго; пожить в нашем простом бунгало приехали Марго Джонс и ее подруга, Джоанна Албус. По сторонам большой комнаты стояли две двухэтажные кровати; дамы спали на одной из них, мы с Санто – на другой; огненная вода потреблялась в больших количествах. Я не был в те дни сильно пьющим, но Марго («Техасский торнадо») любила это дело, как и Санто. Мы приехали на мыс слишком рано, купаться в океане было холодно. Я продолжал работать над « Трамваем», и именно в нашей хижине придумал заключительную реплику Бланш, впоследствии ставшую исторической: «Я всегда зависела от доброты первого встречного».

Я тоже всегда зависел от нее и не слишком часто разочаровывался. На самом деле, случайные знакомые или «первые встречные» обычно бывали добрее ко мне, чем друзья – что говорит не в мою пользу. Узнать меня – значит перестать меня любить. В крайнем случае можно терпеть меня, а по театральным критикам я могу судить, что нетерпимость вошла в моду.

По каким-то причинам электричество и водопровод вырубились одновременно. Вечера освещались у нас свечами, а по зову природы обитателям хижины приходилось бегать в кусты.

Примерно в это время я получил телеграмму от Казана, где сообщалось, что он отправил ко мне на мыс Кейп молодого актера, по его мнению – одаренного; он хотел, чтобы тот прочел для меня роль Стэнли. Мы ждали два или три дня, но молодой актер – его звали Марлон Брандо – не появлялся. Я уже перестал ждать, когда внезапно вечером он появился с молоденькой девушкой, почти ребенком.

Он спросил, почему мы не включаем свет, мы ответили, что у нас нет электричества. Он немедленно его отремонтировал – по-моему, просто опустил пенни в световой предохранитель.

После этого, обнаружив наши затруднения с водопроводом, починил и его.

Брандо был одним из самых красивых молодых людей, которых я видел в жизни – может, с одним или с двумя исключениями – ноя никогда не заигрывал с актерами, это мое правило, и к тому же он не относился к тому типу, который получает роли подобным образом.

Приведя наше «Ранчо» в полный порядок, вернув нам и свет, и воду, Марлон уселся в уголке и начал читать роль Стэнли. Я подавал реплики. Меньше, чем через десять минут Марго Джонс вскочила и закричала.

– Техасский торнадо! Немедленно соединись с Казаном! Это самое великое чтение, какое я когда-либо слышала – как в Техасе, так и за его пределами!

Может быть, Брандо и улыбнулся – но не выказал особой радости, как обычно делаем все мы.

Роль Ковальского была его первой большой ролью на сцене – все остальные были в кино. Жаль, потому что у Брандо на сцене была харизма, сравнимая с харизмой Лоретты Тейлор в расцвете ее сил.

В тот вечер мы ужинали дома, читали стихи. То есть читал я. Потом мы пошли спать. Для Брандо не было постели, и он свернулся калачиком на полу.

Марлон почему-то всегда был очень застенчив со мной. На следующее утро он предложил мне погулять по берегу вдоль океана, мы прошли километры, но он не проронил ни слова, в молчании мы вернулись назад.

Роль Ковальского была пристроена, нужно было искать Бланш. Меня вызвали в Нью-Йорк послушать чтение Маргарет Салливэн. Мне она «не показалась», я все время представлял ее себе с теннисной ракеткой в руках – а я сомневаюсь, что Бланш умела играть в теннис. Маргарет Салливэн – очень приятная личность, актриса без «эго». Когда ей сообщили, что первое чтение было неудовлетворительным, она попросила выслушать ее еще раз. Мы удовлетворили просьбу, но теннисная ракетка, по каким-то причинам, хотя и не была видна, ощутимо присутствовала. Айрин была отправлена к ней сказать, что мы искренне благодарны, но – не то.

Потом мы услышали, что актриса, имя которой мне было совершенно неизвестно – Джессика Тенди – произвела сенсацию на Западном побережье в моей короткой пьесе «Портрет Мадонны».Было решено, что Айрин, Одри, Санто и я «Супер-Чифом» [39]39

Железнодорожный экспресс Чикаго – Лос-Анджелес.

[Закрыть]поедем на Запад и посетим ее спектакль.

Мне мгновенно стало ясно, что Джессика – это Бланш.

Две главные роли были пристроены, я сказал Казану, что остальных исполнителей он может найти сам, по своему вкусу, и вернулся на «Ранчо Санто». Стало уже теплее, можно было плавать, в те дни Кейп-Код был очень приятным летним курортом. Поведение Санто осталось, мягко выражаясь, таким же сумасбродным. Марго и Джоанна все еще жили там, и нам втроем стоило немалых усилий удерживать его хотя бы под каким-то контролем. Кое-как я привык к его неистовому темпераменту, работая по утрам тем летом за пишущей машинкой, а дни проводя на песчаных дюнах у Провинстауна.

Стали появляться интересные люди. Среди них – поэт Джон Латуш, написавший «Хижину в небе» и другие песни; его сопровождал юноша, который стал потом моим самым близким другом и жил со мной дольше, чем кто бы то ни было – молодой человек сицилийского происхождения – Фрэнк Мерло.

Фрэнк был на два сантиметра ниже меня, но будто изваян Праксителем. У него были громадные карие глаза и немного лошадиное лицо, отчего через несколько лет к нему прилипла кличка «Лошадка».

У Латуша еще не закончился некий нервный кризис, в котором была замешана, я думаю, его мать, и он внезапно уехал, оставив Фрэнка в Провинстауне.

Наша первая встреча была довольно театральной.

Мы с Санто пошли в ночное заведение в Провинстауне, известное как «Атлантический дом». Публику там развлекала Стелла Брукс, одна из первых великих джазовых певиц, и я обожал ее, что не нравилось Санто. Во время ее выступления он выкрикнул какие-то оскорбления и выскочил из зала. Номер Стеллы закончился, я остался один и вышел на деревянное крыльцо «Атлантического дома». Через некоторое время туда вышел и Фрэнк Мерло, тоже один, он курил, облокотившись на перила. На нем были джинсы, и я смотрел и смотрел на него. Мой непрерывный и яростный испытующий взгляд, наверное, прожег ему спину, потому что он повернулся ко мне и усмехнулся.

Не помню, что я сказал, но уже через несколько минут мы были в моем «Понтиаке» с открытым верхом и ехали в дюны.

Я не хочу перегружать эту «вещицу» гомоэротикой, но позвольте сказать, что этот час в дюнах был фантастическим, хотя я никогда не считал песок идеальным – или просто подходящим – местом для поклонения маленькому божку. Однако божку была отслужена такая благоговейная служба, что он, наверное, все еще улыбается…

Отвезя Фрэнка к дому, где он жил, я припарковал машину и стал мечтательно бродить по городу. Пока я плыл в густом ночном тумане Провинстауна, Санто взял мою машину. Сначала он поехал к дому Стеллы Брукс – подумал, что это она утащила меня в свою нору. Бедняжка Стелла – для этого она знала меня слишком хорошо. Санто поставил ей синяк под глазом и разгромил ее жилище.

Вернувшись к «Атлантическому дому» и обнаружив, что мой «Понтиак» исчез, я пошел домой пешком. Уставший, я взбирался на крутой холм по дороге к Норт-труро, когда два луча света от мчащегося на дикой скорости автомобиля появились на вершине холма. Какой-то защитный инстинкт подсказал мне, что за рулем – Санто. Машина, казалось, мчалась прямо на меня, поэтому я отбежал с дороги. Санто направил машину в заросли болотной травы, как будто намеревался задавить меня. Я не был параноиком и не стал дожидаться этой возможности, а стремглав помчался через болото. За мной – уже пешком – мчался Санто, на чем свет стоит ругаясь по-английски и по-испански.

Я достиг океана, и Санто не догнал меня, благо стояла безлунная ночь. Увидев деревянный причал, я взбежал на него и повис на его кромке – над самой поверхностью воды. Я висел там, пока Санто, не обладавший нюхом ищейки, не потерял мой след и не ушел, ругаясь, в другую сторону. Мокрым, замерзшим я вскарабкался обратно на пирс, снова пересек соленое болото – даже ни разу не вспомнив поэму моего непрямого предка [40]40

Американского поэта Сидни Ланира (1842–1881).

[Закрыть]«Болота Глинн».

В конце концов я вернулся к «Атлантическому дому». Там наверху над баром сдавались комнаты, я снял одну из них, забаррикадировав дверь всей мебелью, какая была, кроме кровати.

Только после этого я уснул.

Проснувшись, я позвонил на «Ранчо» Марго и Джоанне. Они сказали, что тоже пережили ночь ужаса. Все согласились: Санто необходимо убедить покинуть нас.

Марго сыграла роль парламентера.

Джоанна проводила его до автобуса.

Я вернулся в наш домик, на передней стороне которого все еще висела табличка «Ранчо Санто». Это оказалось пророческим!

И я, и обе леди из Техаса по дороге на ужин радовались, как дети, когда на нас внезапно налетел Санто. Оказалось, что он автостопом вернулся в Провинстаун.

Он был в самом дружеском настроении – как будто ничего в нашей жизни не шло наперекосяк.

С какой готовностью принимается неизбежное – вас это не удивляет?

Мы поужинали омарами и зажили обычной жизнью на «Ранчо», пока не пришло время мне возвращаться в Нью-Йорк, где в начале осени начались репетиции « Трамвая».

Заставить Санто уехать стоило немалых трудов. Это феноменальное достижение удалось, кажется, Айрин Селзник Она легко находит выход из любой ситуации и смогла справиться даже с таким трудным делом, как освобождение меня от Санто. Я остался в Нью-Йорке один, очень этим довольный, снял крохотную квартирку с кухонькой в районе Челси, на первом этаже старого кирпичного дома.

Репетиции шли своим чередом на Амстердам-руф, я считал, что пьеса провальная, снова стал думать о себе, как об умирающем художнике – и вообще не художнике.

Казан, хотя и был человеком, природа которого полностью противоположна моей, прекрасно меня понимал. Он один из тех немногих режиссеров, которые хотят, чтобы драматург присутствовал на всех репетициях, даже на тех, когда он только намечал мизансцены. Время от времени Казан вызывал меня на сцену – спросить мое мнение о том, как следует играть тот или иной кусочек. Подозреваю, это он делал только чтобы польстить мне, так как не представлял, что такое неуверенность в той работе, которую начинал.